Bretagne

Bretagne

B3 - Balade hydrogéologique du secteur de Chartres-de-Bretagne

Cartes géologiques : Rennes (n°317), Janzé (n°353)

Présentation

Cet itinéraire a été créé dans le cadre du projet SIGES Bretagne Phase 4 (Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Bretagne) et a été financé par l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne, la Région Bretagne et le BRGM .

L’itinéraire du secteur de Chartres-de-Bretagne est situé dans le département de l’Ille-et-Vilaine en région Bretagne (Figure 1). Il suit un itinéraire pédagogique sur le terrain en 6 étapes permettant d’observer différentes lithologies (ou roches) dont les caractéristiques régissent la circulation et le stockage des eaux souterraines (avec : monument, carrière, affleurements géologiques, forages et piézomètres). Ces étapes sont accessibles en voiture puis à pied et à 80% pour des personnes à mobilité réduite.

Le fil conducteur de cet itinéraire géologique et hydrogéologique est de comprendre par où passe l’eau, depuis le sous-sol, pour arriver à la rivière. Les objectifs de cet itinéraire sont de prendre conscience de l’existence d’eaux souterraines dans différentes couches géologiques en profondeur, de connaitre les usages de ces eaux et leurs surveillances.

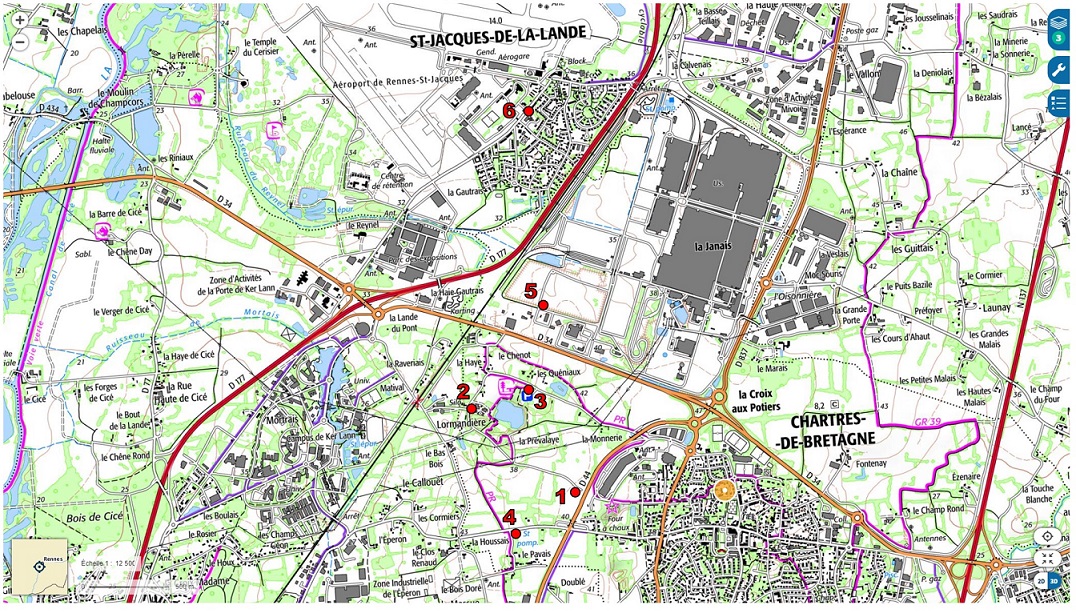

Localisation du secteur concerné par l’itinéraire géologique et hydrogéologique de Chartres-de-Bretagne

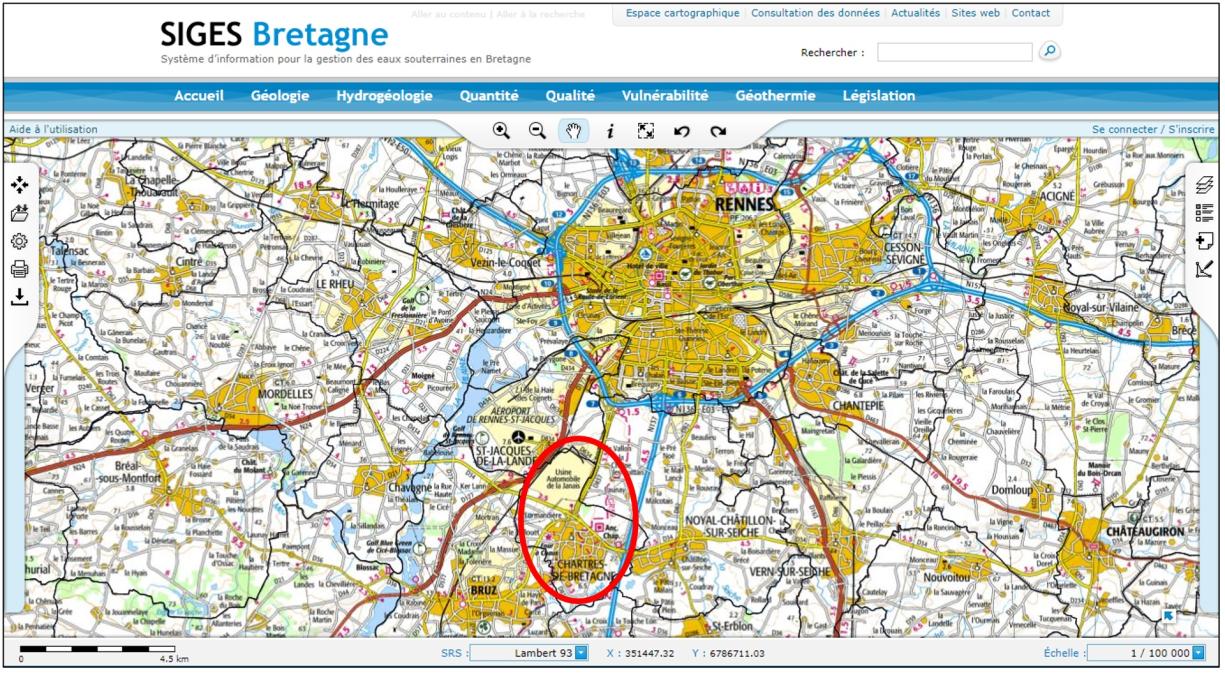

SIGES Bretagne

Figure 1 - Localisation du secteur concerné par l’itinéraire géologique et hydrogéologique de Chartres-de-Bretagne (source : SIGES Bretagne)

Dans cette excursion, au fur et à mesure des étapes, différents réservoirs souterrains qui accueillent l’eau de pluie seront décrits. Le secteur de Chartres-de-Bretagne constitue une réelle « bassine » dont le fond est quasi imperméable (et composé par des couches géologiques argileuses) et l’intérieur du bassin est constitué par d’autres formations sableuses ou calcaires qui, elles, ont de la place pour accueillir l’eau souterraine car elles sont poreuses, fracturées et altérées. La fracturation et l’altération (qui est la dégradation de la roche in situ par l’eau) sont deux moteurs à la création d’une certaine porosité .

Géologiquement, le secteur est nommé par les géologues « bassin sédimentaire d’âge Tertiaire du sud-ouest de Rennes » (cf. « Contexte géologique »), et c’est cette structure géologique particulière qui constitue la « bassine », c’est-à-dire le réservoir d’eaux souterraines (cf. secteurs en couleur sur la Figure 2).

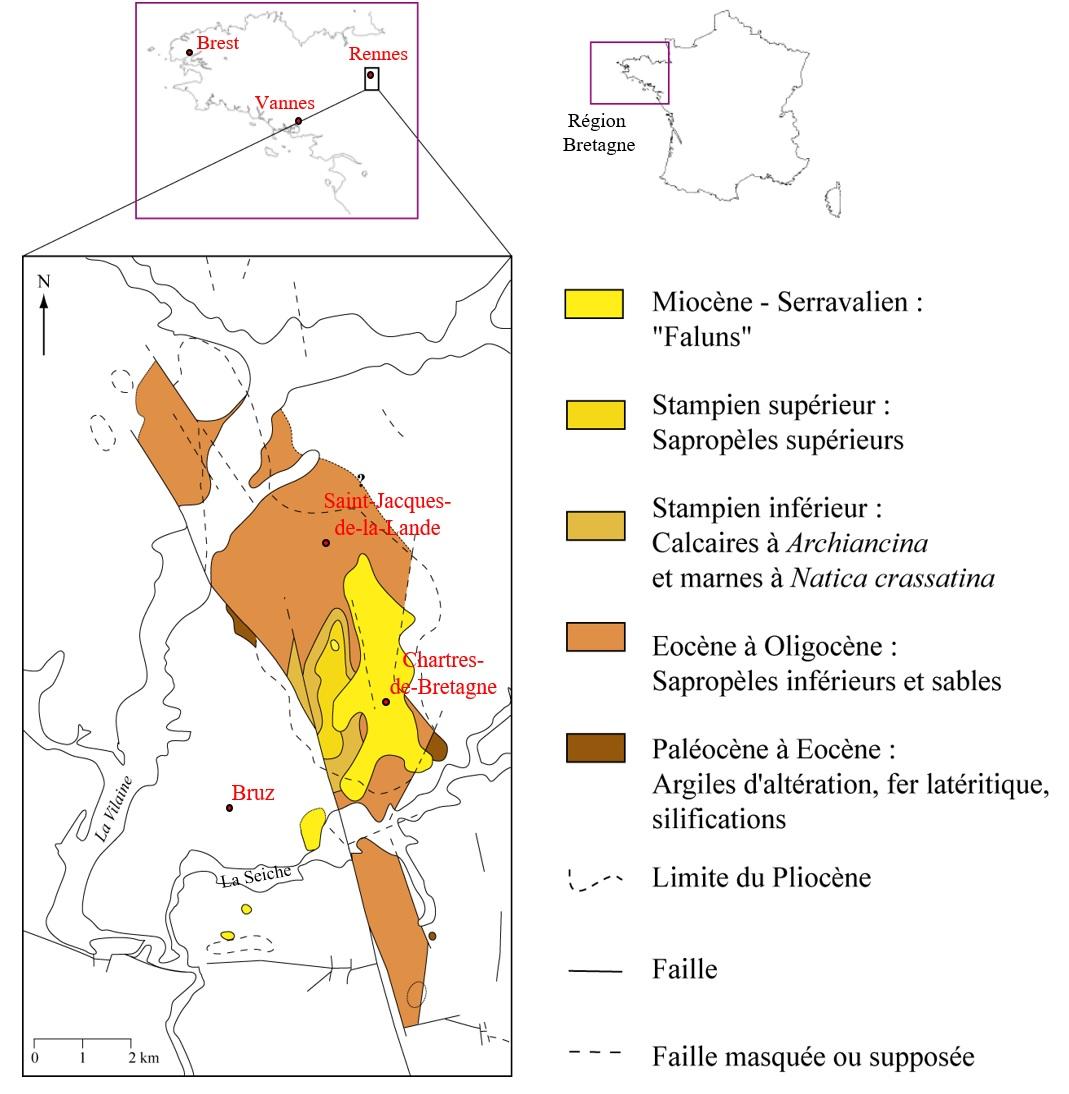

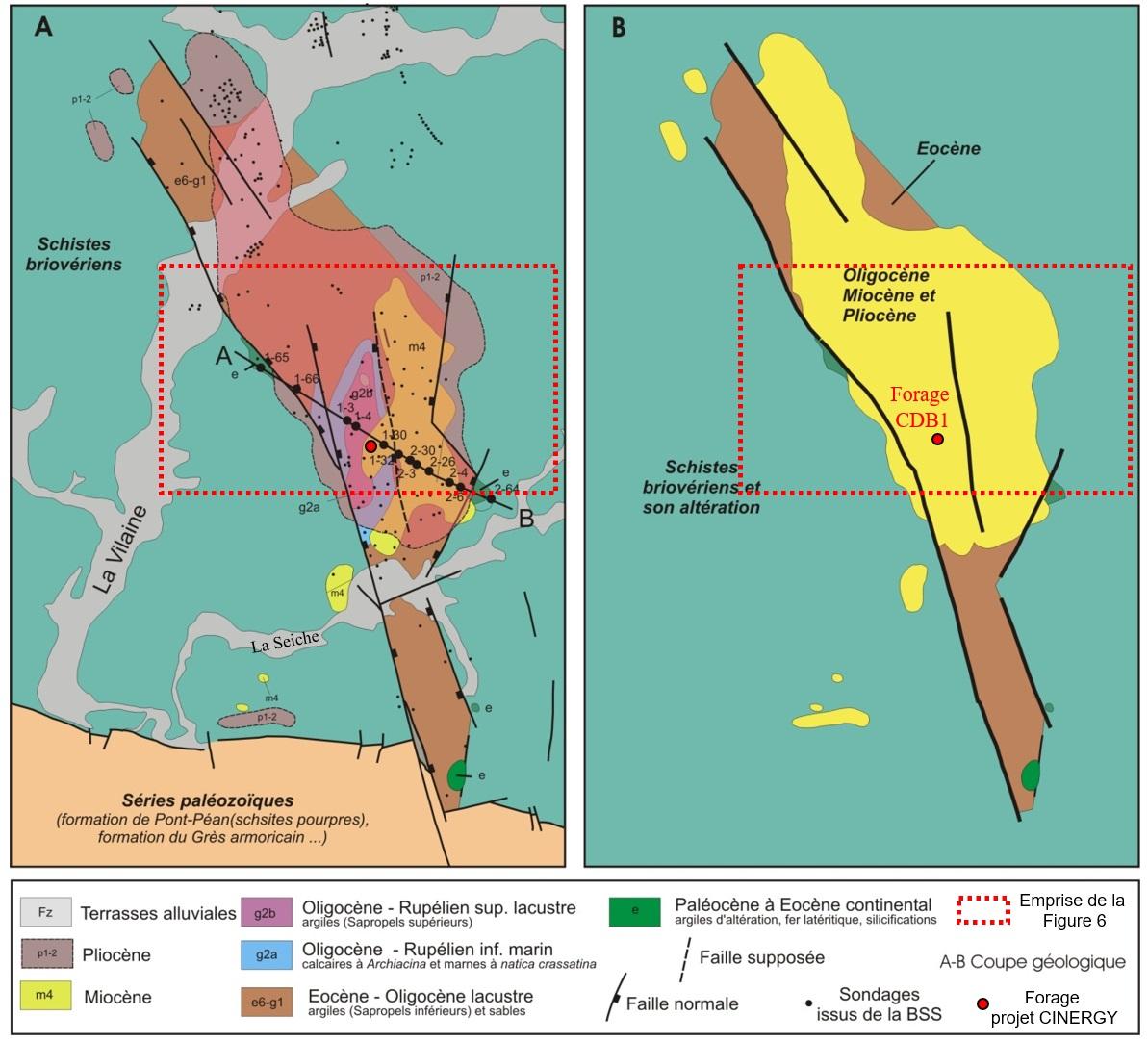

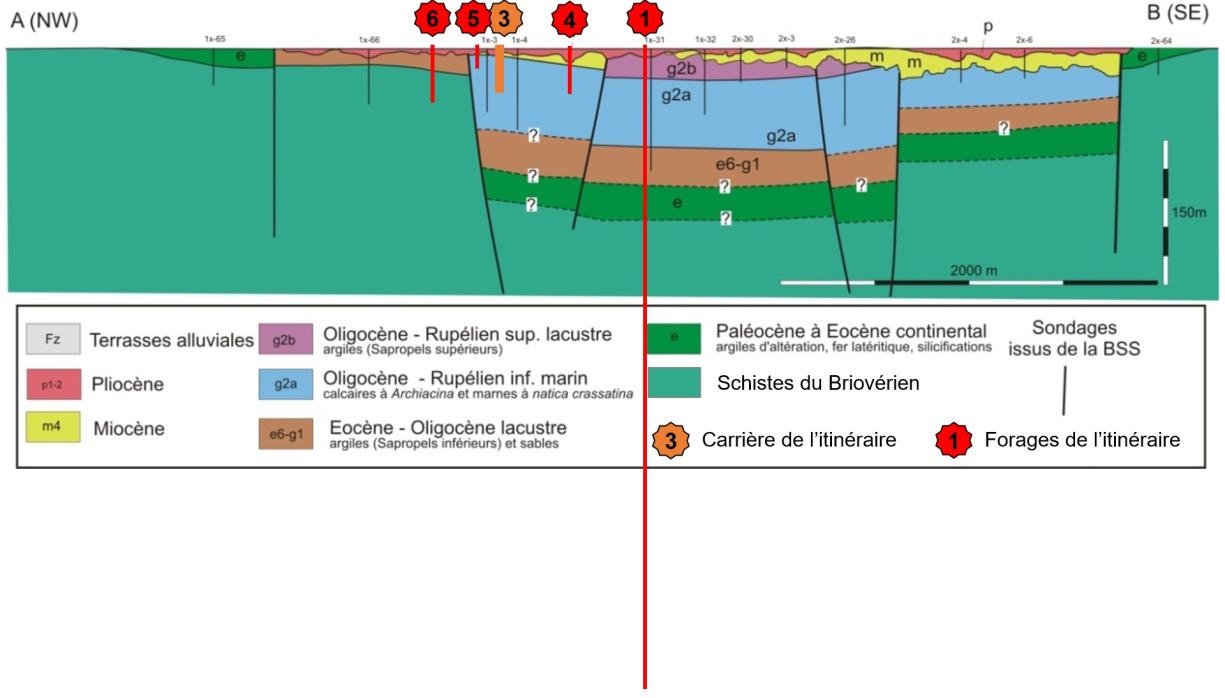

Le bassin tertiaire, situé au sud-ouest de la ville de Rennes, couvre une partie de cette métropole (Figure 2). Il fait environ 18 km de long sur 2 à 3 km de large. La partie centrale, la plus profonde, du bassin concerne les communes de Bruz et de Chartres-de-Bretagne. Les roches constituant le proche sous-sol sont des sables graveleux (d’âge Pliocène), des faluns (d’âge Miocène) et des calcaires fracturés (d’âge Oligocène) ; ces formations contiennent des eaux souterraines (Figure 3 et Figure 4) ; on parle alors d’aquifères qui sont notamment utilisés pour l’alimentation en eau potable depuis les années 1970. On trouve également à l’ affleurement , souvent sous une couche de sables pliocènes plus ou moins épaisse, des argiles oligocènes ou éocènes et des altérites des schistes d’âge Briovérien (présents tout autour du bassin tertiaire). Au sud du bassin , vers les villes de Laillé et Orgères, on peut aussi visualiser des schistes pourpres (Schistes rouges de la Formation de Pont-Réan). Ces deux dernières formations constituent les roches de socle du secteur (schistes briovériens et pourpres). Près de la Vilaine et de la Seiche, on peut observer des terrasses alluviales.

La structure et le remplissage du bassin sont connus par plusieurs études géophysique (données gravimétriques, électriques et sismiques), par des données cartographiques et par les nombreux forages du secteur. Le forage carotté CDB1 (Figure 3, Figure 9 et étape n°1 de cet itinéraire géologique et hydrogéologique) réalisé dans le cadre du projet CINERGY est le premier à avoir atteint le socle du bassin en son endroit le plus profond (405 mètres) et le seul à avoir carotté le socle briovérien sur toute l’épaisseur de son profil d’altération (environ 120 m ; Bauer et al., 2011 ; Bauer et al., 2016).

L’eau souterraine qui est présente dans le bassin tertiaire trouve son origine dans l’eau de pluie, puis son écoulement dans le sous-sol se fait du nord vers le sud en direction de la rivière de la Seiche, qui constitue l’exutoire des différents aquifères. La Seiche, qui est un affluent de la Vilaine en rive gauche, marque la limite sud de la commune de Chartres-de-Bretagne.

L’itinéraire géologique et hydrogéologique permet de suivre cette série géologique (des formations les plus anciennes aux plus récentes : calcaires oligocènes, faluns miocènes, sables pliocènes) puis de montrer que ces roches contiennent des eaux souterraines utilisées localement pour divers usages (eau potable, eau industrielle) et enfin de comprendre la surveillance de ces ressources en eau.

La liste des étapes de l’itinéraire géologique et hydrogéologique est la suivante :

- Le forage de reconnaissance géologique du projet CINERGY

- Les roches des murs du monument des fours à chaux

- Le sentier Lormandière et son ancienne carrière

- Le captage d’eau potable de la Pavais

- Un forage d’eau industrielle du Groupe Stellantis

- Le piézomètre situé à la Direction inter-régionale ouest de Météo-France

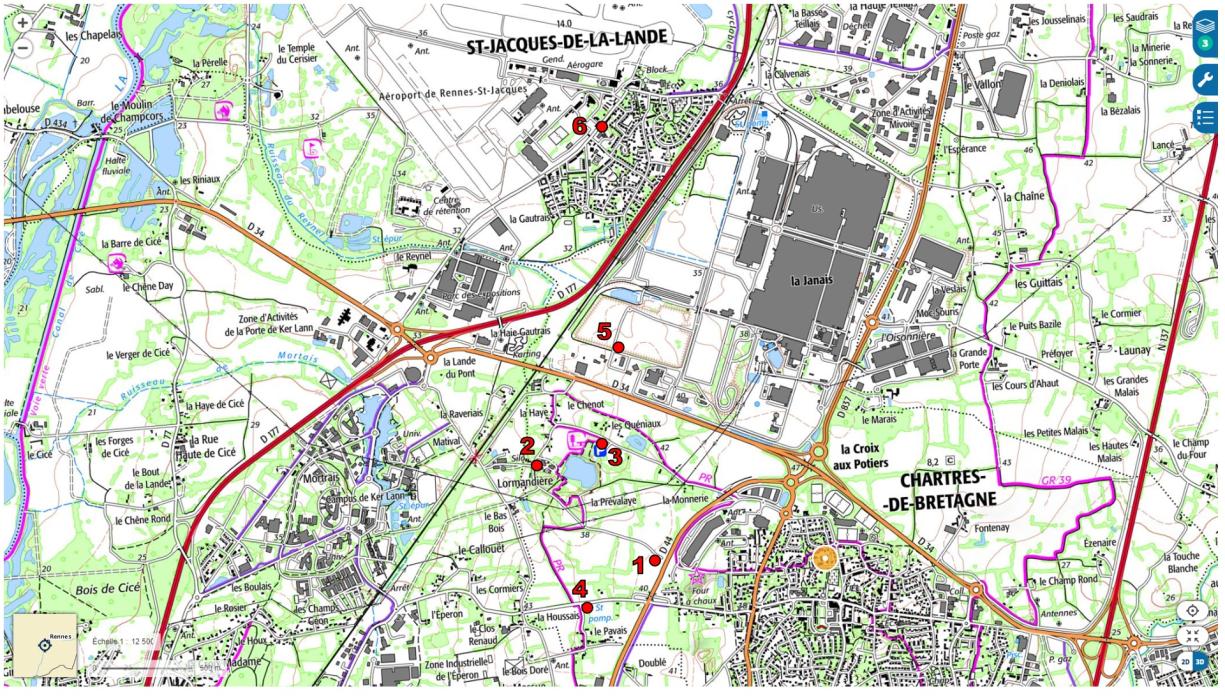

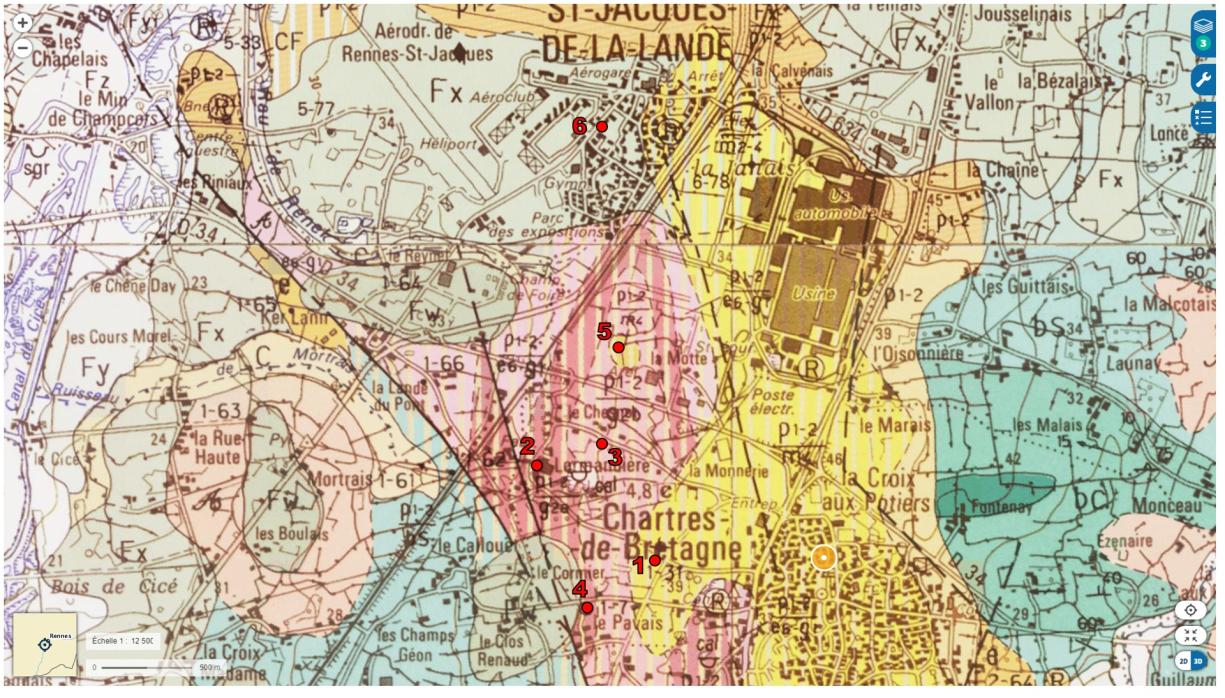

Ces étapes sont localisées :

- sur les cartes des pages suivantes sur fond IGN au 1/25 000 (Figure 5),

- sur fond de cartes géologiques au 1/50 000 (Figure 6),

- sur une coupe géologique du secteur (Figure 4).

Situation géographique du bassin de Bruz - Chartres-de-Bretagne et carte géologique des formations d’âge Tertiaire du bassin (modifiée d’après Thomas, 1999)

SIGES Bretagne

Figure 2 : Situation géographique du bassin de Bruz - Chartres-de-Bretagne et carte géologique des formations d’âge Tertiaire du bassin (modifiée d’après Thomas, 1999)

A : Carte géologique du bassin de Bruz - Chartres-de-Bretagne modifiée d’après Thomas (1999) ; B : Simplification de la géologie - BSS : Banque de données du Sous-Sol du BRGM

SIGES Bretagne

Figure 3 - A : Carte géologique du bassin de Bruz - Chartres-de-Bretagne modifiée d’après Thomas (1999) ; B : Simplification de la géologie - BSS : Banque de données du Sous-Sol du BRGM

Coupe géologique du bassin de Bruz - Chartres-de-Bretagne (tracée avant la réalisation du forage carotté CDB1 du projet CINERGY), modifiée d’après Thomas (1999) ; Localisation de la coupe géologique A-B mentionnée sur la Figure 3 (noter l’exagération verticale) ; Positionnement de 5 des 6 étapes de l’itinéraire géologique et hydrogéologique (les profondeurs des points d’eau respectent l’échelle verticale)

SIGES Bretagne

Figure 4 - Coupe géologique du bassin de Bruz - Chartres-de-Bretagne (tracée avant la réalisation du forage carotté CDB1 du projet CINERGY), modifiée d’après Thomas (1999) ; Localisation de la coupe géologique A-B mentionnée sur la Figure 3 (noter l’exagération verticale) ; Positionnement de 5 des 6 étapes de l’itinéraire géologique et hydrogéologique (les profondeurs des points d’eau respectent l’échelle verticale)

Localisation des différents arrêts de l’itinéraire sur fond de carte topographique IGN au 1/25 000 (source : Géoportail)

SIGES Bretagne

Figure 5 - Localisation des différents arrêts de l’itinéraire sur fond de carte topographique IGN au 1/25 000 (source : Géoportail)

Localisation des différents arrêts de l’itinéraire sur les cartes géologiques au 1/50 000 du secteur (source : Géoportail)

SIGES Bretagne

Figure 6 - Localisation des différents arrêts de l’itinéraire sur les cartes géologiques au 1/50 000 du secteur (source : Géoportail)

Contexte géologique

Le Massif armoricain et la Bretagne

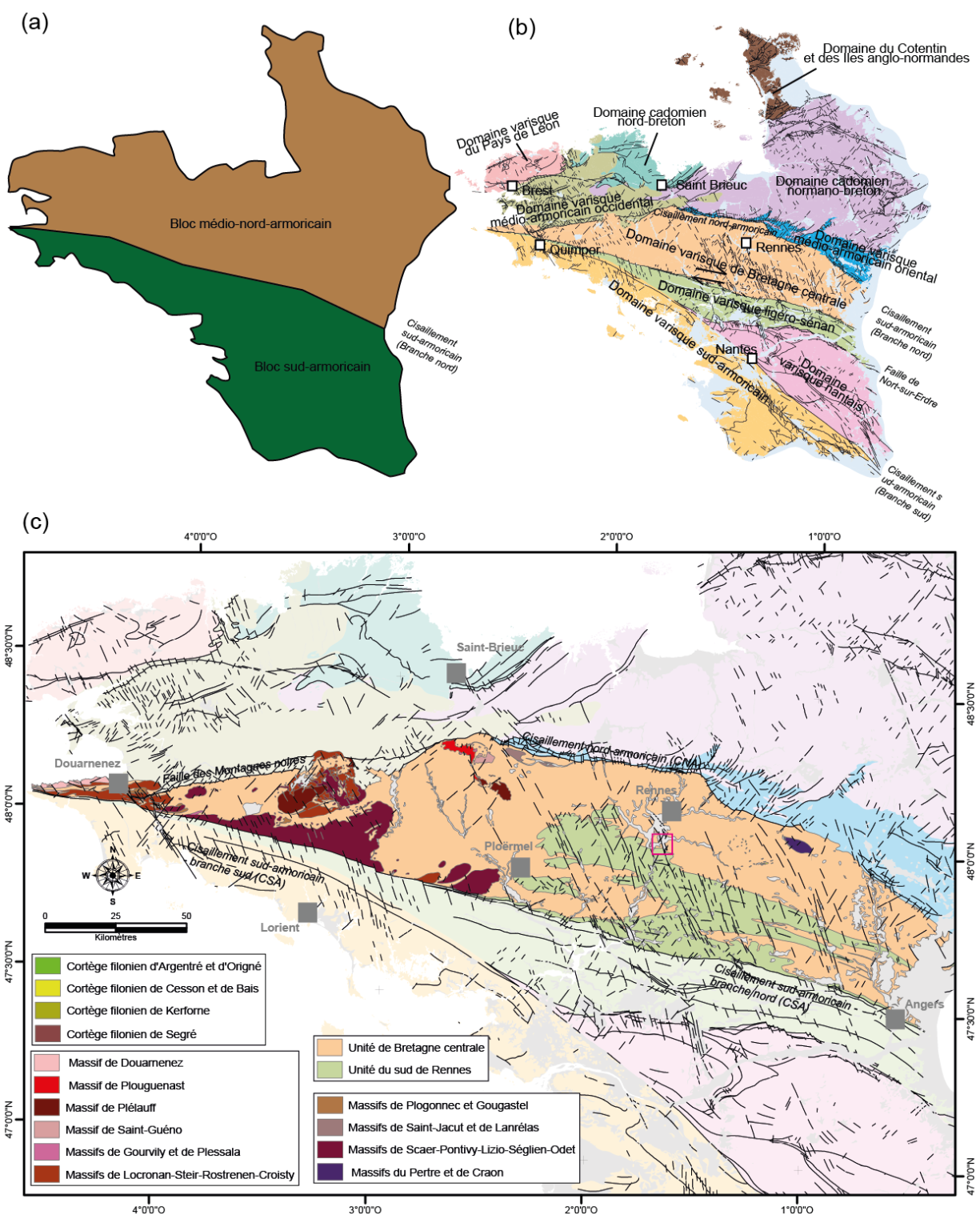

La Bretagne, et plus largement le Massif armoricain (qui s'étend sur toute la région Bretagne, une partie des Pays de la Loire ainsi qu'une partie de la Normandie) présente, du fait d’une histoire géologique longue de plusieurs centaines de millions d’années, une géologie complexe et variée qui fut structurée au cours de la formation de 2 chaînes de montagnes : la Chaîne cadomienne (ou panafricaine) et la Chaîne varisque (ou hercynienne ; chaîne érigée lors de la formation du mégacontinent Pangée). Plus de 2 siècles d’observation et de cartographie géologique, comprenant en particulier les travaux réalisés par le BRGM dans le cadre du programme de la carte géologique à 1/50 000e de la France (≈1950-2015), ainsi que les travaux de recherches en géologie fondamentale menées au cours des 5 dernières décennies, entre autres, par les Universités de Rennes, de Brest et de Nantes, ont permis de préciser plus ou moins finement le découpage géologique de ce territoire. Ainsi, d’une manière générale, le Massif armoricain est scindé en 2 blocs majeurs (Figure 7 a) qui sont séparés par la branche nord du cisaillement sud armoricain (CSA). Au nord de cette branche, le bloc est nommé « bloc médio-nord-armoricain » tandis qu’au sud il est nommé « bloc sud-armoricain ». Chacun de ces blocs est constitué de plusieurs domaines regroupant des unités lithostratigraphiques ou tectonométamorphiques dont l’évolution paléogéographique et paléotectonique est considérée comme commune ou du moins fortement comparable (Figure 7 b).

Le bloc sud-armoricain (Figure 7 a et b) comprend des séries métamorphiques (schistes, gneiss amphibolites, etc.) principalement paléozoïques qui se caractérisent par une intense déformation et un important métamorphisme enregistré durant l’orogénèse varisque. Ce bloc comprend 3 domaines principaux dont la description ne rentre pas dans le cadre de l’itinéraire présenté ci-après (Figure 7 b).

Le bloc médio-nord-armoricain (Figure 7 a et b) comprend principalement des séries sédimentaires et volcaniques néoprotérozoïques à paléozoïques, plus ou moins déformées au cours de l’orogénèse varisque et associées à l’intrusion de nombreux massifs granitiques et granodioritiques. Ce bloc comprend 7 domaines géologiques séparés les uns des autres par des failles tectoniques majeures. Parmi ces derniers, le Domaine varisque de Bretagne centrale prend une place majeure puisqu’il s’étend depuis la baie de Douarnenez à l’ouest jusqu’à Angers à l’est (Figure 7). Ce domaine est limité au sud par le cisaillement sud-armoricain, au nord-ouest par la faille des montagnes noires et au nord-est par le cisaillement nord-armoricain. Il est divisé en 2 unités géologiques principales : l’Unité de Bretagne centrale et l’Unité du sud de Rennes (Figure 7 c).

L’unité de Bretagne centrale (Figure 7 c) forme un ensemble monotone, de wackes, de schistes et de grès (Formation de la Mayenne), parfois métamorphisé (Formation du Faouet) et dont l’âge, bien que difficile à déterminer avec précision, semble être néoprotérozoïque (briovérien). D’un point de vue paléoenvironnement , ces formations géologiques représentent probablement les dépôts d’un petit bassin d’avant pays, à caractère turbiditique (c’est-à-dire dont les sédiments sont déposés à la faveur des courants de turbidité présents entre le plateau et le talus continental dans un contexte de marge passive), adossé à la chaîne cadomienne.

L’Unité du sud de Rennes (Figure 7 c) est une unité remarquable dans le paysage breton puisqu’elle arme les reliefs que l’on traverse lorsque l’on parcourt les différentes routes nationales qui partent de Rennes et vont vers les villes de Nantes, de Redon ou encore de Lorient. Cette unité correspond à un empilement sédimentaire paléozoïque qui repose en discordance angulaire sur l’Unité néoprotérozoïque de Bretagne centrale. La sédimentation s’étale entre l’Ordovicien inférieur et le Dinantien (Carbonifère inférieur). Elle débute à l’Ordovicien par une formation grossière et siliceuse (Formation de Pont Réan) et se poursuit en concordance par le dépôt de la Formation du grès armoricain puis par des dépôts schisto-gréseux (Formations de Traveusot et Riadan-Renazé). Au Silurien, la sédimentation est d’abord carbonée, puis schisto-quartzitique. Aucune sédimentation dévonienne n’est enregistrée dans cette unité et, au Dinantien la sédimentation s’achève par le dépôt des grès et arkoses ( grès feldspathiques) de la Formation d’Argentré.

Pour le Massif armoricain, le Permien et le Mésozoïque sont une phase durant laquelle la Chaîne varisque (qui devait frôler les 8 000 - 10 000 m d’altitude à la fin du Carbonifère) s’érode progressivement pour devenir une pénéplaine ; ce processus de pénéplanation est probablement achevé dès le Jurassique. A la transition entre le Mésozoïque et le Cénozoïque, le Massif armoricain se trouve sous des latitudes beaucoup plus équatoriales. Le climat y est chaud et humide ce qui permet la formation, aux dépens des unités paléozoïques, d’un épais (plusieurs dizaines de mètres) profil d’altération allant jusqu’à la formation de cuirasses alumino-ferrugineuses (bauxites/latérites) ou siliceuses (silcrètes).

A partir du Jurassique, le Massif armoricain est soumis à une phase d’extension globalement est-ouest résultant des prémices de l’ouverture de l’océan Atlantique et de l’éclatement de la Pangée. Cette extension est, dans un premier temps, marquée par la structuration d’un réseau de failles orientées globalement NNO-SSE dans lesquels s’injectent de nombreux filons de dolérites. Il s’agit par exemple des failles du système Kerforne en Finistère et de Quessoy Nort-sur-Erdre (faille majeure découpant la Bretagne depuis la Baie de Saint-Brieuc jusqu’à la Loire-Atlantique). Si ces failles sont nées au Jurassique, leur fonctionnement, pour les principales, aura perduré jusqu’au Tertiaire ou elles ont constitué les limites de petits bassins d’effondrement que l’on nomme des grabens lorsqu’ils sont limités par 2 failles et des hémi-grabens lorsqu’ils sont limités par 1 faille. C’est le cas par exemple de l’hémigraben de la Mayenne situé au nord de la ville de Mayenne, du lac de Grand-Lieu situé en Loire-Atlantique et du Bassin de Bruz - Chartres-de-Bretagne situé au sud de Rennes. Ces bassins sont donc les rares témoins de l’histoire cénozoïque du Massif armoricain.

(a) schéma simplifié montrant les deux principaux blocs géologiques qui constituent le Massif armoricain. (b) schéma montrant les différents domaines géologiques définis par Chantraine et al. (2003) pour le Massif armoricain (adapté de Chantraine et al., (2003)). (c) Carte montrant les principales unités géologiques du Domaine varisque de Bretagne centrale (adapté de Chantraine et al., (2003)). Le carré rouge de la figure (c) localise le bassin de Bruz-Chartres-de-Bretagne.

SIGES Bretagne

Figure 7 - (a) Schéma simplifié montrant les deux principaux blocs géologiques qui constituent le Massif armoricain. (b) Schéma montrant les différents domaines géologiques définis par Chantraine et al. (2003) pour le Massif armoricain (adapté de Chantraine et al., (2003)). (c) Carte montrant les principales unités géologiques du Domaine varisque de Bretagne centrale (adapté de Chantraine et al., (2003)). Le carré rouge de la figure (c) localise le bassin de Bruz-Chartres-de-Bretagne.

Le Bassin de Bruz-Chartres de Bretagne

Le bassin tertiaire de Bruz - Chartres-de-Bretagne (Figure 8), parfois nommé bassin de Rennes, se situe au sud-ouest de la ville de Rennes. Il fait environ 18 km de long pour 2 à 3 km de large. D’un point de vue cartographique, ce bassin est couvert par les cartes géologiques à 1/50 000e de Rennes (coupure n°317) pour sa moitié nord et de Janzé (coupure n°353) pour sa moitié sud.

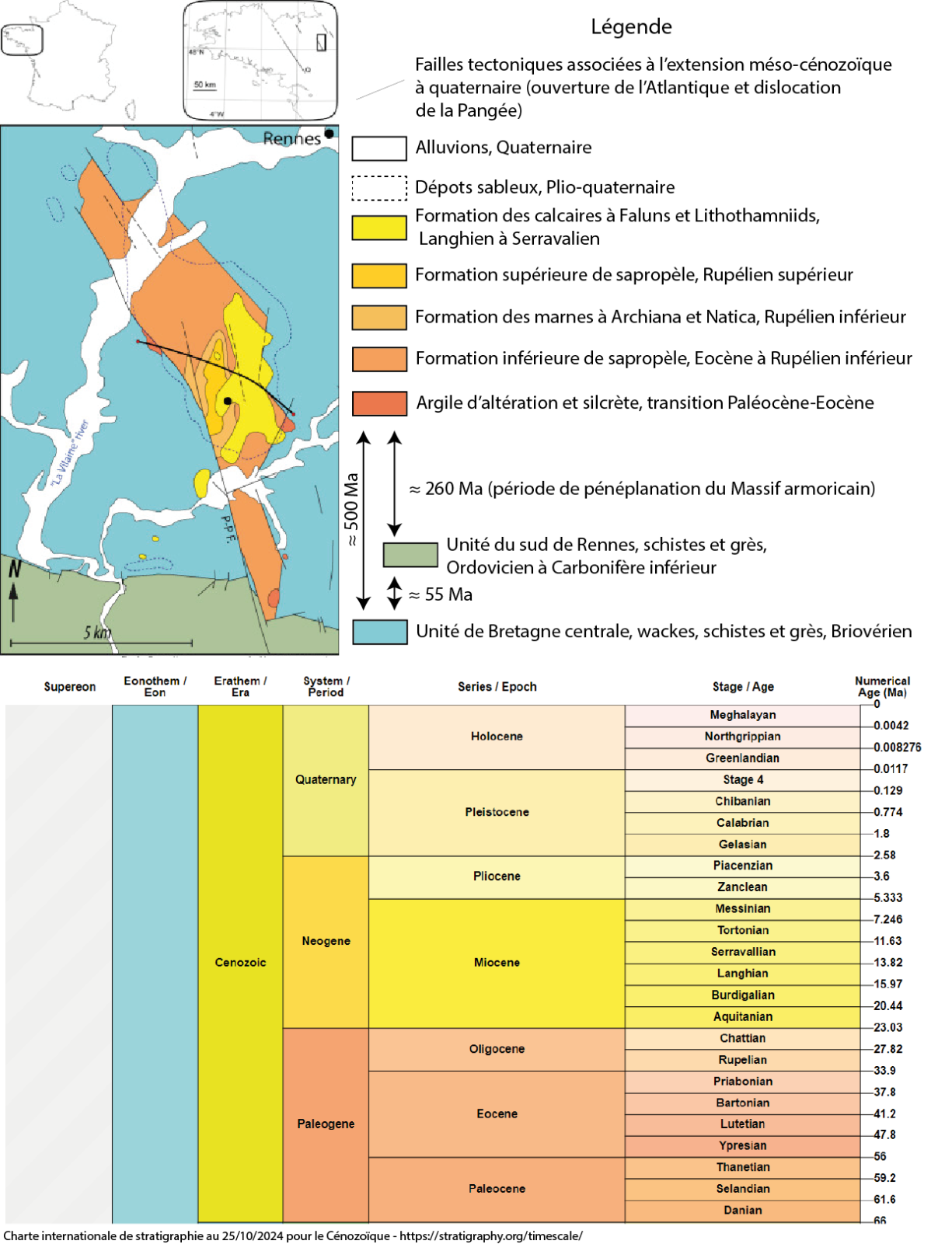

Schéma géologique du bassin de Bruz - Chartres-de-Bretagne (modifié d’après Bauer et al., 2016) et échelle chronostratigraphique du Cénozoïque extrait par capture d’écran le 25/10/2024 à partir du site ics-chart.

SIGES Bretagne

Figure 8 - Schéma géologique du bassin de Bruz - Chartres-de-Bretagne (modifié d’après Bauer et al., 2016) et échelle chronostratigraphique du Cénozoïque extrait par capture d’écran le 25/10/2024 à partir du site ics-chart.

Les premières études géologiques concernant ce bassin remontent au 19e siècle avec les travaux réalisés par Vasseur en 1881 et consignés dans un ouvrage fondamental sur le Tertiaire de Bretagne dans lequel cet auteur proposait les premières grandes lignes de la stratigraphie cénozoïque armoricaine.

Il faudra attendre cependant la seconde moitié du 20e siècle pour que la stratigraphie et la géométrie du bassin soient mieux définies au travers d’études géophysiques (Jaeger, 1959 et Cluseau, 1958) puis stratigraphiques (Durand, 1960) ; Estéoule-Choux, 1967 ; Ollivier-Pierre, 1980) et enfin géométrique (Brunel, 1971).

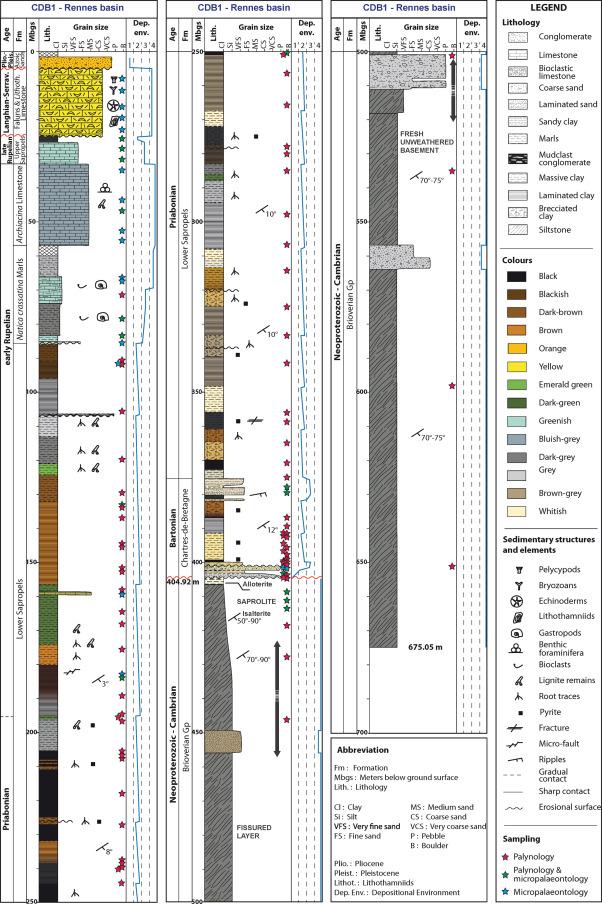

En 2010, le BRGM , dans le cadre d’un projet de caractérisation géologique de ce bassin pour une évaluation de son potentiel géothermique et en ressource en eau souterraine, a réalisé un forage profond appelé « CDB1 » (675,05 m) traversant l’intégralité de la séquence sédimentaire du bassin et l’intégralité du profil d’altération développé lors de la transition méso-cénozoïque sur les schistes, wackes et grès de l’Unité de Bretagne centrale. Ce forage , exceptionnel par sa profondeur (il est le plus profond jamais réalisé en Bretagne), a fourni des informations essentielles pour la compréhension des variations paléoclimatiques et paléoenvironnementales du Massif armoricain (et donc de la Bretagne) au cours du Cénozoïque (Figure 9).

La séquence sédimentaire cénozoïque de ce forage profond a été étudiée précisément par plusieurs chercheurs du BRGM , de l’Université du Maine, de l’Université de Rennes et des sociétés SEMM Logging et ERADATA. Elle a été publiée dans un article de la revue Compte Rendu de Géosciences de l’Académie des Sciences (Bauer et al., 2016).

Selon ces chercheurs, la séquence sédimentaire peut être divisée en 6 formations lithostratigraphiques dont l’âge s’étale entre le Barthonien (étage stratigraphique compris entre 41,2 et 37,8 Ma) et le Pliocène (époque comprise entre 5,333 et 2,58 Ma). Chacune de ces formations possède des caractéristiques géologiques (par exemple, composition lithologique, types de pollens présents, taille des grains, etc.) qui lui sont intrinsèques et qui reflètent les conditions paléoenvironnementales en place lors de leur dépôt.

En discordance sur l’Unité de Bretagne centrale, la séquence sédimentaire débute par les dépôts barthoniens de la Formation de Chartres-de-Bretagne. L’épaisseur de cette séquence sédimentaire est d’environ 30 m. Elle comprend à sa base un membre essentiellement conglomératique dont le dépôt, associé à un régime d’écoulement suffisamment puissant pour déplacer des blocs de plusieurs centimètres, est responsable de l’érosion du sommet du profil d’altération de l’Unité de Bretagne centrale. Au-dessus, la Formation de Chartres-de-Bretagne est représentée par un membre argileux, puis par un membre essentiellement gréseux.

Les dépôts se poursuivent au Priabonien (étage stratigraphique de la période Eocène compris entre 37,8 et 33,9 Ma) puis au début du Rupélien (étage stratigraphique de la période Oligocène compris entre 33,9 et 27,82 Ma) par une séquence épaisse d’environ 290 m (Formation inférieure de sapropèle), argileuse, monotone et qui traduit un environnement de sédimentation relativement calme lacustre ou palustre. Cette formation est par ailleurs très riche en tissus végétaux issus d’algues subaquatiques et de plantes mono ou dicotylédones caractéristiques d’environnements marécageux. Enfin, il est à noter que cette formation présente plusieurs surfaces d’érosion qui traduisent autant d’arrêts plus ou moins longs du processus de sédimentation et donc une baisse du niveau d’eau jusqu’à ce que la roche émerge à l’air libre.

Le Rupélien se poursuit par le dépôt de la Formation des Marnes à Natica Crassatina dont la puissance est d’une trentaine de mètres. Cette formation débute par un membre gréso- calcaire en contact avec la Formation inférieure de sapropèles à travers une surface d’érosion qui traduit également un bref arrêt du processus sédimentaire. La séquence sédimentaire se poursuit par l’alternance de dépôt silto-argileux, puis par un membre calcaire d’un peu moins de 10 m d’épaisseur auquel succèdent le retour des dépôts argilosilteux. D’un point de vue paléoenvironnement de dépôt, une telle formation reflète l’influence progressive d’un environnement marin se développant aux dépens d’un environnement de dépôt palustre ou lacustre .

Le Rupélien inférieur s’achève par le dépôt de la Formation des calcaires à Archianica. Puissante d’environ 25 mètres, cette formation est constituée de calcaires gris fossilifères. Parmi les fossiles identifiés, une espèce bien précise de foraminifère (P. armorica ; petit organisme marin unicellulaire) adapté à des eaux côtières, limpides et peu profondes a pu être identifiée. L’environnement de dépôt de cette Formation est donc clairement marin, bien que restant probablement côtier ou peu profond.

Le Rupélien s’achève par le dépôt de la Formation supérieure de sapropèle. Cette formation, épaisse d’environ 8 m est constituée de l’alternance d’argilites, de marnes et de calcaires. Cette alternance traduit une influence marine limitée et associée à un environnement de dépôt qui redevient davantage lacustre . Le sommet de cette formation correspond à une surface d’érosion qui suggère son émergence à l’air libre.

Selon l’échelle internationale de stratigraphie (Figure 8), la période Oligocène s’achève par un étage d’environ 5 Ma : le Chattien. Cet étage n’a pas été identifié lors de l’étude du forage profond et, au-dessus du Rupélien supérieur, les dépôts observés sont attribués au Miocène (période stratigraphique comprise entre 23,03 et 5,333 Ma). Selon l’échelle internationale de stratigraphie , le Miocène débute par 2 étages qui durent environ 7 Ma : l’Aquitanien et le Burdigalien. Ces étages n’ont pas non plus été identifiés lors de l’étude du forage . Aussi, si les dépôts sédimentaires succédant au dépôt du Rupélien sont miocènes, ils sont plus précisément Langhien à Serravalien (2 étages stratigraphiques de la période Miocène compris entre 15,97 et 11,63 Ma). Ces dépôts sont représentés par la Formation des calcaires à Faluns et Lithothamniées dont l’épaisseur est de l’ordre 21 m. Ce type de dépôt traduit un environnement de sédimentation relativement turbulent compatible avec un estran ou une zone d’avant plage essentiellement soumise à la dynamique des vagues côtières.

Enfin, la séquence sédimentaire de ce bassin s’achève par des dépôts pliocènes essentiellement sableux de la Formation des sables azoïques.

Log géologique du forage CDB1 réalisé par le BRGM en 2010 au droit du secteur le plus profond du Bassin de Bruz - Chartres-de-Bretagne.

SIGES Bretagne

Figure 9 - Log géologique du forage CDB1 réalisé par le BRGM en 2010 au droit du secteur le plus profond du Bassin de Bruz - Chartres-de-Bretagne. Voir texte ci-dessus pour explications.

Coordonnées GPS et export pdf

Bibliographie

Pour en savoir plus :

Bauer H., Mougin B. et Dezayes C. (2011). CINERGY : rapport géologique de fin de sondage. Rapport intermédiaire BRGM /RP-59528-FR, 137 p., fig., tabl., 8 ann., 1 CD.

Bauer, H., Bessin, P., Saint-Marc, P., Châteauneuf, J. J., Bourdillon, C., Wyns, R. and Guillocheau, F. (2016). The Cenozoic history of the Armorican Massif: New insights from the deep CDB1 borehole (Rennes Basin, France). Comptes Rendus. Géoscience, 348(5), 387-397.

Brunel L. (1971) – Etude hydrogéologique du bassin de Bruz – Chartres, Rapport BRGM , 71-SGN-003-BPL, 125 p.

Chantraine J., Autran A. et Cavelier C. (2003) - Carte géologique de la France à 1/1 000 000. 6ème édition révisée, BRGM , Orléans.

Cluseau R. (1958) – Etude par sondages électriques, résistivité et magnétisme des anomalies gravimétriques légères en Bretagne. Travaux du BRGGM, A1311 (11).

Durand S. (1960) – Le Tertiaire de Bretagne. Etude stratigraphique, sédimentologique et tectonique. Thèse d’Etat, Mém. Soc. Géol. Minéral. Bretagne, 12, 389 p.

Estéoule-Choux J. (1967) – Contribution à l’étude des argiles du Massif Armoricain. Argiles des altérations et argiles des bassins sédimentaires tertiaires. 1re thèse, Univ. Rennes, 319 p.

Gendry D. (2020) – 100 ans de géologie au sein de la Société géologique et minéralogique de Bretagne. Bulletin de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, 2020, 1920-2020 le centenaire, n°18, pp.3-68. hal-02904343

Jaeger J.-L. (1959) – Etude de l’anomalie gravimétrique légère située au Sud-Ouest de Rennes (Ille-et-Vilaine). Rapport BRGGM, inédit.

Mougin B., collaboration : Carn A., Jégou J-P. et Quémener G. (2006) - SILURES Bretagne - Rapport d’avancement de l’année 4 - BRGM /RP-55001-FR - 61 p., 23 ill., 5 ann.

Ollivier-Pierre M.-F. (1980) – Etude palynologique (spores et pollens) de gisements paléogènes du Massif Armoricain. Stratigraphie et paléogéographie. Mém. Soc. Géol. Minéral. Bretagne, 25, 239 p.

Thomas E. (1999). Evolution cénozoïque d’un domaine de socle : Le Massif armoricain - Apport de la cartographie des formations superficielles, vol. 1 & 2, Université de Rennes 1, 147 p.

Trautmann F. (1994). Carte géologique France (1/50 000), feuille de Janzé (353). Orléans : BRGM . Notice explicative par F. Trautmann, J.F. Becq-Giraudon, A. Carn (1994), 74 p.

Trautmann F., Becq-Giraudon J.F., Carn A. (1994). Notice explicative, Carte géologique France (1/50 000), feuille de Janzé (353). Orléans :

BRGM

, 74 p. Carte géologique par

F. Trautmann (1994).

Trautmann F., Paris F. (2000). Carte géologique France (1/50 000), feuille de Rennes (317). Orléans : BRGM . Notice explicative par Trautmann F., Paris F., Carn A. (2000), 85 p.

Trautmann F., Paris F., Carn A. (1999). Notice explicative, Carte géologique France (1/50 000), feuille de Rennes (317). Orléans : BRGM , 85 p. Carte géologique par Trautmann F., Paris F. (2000).

Vasseur G. (1881). Terrains tertiaires de la France occidentale. Masson, Paris, 432 p.