Bretagne

Bretagne

B3A2 - Les roches des murs du monument des fours à chaux

Accès au site

Faire demi-tour pour aller à la 2ème étape de cet itinéraire géologique et hydrogéologique. Remonter la route des Fours à chaux jusqu’au lieu-dit « Lormandière ». S’arrêter à côté du monument des anciens fours à chaux au croisement entre Matival et La Haye des Perrières. Aller voir le mur du bâtiment situé à droite de la route qui va à La Haye des Perrières (Figure 12).

Exemple d’un mur en bord de route du monument des anciens fours à chaux du lieu-dit Lormandière (source : BRGM )

SIGES Bretagne

Figure 12 - Exemple d’un mur en bord de route du monument des anciens fours à chaux du lieu-dit Lormandière (source : BRGM )

Que voir ? Que conclure ?

Cette 2ème étape permet de voir deux formations géologiques présentes dans le bassin tertiaire situé à Chartres-de-Bretagne, de constater qu’elles sont utilisées comme matériaux de construction, et de parler du chemin de l’eau au sein de ces formations.

Les murs du monument des anciens fours à chaux sont composés de différentes roches parmi lesquelles on peut observer quelques Schistes rouges de la Formation de Pont-Réan ( faciès rouges pourprés en Figure 12) et surtout deux formations géologiques tertiaires : beaucoup de faluns miocènes et quelques calcaires oligocènes (cf. roches respectivement jaunes ou blanches en Figure 13). Les pierres de ces murs proviennent de la carrière voisine de Lormandière (cf. étape n°3 de cet itinéraire). Au niveau des murs de cette étape n°2, il est possible de toucher ces roches et d’apprécier leur texture (sableuse, calcaire , poreuse, friables, et avec des débris coquilliers comme fossiles).

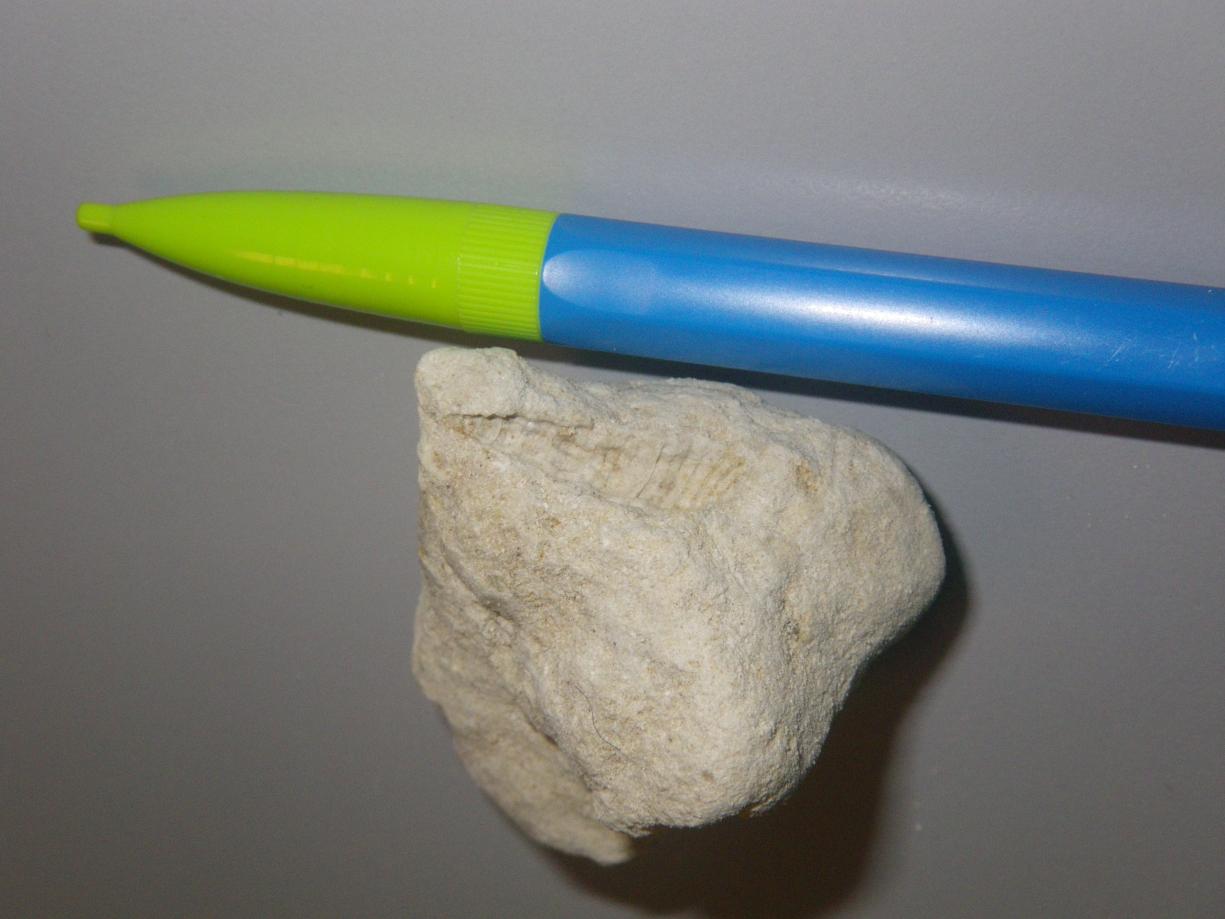

Photographie des différentes roches composant un mur du monument des fours à chaux : faluns miocènes jaunâtres entourant une roche plus blanche composée de calcaires oligocènes (source : BRGM )

SIGES Bretagne

Figure 13 - Photographie des différentes roches composant un mur du monument des fours à chaux : faluns miocènes jaunâtres entourant une roche plus blanche composée de calcaires oligocènes (source : BRGM )

La commune de Chartres-de-Bretagne est bien connue pour ses anciens fours à chaux qui attestent que ces roches sont riches en calcaires (lien). Ces roches ont été longtemps extraites à ciel ouvert au droit de la carrière de Lormandière (cf. étape n°3 de cet itinéraire géologique et hydrogéologique).

Ce sous-sol calcaire , rare en Bretagne, lui valut d’être exploité à partir de 1853 pour fabriquer de la chaux. Au début du 20ème siècle, la « Société des fours à chaux de Lormandière et de la Chaussairie réunis » constituait la plus importante entreprise de production de chaux en Bretagne. La chaux est le fruit de la calcination de ces roches calcaires. Cette chaux vive obtenue (chaux sortie du four à chaux) a servi d’amendement agricole à partir du 19ème siècle pour améliorer la qualité des terres acides. La chaux est également utilisée dans le bâtiment. Fermé en 1938, le site industriel réhabilité constitue aujourd’hui un patrimoine industriel totalement intégré à l’environnement.

Les calcaires oligocènes sont appelés par les géologues : « Calcaires à Archiacina et marnes à Natica crassatina, du Stampien inférieur marin ». Ces roches, à faune de gastéropodes et de foraminifères (Figure 14) surmontent des argiles très riches en gastéropodes et sont surmontées de quelques mètres d'argiles noires qui ont livré des restes de poissons (deux espèces recensées). Les argiles renferment des pollens importants pour la reconstitution des paysages oligocènes. Les calcaires observés dans les murs des bâtiments sont grossiers blancs jaunâtres à foraminifères (Archiacina armorica, milioles), gastéropodes (Cerithium plicatum, C. trochleare), et lamellibranches (Pectunculus obovatus) ; malacofaune marine du Rupélien (Trautmann et al., 1994). Le contenu palynologique de ces niveaux est typique du Stampien inférieur : abondance et diversité des pinacées, du genre Engelhardtia et des araliacées, présence du marqueur Boehlensipollis hohli.

Les faluns miocènes composent la très grande majorité des roches observables au niveau des murs du monument des anciens fours à chaux. Ce sont des sables carbonatés très coquilliers, riches en bryozoaires, algues (Lithothamnium), foraminifères, polypiers et mollusques à coquilles brisées et roulées (Trautmann et al., 1994) (Figure 15). Les dents de squales sont fréquentes ainsi que des débris de vertébrés, surtout à la base des faluns (Halitherium, Dinotherium, Mastodon). La glauconie est présente dans la fraction sableuse, en grains isolés, en masses irrégulières et altérées ou moulant les loges des bryozoaires. Les faluns sont localement consolidés de façon très aléatoire, et les Lithothamnium peuvent constituer de véritables « récifs ». Au Miocène (Serravallien), la sédimentation marine à fort détritisme de la « mer des faluns » a envahi partiellement la Bretagne.

Détail de débris coquiller dans un calcaire oligocène (source : BRGM )

SIGES Bretagne

Figure 14 - Détail de débris coquiller dans un calcaire oligocène (source : BRGM )

Aperçu des débris coquillers dans les faluns miocènes d’un mur des fours à chaux (source : BRGM )

SIGES Bretagne

Figure 15 - Aperçu des débris coquillers dans les faluns miocènes d’un mur des fours à chaux (source : BRGM )

En observant en détail à l’œil nu les faluns miocènes, on peut remarquer des différences granularité et donc de porosité (Figure 16) avec certaines roches à grains grossiers et d’autres à grains très fins. Des trous de plusieurs centimètres sont aussi visibles. Ceci va entrainer différents types de porosités et donc des espaces de tailles variables dans lesquels l’eau va pouvoir se positionner et circuler. Des roches sont donc dites aquifères c’est-à-dire suffisamment poreuses et conductrices pour contenir de l’eau souterraine et permettre son écoulement significatif.

Si l’on observe les plans de fractures naturels dans les roches, on peut également remarquer des auréoles avec des traces d’oxydations riches en fer, qui montrent que l’eau souterraine a pénétré et circulé dans la roche (Figure 13). Cette eau souterraine altère la roche qui devient friable. Le fer est déposé sur les parois des fractures, on dit qu’elles sont tapissées d’oxydes et hydroxydes de fer. Les roches prennent ainsi localement une teinte plus ocre. A l’ affleurement , certaines roches sont en effet friables (on peut les casser avec les doigts) ce qui témoigne de leur altération avec le temps.

Détail de porosités différentes au sein des roches d’un mur du monument des fours à chaux (source : BRGM )

SIGES Bretagne

Figure 16 - Détail de porosités différentes au sein des roches d’un mur du monument des fours à chaux (source : BRGM )

Si l’on parle du cycle de l’eau au droit du bassin tertiaire de Chartres-de-Bretagne (lien), on peut imaginer qu’une partie de l’eau de pluie qui tombe sur la végétation à la surface du sol va s’infiltrer dans les roches du sous-sol par leurs réseaux de pores, diaclases, fissures et fractures, et rejoindre les eaux souterraines de la nappe phréatique . Celles-ci viendront ensuite alimenter la rivière de la Seiche.

Si l’on considère le bassin versant de la Seiche en amont de la station hydrométrique de Bruz [Carcé] (superficie 820 km2), en moyenne annuelle, il pleut environ 840 mm/an. 70 % des précipitations qui arrivent au sol s’évaporent (585 mm), 14 % ruissellent vers les cours d’eau (121 mm), et 16 % s’infiltrent dans le sous-sol (134 mm). En effet, une partie de l’eau de pluie est utilisée par le sol et les plantes (~3/4 des pluies), et une autre partie (~1/4) alimente par ruissellement les eaux de surface (étangs et rivières) et les nappes phréatiques. Le solde s’infiltre lentement dans le sol et le sous-sol pour la recharge des nappes d’eau souterraine (aquifères des calcaires oligocènes, des faluns miocènes, et des sables pliocènes). Après écoulement de ces eaux souterraines dans le sous-sol, la rivière de la Seiche constitue l’exutoire de ces réserves en eaux souterraines. En effet, d’après les résultats issus du projet SILURES Bretagne (cf. rapport BRGM/RP-55001-FR), la contribution globale annuelle des eaux souterraines à l’alimentation de la Seiche s’élève à 53 %. Ceci indique que plus de la moitié de son écoulement provient des eaux souterraines. Par ailleurs, durant la période d’étiage (généralement de juin à septembre) et quand la rivière n’est pas à sec, la participation des eaux souterraines est importante, voire totale en juillet-août.

Les étapes suivantes de l’itinéraire géologique et hydrogéologique du secteur de Chartres-de-Bretagne mettent en évidence la présence d’eaux souterraines dans le sous-sol du bassin tertiaire.