Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

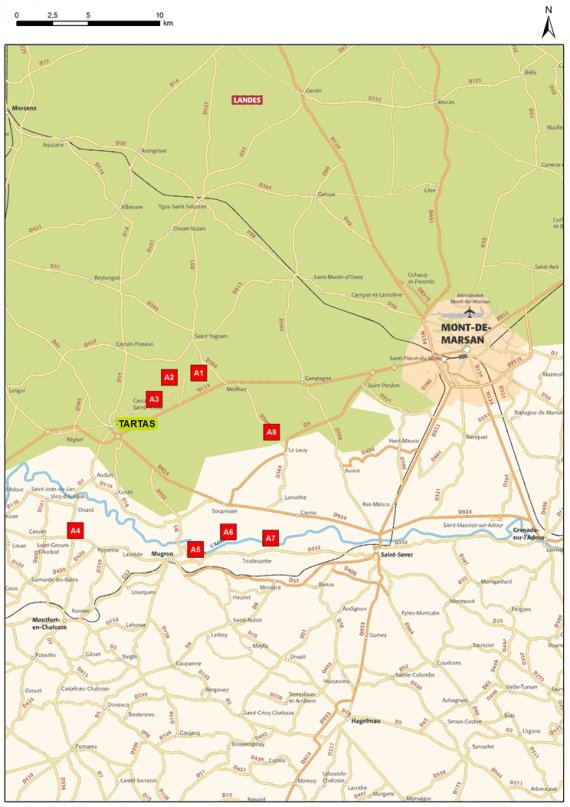

B13 - Formations alluviales du Quaternaire dans les vallées de l’Adour et de la Midouze

Âge : entre -12 Ma et -70 000 ans

Formation : Miocène moyen / Pléistocène inférieur / Pléistocène moyen / Pléistocène supérieur

Carte géologique : 950 / 951

Présentation

La thématique présentée dans ce parcours aborde l’hydrogéologie des

nappes

alluviales du Quaternaire, dans le sud de l’Aquitaine, et en particulier dans les vallées de l’Adour et de son principal affluent de rive droite, la Midouze.

Les ressources en eau souterraine superficielle sont abondantes et facilement accessibles dans cette région, dont la géologie est caractérisée par les formations réservoir, à

faciès

silicoclastiques plus ou moins grossiers (galets, graviers et sables) des formations des Landes et des terrasses alluviales le long des fleuves et rivières.

Les formations quaternaires, déposées depuis 2 millions d’années environ, constituant les principaux réservoirs des

nappes

superficielles très peu profondes, sont présentées, ainsi que certains imperméables les supportant qui existent dans le sud du département des Landes. Cependant elles ne sont que très rarement captées pour l’alimentation en eau potable qui, dans ce secteur, au nord de la Chalosse, est principalement fournie par les

nappes

captives du Miocène inférieur (Aquitanien et Burdigalien) se trouvant à faible ou moyenne profondeur (moins de 100 m).

Les

nappes

libres (phréatiques) des alluvions quaternaires, qui sont les

nappes

d’accompagnement des cours d’eau dont elles soutiennent les débits d’étiage en été et début d’automne, servent surtout pour l’irrigation, notamment à l’aide des grandes rampes d’aspersion sur pivot et les canons à eau pour le maïs. Comme les terrasses alluviales sont souvent en continuité latérale, en abaissement progressif vers les cours d’eau, les eaux qui les baignent sont en communication ne formant qu’une seule

nappe libre

qui s’écoule vers la rivière. Quand les terrasses sont séparées de part et d’autre de la plaine alluviale actuelle, elles constituent autant de petites

nappes

.

L’ensemble est supporté par des terrains imperméables que sont les puissantes formations molassiques continentales du Tertiaire, déposées entre -33 et -22 millions d’années, entre le début de l’Oligocène inférieur et le Miocène inférieur, ainsi que les Sables fauves du Miocène moyen, que cet itinéraire long de 40 km environ fait aussi découvrir.

Cette balade parcourt une petite partie des cartes géologiques de Tartas (n°950) et Mont-de-Marsan (n°951), dont les levers ont été réalisés par des géologues du

BRGM

Aquitaine et publiées en 1990.

Géologie aux alentours du Tartas

Contexte géologique

Les formations géologiques tertiaires

Les molasses oligo-miocènes

La série sédimentaire la plus ancienne, concernée par cette visite, est celle de ces terrains continentaux argilo-carbonatés (molasses) qui affleurent dans les coteaux au sud de l’Adour, notamment dans les communes de Saint-Géours-d’Auribat, Poyanne, Laurède, Mugron et Montaut. Puissantes de près d’une centaine de mètres, elles correspondent au comblement du bassin et témoignent des paléoenvironnements d’une vaste plaine alluviale à sédimentation de marais, très calme, sous climat chaud. On peut les mettre en équivalence d’une partie des molasses de l’Agenais existant dans le nord de l’Aquitaine.

Les Sables fauves

A la base de la série deltaïque des Landes [1], s’est déposée la Formation des Sables fauves, qui surmonte une ultime avancée marine littorale du Serravallien (faluns de Carcarès, de Tartas et de Laurède [2]). Ces terrains du Miocène moyen, épais de 30 m environ, ont subi une intense altération qui leur a donné cette couleur roux-orangé si caractéristique. De petites cuirasses ferrugineuses s’y observent localement.

La suite de la série deltaïque landaise (Formations des Glaises, d’Arengosse et d’Onesse) ne se rencontre pas, suite aux érosions par les alluvions quaternaires. Seuls les sables gris-blancs éolisés de la Formation de Castets ont été localement épargnés (Lande du Leuy).

Les alluvions quaternaires

Les alluvions de très haut niveau

Les plus anciens dépôts alluviaux d’un réseau fossile de l’Adour, avant son encaissement, sont conservés au nord-ouest de Carcen-Ponson (Cosse). Ils culminent à +91 m NGF et leur base se situe à 80 m d’altitude relative, par rapport au dernier creusement du Würm. A la base, existe une couche de 2 m de petits galets (2 à 4 cm), enrobés dans une

argile

silteuse rouge. Puis la masse principale de la terrasse est constituée, sur 8 m environ, par une assise de galets de quartzites jaunâtres à gris, mélangés à des graviers et des sables, le tout enrobé dans une matrice argilo-silteuse ocre-jaune.

Un deuxième niveau d’alluvions, à 58 m d’altitude relative, est conservé au droit de la route D41 Rion-Tartas (Cardonne). Très différentes des précédentes, ces alluvions sont constituées par 3 à 5 m de graviers blanchâtres à petits galets centimétriques de quartz gris fumée, de quartzites blanc laiteux et de lydiennes assez abondantes.

Ces deux formations alluviales de très hauts niveaux, impossibles à dater, marquent les tous premiers stades de la mise en place du réseau Adour-Midouze au Pléistocène ancien.

La haute terrasse de Güntz

La haute terrasse, attribuée possiblement au Günz, couvre de très vastes étendues, les cours de l’Adour et de la Midouze n’étant pas encore séparés ; on peut supposer que le paléo-cours commun avait plus de 15 km de largeur, par endroits, entre la Midouze et Mugron. Ces très puissantes alluvions de la haute terrasse nappent la majeure partie du plateau entre Adour et Midouze et se poursuivent le long d’une bande de 1 à 2 km de largeur, depuis le nord de Carcen-Ponson, jusqu’à l’hippodrome de Saint-Paul-les-Dax ; elles constituent également les terrains de recouvrement du cœur du dôme de Louer, entre Préchacq et Cassen.

Le mur de cette haute terrasse est situé à 40-50 m d’altitude relative. De nombreux forages ont traversé la totalité de cette formation, qui était autrefois observable dans les anciennes gravières de Carcarès, Andresse et Sainte-Croix pour sa base et dans la tranchée de Marrein-Bigné, le long de la route D824 à l’est de Tartas, pour sa partie supérieure.

La base de cette formation est constituée par 4 à 8 m de galets de 5 cm de longueur en moyenne et pouvant parfois dépasser 10 cm, mélangés à des graviers grossiers et des sables argileux, micacés, ocre-jaune à orangé. Leur nature est assez variée (quartz, quartzites, lydiennes,

grès

, etc…). Cette assise passe peu à peu à un

sable

fin, argileux, brun, à nombreux graviers et passées d’

argile

sombre à verdâtre, puis à une quinzaine de mètres de sables micacés, brun-roux, fins à moyens, à fines laminations. Il peut parfois sembler délicat de distinguer ces derniers niveaux d’avec les Sables fauves, avec lesquels ils forment la plupart du temps un glacis continu, mais leur superposition aux galets de base de la terrasse, déduite des données de sondages (Pierrot, Sarrebrück, par exemple), lève généralement le doute.

La moyenne terrasse du Mindel

C’est à partir de cette terrasse attribuée au Mindel (notée Fv sur les cartes géologiques) que les cours de l’Adour et de la Midouze se sont séparés. Elle est surtout développée en rive droite de l’axe Midouze-Adour, le long d’une bande d’ affleurement , adjacente, vers le sud-est, à celle de la haute terrasse Fu ; elle constitue également les Landes d’Artigues, au nord de l’Adour et une partie des terrasses au sud de Tartas. L’altitude relative de sa base se situe vers 20 m environ. L’épaisseur des alluvions varie de 10 à 20 m ; elles sont constituées à la base par une assise de galets et graviers de quartz et quartzites, surmontée par 10 à 15 m de sables et graviers moyens, gris à beige, à passées plus argileuses.

Les moyennes terrasses du Riss

Ces deux niveaux sont largement affleurants le long de l’axe Midouze-Adour, surtout autour de Saint-Yaguen, Tartas et Begaar. Au nord de Mugron, ils se réduisent à une bande d’un ou deux kilomètres de largeur et le niveau inférieur constitue la majorité des alluvions anciennes entre Onard et Gousse. L’altitude relative de la base de remblaiement de la terrasse supérieure Fw1 varie de 12 à 16 m ; celle du niveau inférieur Fw2 est quelques mètres plus bas.

Le niveau Fw1 est constitué par 20 à 30 m d’alluvions, généralement sableuses, qui débutent localement par 2 à 3 mètres de galets dans une matrice sablo-graveleuse. Mais la majorité de la terrasse correspond à des sables fins argileux gris. Les alluvions Fw2 sont de nature semblable, mais souvent moins épaisses (15 m environ). Elles ont été exploitées entre Gousse et Onard (Courdescal et Peloyes) et à Labeyrie.

Plusieurs dizaines de kilomètres à l’amont, les moyennes terrasses Fw ne figurent qu’en rive droite de l’Adour où elles prennent une extension sensible au détriment de l’épandage Fv, dont elles se séparent par un talus net. Plusieurs gravières ont été ouvertes dans ces niveaux sur les communes de Souprosse (Haoussot) et de Bas-Mauco (Lagouassère).

Les basses terrasses du Würm

Les deux niveaux d’alluvions würmiennes sont peu étendus dans cette région ; ils correspondent aux plus basses terrasses qui bordent les vallées actuelles. Le premier niveau Fx1 existe partout, surtout en amont de la confluence ; le second niveau Fx2 n’a été individualisé à l’

affleurement

qu’entre Begaar et Audon, mais existe en aval, sous plusieurs mètres d’alluvions argileuses récentes. L’altitude relative (par rapport au plus fort surcreusement würmien) du niveau Fx1 est de 10 m environ.

Les alluvions Fx1 sont constituées par des galets, graviers et sables, quelquefois à matrice argileuse, d’une épaisseur moyenne de 8 m. Ces terrains ont été exploités dans les gravières de Nerbis notamment. Les alluvions Fx2, reconnues au nord-ouest de Audon, sont représentées par 5 m environ de galets, graviers et sables grossiers, surmontés par 3 m d’

argile

sableuse. La base de cette terrasse s’est déposée à 5 m d’altitude relative environ.

Un troisième niveau d’alluvions würmiennes, traversé sur 10 m environ par les sondages au sud de Pontonx et au sud de Begaar notamment, correspond à des galets, graviers et sables grisâtres grossiers. La base de cette dernière terrasse, ennoyée sous les alluvions récentes, est de -2 m NGF à Begaar et s’abaisse vers -5 m NGF à Pontonx et Thétieu.

Les alluvions récentes

Les basses vallées de l’Adour, de la Midouze et de leurs affluents principaux, sont recouvertes par des alluvions fines à moyennes, correspondant à la sédimentation depuis 11 500 ans (Holocène).

Ces dépôts, s’étendant sur 2 km de largeur, à l’aval de la confluence Adour-Midouze, sont principalement constitués d’argiles sableuses jaunâtres en surface, à grises en profondeur (7 m environ à Begaar et Saint-Jean-de-Lier). Les alluvions déposées en amont de la confluence sont beaucoup moins épaisses (2 à 3 m) et constituées de sables et graviers fins. Partout, un mètre environ de limons jaunâtres

nappe

uniformément les lits majeurs. Les limons continuent à se déposer chaque saison en période de forte crue, surtout dans la vallée de l’Adour dont le niveau peut s’élever de plus de 5 m au-dessus de son lit mineur.

Chaque méandre de l’Adour, en aval de Saint-Jean-de-Lier et en amont de Mugron, possède aussi des alluvions grossières très récentes, sous forme d’un bourrelet d’alluvionnement en rive convexe. Ce sont des sables et graviers polygéniques sédimentés sur quelques mètres d’épaisseur. Les variations du lit de l’Adour sont fréquentes et perceptibles à l’échelle humaine, en particulier autour du village de Toulouzette, où la comparaison des photos aériennes entre 1969 et 1982, puis des images satellites de ©Google Earth permet d’observer de fréquentes défluviations et captures des méandres.

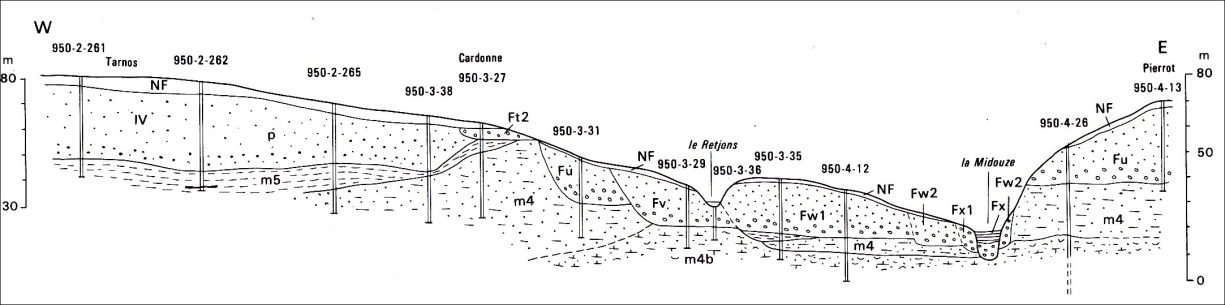

Etagement des terrasses alluviales de la Midouze, en amont de Tartas

Platel, 1990.

Etagement des terrasses alluviales de la Midouze, en amont de Tartas (d'après Platel, 1990)

Pour en savoir plus :

- Capdeville J.P. (1990) - Carte géologique de la France (1/50 000), feuille Mont-de-Marsan (951) - Orléans : BRGM . Notice explicative par Capdeville J.P., 41 p. - Edit. BRGM .

- Dubreuilh J., Capdeville J.P., Farjanel G., Karnay G., Platel J.P, Simon-Coincon R. (1995) - Dynamique d’un comblement continental durant le Néogène et le Quaternaire : l’exemple du Bassin d’Aquitaine. Géologie de la France., n° 4, p. 3-26.

- Platel J-P. (1990) - Carte géologique de la France (1/50 000), feuille Tartas (950) - Orléans : BRGM . Notice explicative par Platel J.P., 51 p. - Edit. BRGM .

- Platel J.P., Klingebiel A. (2001) - Les sables des Landes. In : « Ressources Minérales du sol et du sous-sol des Landes de Gascogne », actes du colloque de Brocas (mars 2000), PNR Landes de Gascogne édit., p. 173-186.

- Sitzia L. (2014) - Chronostratigraphie et distribution spatiale des dépôts éoliens quaternaires du Bassin aquitain - thèse de l’Université de Bordeaux, 341 p.

[1] Dubreuilh et al., 1995

[2] Platel, 1990

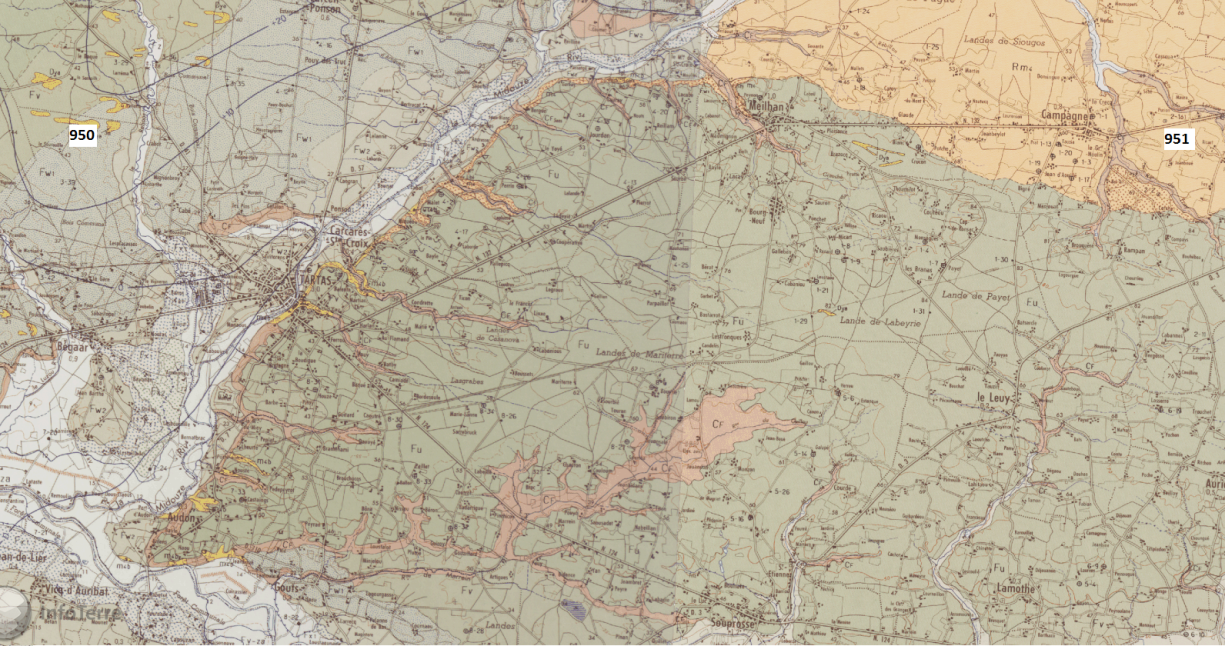

Carte géologique du secteur de Tartas

Extrait des cartes géologiques au 1/50 000 de Tartas (950) et Mont-de-Marsan (951)

SIGES

Extrait des cartes géologiques au 1/50 000 de Tartas (950) et Mont-de-Marsan (951)

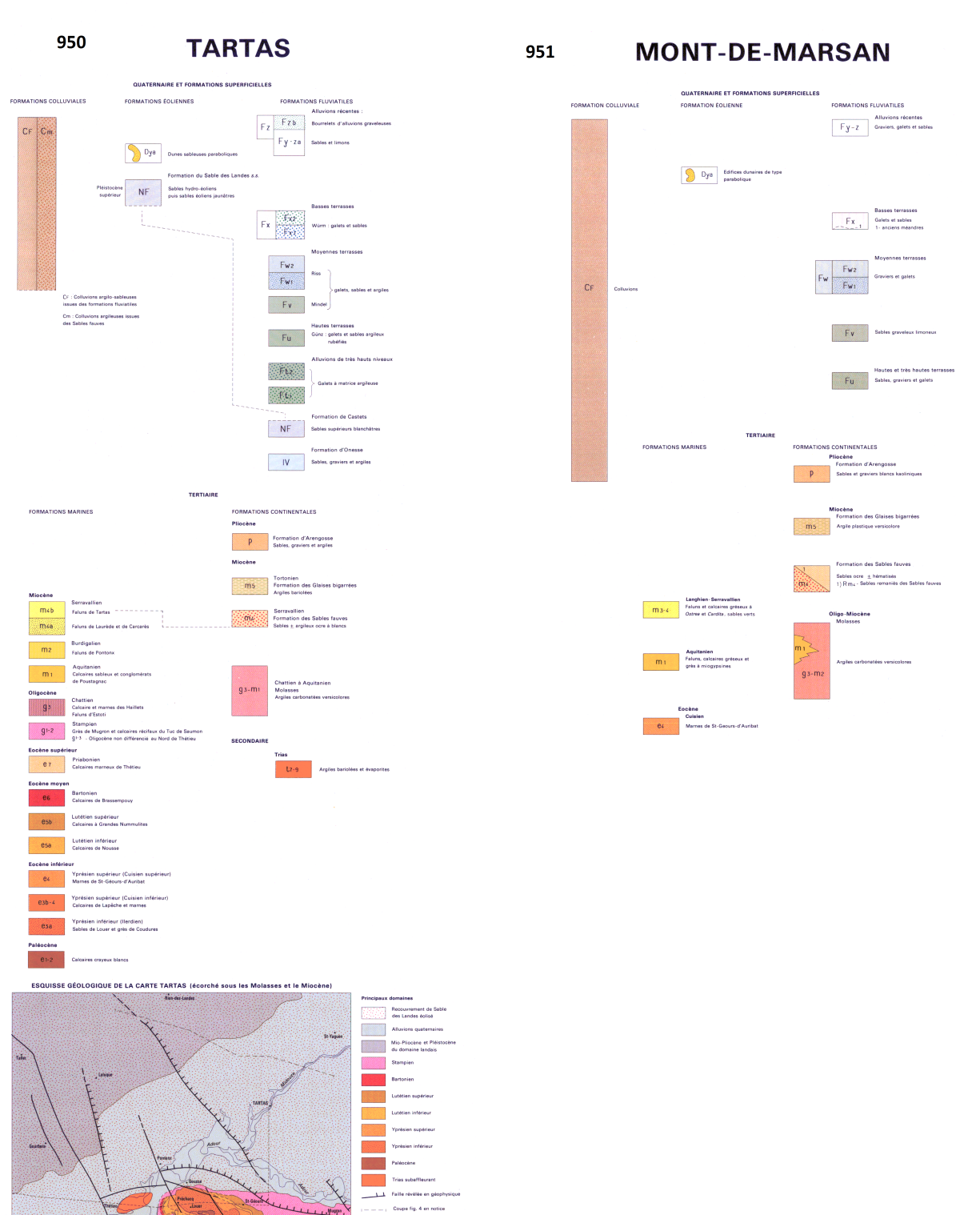

Légende des cartes géologiques au 1/50 000 de Tartas (950) et Mont-de-Marsan (951)

SIGES

Légende des cartes géologiques au 1/50 000 de Tartas (950) et Mont-de-Marsan (951)

Coordonnées GPS et export pdf

-

Coordonnées GPS au format gpx(ZIP, 745 O)

-

Coordonnées GPS au format kml(ZIP, 2 Ko)

-

Coordonnées GPS au format ov2(ZIP, 1 Ko)

-

Balade hydrogéologique Adour - Introduction.pdf

-

Balade hydrogéologique Adour - Affleurement de Saint-Croix.pdf

-

Balade hydrogéologique Adour - Affleurement de Bergun.pdf

-

Balade hydrogéologique Adour - Ancienne sablière de Libé.pdf

-

Balade hydrogéologique Adour - Ancienne gravière de Labeyrie.pdf

-

Balade hydrogéologique Adour - Ancienne gravière de Nerbis.pdf

-

Balade hydrogéologique Adour - Ancienne gravière de Lesplaces.pdf

-

Balade hydrogéologique Adour - Anciennes gravières du Barrat et de Conte.pdf

-

Balade hydrogéologique Adour - Sablière de la Lande de Leuy.pdf

-

Fiche synthétique de terrain Adour - Affleurement de Sainte-Croix.pdf

-

Fiche synthétique de terrain Adour - Affleurement de Bergun.pdf

-

Fiche synthétique de terrain Adour - Ancienne sablière de Libé.pdf

-

Fiche synthétique de terrain Adour - Ancienne gravière de Labeyrie.pdf

-

Fiche synthétique de terrain Adour - Ancienne gravière de Nerbis.pdf

-

Fiche synthétique de terrain Adour - Ancienne gravière de Lesplaces.pdf

-

Fiche synthétique de terrain Adour - Anciennes gravières du Barrat et de Conte.pdf

-

Fiche synthétique de terrain Adour - Sablière de la Lande de Leuy.pdf