Bretagne

Bretagne

Eau potable

Les collectivités (ou leurs délégataires) sont chargé(e)s de l’approvisionnement en eau depuis le captage, jusqu’à la distribution au robinet, d’une eau respectant les critères de potabilité.

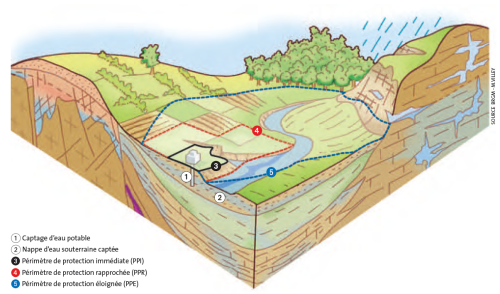

Les Périmètres de Protection des Captages et les Aires d’Alimentation des Captages constituent des outils réglementaires visant à prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d’eau pour la consommation humaine.

Captages d'eau potable

Captages souterrains

En Bretagne, l’approvisionnement en eau potable est assuré majoritairement par les des prises d’eau superficielle cours d’eau et retenues) et à 25% par les captages d’eau souterraine, à l'inverse du reste du territoire national. Il faut noter que ce pourcentage varie selon les départements bretons, en fonction de la nature géologique des terrains et de leur productivité.

Qualité de l'eau potable

Un des principaux objectifs de la réglementation sanitaire pour les eaux destinées à la consommation humaine est l’établissement d’exigences de qualité qui se déclinent sous deux formes :

- les limites de qualité, c’est à dire des valeurs de concentrations maximales admissibles concernant les différents paramètres physico-chimiques, chimiques et microbiologiques susceptibles de générer des effets sur la santé ;

- les références de qualité qui concernent des substances sans incidence directe sur la santé mais pouvant mettre en évidence un dysfonctionnement des usines de production d’eau potable ou provoquer des désagréments pour le consommateur.

Les valeurs-seuils fixées par la réglementation pour l’eau du robinet sont indiquées en annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.

Pour en savoir plus sur la qualité de votre eau potable, consultez le site du Ministère en charge de la santé qui présente par commune les résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

Périmètres de protection des captages d'eau potable

Définition

Un PPC (périmètre de protection des captages d'eau potable) est un dispositif rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (article L-1321-2 du code de la santé public). Il constitue la limite de l’espace réservé réglementairement autour d’un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable, après avis d’un hydrogéologue agréé. Ils sont rendus officiels par Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

La mise en place de périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine et la surveillance des prescriptions associées améliore la sécurité sanitaire en réduisant le risque de pollution microbienne ou toxique massive et brutale en contrôlant les activités susceptibles de générer des pollutions accidentelles pouvant avoir un impact sur la qualité des eaux d’adduction.

Elle complète les mesures générales de protection des ressources en eau contre les pollutions diffuses ou ponctuelles générées dans le bassin versant amont des prises d’eau superficielle ou dans la zone d’appel des eaux souterraines provenant de puits ou forages.

Bloc diagramme présentant les différents périmètres de protection applicables autour d’un captage

BRGM - M.VILLEY

Mise en place et cadre réglementaire

Pour en savoir plus sur la mise en place des PPC et le cadre réglementaire, consulter l'article national dédié aux périmètres de protection des captages.

Cartographie des périmètres de protection en Bretagne

Près de 700 captages d’eau souterraine sont actuellement en service pour l’alimentation en eau potable ( AEP ) de la population des quatre départements bretons.

Depuis 2011, le BRGM travaille en collaboration avec l’ARS sur le rattachement du code SISE-Eaux (Système d’Information en Santé-Environnement des Délégations Départementales de l’ARS) de ces captages souterrains AEP au code Banque de données du Sous-Sol ( BSS ) du BRGM .

Accès aux données cartographiques via Cart’Eaux

La plateforme Cart’Eaux, mise en place par les Agences Régionales de Santé (ARS) et la Direction générale de la santé, propose une cartographie interactive des captages d’eau potable et de leurs périmètres de protection. Cette initiative vise à unifier et harmoniser les données géographiques sur l’ensemble du territoire français, y compris les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) dès 2024.

Cart’Eaux remplace le travail antérieur du BRGM , qui avait créé des cartes des périmètres de protection au format pdf pour chaque captage d’eau souterraine en Bretagne. Désormais, les professionnels de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie et de l’eau potable peuvent accéder directement aux données de cartographie des PPC et des captages d’eau potable ( AEP ) via Cart’Eaux, simplifiant ainsi l’accès aux informations sans nécessiter de contractualisation individuelle avec chaque ARS.

Contribution du BRGM et consolidation des données

Bien que la gestion des données cartographiques soit désormais centralisée via Cart’Eaux, le BRGM continue de jouer un rôle dans l’amélioration de la précision et de la fiabilité des informations disponibles. Historiquement, le BRGM a collaboré avec l’ARS pour la cartographie des périmètres de protection en Bretagne, réalisant des cartes de localisation depuis 2011 et mettant à jour ces cartes régulièrement jusqu’en 2019.

Un certain nombre de difficultés ont été rencontrées lors de l’élaboration de ces cartes :

- des erreurs d’association entre le code BSS et le code SISE-Eaux.

- des coordonnées XY de captages incorrectes ou imprécises, les localisant en dehors de leur périmètre de protection immédiat. Les coordonnées du captage, qui ont été obtenues par différents moyens techniques plus ou moins précis (GPS, placement manuel sur carte IGN, lieu du contrôle sanitaire…), ont été reprécisées dans la mesure du possible,

- l’absence de périmètre de protection pour certains captages AEP pour lesquels la procédure de mise en place des périmètres de protection est encore en cours,

- la superposition de périmètres de protection quand les captages sont proches l’un de l’autre. Les superpositions sont dues à des DUP prises à des dates différentes et toujours en vigueur,

Grâce à une collaboration étroite avec les ARS et à un important travail de vérification et de correction des données, le BRGM contribue activement à la résolution de ces problèmes. Malgré cet important travail, des erreurs d’association entre les bases BSS et SISE-Eaux peuvent subsister. Ainsi pour toute incohérence identifiée, il est possible de contacter le BRGM Bretagne ou l’ARS Bretagne afin de mettre à jour les données, dans le but d’obtenir une base de données la plus fiable possible.

Aires d'Alimentation des captages souterrains

Définition

Une AAC (aire d’alimentation de captage) ou un BAC ( bassin d’alimentation de captage) désigne l’ensemble des surfaces où toute goutte d’eau tombée au sol est susceptible de parvenir jusqu’au captage, que ce soit par infiltration ou par ruissellement. L’extension de ces surfaces est généralement plus vaste que celle des périmètres de protection des captages (PPC). L’aire d’alimentation d’un captage souterrain est définie sur des bases hydrogéologiques.

Cette zone est délimitée dans le but principal de lutter contre les pollutions diffuses risquant d’altérer la qualité de l’eau prélevée par le captage. Elle ne se substitue pas aux périmètres de protection dont l’objectif est d’éviter toute pollution ponctuelle, accidentelle. La mise en place des PPC est d’ailleurs obligatoire au niveau de chaque forage destiné à l’alimentation en eau potable alors que la définition de l’AAC est facultative.

Mise en place et cadre réglementaire

Pour en savoir plus, consulter l'article national dédié aux Aires d'Alimentation des Captages.

Captages prioritaires

La préservation à long terme de la ressource en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable a été identifiée comme objectif prioritaire dans le cadre des échanges du Grenelle de l’environnement. L’une des actions menée pour répondre à cet objectif a été d’assurer la protection de l’aire d’alimentation de 500 captages les plus menacés par les pollutions diffuses, objectif inscrit dans la loi Grenelle I du 3 août 2009. A l’échelle nationale, une liste de 507 captages parmi les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment les nitrates et les produits phytosanitaires a été établie en 2009.

Répartis sur toute la France, ces 507 captages ont été identifiés suivant un processus de concertation locale, notamment avec les services déconcentrés des trois ministères, sur la base de trois critères : l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides ; le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie, enfin la volonté de reconquérir certains captages abandonnés. Le dispositif de protection qui sera appliqué sur ces 507 captages est principalement celui des « zones soumises aux contraintes environnementales » (ZSCE), issu de l’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.

Il s’agit, pour chaque captage, d’arrêter la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage (AAC - zone sur laquelle toute goutte d’eau qui s’infiltre ou ruisselle alimente le captage), sur la base d’un diagnostic territorial des pressions agricoles, puis un programme d’actions, pour permettre la mise en place des mesures agro-environnementales.

Source : Ministère de l’Agriculture

Cette liste de captages prioritaires a été complétée à la suite de la Conférence Environnementale de septembre 2013, qui a fixé un objectif de 1 000 captages prioritaires à usage eau potable pour lesquels l’aire d’alimentation doit être délimitée et des plans d’actions doivent être élaborés et déployés afin de participer au renforcement de la lutte contre les pollutions liées aux nitrates et aux produits phytosanitaires. Cette liste insérée dans les SDAGE (2016-2021) comprend notamment les captages Grenelle retenus dans les SDAGE précédents (2010-2015) afin de poursuivre les démarches déjà engagées.

Pour le bassin Loire-Bretagne, 210 captages ont été retenus comme prioritaires dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.

En région Bretagne, ce sont 56 captages d’eau potable qui sont identifiés comme prioritaires dans le SDAGE 2022-2027 (dont 18 étaient déjà « Grenelle »). Sur les 56 captages prioritaires en Bretagne, 23 sont des captages d’eau de surface et 33 des captages d’eau souterraine.

Pour en savoir plus, consulter le site de la DREAL Bretagne.

S'informer sur les restrictions d'eau en période de sécheresse

Pour faire face à une insuffisance de la ressource en eau en période d’étiage, les préfets sont amenés à prendre des mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en application de l’article L.211-3 II-1 du code de l’environnement.

Les Arrêtés Cadre Sécheresse (ACS), établis pour chaque département, fixent les critères de déclenchement des mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau.

Pour s’informer sur les restrictions d’eau, le site VigiEau, lancé en juillet 2023 par le Ministère en charge de l’environnement, permet de mieux s’informer sur la sécheresse et de connaitre les actions à mettre en œuvre afin d’économiser l’eau. Ce site présente les mesures de suspension ou de limitation prises par les préfets en application des ACS et à partir des données fournies par les services départementaux de l’État.

NB : Lorsque un arrêté de restriction est général et collectif celui-ci doit être affiché en mairie de chaque commune concernée et fait l’objet d’une publication dans des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Nappes à réserver pour l'Alimentation en eau potable (NAEP)

Qu’est-ce qu’une NAEP ?

La directive cadre sur l’eau, dans son article 7, demande le recensement des masses d’eau destinées, dans le futur, à être utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine. Elle indique également que « les États membres peuvent établir des zones de sauvegarde pour ces masses d’eau ».

En France, les zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable sont mises en place à travers les SDAGE , en application de l’article 10 de l’arrêté du 17 mars 2006 qui précise : « les objectifs spécifiques aux zones de protection des prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine sont présentés […] sous la forme d’une carte des zones à préserver en vue de leur utilisation dans le futur pour des captages d’eau destinée à la consommation humaine ».

La configuration géologique du bassin Loire-Bretagne confère à plusieurs grands aquifères une protection naturelle efficace qui se traduit par la quasi-absence de pollution anthropique ( nappes captives).

Ainsi, certains aquifères sont préservés des pollutions liées à l’activité humaine. Ils sont préférentiellement dédiés à l’alimentation en eau potable et à ce titre font partie des « zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable dans le futur ». Il faut conserver ce patrimoine, tant en quantité qu’en qualité, en améliorant leur connaissance et en maîtrisant la réalisation de nouveaux ouvrages de prélèvement , et mener des campagnes de sensibilisation pour économiser l’eau, notamment dans le contexte du changement climatique.

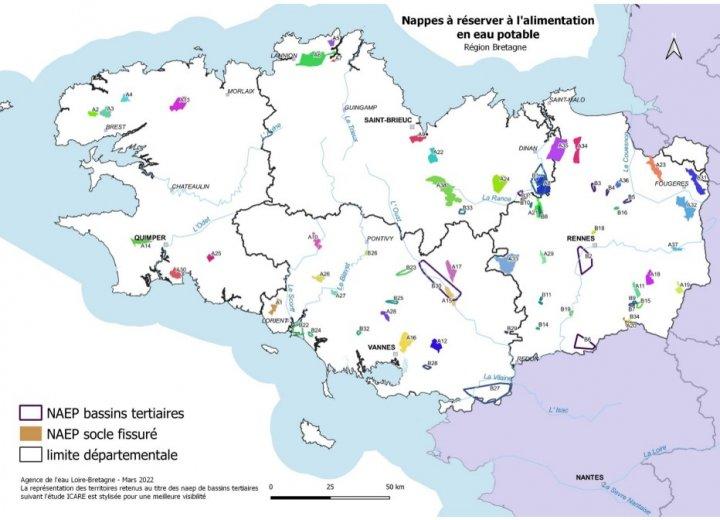

Les NAEP en Bretagne

En Bretagne, il n’existe pas de grands aquifères captifs. Il est donc plus difficile d’y délimiter des NAEP.

2 projets ont permis de cartographier des NAEP sur la région Bretagne, dans les aquifères de socle (projet ANAFORE) et dans les aquifères sédimentaires (projet ICARE).

Nappes à réserver pour l’Alimentation en Eau Potable (NAEP) dans le socle et les bassins sédimentaires de Bretagne

( SDAGE 2022-2027)

Dans les aquifères de socle

Le projet ANAFORE (ANAlyse multicritère des 100 FORages les plus productifs de BretagnE), financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le BRGM , la Région Bretagne et l’Agence Régionale de Santé Bretagne avait notamment pour objectif de réaliser une cartographie de Zones Potentiellement Productrices (ZPP) en eaux souterraines en Bretagne à vocation à devenir des Zones de Sauvegarde pour le Futur (ZSF), pour leur préservation ou leur réservation à l’ AEP .

- La création des 38 ZPP s’est ainsi appuyée sur :

1. Les 10 typologies ANAFORE,

2. Les structures tectoniques : failles favorables à la présence d’eau souterraine, orientées N150 +/- 20, NS +/- 20 et N045 +/- 20 et failles majeures régionales c’est-à-dire orientées N150 +/- 20, NS +/- 20 et N045 +/- 20, et ayant les rejets apparents tectoniques les plus importants de la Bretagne,

3. Les débits instantanés moyens par lithologies : nature des roches favorables,

4. Les forages avec de fortes productions d’eau souterraine identifiées : débits instantanés supérieurs à 40 m3/h,

5. Et Le nombre de forages avec des débits instantanés supérieurs à 40 m3/h par bassin versant de cours d’eau d’ordre 1 à 2.

Ces 38 ZPP ont été classées en NAEP dans le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027.

Dans les aquifères sédimentaires

Les bassins sédimentaires tertiaires représentent à l’échelle de la Bretagne une faible superficie en comparaison des aquifères de socle. Ils peuvent néanmoins représenter une ressource en eau souterraine potentielle importante en raison de leurs propriétés hydrodynamiques ( perméabilité et emmagasinement ) nettement plus favorables à l’exploitation d’eau que les aquifères de socle environnants.

Le projet ICARE (Identification et caractérisation des aquifères tertiaires et quaternaires stratégiques de Bretagne), financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Syndicat Mixte pour la Gestion et l’approvisionnement en eau de l’Ille-et-Vilaine (SMG 35), l’ARS Bretagne dans le cadre du PRSE 3 et le BRGM , a permis de recenser 68 bassins sédimentaires tertiaires sur l’ensemble de la région Bretagne, dont 21 actuellement exploités pour l’eau potable.

Dans l’objectif de délimitation de NAEP ( nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable) et de Zones de Sauvegarde pour le Futur pour l’alimentation en eau potable (ZSF pour la Directive Cadre Européenne sur l’Eau), la sélection de plusieurs bassins tertiaires est particulièrement intéressante, en complément des travaux réalisés sur les aquifères de socle dans le cadre du projet ANAFORE.

Le choix des bassins à proposer en NAEP a été réalisé à partir des critères suivants :

- Qualité de l’eau souterraine

- Productivité

- Géologie (lithologie et épaisseur)

- Superficie

- Avis des acteurs locaux (Syndicats départementaux d’alimentation en eau potable)

29 bassins sédimentaires bretons ont été classés en NAEP dans le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027.

NB : La délimitation des NAEP est basée sur les connaissances disponibles lors de la rédaction du SDAGE , tout élément de connaissance complémentaire basé sur une étude hydrogéologique et permettant de préciser cette délimitation pourra être pris en compte par les services de l’État.

Pour en savoir plus :

- ANAFORE - Analyse multicritère des données des forages les plus productifs de Bretagne (2020)

- ICARE - Identification et caractérisation des aquifères tertiaires et quaternaires stratégiques de Bretagne (2021)

- Consulter les NAEP dans l'espace cartographique du SIGES

- Voir l’orientation « 6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable » du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027

Recherches en eau souterraine destinées à l'eau potable

Dans le cadre du projet SIGES Bretagne, le BRGM a réalisé un inventaire des recherches en eau souterraine destinées à l’alimentation en eau potable réalisées en Bretagne entre 2006 et 2020, suite à un travail de collecte de données et de valorisation des documents existants.

Outils de reconnaissance des ressources en eau souterraine pour l’eau potable

Il n'existe pas de « guide des bonnes pratiques » pour la recherche en eau souterraine en domaine de socle. Chaque bureau d’études spécialisé en hydrogéologie utilise des méthodes différentes selon les moyens qui sont à sa disposition et le contexte géologique. Néanmoins, une recherche en eau souterraine destinée à l’alimentation en eau potable suit généralement plusieurs grandes étapes à découvrir au lien suivant.