Bretagne

Bretagne

Caractérisation des aquifères bretons

SILURES - Système d’Information pour la Localisation et l’Utilisation des Ressources en Eau Souterraine (2008)

CINERGY - Connaissance de la géologie profonde du bassin tertiaire rennais (2012)

CINERGY est un acronyme qui signifie Connaissance de la géologIe profoNde du bassin tErtiaire Rennais, à visée Géothermique et hYdrogéologique.

Contexte

Le bassin de Rennes est un micro- bassin sédimentaire formé au Tertiaire lors d’une grande phase d’extension généralisée à l’échelle du territoire. Comme beaucoup d’autres du même acabit en Bretagne, il a accumulé des sédiments durant cette période. Cependant, des mesures géophysiques ont mis en évidence depuis les années 1950 un remplissage particulièrement épais, de l’ordre de 500 m. Le sondage le plus profond au moment du démarrage du projet n’atteignait pas le socle (140 m de profondeur). Une grande inconnue résidait donc dans la nature et l’âge des terrains sous-jacents, d’autant plus que des travaux plus récents avaient posé comme hypothèse la possible préservation de terrains antérieurs (Crétacé, voire Jurassique).

Le projet a un double objectif :

- améliorer la connaissance géologique du bassin tertaire rennais (le plus profond du Massif Armoricain),

- estimer le potentiel du bassin en matière de ressources en eau et de production d’énergie par géothermie.

Pour y parvenir, un forage profond entièrement carotté a été réalisé.

Ce projet offre :

- à la Région Bretagne et à l’agglomération rennaise, une étude du potentiel géothermique en vue du développement urbain des communes situées sur le bassin tertiaire et une étude de la ressource en eau pour l’alimentation/l’agriculture ;

- au secteur de la recherche sur les énergies renouvelables, une étude sur la faisabilité d’un projet géothermique en contexte de micro- bassin sédimentaire isolé ;

- au secteur de la recherche, la connaissance de la géologie profonde de ce bassin , et, le cas échéant, une image de l’ancienne couverture sédimentaire du Massif Armoricain et les implications scientifiques qui en découlent.

Objectifs du projet CINERGY

Le but de l’étude CINERGY (2009-2012) est multiple, pour répondre aux différents enjeux associés à ce projet de forage profond : des enjeux géologiques, hydrogéologiques, géothermiques, géochimiques et même géomicrobiologiques. Ces études sont menées par le BRGM , en étroite collaboration avec l’Université de Rennes 1.

Pour ce projet le partenariat est le suivant : Commune de Chartres de Bretagne, Etat, Région, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, ADEME , Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, SMG35 (Syndicat Mixte de Gestion pour l’approvisionnement en eau potable de l’Ille-et-Vilaine), SMPBR (Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin Rennais), et BRGM .

La valorisation scientifique des données acquises lors du forage se fait en partenariat scientifique avec l’Université de Rennes 1 – Equipe de l’OSUR (Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes).

Résultats du projet

Le BRGM a réalisé entre juillet et octobre 2010 un forage descendant à 675 mètres de profondeur à Chartres-de-Bretagne (numéro Banque du Sous-Sol du BRGM : 03531X0208). C’est le forage le plus profond jamais creusé en Bretagne et de façon générale un type d’opération devenu rare de nos jours en France.

Forage

CINERGY

Aperçu de l’étendue du chantier de

forage

@ brgm

Forage CINERGY - Aperçu de l’étendue du chantier de forage

Carottes CINERGY

675 mètres linéaires de carottes sont référencées

@ brgm

Carottes CINERGY (675 mètres linéaires de carottes sont référencées)

Pour en savoir plus, deux rapports détaillant les études menées en 2010 et 2011 ont été édités : rapports BRGM/RP-59528-FR (2010) et RP-60977-FR (2012). Le rapport final est également consultable sur le site du BRGM : BRGM/RP-61118-FR.

Vidéo CINERGY : un forage profond en Bretagne

Vidéo CINERGY : un forage profond en Bretagne

BRGM

CASPAR - Caractérisation des Aquifères Semi-Profonds ARmoricains (2013)

CASPAR est un acronyme qui signifie Caractérisation des Aquifères Semi-Profonds Armoricains.

Contexte

Au cours des 15 à 20 dernières années, quelques rares forages « semi-profonds », jusqu’à 300 m, ont été réalisés en Bretagne. Certains de ces forages ont rencontré des structures perméables significatives au-delà des horizons de sub-surface avec des débits supérieurs à 80 m3/h.

Ainsi, le forage semi-profond de 216 m réalisé 2008 à Saint-Brice-en-Coglès (35) dans le cadre du projet RAPSODI (Recherche d’Aquifères Profonds dans le SOcle du Département d’Ille-et-Vilaine), implanté dans des cornéennes briovériennes, a donné des débits exceptionnels (débit instantané de 160 m3/h) :

RAPSODI

Forage

F3 MFT

Forage

au marteau fond de trou (Saint Brice en Coglès (35) - 2007)

@ brgm

RAPSODI Forage F3 MFT - Forage au marteau fond de trou (Saint Brice en Coglès (35) - 2007)

L’objectif du projet CASPAR est de préciser la nature de ces zones aquifères ainsi que leurs relations avec les eaux souterraines moins profondes.

Présentation du projet CASPAR

Le projet CASPAR s’inscrit dans le Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013 sur une durée de 3,5 ans, de 2010 à 2013. Mené en collaboration entre le BRGM et l’OSUR (Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes), le projet vise à améliorer les connaissances scientifiques sur l’origine des eaux « profondes ».

Les principales questions auxquelles le projet souhaite apporter des réponses sont :

- Quels sont les liens entre les structures géologiques et hydrogéologiques et la compartimentation verticale de l’ aquifère ?

- Y-a-t-il des phénomènes de mélange entre les compartiments ? Les flux, lors des pompages, vont-ils influencer la réactivité biogéochimique du système ?

- Quels sont les temps de résidence de ces eaux, quel est l’origine de leur minéralisation ?

Outre la connaissance scientifique qu’amène ce projet R&D sur ces aquifères complexes, les résultats contribuent à déterminer si ces structures sont favorables vis-à-vis d’une exploitation durable, tant du point de vue quantitatif que de la qualité des eaux produites sur le long terme.

Pour ce projet le partenariat est le suivant : Etat, Conseil Régional de Bretagne, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Rennes Métropole, Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, BRGM .

Avancement du projet

Les bulletins d’informations annuels du projet CASPAR informent sur les résultats majeurs de cette étude et les perspectives :

Bulletin d’information CASPAR 2010

Bulletin d’information CASPAR 2012

Bulletin d’information CASPAR 2013

Résultats obtenus

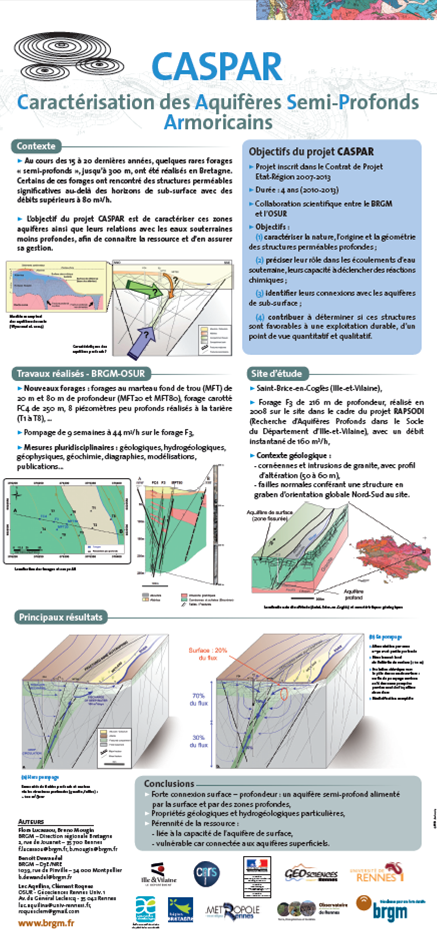

Le poster suivant présente les principaux résultats du projet CASPAR :

Poster CASPAR

@brgm

Poster du projet CASPAR

Lien vers la thèse de Clément Roques, Université Rennes 1, 2013 : Hydrogéologie des zones de faille du socle cristallin : implications en terme de ressources en eau pour le Massif Armoricain.

MORPHEUS - MéthOdologie de Régionalisation des Propriétés HydrogÉologiques des aqUifères de Socle (2020)

Le projet de recherche MORPHEUS s’inscrit dans la poursuite des travaux initiés au BRGM sur les aquifères de socle. Ce programme R&D en collaboration avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a permis de tester des méthodes de spatialisation des propriétés hydrogéologiques à une échelle beaucoup plus fine que celles proposées dans les précédents travaux.

Pour en savoir plus :

ANAFORE - Analyse multicritère des données des forages les plus productifs de Bretagne (2020)

Face aux enjeux dans un premier temps qualitatifs (augmentation des teneurs en nitrates) et devenus quantitatifs ces dernières années (augmentation des arrêtés sècheresses) sur l’ensemble du territoire breton, la compréhension, la recherche, la localisation et la mobilisation de nouvelles ressources en eaux souterraines constituent un défi de taille pour la région où 75% de l’eau consommée provient des eaux superficielles. Ce défi est d’autant plus important dans le contexte actuel de changement climatique global et en l’absence de grand aquifère sédimentaire (comme le bassin de Paris ou Aquitain) en Bretagne, constituée d’aquifères discontinus et de faible extension (aquifères de socle).

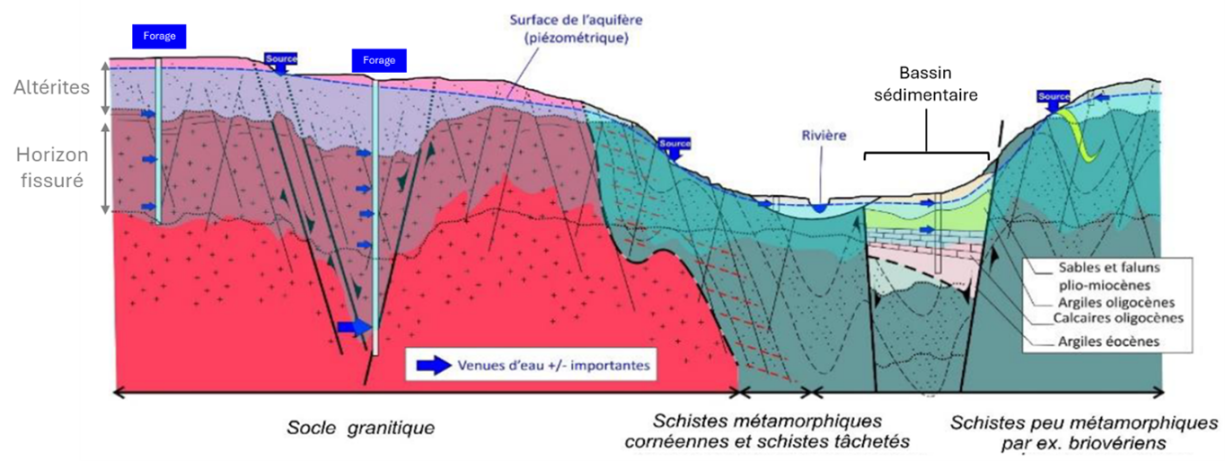

Schéma conceptuel des aquifères bretons – vue en coupe (modifié, d’après Schroëtter et al., 2020)

BRGM

Schéma conceptuel des aquifères bretons – vue en coupe (modifié, d’après Schroëtter et al., 2020)

Afin de répondre à cet enjeu pour le futur, le programme ANAFORE (ANAlyse multicritères des données de FORage les plus productifs en BretagnE), mené entre 2017 et 2019, a eu pour objectif d’identifier les contextes géologiques et hydrogéologiques les plus favorables à la présence d’eau souterraine par l’analyse de 100 forages d’eau parmi les plus productifs en domaine de socle breton (schiste & granite s.l.).

Ce projet financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB ; 60%), le BRGM (20%), la Région Bretagne (10%) et l’Agence Régionale de Santé (ARS ; 10%), avec la consultation des syndicats d’eau départementaux, a permis de produire une cartographie de Zones Potentiellement Productrices (ZPP) en eau souterraine dont certaines ont été classées en Nappe à réserver pour l’Alimentation en Eau Potable (NAEP) dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ( SDAGE ) Loire-Bretagne 2022-2027.

Vers une meilleure compréhension des aquifères de socle

Le cœur du projet a consisté à analyser 100 forages parmi les plus productifs en eau souterraine du socle armoricain, et à créer une typologie des zones productrices. Longtemps considéré comme peu riche en eau souterraine, l’existence dans le socle armoricain de forages avec des débits instantanés conséquents, supérieurs à 60 m3/h (et jusqu’à 420 m3/h sur Guidel par exemple), prouvait le contraire.

A travers des acquisitions de terrain complémentaires (cartographie de l’altération et relevé des directions de fracturation) sur chacun des 100 sites étudiés et à la compilation des données disponibles et acquises lors de leur réalisation, le BRGM a pu définir plusieurs typologies géologiques et hydrogéologiques (hydrauliques), expliquant pourquoi ces forages étaient particulièrement productifs. L’histoire géodynamique, tectonique, les lithologies en présence, l’altération supergène, les données géophysiques et hydrogéologiques (débits instantanés, venues d’eau), la réinterprétation des essais de pompage avec la méthode des dérivées et les données hydrochimiques, ont permis de définir 10 typologies géologiques et 5 typologies hydrogéologiques principales, pouvant être combinées et représentatives de ces 100 forages d’eau souterraine.

Typologies géologiques

Les 10 typologies géologiques s’accordent avec l’histoire géologique du Massif Armoricain. La fracturation post hercynienne et l’altération supergène sont communes à ces dix typologies mais la fracturation (et/ou l’altération) peuvent prendre des places plus ou moins importantes sur certaines (fracturation sur la typologie 8 par exemple et altération et fracturation sur la typologie 10).

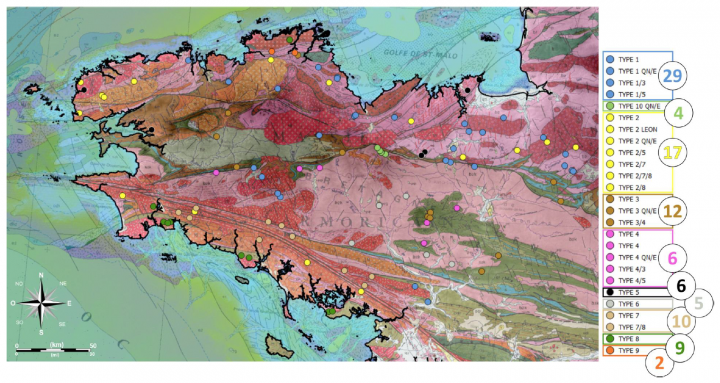

Localisation des forages étudiés dans le programme ANAFORE et classés par typologie géologique

@ brgm

Localisation des forages étudiés dans le programme ANAFORE et classés par typologie géologique

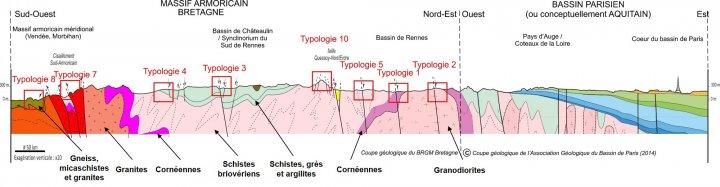

Localisation des typologies géologiques ANAFORE sur la coupe du Massif Armoricain

@ brgm

Localisation des typologies géologiques ANAFORE sur la coupe du Massif Armoricain

- La typologie 1 correspond à une « Auréole de métamorphisme recoupée par des failles ou fractures NS, N150° et/ou N045° », elle regroupe à 29% des forages étudiés dans le cadre du projet ANAFORE.

- La typologie 2, « lithologie magmatique (granites, granodiorites) recoupée par des failles ou fractures NS, N150° et/ou N045° », regroupe 17% des forages étudiés.

- La typologie 3, « Synclinal paléozoïque recoupé par des failles ou fractures NS, N150° et/ou N045° » concerne 12% des forages.

- La typologie 4, « Profil d’altération sous le Paléozoïque recoupé par des failles ou fractures NS, N150° et/ou N045° », regroupe 6% des forages.

- La typologie 5, « Filons magmatiques dans une lithologie des failles ou fractures NS, N150° et/ou N045° », regroupe aussi 6% des forages.

- La typologie 6, « Lithologie perméable dans une lithologie peu perméable recoupée par des failles ou fractures NS, N150° et/ou N045° », regroupe 5% des forages.

- La typologie 7, « Failles et fractures transtensives NS, N150° et/ou N045° recoupant le Cisaillement Sud Armoricain », regroupe 10% des forages.

- La typologie 8, « Failles et fractures transtensives NS, N150° et/ou N045° au Sud du Cisaillement Sud Armoricain ou structures satellites ou réutilisant une structure ancienne », regroupe 9% des données.

- La typologie 9, « Lithologies effusives (volcanites) recoupées par des failles ou fractures transtensives N150° et N045° et/ou NS », ne regroupe que 2% des forages.

- Et enfin, la typologie 10, « Aquifère avec multi profils d’altération le long de la faille de Quessoy/Nort-sur-Erdre », regroupe 4% des forages.

Typologies hydrogéologiques

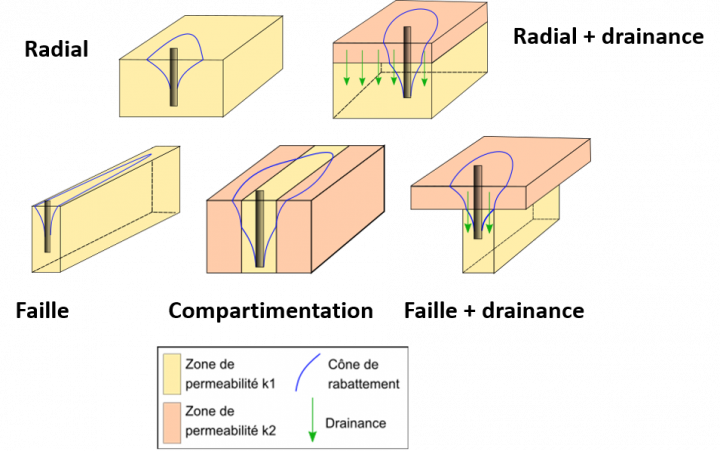

5 typologies hydrogéologiques principales ont été définies à partir de la réinterprétation des essais de pompage réalisés sur les forages lors de leur réalisation historique et correspondent :

- Comportement hydraulique radial homogène,

- Comportement hydraulique radial associé à de la drainance ,

- Ecoulement dans une faille ou un corridor de déformation,

- Compartimentation,

- Ecoulement linéaire dans une faille puis drainance .

Typologies hydrauliques/hydrogéologiques définies dans le cadre du programme ANAFORE

@ brgm

Typologies hydrauliques/hydrogéologiques définies dans le cadre du programme ANAFORE

Ces typologies peuvent se combiner entre elles et différents types de limites (2 ou 4 limites étanches [limite d’un système aquifère faisant obstacle à tout transfert d’eau significatif (flux nul) et sans potentiel imposé], limites d’alimentation [limite ouverte (ne faisant pas obstacle à un transfert d’eau significatif) d’un système aquifère à potentiel imposé ou non et à flux entrant dans les conditions naturelles ou modifiable au profit du système sous l’effet d’une exploitation. Exemple : nappe au contact d’un plan d’eau (ou d’une rivière)]) peuvent éventuellement être visibles en fin d’essai de pompage (si l’essai est assez long pour que ces limites soient atteintes) et se surimposer aux typologies décrites.

Ces typologies mettent en avant :

- le rôle des failles ou d’une perméabilité située dans un corridor de déformation linéaire ;

- la participation d’un aquifère superficiel de type « latéritique » ou « alluvial », souligné par l’importance des phénomènes de drainance ;

- la présence de réservoirs d’extension généralement limitée à quelques kilomètres (maximum 2 à 3).

Caractéristiques des sites productifs

L’analyse réalisée dans la cadre du projet ANAFORE a montré que :

- Les lithologies (nature des roches) n’expliquent pas à elles seules la présence d’eau souterraine

- Les failles jouent un rôle prépondérant, avec des orientations dominantes N150 +/- 20, NS +/- 20 et N045 +/- 20

- L’altération est omniprésente sur les sites étudiés

- L’interaction entre failles et altération semble être le paramètre important au caractère productif de chaque site, indépendamment des lithologies.

Une cartographie pour la préservation des ressources en eau potable

La finalité du projet a permis de définir une carte des Zones Potentiellement Productrices en eaux souterraines (ZPP), sur toute la région Bretagne.

Sur la base de ce travail, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a proposé de classer certaines zones comme Zones de Sauvegarde pour le Futur (ZSF) ou

Nappe

à réserver pour l’Alimentation en Eau Potable (NAEP) dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (

SDAGE

) Loire-Bretagne 2022-2027.

Conclusion

Le programme ANAFORE a permis :

1. de mieux diagnostiquer les circulations souterraines de ces réservoirs souterrains de Bretagne et de permettre une meilleure protection pour le futur.

2. de préciser comment mieux les rechercher, par la caractérisation des relations lithologies (histoire géologique), failles et l’altération des roches ;

3. et enfin de définir quels secteurs peuvent être propices en eaux souterraines par la cartographie de 38 Zones Potentiellement Productives (ZPP).

Dans un contexte de changement climatique où des épisodes météorologiques extrêmes vont de plus en plus s’exprimer, ces nouveaux concepts d’ aquifère de socle pourraient apporter l’une des solutions à la préservation quantitative et qualitative de l’alimentation en eau potable.

Pour en savoir plus :

- Consulter le rapport final BRGM/RP-70280-FR

- Consulter les fiches des 100 sites étudiées dans le cadre du projet ANAFORE dans l'espace cartographique du SIGES (couche « Sites ANAFORE »)

- Consulter l’article sur les Nappes à réserver pour l’Alimentation en Eau Potable (NAEP)

ICARE - Identification et caractérisation des aquifères tertiaires et quaternaires stratégiques de Bretagne (2021)

Contexte du projet

Les aquifères sédimentaires tertiaires représentent à l’échelle de la Bretagne une faible superficie (inférieure à 100 km2) en comparaison des aquifères de socle. Ils peuvent néanmoins représenter une ressource en eau souterraine potentielle importante en raison de leurs propriétés hydrodynamiques ( perméabilité et emmagasinement ) nettement plus favorables à l’exploitation d’eau que les aquifères de socle environnants.

Le projet ICARE (Identification et Caractérisation des Aquifères tertiaiREs et quaternaires stratégiques de Bretagne) a été proposé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’Agence Régionale de la Santé, le BRGM , avec le soutien du Syndicat Mixte de Gestion de l’eau potable de l’Ille-et-Vilaine (SMG Eau 35), afin de fournir des éléments pour la délimitation de NAEP ( Nappes réservées pour l’Alimentation en Eau Potable, listées dans l’orientation 6E du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) et de Zones de Sauvegarde pour le Futur pour l’alimentation en eau potable (ZSF pour la Directive Cadre Européenne sur l’Eau), en complément du projet ANAFORE mené en parallèle sur les aquifères de socle bretons (Schroëtter et al., 2020), pour le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027.

Ce projet cherche à combler les manques de connaissance actuels et à établir une quantification et une hiérarchisation du potentiel de ces ressources tertiaires, aussi bien pour les bassins actuellement exploités pour l’eau potable que pour ceux non identifiés et/ou exploités à ce jour, mais pouvant faire l’objet de prélèvements dans le futur.

Connaissance et fonctionnement des bassins tertiaires bretons

A l’échelle régionale, aucun document de synthèse des bassins sédimentaires en lien avec l’exploitation en eau potable n’était disponible. La présente étude a permis de faire le recensement de 68 bassins dont 21 sont exploités pour l’eau potable. Les prélèvements dans ces bassins sédimentaires représentent actuellement entre 17 et 20% des prélèvements souterrains pour la production d’eau potable de la région, soit environ 4% du volume total de prélèvements d’eau potable de la région, toutes origines confondues.

Il apparait que pour une majorité des bassins, les connaissances sur 1) les ressources disponibles et 2) le fonctionnement des bassins est limité.

Les bilans hydrogéologiques calculés sur l’ensemble des bassins indiquent que les taux d’exploitation sont bien souvent supérieurs aux taux de remplissages théoriques, sans que ceci n’induise obligatoirement de surexploitation de la ressource. Ceci indique que pour une majorité de ces bassins des apports extérieurs importants existent. Ces apports peuvent venir des cours d’eau ou des apports par l’encaissant mais ils sont rarement quantifiés.

Ces observations induisent que, pour une majorité des bassins, notamment ceux de petite taille, le fonctionnement hydrogéologique de la ressource est de type drain\tampon. Dans ce contexte le bassin sert de zone exploitable au travers une zone localement perméable permettant l’exploitation de forages à forts débits, et, grâce à la porosité élevée (en comparaison des aquifères de socle encaissant), une réserve tampon permettant une accessibilité et un stock provenant en partie de l’extérieur du bassin . Cependant, les observations sur certains sites montrent que ce stock doit être dans une majorité des cas relativement faible et que ces ressources offrent une résistance limitée à la sécheresse.

Sélection de bassins

Dans l’objectif de délimitation de NAEP ( nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable) et de Zones de Sauvegarde pour le Futur pour l’alimentation en eau potable (ZSF pour la Directive Cadre Européenne sur l’Eau), la sélection de plusieurs bassins tertiaires est particulièrement intéressante, en complément des travaux réalisés sur les aquifères de socle dans le cadre du projet ANAFORE.

24 bassins tertiaires ont été identifiés comme intéressants à proposer en NAEP et classés en priorité 1. En complément, 10 bassins non exploités mais sur lesquels peu de connaissances sont disponibles ont été classés en priorité 2 afin de recueillir des informations complémentaires.

Potentielles nouvelles ressources

Les investigations complémentaires menées sur des bassins non exploités ont montré que peu de nouveaux bassins semblent disponibles pour l’exploitation de nouvelles ressources en eau en Bretagne. Cependant, les observations sur le fonctionnement des bassins exploités et leur rôle de drain/tampon offre des possibilités a priori non exploitées. En effet, les recherches d’eau souterraine, qui ont été concentrées dans les années 70-80, se sont focalisées sur les bassins de tailles importantes. Or, avec l’évolution des connaissances sur les aquifères de socle, il semble que des bassins de taille modérée, suivant des orientations N150 (directions identifiées dans le projet ANAFORE comme pouvant conduire l’eau et agir comme des drains), pourraient être étudiés comme nouvelles ressources, non pas en considérant uniquement le bassin en tant que tel mais comme une zone d’exploitation d’une ressource provenant de l’encaissant ou d’une ressource superficielle.

Conclusion

Le projet ICARE a permis de faire évoluer la connaissance et la compréhension des bassins tertiaires : même s’ils peuvent apparaitre comme des objets géologiques bien délimités, au fonctionnement a priori plus simple que les aquifères de socle environnants, leur fonctionnement est rarement connu précisément et leurs relations avec le socle et les cours d’eau sont peu quantifiées. Sur une sélection de 13 bassins, des fiches descriptives détaillées ont été rédigées (volume séparé).

Ce projet a également mis en évidence des perspectives intéressantes d’exploitation de bassins de taille modérée.

Consultez le rapport final du projet ICARE pour plus d’informations.

Etude complémentaire en Ille-et-Vilaine : ICARE 35 (2023)

En complément des travaux réalisés lors du projet ICARE, des fiches descriptives détaillées ont été rédigées en 2023 sur 14 bassins sédimentaires exploités pour l’eau potable en Ille-et-Vilaine, dans le cadre du projet ICARE 35 (partenariat entre le BRGM et le SMG Eau 35) :

- Chartres-de-Bretagne/Bruz/Saint-Jacques-de-La-Lande

- Lillion (Bougrières)

- Evran (Bleuquen) - Le Quiou - Tréfumel (Côtes d’Armor)

- Feins (La Chaumière)

- Gahard (La Tournerie)

- Langon (Illette – Etier – Briquerie)

- Lassy (La Chapinais)

- Le-Theil-de-Bretagne (La Groussinière)

- Mernel

- Saint-Aubin-d’Aubigné (Beauregard/La Douettée)

- Saint-Georges-de-Chesné (Les Aunays)

- Saint-Grégoire (La Noë)

- Saint-Jean-sur-Couesnon (Le Rocher)

- Saint-Senoux (Bourhan)

Consultez le rapport final du projet ICARE 35 pour plus d’informations.

Bibliographie

- Boisson A., Lucassou F., avec la collaboration de. Schroëtter J.-M et Mougin B. (2021) – Identification et caractérisation des aquifères tertiaires et quaternaires stratégiques de Bretagne (projet ICARE). Rapport final BRGM/RP-70336-FR, 76 p., 43 ill., 2 ann., 1 volume séparé.

- Lucassou, F. ; Boisson, A. ; Baulon, L. ; Boivin, B. ; Godbille, S. (2023) - Identification et caractérisation des aquifères tertiaires et quaternaires stratégiques d’Ille-et- Vilaine (ICARE 35). Rapport final BRGM/RP-73331-FR, 460 p. 405 ill.

Fonctionnement hydrogéologique du site de la vallée de l’Aff (2022)

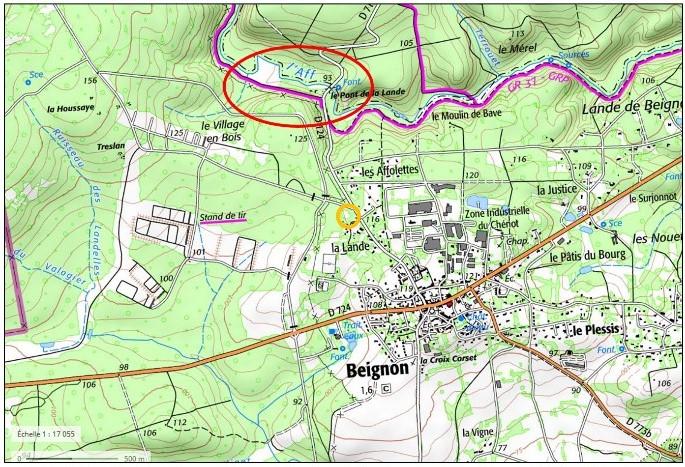

De novembre 2016 à novembre 2021, le BRGM a réalisé pour Eau du Morbihan un programme d’études scientifiques visant à mieux comprendre le fonctionnement hydrogéologique du site de la vallée de l’Aff (situé entre les communes de Beignon dans le Morbihan et Paimpont en Ille-et-Vilaine) qui est exploité pour l’alimentation en eau potable via des prélèvements dans 3 forages (cf. ovale rouge sur la carte ci-dessous). Les travaux ont été financés par Eau du Morbihan, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le BRGM .

Ces forages alimentent l’unité de production d’eau potable de La Lande à Beignon (cf. petit rond orange), qui est le principal site de production d’eau souterraine d’Eau du Morbihan (125 m3/h).

Carte de localisation de l’unité de production de La Lande et des forages de la vallée de l’Aff

@ brgm

Carte de localisation de l’unité de production de La Lande et des forages de la vallée de l’Aff

L’Aff, cours d’eau qui marque la limite entre les départements de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, est historiquement connu pour avoir des périodes de basses eaux sévères (étiage avec ruptures d’écoulement). Depuis la mise en service des forages en mai 2012, il semblerait que le débit de l’Aff ait diminué à l’étiage (rivière sèche sur plusieurs kilomètres).

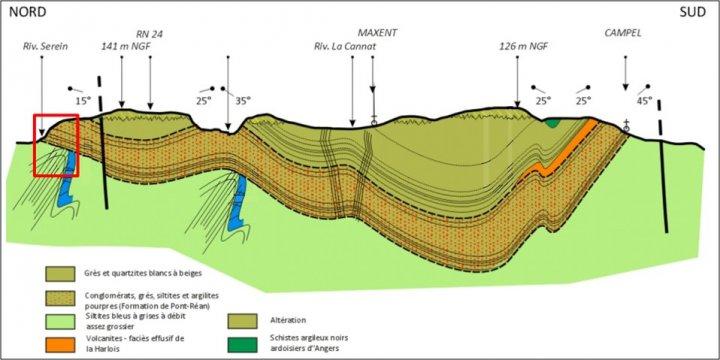

Du point de vue géologique, le site est implanté sur les Schistes rouges de Pont Réan (âge Paléozoïque) qui sont au-dessus des Schistes briovériens (cf. rectangle rouge sur la coupe géologique ci-dessous). L’Aff a un cours sinueux, en lien avec les nombreuses failles du secteur (orientation principale Nord-Ouest/Sud-Est).

Ces 3 forages captent en profondeur uniquement l’eau souterraine de l’ aquifère des Schistes briovériens fracturés, sous recouvrement des Schistes rouges (cette zone étant isolée par cimentation).

Coupe géologique entre Gaël et Bovel (35) et position du site du Pont de la Lande en rouge

@ brgm

Coupe géologique entre Gaël et Bovel (35) et position du site du Pont de la Lande en rouge

Les études ont montré la complexité de ce site (signature atypique en éléments chimiques, pertes du cours d’eau inhabituelles en zone de roches anciennes dites « de socle », débits souterrains exceptionnellement élevés, aquifère de grande capacité et pouvant être compartimenté) et de nombreuses manipulations sur place ont permis de mieux comprendre son fonctionnement ainsi que les relations entre eau souterraine et eau de surface.

Ces actions menées sur site ont été les suivantes : inspections et mesures en forages, relevés géologiques, mesures géo-électriques, nouveaux forages (dont 1 forage de secours) et pompages, jaugeages en rivière, prélèvements et analyses sur plusieurs points d’eau (forages et rivière), équipements de 3 stations en rivière et de 9 points d’eau souterraine avec des sondes de mesures en continu.

Localement dans la vallée de l’Aff, le contact entre les Schistes rouges et les Schistes briovériens se rapproche du sol à la faveur de failles (qui font remonter la formation géologique aquifère ). Cette géologie particulière provoque des zones de perte en rivière ; ce phénomène naturel est amplifié par les pompages liés à la production d’eau potable dans les 3 forages situés près l’Aff.

L’impact moyen sur la rivière de ces 3 forages a été évalué à quelques dizaines de litres/seconde et de l’eau souterraine provenant des Schistes rouges est aussi attirée lors du pompage de l’eau souterraine des Schistes briovériens. Ceci montre la connexion hydraulique de l’ aquifère capté avec la surface.

Le traitement de toutes les données enregistrées (niveaux dans les forages, dans la rivière et relevés météorologiques) a permis de mieux comprendre : le fonctionnement de l’ aquifère (remplissage, vidange), le débit de l’Aff et la dynamique des pertes en rivière.

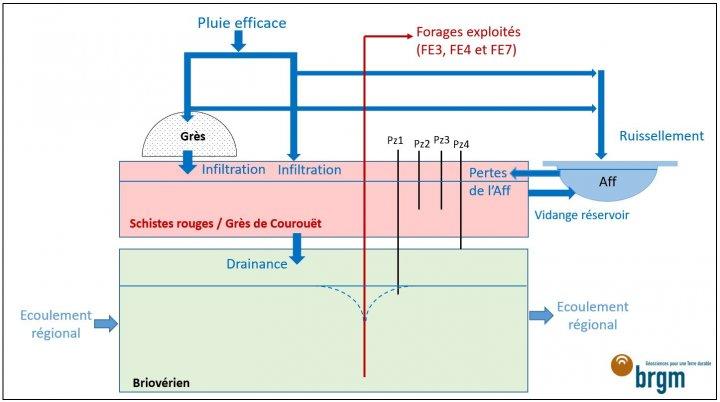

Une modélisation des écoulements souterrains et de surface a permis de faire un bilan des entrées-sorties d’eau, de valider un schéma de principe du site étudié, et de reconstituer les niveaux mesurés dans les 3 forages, les débits et pertes en rivière ainsi que leurs évolutions dans le temps en fonction de la pluviométrie et des pompages (cf. schéma conceptuel ci-dessous).

Schéma conceptuel du fonctionnement du site étudié

@ brgm

Schéma conceptuel du fonctionnement du site étudié

Ce modèle a montré que : l’ aquifère n’est pas surexploité, les pertes de l’Aff ne représentent que quelques pourcents de son alimentation par les pluies, l’augmentation du débit total pompé dans l’ aquifère entraine évidemment une augmentation du nombre de jours pour lesquels le débit de l’Aff est très faible, mais l’impact n’est pas proportionnel à l’augmentation de débit. Il faut également noter que les pertes en rivière existent en absence de pompage.

Le modèle a été utilisé pour tester différents scénarios d’exploitation et un scénario climatique, et prévoir leurs impacts sur l’eau souterraine et l’eau de surface. Il a été démontré que les diminutions des prélèvements dans l’ aquifère , quelles qu’elles soient, n’empêchent pas les pertes en rivière et donc les assèchements de l’Aff.

A l’issue de cette étude, Eau du Morbihan pourrait adapter son exploitation et assurer une gestion durable des 3 forages, afin que les prélèvements assurent la distribution d’eau potable, préservent la ressource quantitativement et qualitativement, et limitent l’impact de l’exploitation sur le cours d’eau. Cette adaptation se ferait sous réserve de l’utilisation future du forage de secours qui est situé à côté de l’unité de production d’eau potable de La Lande (il est plus éloigné de l’Aff et déconnecté des 3 autres forages).