Outils règlementaires

Vous trouverez dans les paragraphes ci dessous les différents outils réglementaires favorisant une bonne gestion de l'eau.

Qu'est ce qu'un SDAGE ?

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ( SDAGE ) est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique , les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels). Renforcé par la Directive Cadre sur l’eau de 2000 et la loi sur l’eau de décembre 2006 ( loi LEMA), le SDAGE fixe pour six ans les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs attendus pour 2015 en matière de « bon état » des eaux. Ils sont au nombre de 12 pour la France métropolitaine et d’outre-mer.

Quel territoire pour le SDAGE ?

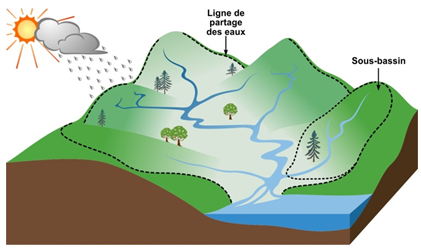

En France, les ressources en eau font l’objet d’une gestion intégrée par bassin hydrographique . Les bassins hydrographiques sont délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. La ligne de partage des eaux délimite les bassins hydrographiques (ou bassins versants). Les eaux souterraines ou superficielles se déversent dans un collecteur principal (ex : cours d’eau, lac). Chaque bassin hydrographique est composé, à son tour, de plusieurs sous bassins versants.

sdage1

siges

Il existe 12 bassins hydrographiques :

- 7 bassins métropolitains : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie ;

- 5 bassins d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion et Mayotte.

Que contient le SDAGE ?

Les SDAGE contiennent un certain nombre de points communs, mais chacun intègre également des aspects propres à son bassin .

Ils couvrent une période de six ans, à l’issue de laquelle le cycle de gestion recommencera pour une nouvelle période de six ans, et ainsi de suite.

Concrètement, chaque

SDAGE

développe 3 points :

- le diagnostic : l’état des milieux, les usages à satisfaire, les impacts des actions passées sont analysés pour identifier les enjeux sur chaque bassin ;

- les objectifs : à la lumière des enjeux, des objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d’eau du bassin sont fixés : cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, estuaires, eaux côtières ;

- les mesures : le SDAGE énonce les mesures concrètes à prendre pour atteindre les objectifs et fixe éventuellement des obligations de résultat.

En savoir plus : http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/sdage

Première étape : le diagnostic ou « état des lieux »

La mise en application de la DCE a débuté de manière concrète par l’élaboration en 2004 d’un premier état des lieux dans chacun des bassins hydrographiques.

Cet état des lieux comprend une analyse des caractéristiques du bassin , une synthèse des impacts subis par les eaux de surface et les eaux souterraines, une analyse économique des utilisations de l’eau et un registre des zones protégées.

Voir le rapport de synthèse de ces états des lieux.

L’élaboration du SDAGE et des « PDM »

Après l’état des lieux, chaque comité de bassin élabore un SDAGE et ses documents d’accompagnement, ainsi qu’une évaluation environnementale.

Les documents d’accompagnement

Plusieurs documents de planification sont associés au SDAGE , tels que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les programmes de mesures (PDM), les documents relatifs aux eaux souterraines…

Le programme de mesure (PDM), appelé aussi plan d’actions, est l’application opérationnelle du SDAGE . Il identifie les principales actions à conduire d’ici 2015 pour atteindre les objectifs fixés. Ces actions concrètes sont assorties d’un échéancier, d’un maître d’ouvrage et d’une évaluation financière. Elles peuvent être de nature réglementaire, financière ou contractuelle.

Le PDM définit ainsi les « mesures de base » qui sont les exigences minimales à respecter. Elles correspondent à la mise en œuvre des directives dans le domaine de l’eau (

directive

Eaux résiduaires urbaines,

directive

Nitrates,

directive

Baignade…), aux activités de police de l’eau, aux dispositifs de facturation de l’eau et de gestion des redevances des agences de l’eau, ainsi qu’à la mise en place et au fonctionnement des plans d’action sur les aires d’alimentation des captages « Grenelle ».

Des « mesures complémentaires » peuvent être également intégrées. Ce sont les mesures à prévoir en sus des mesures de base, afin d’atteindre les objectifs définis dans le

SDAGE

.

L’évaluation environnementale

La démarche d’élaboration de ces documents est soumise à évaluation environnementale : une étude doit être conduite sous l’égide du Comité de bassin et soumise à la DREAL de bassin , pour mettre en évidence d’éventuels impacts du SDAGE et du PDM sur tous les compartiments de l’environnement et pas uniquement sur l’eau (énergie, air…).

Qui sont les acteurs du SDAGE ?

Le Comité de bassin

Pour chaque bassin , le Comité de bassin adopte les grandes orientations dans le cadre des politiques nationales et européennes de l’eau. Il adopte l’état des lieux et le SDAGE et donne un avis sur le programme de mesures (PDM).

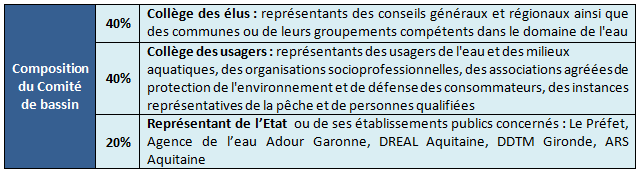

Cette assemblée, composée d’une représentation large de toutes les catégories d’acteurs publics ou privés agissant dans le domaine de l’eau, pilote l’élaboration du SDAGE du bassin .

-

sdage2

siges

- Composition du comité de bassin

Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.

L’Agence de l’Eau, la DREAL et l’OFB

Les Agences de l’Eau, principaux organes de financement de la politique de l’eau dans les bassins, assurent avec les services déconcentrés de l’Etat comme les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ( DREAL de bassin ), et l’Office français de la biodiversité (OFB), le secrétariat technique pour l’élaboration du SDAGE . Les Agences de l’Eau agissent dans chaque bassin pour concilier la gestion de l’eau avec le développement économique et le respect de l’environnement.

Le Préfet de région

Le programme de mesures (PDM) est arrêté par le préfet coordonnateur de bassin après avis du Comité de bassin .

La consultation du public, des collectivités et des assemblées professionnelles

A différents stades, le public est consulté lors d’une procédure organisée à l’échelon des grands bassins hydrographiques, tout en prévoyant une consultation des documents dans les lieux publics (préfectures, sous-préfectures, Agences de l’Eau). Une partie des collectivités et des assemblées professionnelles est également consultée.

Qu'est ce qu'un SAGE ?

Déclinaison locale du SDAGE , le SAGE est un outil stratégique de planification et de concertation, pour la gestion de l’eau en France. Son objectif principal est d’établir un équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques et la satisfaction des usages. Le SAGE a été renforcé par la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 ( loi LEMA).

En savoir plus : infographie des données actualisées de 2019 (source : Office International de l’Eau)

Quel Territoire pour le SAGE ?

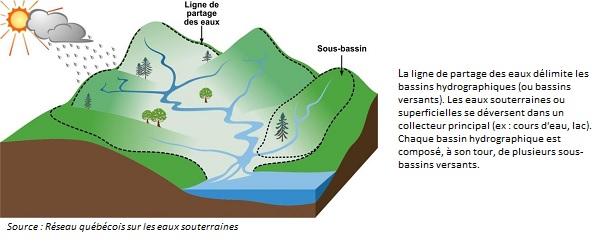

Le document

SAGE

concerne un territoire spécifique qu’on appelle sous-

bassin hydrographique

ou sous-

bassin

versant.

Il doit être prévu sur un périmètre ni trop grand, pour rester sous une surveillance locale, ni trop petit, car il doit garder une cohérence hydrographique.

-

sage1

siges

- Schéma de bassin hydrographique

Comment naît un SAGE ?

Ce sont les usagers, les différents acteurs locaux de la gestion de l’eau ou encore l’Etat, qui peuvent demander la création d’un SAGE sur un territoire spécifique.

Qui élabore un SAGE ?

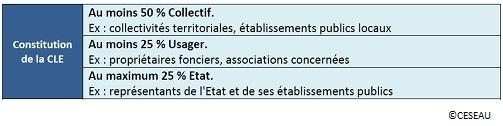

Ce document est élaboré par la Commission locale de l’eau (CLE).

La CLE est une commission administrative qui vise à réunir différentes personnes concernées par les problématiques liées à l’eau et à créer un lieu de débats et discussions.

sage2

siges

Le but est de créer un cadre d’action commun, par le regroupement au sein de la CLE, des différents acteurs locaux de l’eau.

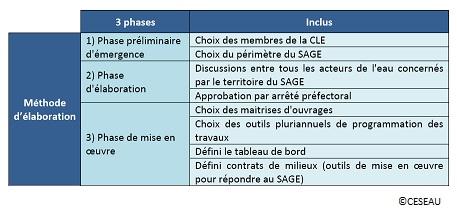

Comment est élaboré un SAGE ?

La phase d’élaboration du

SAGE

est un moment privilégié de discussion entre les acteurs de l’eau, dans le but de résoudre les conflits liés à l’utilisation des ressources en eau d’un sous-

bassin

. Elle permet de rassembler toutes les données et connaissances existantes sur le périmètre du

SAGE

et de les faire partager à l’ensemble des représentants des élus, des différents secteurs socio-économiques et des services administratifs réunis au sein de la CLE.

La construction du document se fait en trois temps.

sage3

siges

Depuis la loi LEMA de 2006, les SAGE font désormais l’objet d’enquête publique.

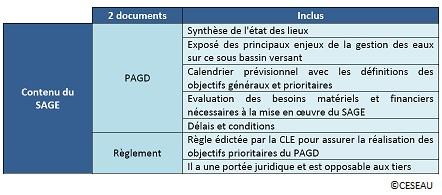

Que contient-il ?

Le

SAGE

contient plusieurs préconisations et plans d’actions qui ont pour objectif le retour au bon état des masses d’eau du territoire concerné.

Le

SAGE

est constitué de deux documents :

- le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques,

- le règlement.

sage4

siges

Chaque SAGE doit répondre aux exigences du SDAGE mis en vigueur sur son territoire et doit obligatoirement répondre à 5 grands enjeux majeurs, qui sont :

- prévention des inondations

- prévention des écosystèmes et des zones humides

- lutte contre les pollutions

- valorisation économique

- utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

Qui anime le SAGE ?

Les nombreuses actions prévues dans le SAGE peuvent être dirigées par une structure publique alors appelée « structure porteuse du SAGE », comme un syndicat mixte, un EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin ), etc. La structure porteuse est chargée de recruter un animateur de SAGE qui suivra les travaux faits par les différents maîtres d’œuvre et donnera régulièrement des comptes-rendus à la CLE.

Qu’est-ce qu’une aire d’alimentation de captage (AAC) ?

Une AAC désigne la zone en surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre ou ruisselle alimente le captage. L’extension de ces surfaces est généralement plus vaste que celle des périmètres de protection de captage.

Cette zone est délimitée dans le but principal de lutter contre les pollutions diffuses risquant d’impacter la qualité de l’eau prélevée par le captage.

Pour plus de précisions sur les AAC, consultez le guide méthodologique suivant, issu d’une étude du BRGM (avec le soutien de l'OFB) :

- Délimitation des aires d’alimentation des captages d’eau souterraine et de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses, constituant une version révisée du guide méthodologique de 2007 BRGM/RP-63311-FR ;

Cadre réglementaire

Le concept d’AAC apparait pour la première fois dans l’article L.211-3 du code de l’environnement, modifié par la loi sur l’eau de 2006 qui concerne l’eau et les milieux aquatiques (LEMA).

Il est également inscrit dans les articles R.114-1 à R.114-5 du code rural.

Contrairement aux PPC, ce nouvel outil réglementaire n’est ni systématique, ni obligatoire mais à l’initiative du préfet qui peut désormais identifier, au sein de l’AAC, une zone dans laquelle sera instauré un programme d’actions visant à protéger la ressource contre les pollutions diffuses.

Ce programme d’actions est mis en œuvre sur une base volontaire par les agriculteurs et peut être financé pour partie les premières années. Le préfet peut ensuite le rendre obligatoire si les résultats attendus en termes de souscription par les agriculteurs ne sont pas obtenus.

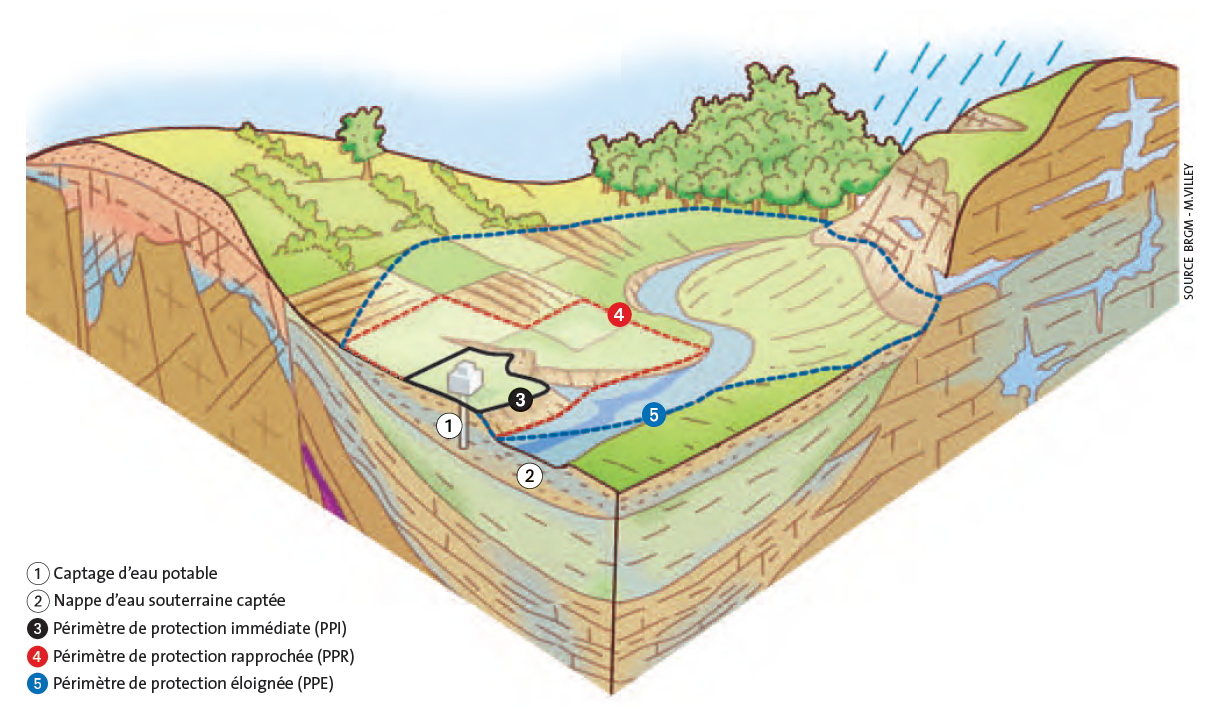

Qu’est-ce qu’un Périmètre de Protection de Captage (PPC) ?

Un Périmètre de Protection de Captage (PPC) constitue la limite de l’espace réservé réglementairement autour des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable, après avis d’un hydrogéologue agréé.

-

ppc1

siges

- Bloc diagramme présentant les différents périmètres de protection applicables autour d’un captage

- Source : BRGM - M.VILLEY

Les activités artisanales, agricoles et industrielles, les constructions y sont interdites ou réglementées afin de préserver la ressource en eau, en évitant des pollutions chroniques ou accidentelles.

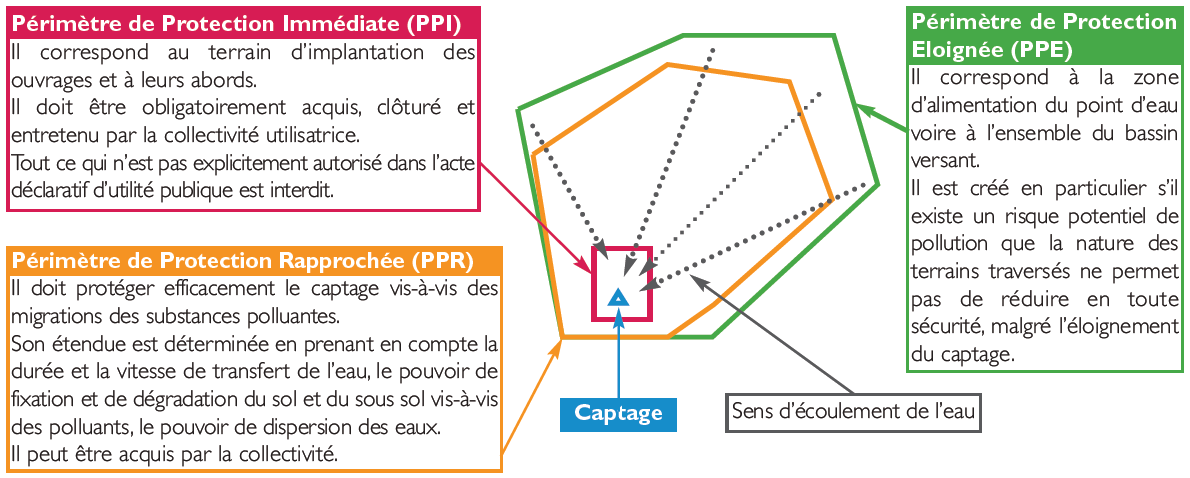

En outre, d’après l’article L.1321-2 du code de la santé publique,

« l’acte portant d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine détermine autour du point de prélèvement :

- un Périmètre de Protection Immédiat (PPI) (environnement proche) où les contraintes sont fortes (possibilités d’interdiction d’activités) et dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété ;

- un Périmètre de Protection Rapproché (PPR) à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installation de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant ;

- un Périmètre de Protection Eloigné (PPE) à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés afin de garantir la pérennité de la ressource. »

-

ppc2

siges

- Les différents périmètres de protection (PPI, PPR, PPE)

- Source : ARS Loire

Établir un PPC s’avère néanmoins relativement inefficace en ce qui concerne la lutte contre les pollutions diffuses. C’est pourquoi, il convient désormais d’engager la protection des Aires d’Alimentations de captage (AAC) dont l’extension est à la mesure de l’objet à protéger.

Mise en place des PPC

Plusieurs étapes composent la procédure de protection d’un captage :

- Délibération de la collectivité

- Étude géologique préalable

- Avis de l’hydrogéologue agréé

- Enquête publique et administrative

- Avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)

- Arrêté préfectoral de Déclaration d’utilité publique (DUP)

Les deux étapes essentielles sont toutefois l’avis de l’hydrogéologue agréé et, en fin de procédure, la Déclaration d’utilité publique (DUP).

Afin d’aider à la mise en œuvre des périmètres de protection à l’échelle nationale, un guide technique à l’attention des hydrogéologues agréés a été élaboré.

Les services déconcentrés chargés de la Santé (ARS) accompagnent l’instruction de ces périmètres et de leurs servitudes.

Cadre réglementaire

La notion de périmètre de protection a été définie pour la première fois dans la loi du 15 février 1902.

Pourtant, ce n’est que dans le cadre de la loi du 16 décembre 1964 que l’instauration des périmètres de protection des points de prélèvement d’eau pour l’alimentation est rendue obligatoire. Par la suite, la loi du 3 janvier 1992 rend également obligatoire l’instauration des PPC pour les captages antérieurs à 1964.

Pour conforter cela et en application de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l’article L.1321-2 du Code de la santé publique impose désormais aux collectivités responsables de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine de mettre en place des périmètres de protection autour des captages.

Il appartient à la collectivité, maître d’ouvrage, d’engager cette procédure qui doit conduire à un arrêté de déclaration d’utilité publique (DUP). La protection administrative du captage n’est réellement acquise que lorsque l’arrêté préfectoral de DUP est annexé au PLU et que les servitudes qu’il instaure ont fait l’objet d’une inscription au bureau des hypothèques.

Les Arrêtés Cadre Sécheresse (ACS)

Pour faire face à une insuffisance de la ressource en eau en période d’étiage, les préfets sont amenés à prendre des mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en application de l’article L.211-3 II-1 du code de l’environnement.

Les Arrêtés Cadre Sécheresse (ACS), établis pour chaque département, fixent les critères de déclenchement des mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau.

Pour s’informer sur les restrictions d’eau, le site Vigi’Eau a été développé par le Ministère en charge de l’environnement. Ce site présente les mesures de suspension ou de limitation prises par les préfets en application des ACS et à partir des données fournies par les services départementaux de l’État.

-

acs1

siges

- Accès à Vigi’Eau - S’informer sur les restrictions d’eau

NB : Lorsque un arrêté de restriction est général et collectif celui-ci doit être affiché en mairie de chaque commune concernée et fait l’objet d’une publication dans des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Qu'est ce qu'un Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP)

Ce document, réalisé conjointement par les services du Conseil Général et ceux de l’Etat, a pour objectif d’établir un bilan de l’alimentation en eau potable à l’échelle de chaque département. Ainsi, un diagnostic des bilans actuels et futurs est effectué afin de définir les actions prioritaires du département en matière de gestion future de l’eau potable.

Contrats de nappe

Les contrats de

nappes

, constituent à l’échelle de la

nappe

les outils opérationnels les mieux adaptés en termes de programmation. Ils fixent pour une

nappe

donnée des objectifs en termes de qualité et de quantité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau. Il prévoit de manière opérationnelle (programme d’action sur 5 ans, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, etc.) les modalités de réalisation des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs (budget pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions d’euros).

Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), Agence de l’Eau et les collectivités locales (Conseil Général, Conseil Régional, communes, syndicats intercommunaux …). Les contrats soumis à l’agrément du Comité de

Bassin

depuis 2004, doivent être compatibles avec le

SDAGE

.

Tout comme le

SAGE

, les contrats de

nappes

sont des outils d’intervention à l’échelle du sous

bassin

. Toutefois, le contrat de

nappe

n’a pas de portée juridique.

SAGE

et contrat de

nappe

sont donc deux outils complémentaires :

- le SAGE établissant un “projet commun pour l’eau” assorti de règles de bonne conduite ;

- le contrat de nappe définissant pour 5 ans un programme et le financement d’actions (projet commun lorsqu’il fait suite à un SAGE ).

Qu'est ce qu'une Zone de Répartition des Eaux (ZRE)

Le classement d’une commune en ZRE au titre d’une ou plusieurs nappes provoque un durcissement des procédures réglementaires de prélèvements, dans un souci de gérer la ressource en eau de manière durable et équilibrée. En effet, le classement en ZRE vise à mieux contrôler les prélèvements d’eau afin de restaurer l’équilibre entre la ressource et les prélèvements. Il a pour conséquence principale de renforcer le régime de déclaration et d’autorisation des prélèvements en eaux.

Les seuils d’autorisation et de déclaration pour les prélèvements, fixés par la nomenclature des opérations visées à l’article L.214-1 du code de l’environnement, sont abaissés par le biais de l’application de la rubrique 1.3.1.0. Ainsi, tout prélèvement est soumis à autorisation dès lors qu’il dépasse une capacité de 8 m3/h et à déclaration si sa capacité est inférieure à 8 m3/h.

Autre conséquence importante, pour l’ensemble des prélèvements non domestique soumis à autorisation (capacité supérieure à 8m3/h), une consignation mensuelle des volumes prélevés doit être effectuée, et transmise une fois par an aux services de l’Etat (Service de la Police de l’Eau de la DDT ).

La MISE assure la coordination. Dans chaque département concerné, la liste de communes incluses dans une zone de répartition des eaux est établie par arrêté préfectoral.

Qu'est ce qu'un Organismes uniques de gestion collective (OUGC)

La

Loi

sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 (LEMA) a prévu un dispositif de gestion collective des prélèvements à des fins d’irrigation, les organismes uniques. La

loi

précise que la répartition des volumes d’eau pour l’irrigation sur un territoire déterminé est confiée à cet organisme.

Un organisme unique de gestion collective (OUGC) est une structure qui a en charge la gestion et la répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole sur un territoire déterminé. Cet organisme sera le détenteur de l’autorisation globale de prélèvements pour le compte de l’ensemble des irrigants du périmètre de gestion.

La création d’un organisme pour la gestion collective des prélèvements pour l’irrigation n’est pas obligatoire mais la LEMA le recommande fortement et notamment dans les zones de répartition des eaux (ZRE) où le recours aux autorisations temporaires pour les prélèvements destinés à l’irrigation est interdit depuis le 1er janvier 2012.

NB : à la demande de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, un travail méthodologique a été réalisé par le BRGM afin d’apporter des éléments méthodologiques et techniques pour le volet « eau » de l’étude d’impact relative à la demande d’autorisation de prélèvement pour un OUGC. Les propositions sont présentées dans le rapport BRGM/RP-63202-FR.

Zones vulnérables vis-à-vis des nitrates

La délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole a été réalisée en application du décret n°93-1038 du 27 août 1993 qui transcrit en droit français la directive « nitrates » n°91/676/CEE.

La première délimitation achevée en juillet 1997 a été révisée une fois en mai 2000, une seconde fois en mars 2003 puis une troisième fois en 2007 (présente délimitation). La délimitation des zones est préparée dans chaque département, puis fait l’objet d’un arrêté du préfet coordonnateur de bassin .

Déclaration des forages à usage domestique

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine ( puits ou forage ) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de déclarer en mairie les ouvrages domestiques, existants ou futurs, et a conféré aux services de distribution d’eau potable la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement , les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie.

Plus d’informations sur la déclaration de ces ouvrages sur le site « Forages domestiques » du Ministère en charge de l’Environnement