Rhin-Meuse

Rhin-Meuse

Nappe d’Alsace et zones de bordure

Caractéristiques du réservoir

Le volume total de l’

aquifère

rhénan entre Bâle et Lauterbourg est estimé entre 65 et 80 milliards de m3 d’eau (Réseau LOGAR). La quantité d’eau stockée, pour sa seule partie alsacienne, est estimée à environ 35 milliards de m3 d’eau (APRONA).

La

nappe

d’Alsace présente en général des perméabilités et productivités élevées. Toutes ces caractéristiques qui en font un réservoir de première importance pour les activités humaines situées dans le Fossé rhénan et donc dans la Plaine d’Alsace, sont abordées dans les articles traitant des paramètres hydrodynamiques, de la productivité et de l’hydrodynamisme de la

nappe

.

Accessible à faible profondeur, elle permet de couvrir une grande partie des besoins en eau potable, alimente les industries fortes consommatrices d’eau de bonne qualité et contribue à l’existence de milieux naturels typiques. Les prélèvements d’eau dans la nappe du Rhin en Alsace peuvent ainsi atteindre 500 millions de m3 par an, avec globalement 10% pour l’alimentation en eau potable, 70% pour un usage industriel et 20% pour un usage agricole. La nappe d’Alsace permet de couvrir à elle seule près de 80% des besoins en eau potable et 50% en eau industriel, de part et d’autre du Rhin.

Peu protégée par des terrains perméables et située à faible profondeur, la nappe reste néanmoins vulnérable et sensible aux pollutions diffuses ou ponctuelles, d’origine industrielle, agricole ou domestique. Cette problématique est abordée dans la rubrique Qualité des eaux souterraines.

L’ aquifère principal de la nappe d’Alsace est constitué d’alluvions rhénanes d’origine alpine, pouvant s’étendre presque jusqu’au piémont vosgien. Sur les bordures, le long des collines sous-vosgiennes et dans les cônes de déjections des rivières des vallées vosgiennes, les alluvions d’origine vosgiennes sont plus grossières, plus argileuses et entrecoupées de niveau de loess et d’argiles.

Au Sud, entre Bâle et Mulhouse, les alluvions forment un chenal encaissé dans les marnes oligocène du Sundgau dit « Fossé de Sierentz », bien que son origine tectonique soit controversée. Les alluvions sont très grossières et les blocs supérieurs à 25 cm sont abondants. D’anciennes terrasses, aujourd’hui sur la bordure du Sundgau à quelques dizaines de mètres au-dessus de la plaine, témoignent du soulèvement de cette région au Quaternaire.

-

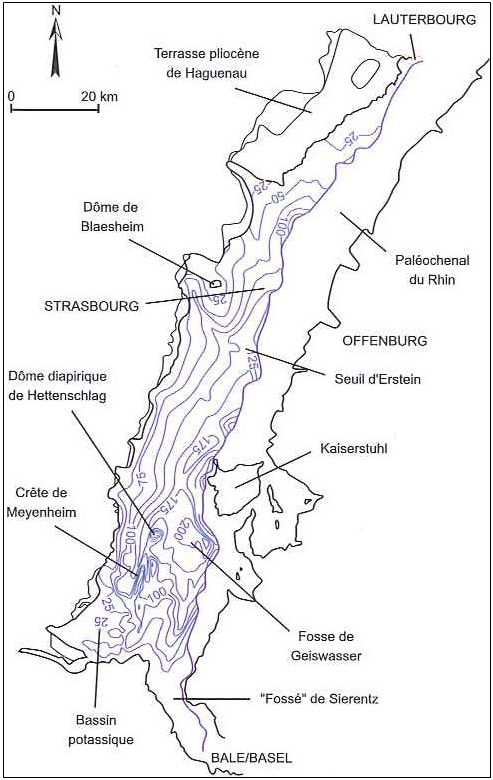

Épaisseur de la nappe d’Alsace en moyenne eaux (Aquifères et eaux souterraines en France, 2006)

© BRGM

- Épaisseur de la nappe d’Alsace en moyenne eaux (Aquifères et eaux souterraines en France, 2006)

Entre Mulhouse et le seuil d’Erstein, l’épaisseur des alluvions perméables avec des intercalations locales moins perméables reposant sur les marnes oligocènes est en moyenne de 120 m mais elle dépasse 200 m dans la « fosse de Geiswasser », et les dômes diapiriques tels que le « dôme de Hettenschlag », constitué de sel et de marnes oligocènes qui atteint presque la surface de la plaine, s’expliquent par des phénomènes de subsidence et de diapirisme d’âge quaternaire à actuel. La partie ouest de la plaine, au niveau du bassin potassique, est constituée par les alluvions vosgiennes de la Doller et de la Thur, moins puissantes (inférieures à 40 m), beaucoup plus argileuses et moins perméables.

Au Nord du seuil d’Erstein, les alluvions reposent sur les formations sablo-argileuses du Pliocène. Leur granulométrie est moins grossière, les blocs étant rares, et elles sont entrecoupées d’intercalations silto-argileuses. Sous Strasbourg, ces dernières sont suffisamment continues vers 30 m de profondeur pour constituer une barrière hydraulique limitant les circulations verticales entre les différents niveaux, conférant au réservoir un caractère multicouche. Le cône de déjection de la Bruche orienté vers le Sud-Est au Quaternaire ancien, passe depuis au Nord du dôme de marnes oligocènes de Blaesheim, transportant des sables rouges de démantèlement des Grès vosgiens jusqu’à Strasbourg.

Au Nord de Strasbourg, après le cône de déjection de la Zorn, l’ aquifère quaternaire forme un chenal entaillé dans la terrasse des formations pliocènes de Haguenau-Riedseltz et s’infléchit vers l’Est. Les terrains pliocènes, localement entaillés par des chenaux d’alluvions vosgiennes quaternaires et recouverts de loess, sont constitués d’alternances de sables fins et d’horizons argileux et tourbeux. Cet aquifère multicouche était considéré comme peu productif jusqu’à ce qu’un forage au Nord de la Lauter près de Wissembourg ne mette en évidence en 1979 un aquifère artésien à plus de 60 m de profondeur.

Bibliographie

- BABOT Y. (1979) - Caractéristiques générales des alluvions

de la plaine rhénane, Bull. BRGM (2). Section III, n°1, pp.5-9. - GIUGLARIS E., MANLAY A., D., SCHOMBURGK S., TISSOUX H., URBAN S. (2019) – Programme 2017-2018 de développement de la Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan ( BRAR ). Rapport final. BRGM/RP-68860-FR, 82 p.

- RISLER J.-J., ELSASS P., KAUFFMANN C., SCHAFER G. (2006) - Plaine d’Alsace. Aquifères & Eaux souterraine en France - Tome 1. Éditions BRGM .

- SIMLER L., DUPRAT A., VALENTIN J. (1979) - La nappe phréatique de la plaine du Rhin en Alsace. Thèse Et. Univ. Louis Pasteur, Strasbourg, et Doc. Cons. Europe, Groupe trav. Nappe phréatique rhénane.

- SIMLER L. (1981) - La nappe phréatique de la plaine d’Alsace. In TSM l’Eau, 76e année, n°2, pp.79-88.

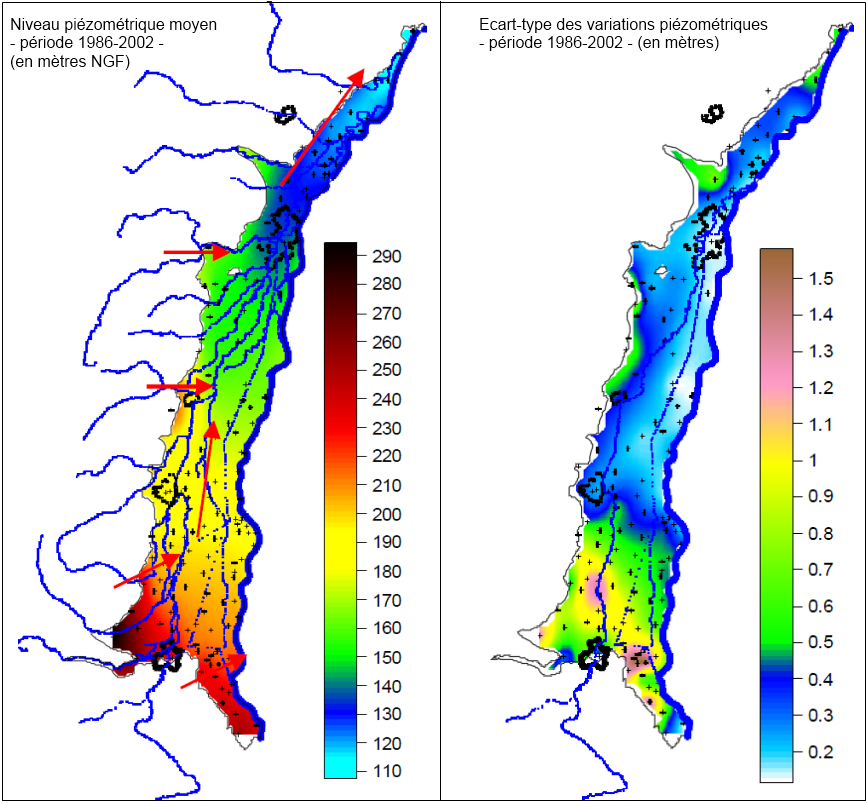

Carte du substratum de la nappe

Pour visualiser la carte du substratum de la nappe d’Alsace, vous pouvez cliquer sur le lien suivant « Carte du substratum de la nappe d’Alsace ».

La carte du toit du substratum de la nappe fut réalisée en 1995, en appui des travaux du projet LIFE de modélisation transfrontalière de l’ aquifère du Rhin supérieur.

Elle a ensuite fait l’objet de révision en 2002 puis en 2008. Lors de cette dernière révision, elle a été comparée aux cartes publiées par le Service géologique du Bade-Wurtemberg à Freiburg. Il apparaît une différence d’interprétation entre les deux côtés du Rhin dans la partie nord entre Seltz et Lauterbourg. Une séance de travail transfrontalière a été menée en 2009 pour résoudre cette question (Elsass, 2010).

Altitude du substratum de la nappe d'Alsace (2008)

BRGM

Aperçu cartographique

0 36 km | + Voir les légendes |

Bibliographie :

- ELSASS P. (2009) - Région Alsace. Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan ( BRAR ). Rapport technique sur les travaux réalisés en 2008. Rapport BRGM /ALSNT09N01.

- URBAN S., BOUCHER J. (2011) – Région Alsace. Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan – Programme 2008-2010. Rapport final BRGM/RP-59978-FR.

Carte des ressources en eau

Pour visualiser la carte des ressources en eau en Alsace, vous pouvez cliquer sur le lien suivant « Carte des ressources en eau en Alsace ».

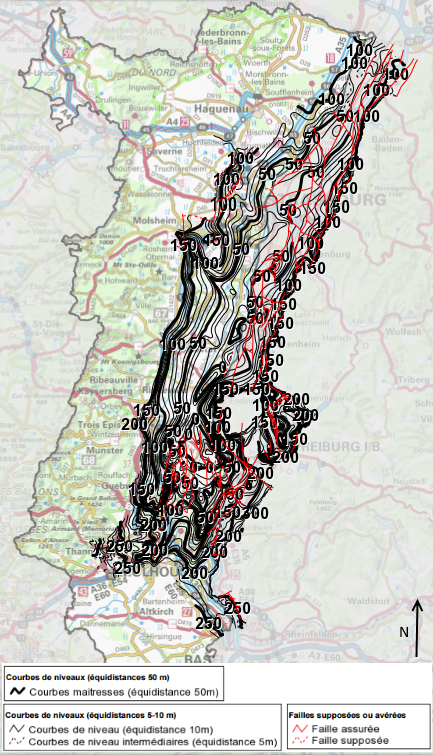

La carte des ressources en eau en Alsace a été réalisée pour l’information du public sur les possibilités d’utilisation de pompes à chaleur (PAC) sur nappe ou sur sonde thermique.

Elle a été réalisée sur la base des cartes « Utilisation énergétique des nappes phréatiques du département du Bas-Rhin AQUAPAC » (Cartes et notices éditées par le BRGM (1985)) qui évaluent les possibilités d’utilisation de pompes à chaleur (PAC) sur nappe ou sur sonde thermique.

Elle distingue les domaines où la nappe d’Alsace est suffisamment puissante pour permettre de forts débits, des domaines où la nappe est moins productive. La cause principale de cette productivité réduite est due dans certains domaines, à la couverture de loess trop importante. De ce fait, l’accès à la ressource est plus difficile. La carte présente également les domaines non aquifères où la ressource en eau est quasi nulle.

-

Carte des ressources en eau en Alsace ( BRGM /RP-59978-FR)

BRGM

Carte des ressources en eau en Alsace ( BRGM /RP-59978-FR)

Bibliographie :

- Elsass P. (2009) - Région Alsace. Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan ( BRAR ). Rapport technique sur les travaux réalisés en 2008. Rapport BRGM /ALSNT09N01.

- Urban S., Boucher J. (2011) – Région Alsace. Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan – Programme 2008-2010. Rapport final BRGM/RP-59978-FR.

Valeurs caractéristiques de la nappe d’Alsace

La nappe d’Alsace présente en général des perméabilités et productivités élevées.

Paramètres hydrodynamiques

Depuis 1994, la BRAR a permis le recensement des paramètres hydrodynamiques caractérisant la nappe d’Alsace.

Les perméabilités des alluvions coté alsacien diminuent de façon générale d’Est en Ouest avec des valeurs comprises entre 1.10-1 m/s en bordure du Rhin et 2.10-3 m/s à proximité des Vosges où les alluvions des cônes de déjection des cours d’eau renferment une proportion d’ argile plus importante que les alluvions rhénanes du centre plaine.

En rive droite du Rhin, les valeurs de perméabilité sur toute l’épaisseur de l’ aquifère sont comprises entre 1.10-5 m/s et 5.10-3 m/s, la moyenne étant de l’ordre de 2.10-3 m/s.

Les valeurs maximales de transmissivité de 3.10-1 à 7.10-1 m2/s se retrouvent au Sud-Ouest du Kaiserstuhl. En général, les transmissivités les plus élevées sont localisées en milieu de fossé, là où, à la fois, la perméabilité et l’épaisseur de la nappe sont les plus fortes.

Productivité

La BRAR a recensé les résultats de pompages d’essai dans l’ aquifère alsacien, mais les pompages d’essais à débit constant sont relativement rares en Alsace, en raison des perméabilités très importantes engendrant des rabattements faibles et donc difficilement mesurables en s’éloignant du puits .

En se rapportant aux débits maximaux stabilisés des pompages d’essai, la moyenne est de l’ordre de 200 m3/h pour un rabattement moyen de 3 mètres. Il existe moins d’évaluations du débit critique, mais ce dernier est plus représentatif des ouvrages de captage : la médiane de 120 m3/h et la moyenne de 230 m3/h sont des valeurs tout à fait courantes dans les alluvions rhénanes. Le maximum de 1220 m3/h est atteint par quelques gros puits de captage, parfois équipés en drains rayonnants. On peut en conclure que les débits prélevables sont compris entre 200 et 1000 m3/h par forage .

Bibliographie :

- Risler J.-J., Elsass P., Kauffmann C., Schafer G. (2006) - Plaine d’Alsace. Aquifères & Eaux souterraine en France - Tome 1. Éditions BRGM .

Hydrodynamisme de la nappe

Pour accéder aux chroniques piézométriques des points d’eau du Référentiel BSS EAU, vous pouvez visualiser les points d’eau dans l’espace cartographique et accéder à leur fiche BSS EAU, en cliquant sur le lien suivant « Carte des points d’eau BSS EAU avec mesure piézométrique ».

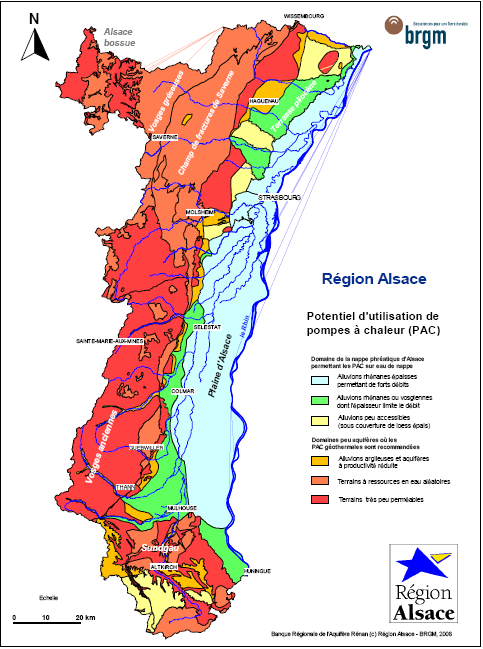

L’écoulement principal de la nappe est orienté parallèlement au Rhin, du Sud vers le Nord. La pente de la surface piézométrique est faible, de l’ordre de 0.1 %. L’eau s’écoule à une faible vitesse, de l’ordre de quelques mètres par jour en moyenne, soit près de 600 m par an. Cependant, du fait de l’hétérogénéité du réservoir, les vitesses de circulation peuvent atteindre localement plusieurs dizaines de mètres par jour avec une variation spatiale importante. En bordure de la nappe , côté alsacien, l’écoulement se fait globalement des Vosges vers l’Est pour converger vers le Rhin.

-

- Carte kriegée du niveau piézométrique moyen de la nappe (Flèches rouges = direction d’écoulement souterrain) & carte kriegée de l’écart-type des variations piézométriques (assimilable au battement) - Schomburgk et al., 2005

BRGM

- Carte kriegée du niveau piézométrique moyen de la nappe (Flèches rouges = direction d’écoulement souterrain) & carte kriegée de l’écart-type des variations piézométriques (assimilable au battement) - Schomburgk et al., 2005

Fonctionnement hydrologique

Le comportement hydrologique de la

nappe

rhénane n’est pas homogène des Vosges à la Forêt Noire, de Bâle à Lauterbourg. Selon les secteurs, les variations du niveau

piézométrique

ont pour origine principale, soit les précipitations, soit les échanges avec le Rhin, l’III, et les rivières vosgiennes.

Le régime hydrologique du Rhin dans sa partie amont entre Bâle et Lauterbourg est de type « pluvio-nivo-glaciaire » : hautes eaux estivales entre mai et juillet, étiage entre décembre et mars. Ce régime résulte des conditions climatiques régnant dans la partie alpine de son

bassin

versant.

Le régime hydrologique de l’III de type pluvial océanique, alimenté par un réseau d’origine vosgienne, est inversé par rapport à celui du Rhin : hautes eaux en hiver et au début du printemps (décembre à mars) et basses eaux en été. Ce régime résulte des conditions climatiques régnant dans la partie alpine de son bassin versant : stocks de neige accumulés l’hiver, de fonte glaciaire et fortes pluies estivales (Moser et Zilliox, 1998). Le régime du Rhin conditionne les oscillations de la nappe phréatique et les inondations en pleine période de végétation.

Un des paysages naturels les plus typiques de la vallée rhénane est constitué par les rieds. L’eau souterraine y joue un rôle primordial. L’alternance de marais, de roseaux, de prairies humides et de bosquets donne à ces milieux une grande diversité de formes et de couleurs. La nappe donne naissance aux sources phréatiques du ried qui alimentent les rivières phréatiques, ou « Brunnenwasser », lesquelles, grâce aux échanges avec la nappe , présentent des débits particulièrement réguliers et une eau à température constante. Le grand Ried ello-rhénan est caractérisé par le plus important réseau de rivières phréatiques d’Europe. L’élévation du niveau d’eau du Rhin canalisé, surtout au niveau des barrages, favorise des infiltrations directes d’eau du fleuve vers la nappe phréatique .

L’Ill, tout au long de son cheminement en plaine d’Alsace, n’a pas une influence homogène sur le comportement de la nappe phréatique . Dans sa partie méridionale, à l’amont de Colmar, elle est en position perchée par rapport à la nappe et perd en moyenne le quart de son débit (Elsass et Rau, 1995, Goeppel et Eichinger, 1997). Elle peut être localement à sec à l’étiage estival.

À l’aval de Colmar, des zones de drainage et d’alimentation se succèdent en fonction de la topographie du sol et des fluctuations piézométriques. Les cours d’eau vosgiens, dans leurs cônes de déjection, alimentent fortement la nappe à leurs débouchés en plaine. Il y a là un remarquable processus de recharge de l’ aquifère , beaucoup plus puissant que la seule alimentation due aux précipitations efficaces.

Des niveaux piézométriques sont relevés depuis le début du XXe siècle et de manière plus régulière depuis 1950. Le suivi détaillé de l’évolution des niveaux de la nappe est maintenant effectué à l’aide d’un réseau piézométrique régional (lien vers l’ article Surveillance quantitative de la nappe d’Alsace du SIGES Rhin-Meuse) géré actuellement par l’APRONA, réseau patrimonial de gestion constitué d’environ 168 points d’observation.

Bilan hydrologique

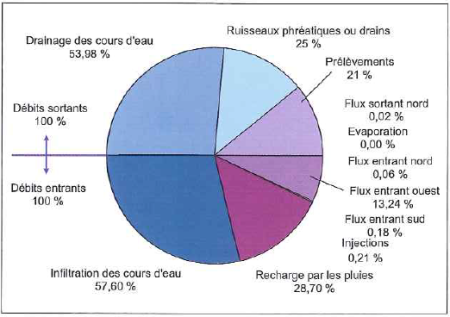

Plusieurs bilans hydrologiques d’ensemble ont été calculés à partir des résultats des simulations issues du Modèle hydrodynamique MoNit, modèle multicouches élaboré dans le cadre du projet transfrontalier de modélisation des nitrates (INTERREG III MoNit) par la LUBW (2002-2006), montrant ainsi l’influence prépondérante des cours d’eau dans le renouvellement des eaux de la nappe .

En situation de moyennes eaux, ce renouvellement a été évalué à 2,7 milliards de m3 par an, sur un volume total estimé entre 40 et 50 milliards de m3, de Bâle à Karlsruhe. Dans ce bilan, les rivières apportent 85 % des eaux infiltrées et reprennent 78 % des eaux drainées ; le cours d’eau principal est le Rhin, qui globalement draine la nappe et représente environ 10 % des apports et 3 % des sorties par les cours d’eau. Par ailleurs les prélèvements par pompage sont importants, atteignant environ 0,5 milliard de m3 par an tant pour les besoins en eau potable que pour les usages agricoles, agroalimentaires et industriels.

-

Bilan hydrologique de la plaine du Rhin en situation de moyennes eaux (modèle hydrodynamique transfrontalier issu du projet INTERREG III MoNit - LUBW) - Risler et al., 2006

BRGM

- Bilan hydrologique de la plaine du Rhin en situation de moyennes eaux (modèle hydrodynamique transfrontalier issu du projet INTERREG III MoNit - LUBW) - Risler et al., 2006

Source :

- Elsass P., Rau S. (1995) - Coupes hydrogéologiques Strasbourg-Offenburg. Notice. INTERREG, Région Alsace. Cartographie hydrogéologique du Rhin supérieur.

- Goeppel M., Eichinger L. (1997) -Isotopenhydrogeologische und hydrochemische Untersuchungen lm Bereich des Oberrheingrabens. Rapport HYDROISOTOP pour la LU Baden-Württemberg (LUBW), Schweitenkirchen.

- Risler J.-J., Elsass P., Kauffmann C., Schafer G. (2006) - Plaine d’Alsace. Aquifères & Eaux souterraine en France - Tome 1. Éditions BRGM .

- Schomburgk S., Pinault J.-L., Longuevergne L. (2005) - Méthodologie de définition des zones de remontée de nappe . Cartographie de l’aléa sur la plaine d’Alsace. Rapport BRGM/RP-53579-FR.

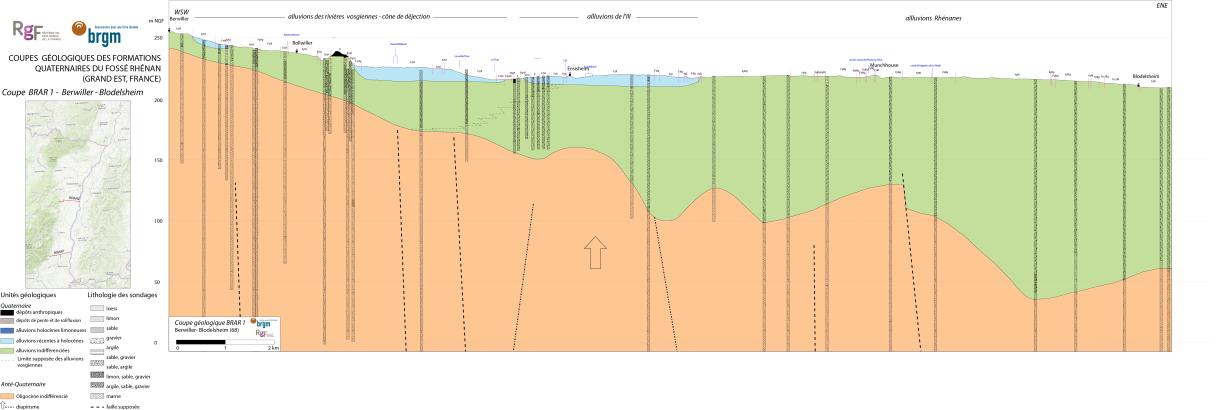

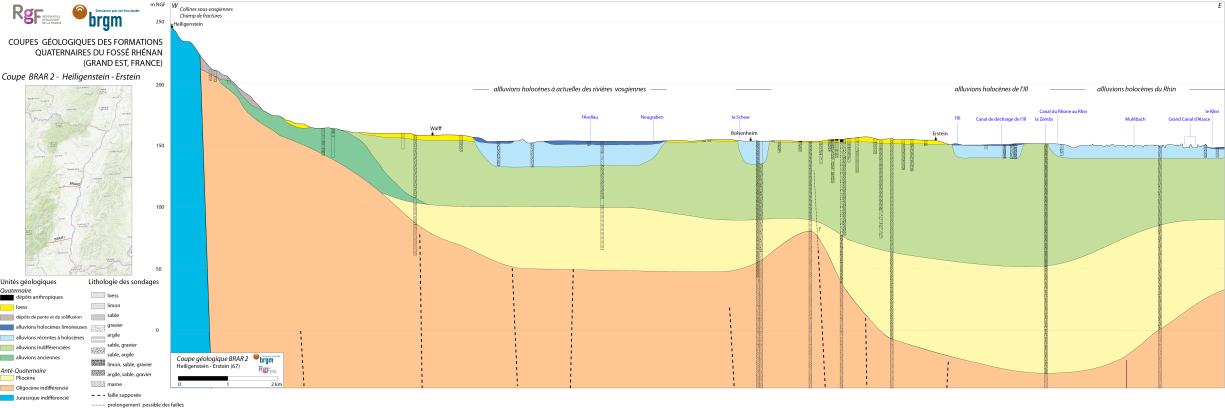

Coupes (hydro)géologiques transversales

Dans le cadre du programme BRAR 2017-2018, ces deux coupes géologiques ont été réalisées à travers les formations quaternaires du Fossé Rhénan. Au-delà des informations lithologique, elles ont également une vocation hydrogéologique, avec la représentation des principales formations alluviales aquifères.

Méthodologie

Le travail a été mené en respectant les contraintes suivantes :

- Dépouillement des données disponibles sur les forages ;

- Mises en cohérence des informations géologiques (études, données de forages, données géophysiques…) ;

- Adaptation au caractère hydrogéologique.

Un report en coupe a été effectué sur un logiciel SIG (Arcgis), grâce à un développement technique du BRGM :

- De la surface topographique le long du tracé de la coupe (altitude NGF) ;

- Des principales communes le long du tracé ;

- Des cours d’eau interceptant le tracé ;

- Des limites géologiques de la carte lithostratigraphique en formations-membres du démonstrateur RGF VFR interceptant le tracé ;

- Des interfaces des sondages BSS renseignés en termes de lithologie, labellisés RGF, présents dans une emprise d’un kilomètre de part et d’autre du tracé ;

- Des structures identifiées dans les sondages de la BSS .

Le tout est ensuite exporté en format image sous Adobe Illustrator pour être entièrement redessiné.

Les logs des sondages sont codés et représentés en lithostratigraphie et lithologie.

Résultats

La coupe BRAR -1 est localisée entre Berrwiller à l’ouest et Blodelsheim à l’est (68). Elle fait 24,7 km de long. Y sont représentées les formations oligocènes qui n’ont pas été distinguées et qui forment le substratum des formations quaternaires, lesquelles reposent directement dessus.

-

Coupe (hydro)géologique BRAR n°1

BRGM - RGF

- Coupe (hydro)géologique BRAR n°1

La coupe BRAR -2, localisée entre Heiligenstein et Erstein (67) fait 21.6 km de long. Y sont représentées les formations pliocènes et quaternaires (alluvions, dépôts de pente et de solifluxion, lœss et dépôts anthropiques) sur leur substratum oligocène, lequel n’a pas été différencié.

-

Coupe (hydro)géologique BRAR n°2 - Heiligenstein - Erstein (67)

BRGM - RGF

- Coupe (hydro)géologique BRAR n°2

Les coupes ont été réalisées en tenant compte de l’état des connaissances au moment de leur réalisation. Elles résultent de l’interprétation de données partielles et dont la connaissance peut être amenée à évoluer ou à être révisée.

Elles ont été réalisées en utilisant les données issues du démonstrateur RGF Vosges-Fossé-Rhénan (VFR). Elles sont ainsi labellisées RGF.

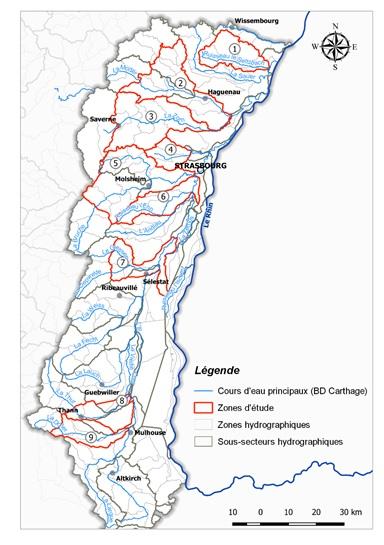

Potentiel des eaux souterraines pour l’irrigation

Cet article présente les résultats d’une étude réalisée par le BRGM , dans le cadre de ses missions d’appui aux politiques publiques, dédiée au « Potentiel des eaux souterraines pour l’irrigation sur différentes typologies de bassins versants en Alsace ».

Dans l’axe du fossé rhénan, s’écoule une nappe majeure : la nappe d’Alsace. Son abondance et sa relative facilité d’accès, à quelques mètres de profondeur seulement, ont entrainé son utilisation massive pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture et les processus industriels.

En bordure et en direction des vallées vosgiennes (piémont), les eaux souterraines, contenues dans les alluvions vosgiennes recouvertes par d’importants dépôts lœssiques (et autres) sont moins accessibles (généralement à plus de 20 mètres de profondeur). Dans ces secteurs, l’irrigation se fait préférentiellement à partir de prélèvements dans les cours d’eau. Or dans un contexte de changement climatique où les périodes de sécheresses sont de plus en plus fréquentes, une baisse des débits des cours d’eau est attendue, en particulier en période d’étiage.

En vue d’une possible substitution des prélèvements en eau de surface, des éléments techniques sur les ressources en eaux souterraines qui pourraient constituer une alternative ont été apportés : neuf bassins versants, représentant chacun une typologie différente, ont été sélectionnés.

-

Localisation des zones d’étude

BRGM

Localisation des zones d’étude

Pour ces neuf secteurs d’étude, l’étude a permis de :

- évaluer les ressources disponibles pour l’irrigation, nécessitant un forage supérieur à 20 mètres pour obtenir un débit suffisant ;

- apporter des éléments sur les possibilités de suppléer aux prélèvements réalisées dans les cours d’eaux présentant des tensions quantitatives.

L’analyse de l’utilisation des eaux souterraines en zones de « piémont » a montré des potentiels contrastés :

- Certaines zones où une forte pression est exercée sur la ressource principale ne présentent pas de potentiel en eaux souterraines suffisant pour substituer les prélèvements actuels ;

- Des zones avec un réel potentiel en eaux souterraines ont été identifiées ;

- Des zones où la ressource paraît surexploitée localement (Thur, Doller) où la gestion du soutien d’étiage permet un équilibre entre les prélèvements et la ressource en période de basses eaux.

Les travaux réalisés ont permis de :

- caractériser l’accessibilité et la disponibilité de ressources en eaux plus profondes ;

- apporter des éléments afin de prévenir les impacts environnementaux, en analysant la résistance à la sécheresse des ressources concernées ;

- identifier les secteurs en tension quantitative sur la ressource.

Les résultats sont visualisables sous la formes de cartographies, accessibles sur l’espace cartographique du SIGES .

Les données sur la résistance à la sécheresse, par exemple, sont visualisables en accès direct via la carte ci-dessus.

Les résultats détaillés de l’étude sont présentés dans le rapport BRGM/RP-67862-FR.

Cette étude fait partie du projet global « Perspectives et cohabitations entre les différents usages de l’eau : de l’équilibre entre les usages agricoles à une gestion partagée des bassins versants » porté par la Région Grand Est, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse ( AERM ) et le BRGM et co-piloté par la Région et la DREAL Grand Est. Ce projet comporte trois axes réalisés respectivement par la Chambre d’Agriculture, la Région Grand Est et le BRGM .

Bibliographie

- Giuglaris E., Manlay A. (2018) - Potentiel des eaux souterraines pour l’irrigation sur différentes typologies de bassins versants en Alsace. Volet 1 de l’axe 3 du projet « Perspectives et cohabitations des usages de l’eau : de l’équilibre entre les usages agricoles à une gestion partagée des bassins versants. Rapport final. BRGM/RP-67862-FR.

Documents à télécharger

Zones de bordure

Les zones de bordure du massif vosgien sont rendues hydrogéologiquement complexes par la présence de

nappes

perchées ou de débouchés des aquifères alluvionnaires liés aux rivières vosgiennes et font l’objet d’exploitations viticoles importantes.

L’impact des exploitations agricoles sur une faible tranche

aquifère

engendre des pollutions en nitrates et en produits phytosanitaires qui s’avèrent persistantes dans des zones également exploitées pour la production d’eau potable.

Au delà d’un simple suivi piézométrique quantitatif, il apparait donc nécessaire de posséder une densité de points de mesures suffisante afin de pouvoir mettre en œuvre des modèles hydrodynamiques locaux. Ceux-ci pourront alors permettre de modéliser au mieux les transferts de polluants dans ces zones de bordure.

Les synthèses des zones de bordure ont comme objectifs :

- de faire un état des connaissances actuelles sur le fonctionnement hydrogéologique de ces secteurs, en préalable à toute étude sur la compréhension des phénomènes de transferts de polluants touchant ses captages AEP ;

- de dresser un bilan et préconiser des travaux spécifiques et/ou de reconnaissance terrain complémentaire à mener pour tenter de combler les lacunes et/ou vérifier certaines hypothèses.

Zone de bordure

BRGM

Sommaire de l’article

- Entzheim - Basse Vallée de la Bruche

- Kintzheim

- Ribeauvillé

- Guebwiller - Merxheim

- Graben de Pfulgriesheim

- Mommenheim - Brumath - Cône de la Zorn

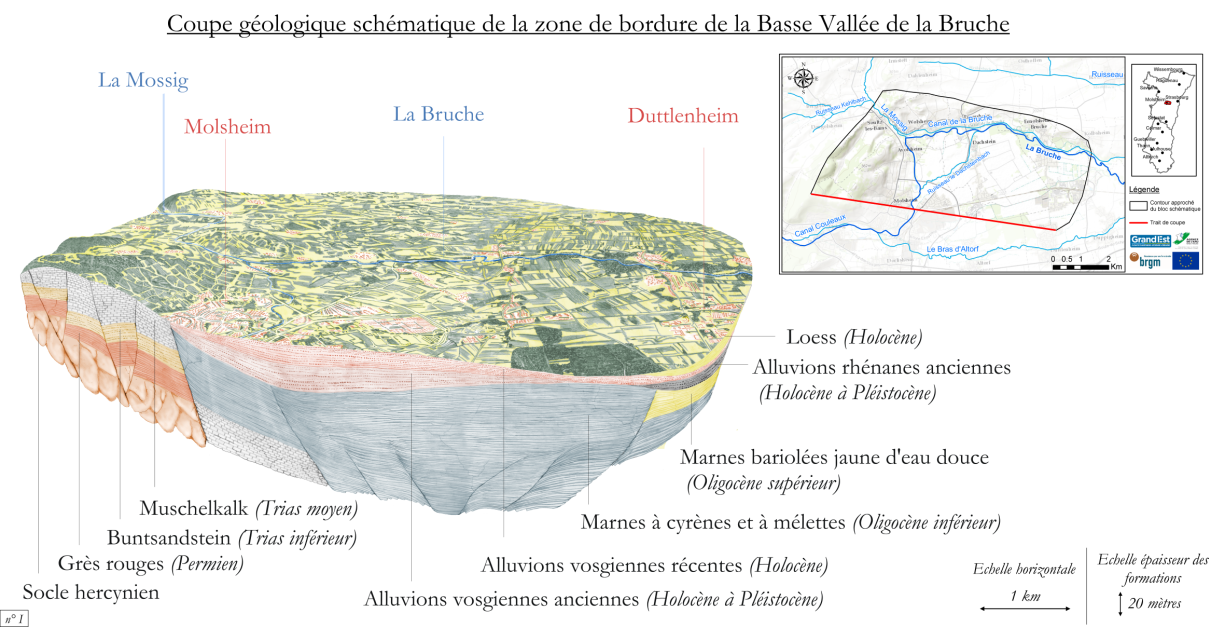

1. Zone de bordure : Entzheim - Basse Vallée de la Bruche

La synthèse hydrogéologique de cette zone de bordure, extraite du rapport

BRGM

/RP-64204-FR, est accessible en cliquant sur le lien.

Dans le cadre des travaux de la

BRAR

(réalisés dans le cadre des opérations de service public du

BRGM

sous maitrise d’ouvrage Région Grand Est – convention

BRGM

/Région 2015-2016), une coupe géologique schématique de la zone de bordure « Entzheim - Basse Vallée de la Bruche » vient d’être réalisée, en complément de la synthèse hydrogéologique.

Bloc géologique schématique légendé de la zone de Bordure Bruche

BRGM - Région Grand Est - AERM

- Bloc géologique schématique légendé de la zone de Bordure Bruche

L’objectif de cette coupe est de montrer de façon didactique l’organisation générale des formations géologiques dans les premiers cents mètres de profondeur, notamment au niveau des zones de contact potentielles entre les formations aquifères alluviales d’origine vosgienne et l’

aquifère

rhénan. Elle sert ainsi à illustrer le contexte géologique général de la zone. L’échelle verticale est volontairement exagérée pour permettre une meilleure observation des variations latérales d’épaisseur.

Ce travail s’est appuyé essentiellement sur les données ponctuelles en présence au droit du trait de coupe principal (traversant la ville de Molsheim, en rouge sur l’image de situation) et, plus globalement, sur les conclusions de la synthèse hydrogéologique détaillée dans le rapport BRGM/RP-64204-FR (Brugeron, 2014). Les données disponibles étant très inégalement réparties sur ce territoire, la part d’interprétation reste importante sur certaines partie de cette coupe. Il est donc préconisé de ne restreindre son utilisation qu’à des seules fins d’illustration.

-

Rapport d’étude des secteurs de Pfulgriesheim, Mommenheim-Brumath et de la basse vallée de la Bruche

Région Alsace, AERM, BRGM - 2014

- Rapport d’étude des secteurs de Pfulgriesheim, Mommenheim-Brumath et de la basse vallée de la Bruche

Pour toute réutilisation, merci d’ajouter la mention « Donnée produite dans le cadre de la Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan (Région Alsace, BRGM - 2016) ».

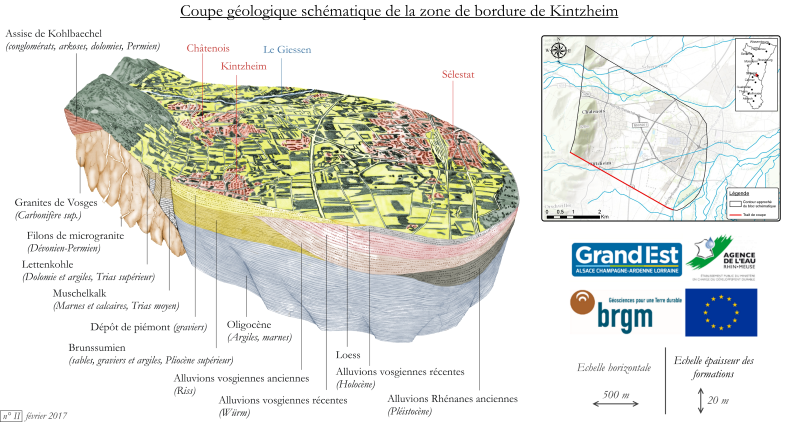

2. Zone de bordure : Kintzheim

La synthèse hydrogéologique de cette zone de bordure est désormais disponible dans le rapport

BRGM

/RP-66604-FR, accessible en cliquant sur le lien.

Dans le cadre des travaux de la

BRAR

(réalisés dans le cadre des opérations de service public du

BRGM

sous maitrise d’ouvrage Région Grand Est – convention

BRGM

/Région 2015-2016), une coupe géologique schématique de la zone de bordure de Kintzheim a été réalisée, en complément de cette synthèse hydrogéologique.

-

Bloc géologique schématique légendé de la zone de Bordure de Kintzheim

BRGM

- Bloc géologique schématique légendé de la zone de Bordure de Kintzheim

L’objectif de cette coupe est de montrer de façon didactique l’organisation générale des formations géologiques dans les premiers cents mètres de profondeur, notamment au niveau des zones de contact potentielles entre les formations aquifères alluviales d’origine vosgienne et l’

aquifère

rhénan. Elle sert ainsi à illustrer le contexte géologique général de la zone. L’échelle verticale est volontairement exagérée pour permettre une meilleure observation des variations latérales d’épaisseur.

Ce travail s’est appuyé essentiellement sur les données ponctuelles en présence au droit du trait de coupe principal (traversant la ville de Kintzheim, en rouge sur l’image de situation) et, plus globalement, sur les conclusions de la synthèse hydrogéologique détaillée dans le rapport

BRGM

/RP-66604-FR (Brugeron, 2017). Les données disponibles étant très inégalement réparties sur ce territoire, la part d’interprétation reste importante sur certaines partie de cette coupe. Il est donc préconisé de ne restreindre son utilisation qu’à des seules fins d’illustration.

Pour toute réutilisation, merci d’ajouter la mention « Donnée produite dans le cadre de la Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan (Région Alsace, BRGM - 2016) ».

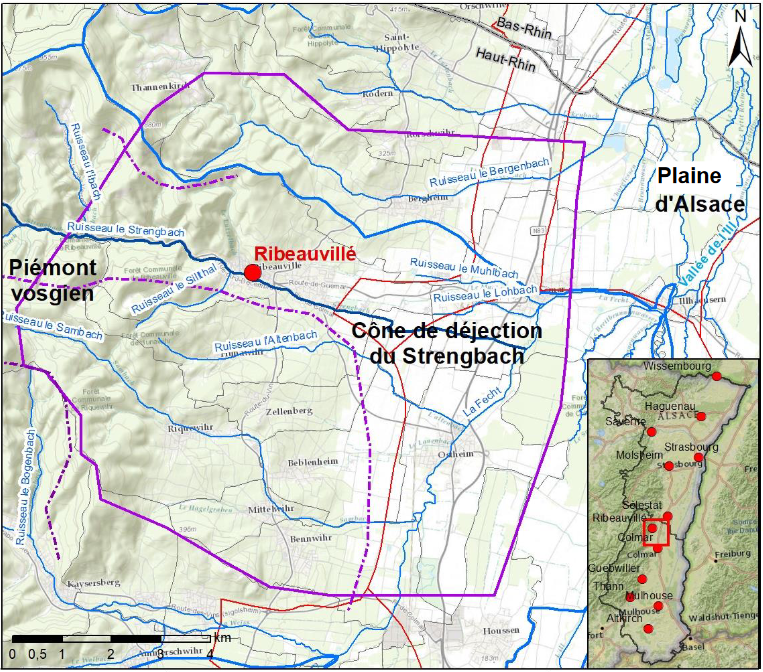

3. Zone de bordure : Ribeauvillé

-

Localisation de la zone de bordure de Ribeauvillé

BRAR - BRGM

- Localisation de la zone de bordure de Ribeauvillé

La synthèse hydrogéologique de la zone de bordure du secteur de Ribeauvillé a été réalisée dans le cadre du programme 2017-2018 de la

BRAR

.

Cette synthèse s’appuie essentiellement sur l’analyse et l’interprétation de données historiques, disponibles via :

- 1) des rapports et notes réalisés depuis les années 1960,

- 2) des ouvrages dédiés aux eaux souterraines comportant des informations sur la qualité et la quantité des eaux souterraines,

- 3) des cartes, réalisées notamment au cours des 10 dernières années.

Historiquement, la zone de bordure de Ribeauvillé a fait l’objet de plusieurs forages, notamment pour capter des eaux thermo-minérales. Les études détaillées de la réalisation de ces ouvrages nous ont permis de connaître le mode de circulations à l’intérieur du champ de fractures : la circulation des eaux est liée à la densité et à l’ouverture des fractures et fissures, ainsi qu’aux zones karstiques. Les karsts favorisent le développement d’un réseau de cavités emprunté par les eaux souterraines. Les eaux souterraines ne disposent pas vraiment d’autres voies de transit que ces fissures, ce type d’ aquifère n’a que peu de capacité de stockage ou de filtration. Certaines hypothèses mériteraient encore d’être vérifiées, par exemple par la réalisation de campagnes de traçages permettant de définir plus précisément le cheminement qu’empruntent les eaux dans ce milieu fracturé, du champ de fractures de Ribeauvillé, et ainsi d’avoir une meilleure connaissance des transferts des nitrates et pesticides.

Les corrélations entre les séries hydrométrique et piézométrique montrent une relation étroite entre les nappes d’accompagnement (cônes de déjection) et les rivières vosgiennes. Des investigations de caractérisation des relations nappes -rivières permettraient de mieux comprendre le fonctionnement et la pérennité des ressources en eaux souterraines et en eaux de surface, ce qui constitue un enjeu fort dans le contexte de changement climatique.

Concernant les directions des écoulements souterrains, des cartes piézométriques sont disponibles pour la partie Est de la zone d’étude, indiquant un écoulement vers le nord/nord-est dans la zone de plaine. On peut noter que dans la partie ouest, ils sont globalement orientés vers l’est, guidés par les ruisseaux de la zone de piedmont. La piézométrie de la zone de fractures, du cône de déjection à Ribeauvillé et dans la zone du piémont, reste toutefois mal connue et pourrait être accrue par la mise en place d’un dispositif de surveillance plus important, en privilégiant notamment l’implantation d’un réseau de piézomètres au sein même du champ de fractures de Ribeauvillé, et par une campagne piézométrique plus fine.

Le réseau de suivi de la qualité des eaux couvre bien la partie située à l’Est du champ de fractures, avec une vingtaine de points présentant notamment des fortes concentrations en nitrates et en produits phytosanitaires. Les trois sondages de reconnaissance implantés dans le champ de fractures de Ribeauvillé ont montré que pour des profondeurs inférieures à 15 m, les eaux souterraines sont peu influencées par les eaux superficielles, caractérisées par des teneurs en nitrates élevées. En revanche, la minéralisation naturelle globale augmente fortement en profondeur.

La quasi-totalité des points de mesures disposent d’un historique de mesures relativement court. Il serait donc intéressant de pérenniser le suivi, afin de disposer de chroniques de mesures de qualité plus longues incluant également les variations saisonnières (hautes et basses eaux), pour connaître l’évolution de la qualité des eaux de la nappe et s’il y a une tendance à l’amélioration ou au contraire à une dégradation.

D’après la carte de vulnérabilité des eaux souterraines, à l’est et au nord-est de Ribeauvillé, des terrains particulièrement vulnérables aux éventuelles pollutions de surface sont identifiés, correspondant à l’extension du champ de fractures au nord des alluvions du Strengbach.

Concernant la présence des formations superficielles qui peuvent théoriquement avoir un rôle protecteur vis-à-vis des pollutions, on peut noter que la couverture lœssique est peu étendue dans la zone de bordure de Ribeauvillé et la perméabilité des limons dépend de la fraction d’argiles et de sables. Très souvent, les limons se présentent sous forme de lentilles sans continuité verticale. Malgré la présence des limons en aval du champ de fractures, les concentrations en nitrates sont élevées et dépassent depuis les année 1990, la limite de potabilité (50 mg/l).

4. Zone de bordure : Guebwiller - Merxheim

Pour accéder au document, cliquez sur l’image ci-dessous :

-

Rapport d’étude du secteur de Merxheim

Région Alsace, AERM, BRGM

- Rapport d’étude du secteur de Merxheim

5. Zone de bordure : Graben de Pfulgriesheim

La synthèse hydrogéologique de cette zone de bordure, extraite du rapport BRGM /RP-64204-FR, est accessible en cliquant sur le lien.

6. Zone de bordure : Mommenheim - Brumath - Cône de la Zorn

La synthèse hydrogéologique de cette zone de bordure, extraite du rapport BRGM /RP-64204-FR, est accessible en cliquant sur le lien

Bibliographie :

- Aquifères et eaux souterraines en France, Collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, BRGM Éditions, 2006 , Tome 1, chapitre V Alsace, Vosges.

- Guignat S., Urban S., Schlicht J-F., Baierer C. (2011) - Proposition d’une surveillance pour la masse d’eau FRGC027 « Champ de fractures de Saverne ». Rapport final. BRGM/RP-60322-FR, 51 p., 12 ann.

- Brugeron A. (2014) - Région Alsace. Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan 2011-2014. Synthèse hydrogéologique des zones de bordure « Graben de Pfulgriesheim », « Mommenheim-Brumath-Cône de la Zorn » et « Entzheim-Basse vallée de la Bruche ». Rapport BRGM/RP-64204-FR.

- Brugeron A. (2017) - Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan. Synthèse hydrogéologique de la zone de bordure de Kintzheim. Rapport BRGM/RP-66604-FR.

- Elsass P. (2010) - Région Alsace. Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan 2008-2011. Etude du secteur de Merxheim. Rapport BRGM/RP-58236-FR.

- Urban S., Boucher J., Mardhel V., Xu D. (2010) - Référentiel Hydrogéologique Français - BDLISA . Bassin Rhin-Meuse. Année 4. Délimitation des entités hydrogéologiques de niveaux 1, 2 et 3 en Alsace. Rapport d’étape. BRGM /RP-58091-FR, 126 p.

- Urban S., Boucher J., Mardhel V., Schomburgk S., Xu D.(2013) - Référentiel Hydrogéologique Français BDLISA . Bassin Rhin-Meuse. Délimitation des entités hydrogéologiques de niveaux 1, 2 et 3 en région Alsace. Rapport final Mise à jour BDLISA Version 0. Rapport BRGM/RP-62217-FR, 70 p., 4 ann.

- Schomburgk, S. et Giuglaris E. (2019) - Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan : Synthèse hydrogéologique de la zone de bordure de Ribeauvillé. Rapport Final. BRGM/RP-69753-FR, 83 p.

Zones de bordure: documents à télécharger

-

Zone de bordure : Entzheim - Basse Vallée de la Bruche(PDF, 5 Mo)

-

Zone de bordure : Ribeauvillé(PDF, 7 Mo)

-

Zone de bordure : Graben de Pfulgriesheim(PDF, 4 Mo)

-

Zone de bordure : Mommenheim - Brumath - Cône de la Zorn(PDF, 7 Mo)

-

Bloc géologique schématique légendé de la zone de Bordure Bruche (Haute résolution)(JPG, 8 Mo)

Fonds documentaire Alsacien

Un fonds ancré dans le terroir Alsacien

A ce jour, près de 11000 documents sont signalés dans le fonds documentaire alsacien. Ils proviennent en partie de l’ancien SCGAL (Service de la Carte Géologique d’Alsace et de Lorraine), organisme prédécesseur du BRGM (avant 1976). Ils couvrent un large spectre historique depuis la fin du 19e siècle et leur sujet est à près de 80 % relatif au périmètre géographique de l’Alsace (Bas-Rhin, 57 %, Haut-Rhin 47 %).

Un fonds prioritairement technique

À environ 85 % le fonds alsacien est constitué de littérature grise inédite (rapports techniques propres au BRGM et rapports de bureaux d’études ou d’administrations territoriales) dont 60% est produit par le BRGM lui-même ou le SCGAL. Cette particularité fait sa valeur ! En effet, ce sont des documents techniques publiés en dehors du circuit commercial de l’édition, qu’il est très difficile de se procurer, mais qui sont un enjeu important pour les futurs travaux à entreprendre en Alsace. En offrant une traçabilité historique des travaux antérieurs, ils génèrent une économie appréciable en temps et par conséquent en argent : il n’est plus nécessaire d’entreprendre certains travaux préliminaires en connaissant les résultats d’études précédentes.

Un fonds essentiellement axé sur les sujets hydrogéologiques

Pour 75 % les études traitent de sujets hydrogéologiques. Les études qui relèvent de la géologie de l’ingénieur (génie civil, risques, aménagement, etc.) représentent un peu moins de 20 %. Plus de 20 % des études sont des rapports d’expertise commandités aux géologues et hydrogéologues agréés, qui concernent notamment l’alimentation en eau potable.

Un fonds continuellement mis à jour

Le fonds continue à être enrichi dans le cadre de la BRAR par les notes techniques d’intérêt local produites par le BRGM Grand Est - délégation de Strasbourg, par les rapports d’études d’intérêt régional de divers organismes, et par les rapports d’expertise des hydrogéologues agréés qui parviennent au BRGM en Alsace.

Contact

Pour toute demande, vous êtes invités à utiliser la boite Contact du SIGES ou à envoyer un mail au BRGM Grand Est - délégation de Strasbourg à l’adresse suivante : grand-est@brgm.fr.