Rhin-Meuse

Rhin-Meuse

Gestion

Des outils permettent la mise en œuvre d’une gestion contrôlée de l’eau à tous les niveaux d’intervention : niveau national, niveau de bassin, niveau régional, niveau local… Certains de ces outils sont proposés ci-dessous, renvoyant vers l’onglet « Réglementation-Législation » pour leurs définitions.

Mesures de limitation des usages de l’eau

D’un point de vue quantitatif, le risque de pénurie d’eau est relativement inexistant à l’échelle nationale, mais les besoins sont variables selon les saisons et les régions.

En période de sécheresse, le prélèvement dans les nappes doit faire l’objet d’une gestion raisonnable car il a des répercussions sur le débit des sources, des rivières…

En année déficitaire, dans certaines régions, la ressource se trouve donc temporairement limitée et ne peut couvrir tous les besoins. Des choix doivent être faits. Les besoins essentiels sont assurés mais certains prélèvements estivaux (arrosage des jardins, remplissage des piscines, lavage des voitures) font l’objet de restrictions réglementaires (arrêtés sécheresse).

Dans le bassin Rhin-Meuse, certaines nappes présentent, ou ont pu présenter par le passé, une tendance inter-annuelle à la baisse du niveau piézométrique ( nappe des grès du Trias inférieur,…). Cette baisse est le signe d’une alimentation insuffisante eu égard à l’exploitation de ces ressources. Des mesures de gestion des prélèvements sont nécessaires, et sont déclinées dans le cadre de zones réglementaires (Zones de Répartition des Eaux) et/ou de documents de planification (SAGE).

Arrêtés sécheresse

Pour faire face à une insuffisance de la ressource en eau en période d’étiage, les préfets sont amenés à prendre des mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en application de l’article L.211-3 II-1 du code de l’environnement.

Vous pouvez consulter le site VigiEau, du Ministère de l’Écologie, qui présente les mesures de suspension ou de limitation prises par les préfets à partir des données fournies à titre indicatif par les services départementaux de l’État :

-

VigiEau - s'informer sur les restrictions d'eau en période de sécheresse

VigiEau

NB : Lorsque un arrêté de restriction est général et collectif celui-ci doit être affiché en mairie de chaque commune concernée et fait l’objet d’une publication dans des journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Zones de répartition des eaux (ZRE)

Qu’est-ce qu’une Zone de Répartition des Eaux ?

Les Zones de Répartition des Eaux sont des zones (bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques ou systèmes aquifères) où sont constatées une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.

Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau. Les seuils d’autorisation et de déclaration du décret nomenclature y sont plus contraignants.

Dans chaque département concerné, la liste de communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral.

Zone de Répartition des Eaux dans le département des Vosges

Dans le département des Vosges, un arrêté préfectoral fixe les communes incluses dans une ZRE et les cotes du toit de la nappe des Grès du Trias inférieur correspondantes pour limiter les prélèvements d’eau :

- Arrêté préfectoral n°1529/2004 du 08/07/2004 : fixant, pour le département des Vosges, les communes incluses dans une Zone de Répartition des Eaux (ZRE), et les cotes correspondantes (abaissement des seuils d’autorisation ou de déclaration pour préserver la nappe des grès du Trias inférieur dans les cantons de Bulgnéville, Charmes, Darney, Dompaire, Lamarche, Mirecourt et Vittel où il existe une insuffisance pérenne de la ressource par rapport aux besoins). Si le forage n’atteint pas cette cote du toit de la nappe fixée pour chaque commune, il ne capte pas la nappe des GTi et le prélèvement ne relève pas de la réglementation ZRE.

Comment les ZRE sont-elles définies ?

Nivellement Général de la France

Une Zone de répartition des Eaux est avant tout basée sur le Nivellement Général de la France (NGF) ainsi que sur le niveau Zéro. Le NGF permet l’expression des altitudes dans un même et unique système de référence, c’est-à-dire par rapport au même et unique point fondamental (ou Zéro Origine). Le niveau Zéro, qui correspond au niveau moyen de la mer à Marseille, constitue ce point fondamental.

Cotes d’une nappe à enjeux

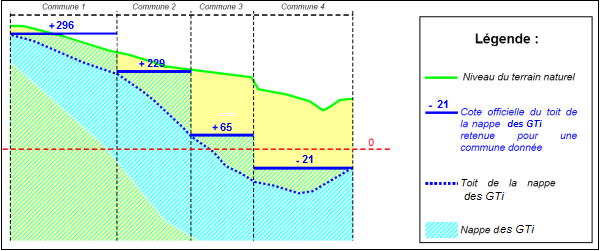

Après avoir connaissance du niveau du terrain naturel, il faut également avoir connaissance de la cote officielle du toit de la nappe retenue dans la commune donnée.

Généralement, la nappe s’étend sur un territoire regroupant plusieurs communes. Pour chacune d’entre elles, sera définie la ZRE de la nappe comme étant la cote NGF officielle la plus élevée du toit de cette nappe à l’intérieur des limites communales.

L’exemple ci-dessous concerne 4 communes situées au-dessus de la nappe des Grès du Trias inférieur.

-

Exemples de différentes cotes de la nappe des Grès du Trias inférieur (ZRE)

Coupe schématique d’un territoire dont les communes ont été classées en ZRE au titre de la nappe des Grès du Trias inférieur

BRGM

Exemples de différentes cotes de la nappe des Grès du Trias inférieur (ZRE)

Coupe schématique d’un territoire dont les communes ont été classées en ZRE au titre de la nappe des Grès du Trias inférieur

Prélèvements dans les communes incluses en ZRE

Une fois que les cotes officielles des toits des différentes nappes sont définies, il reste à définir la procédure réglementaire adéquate pour les prélèvements réalisés, en fonction de la localisation et de la profondeur de l’ouvrage.

Pour en savoir plus :

Un article de la rubrique législation précise le contexte réglementaire.

SDAGE en Rhin-Meuse

Consultation des documents des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ( SDAGE ) en Rhin-Meuse

Pour comprendre la mise en œuvre de la politique de l’eau au sein du

bassin

Rhin-Meuse,

accédez au site de l’agence de l’eau Rhin-Meuse. De nombreux documents sont disponibles en téléchargement sur ce site : orientations, programme de mesures, diagnostic de l’état des ressources en eau (état des lieux), calendrier…

Les documents du SDAGE du bassin Rhin-Meuse 2022-2027 sont consultables sur le site de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.

Pour en savoir plus :

Consulter l’article Outils de gestion de l’eau de la rubrique législation au niveau du bassin hydrographique .

Les SAGE en Rhin-Meuse

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ( SAGE ) : un outil de gestion locale de l'eau

Les onze schémas d’aménagement et de gestion des eaux ( SAGE ) suivis par le comité du bassin Rhin-Meuse sont présentés suivant leur état d’avancement sur la carte du site des outils de gestion intégrés de l’eau GEST’EAU.

Les onze SAGE situés dans le bassin Rhin-Meuse sont les suivants :

- Bassin ferrifère, approuvé par arrêté interpréfectoral depuis le 27 mars 2015,

- Bassin houiller, approuvé par arrêté préfectoral depuis le 27 octobre 2017,

- Doller, approuvé par arrêté préfectoral le 15 janvier 2020,

- Giessen Liepvrette, approuvé par arrêté interpréfectoral du 13 avril 2016,

- Ill Nappe Rhin, SAGE révisé approuvé par par arrêté préfectoral le 1er juin 2015,

- Largue, SAGE révisé approuvé par arrêté le 17 mai 2016,

- Lauch, approuvé par arrêté préfectoral le 15 janvier 2020,

- Moder,

- Nappe des Grès du Trias Inférieur, approuvé par arrêté préfectoral le 28 juillet 2023,

- Rupt de Mad, Esch, Trey,

- Thur (Abandon).

La localisation des SAGE figure dans l’espace cartographique du SIGES Rhin-Meuse. La carte des SAGE est téléchargée du site GEST’EAU.

Avertissement sur les périmètres des SAGE : seuls les arrêtés de périmètre font référence réglementairement. Les données présentées sur la carte n’ont pas de valeur réglementaire.

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ( SAGE )

Définition issue du Glossaire sur l’Eau de la toile EauFrance

Institué pour un sous- bassin , un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou un système aquifère , le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ( SAGE ) fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire au principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que de préservation des milieux aquatiques et de protection du patrimoine piscicole. Il doit être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ( SDAGE ), ou rendu compatible dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du SDAGE .

Source : d’après Ministère chargé de l’environnement

Un guide méthodologique pour l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE (réalisé en 2008 et actualisé en mai 2012) est disponible sur le site Gest’Eau.

Pour en savoir plus sur les SAGE , consulter la sous-rubrique législation au niveau des sous-bassin et aquifère.

Vidéo: C'est quoi le SAGE ?

Région Grand Est

Bibliographie

- Graveline N., Vaute L. (2013) - SAGE GTI - Volet tendances : Construction de scénarios de prospective de la demande en eau et simulation numérique sur la nappe des GTI. Rapport final. Rapport BRGM/RP-62737-FR. 63 p., 3 ann.

- Graveline.N., Gremont.M., Vaute.L., Nguyen-Thé.D. (2014) - SAGE GTI. Volet Scénarios : Analyse coût-efficacité de scénarios d’action pour le respect des volumes prélevables dans la nappe des GTI. Rapport final. Rapport BRGM/RP-62945-FR. 87 p., 5 ann

- Nguyen-Thé D. (2012) - État initial et diagnostic du SAGE de la nappe des GTI, Synthèse des données existantes. Rapport BRGM/RP-61377-FR. 30 p., 3 ann.

- Vaute L. (2013) - État initial et diagnostic du SAGE GTI : Simulation prévisionnelle et calcul des volumes maximums prélevables. Rapport final. Rapport BRGM/RP-62392-FR. 27 p.

- Vaute L., Durendeau B., Fourniguet G., Soulas C., Mathieu E. (2007) - Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin ferrifère lorrain. Séquence n° 1 : l’état des lieux. Rapport BRGM/RP-55434-FR. 236 p.

- Vaute L., Rinaudo J.D., Soulas C., Mathieu E., Durendeau B., Fourniguet G., Graveline N. (2007) - Schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Bassin ferrifère lorrain. Séquence n° 2 : diagnostic et tendances. Rapport BRGM/RP-55435-FR. 116 p.

La protection des eaux souterraines contre les pollutions au niveau des captages d’eau potable

En France métropolitaine, 60% des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable proviennent des eaux souterraines. Dans de nombreuses communes, seules les eaux souterraines assurent l’approvisionnement en eau potable comme en témoignent les 33 000 captages (en 2010) répartis sur le territoire national. Elles constituent donc une réserve stratégique pour la production d’eau potable, dont la qualité est étroitement liée à la santé humaine.

Afin de garantir à la population une alimentation en eau potable de qualité, il est nécessaire de préserver les eaux souterraines, mais également de restaurer celles qui ont subi une dégradation.

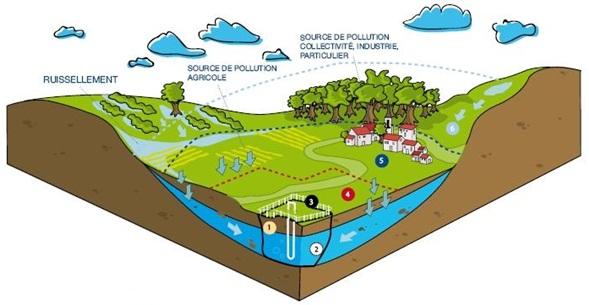

Périmètres de protection des captages

Le périmètre de protection, outil réglementaire rendu obligatoire par la

loi

de 1992, a pour but principal la lutte contre les pollutions ponctuelles, qu’elles soient chroniques ou accidentelles, en éloignant les sources potentielles de ces pollutions des points de captage.

Cette protection d’un captage se compose en fait de trois périmètres-gigognes, déterminés selon les risques de pollution et la vulnérabilité du captage. Les interdictions, prescriptions et recommandations sont proposées en conséquence.

On distingue ainsi :

• un périmètre de protection immédiate (PPI) autour du point de

prélèvement

, dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété,

• un périmètre de protection rapprochée (PPR) à l’intérieur duquel peuvent être interdites ou réglementées toutes activités ou installations portant atteinte directement ou non à la qualité des eaux,

• si la situation le nécessite, un périmètre de protection éloignée (PPE) , à l’intérieur duquel les activités et installations peuvent être réglementées.

-

Représentation schématique des dispositifs de protection des captages (Vernoux et Buchet, 2010)

© BRGM

Représentation schématique des dispositifs de protection des captages (Vernoux et Buchet, 2010)

Légende des dispositifs de protection des captages

© BRGM - Vernoux et Buchet

Légende des dispositifs de protection des captages

Ces périmètres de protection sont proposés par un expert indépendant et désigné par le préfet : l’hydrogéologue agréé. Le rapport géologique est une pièce-maîtresse de la mise en place d’une protection réglementaire.

Mise en place des périmètres de protection

Plusieurs étapes composent la procédure de protection d’un captage :

- Délibération de la collectivité

- Étude géologique préalable

- Avis de l’hydrogéologue agréé

- Enquête publique et administrative

- Avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst)

- Arrêté préfectoral de Déclaration d’utilité publique (DUP)

Les deux étapes essentielles sont toutefois l’avis de l’hydrogéologue agréé et, en fin de procédure, la Déclaration d’utilité publique (DUP).

Afin d’aider à la mise en œuvre des périmètres de protection à l’échelle nationale, un guide technique à l’attention des hydrogéologues agréés a été élaboré.

Les services déconcentrés de l’État chargés de la Santé (ARS) accompagnent l’instruction de ces périmètres et de leurs servitudes.

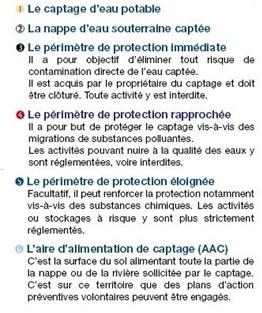

Aires d’Alimentation des Captages d’eau (AAC)

Actuellement, de nombreux captages montrent une augmentation des teneurs en substances polluantes, en particulier nitrates et pesticides. Cette constatation montre que la lutte contre les pollutions diffuses ne peut être circonscrite aux périmètres de protection. Elle doit s’envisager à l’échelle du bassin d’alimentation du captage. De plus, sur les grands bassins, les efforts sont à engager en priorité sur les secteurs les plus vulnérables.

C’est dans ce contexte que la notion de protection des Aires d’Alimentation des Captages d’eau (AAC), dont l’extension est à la mesure de l’objet à protéger, est née. L’aire d’alimentation d’un captage (AAC), anciennement appelée bassin d’alimentation de captage (BAC), correspond à l’ensemble de la zone géographique qui concoure à l’alimentation du captage par ruissellement et/ou infiltration d’eau.

-

La protection de l’aire d’alimentation de captage ( BRGM )

© BRGM

La protection de l’aire d’alimentation de captage ( BRGM )

Ce nouveau concept est inscrit dans la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006. Le Grenelle de l’environnement et le nouveau Plan National Santé-Environnement (PNSE) ont également mis en avant la nécessité de protéger les captages d’Alimentation en Eau Potable ( AEP ) vis-à-vis des pollutions diffuses.

Cette lutte contre les pollutions diffuses ne peut en revanche se limiter à une action spécifique. Elle nécessite un programme d’actions comportant conjointement :

- des mesures d’aménagement pérenne du territoire constituant l’aire d’alimentation du captage (maîtrise foncière, zones de boisement, réhabilitation de bandes enherbées ou de haies),

- des mesures de prévention des pollutions diffuses (comme les mesures agro-environnementales ou l’agriculture biologique pour le volet agricole),

- des actions de suivi, de contrôle et d’évaluation (mesures d’évaluation des impacts sur le terrain et d’incidence sur la qualité de l’eau au captage),

- des mesures visant à assurer la participation active de tous les acteurs impliqués, en particulier les agriculteurs (animation, communication). Elles s’avèrent indispensables pour garantir l’efficacité et la pérennité des actions.

Ces actions peuvent sembler difficiles à mettre en œuvre, nécessitant un temps long et des moyens conséquents. Néanmoins, malgré les difficultés probables, il apparait que si les mesures sont mises en œuvre selon les règles préconisées et de manière pérenne, les effets sur la qualité de l’eau au captage se feront nécessairement sentir.

Pour en savoir plus

- Site national dédié à la protection des captages vis-à-vis des pollutions diffuses créé à l’initiative des ministères en charge de l’écologie et de l’agriculture, l’OFB et les agences de l’eau.

- Portail national dédié aux Aires d’Alimentation de Captages (AAC) : ce portail est développé et géré par l’OIEau (Office International de l’Eau) dans le cadre du centre de ressources Captages piloté par l’OFB (Office français pour la biodiversité) et avec les partenaires suivants, Inra (Institut national de la recherche agronomique), ministère en charge de l’Environnement et ministère en charge de l’Agriculture.

- Plateforme Deaumin’eau Grand Est regroupant les données utiles pour aider à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des actions pour la qualité de la ressource en eau : données administratives, environnementales et agricoles, ainsi que les actions mises en place sur les AAC, projet porté par la Région Grand Est en partenariat avec INRAE et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.

Références bibliographiques

- Marchal J.P.(2007) - Eaux destinées à la consommation humaine. Guide pour la protection des captages publics. Départements du Gard et de l’Hérault. Rapport final. BRGM/RP-55699-FR, 156 p.

- Vernoux J.F., Wuilleumier A., Seguin J.J., Dörfliger N. (2007) – Méthodologie de délimitation des bassins d’alimentation des captages et de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses. Rapport intermédiaire : synthèse bibliographique et analyse des études réalisées sur le bassin Seine-Normandie. Rapport BRGM/RP-55332-FR, 128 p., 125 ill., 8 ann.

- Vernoux J.F, Wuilleumier A., Dörfliger N. (2007) - Délimitation des bassins d’alimentation des captages et de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses - Guide méthodologique. Rapport BRGM/RP-55874-FR, 75 p., 14 ill.

- Vernoux J.F, Wuilleumier A., Dörfliger N. (2008) - Délimitation des bassins d’alimentation des captages et de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses. Application du guide méthodologique sur des bassins test. Rapport BRGM/RP-55875-FR, 172 p., 113 ill., 7 ann.

- Vernoux. J.F., Wuilleumier. A., Perrin. J. (2014) - Délimitation des aires d’alimentation des captages d’eau souterraine et de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses. Version révisée du guide méthodologique. Rapport final. Rapport BRGM/RP-63311-FR, 145 p., 1 ann.

- Vernoux J.F, Buchet R. (2010) – Améliorer la protection des captages d’eau souterraine destinée à la consommation humaine. Guide méthodologique, 67 p.

Documents à télécharger

Coopération transfrontalière

Le réseau LOGAR

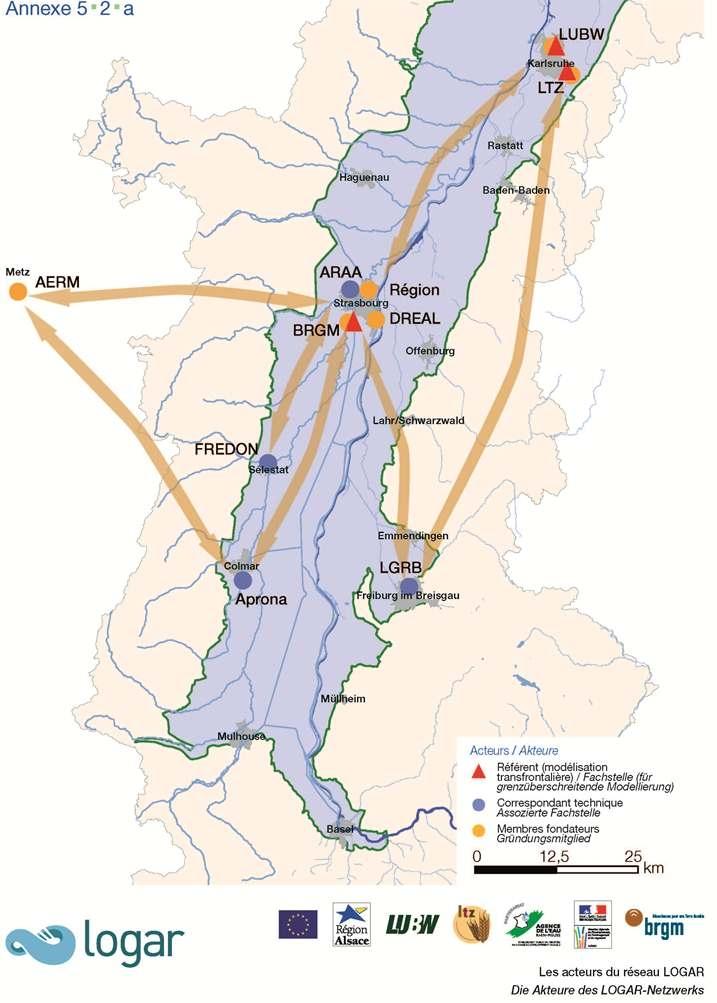

Liaison Opérationnelle pour la Gestion de l’ Aquifère Rhénan (LOGAR)

Le réseau d’experts de la Liaison Opérationnelle pour la Gestion de l’ Aquifère Rhénan (LOGAR) mis en place à l’issue du projet INTERREG est fondé sur une répartition des compétences et des tâches relatives à la maintenance et à la mise à jour des bases de données et des outils de modélisation. Il est constitué par des institutions et des organismes impliqués dans la protection des eaux souterraines du Fossé rhénan et assurant des missions d’acquisition de connaissances ou de travaux de modélisation dans le domaine.

L’idée maîtresse qui a sous-tendu la création de ce réseau d’experts est que chaque base de données et chaque outil de gestion nécessaires aux travaux de modélisations prospectives soient gérés par un organisme « référent » qui en garantisse le caractère fiable, pérenne et opérationnel.

Un tel réseau permettra d’effectuer des simulations pour connaitre l’évolution tendancielle de l’état de la ressource en eau, évaluer l’impact de différentes situations et différents scénarios (contexte socio-économique, réchauffement climatique, impacts de nouvelles mesures…) et répondre aux questions posées sur les échéances d’atteinte de bon état des eaux au titre de la DCE ( Directive Cadre sur l’Eau).

L’illustration ci-dessous présente les partenaire, leur localisation et leur compétence.

-

Les partenaires du réseau LOGAR (source : http://www.logar2050.eu)

http://www.logar2050.eu

Les partenaires du réseau LOGAR (source : http://www.logar2050.eu)

Pour de plus amples informations, dirigez-vous vers le site institutionnel du réseau LOGAR : https://www.logar2050.eu.

Actualités LOGAR - projet GRETA

Dans la dynamique d’échanges et de travaux du réseau LOGAR, et en complément de travaux orientés principalement sur l’évolution de la qualité des eaux souterraines (nitrates, produits phytosanitaires), des besoins sont apparus afin de progresser sur les connaissances en termes d’évolution quantitative de l’ aquifère rhénan, et à terme de résilience des écosystèmes associés.

Des premiers constats localisés et essentiellement liés à la sécheresse les dernières années ont effectivement été faits, notamment sur la partie française :

- Problématique d’asséchement des résurgences (Grand Ried), avec émergence de conflits d’usages ;

- Hypothèse probable d’une baisse de la recharge visible sur les zones en lien avec les piémonts vosgiens.

-

Rivière du Neugraben en assec (05/09/2019)

© BRGM

Rivière du Neugraben en assec (05/09/2019)

Les réflexions impulsées dans le cadre du réseau LOGAR ont mené au portage d’un nouveau projet Interreg nommé « GRETA » pour « GRoundwater EvoluTions and resilience of Associated biodiversity - Upper Rhine ».

Le projet GRETA vise à compléter et adapter les travaux transfrontaliers antérieurs (financement communautaires LIFE en 1993, projet INTERREG III – MoNit (2003-2006), INTERREG IV - LOGAR) . Il permettra notamment de lever les verrous scientifiques restant, pour répondre à ces nouveaux enjeux quantitatifs. Il associe les partenaires incontournables sur ces thématiques disposant des compétences scientifiques, des connaissances des milieux, et les acteurs institutionnels des territoires français et allemand, soit l’Alsace et le Bade-Württemberg. Il s’appui sur le développement et l’adaptation d’outils déjà existants (modèle hydrogéologique « LOGAR »), et le croisement avec d’autres approches méthodologiques.

Le projet a pour but d’appréhender l’évolution quantitative globale des ressources en eaux souterraines (à court terme et jusqu’en 2100) en prenant en compte l’ensemble des usages et l’impact potentiel répercuté sur la biodiversité des écosystèmes en lien direct avec la nappe (forêts alluviales, zones humides, gravières et résurgences) face au changement climatique.

Le projet GRETA a démarré à l’automne 2023.

Historique - Projet INTERREG IV (2009-2012)

Les travaux réalisés dans le cadre du projet INTERREG IV - LOGAR (Région Alsace 2009-2012) se sont inscrits dans la continuité des actions de coopération transfrontalière entre l’Alsace et le Bade-Wurtemberg menées depuis 1993 pour la protection de la nappe du Rhin supérieur, ressource en eau la plus importante d’Europe centrale.

Objectifs du projet LOGAR

L’objectif premier visé est la mise en commun des compétences techniques acquises à l’échelle transfrontalière, afin de permettre un développement concerté des outils transfrontaliers de gestion tout en réalisant des économies de moyens pour les futurs travaux de simulations prospectives, à l’échelle du Rhin supérieur, sur l’évolution de l’état de la nappe rhénane.

La mise en place d’un réseau de coordination transfrontalière, pérenne et techniquement cohérent, illustrée par un conventionnement spécifique liant les porteurs du projet, permet d’installer dans la durée la coopération étroite établie jusqu’à ce jour à l’échelle du Rhin supérieur pour la protection de cette nappe .

Historique et travaux menés

Les projets transfrontaliers mis en œuvre de 1993 à 2006, avec le concours de fonds communautaires INTERREG ou LIFE, ont en effet permis la collecte de nombreuses données sur les niveaux et débits de cours d’eau, les prélèvements, les échanges nappe -rivières, les types de cultures, non sauvegardées dans des banques de données pérennes, du fait de l’absence de structures assurant leur conservation et leur actualisation.

Le projet a donc vu la consolidation des échanges entre les partenaires en identifiant les gestionnaires des bases de données et les référents thématiques pour les outils de modélisation.

Parallèlement à cet objectif organisationnel, plusieurs travaux de modélisation scientifiques, améliorant et actualisant notamment les méthodes et résultats du projet INTERREG III MoNit (LUBW, 2003-2006), ont abouti à des représentations des pressions et des impacts s’exerçant sur la nappe rhénane pour la problématique des nitrates. Des applications tests à grande échelle ont également été mises en œuvre sur la problématique des produits phytosanitaires.

Les tâches du projet se sont déclinées comme suit :

- audit de l’existant (Base de données et outils) ;

- amélioration et mises à jour des base de données ;

- amélioration des outils existants et création d’outils complémentaires ;

- choix des scénarii à tester et travaux de simulation, notamment sur la problématique des nitrates ;

- poursuite de la coopération transfrontalière : mise en place du réseau LOGAR.

Visualisation du modèle LOGAR

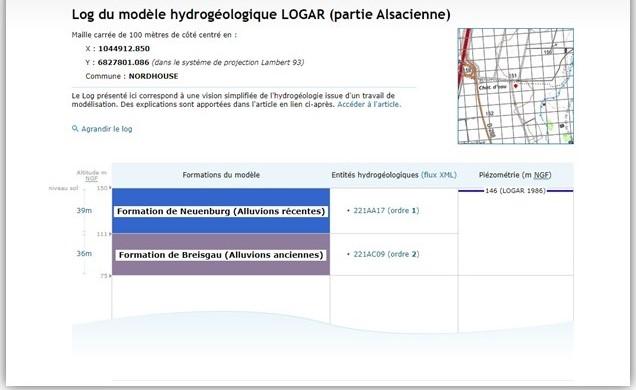

L’outil log géo-hydrogéologique est un outil de consultation dans l’espace cartographique du SIGES qui permet de visualiser en un point localisé sur la carte les profondeurs du toit et du mur des alluvions de la nappe d’Alsace - et donc leur épaisseur -, les entités hydrogéologiques BDLISA associées (Giuglaris & al, 2018), et les résultats de la modélisation des niveaux piézométriques du modèle LOGAR. Les niveaux d’eau en mètres NGF ajoutés sur l’outil log ont été calculés à partir des niveaux piézométriques calculés en régime permanent par le modèle LOGAR pour une période de moyennes eaux (date de référence : 16/10/1986) et pour l’ensemble des 10 couches du modèle. En effet, pour permettre la présentation d’un niveau unique sur l’outil log, qui soit représentatif du comportement général de la nappe d’Alsace et qui soit compatible avec la description géologique simplifiée BDLISA , un traitement des résultats du modèle LOGAR a été réalisé. Le niveau présenté sur l’outil log pour chaque maille carrée de 100 mètres de côté est ainsi le maximum du niveau piézométrique des 10 couches superposées du modèle.

Une aide à l’utilisation de cet outil « Log géo-hydrogéologique » est disponible dans l’aide à la navigation dans l’espace cartographique (situé en haut à droite de la carte de l’espace cartographique).

-

Exemple d'un Log du modèle hydrogéologique LOGAR (partie Alsacienne)

© SIGES Rhin-Meuse

Exemple d’un Log du modèle hydrogéologique LOGAR (partie Alsacienne)

Bibliographie

- Giuglaris E., Manlay A., D., Schomburgk S., Tissoux H., Urban S., avec la participation de Brugeron A., Guillemain L., Husson F., Krauffel T., Manlay A. (2019) – Programme 2017-2018 de développement de la Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan ( BRAR ). Rapport final. BRGM/RP-68860-FR, 82 p.

- LUBW (2006) - INTERREG III A. Modélisation de la pollution des eaux souterraines par les nitrates dans la vallée du Rhin supérieur (MoNit). Structure hydrogéologique et caractéristiques hydrauliques. 162 p.

- Région Alsace (2012) - INTERREG IV. Liaison Opérationnelle pour la Gestion de l’ Aquifère Rhénan (LOGAR). 252 p.

- Surdyk, Nicolas (2015) - LOGAR - Programme 2015. Modélisation des transferts de deux nouveaux produits phytosanitaires dans les sols de la vallée du Rhin Supérieur. Rapport final. BRGM/RP-65219-FR, 28 p.