Rhin-Meuse

Rhin-Meuse

Réservoirs miniers en Lorraine

Les anciens travaux miniers ont modifié les communications hydrauliques entre les niveaux aquifères dans les bassins miniers de fer et de charbon en Lorraine. L’arrêt des pompages d’exhaure consécutif à l’abandon des exploitations minières a provoqué l’ennoyage des galeries des mines et :

- l’ennoyage de la base des calcaires du Dogger dans le bassin ferrifère lorrain,

- la remontée de la nappe des grès du Trias inférieur dans le bassin houiller lorrain.

Réservoirs miniers du bassin ferrifère lorrain

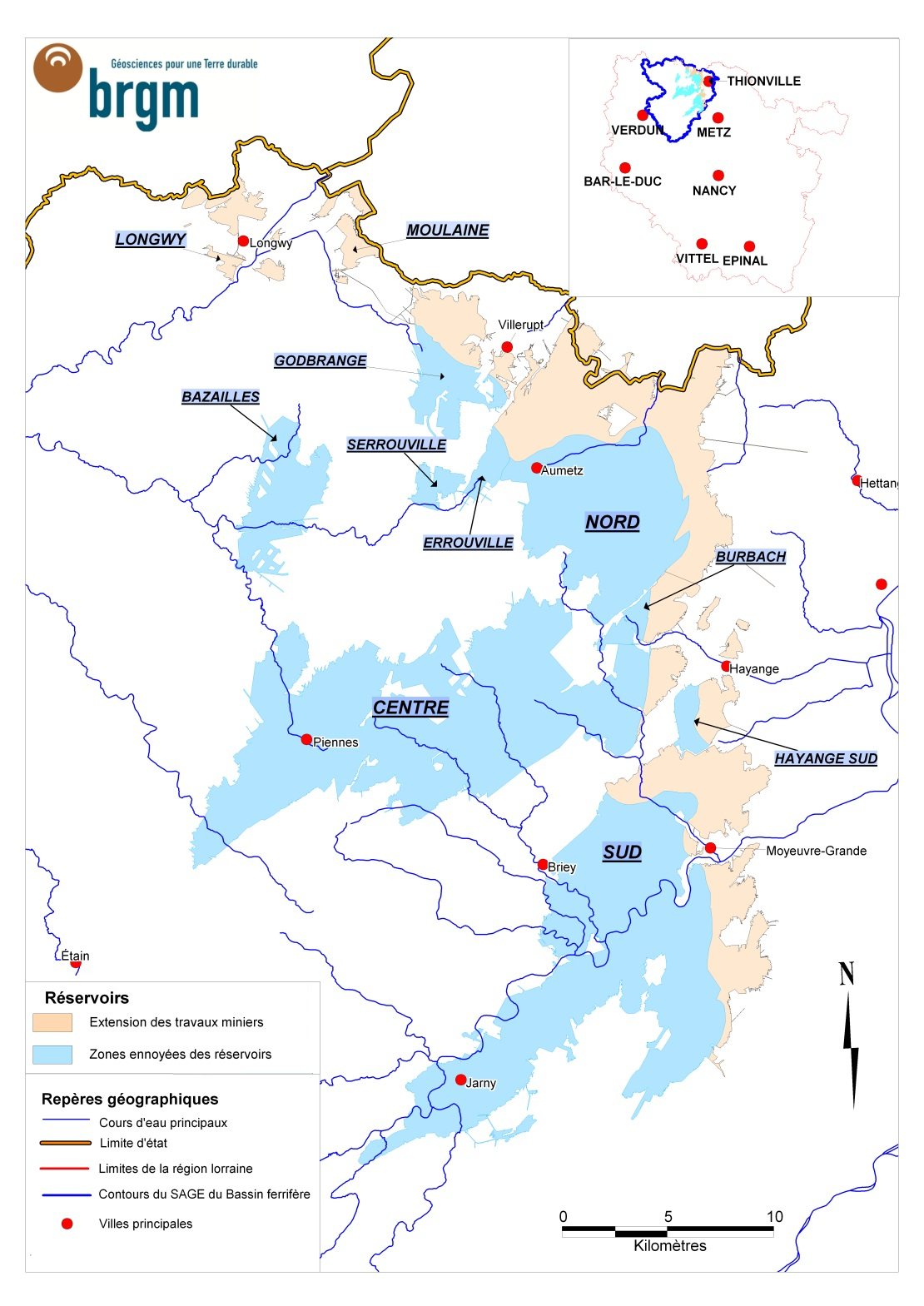

Depuis la deuxième moitié du 19e siècle, le nord de la Lorraine a connu une importante activité minière sur le bassin ferrifère. Ce bassin est situé dans le nord-ouest du département de la Moselle, le nord du département de Meurthe-et-Moselle (Pays-Haut) et une frange dans le département de la Meuse. Ce bassin minier se prolonge au nord, en territoires belge et luxembourgeois. L’exploitation de ce gisement est aujourd’hui arrêtée.

-

Localisation des réservoirs miniers du bassin ferrifère lorrain

© BRGM

- Localisation des réservoirs miniers du bassin ferrifère lorrain (source BRGM )

Contexte géologique et hydrogéologique

Du point de vue hydrogéologique, on distingue les formations aquifères suivantes :

- la formation ferrifère aquifère exploitée, reposant sur les marnes imperméables du Toarcien, surmontée des marnes micacées imperméables du Bajocien inférieur, c’est un aquifère artificiel constitué des vides créés par les galeries minières, dénommé par convention « réservoir minier » ;

- l’importante formation aquifère du Bajocien ( nappe du Dogger), principalement fissurée et localement karstique ;

- les nappes perchées du Bajocien supérieur (Oolite de Doncourt, etc.) séparées par des formations imperméables à semi-perméables (marnes de Gravelotte) ;

- des nappes alluviales de faible extension (alluvions de l’Orne, de la Fensch, etc.) ;

La nature des écoulements dans ces différentes formations est complexe. Ces formations aquifères sont susceptibles d’être en communication hydraulique.

C’est le cas notamment :

- de l’ aquifère du Dogger et des réservoirs miniers, mis en communication au niveau des zones foudroyées qui constituent des zones de recharge du réservoir (fracturation de la formation des marnes micacées suite aux effondrements miniers provoqués) ;

- des aquifères perchés du Bajocien inférieur et du Bathonien avec l’ aquifère principal du Dogger ;

- des aquifères du Dogger et des réservoirs miniers avec les aquifères alluviaux au niveau des vallées.

Les directions d’écoulements montrent :

- le drainage de la nappe du Dogger par celle des réservoirs miniers ;

- le drainage des réservoirs miniers par les cours d’eau au niveau des points de débordement des différents réservoirs ainsi qu’au niveau des points de rejets des exhaures conservés au titre du soutien d’étiage.

Parmi les conséquences de l’ ennoyage figurent du point de vue hydrogéologique :

- la modification des écoulements souterrains ;

- la modification du débit des cours d’eau ;

- la détérioration de la qualité de l’eau souterraine.

Certains cours d’eau ont en effet vu leur débit baisser du fait de l’arrêt du rejet des eaux d’ exhaure , et d’autres augmenter en raison des débordements des réservoirs miniers et de la réactivation de sources de drainage de l’ aquifère du Dogger, tout cela dans des proportions parfois considérables.

Des exutoires des réservoirs miniers non désirés sont apparus, sous forme de « fuites » situées en dessous des cotes de débordement envisagées, comme cela a pu être observé dans les vallées du Conroy, du Chevillon, et de l’Orne.

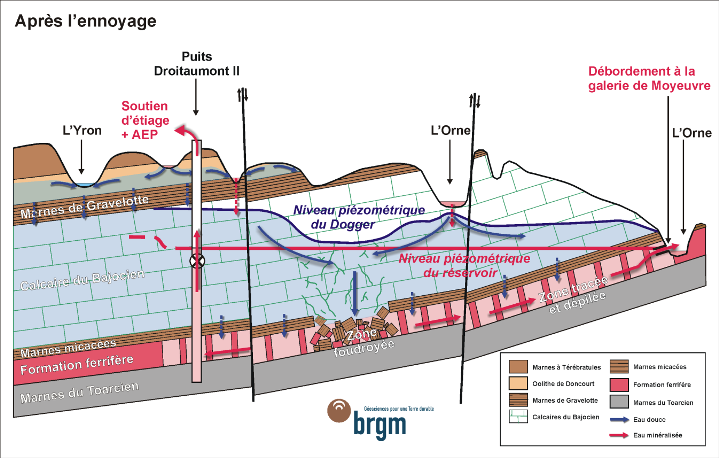

Fonctionnement hydrogéologique du bassin ferrifère Lorrain

On distingue dans un réservoir minier les zones ennoyées, dans lesquelles les anciennes galeries abandonnées sont remplies d’eau et débordent généralement vers des points de débordements aménagés ; et les zones non ennoyées, qui collectent et conduisent l’eau qui s’y infiltre vers les zones ennoyées.

Après l’arrêt des exhaures, l’eau d’ ennoyage a rempli les vides artificiels laissés par l’activité minière. La remontée du niveau d’ ennoyage des différents réservoirs a été limitée par la présence d’un ou plusieurs points de débordement, qui jouent le rôle de déversoirs des eaux d’ ennoyage vers les cours d’eau. Généralement, le niveau d’un réservoir ne peut pas dépasser de beaucoup la cote du seuil de son point de débordement le plus bas, même en période de hautes eaux. En effet, la plupart des points de débordement sont aménagés pour laisser passer des débits de crue très importants, ce qui limite la possibilité d’élévation du niveau du réservoir.

Lors de l’

ennoyage

, la remontée du niveau dans les réservoirs s’est accompagnée de la reconstitution de la

nappe

des calcaires du Dogger sus-jacente. Toutefois, cette reconstitution n’a été que partielle, puisque la remontée du niveau d’un réservoir est limitée par l’existence des points de débordement. D’autre part, la

nappe

des calcaires du Dogger continue à être en très forte relation avec les réservoirs miniers, par l’intermédiaire des zones foudroyées. Le réservoir minier ennoyé conserve donc son rôle de drainage général de la

nappe

du Dogger.

L’

ennoyage

des principaux réservoirs s’est étalé sur une période d’environ 20 ans. Le dernier réservoir ennoyé est le réservoir Nord (achevé depuis 2009 environ), qui a été mis en communication avec le sous-réservoir d’Errouville pendant l’

ennoyage

.

-

Schéma conceptuel du fonctionnement hydrogéologique du bassin ferrifère

© BRGM

- Schéma conceptuel du fonctionnement hydrogéologique du bassin ferrifère ( BRGM )

Qualité des eaux

Du point de vue de la qualité de l’eau, alors que l’eau des calcaires du Dogger, qui alimente par

drainance

descendante les réservoirs miniers, présente une faible minéralisation, les eaux circulant dans les anciennes mines de fer noyées sont très minéralisées. En particulier, les concentrations en sulfate, magnésium, sodium dépassent très souvent les concentrations maximales admissibles pour l’eau potable.

Cette situation est transitoire, jusqu’à ce que le stock d’eau minéralisée qui s’est constitué lors de l’

ennoyage

des réservoirs soit évacué par le jeu naturel des circulations souterraines (le stock d’éléments chimiques qui peuvent se dissoudre dans l’eau et sont responsables de sa minéralisation ne se renouvelle pas en milieu ennoyé). Cependant, cette situation transitoire peut durer quelques années, voire quelques dizaines d’années si le temps de résidence de l’eau dans le réservoir est long.

Réseaux de surveillance

Des programmes de surveillance des nappes d’eaux, tant sur le plan quantitatif, que sur le plan qualitatif ont été mis en place depuis les années 1990 dans le bassin ferrifère lorrain.

Bibliographie

- Ollagnier S. (2014) - Surveillance des eaux souterraines du bassin ferrifère lorrain pour la période 2011-2013. Rapport final. Rapport BRGM/RP-63469-FR, 77 p.

- Thonnon.J., Vaute.L. (2010) - Surveillance des eaux souterraines du bassin ferrifère lorrain en 2007. Rapport final. BRGM/RP-58029-FR, 106 p.

- Vaute.L., Lanini.S., Galet.N. (2013) - Construction et mise en œuvre d’un simulateur hydrologique et chimique du bassin ferrifère lorrain. Rapport final. BRGM/RP-62998-FR. 67 p.

Réservoir minier du bassin houiller lorrain

Dans le département de la Moselle, le charbon a été exploité de 1856 à 2004 dans le bassin houiller lorrain. La fin de l’exploitation du charbon a engendré l’arrêt des pompages d’ exhaure , ayant pour conséquence l’ ennoyage des travaux miniers et la création de réservoirs d’eau miniers avec des conséquences sur le fonctionnement hydrogéologique du bassin tant du point de vue quantitatif que qualitatif.

Par convention, le réservoir minier peut être défini comme un aquifère artificiel constitué de l’ensemble des vides laissés par l’homme dans le bassin houiller.

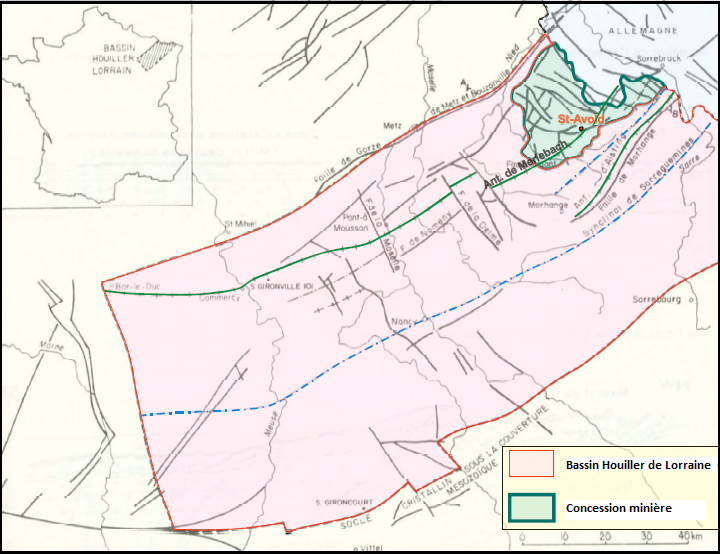

Localisation géographique

Le bassin houiller de Lorraine se situe dans le département de la Moselle (57), en bordure de la frontière franco-allemande. Il prolonge le bassin houiller allemand de la Sarre.

Il s’étend suivant un axe nord-est sud-ouest sur environ 140 km pour une largeur de 70 à 80 km. Sa superficie totale dépasse 10 000 km2.

L’ancienne concession minière des Charbonnages de France (CdF) représente la partie septentrionale du

bassin

lorrain. Elle est limitée au nord par la frontière, entre Heining-lès-Bouzonville et Spicheren. Au sud, elle ne dépasse pas Faulquemont.

-

Extension et limites du bassin houiller de Lorraine et de la concession minière (anciennement Charbonnages de France) (Robelin,2004, Rapport BRGM /RP-53943-FR)

© BRGM

- Extension et limites du bassin houiller de Lorraine et de la concession minière (anciennement Charbonnages de France) (Robelin,2004, Rapport BRGM /RP-53943-FR)

Géologie du réservoir minier

Le gisement houiller lorrain est localisé sous les grès du Permien et du Trias inférieur.

Dans l’emprise des anciens travaux miniers du bassin houiller de Lorraine, les couches exploitées se situent principalement dans les parties médiane et supérieure du Westphalien (Westphalien B, C et D), seules quelques unes concernent également le Stéphanien. Il est à signaler toutefois l’existence du Westphalien A, mise en évidence par le sondage pétrolier de Gironville 101 en 1964, sous les formations précédentes.

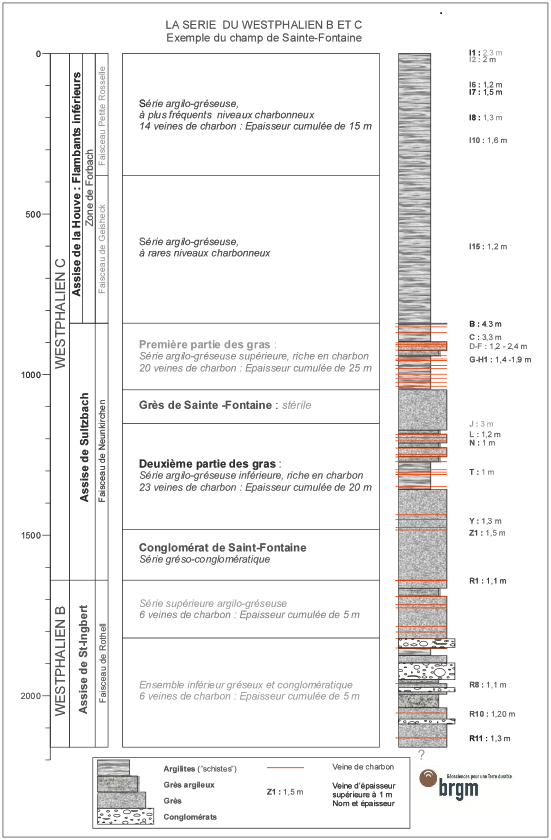

La série houillère carbonifère (Westphalien à Stéphanien) est caractérisée par une succession d’assises dans la terminologie employée par l’ancien exploitant minier Charbonnages de France (CdF). Chaque assise peut renfermer plusieurs zones, et chaque zone regrouper plusieurs faisceaux (Pruvost, 1934 ; Donsimoni, 1981 ; Robelin, 2008).

La succession des terrains reconnus au droit des concessions est brièvement décrite de la base au sommet. Les épaisseurs, indicatives, varient selon les lieux du gisement.

La série westphalienne

C’est l’ensemble productif principal du bassin . Sur environ 4 000 mètres de dépôts molassiques accumulés, une centaine de veines de charbon sont répertoriées. Leur épaisseur varie de quelques centimètres à 4 ou 5 mètres, elle atteint exceptionnellement 15 mètres. Les veines sont intercalées au sein d’une série complexe d’argilites, de grès et de conglomérats, de nature et d’épaisseur latéralement variables :

- les argilites, appelées « Schistes », représentent 55 à 65% des dépôts. Les veines de charbon intercalées sont généralement régulières et souvent épaisses ;

- les grès , à granulométrie variable, à matrice argileuse ou micacée, rarement silicifiée, interviennent pour 15 à 20% dans la série ;

- les conglomérats constituent 5 à 20% des dépôts selon les assises. Ils contiennent des galets de quartz laiteux arrondis, parfois mêlés à des fragments de roches variés (quartzites dévoniennes, micaschistes, phtanites à radiolaires viséennes, granites, pegmatites, …). La matrice est gréseuse, parfois quartzo-feldspathique.

Les assises de la série westphalienne sont l’Assise de St-Ingbert (Westphalien B) , l’Assise de Sulzbach (Westphalien C) et l’Assise de la Houve (Westphalien C et D).

-

Succession stratigraphique synthétique de la série du Westphalien B et C dans le secteur de Sainte-Fontaine (Robelin, 2008) (Rapport BRGM /RP-56257-FR)

© BRGM

- Succession stratigraphique synthétique de la série du Westphalien B et C dans le secteur de Sainte-Fontaine (Robelin, 2008) (Rapport BRGM /RP-56257-FR)

La série stéphanienne

La série stéphanienne repose en discordance angulaire sur la westphalienne, à la suite des mouvements tectoniques de la phase asturienne. Alors que les dépôts de faciès grossiers du Westphalien sont minoritaires (35 à 45 % d’épaisseur cumulée), ceux-ci sont au contraire majoritaires au sein de la série stéphanienne (60 % d’épaisseur cumulée) :

- les conglomérats sont polygéniques, avec des galets de quartz, quartzites, de micaschistes, de granites ;

- les grès sont plus ou moins quartzo-feldspathiques ;

- les faciès fins mêlent des argilites, des pélites et des psammites.

Les dépôts, en majorité bariolés (rougeâtres à verdâtres), contiennent une très légère phase calcaire (0,5 %), parfois concentrée au sein de lits ou nodules carbonatés. Le charbon est très peu représenté. Les 1 100 mètres de série stéphanienne reconnus en Lorraine ne contiennent que 4 veines significatives, dont 2 sont exploitables.

Les assises de la série stéphanienne sont l’Assise de Sarrelouis et l’Assise de Potzberg.

Outre les critères paléobotaniques et palynologiques, la stratigraphie du bassin houiller repose sur la présence de tonsteins, roches de texture particulière, depuis longtemps utilisés par les mineurs comme horizons repères. Roches d’origine cinéritique, leur grande extension horizontale leur confère une excellente valeur chronostratigraphique ; ils permettent donc des corrélations précises entre les champs d’exploitation du bassin et certains servent de limites conventionnelles entre les faisceaux houillers.

-

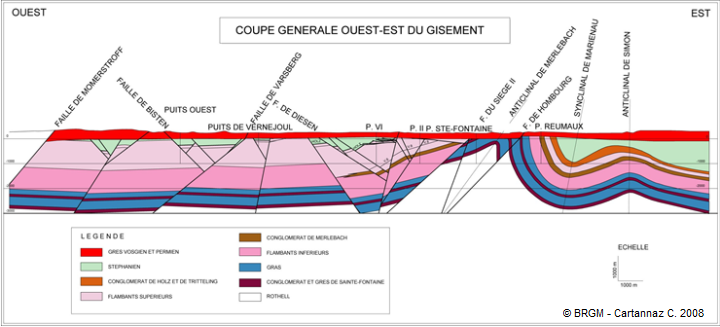

Coupe générale Est-Ouest du gisement houiller de Lorraine (Cartannaz C.,2008 - Rapport BRGM /RP-56257-FR)

© BRGM

- Coupe générale Est-Ouest du gisement houiller de Lorraine (Cartannaz C., 2008 - Rapport BRGM /RP-56257-FR)

Structure et méthodes d’exploitation du bassin houiller lorrain

Le gisement houiller lorrain localisé sous les grès du Permien et du Trias inférieur est principalement structuré suivant une direction Nord Est -Sud Ouest marquée par les axes anticlinaux et synclinaux.

A l’Ouest, l’ anticlinal de Boucheporn, orienté Nord Est -Sud Ouest, affecte les formations suivant un pli légèrement ouvert et tend à s’orienter suivant un axe est-ouest dans sa partie septentrionale. Les pendages des couches anté-autuniennes sont peu affectés par cet anticlinal et présentent des valeurs inférieures à 20°. Les mineurs de charbons appellent cette zone « le gisement des plateures » et exploitaient les veines de charbon à l’aide de la technique du havage tous en laissant foudroyer les terrains naturels derrière l’exploitation du charbon.

Les anticlinaux de Simon - Cocheren et de Merlebach occupent, à eux deux, la partie orientale du gisement exploité. L’ouverture de ces plis est plus réduite et ces structures plicatives montrent des flancs déjetés vers le Nord-Est, parfois même déversé vers le Nord-Est dans le cas de la partie sommitale de l’

anticlinal

de Merlebach. Les parties exploitées les plus redressées (supérieures à 45°) ont été nommées « gisement des dressants » par les mineurs ; les parties entre 25° et 45° sont quant-à elles nommées semi-dressants.

La technique d’exploitation dans les dressants et les semi-dressants diffère de celle des plateures. Les machines qui taillaient les veines de charbon sont différentes des haveuses et les techniques de comblement des vides exploités consistaient aux remblayages hydrauliques par du

sable

plutôt qu’au foudroyage.

Caractéristiques des réservoirs d’eau miniers

Durant l’exploitation du charbon, les terrains protégeant les travaux miniers de la

nappe

des

Grès

du Trias inférieur (GTi) sus-jacente ont été fracturés en certains endroits, provoquant l’infiltration d’eau dans les travaux miniers et un rabattement généralisé de la

nappe

. Afin de garder les travaux miniers souterrains secs, les eaux infiltrées étaient en permanence pompées et ramenées à la surface durant l’exploitation. Il s’agissait de l’

exhaure

. Ces eaux pompées pouvaient être réutilisées par la mine, valorisées en eau industrielle ou potable, rejetées dans les rivières.

La fin de l’exploitation du charbon a engendré l’arrêt des pompages d’

exhaure

, ayant pour conséquence l’

ennoyage

des travaux miniers et la création de réservoirs d’eau miniers. Au terme de l’

ennoyage

des travaux du fond, la

nappe

des

Grès

du Trias inférieur (GTi) se reconstitue et il en résulte alors une remontée progressive de son niveau.

L’étendue d’un réservoir minier dépend de l’extension et des interconnexions des travaux miniers souterrains. Quatre réservoirs miniers hydrauliquement indépendants sont à distinguer :

- les réservoirs indépendants de Folschviller et de Faulquemont dont les ennoyages sont terminés depuis de nombreuses années (1980, Folschviller et 1990, Faulquemont). A la suite de l’ ennoyage , la nappe sus-jacente s’est reconstituée et son niveau actuel n’a plus de lien avec la mine.

- les réservoirs des deux derniers secteurs d’exploitation de la zone Ouest (secteur de la Houve) et de la zone Centre-Est dont l’

ennoyage

a débuté en 2006.

Sur la zone ouest, en décembre 2008, le niveau du réservoir minier atteignait la cote + 127 m NGF permettant de considérer que l’ensemble des travaux miniers de La Houve était ennoyé.

Le réservoir minier du secteur Centre-Est est le plus étendu du

bassin

houiller lorrain. Une partie du champ d’exploitation sarrois (Luisenthal) a été hydrauliquement isolée au moyen d’un serrement (barrage) pour préserver les mines en Allemagne.

Les sous-ensembles en cours d’

ennoyage

communiquent à différents étages, ce qui implique un processus de remplissage plus complexe que celui des réservoirs miniers de Folschviller et de Faulquemont. Par ailleurs, un point de débordement naturel du réservoir minier dans la Rosselle existe en Allemagne, au niveau du

puits

Gustavschacht.

Dès que le réservoir minier du secteur Centre-Est sera totalement ennoyé, la nappe des GTi pourra commencer à se recharger naturellement au niveau des zones d’exploitation minière, et son niveau va remonter. Deux pompages stratégiques (station de pompage de Simon 5 mise en service en 2012 et station de pompage du puits Vouters en 2015) ont été mis en place pour maintenir des infiltrations dans le sens de la nappe vers le réservoir minier, et ainsi limiter l’amplitude de la remontée de la nappe , en vue de préserver les zones bâties affaissées, tout en maîtrisant le débit d’un débordement naturel se trouvant en Allemagne. Le pompage contribue aussi à la préservation de la qualité de la nappe phréatique située au-dessus du réservoir minier.

La remontée de la nappe des GTi qui succédera à l’ ennoyage des réservoirs miniers s’étalera sur une durée d’environ 20 à 30 ans.

Toute modification du régime d’exploitation de la nappe des GTi est susceptible de modifier cette durée. Un dispositif de surveillance a été mis en place pour suivre la progression du niveau de la nappe dans les zones bâties situées en fond de vallée.

Traitement des eaux du réservoir minier

Les eaux minières du bassin houiller lorrain contiennent du fer et du manganèse, à l’état soluble. Ces ions sont issus du lessivage de minéraux oxydés présents dans les terrains exploités, en particulier de la pyrite . Trois stations de traitement des eaux minières (La Houve à Creutzwald, Simon 5 à Forbach et Vouters à Freyming-Merlebach) permettent de rabaisser les concentrations en fer, manganèse et matières en suspension des eaux minières aux objectifs réglementaires.

L’amélioration de la qualité des eaux du réservoir minier Centre-Est est estimée à une vingtaine d’années avant un possible arrêt de l’épuration des eaux pompées. En revanche, l’activité de pompage sur ce site s’impose comme pérenne afin de stabiliser le niveau de la nappe phréatique .

Bibliographie

- Barchi P., Cartannaz C., Fourniguet G. (2008) – PROJET MINEWATER Géologie du bassin houiller lorrain et potentialité géothermique.Rapport BRGM/RP-56096-FR, 47 p.

- Cartannaz C. (2008) PROJET MINEWATER Géologie du réservoir minier du bassin houiller lorrain. ( puits Vouters 2 et Simon 5).Rapport BRGM/RP-56257-FR, 49 p.

- Donsimoni M. (1981) – Le Bassin houiller lorrain. Synthèse géologique. Mémoire BRGM 117, 99 p.

- Ricour.J. (1982) Étude de la qualité des eaux d’ exhaure du bassin houiller lorrain. Rapport BRGM/82-SGN-007-LOR. 14 p. 1 pht., 3 cartes.

- Robelin.C. (2004) - Filière charbon propre en France. Étude de faisabilité d’un pilote de séquestration du CO2 pour les centrales thermiques au charbon. Bassin houiller de Lorraine. Rapport final. BRGM/RP-53943-FR. 74 p.