Occitanie

Occitanie

Les aquifères d'Occitanie

Selon le référentiel hydrogéologique français ( BDLISA Version 3 publiée en octobre 2022) de niveau 2 (échelle régionale), la région Occitanie est couverte à l’ affleurement par 5 types différents de systèmes aquifères : alluvial, sédimentaire, intensément plissé, volcanique et karstique. Les formations peu aquifères, baptisées « domaines hydrogéologiques » se caractérisent également à l’ affleurement (ordre 1) par 3 contextes géologiques différents : sédimentaire, de socle et intensément plissé.

Pour en savoir plus sur les définitions des référentiels BDLISA et SANDRE : version v2 et version v3

Aquifères alluviaux

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des aquifères alluviaux ..

Article mis à jour en décembre 2022

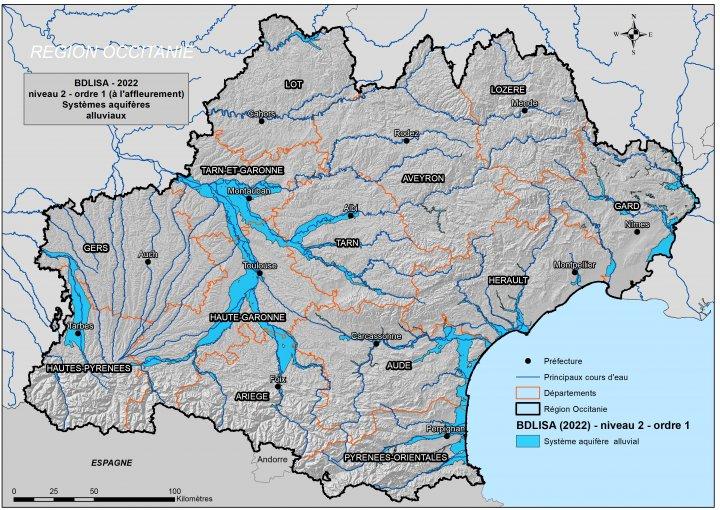

Les nappes alluviales d’Occitanie accompagnent des grands cours d’eau du bassin Adour-Garonne et des cours d’eau côtiers du bassin Rhône-Méditerranée.

Les principaux systèmes alluviaux sont plutôt localisés sur la partie Ouest de la région, dans le bassin Adour-Garonne où le système des terrasses étagées est largement prédominant. Les systèmes aquifères alluviaux les plus importants et les plus exploités sont ceux de la Garonne, de l’Adour, du Tarn, de l’Aveyron, du Lot et de la Dordogne.

Dans la partie Est de la région, les nappes alluviales sont localisées près des côtes, comme par exemple la masse d’eau des alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières, à cheval sur les départements du Gard et de l’Hérault. Cette masse d’eau est gérée par le Syndicat Mixte des nappes Vistrenque et Costières.

Si tous les cours d’eau ont suivi le même principe général de dépôts , chacun possède ses propres caractéristiques. Ainsi, la plaine alluviale de l’Ariège possède quatre niveaux de terrasses, essentiellement développées en rive droite, alors que les alluvions de la Garonne possèdent 5 niveaux de terrasses, essentiellement développés en rive gauche.

Carte des aquifères alluviaux BDLISA V3 niveau 2 ordre 1

SIGES

Les nappes alluviales d’Occitanie sont des nappes à surface libre, peu profondes, localisées dans un milieu poreux. En période estivale, en l’absence de pluies et de réalimentation artificielle, le débit des cours d’eau peut provenir du drainage de ces nappes . Les nappes alluviales assurent donc le rôle de soutien d’étiage indispensable à la préservation de l’état écologique des masses d’eau de surface ainsi qu’au maintien de certains usages.

Les populations de la région sont aussi plutôt installées dans les plaines alluviales. Sur la bordure méditerranéenne, les cours d’eaux côtiers (Hérault, Aude, Têt, Tech, Orb,…..) sont largement sollicités pour des usages d’eau potable et d’irrigation. Sous climat méditerranéen, ils sont particulièrement tributaires des conditions climatiques et marqués par de forts contrastes saisonniers entre assecs et inondations. Le rôle de réalimentation des cours d’eau permet aux nappes alluviales de répondre également aux besoins en eau engendrés par la présence d’une population dense.

Leur alimentation est la plus souvent assurée par l’infiltration directe des eaux de pluie, ce qui rend leur potentiel de recharge particulièrement sensibles aux variations climatiques annuelles.

Côté Adour-Garonne, les grandes vallées alluviales de la Garonne, de l’Ariège, du Tarn, de l’Aveyron, de l’Adour et de leurs affluents constituent des lieux privilégiés pour l’agriculture grâce à la facilité technique d’exploitation de la ressource en eau. Il en découle un assolement en culture irrigué important et par conséquent un besoin en eau pour l’irrigation important, qui peut induire des conflits d’usages à gérer dans certains secteurs. Sur ces secteurs, la gestion de la répartition des volumes prélevables pour l’irrigation est confiée à des organismes uniques de gestion collective. Afin de garantir l’équilibre entre la ressource et les différents besoins, les services de de la Police de l’Eau des départements du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et de l’Ariège ont demandé au BRGM de concevoir des outils de gestion des prélèvements dans ces nappes , qui s’adapte à la recharge de l’année en cours.

Pour cela, le BRGM a développé dans chacun de ces départements des modélisations hydrodynamiques des systèmes aquifères alluviaux. La modélisation implique de schématiser, à l’aide d’une grille appelée maillage, la géométrie du système. Grâce à des données d’entrée comme les précipitations et les prélèvements, et en faisant varier des paramètres de calage comme la perméabilité ou le coefficient d’ emmagasinement des alluvions, le modèle calcule dans chaque maille une hauteur d’eau la plus proche possible de celle observée grâce à des mesures de terrain.

Cet outil permet ensuite de calculer les volumes d’eau souterraine renouvelable disponibles d’une année sur l’autre, en fonction de la pluie tombée en automne et en hiver durant la période de recharge. Il permet également de simuler différents scénario d’exploitation.

Les aquifères alluviaux sont très vulnérables aux pollutions de surface, en particulier aux nitrates et aux produits phytosanitaires issus de l’agriculture et des rejets urbains. La nappe alluviale de l’Ariège a par exemple fait l’objet d’une étude poussée sur les transferts de solutés (nitrates et pesticides). Les résultats montrent l’impact des pressions exercées par les activités et l’aménagement anthropiques, dans le contexte climatique et pédologique de ce bassin . Il en résulte, une présence notable de molécules de pesticides et de nitrates dans les eaux souterraines (cf. rapport BRGM/RP-60406-FR).

Aquifères côtiers

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des aquifères côtiers

Nouvel article publié en décembre 2022

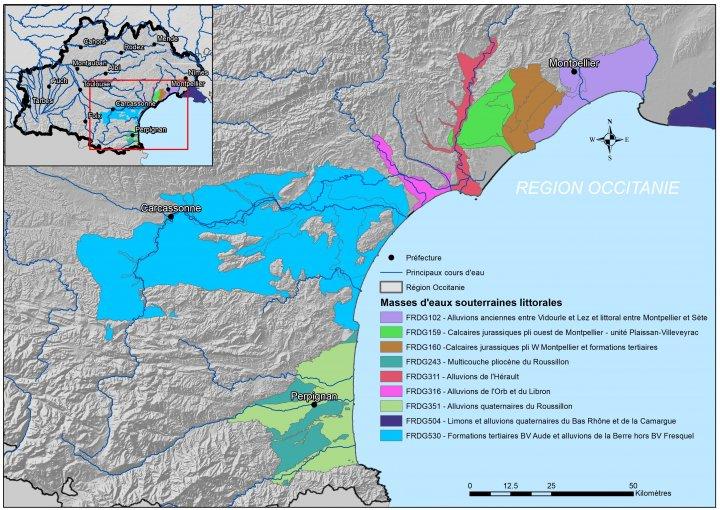

Sur la quasi-totalité du littoral d’Occitanie, les risques de salinisation des aquifères sont avérés. Une synthèse de la vulnérabilité de ces aquifères au changement climatique a ainsi été réalisée en 2011 (il n’y a pas eu de nouveaux travaux ou de mises à jour depuis). Cette étude a permis d’analyser la vulnérabilité des 11 grands aquifères littoraux d’Occitanie à l’augmentation du niveau marin (méthode GALDIT, Chachadi et Lobo Ferreira, 2007 : seul exemple à ce jour de cartographie dédiée aux aquifères côtiers et intégrant la notion de remontée de niveau marin). Le résultat est sans appel : 9 aquifères sur les 11 présentent une forte vulnérabilité.

Les 9 aquifères sont identifiés à partir du code Masse d’Eau, ils sont localisés sur la carte ci-dessous :

- FRDG 504 : Limons et alluvions quaternaires du Bas Rhône et de la Camargue ;

- FRDG 102 : Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète ;

- FRDG 160 : Calcaires jurassiques pli W Montpellier et formations tertiaires, unité Thau Monbazin-Gigean Gardiol ;

- FRDG 159 : Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier - unité Plaissan-Villeveyrac ;

- FRDG 311 : Alluvions de l’Hérault ;

- FRDG 316 ; Alluvions de l’Orb et du Libron ;

- FRDG 530 : Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre hors BV Fresquel ;

- FRDG 351 : Alluvions quaternaires du Roussillon ;

- FRDG 243 : Multicouche pliocène du Roussillon.

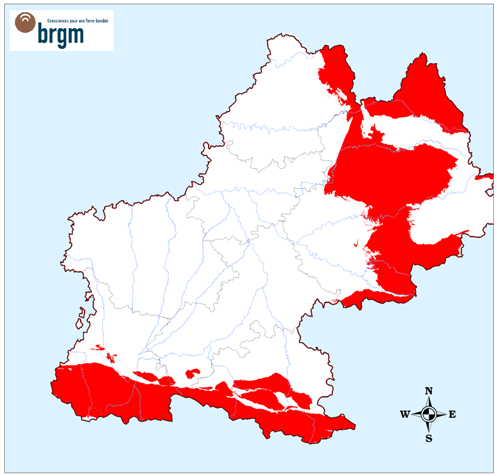

Carte des masses d’eau littorales d’Occitanie présentant une vulnérabilité avérée aux changements climatiques

SIGES

La salinisation de ces aquifères côtiers est aujourd’hui confirmée. Il est fort probable que l’élévation du niveau de la mer se fasse sentir loin à l’intérieur des terres, en particulier sur les secteurs caractérisés par des topographies faibles (zones deltaïques, plaines alluviales), du fait notamment d’intrusion d’eau salée via le réseau hydrographique (cours d’eau et canaux).

Le phénomène d’intrusion saline est considéré comme irréversible, impactant l’exploitation de ces aquifères côtiers pour les différents usages et affectant également le fonctionnement des milieux naturels littoraux.

Continuer à étudier l’impact de l’élévation du du niveau marin sur les aquifères permet de formuler des recommandations en termes de suivi et de gestion des aquifères les plus vulnérables d’Occitanie.

Pour aller plus loin :

Vers une stratégie de conservation à long terme des roselières littorales d’Occitanie – Rapport BRGM/RP-7015-FR

Aquifères karstiques

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des aquifères karstiques

Nouvel article mis en ligne en novembre 2022

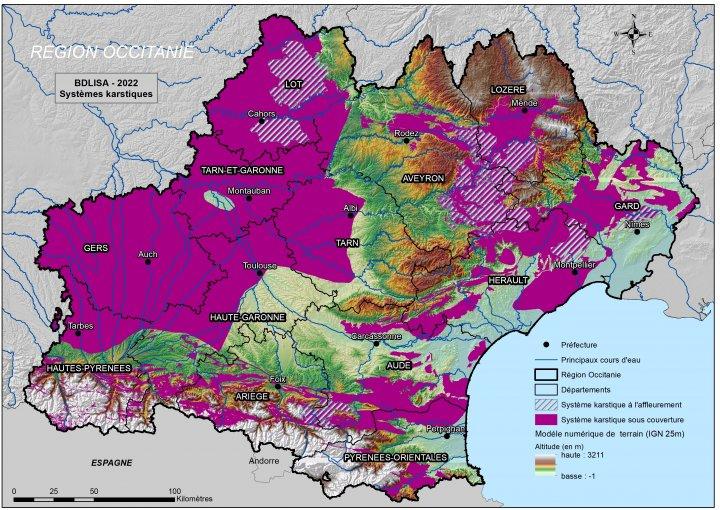

L’Occitanie renferme plusieurs systèmes karstiques exploités pour l’alimentation en eau potable. Ils font l’objet depuis plusieurs années d’études à différentes échelles, depuis celle systémique jusqu’à l’échelle régionale afin d’améliorer la gestion de leurs ressources.

Les aquifères karstiques d’Occitanie

SIGES

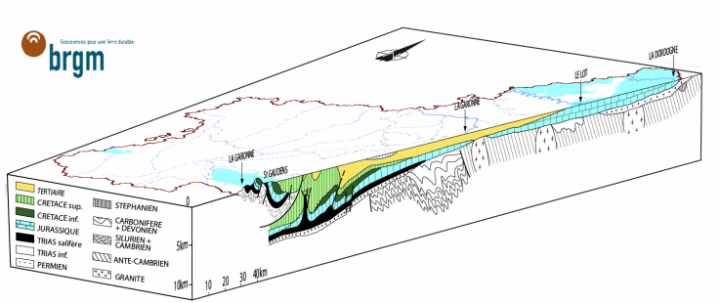

Karsts des plateaux calcaires du Jurassique et du Crétacé

Dans le département du Lot, les aquifères karstiques du Jurassique moyen et supérieur affleurent pour former les Causses du Quercy qui rassemblent le Causse de Martel, de Gramat, et de Limogne, de Saint-Chels et de Caylus (ce dernier est plutôt situé dans le département de Tarn-et-Garonne). Les formations calcaires plongent ensuite vers le sud-ouest sous le Kimméridgien supérieur, le Crétacé et le Tertiaire pour former des aquifères captifs. Dans ce secteur, l’ensemble des terrains du Jurassique moyen et supérieur constitue un ensemble carbonaté d’une puissance de l’ordre de 500 m, qui est le siège de circulations importantes d’eau souterraine, grâce à un système de réseaux karstiques très développé.

Les lits marneux du Bathonien (Dogger) viennent parfois ralentir l’infiltration de l’eau, et des sources apparaissent alors (exemple : la Caunhe à Cajarc), mais pour l’ensemble de la formation, les niveaux marneux ne représentent que 5 % de l’épaisseur, et ils ne sont pas suffisamment épais pour provoquer un cloisonnement efficace.

Dans le département de l’Aveyron, les aquifères carbonatées karstifiés du Jurassique moyen et supérieur affleurent pour former les Grands Causses, rassemblant le Causse Comtal, Causse de Séverac, Causse de Massegros et Causse de Sauveterre, Causse Noir, Causse Méjean ( V3 Occitanie ) et Causse du Larzac pour le Dogger-Malm. Le Causse Rouge, le Causse de Saint Affrique et de Caussanus sont formés par des dépôts d’âge liasique. Ces hauts plateaux calcaires (maximum de 1247 m d’altitude) sont faiblement inclinés en direction de l’Ouest et entaillés par des gorges profondes de 400 à 500 mètres (Tarn, Jonte, Dourbie etc.).

Bloc 3D Nord-Est/Sud-Ouest du Bassin Aquitain

SIGES

Dans le département de l’Hérault, des terrains mesozoïques comportant des aquifères carbonatés ont été identifiés sous couverture cenozoïque sur le secteur de l’agglomération de Béziers ( V3 Occitanie ). Un premier site a été étudié, permettant de mettre en évidence la présence d’une ressource en eau souterraine à faible potentiel hydrogéologique dans les calcaires jurassiques dits de la Galiberte. Un second site d’étude a permis d’identifier un aquifère karstique à fort potentiel de production, développé dans les calcaires du Crétacé, localisé sous environ 145 m de marnes du Miocène.

Karsts pyrénéens

Les karsts de montagne, comme les Pyrénées, correspondent pour la plupart à des massifs isolés, constitués de séries calcaires puissantes, portées en altitude. Ces karsts sont les plus évolutifs et montrent les gouffres les plus profonds et les réseaux les plus développés (Nicod, 1995).

Le massif d’Arbas ( V3 Occitanie ) fait partie du premier relief important des Pyrénées. Situé à environ 70 km au sud de Toulouse, il est localisé à la limite des départements de la Haute-Garonne et de l’Ariège. La karstification intense qui caractérise ce massif a attiré l’attention de nombreux chercheurs. Le massif d’Arbas, et particulièrement le monoclinal constitué par la série secondaire, située au nord de la faille de la Fontaine d’Ours, fait partie des zones karstiques les plus connues au monde. C’est grâce au réseau spéléologique qu’il renferme que la zone a gagné sa reconnaissance internationale, notamment dans le monde des spéléologues qui débutèrent les explorations dans les années 1940. La thèse de V. Horoi, 2007 aborde le sujet de l’influence de la géologie sur la karstification en comparant le massif d’Arbas et le massif d’Obarsia Closani – Piatra Mare en Roumanie.

A cheval sur les départements de l’Ariège et de l’Aude, le plateau de calcaire de Sault ( V3 Occitanie ) renferme des aquifères carbonatés. Les réserves en eaux souterraines contenues dans ces aquifères karstiques sont présentes dans un environnement géologique compliqué de par sa position pyrénéenne, et situés dans les terrains très anciens datant de l’ère Primaire (Paléozoïque).

Le département de l’Ariège renferme de nombreuses autres zones karstiques. Parmi elles, le massif de l’Estelas-Balaguères, qui renferme deux systèmes karstiques : le système karstique d’Aliou, au nord du massif, marqué par une hétérogénéité importante de la lithologie (44% de calcaires purs, 36% de roches dolomitiques et 20% de terrains non karstiques), et le système karstique du Baget, au sud de celui d’Aliou, qui présente une lithologie homogène de calcaires cristallins. Ses réserves de tarissement (part de la réserve d’un

aquifère

karstique dont la vidange en régime non influencé fournit le débit décroissant aux exutoires) ont été évaluées entre 1 et 3,6 millions de m3. A l’image des autres systèmes pyrénéens, le Baget présente un étiage prononcé en automne. Les plus hautes eaux s’observent quant à elles en février et en avril.

Le système karstique de Fontestorbes, tout aussi emblématique, appartient à la partie occidentale du Pays de Sault. Ce système se caractérise par une grande hétérogénéité lithologique, à savoir des terrains cristallins et paléozoïques à 17%, des formations mésozoïques, essentiellement des calcaires métamorphisés pour 20% de l’ensemble et des calcaires non métamorphisés pour 63%. Les terrains non karstiques représentent seulement 17% de la superficie du

bassin

. La source de Fontestorbes représente l’exutoire principal de ce système. Les réserves de tarissement (correspondant à peu près à l’ensemble du

karst

noyé captif) sont estimées à 25 millions de m3.

Une actualisation de la synthèse hydrogéologique du département ariégeois a été réalisée en 2012 par le BRGM . Le rapport est disponible en téléchargement.

Dans le département des Pyrénées-Orientales, on retrouve le karst des Corbières ( V3 Occitanie ) qui est un système karstique binaire complexe en connexion avec le milieu marin. Il est constitué d’affleurements calcaires sur plusieurs centaines de km2. La ressource en eau souterraine y est importante mais peu exploitée, en dehors des sources pour l’alimentation en eau potable.

Aquifères de socle

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des aquifères de socle..

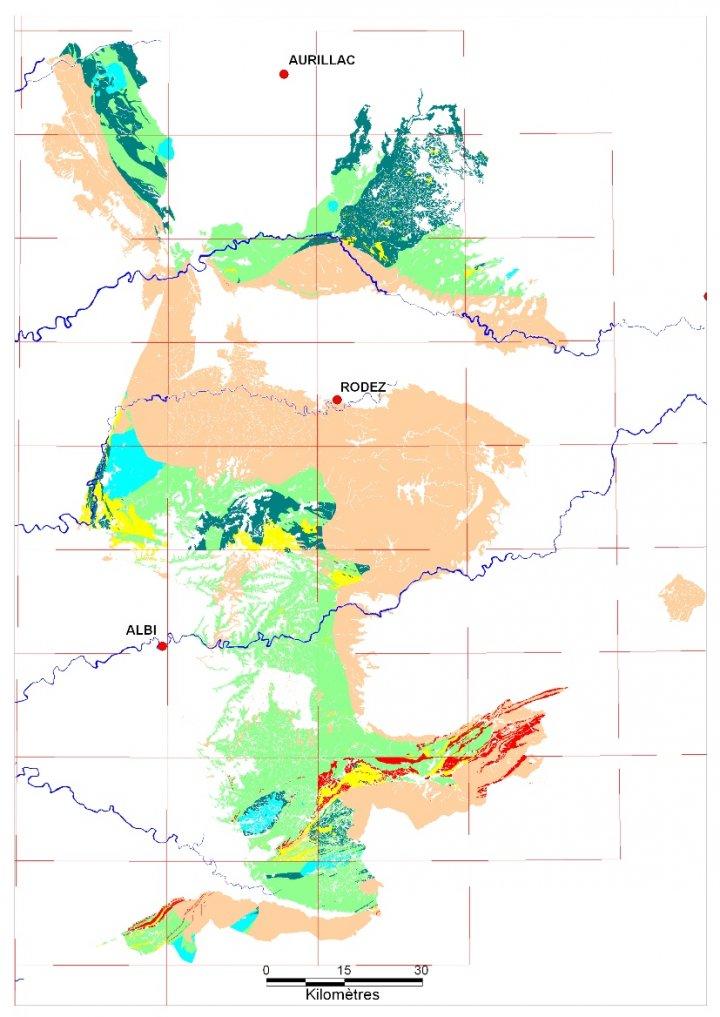

Les formations de socle (roches plutoniques et métamorphiques du Paléozoïque) couvrent environ 9000 en région Midi-Pyrénées. Elles se répartissent en 2 principaux secteurs :

- au sud dans la chaîne des Pyrénées, où elles couvrent 2 800 km2,

- au nord et à l’est dans la Massif Central et ses contreforts, où elles couvrent 7400 km2.

Aquifères de socle en Midi-Pyrénées

SIGES

Les formations de socle ont un fonctionnement hydrogéologique particulier au regard des autres formations mieux connues comme les aquifères alluviaux ou karstiques. Elles étaient injustement réputées comme peu ou non aquifères, jusqu’à ce que de nouvelles recherches montrent de nouvelles façons plus productives de les exploiter.

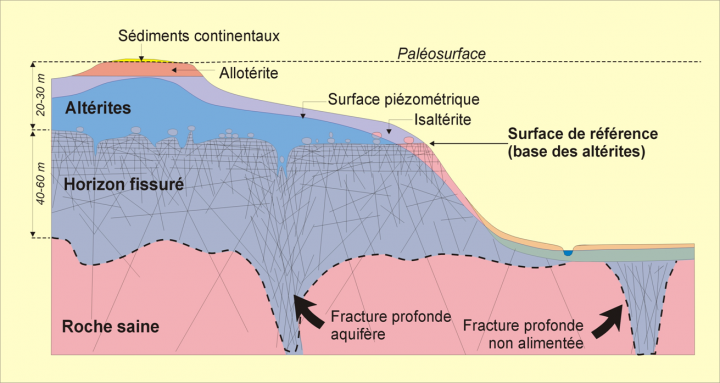

Entre 1995 et 2000, les travaux de recherche développés au BRGM sur les propriétés physiques des profils d’altération ont abouti à la révision du concept d’ aquifère de socle. Le premier résultat a été de mettre en évidence, sous la partie meuble des profils d’altération, une zone de roche dure intensément fissurée (appelée « horizon fissuré »), d’une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres.

Les travaux cartographiques menés en parallèle sur les zones de socle ont par ailleurs mis en évidence l’omniprésence de puissantes couvertures d’altération (plusieurs dizaines de mètres), élaborées à des époques géologiques variées lors des périodes d’émersion. L’ensemble des observations réalisées depuis, tant en France que sur différents continents, montre que l’épaisseur de l’horizon fissuré est environ le double de celle de la partie meuble des profils d’altération lorsque ceux-ci sont complets.

Nouveau modèle conceptuel d’ aquifère de socle

SIGES

Le nouveau modèle d’ aquifère de socle consiste en un aquifère multicouches ( altérites meubles + horizon fissuré), stratiforme, avec présence d’une nappe continue comme dans les bassins sédimentaires.

La porosité efficace des altérites varie de manière importante selon la lithologie : assez faible (2 à 4 %) pour les altérites à dominante argileuse provenant de l’altération de schistes et de micaschistes, et peut atteindre 7 à 8 % dans les arènes. Dans l’horizon fissuré, la porosité efficace maximale, dans les 15 m supérieurs de l’horizon fissuré, varie de 3 à 6 % en moyenne selon l’abondance et la taille des minéraux gonflants (principalement la biotite). Cette porosité diminue vers le bas pour devenir nulle à la base de l’horizon fissuré.

Dans le Massif armoricain, la quantification de la réserve en eau souterraine grâce aux modélisations géométriques des aquifères, couplée à la mesure des teneurs en eau par Résonance Magnétique Protonique (RMP) montre que 85 à 90 % de la réserve en eau est contenue dans l’horizon fissuré. Bien que ce dernier ait très souvent des porosités plus faibles que celles des altérites , il contient une réserve beaucoup plus importante que les altérites , car celles-ci ne sont jamais complètement saturées, le niveau piézométrique se situant généralement dans leur partie inférieure.

La perméabilité dans les altérites est en moyenne comprise entre 10-7 et 5.10-6 m/s (Dewandel et al., 2006) en fonction de leur teneur en argile ; celle de l’horizon fissuré est comprise entre 10-6 et 5.10-3 m/s. Dans le cas où l’horizon fissuré est caractérisé par des joints horizontaux (granites non déformés et gneiss à foliation verticale), la perméabilité est fortement anisotrope, avec une perméabilité horizontale atteignant 2 à 30 fois la valeur de la perméabilité verticale (Maréchal et al., 2003).

Les formations de socle dans le massif pyrénéen de la région Midi-Pyrénées couvrent environ 2800 km2, soit 36% de la surface totale, les massifs carbonatés, environ 1 353 km2 (18%), les dépôts glaciaires, environ 584 km2 (8%), les terrasses fluviales, environ 715 km2 (9%), et les formations superficielles, environ 504 km2 (7%).

Les ressources en eau souterraine que renferme le socle, peuvent apparaître modestes en termes de débit exploitable à chaque forage , en comparaison avec d’autres types aquifères (alluvions, karst ). Elles sont néanmoins bien réparties géographiquement, et de ce fait, bien adaptées à l’habitat dispersé des régions de socle. Elles peuvent donc participer de façon significative au développement rural et économique des régions concernées, en particulier lorsque le recours aux eaux de surface est difficile.

Plus d’informations avec la fiche du programme ONGERE ( V3 Occitanie ) sur la potentialité des aquifères de socle.

Carte du potentiel Aquifère des formations de socle du Massif Central

SIGES

Aquifères pyrénéens

Une présentation générale des aquifères pyrénéens sera prochainement réalisée.

En attendant, vous pouvez retrouver les travaux sur ces aquifères de montagne dans la rubrique POTAPYR (

V3 Occitanie

), étude dédiée à cette thématique dans l’ex-région Midi-Pyrénées