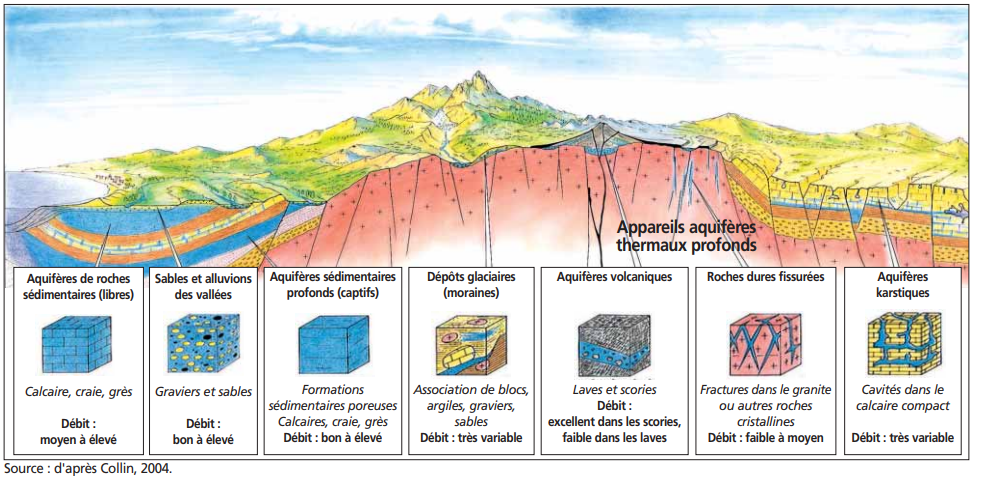

Les types d'aquifères

Deux catégories de réservoirs aquifères peuvent être distinguées :

- Les aquifères homogènes ou continus, à perméabilité d’interstices, constitués de sables, graviers, grès , etc. Les vitesses d’écoulement y sont généralement lentes et régulières (exemple : nappes alluviales) ;

- Les aquifères hétérogènes ou discontinus, à perméabilité de fissures, constitués de calcaires ou de roches volcaniques, granitiques ou gréseuses. Dans les massifs calcaires, les fissures sont souvent ouvertes et forment les aquifères de type karstique, dans lesquels la vitesse de circulation des eaux peut être très rapide et irrégulière.

type_aquifere

Collin, 2004

Alluviaux

Les alluvions sont des formations géologiques datées du Quaternaire, soit il y environ 1,5 millions d’années, constituées de sables, graviers et galets, déposés par les cours d’eau. C’est l’alternance des cycles de dépôts et d’incision des cours d’eau, eux-mêmes dépendants des variations du niveau de la mer et des soulèvements tectoniques régionaux, qui a modelé le paysage et la morphologie des plaines alluviales.

Les aquifères ou nappes alluviales se développent dans les formations alluviales et sont en relation étroite avec les cours d’eau superficiels.

La morphologie des plaines alluviales est caractéristique. Il en existe deux grands types :

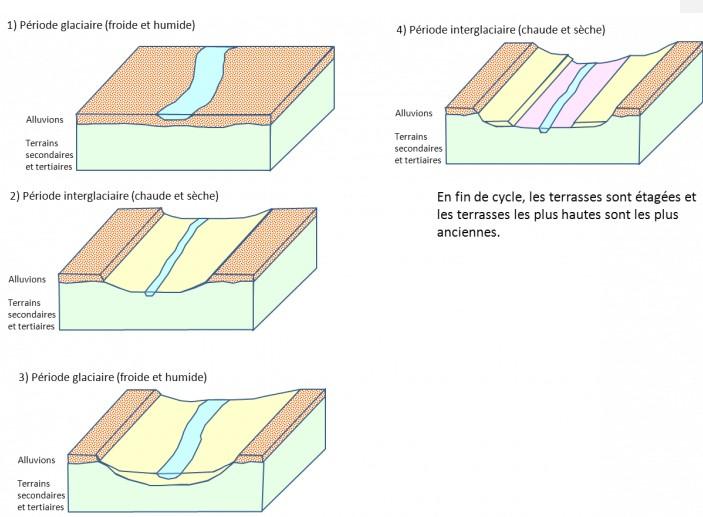

Les terrasses étagées, dont les mécanismes de dépôts sont les suivants :

- Lors de la 1re phase, la rivière coule en période froide et humide, dite glaciaire. Les débits et leurs variations sont alors importants. La rivière issue du front glaciaire est chargée en matériaux provenant de l’érosion des Pyrénées qu’elle dépose, on parle d’alluvions. Le cours d’eau est alors en phase de dépôt.

- Puis vient une période chaude et sèche (interglaciaire), où les variations de débit des cours d’eau sont plus faibles. La végétation est abondante et les débits trop faibles pour permettre l’érosion et les dépôts de matériaux. Le cours d’eau se met alors à creuser dans ses alluvions et dans la formation sous-jacente lors des périodes de forts courants. Un soulèvement des massifs lié à la tectonique des plaques, par exemple sur notre zone en lien avec la formation des Pyrénées, et/ou un abaissement du niveau de la mer peuvent venir renforcer cette dynamique d’incision.

- Puis revient une nouvelle période glaciaire où les débits redeviennent plus importants. La rivière élargit son lit et dépose des alluvions.

- Ensuite, une nouvelle phase interglaciaire arrive et la rivière creuse son nouveau lit jusque dans le substratum et ainsi de suite.

Il en résulte la formation de terrasses étagées, c’est-à-dire en marches d’escaliers, chaque niveau étant séparé par une remontée du niveau imperméable. Les terrasses les plus hautes sont les plus anciennes, et les plus basses et proches du cours d’eau sont les plus récentes.

Mécanismes de formation des terrasses étagées

© BRGM

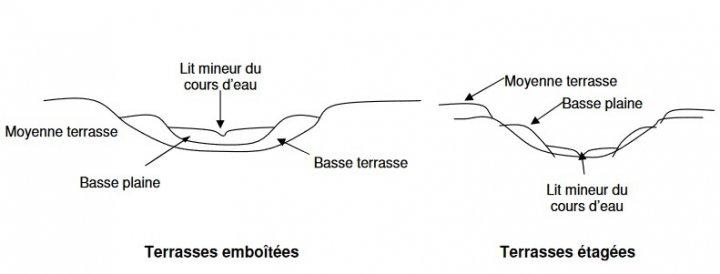

Le second type de morphologie est celui des terrasses emboîtées, dont les mécanismes de dépôts sont les mêmes, sauf que lors des phases d’incision, le cours d’eau n’entaille pas complètement les alluvions déposés précédemment, ni le substratum imperméable. Dans ce système, les terrasses sont encastrées les unes dans les autres à la façon de poupées russes.

Lorsque le système alluvial repose sur une formation perméable comme des calcaires, il peut exister des échanges entre les aquifères contenus dans ces niveaux, les nappes alluviales et les cours d’eau.

Présentation des deux types de morphologie des terrasses alluviales, extrait du rapport BRGM /RP-55877-FR

© BRGM

Des particularités existent en fonction des différents niveaux de terrasse.

Pour les alluvions de la haute terrasse, seuls quelques lambeaux de hautes terrasses subsistent. Ils présentent une fraction argileuse issue de l’altération des éléments granitiques plus importante que celle des alluvions récentes, induisant une diminution de la perméabilité . Les nappes des hautes terrasses sont donc généralement peu développées et d’extension réduite.

Les moyennes terrasses sont également présentes sous forme de lambeaux, plus ou moins réduits, dominant les cours d’eau. L’altération y est très poussée et la perméabilité des terrains faible.

Les alluvions de la basse terrasse et de la basse plaine sont constitués par les graviers grossiers et les lentilles sableuses perméables. Pour la basse terrasse l’épaisseur est de 5 à 6 mètres, elle varie de 5 à 15 mètres pour la basse plaine. Ces alluvions sont surmontées d’une couverture de 0,5 à 2 mètres de limons argileux récents, due aux dépôts de crues. La perméabilité des alluvions est comprise entre 1.10-4 et 1.10-3 m/s-1 (Cavaillé et al., 1965).

Ces alluvions sablo-graveleuses de la basse terrasse et de la basse plaine contiennent une nappe libre qui est en relation hydraulique directe avec les grands cours d’eau. En effet, la basse terrasse est une terrasse emboîtées induisant une continuité hydraulique avec la basse plaine. Des zones de discontinuité peuvent cependant être observées localement.

Ces nappes soutiennent le débit des cours d’eau et permettent un soutien d’étiage en période estivale. Selon les endroits et en fonction de degré d’encaissement des cours d’eau dans la molasse, les rivières peuvent temporairement recharger la nappe en période de crue.

Les caractéristiques hydrogéologiques des nappes alluviales

Le réservoir aquifère alluvial est en général complexe et l’étude de ses caractéristiques géologiques est nécessaire à la compréhension des phénomènes hydrodynamiques et hydrochimiques qui s’y développent.

L’alimentation de la nappe alluviale est assujettie aux apports pluviométriques et dans une moindre mesure au déversement des nappes des terrasses sus-jacentes. De ce fait, le potentiel de recharge du système est particulièrement sensible aux variations climatiques annuelles.

Les oscillations du niveau de cette nappe sont importantes, les basses eaux se produisent en fin d’été et en automne et peuvent être très marquées.

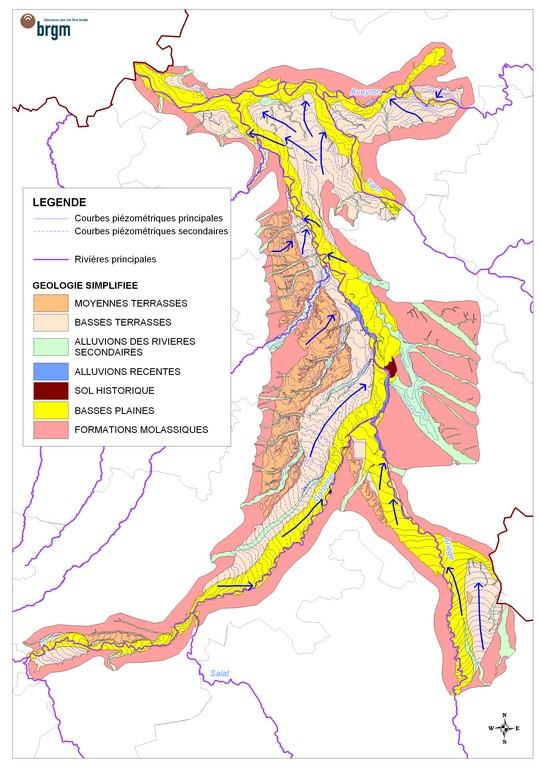

De manière générale, le sens d’écoulement des nappes alluviales, inhérent à la gravité, est le résultat d’une composante dirigée vers les grands cours d’eau drainants et vers les terrasses sous-jacentes. En effet, l’alimentation des nappes est issue en grande majorité des apports pluviométriques et du déversement des nappes des terrasses supérieures, pouvant parfois se matérialiser par des lignes de sources, lorsque des talus molassiques parviennent à l’ affleurement .

Fonctionnement piézométrique des nappes alluviales

© BRGM

La productivité des nappes alluviales est globalement croissante des terrasses anciennes aux alluvions les plus récentes. Ce phénomène est lié à la lithologie des matériaux, et notamment au degré d’altération des alluvions en relation avec le pourcentage d’ argile . Il est par ailleurs accentué dans les alluvions récentes (et éventuellement les basses plaines), par des effets de recharges ponctuels par les cours d’eau en crue (terrasses les plus anciennes = terrasses les plus hautes = % d’ argile plus important = productivité plus faible).

Ainsi, les gammes de productivité attendues, vont de quelques m3/h voire moins dans les moyennes terrasses, à une centaine de m3/h dans les basses plaines et alluvions récentes.

Il est cependant nécessaire de rappeler le caractère très hétérogène des alluvions, y compris dans un même niveau de terrasse. Il est en effet très fréquent d’observer des débits très différents sur des ouvrages distants de quelques centaines de mètres seulement. Cela peut s’expliquer par la présence de paléo chenaux ou de passées plus argileuses. Il est donc impossible de déterminer a priori le débit d’exploitation d’un ouvrage. Seul un essai de

nappe

par pompage peut apporter ce niveau d’information.

Concernant la physico-chimie des eaux de nappes alluviales, elles sont globalement proches de la neutralité et de dureté moyenne. Leurs températures oscillent entre 12 et 14°C sur notre région en fonction des saisons et ne présentent pas d’anomalie de salinité particulière ou de pouvoir corrosif. Elles peuvent être localement fortement contaminées par les nitrates et les produits phytosanitaires, de par leur grande vulnérabilité intrinsèque et une pression polluante de surface importante.

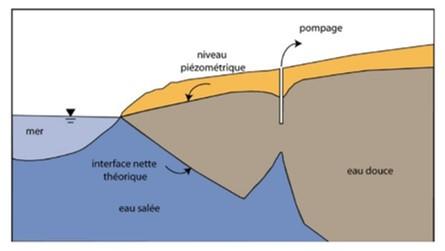

Côtiers

Dans les zones littorales, les aquifères sont en contact avec l’eau salée d’origine marine, qui peut potentiellement pénétrer à l’intérieur de ces formations géologiques côtières. Ces aquifères sont ainsi plus ou moins sensibles aux intrusions salines en conditions naturelles ainsi que sous influence anthropique (prélèvements par pompage par exemple).

Les intrusions salines sont localisées :

- au niveau du littoral,

- le long des cours d’eau au niveau de leur embouchure, où des langues salées peuvent pénétrer à l’intérieur des terres.

La vulnérabilité des aquifères côtiers est liée à des facteurs internes (type d’ aquifère , propriétés physiques du milieu, hétérogénéité) et à des facteurs externes (volume d’eau prélevé en fonction des différents usages : alimentation en eau potable, tourisme, agriculture, industrie ; recharge (précipitation efficace) et niveau marin notamment en période de tempête).

Influence d’un pompage sur le biseau salé

© Frissant et al., 2009

L’augmentation du niveau de la mer, induit par le changement climatique, accentue la problématique d’intrusion saline au sein des aquifères côtiers (aussi appelé biseau salé). Ce processus est associé, d’une part à la différence de densité entre l’eau douce et l’eau de mer (l’eau douce a une densité plus faible que l’eau salée, l’eau d’origine marine aura donc tendance à pénétrer vers les terres sous l’action du gradient de densité), et d’autre part aux conditions internes (géométrie des aquifères, propriétés physiques hydrodynamiques, nappe libre ou captive…) et conditions aux limites (niveau marin, recharge). Le phénomène d’intrusions salines sera également amplifié par la dépendance croissante des ressources en eau souterraine pour l’alimentation en eau des zones littorales : augmentation de la pression démographique sur les côtes, irrigation avec de l’eau souterraine pour le maraîchage et l’arboriculture etc…

Ces territoires littoraux constituent des zones à forts enjeux de développement économique. Les conditions hydrogéologiques et les activités anthropiques dans cet environnement côtier ont ainsi une influence significative sur la qualité des eaux souterraines, souvent constituant l’unique ressource en eau douce.

A noter qu’en France, les zones méditerranéennes sont les plus marquées par l’influence anthropique, ce qui peut réellement accentuer les risques d’intrusions salines, résultant de la combinaison de la remontée du niveau marin et d’une augmentation des prélèvements dans les eaux souterraines.

Document à télécharger : Plaquette Forages en milieu littoral - Bretagne (© DREAL Bretagne et BRGM , 2022) (PDF, 1.6 Mo)

Karstique

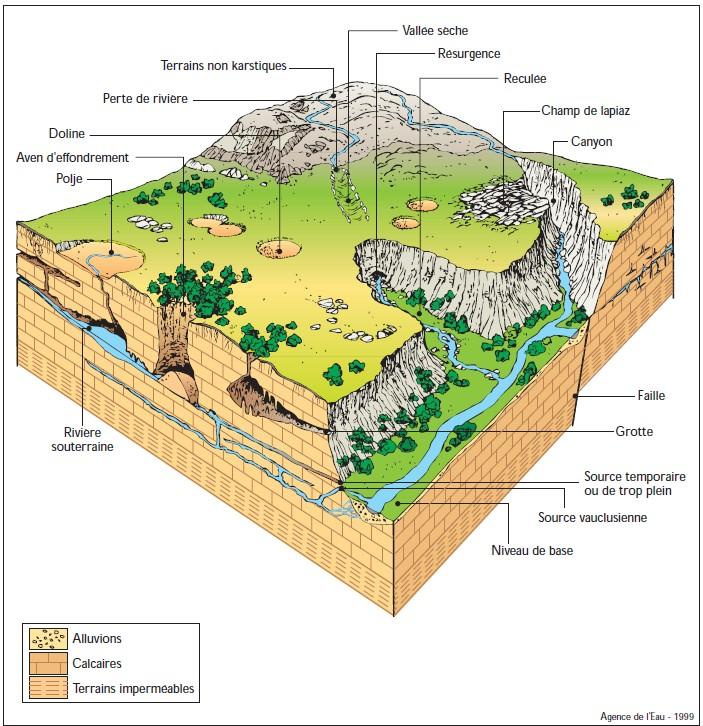

Qu’est-ce qu’un karst ?

Le karst est un paysage résultant de processus particuliers d’érosion : la karstification. Ces processus sont commandés par la dissolution des roches carbonatées (calcaires et dolomies) constituant le sous-sol des régions concernées. C’est l’eau de pluie infiltrée dans ces roches qui assure cette dissolution hydrochimique. L’eau acquiert l’acidité nécessaire à la mise en solution de la roche en se chargeant de gaz carbonique (CO2) produit dans les sols par les végétaux et les colonies bactériennes.

Le paysage de surface, constitué en général de dépressions fermées (appelées dolines, pour les petites, et poljés, pour les plaines d’inondation), est associé à un paysage souterrain de grottes et de gouffres. Le karst est par conséquent un paysage créé par les écoulements d’eau souterraine. L’eau circule en son sein, s’y accumule et émerge par des sources aux débits souvent considérables mais très fluctuants dans le temps.

Schéma représentant un paysage karstique, source : Guide technique n°3 : Connaissance et gestion des ressources en eaux souterraines dans les régions karstiques, rédigé par Michel BAKALOWICZ, juin 1999

© Michel BAKALOWICZ

Au-delà d’être un paysage, le karst est également un aquifère : l’ aquifère karstique.

Qu’est-ce qu’un aquifère karstique ?

Les aquifères karstiques sont des aquifères particuliers et singuliers du fait de leur genèse, leur structure et leur fonctionnement. Les dimensions de leurs vides présentent une très grande variabilité, depuis les fissures micrométriques à millimétriques jusqu’à des conduits de quelques dizaines de mètres de section et longs de plusieurs kilomètres. Il en résulte des vitesses d’écoulement à l’intérieur de l’ aquifère très variables, allant de moins de quelques centimètres par heure à plusieurs centaines de mètres par heure. Ces circulations souterraines très rapides sont l’une des principales caractéristiques hydrogéologiques des aquifères karstiques.

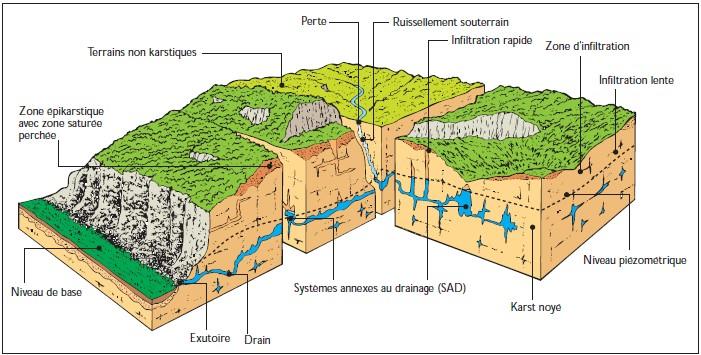

Le karst possède une zonation morphologique et hydrodynamique qui s’organise principalement de manière verticale. Cette approche hydrogéologique permet de différencier trois parties :

- La zone épikarstique représente la partie la plus proche de la surface. Cette zone altérée, épaisse de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, constitue un milieu à porosité et à perméabilité importante (5 à 10 %). Au moment des pluies, cette zone rassemble l’eau d’infiltration dans une nappe perchée locale et discontinue, drainée vers le bas, soit par les vides les plus larges en un ruissellement souterrain rapide, soit par les vides de petites dimensions, en une infiltration lente écoulant un mélange d’air et d’eau. Elle est donc le siège d’un stockage temporaire des écoulements, et constitue un aquifère perché épikarstique où les écoulements horizontaux sont prépondérants. C’est la zone où agit la végétation et où se développent les dépressions et les fentes dans la roche. Les lapiaz et les dolines font partie de cette zone ; elles permettent l’infiltration de l’eau de pluie ou de ruissellement qui sera stockée de manière temporaire ou qui court-circuitera cette zone aquifère pour rejoindre la zone noyée via des conduits verticaux.

- La zone d’infiltration est constituée par la partie non saturée de l’ aquifère au sein de laquelle des écoulements lents prennent place dans les fines fissures et des écoulements rapides au niveau de conduits verticaux plus ou moins connectés au réseau de conduits karstiques de la zone noyée.

- La zone noyée correspond à la zone de stockage des eaux. Elle se développe principalement à l’aval, sans nécessairement s’étendre à l’ensemble d’un massif. Il faut y distinguer les drains (dont certains peuvent être assimilés à des rivières souterraines) qui assurent la fonction transmissive de l’ aquifère , et les « systèmes annexes au drainage » (ou SAD), situés dans la partie avale, de part et d’autre des drains et qui assurent la fonction capacitive ou de stockage. La porosité peut ici atteindre 15 %.

De plus, en fonction de la genèse de ces aquifères, les drains peuvent s’organiser à proximité même de la surface piézométrique ou au contraire, à grande profondeur ( karst de type jurassien ou vauclusien). Ces deux types de configuration ne seront pas en relation avec la structure géologique. Seule une étude fonctionnelle basée sur l’analyse du signal des débits permet de dire s’il existe ou non des réserves.

Schéma de fonctionnement d’un système karstique (d’après Alain Mangin, 1975)

© BRGM

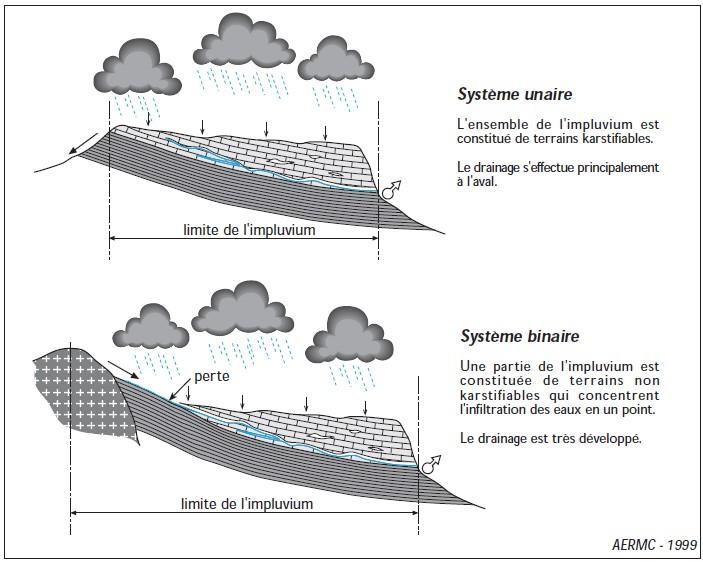

En fonction des modalités d’arrivées des eaux de recharge, il est possible de distinguer deux types de systèmes karstiques :

- Les systèmes karstiques unaires, lorsque le système est entièrement alimenté dans les calcaires (système karstique = aquifère karstique) ;

- Les systèmes karstiques binaires lorsque l’ aquifère karstique proprement dit est alimenté en partie non négligeable par du ruissellement de surface (système karstique = aquifère karstique + bassin de surface drainé par des pertes).

Les deux types de systèmes karstiques extrait du Guide technique n°3 : Connaissance et gestion des ressources en eaux souterraines dans les régions karstiques, rédigé par Michel BAKALOWICZ, juin 1999

© Michel BAKALOWICZ

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le guide technique N°3 « Connaissance et gestion des ressources en eaux souterraines dans les régions karstiques » rédigé par Michel Bakalowicz et édité par l’ AERM &C en 1999.

Socle

Les formations de socle ont un fonctionnement hydrogéologique particulier au regard des autres formations mieux connues comme les aquifères alluviaux ou karstiques. Elles étaient injustement réputées comme peu ou non aquifères, jusqu’à ce que de nouvelles recherches montrent de nouvelles façons plus productives de les exploiter.

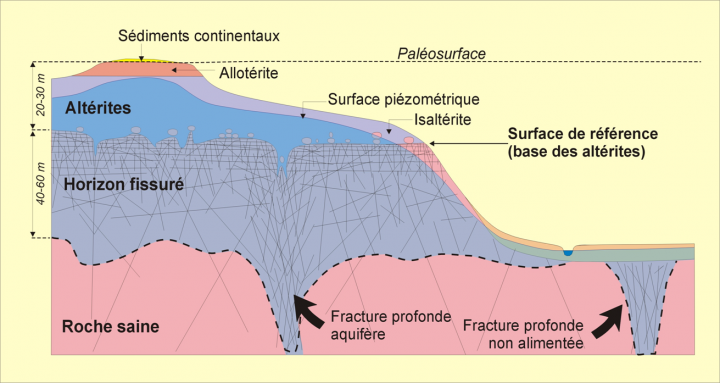

Entre 1995 et 2000, les travaux de recherche développés au BRGM sur les propriétés physiques des profils d’altération ont abouti à la révision du concept d’ aquifère de socle. Le premier résultat a été de mettre en évidence, sous la partie meuble des profils d’altération, une zone de roche dure intensément fissurée (appelée « horizon fissuré »), d’une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres.

Les travaux cartographiques menés en parallèle sur les zones de socle ont par ailleurs mis en évidence l’omniprésence de puissantes couvertures d’altération (plusieurs dizaines de mètres), élaborées à des époques géologiques variées lors des périodes d’émersion. L’ensemble des observations réalisées depuis, tant en France que sur différents continents, montre que l’épaisseur de l’horizon fissuré est environ le double de celle de la partie meuble des profils d’altération lorsque ceux-ci sont complets.

Nouveau modèle conceptuel d’ aquifère de socle

© BRGM

Le nouveau modèle d’ aquifère de socle consiste en un aquifère multicouches ( altérites meubles + horizon fissuré), stratiforme, avec présence d’une nappe continue comme dans les bassins sédimentaires.

La porosité efficace des altérites varie de manière importante selon la lithologie : assez faible (2 à 4 %) pour les altérites à dominante argileuse provenant de l’altération de schistes et de micaschistes, et peut atteindre 7 à 8 % dans les arènes. Dans l’horizon fissuré, la porosité efficace maximale, dans les 15 m supérieurs de l’horizon fissuré, varie de 3 à 6 % en moyenne selon l’abondance et la taille des minéraux gonflants (principalement la biotite). Cette porosité diminue vers le bas pour devenir nulle à la base de l’horizon fissuré.

Dans le Massif armoricain, la quantification de la réserve en eau souterraine grâce aux modélisations géométriques des aquifères, couplée à la mesure des teneurs en eau par Résonance Magnétique Protonique (RMP) montre que 85 à 90 % de la réserve en eau est contenue dans l’horizon fissuré. Bien que ce dernier ait très souvent des porosités plus faibles que celles des altérites , il contient une réserve beaucoup plus importante que les altérites , car celles-ci ne sont jamais complètement saturées, le niveau piézométrique se situant généralement dans leur partie inférieure.

La perméabilité dans les altérites est en moyenne comprise entre 10-7 et 5.10-6 m/s (Dewandel et al., 2006) en fonction de leur teneur en argile ; celle de l’horizon fissuré est comprise entre 10-6 et 5.10-3 m/s. Dans le cas où l’horizon fissuré est caractérisé par des joints horizontaux (granites non déformés et gneiss à foliation verticale), la perméabilité est fortement anisotrope, avec une perméabilité horizontale atteignant 2 à 30 fois la valeur de la perméabilité verticale (Maréchal et al., 2003).

Les ressources en eau souterraine que renferme le socle, peuvent apparaître modestes en termes de débit exploitable à chaque forage , en comparaison avec d’autres types aquifères (alluvions, karst ). Elles sont néanmoins bien réparties géographiquement, et de ce fait, bien adaptées à l’habitat dispersé des régions de socle. Elles peuvent donc participer de façon significative au développement rural et économique des régions concernées, en particulier lorsque le recours aux eaux de surface est difficile.