Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

Formations karstiques

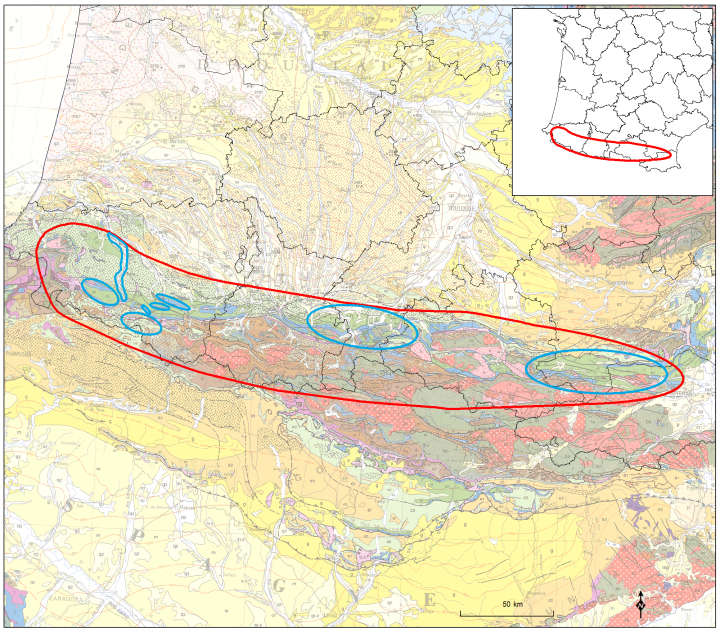

1- Karsts pyrénéens / de montagne et haute montagne

Les karsts de montagne, ici les Pyrénées, correspondent pour la plupart à des massifs isolés, constitués de séries calcaires puissantes, portées en altitude. Ces formes sont les plus évolutives et permettent de voir les gouffres les plus profonds et les réseaux les plus développés (Nicod, 1995).

Exploration des différents secteurs (en bleu) de l'est vers l'ouest.

Illustration des formations karstiques dans les Pyrénées

BRGM

Le plateau de Sault

Lien vers une page du site BRGM sans référence à ce projet

Le Massif d'Arbas

Ce territoire a fait l'objet de recherches, dans le cadre d'une thèse (2001), qui a pris pour principe de base que le résultat de la karstification représente l'action simultanée de deux processus intimement liés : l'écoulement de l'eau et la dissolution. Le but de la thèse est de voir comment et jusqu'au quel point la géologie influence la karstification, en menant une comparaison entre un massif karstique en Roumanie et celui d'Arbas. La méthode adoptée est : caractériser de façon la plus complète possible le karst développé dans chaque massif (exokarst, endokarst, fonctionnement), analyser la morphologie des anciennes structures fonctionnelles du karst que sont les parois de grottes, enfin mettre en relation entre la pétrographie des roches calcaires et la dissolution.

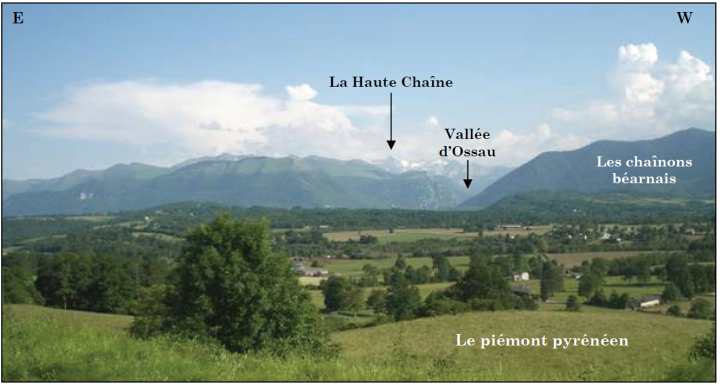

Les chaînons béarnais

Un travail de thèse (2007) a contribué à l'étude hydrogéologique de quatre sources, situées dans les chaînons béarnais (Pyrénées-Atlantiques). Afin d’améliorer la connaissance de la géométrie et du fonctionnement de ces aquifères, une approche pluridisciplinaire a été choisie : expérimentations géophysiques, suivi hydrogéochimique, couplés à des campagnes de terrain. Dans un premier temps, une étude statistique des paramètres climatiques de la région a montré une hausse significative de la température depuis cinquante ans, qui s’accentue depuis les années 1970. A partir des images de résistivité électrique et des mesures de la fracturation des massifs carbonatés, la géométrie des contacts géologiques et la structure des aquifères ont pu être définies. De plus, il a été possible d’identifier la présence systématique d’un niveau argileux continu le long de la limite sud des aquifères locaux. Les bassins d’alimentation de la plupart des sources des chaînons béarnais sont ainsi limités par cet écran imperméable au sud et par les marnes de l’Albien au nord. L’analyse de l’évolution des paramètres physico-chimiques, mesurés au cours de deux cycles hydrologiques, a permis de mettre en évidence deux fonctionnements distincts : deux sources émergent d’un aquifère karstique, tandis que deux autres sont issues d’un aquifère de type fissuré. Les différences de variation des ions majeurs et des isotopes stables (13C) illustrent de courts temps de résidence au sein des systèmes karstiques et le caractère inertiel des aquifères carbonatés fissurés. De plus, l’analyse des relations conductivité / turbidité a fourni des informations sur le degré de karstification des deux systèmes karstiques et sur leur fonctionnement hydrodynamique.

En conclusion, ce travail apporte un point de vue nouveau sur la gestion de l’eau dans ce secteur et a permis de proposer un modèle d’étude qui aide à la caractérisation des ressources en eau souterraine de la région.

Vue sur les chaînons béarnais et l’entrée de la vallée d’Ossau, depuis le piémont nord

F. Rey

Le Saison

X

La Pierre Saint-Martin

X

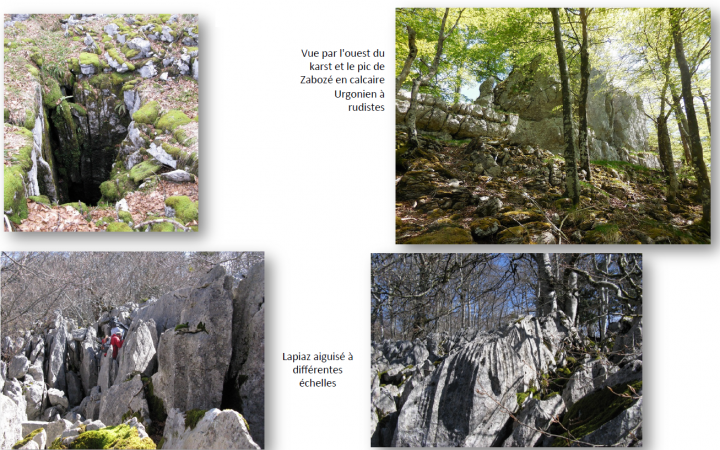

Les Arbailles

Le massif basque des Arbailles (165 km2), étudié au cours d'un travail de thèse (1998), forme une unité géologique et géomorphologique bien individualisée. C’est une structure plissée de calcaires datant du Jurassique et du Crétacé inférieur, orientée wnw-ese, organisée en quatre unités. Le contrôle géodynamique est sous la dépendance de plusieurs phases tectoniques. Le relief polygénique associe des formes fluvio-karstiques et karstiques. Les phases de karstification tertiaires sont attestées par des paléo-cavités démantelées qui permettent de préciser les modalités de la pédogenèse au cours de l’évolution géomorphologique mio-plio-quaternaire. L’étude des réseaux souterrains permet de mettre en évidence les stades d’enfoncement successifs du réseau hydrographique, soulignant ainsi la part majeure jouée par la surrection plio-quaternaire. Le climat, océanique montagnard, est favorable à la végétation et à la pédogenèse, donc à la dissolution. Huit sources karstiques ont été choisies pour l’étude du fonctionnement hydrochimique. Les recherches prouvent l’existence d’une dizaine de grands systèmes karstiques. Quatre types d’aquifères karstiques sont séparés par les écrans marneux. Les réserves dynamiques sont généralement faibles.

Ce massif représente un "château d’eau" naturel. Les aménagements actuels visent essentiellement à alimenter en eau potable les villages et à desservir les cayolars et abreuvoirs d’altitude. Mais le karst est un milieu fragile. Le surpâturage, les feux pastoraux encore intensément pratiqués et les coupes forestières sont responsables d’une érosion des sols.

Paysages karstiques dans le massif des Arbailles

GéoVal

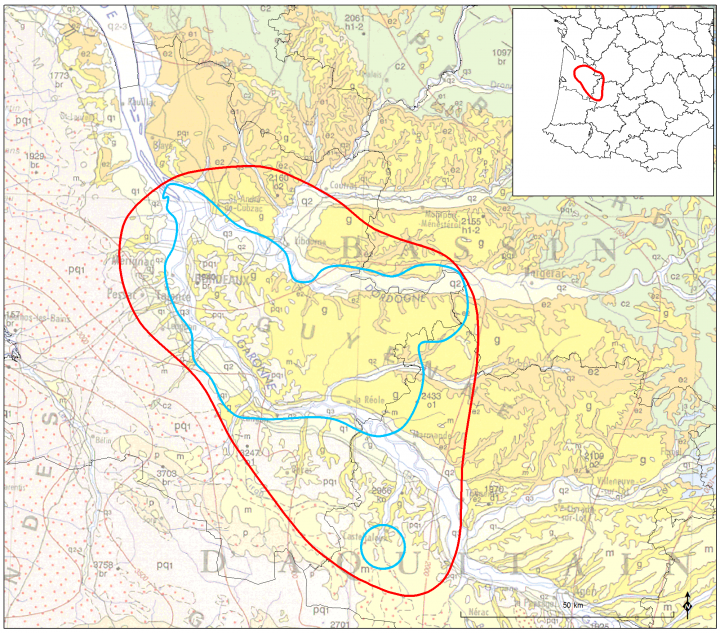

2- Karsts des calcaires tertiaires (à l’affleurement et sous couverture)

Sous formations résiduelles ou issues d’altération depuis le Massif central (Sidérolithique), les calcaires tertiaires peuvent constituer des systèmes karstiques différenciés, généralement de faible puissance, en fonction du potentiel hydraulique et du décapage de la couverture imperméable, notamment de la molasse de l’Agenais.

Exploration des différents secteurs (en bleu) du nord vers le sud.

Illustration des formations karstiques des calcaires du Tertiaire

BRGM

La zone de l'Entre-deux-Mers et des Graves

L'objet du travail de thèse (2014) des karsts entre Dordogne et Garonne est d’appliquer le nouveau paradigme de la fantômisation en Gironde (France), principalement aux calcaires tertiaires, et secondairement aux calcaires crétacés. La fantômisation transforme, par des processus vraisemblablement biochimiques, la roche saine en roche poreuse, en conservant le volume initial. On parle alors d’altération isovolumique ou « géoporose ».

Ce territoire girondin comporte de vastes étendues carbonatées, plus ou moins karstifiées, dont l’Entre-deux-Mers et ses nombreuses grottes. Les calcaires de l’Oligocène inférieur montrent, dans les carrières, des phénomènes d’altération, qui peuvent servir de modèle pour expliquer la génèse des cavités locales. L’intérêt de cette région est de présenter différents stades évolutifs de karstification par fantômisation, en fonction du potentiel hydrodynamique :

- des systèmes karstiques incipients (en phase de formation) situés en rive gauche de la Garonne, en zone de battement de la nappe phréatique ;

- des systèmes karstiques jeunes, en zone dénoyée, de type "perte-résurgence", dans l'Entre-deux-Mers ;

- des systèmes karstiques complexes, impliquant plusieurs étages calcaires fantômisés, du Crétacé supérieur à l’Oligocène et au Miocène, au sud de la Gironde ;

- des paléokarsts du Pléistocène moyen probable, fossilisés par des sédiments ;

- des paléokarsts précoces, correspondant à une phase préliminaire de sédimentation dans des zones fantômisées, récemment exondées par abaissement relatif du niveau phréatique ( surrection ).

Tous ces stades d’évolution de la karstification permettent de bâtir en Gironde un modèle de spéléogenèse en fonction du paramètre hydrodynamique, qui commande l’évacuation mécanique de l’altérite. Ce nouveau regard sur la spéléogenèse offre l’occasion de mieux comprendre le fonctionnement des sources de la rive gauche de la Garonne, qui présentent des débits réguliers très tamponnés. Le pompage des eaux souterraines, depuis plus de 30 ans, provoque un rabattement de la nappe phréatique , qui pourrait expliquer localement certains effondrements et l’assèchement de plusieurs sources.

Ces aspects de génie civil montrent l’intérêt de cette problématique à la frontière entre recherche fondamentale et appliquée. En effet, l’alimentation en eau de l’agglomération bordelaise provient exclusivement des terrains cénozoïques, et en particulier de l’Oligocène.

Illustration de l’action de l’érosion régressive dans un système "perte - émergence" relativement évolué (grand porche de la résurgence du Trou Noir)

B. Lans

Le secteur de Casteljaloux

Le cryptokarst de Casteljaloux, en Lot-et-Garonne, à 80 km au sud-est de Bordeaux (sujet de thèse - 1997), est situé en rive gauche de la Garonne, à une altitude comprise entre 150 et 70 m. La région au sud de Casteljaloux est à la limite nord-est de l’épandage des Sables des Landes, formation continentale éolienne quaternaire qui a recouvert les formations continentales terrigènes, marines et lacustres du Tertiaire. L’arrivée de ces sables a modifié à la fois la morphologie du paysage, la végétation, mais aussi les caractéristiques hydrographiques de la région. L’interaction entre cette couverture sableuse et les bancs calcaires karstifiés sous-jacents a entraîné l’apparition en surface, et en sub-surface, de formes spécifiques. Le soutirage du sable dans les conduits karstiques favorise l’apparition des dépressions et des cuvettes. Lors du creusement des vallées par les ruisseaux, notamment au cours de la dernière glaciation (Würm), certaines parties du karst de Casteljaloux se sont retrouvées coupées de toute arrivée d’eau. Ce phénomène, allié à la faible épaisseur des couches calcaires et l’absence de pendage, a stoppé rapidement l’évolution karstique, figeant ces petits karsts dans leur relative jeunesse d’origine. Dans les parties du karst de Casteljaloux encore alimentées par les nappes phréatiques, la superposition en couches minces, de calcaires lacustres karstifiables et de molasses continentales ou de marnes marines, oblige les réseaux à se développer horizontalement. La présence d’une couverture sableuse et la morphologie des réseaux influent directement sur le fonctionnement hydrochimique des exutoires.

La spéléogénèse du karst de Casteljaloux commence bien avant la remontée flandrienne. Certains conduits existaient déjà au début de la dernière glaciation würmienne, avant l’arrivée des sables vers -30 000 ans. La limite d’âge minimum de ce karst se situerait à -40 000 ans.

3- Karsts jurassiques et crétacés de la bordure nord-est du bassin sédimentaire (à l’affleurement et sous couverture)

Les formations carbonatées du Secondaire (Jurassique et Crétacé) se trouvent en bordure du Massif central et du Massif armoricain (Quercy, Périgord, Charentes). Présentes à l’ affleurement , elle se retrouvent sous couverture par plongement progressif vers l’ouest et la façade atlantique. Les Causses du Quercy constituent une région remarquable du fait des plateaux calcaires qui présentent des morphologies karstiques caractéristiques : dolines (cloups), grottes (crozes), gouffres (igues), réseaux de vallées sèches sillonnant la surface du plateau et buttes isolées (pechs).

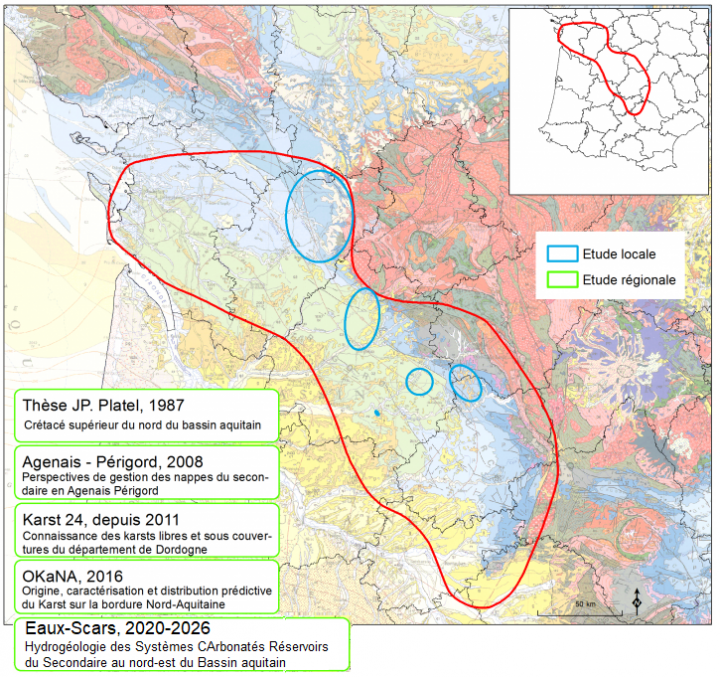

Exploration des différents secteurs (en bleu) du nord vers le sud, des projets (en vert) par ordre chronologique.

Illustration des formations karstiques du Jurassique et du Crétacé, de la bordure nord-est du bassin sédimentaire

BRGM

La Touvre / La Rochefoucault

Un travail de thèse (2011) a été consacré à l'étude des grottes et dépôts souterrains du grand bassin karstique charentais de La Touvre (deuxième source de France, qui alimente Angoulême).

Le premier objectif est de montrer que la série calcaire jurassique est affectée, dans sa masse, par le processus de fantômisation (altération isovolume) qui a eu lieu pendant le Crétacé inférieur, durant 45 millions d’années ; les preuves ont été recherchées dans les carrières, les grottes et à partir des forages. La fantômisation de la roche explique la génèse des grottes labyrinthiques et permet d’expliquer que les grandes réserves aquifères sont contenues principalement dans la roche devenue poreuse (circulation très lente) et secondairement dans les conduits karstiques (circulation rapide). Cette conclusion est confirmée par l’analyse des courbes de tarissement de la résurgence qui suggère une mauvaise karstification.

Le deuxième objectif est l’étude de deux grands remplissages détritiques, situés dans les grottes de la Fuie et du Bois du Clos. L’étude géochimique, sédimentologique et minéralogique des dépôts, a permis de caractériser les dynamiques hydro-sédimentaires et les conditions paléoenvironnementales, notamment entre les stades isotopiques marins 6 et 3, obtenus à partir des datations 14C et U/Th sur les stalagmites de la grotte du Bois du Clos. L’imagerie chimique par fluorescence X met en évidence des niveaux carbonatés, apportant une preuve supplémentaire de la spéléogenèse par fantômisation.

Enfin, l’étude comparée des séquences spéléologiques et archéologiques régionales rend compte du rôle des paramètres locaux et régionaux, mais aussi des facteurs globaux au niveau paléoclimatique.

Sources de La Touvre (Charente) : un des trois principaux exutoires, le Font de Lussac, s’ouvre sur la gauche au premier plan (à gauche, en période de crue, à droite, en étiage)

cliché gauche : R. Maire 25/03/2007, cliché droite : B. Losson 16/09/2011

La Source du Toulon

Dans une démarche d’approfondissement des connaissances du fonctionnement des aquifères karstiques, le site pilote des Sources du Toulon (à Périgueux, Dordogne), siège d’une alimentation multi-réservoirs, a été choisi parce qu'il offre une fenêtre d’observation privilégiée sur les relations hydrogéologiques entre les aquifères de la marge nord du Bassin aquitain. Elles sont utilisées depuis 1832 pour l’alimentation en eau potable de la ville de Périgueux, et constituent actuellement son unique ressource.

L’objectif de ce travail a été de tester une approche multi-traceurs et un suivi haute-résolution pour caractériser le fonctionnement et la vulnérabilité d’un aquifère karstique multicouche. L’utilisation d’une approche couplée, hydrodynamique et hydrochimie, a mis en évidence l’alimentation des Sources du Toulon par une ressource profonde et captive en complément d’un aquifère libre plus superficiel. Ces informations ont été intégrées dans le contexte hydrogéologique global de la zone d’étude pour proposer une nouvelle délimitation du bassin d’alimentation. L’utilisation d’un suivi haute-résolution a permis de préciser le fonctionnement hydrogéologique du système ; il en ressort des fonctionnements différents suivant les crues, avec des transferts de masse pouvant s’étendre de quelques jours à quelques semaines. L’apport des isotopes des nitrates (δ15N-NO3- ; δ18O-NO3-) a permis d’identifier deux origines pour ces nitrates mesurés dans les eaux de surface et souterraines : les fertilisants minéraux de synthèse, utilisés en agriculture, et les rejets d’assainissement individuels. L’évaluation temporelle de la vulnérabilité spécifique des Sources du Toulon, à certains marqueurs de contamination tels que les particules, les éléments bactériologiques et les nitrates, a permis de distinguer plusieurs masses d’eau superficielles et subsuperficielles participant à l’alimentation pendant les crues, et jouant un rôle différent dans le transfert des contaminants.

La grotte de Lascaux

Au moins 3 sujets de thèse s'intéressent au fonctionnement de l'épikarst de la grotte de Lascaux (Lot) :

- développement de nouvelles méthodologies pour l’étude de l’environnement des cavités (thèse 2009)

La grotte préhistorique ornée de Lascaux offre une fenêtre d’observation à l’intérieur d’épikarst et constitue ainsi un site privilégié pour le suivi des processus de transferts. La grotte fait partie d’un réseau karstique fossile, partiellement comblé par du matériel détritique sablo-argileux. Les parties basses de la cavité montrent des fortes teneurs en CO2 dans l’air, supérieures à 8% (80 000 ppmv) lors de certaines périodes estivales. Cette thèse propose une étude des caractéristiques de l’infiltration en milieu karstique grâce au suivi des variations chimiques et isotopiques d’une émergence épikarstique au plafond de l’entrée de la grotte. Les principaux objectifs sont la compréhension de la dynamique des fluides en transit dans l’épikarst, la recherche de la source des fortes teneurs en CO2, ainsi que la détermination du rôle des épandages détritiques dans les modalités de recharge de l’ aquifère karstique.

- étude de l’infiltration et de ses variations interannuelles en contexte épikarstique pour la caractérisation du fonctionnement des hydrosystèmes karstiques (thèse 2015)

L’infiltration correspond à l’ensemble des écoulements contribuant à la recharge des réserves des systèmes karstiques ou aux variations des débits à leurs exutoires. L’objectif de cette thèse est la caractérisation de l’infiltration et son utilisation dans l’étude des transferts pour la compréhension du fonctionnement des systèmes karstiques, en comparant deux sites : celui de Lascaux et celui du nord du Vaucluse (Provence).

A l’issue de ce travail, il apparaît que la connaissance des processus liés à l’infiltration est fondamentale pour la compréhension des écoulements en milieux karstiques, dans un objectif de quantification de la recharge et de protection de la ressource.

- étude de l’aérologie et développement d’une méthode de simulation des processus calco-carboniques aux parois (thèse 2017)

Ces travaux de thèse se sont attachés à comprendre la dynamique du CO2 dans le continuum sol-épikarst-cavité afin d’en évaluer les potentiels impacts sur la conservation des parois. Nous bénéficions à Lascaux d’une fenêtre d’observation sur les écoulements provenant de l’épikarst sus-jacent dans le SAS 1 de la cavité, mais aussi d’une instrumentation conséquente. Elle permet l’acquisition de nombreuses séries de données temporelles des paramètres microclimatiques, ainsi que des teneurs en CO2 de l’air en différents points de la cavité, ou encore du débit de l’émergence épikarstique depuis le début des années 2000.

Le Causse de Martel

Dans le travail de thèse (1991) consacré au site du Causse de Martel, l’originalité du fonctionnement et de la structure des aquifères étudiés a ainsi été mise en évidence, avec : deux types de drainage (l’un fonctionnel qui apparaît en hautes eaux, l’autre plus médiocre en basses eaux) ; des réserves en eau importantes mais localisées ; une superposition quasi-parfaite des structures de drainage souterrain avec les paléo-bassins versants de surface. On a démontré l’influence déterminante de la paléo-hydrologie, elle-même dépendante de l’histoire géologique complexe de cette région au cours du Tertiaire et du Quaternaire.

Les conséquences de ces résultats sont applicables tant au plan de la protection des captages que de la recherche de ressources en eau.

La grotte de Cussac

Un sujet de thèse (2011) est consacré à l'étude de l’air et des écoulements d’eau, dans la zone non saturée du karst de la grotte ornée et sépulcrale de Cussac (Dordogne).

Dans cette grotte perchée, on a accès à plusieurs écoulements provenant de différentes parties de la Zone Non Saturée ( ZNS ) et d’une petite zone saturée , ainsi qu'aux écoulements à l’intérieur du massif. Les paramètres aérologiques de la cavité, dont la pression partielle de CO2 (pCO2) et la température, ont fait l’objet d’un suivi depuis 2003, afin d'élaborer un modèle simple de ses relations avec l’atmosphère extérieure et l’atmosphère de la ZNS .

Au-delà de l’utilisation des "outils classiques" pour l’étude des aquifères karstiques, l'auteur étudie les écoulements hydrologique et aérologique, à travers l’une des spécificités du système karstique : l’interdépendance des phases gazeuse, liquide et solide. Les échanges entre la roche, l’eau et la pCO2 de l’air de la ZNS ont été estimés à partir de l’utilisation des équations d’équilibre calco-carboniques. Le schéma de fonctionnement du système karstique est enrichi par une vision conceptuelle des conditions d’écoulement et une localisation, dans les différentes parties du massif, des processus de dissolution et évasion de CO2 et de dissolution et précipitation de carbonate.

L’étude du carbone 13 apporte des précisions sur l’évolution de la pCO2 dans la ZNS et dans l’environnement particulier qu’est la cavité. La signature isotopique du CO2 de la ZNS est estimée à partir des mesures de carbone 13 dans les eaux. Cela nécessite de prendre en compte les processus d’évolution du carbone minéral total dissout au cours des écoulements.

Le Crétacé supérieur du nord du Bassin aquitain

L’étude synthétique du Crétacé supérieur nord-aquitain (thèse, 1987) a permis de retracer l'évolution d'une plate-forme carbonatée, aux environnements contrastés, depuis ses bordures littorales au nord et à l'est jusqu'au talus qui la sépare du domaine du Bassin au sud-ouest. Sur cette plate-forme, la sédimentation du Crétace supérieur s'organise en deux méga-séquences ou cycles '' transgression - régression '' : la première, lors du Cénomano-Turonien et la seconde, depuis le Coniacien jusqu'au Maastrichtien. Les 2 séquences sont séparées par une discontinuité majeure correspondant à une phase d'émersion locale.

Dans ce cadre, a été abordée l’évolution géodynamique de la marge passive du nord du Bassin d'Aquitaine, pendant la phase d’accrétion océanique du golfe de Gascogne. Grâce à l'analyse séquentielle, ont été mis en évidence les effets de la subsidence sur la plate-forme, au travers d'une quinzaine de séquences de premier ordre, jalonnées de six principales phases tectoniques. Enfin la reconstitution des paléoenvironnements, par approche sédimentologique, permet de présenter treize cartes paléogéographiques, montrant l’évolution latérale des séries sur cette plate-forme mesogéenne, où les arrivées de matériaux terrigènes perturbent souvent le développement des environnements récifaux à rudistes : c'est le cas en particulier pendant le Cénomanien inférieur et supérieur, le Turonien supérieur ainsi que le Santonien supérieur.

Synthèse géologique et hydrogéologique des réservoirs captifs du Jurassique de la plate-forme nord-aquitaine

(Etude réalisée par le BRGM , 2009)

Sur l’ensemble de la plate-forme nord-aquitaine, il est possible d’individualiser, de façon assez générale, cinq réservoirs aquifères, dans la série jurassique, séparés par des épontes plus ou moins continues (formations marneuses ou marno-calcaires).

Ces formations carbonatées, le plus souvent karstiques, s’étendent sur la majorité des départements du Lot, de Lot-et-Garonne et de la Dordogne et se prolongent jusqu’en Gironde. Ce sont de vastes réservoirs aquifères dont les qualités varient latéralement en fonction de leur nature lithologique, de la recristallisation/cimentation des faciès , de la karstification, qui présentent des communications plus ou moins faciles entre eux.

Connaissances des karsts libres et sous couverture, dans le département de la Dordogne

(Etude réalisée par le BRGM , 2018)

L’objectif du projet est double : d’une part, répondre aux besoins de connaissances sur le fonctionnement général des aquifères carbonatés de Dordogne et d’autre part, mettre en place une méthodologie d’étude des systèmes karstiques qui puisse être transposable à d’autres aquifères carbonatés du Bassin aquitain et appropriable par les acteurs locaux.

La compréhension du fonctionnement des aquifères carbonatés nécessite donc une approche pluridisciplinaire (acquisition de données ayant trait à la géomorphologie, à la géologie, à l’hydrogéologie ou encore à la géochimie) et l'emploi de plusieurs méthodes (connaissance des sources, leur disposition, leur débit ou encore leurs propriétés physico-chimiques ; traçages ; piézométrie ; relations pluie-niveaux piézométriques ; suivis physico-chimiques ; conditions d'infiltration).

Origine, caractérisation et distribution prédictive du Karst sur la bordure Nord-Aquitaine (OKaNA)

(Etude réalisée par le BRGM , RP-66812-FR, 2016)

Le projet de recherche OKaNA a pour objectif principal d’expliquer et/ou de prédire la position et le fonctionnement actuels des massifs carbonatés karstifiés, à la fois libres et sous couverture. Il s’inscrit dans la stratégie du BRGM de développer des travaux scientifiques de qualité sur ce sujet, afin d’améliorer la connaissance des ressources en eau dans les karsts et de leur fonctionnement.

Ce travail apporte des éléments supplémentaires à la compréhension de la mise en place des réservoirs aquifères ainsi que leur fonctionnement actuel (formes et processus à l’origine du modelé karstique observable), dans la bordure nord-aquitaine ; en plus d’identifier les périodes favorables à la karstification.

Plusieurs fonctionnements hydrogéologiques se distinguent du fait d’une karstification multiple et polyphasée :

- l'extrême bordure orientale, composée de formations jurassiques, caractérisées par des réservoirs étendus, épais et très karstifiés, et un fonctionnement principal en aquifères libres.

Le karst actif est très structuré par l’histoire cénozoïque du décapage progressif de la couverture sédimentaire crétacée et tertiaire, dont le retrait a permis la formation de fenêtres hydrogéologiques qui ont évolué avec les variations du niveau de base. - un

karst

profond et captif développé au sein des formations jurassiques sous couverture sédimentaire plus récente (crétacée et tertiaire), plus à l’ouest.

Les hypothèses de ce processus sont soit c'est une karstification épigène lors du Crétacé inférieur (processus de karstification au cours de la phase d’émersion qui a duré plus de 35 Ma), soit une karstification hypogène (qui se développe dans le cœur des bassins sédimentaires et sur leurs marges). - un

aquifère

multicouche composite, à caractère karstique, au sein des formations crétacées, caractérisé par de petits bassins-versants.

Du fait de la présence de nombreuses épontes au sein de la pile sédimentaire, le système est segmenté en plusieurs réservoirs superposés et peu épais, limitant le développement vertical du karst . Malgré cette compartimentation, les connections entre réservoirs intra-crétacés ou entre réservoirs crétacés et jurassiques sont possibles et se font par des failles, permettant des circulations ascendantes ou descendantes, selon la charge des aquifères captifs de la pile sédimentaire mésozoïque.

Hydrogéologie des systèmes carbonatés réservoirs du Secondaire au nord-est du Bassin aquitain

(Projet de recherche du BRGM , 2020-2026)