Bretagne

Bretagne

Gestion des eaux souterraines bretonnes

ADRESSAGE - l’eau souterraine sur la frange littorale du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo (2019)

Récolte et Analyse des Données Relatives aux prélèvements d’Eau Souterraine des Serristes/irrigants travaillant sur la zone littorale du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo. Conseils et préconisations pour une Gestion durable de la ressource en Eau souterraine (projet ADRESSAGE).

Le projet ADRESSAGE a été financé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional Bretagne et le BRGM .

Contexte

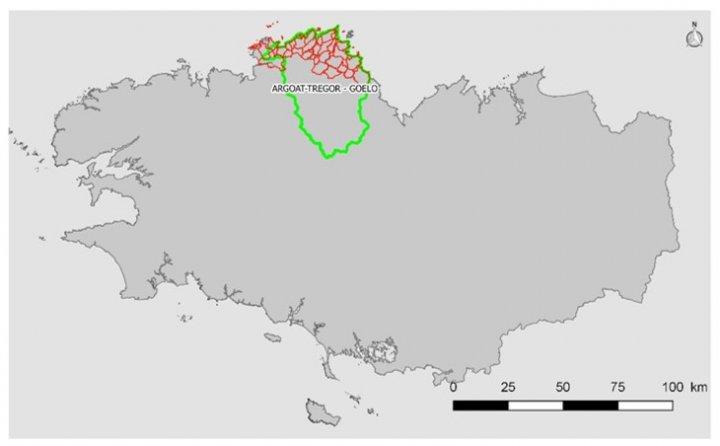

Dans le cadre de la disposition n°61 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Argoat-Trégor-Goëlo : « Améliorer la connaissance des prélèvements en zone littorale », 11 secteurs prioritaires pour l’acquisition de connaissances sur les prélèvements en eau ont été définis sur 35 communes littorales du département des Côtes d’Armor (région Bretagne) entre l’Anse de Perros-Guirec et la commune de Plouha (superficie 500 km2).

Face aux enjeux existants (prélèvements, quantité, qualité, biseau salé, changement climatique) les objectifs du présent projet intitulé ADRESSAGE ont été fixés : récolter et analyser les données relatives aux prélèvements d’eau souterraine (quantité et qualité) des serristes/irrigants travaillant sur la zone littorale du SAGE , pour ensuite donner des conseils et des préconisations d’usage pour arriver à une gestion durable de la ressource en eau souterraine.

Localisation de la zone d’étude du projet ADRESSAGE (communes en rouge) sur le territoire du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo (en vert)

@ brgm

Localisation de la zone d’étude du projet ADRESSAGE (communes en rouge) sur le territoire du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo (en vert)

Les questions scientifiques et techniques qui se posent sont les suivantes :

- Quelles sont les données disponibles relatives aux prélèvements d’eau souterraine (dispositifs de comptage des volumes prélevés, analyses de qualité d’eau…) des serristes/irrigants ?

- Comment mieux estimer les prélèvements d’eaux souterraines sur le territoire ?

- Quel est l’impact des prélèvements sur la ressource en eau en zone côtière ?

- Existe-t-il un risque de remontée du biseau salé dans les eaux souterraines ?

Résultats

Le projet a débuté par l’établissement d’un formulaire d’enquête papier élaboré par Guingamp Paimpol Agglomération (GPA), le BRGM , la CLE du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo, les professionnels agricoles (SYNTEC/Chambre d’Agriculture), les structures de bassins versants (SMEGA/SMJGB) avec l’appui des acteurs locaux (EPCI concernés : Lannion Trégor Communauté, Leff Armor Communauté, Union des Coopératives de Paimpol et de Tréguier (UCPT), DDTM 22). Il a été envoyé aux exploitants exerçant sur les 35 communes des 11 secteurs prioritaires. Le formulaire visait notamment à récolter des informations sur le comptage annuel et historique des volumes d’eau souterraine réellement prélevés par forages et sur les résultats d’analyses de la qualité de l’eau souterraine.

Une évaluation des données déjà disponibles et études existantes a été réalisée. Par la suite, une évaluation des besoins en eau souterraine a été effectuée par l’intermédiaire des questionnaires reçus, d’une visite de serres et d’une quantification des serres par photographies satellitaires. Une évaluation des prélèvements en eau souterraine a été faite, dont la précision et les incertitudes ont été discutées. Les travaux se sont ensuite portés sur les aspects qualitatifs, notamment sur les possibilités de salinisation des eaux, avant d’aboutir à des recommandations de gestion sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de la ressource en eau souterraine.

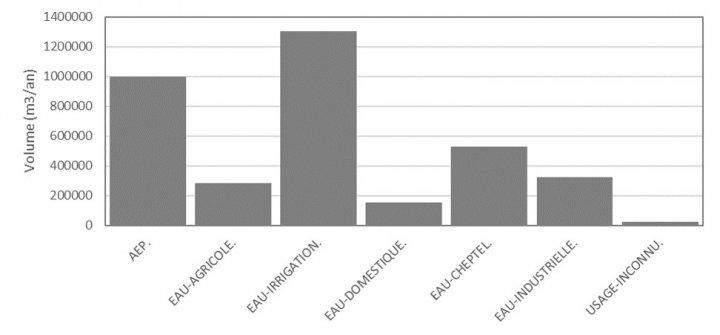

L’étude menée a permis d’améliorer significativement la quantification des prélèvements sur la zone d’étude. Elle a notamment permis de définir à l’échelle de la commune les prélèvements en fonction de différentes catégories d’usage (alimentation en eau potable ( AEP ), agriculture, élevage, industriel). Cette quantification montre que les usages irrigation et eau potable sont prépondérants sur la zone d’étude. Le volume prélevé annuellement est estimé à 3.1 Mm3/an (dont 1 à 1.3 Mm3/an destinés à l’irrigation et 1 Mm3/an destinés à l’ AEP ). Elle met cependant en avant une forte disparité à l’échelle de la zone, avec notamment au niveau de certaines communes des parts très importantes d’irrigation, et ce principalement au niveau des communes côtières de Ploubazlanec et Paimpol où la part de l’irrigation sur les volumes prélevés monte respectivement à 95% et 67.5%.

Répartition des volumes prélevés en eau souterraine par usage sur la zone d’étude (après réévaluation en prenant en compte le nombre de forages)

@ brgm

Répartition des volumes prélevés en eau souterraine par usage sur la zone d’étude (après réévaluation en prenant en compte le nombre de forages)

La réalisation de ces bilans de prélèvements met aussi en avant la méconnaissance des prélèvements réellement effectués et le manque de données et outils permettant de les recenser. Les estimations proposées sont parfois basées (à l’exception de l’ AEP ) sur des volumes liés à des débits instantanés en fin de foration ; débits qui ne sont pas régulièrement mesurés et ne correspondent pas aux débits réels d’exploitation. Ceci ne permet pas de connaitre l’évolution des prélèvements dans le temps et donc de possibles évolutions, qu’elles soient à la hausse ou à la baisse. Les prélèvements estimés ici sont donc soumis à des incertitudes, mais à l’heure actuelle aucune source d’information plus précise n’est disponible.

La qualité des eaux souterraines a été étudiée vis-à-vis du risque d’intrusion saline. Il s’avère qu’une salinisation des eaux souterraines est en cours sur le secteur d’étude. Les données disponibles ne permettent pas de quantifier finement l’amplitude et la vitesse d’évolution. Cependant, le phénomène semble généralisé et bien ancré. Cette salinisation des eaux peut avoir un impact particulièrement important sur les exploitations des serristes et irrigants et se répercuter sur l’activité économique de toute la zone concernée.

Compte-tenu des informations disponibles pour la réalisation de cette étude, l’eau souterraine semble localement fortement exploitée vis-à-vis des quantités prélevées sur une partie du territoire. Les conséquences de cette exploitation sont particulièrement importantes en raison du caractère côtier de la zone d’étude qui entraîne la salinisation en cours des eaux souterraines.

Il s’avère nécessaire de prendre des mesures collectives pour maintenir une ressource pérenne et durable.

Des recommandations de gestion ont été formulées à la fois sur les aspects quantitatifs et qualitatifs. 14 recommandations ont été formulées notamment sur l’acquisition de connaissances et la mise en place d’un réseau de surveillance afin de limiter la pression sur la ressource du point de vue des volumes prélevés, de limiter l’impact des prélèvements sur la qualité des eaux, notamment sur le risque d’intrusion saline et pour obtenir les informations nécessaires à une gestion intégrative de la ressource en eau souterraine.

Pour en savoir plus : Rapport BRGM/RP-68709-FR

MétéEAU Nappes - Une plateforme web innovante pour aider à la gestion des eaux souterraines

Le site web MétéEAU Nappes, créé par le

BRGM

, est un outil de situation en temps réel et de prévision du comportement des aquifères en France.

Cet article décrit MétéEAU

Nappes

et ses services associés, et il présente quelques captures d’écran.

Description

Le site internet MétéEAU Nappes , développé par le BRGM , permet, pour des points de surveillance associés à un modèle hydrologique global, la visualisation en quasi temps réel des données brutes et valorisées issues des mesures effectuées sur le réseau piézométrique national géré par le BRGM . Ces données sont mises à disposition sous forme de cartes et de courbes dynamiques issues de travaux de modélisation et de prévision des niveaux des nappes en basses eaux et en hautes eaux (en lien avec des problématiques de sécheresse et de crue). Les modèles globaux utilisés (Gardénia, ÉROS et Tempo © BRGM ) permettent à partir des données météorologiques, hydrologiques et piézométriques d’entrée (associées à des données de prélèvement ), la prévision des niveaux de nappes . Ces prévisions, lancées sur 6 mois, sont comparées à des seuils piézométriques de sécheresse issus des arrêtés préfectoraux de restriction d’usage en cours. Des données météorologiques, hydrologiques et piézométriques sont mises en ligne en temps réel sur plusieurs sites représentatifs de France métropolitaine.

MétéEAU Nappes offre un ensemble de services permettant le suivi du comportement actuel et futur des aquifères en France (et par extension, pour les aspects de gestion, à la disponibilité de la ressource en eau par anticipation). C’est un véritable outil d’aide à la décision pour la gestion de la ressource en eau dans les territoires à forts enjeux.

Dans un contexte de changement climatique et de probables tensions sur la ressource en eau, plusieurs partenaires publics et privés ont déjà manifesté leur intérêt ( DREAL , DDTM, Service de Prévision des Crues, Météo-France, Agences de l’Eau, Régions et Départements, EPCI, Presse, Industriels, Opérateurs numériques…).

Fonctionnalités et services

Le site internet MétéEAU Nappes offre un ensemble de services variés utiles à la gestion des étiages et des risques d’inondation par remontée de nappe :

- un site internet avec accès public hébergé sur un serveur BRGM avec des services informatiques associés ;

- une interface web facile d’utilisation et compréhensible rapidement (cartes et courbes en temps réel, fiches dynamiques actualisées à chaque connexion ; c’est-à-dire rafraichies à la date du jour) ;

- un affichage historique et temps réel (carte et courbes) des données météorologiques - eaux souterraines - eau de surface mises à disposition par différents producteurs institutionnels (SCHAPI, Météo-France, BRGM ) ;

- une carte de la situation des nappes à la date du jour, dans le passé ou dans le futur (prévisions du comportement des aquifères) : Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) actuel calculé à partir de données de la banque nationale ADES et des données piézométriques mesurées en temps réel (hébergées sur un serveur FTP BRGM ), IPS antérieur, ou IPS prévisionnel issu des données de prévision des niveaux de nappes selon divers scénarios climatiques ;

- des courbes avec superposition d’un ensemble d’informations pertinentes (niveaux piézométriques : historiques mesurés, données temps réel, niveaux prévisionnels ; seuils piézométriques sécheresse/crue ; débit de rivière temps réel ; pluviométrie temps réel) ;

- des outils associés aux cartes et aux courbes : info-bulles, seuils de zoom, historique de chronique, légende, possibilité d’afficher ou non un point ou une courbe, impression, téléchargement d’image ;

- un rafraîchissement automatique mensuel avec Gardénia des données prévisionnelles du niveau des nappes avec des données météorologiques récentes (actuellement, celles du mois précédent) ;

- une mise à disposition des métadonnées associées aux prévisions exposées (modèle utilisé, pas de temps, période de calage, coefficient de corrélation, postes utilisés, prise ou compte ou non de prélèvements, cote du terrain naturel au droit du piézomètre, source bibliographique des seuils piézométriques [arrêtés préfectoraux, études BRGM …]) ;

- une interface de programmation applicative (API) privée dynamique (pour un piézomètre choisi : renvoi des courbes piézométriques prévisionnelles, et renvoi d’un point avec symbologie et couleur de l’IPS actuel ou prévisionnel…).

Quelques captures d’écran

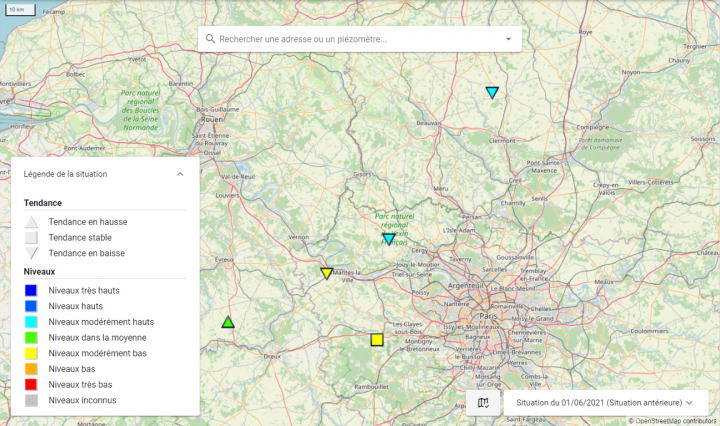

Affichage de la situation des nappes à une date choisie par l’utilisateur

Carte MétéEAU

Nappes

au 01/06/2021

@ BRGM

Carte MétéEAU Nappes au 01/06/2021

Dans la partie carte de l’application, il est possible d’afficher la situation des nappes : à la date du jour, en revenant sur une date passée, ou en choisissant une date future.

La situation mise à jour se base sur l’Indicateur Piézométrique Standardisé calculé à la date choisie par l’utilisateur.

Interrogation d’un point d’eau pour afficher les graphiques associés

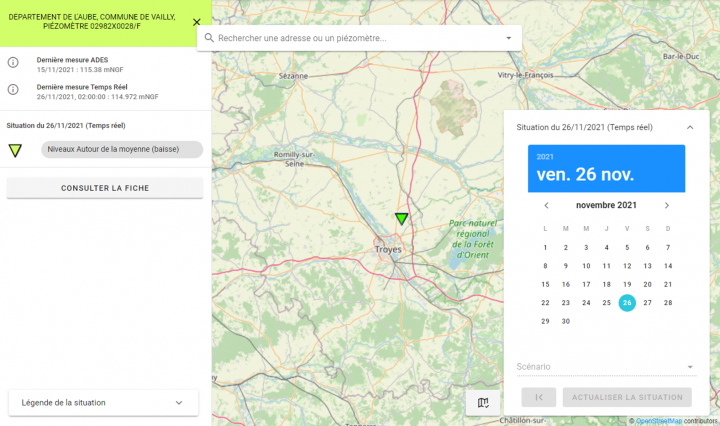

Carte MétéEAU Nappes au 26/11/2021

@ BRGM

Carte MétéEAU Nappes au 26/11/2021

En cliquant sur l’un des piézomètres, on affiche la légende de sa situation en temps réel ainsi que la dernière valeur de niveau de nappe mesurée.

On peut aussi consulter sa fiche et accéder à son bulletin de situation rafraichi à la date du jour (fiche dynamique avec plusieurs graphiques).

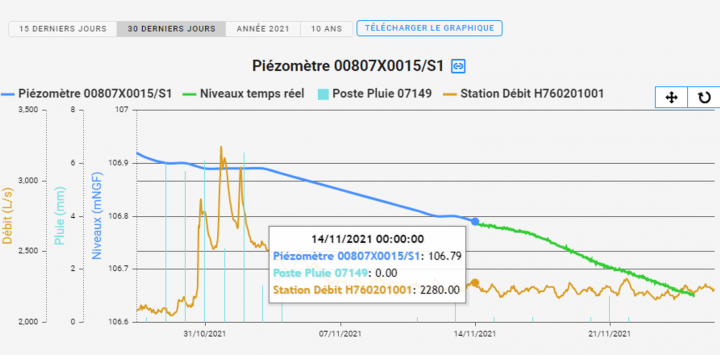

Affichage des graphiques en temps réel

Courbes MétéEAU

Nappes

au 26/11/2021

@ brgm

Courbes MétéEAU Nappes au 26/11/2021

Ce graphique montre les diverses mesures en temps réel : débit de la rivière (en orange), pluviométrie (en bleu clair), niveaux de nappe historiques (en bleu foncé) et en temps réel (en vert).

Il est possible de naviguer sur ce graphique (choix d’une période de temps, déplacement, zoom) et de télécharger l’image.

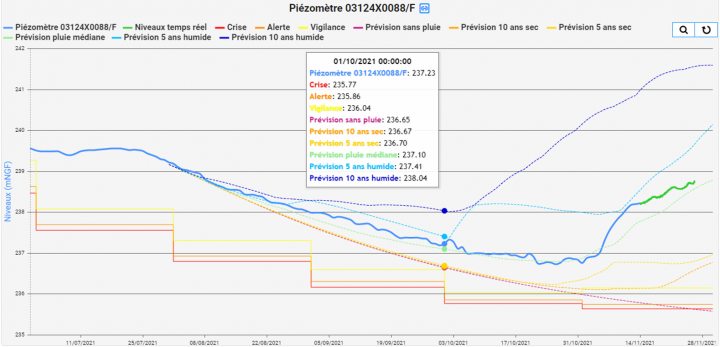

Affichage des prévisions de niveaux de nappe

Détail des prévisions de niveaux de nappe au 01/08/2021

@ brgm

Détail des prévisions de niveaux de nappe au 01/08/2021

Ce graphique montre les prévisions de niveaux de nappe selon différents scénarios climatologiques.

Les niveaux de nappe observés sont superposés à ces prévisions et aux seuils piézométriques de gestion (en périodes de hautes eaux ou de basses eaux).

Des info-bulles permettent d’afficher les données de chaque jour.

Pour en savoir plus :

Water For Tomorrow (2023)

Le projet

Water for Tomorrow est un projet transfrontalier (Angleterre/France) qui visait à développer et à tester des outils innovants de gestion de l’eau et des systèmes d’aide à la décision. Ces outils permettront une gestion à court terme plus réactive des épisodes de sécheresse et une meilleure planification à long terme, ainsi que des investissements dans la gestion de l’eau à l’échelle locale.

Cadre et intervenants

Water for Tomorrow est un partenariat transfrontalier de 5 structures anglaises (River trust, Water Resources East, Environment Agency) et françaises (Communauté d’Agglomération Bétunes Bruay Artois Lys Romane - CABBALR et BRGM ).

Ce projet de 4 millions d’euros est financé par le programme européen INTERREG VA France (Manche) Angleterre qui a engagé 2,8 millions d’euros via le Fonds européen de développement. Le projet s’est achevé en mars 2023.

5 sites pilotes ont été définis, dont trois en Angleterre et deux en France :

- Sud Finistère, France

- CABBALR, France

- Broadland Rivers, Angleterre

- Cam Ely Ouse, Angleterre

- East Suffolk, Angleterre

Résultats du projet

- De nouvelles méthodes de collecte de données, modèles hydro-économiques et nouveaux logiciels pour améliorer l’allocation de l’eau et l’alerte précoce en cas de pénurie d’eau ,

- Une collaboration multisectorielle qui soutient l’adoption et le déploiement de ces systèmes et l’utilisation de technologies intelligentes dans la gestion des ressources en eau dans l’espace France-Manche-Angleterre.

Consultez les livrets du dossier d’information Water for Tomorrow :

- Livret 4 : Quelles évolutions de l’irrigation dans un futur proche ? Réalisation d’ne enquête sur le territoire du bassin de la Lys

- Livret 6 : Diagnostic de l’équilibre ressources-besoins à long terme sur un territoire historiquement peu soumis aux sécheresses

- Livret 7 : Evaluation de l’impact du changement climatique sur les capacités de production des ressources en eau souterraines des aquifères de socle

- Livret 12 : Adaptation précoce à la sécheresse : le potentiel de l’application web MétéEAU Nappes

- Livret 13 : Anticiper les besoins de sécurisation des systèmes d’alimentation en eau potable : construction d’un modèle hydro-économe

- Livret 14 : Allier démarche participative et modélisation pour construire une stratégie collective de sécurisation de l’alimentation en eau potable

Ces livrets sont complétés par des annexes techniques, des études de cas détaillées et des rapports. Ils sont disponibles ainsi que certains outils mentionnés dans ces livrets sur le site Water For Tomorrow.

Lien vers le site Water For Tomorrow

Retrouvez toutes les vidéos associées au projet.

Méthodologie pour la mise en place d’un système de Suivi et d’alerte des EAUx Souterraines exploitées pour l’eau potable en Ille-et-Vilaine - S-eau-S (2023)

Le Syndicat Mixte de Gestion de l’eau potable de l’Ille-et-Vilaine (SMG Eau 35) a pour principale mission de sécuriser l’Alimentation en Eau Potable ( AEP ) du département d’Ille-et-Vilaine, sur le plan qualitatif et quantitatif.

Dans ce cadre, le SMG Eau 35 a sollicité le BRGM pour proposer une méthodologie permettant de définir des seuils de gestion sur les captages d’eau souterraine pour l’ AEP du département d’Ille-et-Vilaine (seuils de vigilance et d’alerte) afin de garantir l’exploitation des ouvrages AEP . L’objectif de ce projet S-eau-S est de développer une méthode simple à mettre en œuvre pour les syndicats d’eau potable, permettant de relier les niveaux piézométriques observés dans les ouvrages exploités à d’éventuelles difficultés de pompage.

Connaissances préalables nécessaires pour fixer des seuils de gestion par ouvrage

La définition de seuils de gestion nécessite préalablement d’avoir une bonne connaissance des ouvrages de production, de la géométrie et des caractéristiques de l’

aquifère

sollicité mais nécessite aussi la présence d’un suivi

piézométrique

sur ces ouvrages.

L’objectif de cette étude est d’améliorer la gestion de la ressource vis-à-vis des ouvrages. Le critère de base est donc de connaitre le seuil de rupture de chaque ouvrage (niveau minimum admissible).

Dans un premier temps, les critères à prendre en compte pour pouvoir définir le niveau minimum admissible dans chaque ouvrage puis des seuils de gestion ont été listés :

- disponibilité et qualité des données de suivi : acquisition des données piézométriques, bancarisation et état des données disponibles ;

- position des équipements de l’ouvrage : pompe, crépine, drains, barbacanes ;

- géométrie de l’ aquifère : arrivée d’eau, toit de l’ aquifère captif, dénoyage admissible ( aquifère libre), niveaux pyriteux, zéro NGF en milieu littoral.

Une grille de détermination du niveau minimum admissible a été réalisée, en concertation avec les hydrogéologues des syndicats du pôle grand ouest. Cet outil permet de définir sur chaque ouvrage souterrain le niveau piézométrique minimum admissible, à partir des informations disponibles sur l’ouvrage.

Téléchargement de la grille de calcul

Propositions de méthodes pour définir des seuils de gestion

Le BRGM a ensuite co-construit avec le SMG Eau 35 et avec la collaboration des syndicats d’eau du Pôle Ouest une méthodologie théorique de définition des seuils de gestion pour couvrir les différents cas de figure possibles (contextes et connaissances disponibles). Il a été décidé de raisonner en termes de lame d’eau exploitable, afin de pouvoir déterminer l’état de la ressource par rapport à un niveau minimum admissible.

Plusieurs méthodes ont été proposées pour fixer des seuils de vigilance et d’alerte sur les ouvrages souterrains exploités pour l’eau potable (taux de remplissage entre le niveau minimum admissible et le niveau maximum, prise en compte des rabattements, prise en compte de la baisse estivale de productivité, analyse des données de volume).

Le BRGM propose de retenir et de tester la méthodologie du taux de remplissage, qui consiste à fixer des seuils entre le niveau minimum permettant de prélever dans l’ouvrage sans conséquence négative (niveau minimum admissible) et le niveau maximum connu dans l’ouvrage, la différence entre ces deux niveaux étant appelée zone de battement d’exploitation. Le BRGM propose de fixer deux seuils par rapport à cette zone de battement d’exploitation correspondant à 50% de remplissage de cette zone (seuil de vigilance) et à 30% de remplissage (seuil d’alerte). Ces seuils permettent d’indiquer quelle réserve en eau est encore disponible, en traduisant cette réserve sous forme de niveau. Ces taux de remplissage doivent être ajustés en fonction des ouvrages, du contexte hydrogéologique et de l’impact du franchissement de ces seuils sur la productivité des ouvrages.

La 2ème feuille de la grille de calcul permet de calculer ces seuils de gestion.

Validation de la définition de seuils basée sur le taux de remplissage

La méthode du taux de remplissage a été testée sur 3 ouvrages exploités d’Ille-et-Vilaine (deux forages et un

puits

), situés dans des contextes géologiques distincts (socle/sédimentaire), avec des exploitants différents.

Des visites de site ont été réalisées sur ces 3 ouvrages, les suivis disponibles ont été analysés et enfin des seuils de vigilance et d’alerte ont été calculés à partir de la méthode du taux de remplissage.

Conclusions et recommandations

La méthode n’a pu être complétement validée car les 3 ouvrages choisis disposent de chroniques courtes et parfois peu fiables : il faudra donc vérifier la pertinence de ces seuls et les relier à d’éventuelles difficultés pompage puis revoir ces seuils si nécessaire dans quelques années pour les adapter à l’exploitation de l’ouvrage.

L’analyse des critères permettant de fixer des seuils et les visites de sites réalisées amènent aux principaux constats suivants sur les ouvrages AEP souterrains d’Ille-et-Vilaine :

- la position du repère de mesure, de la sonde de mesure et l’unité (hauteur d’eau, profondeur, altitude) sont souvent mal connues,

- les chroniques de suivi des niveaux sont parfois peu fiables (précision de la sonde, unité de mesure, valeurs aberrantes, …),

- la position des équipements dans les ouvrages est relativement bien connue grâce à des inspections caméra réalisées récemment par le SMG Eau 35.

De ce fait et afin de permettre d’avancer sur la problématique, le BRGM préconise les actions suivantes pour chacun de ces constats :

Position du repère de mesure et de la sonde :

- vérifier la position de la sonde à chaque dépose de la pompe et à chaque intervention sur l’ouvrage, en mesurant la longueur du câble du capteur de pression ;

- compléter une fiche de vie par ouvrage pour bancariser les différents événements pouvant affecter la chronique, la production ou les rabattements : historique des ruptures d’approvisionnement, de l’entretien des ouvrages, des nettoyages et changements de pompe, des changements de sonde ;

- mettre un repère visuel sur chacun des ouvrages et sur chaque sonde pour identifier facilement le repère de mesure.

Fiabilité des chroniques :

- poursuivre l’acquisition et la bancarisation de données piézométriques dans les ouvrages AEP souterrains, fiabiliser les chroniques et les nettoyer en supprimant les valeurs peu fiables ;

- réaliser régulièrement des mesures manuelles de contrôle des enregistrements de la sonde de niveau ;

- envisager une homogénéisation des données bancarisées à l’échelle du département, en proposant un format de transmission des données (a minima niveau minimum et maximum journalier, unité, débit moyen, volume journalier) et en intégrant ces données dans un outil dédié (par exemple seQoya, développé par Aquasys, en Ille-et-Vilaine) ;

- bancariser les chroniques de volumes, de temps de pompage et/ou de débit de la pompe pour disposer d’autres mesures parfois plus fiables que les niveaux, pouvant également servir à l’étude de l’évolution de la productivité des ouvrages.

Position des équipements :

- réaliser des diagnostics caméra dans les ouvrages pour préciser l’équipement de l’ouvrage (crépines, barbacanes, pompe).

Ainsi, les solutions proposées sont perfectibles et ne sont pas définitives car elles n’ont pu être testées à grande échelle dans le cadre de ce projet : des évolutions seront donc à prévoir en fonction des résultats des tests qui seront menés sur des chroniques plus longues et fiabilisées. Il sera peut-être nécessaire de disposer de méthodes différentes en fonction des départements (contextes hydrogéologiques différents).

Il est proposé que les différents syndicats d’eau intéressés testent les méthodologies proposées (taux de remplissage, prise en compte des rabattements, baisse de productivité estivale) et fassent un retour d’expérience lors des prochaines rencontres de hydrogéologues des syndicats départementaux d’eau potable du Grand Ouest. Les seuils pourront être affinés dans quelques années et les pourcentages de remplissage pertinents sur chaque ouvrage pourront être définis. Il est en particulier important de vérifier la compatibilité des seuils qui seront définis par cette méthode avec ceux déjà fixés par les exploitants, par souci de cohérence et pour ne pas être en alerte systématique si le niveau minimum admissible est régulièrement dépassé.

Ce projet a mis en évidence l’importance de l’acquisition et de la bancarisation de données fiables, préalablement à toute tentative de définition de seuils de gestion ou de prévision de l’évolution des niveaux dans un ouvrage.

Le projet S-eau-S a permis d’engager la réflexion entre les différentes syndicats d’eau départementaux du Grand Ouest et le BRGM sur la définition de seuils de gestion, l’utilité de ces seuils et la fiabilité des chroniques de suivi des niveaux dans les ouvrages souterrains exploités pour l’eau potable.

Pour en savoir plus : rapport BRGM/RP-73084-FR