Rhin-Meuse

Rhin-Meuse

Karst dans le bassin Rhin-Meuse

Le terme de « karst » est issu de la région du Karst, en Croatie, et désigne un haut plateau calcaire affecté par des figures d’érosion caractéristiques : gouffres, dolines, grottes, chenaux souterrains, etc. Les aquifères karstiques résultent d’un processus complexe de karstification et d’évolution au cours du temps. La karstification se fait par dissolution des roches carbonatées ou sulfatées au contact de l’eau.

Notions générales sur les aquifères karstiques

Les aquifères karstiques résultent d’un processus complexe de karstification et d’évolution au cours du temps. La karstification se fait par dissolution des roches carbonatées ou sulfatées au contact de l’eau.

Processus de karstification

La karstification se fait par dissolution des roches carbonatées ou sulfatées au contact de l’eau chargée en acide carbonique (H2CO3), qui dérive du gaz carbonique de l’air, plus rarement de gaz carbonique d’origine profonde (associé à de l’hydrothermalisme).

La dissolution de la roche calcaire par l’eau associée au gaz carbonique fait intervenir de nombreux paramètres physico-chimiques dans un ensemble de réactions qui peut être simplifié ainsi :

eau + CO2 (gaz carbonique) + CaCO3 (roche) → eau + (calcium + bicarbonate)

L’eau chargée en gaz carbonique dissout ainsi le carbonate de calcium de la roche pour former un sel dissous de bicarbonate de calcium qu’elle transporte et évacue vers les cours d’eau. Elle élargit progressivement les vides initiaux dans lesquels elle circule, en façonne les parois et les agrandit jusqu’à créer de véritables chenaux qui facilitent l’infiltration et accentuent le processus amorcé.

Spécificités du karst

La spécificité du karst provient du processus de karstification qui, par dissolution des roches carbonatées (calcaires et dolomies), agrandit les discontinuités tectoniques et stratigraphiques contenues à l’intérieur des massifs. Il en résulte généralement des paysages de surface caractéristique (lapiaz, dolines, etc.), associés à un paysage souterrain constitué par les grottes et les gouffres. C’est ainsi quasiment le seul aquifère pénétrable par l’homme.

Les dimensions de ces vides présentent une très grande variabilité, depuis les fissures micrométriques à millimétriques jusqu’à des conduits de quelques dizaines de mètres de section et longs de plusieurs kilomètres. Il en résulte des vitesses d’écoulement à l’intérieur de l’ aquifère très variables, allant de moins de quelques centimètres par heure à plusieurs centaines de mètres par heure. Ces circulations souterraines très rapides sont l’une des principales caractéristiques hydrogéologiques des aquifères karstiques.

-

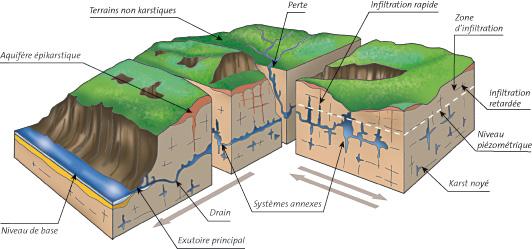

Type de zone karstique (© BRGM / A. Mangin/ H. Fournier-Tscherter)

© BRGM / A. Mangin / H. Fournier-Tscherter

- Type de zone karstique (© BRGM / A. Mangin/ H. Fournier-Tscherter)

On peut distinguer :

- La zone d’infiltration, qui est constituée par la partie non saturée de l’ aquifère au sein de laquelle des écoulements lents prennent place dans les fines fissures et des écoulements rapides au niveau de conduits verticaux plus ou moins connectés au réseau de conduits karstiques de la zone noyée ;

- La zone noyée, qui se développe principalement à l’aval, sans nécessairement s’étendre à l’ensemble d’un massif. Elle s’organise autour d’un axe de drainage ou d’un réseau de conduits karstiques en relation autour d’un axe de drainage ou d’un réseau de conduits karstiques en relation avec la roche encaissante, fissurée et pouvant comprendre des vides de grande taille organisés en ensembles individualisés, dénommés « systèmes annexes au drainage » par Mangin. Ces « systèmes annexes au drainage » sont en connexion hydraulique avec les conduits du réseau de drainage souterrain.

Cavités souterraines

Base de données BD Cavités

En France, chaque année l’ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de terrain liés à des cavités souterraines (effondrements..), ont des conséquences humaines et socio-économiques considérables.

La connaissance des cavités souterraines constitue un enjeu à ce titre, et a conduit à la création d’une base de données, nommée BD Cavités, qui rassemble les cavités naturelles (dont celles d’origine karstique) et anthropiques répertoriées.

Vous pouvez consulter les cavités répertoriées sur le site web de Géorisques :

-

Géorisques - cavités souterraines

Géorisques

- Site de la base de données des cavités souterraines

IKaRE : inventaire des phénomènes karstiques et des écoulements en milieu calcaire

Le projet IKaRE (acronyme pour Inventaire Karstique et Ressources en Eau) consiste en un inventaire spéléo-karstologique, sous la forme d’une Base de Données des Phénomènes Karstiques (BDPK) et d’une application cartographique d’interrogation des renseignements de la Base. Géographiquement, il s’applique au bassin Rhin-Meuse et les régions limitrophes.

La connaissance des phénomènes karstiques dans le bassin Rhin-Meuse est importante mais les données sont souvent dispersées dans de nombreuses revues ou études. Ce projet permet de rassembler toutes ces données dans la base BDPK. Cette base décrit la nature, la localisation, les caractéristiques et les origines des phénomènes.

La carte et la base de données des phénomènes karstiques est consultable sur le site de l’Université de Lorraine.

Cette base est complétée par la Base de données des expériences de Traçages (BDT). Elle est aussi diffusée sur le site de l’Université de Lorraine. Les données des traçages situés dans le bassin Rhin-Meuse de cette base BDT ont été bancarisées par le BRGM en 2024 dans la BD Traçages (Base de Données des traçages hydrogéologiques), visualisable dans l’espace cartographique du SIGES . Il est possible d’accéder à des fiches de consultation présentant les données liées aux opérations réalisées.

L’étude est le fruit d’un partenariat entre :

- l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM),

- le laboratoire LOTERR de l’Université de Lorraine,

- la Ligue Grand Est de spéléologie (LIGES),

- le Groupe d’Etudes et de Recherches en Eau, Environnement, Aménagement (GEREEA)

Bibliographie

- François D., Losson B., Harmand D. (2012) - IKARE : inventaire des phénomènes karstiques et des écoulements en milieu calcaire . Base de données spéléo-karstologique du bassin Rhin-Meuse et des régions limitrophes. Rapport d’étude - Version finale.

Traçages hydrogéologiques

Cet article a été réalisé dans le cadre d’une mutualisation avec d’autres

SIGES

(dont Centre-Val de Loire) et la BD Traçages, avec la contribution des Universités de Lorraine (Loterr) et d’Orléans (Cetrahe).

Il a pour objectif de présenter les principales informations sur les traçages hydrogéologiques, leurs applications, et les données disponibles en région Grand Est (

bassin

Rhin-Meuse).

- Bancarisation des données en Rhin-Meuse

- Historique, Applications, Traceurs

- BD Traçages : une base de données pour tous les traçages

1. Bancarisation des données en Rhin-Meuse

Un inventaire des opérations de traçages hydrogéologiques a été réalisé par le laboratoire LOTERR de l’Université de Lorraine, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse ( AERM ), la Ligue Grand Est de spéléologie (LIGES) et le Groupe d’Etudes et de Recherches en Eau, Environnement, Aménagement (GEREEA) dans le cadre du projet Ikare. Les données de 170 traçages situés dans le bassin Rhin-Meuse ou à proximité ont été bancarisées dans la BD Traçages dans le cadre du SIGES Rhin-Meuse, et mises à disposition depuis avril 2024.

Le travail de bancarisation a été mené par le BRGM , en collaboration avec le laboratoire LOTERR de l’Université de Lorraine.

La Base de Données des Traçages (BD Traçages) est un outil de bancarisation centralisée des opérations de traçages hydrogéologiques. Il s’agit de saisir les résultats des traçages, afin de garder la mémoire de ces investigations sur les eaux souterraines.

2. Historique, Applications, Traceurs

Historique

Les techniques de traçage trouvent leur origine en hydrogéologie karstique (Mangin et al., 1976).

Les premiers traçages à l’uranine (fluorescéine sodique) en France ont été réalisés par Marboutin en 1901, dans le Val d’Orléans, pour démontrer l’existence d’une relation entre les pertes de la Loire et les exutoires de ce système souterrain telle que la source du Bouillon à Orléans-la-Source.

Dans les années 30, les travaux de Martel et Fournier ont développé l’approche des circulations karstiques d’après la synthèse de 75 expériences de coloration. L’intérêt pour la méthode de traçage s’est accru lorsque les problèmes de vulnérabilité et de pollution de la ressource en eau souterraine ont pris de l’importance, d’autant plus que les besoins croissants en eau ont amené à exploiter de plus en plus les réserves karstiques (Bakalowicz, 1977).

-

Injection d’un traceur fluorescent en cours d’eau

CETRAHE

Injection d’un traceur fluorescent en cours d’eau (source : CETRAHE)

Applications

Dans le cadre du suivi et de la gestion durable de la ressource en eau, les principales applications des techniques de traçages sont :

- la caractérisation des systèmes hydrogéologiques (vitesse de circulation des eaux souterraines, porosité cinématique, dispersivité du milieu), et l’estimation de leurs ressources en eau ;

- la délimitation des aires d’alimentation et des périmètres de protection des ouvrages d’alimentation en eau potable ( AEP ) ;

- les études d’impact des rejets de stations d’épuration dans le milieu naturel ;

- les transferts de pollutions en milieu industriel.

On distingue généralement 2 catégories de traçages :

- Les traçages de reconnaissances (ou exploratoires), en milieu karstique, dont la finalité est de déterminer l’appartenance d’un point (d’injection) au bassin d’alimentation d’une source ou d’un ensemble de sources. Le résultats attendu est binaire : relation ou pas entre les points testés.

- Les traçages de simulation dont la finalité est de connaître de façon approfondie les paramètres caractéristiques du transit du traceur entre un point d’injection et un point de restitution. Le résultat du traçage est alors utilisé pour évaluer les conditions de restitution du produit injecté dans le milieu permettant de simuler les éventuelles pollutions.

Principaux traceurs

Un traceur artificiel est défini comme « toute substance introduite volontairement dans l’eau et absente dans les conditions naturelles dans l’ aquifère étudié, pour l’identifier et permettre d’observer son mouvement ». Parmi les principaux traceurs, on peut citer : sels, produits colorants ou fluorescents, corps en suspension, eau marquée par isotope radioactif, etc.

Les propriétés et les caractéristiques du traceur choisi permettent d’imiter et d’observer le mouvement de l’eau. Les traceurs les plus fréquemment utilisés en hydrogéologie sont les produits fluorescents et, plus marginalement, les traceurs salins.

-

Principaux traceurs fluorescents, de gauche à droite : Eosine, Tinopal, Sulforhodamine G, Fluorescéine, Sulforhodamine B, Naphtionate

CETRAHE

Principaux traceurs fluorescents, de gauche à droite : Eosine, Tinopal, Sulforhodamine G, Fluorescéine, Sulforhodamine B, Naphtionate (source : CETRAHE)

Les traceurs fluorescents constituent le groupe le plus utilisé. Ils sont faciles à détecter à de très faibles concentrations, conservatifs en milieu souterrain et simples à manipuler.

3. BD Traçages : une base de données pour tous les traçages

Avant de mener une opération de traçage, il est nécessaire de prévenir a minima les organismes chargés de la distribution d’eau potable ainsi que les services de la police de l’eau afin qu’ils puissent gérer les éventuels problèmes liés à ces essais (coloration de l’eau, etc.).

Il s’agit de bonnes pratiques qui sont attendues de la part des opérateurs.

A l’issue de l’opération de traçage et de l’interprétation des résultats, l’opérateur est invité à saisir les informations relatives au traçage dans l’application de saisie de la BD Traçages, qui est la base de données (nationale).

Site web - BD Traçages

Les Agences de l'eau - BRGM

Pour effectuer la saisie des données d’une opération :

- accéder au site national de la BD Traçages, qui apporte des informations sur l’application de saisie ;

- si ce n’est déjà fait, demander un identifiant de connexion à l’application ;

- accéder à l’application de saisie de la BD Traçages, et compléter les différents onglets d’information (informations générales sur le traçage, points d’injection et de surveillance, résultats du traçage) ; les données sont ensuite soumises à un validateur régional qui pourra demander des compléments en cas de lacunes, ou valider le traçage qui sera ensuite accessible notamment via l’espace carto du SIGES .

Ces données viendront ainsi compléter les informations sur les traçages hydrogéologiques déjà saisies lors de la bancarisation réalisée en 2024 par le BRGM , et visualisables sur l’espace cartographique du SIGES.

Ce travail de bancarisation systématique des opérations de traçage doit permettre de valoriser ces données, et de profiter à tous les acteurs de l’eau : bureaux d’études, collectivités, etc.