Rhin-Meuse

Rhin-Meuse

Grès du Trias inférieur (GTI)

Nappe des GTI : une ressource aquifère majeure

La

nappe

des

Grès

du Trias Inférieur (GTI) est l’une des principales ressources en eau potable de la Région Grand Est et du territoire lorrain, qui présente localement une bonne qualité naturelle et certaines propriétés bénéfiques à la santé reconnues par l’Académie nationale de médecine (eaux qualifiée d’eau minérale naturelle).

Les enjeux liés à son exploitation ont nécessité la mise en œuvre de nombreuses études ainsi que d’importants moyens d’acquisitions de données et de modélisation notamment depuis les années 1980.

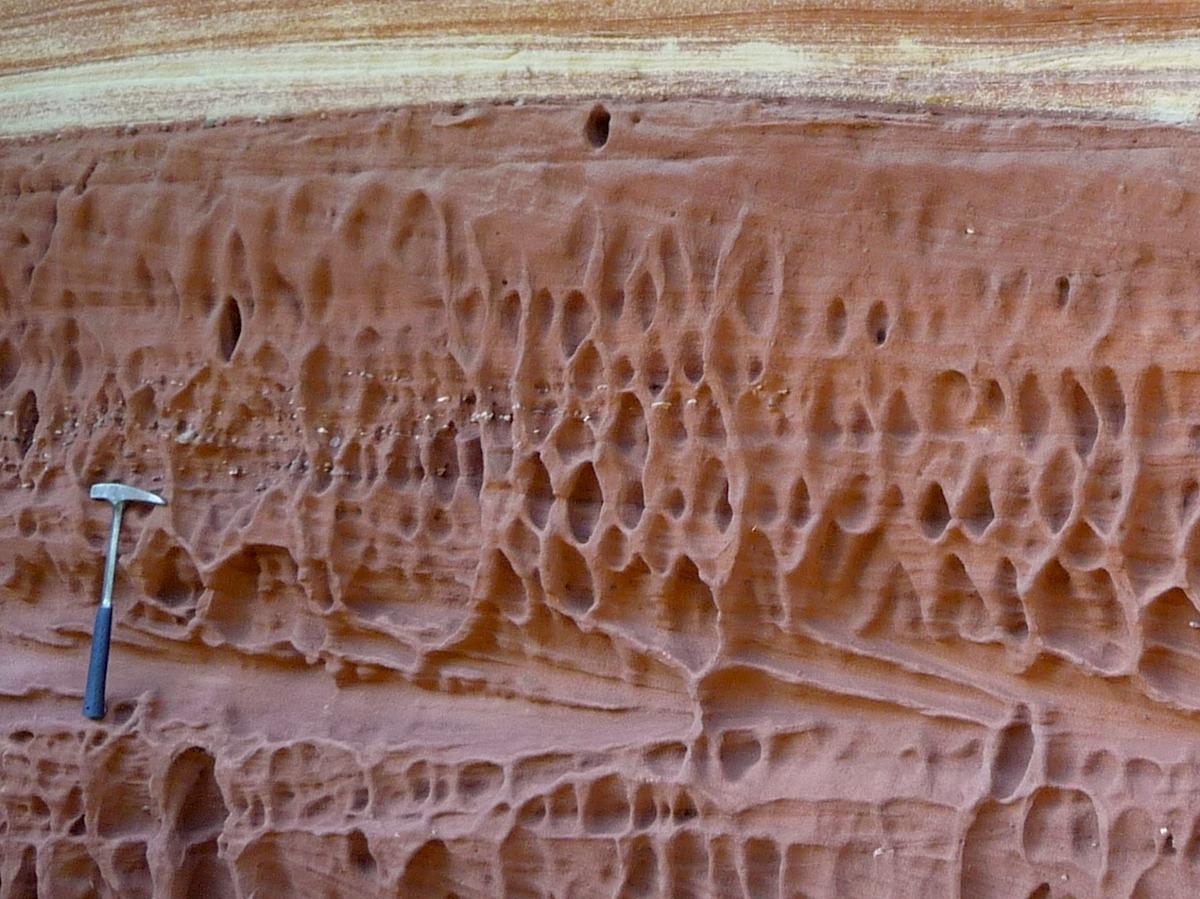

Fentes de dessiccation fossiles dans les grès triasiques de Champenay (Champenay – Plaine, Bas-Rhin, 2007)

© BRGM

A découvrir dans cet article !

- Où trouve-t-on cet aquifère ?

- De l’eau contenue dans une roche gréseuse

- Une ressource à préserver

- Des « SAGEs » pour gérer l’eau durablement

1. Où trouve-t-on cet aquifère ?

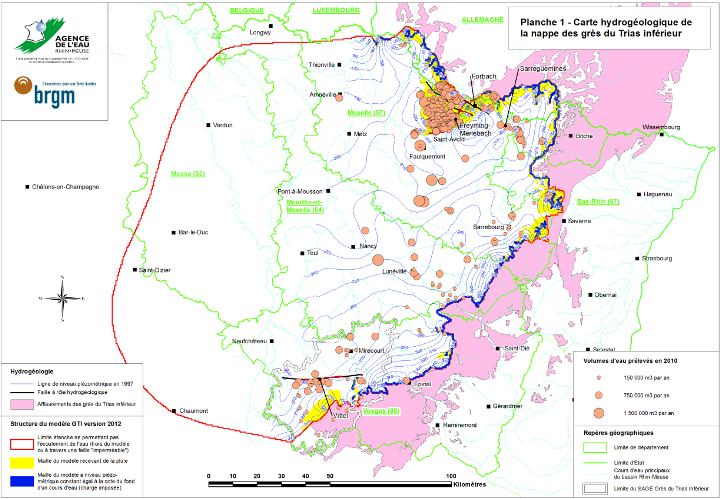

Carte hydrogéologique de la nappe des grès du Trias inférieur et du modèle régional version 2012 ( BRGM )

BRGM

Carte hydrogéologique de la nappe des grès du Trias inférieur et du modèle régional version 2012 ( BRGM )

La formation plonge progressivement vers l’Ouest. Les grès en affleurement dans le Bassin houiller lorrain, le Pays de Bitche et les Vosges, sont à 700-800 m de profondeur dans le sillon mosellan et à 1250-1300 dans la vallée de la Meuse. L’épaisseur du réservoir aquifère décroit régulièrement de l’Est vers l’Ouest et le Sud. De plus de 500 m dans les Vosges du Nord, elle est de 200 m vers Toul et Épinal et de 100 m vers Bar-Le-Duc et Vittel.

Le réservoir s’étend aussi largement dans le Palatinat, essentiellement en affleurements drainés par les cours d’eau, et sous le Luxembourg, essentiellement en nappe captive drainée par la Moselle vers Trèves. Les GTI s’étendent vers le Fossé rhénan, et jusqu’en Forêt noire, mais les réservoirs correspondant sont déconnectés de celui situé en Lorraine.

En Lorraine, le réservoir des GTI est constitué de deux compartiments distincts : un compartiment sous couverture où la

nappe

est essentiellement captive, et un compartiment affleurant où la

nappe

est libre.

Sur la majeure partie du territoire lorrain, le réservoir est recouvert par des terrains imperméables. Cette couverture est constituée par les marnes du Muschelkalk moyen et inférieur. La plus grande partie de la

nappe

sous couverture présente un fonctionnement hydrodynamique captif.

Le long des Vosges et dans le

bassin

houiller, la

nappe

n’est pas sous couverture et est libre, elle reçoit directement les infiltrations d’eau de pluie car les

grès

affleurent.

Elle peut aussi présenter un fonctionnement de

nappe libre

sous couverture, sur sa bordure, à proximité de la zone d’

affleurement

.

2. De l’eau contenue dans une roche gréseuse

Le réservoir des

Grès

du Trias Inférieur (GTI) en Lorraine et dans les Vosges du Nord est constitué de

grès

plus ou moins fins, avec quelques passées argileuses dans la partie supérieure et quelques passées conglomératiques au centre et à la base.

Le substratum imperméable du réservoir des GTI est constitué, suivant les secteurs, par les

grès

argileux permiens ou directement par le socle.

-

Affleurement naturel de Grès vosgien (© BRGM - Charles Cartannaz)

© BRGM - Charles Cartannaz

- Affleurement naturel de Grès vosgien (© BRGM - Charles Cartannaz)

Plus d’informations dans l’article dédié au réservoir aquifère des GTI.

3. Une ressource à préserver

Depuis le début du 20e siècle, le réservoir des grès du Trias inférieur fait l’objet d’une attention toute particulière au regard des nombreuses sollicitations en terme d’alimentation en eau potable ou industrielle, de thermalisme ou de conséquences de l’exploitation minière dans le Bassin Houiller. En dehors des pompages destinés au thermalisme (Amnéville, Nancy), la grande majorité des pompages sont effectués dans la partie Est de la nappe des GTI, la partie Ouest étant chaude, salée et profonde.

Divers impacts se sont ainsi matérialisés du Nord de Lorraine ( Bassin Houiller) jusqu’au Sud (secteur Vittel-Contrexéville-Mirecourt).

Les premiers ouvrages effectués dans cette nappe ont été réalisés entre les années 1900 et 1930, majoritairement en zones affleurantes ou sous couverture mais à proximité de ces zones affleurantes. Puis, durant les années 30, une campagne de forages a été réalisée dans le nord de la Lorraine afin d’assurer l’approvisionnement en eau de la ligne Maginot. Finalement, c’est surtout à partir de 1948, avec le développement industriel de la Lorraine lié aux exploitations houillères, que se sont multiplié les forages.

Depuis le siècle dernier, la surface piézométrique de la partie nord de la nappe a été profondément modifiée par l’exploitation du charbon dans le Bassin Houiller. Depuis l’arrêt des exhaures minières en 2006, la nappe des GTI se reconstitue lentement dans la région du bassin houiller et dans toute la partie nord de la nappe des GTI.

Dans la partie sud de la nappe , au niveau du département des Vosges, la création de forages aux grès s’est fortement développée à partir des années 1960 ; notamment dans les secteurs de Vittel-Contrexéville afin d’accompagner le développement de l’exploitation des eaux minérales. L’exploitation de la nappe des grès Vosgiens s’est ensuite étendue, entre autres, vers les secteurs de Mirecourt, Bulgnéville et Martigny-les-Bains afin d’assurer l’alimentation en eau potable des populations. Ce développement rapide du nombre d’ouvrages aux grès s’est effectué suite à une dégradation des ressources en eaux superficielles, anciennement utilisées pour l’alimentation en eau potable des populations, et à une augmentation des normes de qualité requises pour l’ AEP . Les forages captant la nappe des grès du Trias inférieur ont ainsi, pour la très grande majorité, été construits entre 1960 et 1990.

La forte augmentation du nombre de forages dans le secteur sud de la

nappe

, et des prélèvements associés, a entrainé une surexploitation locale de la

nappe

des

grès

Vosgiens et dès les années 70, de fortes baisses des niveaux piézométriques, notamment sur le secteur situé au sud de la faille de Vittel et à l’ouest de la faille de Relanges. Sur ce petit secteur, le contexte hydrogéologique est en effet particulièrement défavorable, caractérisé par une faible alimentation incompatible avec l’exploitation actuelle de la

nappe

des GTI. Les enjeux identifiés sur ce secteur sud-ouest portent principalement sur la stabilisation des niveaux piézométriques de la

nappe

des GTI et sur l’atteinte de l’équilibre entre les prélèvements et la capacité de recharge de la

nappe

.

Ils sont présentés dans la vidéo ci-dessous, diffusée en 2012 :

Vidéo - La Vigie de l'eau - "La nappe vosgienne"

La Vigie de l'eau

Dans ce contexte, différentes actions ont été menées pour améliorer les connaissances hydrogéologiques, notamment à travers la mise en place d’un modèle de cet aquifère des GTI. Il s’agit d’un modèle régional qui prend en compte la partie sous couverture du réservoir, ainsi que trois secteurs en partie libre ne pouvant pas être considérés séparément de la partie sous couverture du réservoir : les affleurements dans le bassin houiller au nord, les affleurements de la partie nord-est de la Région dans le secteur de Phalsbourg - Saverne, et une petite partie des affleurements situés au sud dans le secteur de Vittel - Contrexéville (Vaute & al, 2007 et 2013).

Plus d’informations dans l’article dédié à l’exploitation de la nappe, et au modèle hydrogéologique.

4. Des « SAGEs » pour gérer l’eau durablement

SAGE GTI

Au regard des enjeux de gestion de la ressource en eau souterraine dans le secteur sud de la

nappe

, un

SAGE

de la

nappe

des GTI nommé «

SAGE

GTI » a été élaboré.

Il s’agit d’un document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’un territoire hydrographique cohérent (

bassin

versant,

nappe

aquifère

…). Élaboré de manière collective, il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il est rédigé par la Commission Locale de l’Eau (source : site web du SAGE GTI, animé par le Conseil Départemental des Vosges).

Un protocole d’engagement volontaire des acteurs privés et publics pour la restauration quantitative des aquifères du secteur de Vittel a été signé fin 2019. Il est destiné à rassembler l’ensemble des acteurs de l’eau sur une trajectoire concertée de recharge de la nappe des GTI.

Afin de mettre en œuvre les opérations de rationalisation des prélèvements d’eau et de permettre une priorisation éclairée de la répartition des usages, le protocole a identifié la nécessité de la mise en place d’un observatoire. L’objectif de cet observatoire est de poursuivre le développement des connaissances, de disposer d’un outil de gestion de la ressource en eau, et d’améliorer les outils d’information.

SAGE du Bassin Houiller

Plus d’informations dans l’article dédié au bassin houiller lorrain.

Bibliographie

- Aquifères et eaux souterraines en France, Collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, BRGM Éditions, 2006 - Tome 1, chapitre III « Bassin de Paris ».

- Chabart M., Durendeau B., Ollagnier S., Vaute L., Guignat S., Duval S. (2022) – Préfiguration d’un observatoire hydrogéologique dans le cadre de l’élaboration du « SAGE GTI ». Rapport BRGM/RP-71193-FR, 171 p, 50 fig., 19 tab., 10 ann.

- Nguyen-Thé D. (2012) – Etat initial et diagnostic du SAGE de la nappe des GTI. Synthèse des données hydrogéologiques existantes. Rapport BRGM/RP-61377-FR, 30 p., 10 ill., 3 ann.

- Vaute L., Gigleux S., Nguyen-Thé D. (2007) – Eaux souterraines du département des Vosges : caractérisation des principales ressources exploitables et révision du modèle de gestion de la nappe des grès du Trias inférieur. Rapport BRGM/RP-55653-FR, 145 p., 62 fig., 9 tabl., 3 ann.

- Vaute, L. ; Innocent, C. ; Fourniguet, G. (2013) - Actualisation du modèle hydrogéologique de la nappe des grès du Trias en Lorraine. Rapport final. BRGM/RP-62405-FR, 56 p.

Un observatoire hydrogéologique : outil de gestion pour le SAGE GTI

Partenaires de l'Observatoire du SAGE GTI (Vosges)

SAGE GTI - Département des Vosges - BRGM - AERM

Fontaine de Viviers-le-Gras (88)

BRGM

A découvrir dans cet article !

- La nécessité d’un outil de pilotage

- Un projet de recherche et développement avec une approche intégrée multi-nappes

- Les réalisations en 2023

- Les prévisions de travaux en 2024 sur le périmètre du SAGE GTI

1. La nécessité d’un outil de pilotage

Dans le cadre du protocole d’engagement volontaire des acteurs publics et privés pour la restauration quantitative des aquifères du secteur de Vittel signé en février 2020 (lien), le Conseil départemental des Vosges s’est engagé à mettre en œuvre un observatoire hydrogéologique qui constituera à terme un outil de pilotage des actions du SAGE GTI.

Outre la capitalisation de la connaissance, l’outil d’aide à la décision, permettra d’évaluer l’efficacité de certaines actions du SAGE.

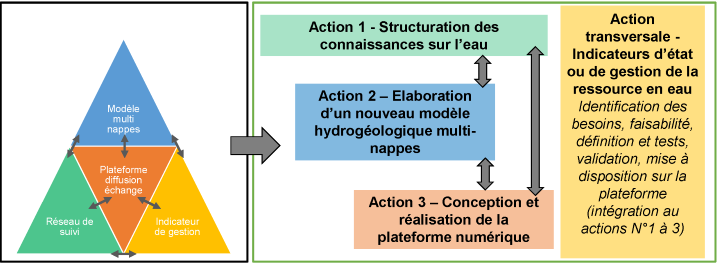

2. Un projet de recherche et développement avec une approche intégrée multi- nappes

Après une phase de préfiguration portée par la Direction Départementale des Territoires des Vosges (DDT88) en 2021-2022 , le Département va déployer cet observatoire d’ici 2027. Les principales actions envisagées sont :

- la capitalisation des données existantes ;

- la création de nouvelles stations de mesures sur les eaux souterraines et les eaux superficielles ;

- la mise en œuvre d’un modèle hydrogéologique avec une approche intégrée multi- nappes prenant en compte le changement climatique, les échanges nappes -rivières ;

- la conception innovante d’une plateforme web afin de porter à connaissance l’ensemble des données collectées ainsi que la mise en œuvre d’indicateurs de gestion pertinents sur le périmètre du

SAGE

GTI. L’objectif est de permettre une diffusion optimisée des connaissances scientifiques à un large public.

-

Schéma de la conception de la platefome

BRGM

- Schéma de la conception de la platefome

En avril 2023, une convention de recherche et développement a été établie pour la conception et la réalisation de cet observatoire hydrogéologique entre le Conseil départemental des Vosges et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour une durée de 4 ans (avril 2023 à mars 2027). Ce projet est porté par le Conseil Départemental des Vosges qui le finance à 80 % (avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse à hauteur de 80 %) et le BRGM (dotation de service public à hauteur de 20 %).

-

3. Les réalisations en 2023

Les travaux s’appuient sur les besoins et la contribution des principaux acteurs. Les premiers mois du projet ont été consacrés aux entretiens avec les acteurs de l’eau (tels que les syndicats d’eau, les principales collectivités, les industriels…) afin d’identifier les problématiques de chacun, visiter les différents sites et collecter les données nécessaires au bon déroulement du projet. Au total, plus de 40 visites ont été réalisées à fin décembre 2023.

Suite à l’étude de préfiguration (Chabart et al., 2022) et aux visites effectuées en 2021 et 2023, certains ouvrages potentiels ont été identifiés à l’échelle du territoire du SAGE GTI pour le suivi du niveaux des nappes . La bancarisation des différentes données disponibles et la formulation de propositions d’équipement sont en cours d’étude en fonction de la nature des données, du type de producteur et des spécificités de chaque site exploité. Ainsi seront intégrées les données produites par les collectivités ayants des suivis réguliers sur leurs ouvrages de production.

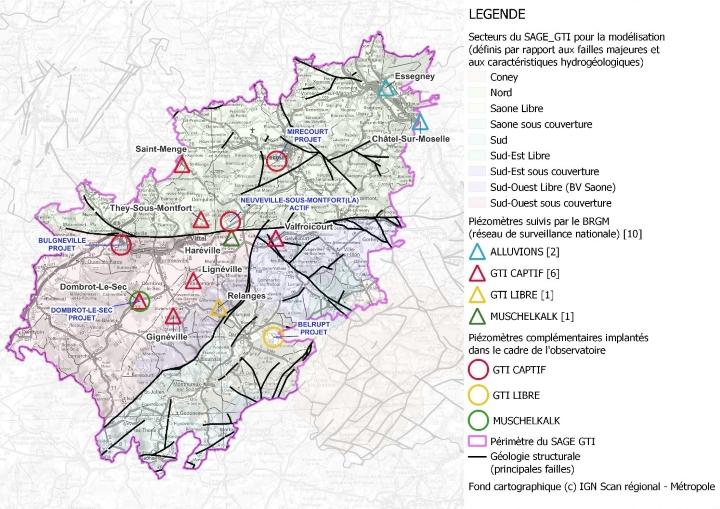

En complément à cette démarche globale, le Conseil départemental des Vosges et le BRGM travaillent à l’extension du réseau de suivi sur les nappes et secteurs les plus pertinents au regard du contexte hydrogéologique. Le réseau actuellement suivi par le BRGM pour le ministère comporte 10 forages mais il est ainsi prévu à court terme l’équipement de 5 à 10 ouvrages complémentaires (cf. carte).

-

Carte de localisation des piézomètres du SAGE GTI

BRGM

- Carte de localisation des piézomètres

Le premier forage à être équipé pour l’enregistrement des niveaux d’eau a été celui de La Neuveville-sous-Montfort le 21 novembre 2023 (cf. photos).

-

Piézomètre de La Neuveville-sous-Monfort (88)

BRGM

- Piézomètre de La Neuveville-sous-Monfort (88)

4. Les prévisions de travaux en 2024 sur le périmètre du SAGE GTI

Les entretiens avec les acteurs de l’eau et les visites de sites doivent se poursuivre sur le 1er semestre 2024 avant de dresser un premier bilan des informations collectées.

A la demande de la Commission Locale de l’Eau (CLE), un travail spécifique est à l’étude concernant les relations

nappes

-rivières.

L’équipement de nouveaux piézomètres de suivi est programmé courant 2024 après la formalisation des autorisations (convention d’accès entre les propriétaires et le Conseil départemental des Vosges), le chiffrage et la commande des travaux.

Le BRGM travaille également à la préparation d’une campagne de prélèvements des eaux souterraines en vue d’établir une caractérisation géochimique et isotopique de différentes nappes (traçabilité des mélanges et des échanges entre nappes ). Cette opération fera suite à la campagne déjà menée en novembre 2012 (Vaute et al., 2013 ; Innocent, 2020) et aura pour objectif principal la quantification et localisation de la drainance descendante depuis les formations aquifères du Muschelkalk vers les GTI. Le choix des points de prélèvement et des paramètres analysés seront définis par les experts sur la base d’un retour d’expérience de la campagne isotopique précédente et des entretiens réalisés avec les acteurs de l’eau afin de s’assurer de la faisabilité d’une mise en œuvre la plus optimale possible.

Contacts :

Murielle CHABART : Hydrogéologue au

BRGM

Régine BEGEL : Présidente de la CLE du

SAGE

GTI

Valérie AUROY : Animatrice du

SAGE

GTI

Bibliographie

Vaute L., Innocent C., Fourniguet G. (2013) – Actualisation du modèle hydrogéologique de la

nappe

des

grès

du Trias en Lorraine. Rapport BRGM/RP-62405-FR, 56 p., 20 fig, 4 tabl.

Innocent C. (2020) - Etude géochimique et isotopique des eaux des

grès

du Trias inférieur de Lorraine - Rapport final . BRGM/RP-62693-FR, 41 p.

Chabart M., Durendeau B., Ollagnier S., Vaute L., Guignat S., Duval S. (2022) – Préfiguration d’un observatoire hydrogéologique dans le cadre de l’élaboration du « SAGE GTI ». Rapport final V1. Rapport BRGM/RP-71193-FR, 126 p, 50 fig., 19 tab., 10 ann.

Les échanges « Nappe – Rivière » sur le périmètre du SAGE GTI

Les échanges d’eau entre les nappes et les rivières intéressent les scientifiques depuis de nombreuses années et bon nombre de publications font référence dans le domaine. En voici quelques-unes qui intéresseront un public d’experts mais également le grand public :

- Des Généralités sur les relations nappes rivières (SIGES Seine-Normandie).

- Une Note technique détaillée sur les échanges nappe-rivière disponible sur le SIGES Seine-Normandie qui explicite quelques définitions telles que la nappe d’accompagnement, la zone hyporhéique, le débit de base d’un cours d’eau, les facteurs géologiques, morphologiques et hydrodynamiques qui interviennent dans les relations nappes rivières.

- Un rapport de synthèse sur la « Contribution à la caractérisation des relations entre eau souterraine, eau de surface et écosystèmes terrestres associés en lien avec la DCE » [Vernoux J F., Lions J., Petelet-Giraud E., Seguin J.J., Stollsteiner P., Lalot E., 2011].

- Un Guide technique Interactions nappe-rivière. Des outils pour comprendre et mesurer les échanges. Ce guide met à la disposition des acteurs de l’eau des connaissances et des méthodes de caractérisation des échanges entre nappe et rivière, développées et mises en œuvre préalablement dans le cadre des travaux de recherche du projet Naprom ( nappes -rivières : observation et modélisation).

Les fondamentaux

On distingue trois principaux types d’interactions entre la nappe et la rivière :

- Soit la nappe est en relation avec la rivière et l’alimente. Le niveau piézométrique (cote de la nappe ) est supérieur à l’altitude du plan d’eau et la rivière constitue, pour la nappe , une limite imposée à condition de potentiel.

- Soit la nappe est en relation avec la rivière et est alimentée par la rivière. Le niveau piézométrique est inférieur à l’altitude du plan d’eau et la rivière constitue pour la nappe une limite à condition de flux.

- Soit il n’y a pas d’interaction entre la nappe et la rivière. Le domaine n’est pas aquifère (formations géologiques imperméables) ou les échanges ne sont pas possible à cause de berges colmatées ou d’imperméabilisation du lit par exemple.

Les relations nappes -rivière sont variables dans le temps et dans l’espace (tout le long d’un même cours d’eau) en fonction de la nature géologique et lithologique des alluvions et des terrains encaissants, des caractéristiques morphologiques du cours d’eau et de son lit, des phénomènes de colmatage et décolmatage au rythme du régime du cours d’eau, des propriétés hydrodynamiques (notamment conductivité hydraulique) de la nappe , des positions relatives des niveaux d’eau dans le cours d’eau et dans la nappe (différence de charge induite en fonction des variations saisonnières) et de l’influence des activités anthropiques notamment les prélèvements (ou pompages) sur nappe , sur cours d’eau et leurs effets cumulés. Concernant les pompages à proximité des cours d’eau, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

- Dans le cas où la nappe alimente la rivière, le flux d’eau de la nappe à la rivière peut être (1) réduit, voire supprimé et conduire localement à un assèchement de la rivière ou (2) inversé et c’est alors la rivière qui alimente en partie le pompage (augmentation de la filtration par les berges) ce qui induit une diminution du débit de la rivière pouvant aller jusqu’à son assèchement ;

- Dans le cas où la rivière alimente la nappe , le flux d’eau de la rivière à la nappe peut être augmenté alors que le débit qui alimentait la nappe avant le pompage est diminué.

Sur la base de ces éléments généraux, on notera l’importance d’un travail de caractérisation des échanges nappe -rivière à différentes échelles spatiales et temporelles, pour comprendre le fonctionnement des hydrosystèmes, apprécier l’impact des activités anthropiques (pompages) et anticiper les effets du changement climatique.

-

![Relations hydrodynamiques entre la nappe et la rivière, d’après le rapport « Contribution à la caractérisation des relations entre eau souterraine, eau de surface et écosystèmes terrestres associés en lien avec la DCE » [Vernoux J F., Lions J., Petelet-Giraud E., Seguin J.J., Stollsteiner P., Lalot E., 2011].

BRGM

Relations hydrodynamiques entre la nappe et la rivière, d’après le rapport « Contribution à la caractérisation des relations entre eau souterraine, eau de surface et écosystèmes terrestres associés en lien avec la DCE » [Vernoux J F., Lions J., Petelet-Giraud E., Seguin J.J., Stollsteiner P., Lalot E., 2011].](/sites/default/files/styles/paragraph_image/public/images/2024-11/relations_nappe_rivi%C3%A8re.jpg?itok=Mc900b-n)

Relations hydrodynamiques entre la nappe et la rivière, d’après le rapport « Contribution à la caractérisation des relations entre eau souterraine, eau de surface et écosystèmes terrestres associés en lien avec la DCE » [Vernoux J F., Lions J., Petelet-Giraud E., Seguin J.J., Stollsteiner P., Lalot E., 2011].

BRGM

- Relations hydrodynamiques entre la nappe et la rivière, d’après le rapport « Contribution à la caractérisation des relations entre eau souterraine, eau de surface et écosystèmes terrestres associés en lien avec la DCE » [Vernoux J F., Lions J., Petelet-Giraud E., Seguin J.J., Stollsteiner P., Lalot E., 2011].

La prise en compte des écosystèmes associés

D’après la

Directive

Cadre sur l’Eau, un écosystème terrestre est dépendant des eaux souterraines s’il est impacté par des modifications des caractéristiques quantitatives ou qualitatives de la masse d’eau souterraine sous l’effet de pressions anthropiques. De fait, de nombreuses

nappes

sont concernées à l’exception des masses d’eau captives et des masses d’eau karstiques. Le rôle des eaux souterraines peut devenir indispensable au maintien du bon fonctionnement de l’écosystème : contribution même partielle à l’alimentation en eau, niveau d’eau à la surface d’une zone humide, écoulement d’eau à travers la zone humide, caractéristiques physico-chimiques et écologiques…

Le déficit hydrique des cours d’eau ou, plus largement, le déficit de la contribution souterraine aux eaux de surface, peut induire des impacts négatifs, voire irréversibles, sur les écosystèmes associés :

- La fragmentation des milieux aquatiques (rupture de la continuité écologique) ;

- L’élévation de la température de l’eau en surface ;

- La modification de la qualité physico-chimique ;

- La modification de la végétation aquatique ;

- L’assèchement de linéaires ;

- La perte de fonctionnalité de certains systèmes tels que les zones humides dans leur rôle de zones d’expansion de crues ou ralentissement des ruissellements…

Le réseau de suivi des assecs, ONDE

Pour mieux connaitre les étiages et appréhender leurs impacts sur les écosystèmes aquatiques, enjeux forts pour les pouvoirs publics tant du point de vue de la régulation des usages de l’eau en période de sécheresse que pour la limitation des impacts, l’Observatoire National Des Etiages (ONDE) a été mis en œuvre en 2012.

Le réseau ONDE a pour objectif de caractériser les étiages estivaux par l’observation visuelle du niveau d’écoulement de certains cours d’eau et constitue un outil d’aide à l’anticipation et à la gestion des situations de crise. L’acquisition des données d’étiage permet l’analyse de la situation du moment, mais également l’analyse de l’évolution des phénomènes hydrologiques dans le temps, sur du court ou moyen terme. Les chroniques d’observations intéressent également les scientifiques en hydrologie ou hydrogéologie, pour le développement de modèles de prévision d’étiage ou la compréhension des relations

nappe

-rivière.

Le dimensionnement des réseaux départementaux a été défini sur la base du contexte hydrographique, et se veut représentatif des territoires où les assecs sont soit naturels, soit amplifiés par les activités anthropiques (cf. Fiche technique).

La majorité des stations du dispositif ONDE sont positionnées en tête de

bassin

versant pour compléter les données hydrologiques sur les secteurs non couverts par les stations hydrométriques gérées par le Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations SCHAPI (HydroPortail). Les suivis sont effectués par les agents de l’OFB selon deux modes (cf. Plaquette du protocole de terrain) :

- Le suivi usuel, réalisé mensuellement de façon systématique, entre mai et septembre, au plus près du 25 de chaque mois (à plus ou moins 2 jours) [estimation de l’intensité des étiages estivaux d’une année par comparaison avec les années antérieures] ;

- Le suivi complémentaire, dont la fréquence est laissée à l’appréciation es acteurs locaux, peut être activé à tout moment (y compris en dehors de la période mai - septembre) par les préfets de départements (MISE), sur décision spontanée des services départementaux de l’OFB, à l’initiative des préfets coordonnateurs de bassin , par le ministère chargé de l’environnement [gestion des situations de crise].

Le suivi ne fournit pas de mesure mais des résultats d’observation visuelle du niveau d’écoulement des cours d’eau, selon trois classes :

- Écoulement visible : Il est continu, permanent et visible à l’œil nu.

- Écoulement non visible : Le lit mineur présente toujours de l’eau mais le débit est nul. Généralement, soit l’eau est présente sur toute la station mais il n’y a pas de courant (dans les grandes zones lentiques, par exemple), soit il ne reste que quelques flaques sur plus de la moitié du linéaire.

- Assec : L’eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station. La station est « à sec ».

La caractérisation des échanges nappe -rivière

La caractérisation des échanges

nappe

-rivière s’apprécie à différentes échelles en fonction de la problématique et des enjeux rencontrés : l’échelle ponctuelle (un point particulier du cours d’eau), l’échelle locale (un tronçon ou transept de cours d’eau) et l’échelle globale (

bassin

ou sous-

bassin

versant).

Il existe une multitude d’outils applicables à différentes échelles et dans différentes configurations. Mais toutes ces méthodes n’ont pas la même facilité de mise en œuvre et présentent chacune leurs limites. La combinaison de deux méthodes a minima est recommandée.

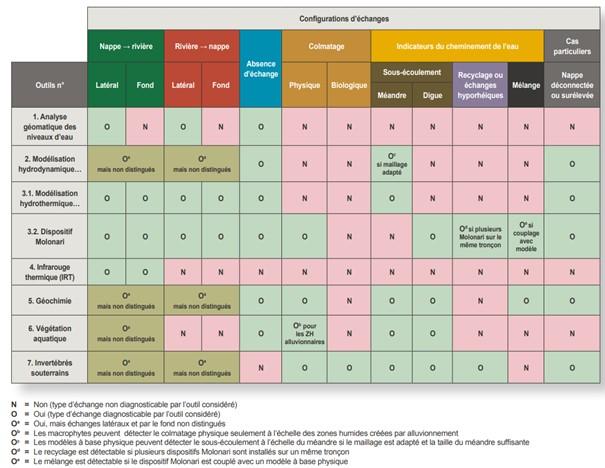

-

Grille synthétique – Configuration d’échanges prises en compte par les outils. D’après le Guide technique Interactions nappe-rivière. Des outils pour comprendre et mesurer les échanges

AFB

- Grille synthétique – Configuration d’échanges prises en compte par les outils. D’après le Guide technique Interactions nappe -rivière. Des outils pour comprendre et mesurer les échanges

Le guide « Interactions nappe/rivière : des outils pour comprendre et mesurer les échanges » est accessible par le portail de l’OFB et donne les clés pour faire le choix parmi les outils proposés de la méthode la plus adaptée au contexte hydrogéologique, à l’échelle de temps et d’espace et au budget disponible.

Une série de fiches est proposée pour expliquer les méthodes quantitatives qui permettent d’estimer des débits d’échanges :

- Fiche outils n°1 - Analyse géomatique des niveaux d’eau ;

- Fiche outils n°2 - Modèles hydrodynamiques distribués à base physique (régionaux) ;

- Fiche outils n°3 - Modèles hydrothermiques à base physique (locaux) et dispositifs de mesure de température et d’écoulements d’eau (très local) ;

- Fiche outils n°5 - Géochimie.

Ainsi que pour les méthodes semi-quantitatives ou qualitatives qui permettent principalement d’identifier le sens et la localisation des échanges :

- Fiche outils n°4 - Image thermique infrarouge (IRT, local à régional) ;

- Fiche outils n°6 - Végétation aquatique ;

- Fiche outils n°7 - Invertébrés souterrains.

La Fiche outils n°8 expose d’autres méthodes pouvant être utilisées pour caractériser les échanges nappe /rivière notamment les méthodes géophysiques, les jaugeages différentiels, les traçages…

L’état des lieux des connaissances sur le SAGE GTI

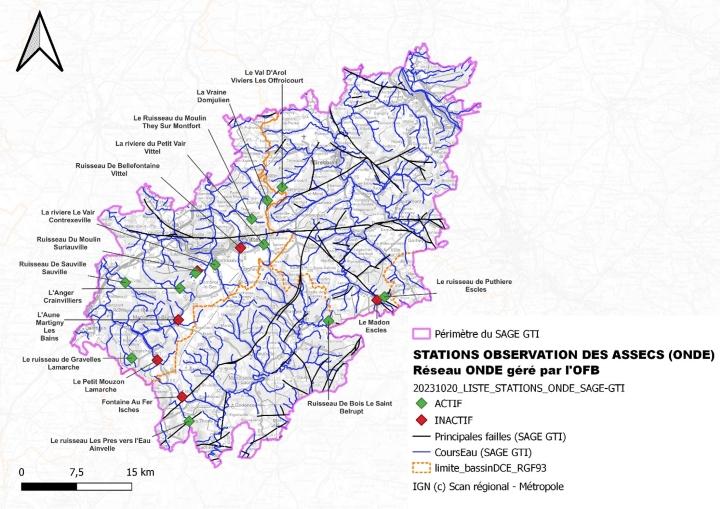

Concernant le réseau ONDE, le département des Vosges dispose de 31 stations d’observation actives des assecs à fin 2023, dont 12 sur le périmètre du SAGE GTI .

-

Carte de localisation des stations d’observation ONDE (https://onde.eaufrance.fr/)

BRGM

- Carte de localisation des stations d’observation ONDE (https://onde.eaufrance.fr/)

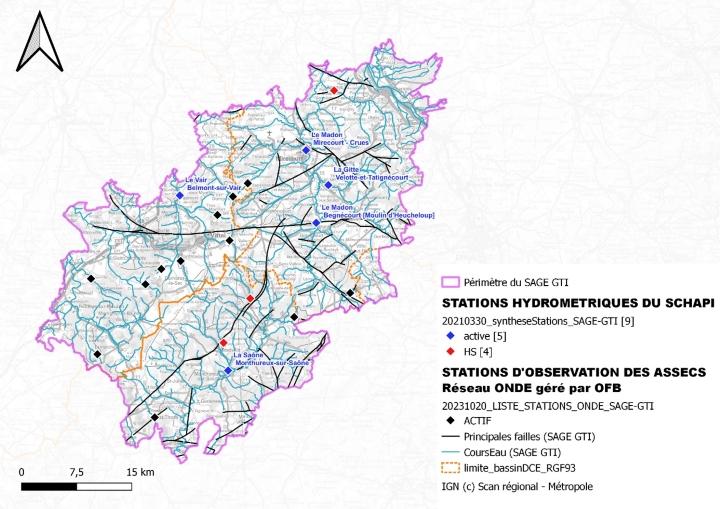

Sur le périmètre du SAGE GTI, on compte 5 stations hydrométriques actives gérées par le SCHAPI et 4 stations abandonnées. Leur répartition géographique montre 1 station sur le versant Rhône, 1 station sur le versant Meuse et 3 stations sur le versant Rhin.

-

Carte de localisation des stations d’observation ONDE (https://onde.eaufrance.fr/) et du SCHAPI (https://hydro.eaufrance.fr/ )

BRGM

- Carte de localisation des stations d’observation ONDE (https://onde.eaufrance.fr/) et du SCHAPI (https://hydro.eaufrance.fr/ )

Les cours d’eau des versants Rhin (Moselle amont), Meuse, et Rhône (Saône amont) ont fait l’objet de catalogues des valeurs de « débits mensuels d’étiage et modules » respectivement en 1998, 1999 et 2001.

Sur le secteur plus particulier du bassin de Vittel-Contrexéville, plusieurs campagnes de jaugeages ont déjà été réalisées, notamment :

- Entre 1975 et 1976, par le BRGM sur les cours d’eau Belle Fontaine et Petit Vair ;

- A l’étiage 1988, par le bureau d’étude GEREEA pour l’ AERM ;

- Entre 1992 et 1993 sur le Vair et le Petit Vair ;

- En juin 2001 (moyenne eaux), par le bureau d’étude SOGREAH sur le Vair, le Petit Vair et l’Anger ;

- En 2008, par le bureau d’étude ANTEA sur l’Anger ;

- En 2017 et 2018, par le bureau d’étude ANTEA sur le ruisseau du Moulin ou du They.

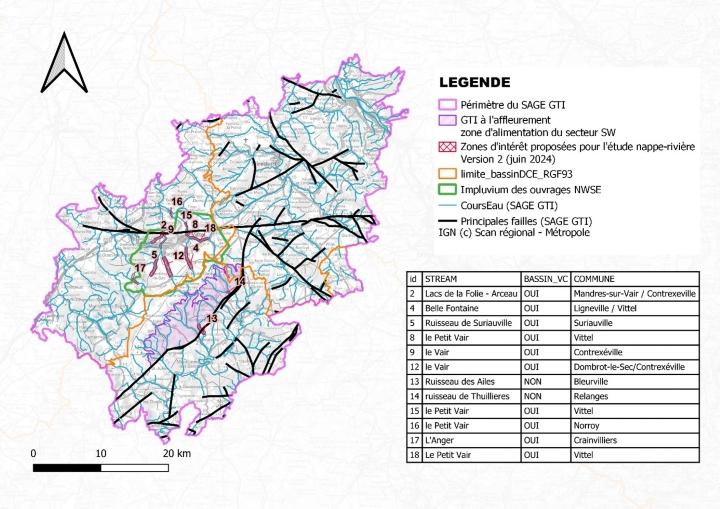

L’identification des zones d’intérêt sur le périmètre du SAGE GTI

L’analyse de la situation actuelle à la lumière des éléments connus sur le secteur du SAGE GTI, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Observatoire des ressources en eau, a conduit à identifier des zones d’intérêt sur lesquelles pourraient être mis en œuvre des outils de caractérisation des échanges nappe -rivière. L’objectif est double : obtenir les informations nécessaires à la phase de modélisation multinappes sur le périmètre du SAGE GTI et disposer sur le long terme d’indicateurs de suivi de ces échanges pour adapter le cas échéant la gestion de la ressource en eau.

-

Carte de localisation des zones d’intérêt pour une caractérisation des échanges nappe -rivière

BRGM

- Carte de localisation des zones d’intérêt pour une caractérisation des échanges nappe -rivière

Les outils de caractérisation disponibles

Parmi les méthodes les plus pertinentes à utiliser sur le périmètre du SAGE GTI, sans présager à ce stade de la faisabilité de leur mise en œuvre, on retiendra :

- Les mesures de température. En effet, ce paramètre physique n’est pas soumis aux mêmes dynamiques de variation dans le cours d’eau et dans l’ aquifère (plus stable). Les mesures peuvent être réalisées sur des profils longitudinaux et/ou verticaux et ainsi renseigner sur l’exfiltration d’eau de l’ aquifère vers la rivière. Ces mesures, ponctuelles, étant simples à effectuer, leur multiplicité est facile à mettre en œuvre. Les moyens techniques actuels, et notamment la fibre optique, permettent des mesures simultanées le long de profils conséquents. On pourra y associer les mesures de pH pour tracer le mélange entre les eaux souterraines et les eaux de surface.

- Les mesures d’infiltration directes : elles consistent en la mesure du flux traversant une section de longueur connue afin de déterminer la perméabilité du lit du cours d’eau ou des berges.

- Les jaugeages différentiels, réalisés, lors des périodes d’étiage lorsque le ruissellement superficiel est faible, le long des cours d’eau concernés.

- L’analyse géomatique, qui consiste à exploiter les données de jaugeages (niveaux d’eaux superficielles) en parallèle aux mesures des niveaux de nappe (cartes piézométriques, campagne de mesure, essai de pompage).

- Les traçages qui permettent, via des mesures de concentration, une estimation des vitesses d’écoulement dans différentes directions par rapport au point d’injection.

- Les mesures des éléments majeurs et traces. Certains éléments comme le calcium, les chlorures ou le strontium peuvent être caractéristiques des eaux souterraines et donc utilisés comme traceurs pour quantifier les contributions des eaux souterraines au débit des cours d’eau. Les isotopes notamment les isotopes stables de l’eau (18O et D) peuvent être utilisés pour quantifier les mélanger.

- Les mesures géophysiques qui permettent de distinguer les zones présentant des degrés de saturation différents (résistivité électrique, tomographie sismique, etc).

- La modélisation hydrodynamique qui, sur la base de données de terrain acquises après la mise en œuvre des outils précédemment évoqués, permet de caractériser dans le détail (à l’échelle de chaque maille élémentaire de calcul), les échanges entre la nappe et la rivière et qui une fois calibrer et caler s’avère être un excellent outil de gestion de la ressource en eau.

Pour aller plus loin

- Banerjee, Dolon et Sayantan Ganguly. (2023) - « Une revue des progrès de la recherche sur l’interaction entre les eaux souterraines et les eaux de surface avec un aperçu du phénomène » Water 15, no. 8 : 1552.

- Barthel, R., Banzhaf, S. Groundwater and Surface Water Interaction at the Regional-scale – A Review with Focus on Regional Integrated Models. Water Resour Manage 30, 1–32 (2016).

- Brunner, P., Therrien, R., Renard, P., Simmons, C. T., & Franssen, H. J. H.(2017). Advances in understanding river‐groundwater interactions. Reviews of Geophysics, 55(3), 818-854.

- DIREN Lorraine, DDAF Vosges, AERMC, GEREEA (2001) – Débits mensuels d’étiage et modules. Bassin de la Saône amont. Département des Vosges.

- Karr JR, Schlosser IJ. (1978) - Water resources and the land-water interface. Science. 1978 Jul 21 ;201(4352):229-34.

- Mission déléguée de Bassin Rhin-Meuse (1998) – Débits mensuels d’étiage et modules. 2. Bassin de la Moselle Amont, bassin de la Meurthe inclus. Rapport Agence de l’eau Rhin-Meuse.

- Mission déléguée de Bassin Rhin-Meuse (1999) – Débits mensuels d’étiage et modules. 4. Bassin de la Meuse. Rapport Agence de l’eau Rhin-Meuse.

- Ntona, Maria Margarita & Busico, Gianluigi & Mastrocicco, Micòl & Kazakis, Nerantzis. (2022). Modeling groundwater and surface water interaction : An overview of current status and future challenges. Science of The Total Environment. 846.

- Portail technique de l’OFB