Rhin-Meuse

Rhin-Meuse

Géologie du bassin Rhin-Meuse

L’histoire géologique du bassin Rhin-Meuse est composé de l’histoire géologique de l’Alsace, de l’histoire géologique du Bassin de Paris et celle du Fossé Rhénan.

Contexte géologique du bassin Rhin-Meuse

La géologie identifie les formations lithostratigraphiques par les caractéristiques des matériaux et la structure du sous-sol. Celles-ci déterminent, complétées par des informations sur les eaux souterraines, les formations hydrogéologiques (Castany, 1982).

Le

bassin

Rhin-Meuse occupe la partie orientale du

bassin

sédimentaire de Paris bordée par les terrains anciens du Primaire et du Précambrien des Ardennes et des Vosges et s’étend dans la partie ouest du Fossé rhénan supérieur en Alsace.

Tous les grands types de roches sont représentés : sédimentaires, plutoniques, volcaniques et métamorphiques.

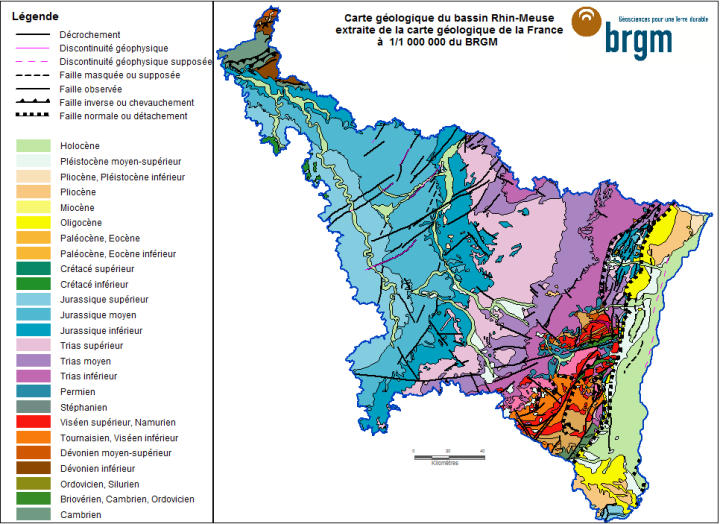

Carte géologique du bassin Rhin-Meuse (extrait de la carte géologique de la France à 1/1 000 000 du BRGM )

BRGM

Carte géologique du bassin Rhin-Meuse (extrait de la carte géologique de la France à 1/1 000 000 du BRGM )

Les terrains les plus récents sont ceux de l’ère Quaternaire, de l'Holocène au Pléistocène: il s’agit de sédiments déposés par les cours d’eau dans les fonds de vallées. Suivant la nature géologique du bassin et la vitesse des eaux qui les ont transportées puis déposées, la finesse des alluvions varie depuis les argiles jusqu’aux galets, en passant par les limons, les sables et les graviers. L’épaisseur de ces dépôts se situe entre 5 et 10 mètres en moyenne sur le bassin de Paris et l'épaisseur des alluvions est en moyenne de 70 mètres dans la plaine d'Alsace.

Les terrains du Tertiaire, du Pliocène à l'Éocène, sont localisés principalement en Alsace et sont de lithologie très variée: marnes, conglomérats, grès , calcaires, gypse, sables, cailloutis, argiles, roches magmatiques, etc.

Les terrains du Secondaire sont représentés par les formations sablo-argileuses du Crétacé inférieur (Sables albiens) et les formations du Jurassique: calcaires du Tithonien, du Kimméridgien et de l’Oxfordien (Jurassique supérieur), marnes du Callovien et calcaires du Dogger (Jurassique moyen). Les formations du Lias, puis du Trias (Keuper marneux, Muschelkalk calcaire et marneux, Trias inférieur gréseux), constituent quant à elles la base de la série sédimentaire du bassin parisien ; ces formations reposent sur les terrains anciens de socle et affleurent en bordure en Lorraine.

Les terrains anciens du Primaire, du Permien au Cambrien, et du Précambrien constituent le substratum général de cette vaste cuvette sédimentaire qu’est le bassin parisien. Ils affleurent dans les Vosges et les Ardennes sous forme de grès , de schistes, de quartzites et de granites.

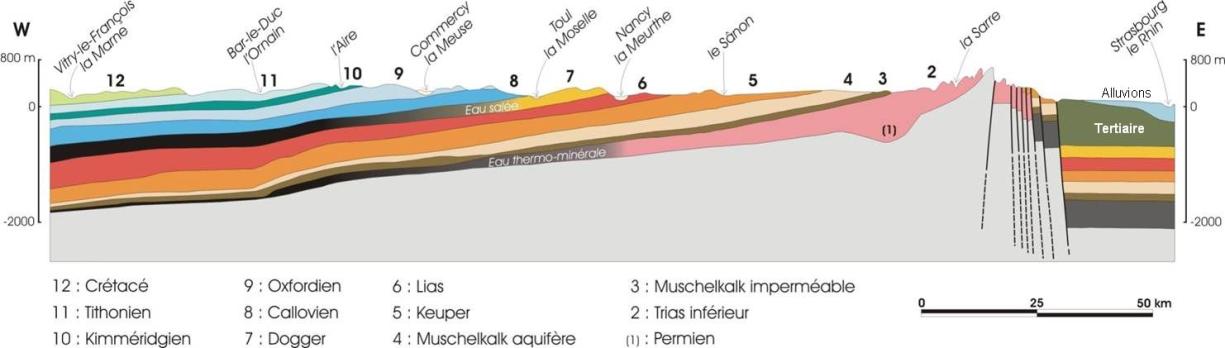

Coupe hydrogéologique schématique dans le bassin Rhin-Meuse (d’après Ramon et al., AERM , 1992- complété)

AERM , BRGM

Coupe hydrogéologique schématique dans le bassin Rhin-Meuse (d’après Ramon et al., AERM , 1992- complété)

L’Alsace est l’une des régions de France métropolitaine les plus riches du point de vue géologique. En effet, tous les grands types de roches sont représentés (sédimentaires, plutoniques, volcaniques et métamorphiques) et nombre de processus géologiques peuvent y être reconnus (déformation et métamorphisme polyphasés, plutonisme et volcanisme orogéniques, extension intracontinentale).

Situé dans le fossé du Rhin supérieur, l’Alsace doit cette diversité à la présence de nombreuses unités tectoniques : à l’Ouest se trouve une importante partie du Massif Vosgien hercynien , à l’Est s’étendent les collines sous-vosgiennes et le fossé rhénan avec tout le cortège sédimentaire qui leur est associé et à l’extrémité Sud, les contreforts du Jura font également leur apparition.

Bibliographie

- Mégnien Cl. (1980) - Synthèse géologique du bassin de Paris. Collection : Mémoires du BRGM . 3 volumes, 1398 pages.

Géologie du Fossé rhénan - période récente

La plaine d’Alsace, qui s’étend sur environ 160 km de longueur et atteint en amont de Strasbourg une vingtaine de kilomètres de largeur, correspond à la partie française de la plaine rhénane qui occupe le bassin d’effondrement du Fossé rhénan.

Sommaire de l’article

- Situation

- Historique

- Âges et origines des dépôts

- Les alluvions rhénanes et vosgiennes

- Les dépôts éoliens lœssiques

- Les tourbières

1. Situation

Le Fossé rhénan constitue le segment central du système de rifts cénozoïques européens qui s’étendent de la Mer du Nord à la Méditerranée. Il se présente sous la forme d’une plaine de 35 km de large et de 300 km de long entre Bâle au Sud et Mayence (Mainz) au Nord. Il est bordé à l’Est par la Forêt Noire et à l’Ouest par les Vosges. Au Sud, il est relayé par le Fossé bressan par l’intermédiaire du système transformant Rhin-Saône (Bergerat, 1987). Le Fossé rhénan sert de modèle de référence aux fossés d’effondrements continentaux (rifts avortés).

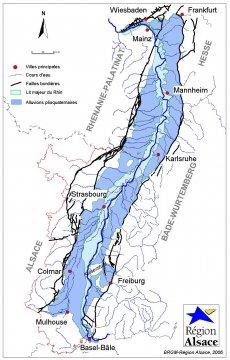

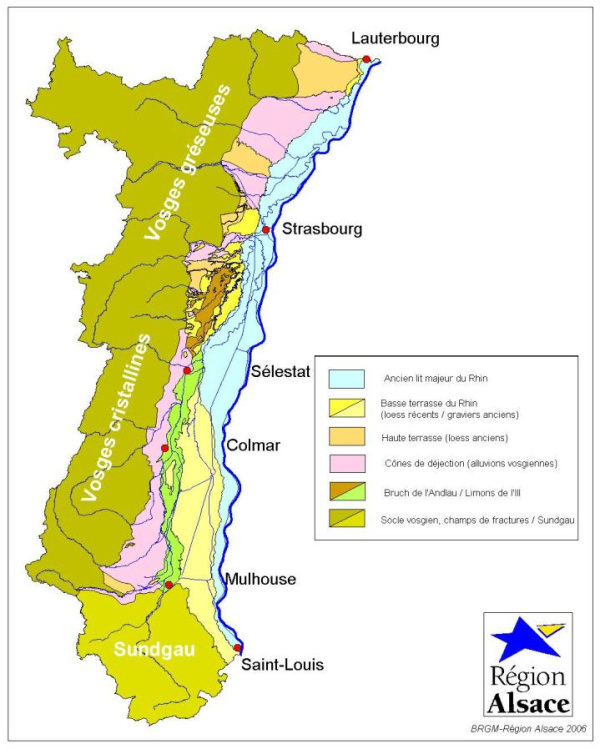

Localisation des alluvions plioquaternaires du Fossé rhénan

© BRGM -Région Alsace

2. Historique

Précédé par un épisode distensif avec quelques émissions basaltiques au Crétacé supérieur, l’effondrement s’est produit au cours de deux phases distinctes, fin Éocène – début Oligocène (39-36 Ma), sous régime tectonique extensif lié à la collision Afrique - Europe, et Oligocène – Miocène (25-20 Ma) avec un champ de contraintes proche de l’actuel (Villemin et Bergerat, 1987).

Tout au long du Quaternaire, le Rhin et ses affluents ont accumulé leurs alluvions sur de grandes épaisseurs dans la plaine d’Alsace (moins de 25 m près de Bâle, 250 m près de Neuf-Brisach dans la fosse dite de Geiswasser, 80 m à Strasbourg). La Plaine d’Alsace a donc fonctionné comme un piège à sédiments, avec une

subsidence

tectonique active comme le montrent les variations d’épaisseur des dépôts.

Sources

- BERGERAT F. (1987) – Paléo-champs de contraintes tertiaires dans la plate-forme européenne au front de l’orogène alpin. Bull. Soc. Géol. France, t.III, N°3, pp. 611-620.

- VILLEMIN T., BERGERAT F. (1987) – L’évolution structurale du Fossé rhénan au cours du Cénozoïque : un bilan de la déformation et des effets thermiques de l’extension. Bull. Soc. Géol. France (8) t. III, N°2, pp. 245-255.

3. Âges et origines des dépôts

La subsidence irrégulière du fossé ou le relèvement des Vosges et de la Forêt Noire ainsi que l’alternance d’époques froides et tempérées plus ou moins humides (glaciaires et interglaciaires) sont à l’origine de périodes de creusement et d’alluvionnement successives, avec des contributions variables d’alluvions par le Rhin et par ses affluents apportant des matériaux des massifs montagneux des Vosges et de la Forêt-noire.

-

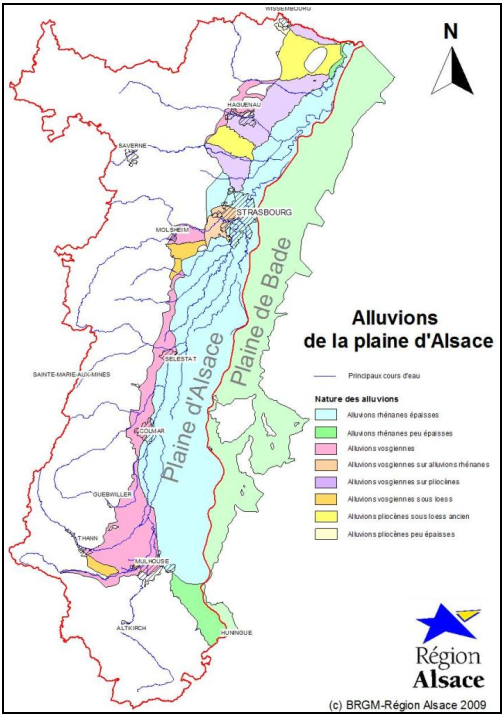

Carte de la nature des alluvions de la plaine d’Alsace (Elsass, 2009)

© BRGM - Région Alsace

- Les alluvions rhénanes et vosgiennes de la plaine d’Alsace - BRGM /Région Alsace 2009

Les alluvions rhénanes proviennent essentiellement des Alpes mais également du Jura et forment le réservoir aquifère principal. Les alluvions vosgiennes sont plus développées dans le Nord de l’Alsace où elles proviennent de l’érosion des Vosges gréseuses. Les terrasses fluviatiles sont généralement couvertes de lœss plus ou moins épais déposés par les vents lors des périodes froides du Quaternaire.

-

Carte morphologique de la plaine d’Alsace (2006)

© BRGM - Birtler

- Carte morphologique de la plaine d’Alsace - Birtler, 2006

La plus grande partie de ces dépôts et les plus grossiers d’entre eux datent des périodes froides dont les caractéristiques ont permis l’élaboration d’un matériel de faciès périglaciaire ou fluvioglaciaire. Les périodes tempérées sont marquées essentiellement par l’altération des formations déposées lors des périodes froides qui les précédent et par des dépôts d’inondation plus fins.

La constitution des alluvions de la plaine d’Alsace résulte d’une histoire quaternaire extrêmement complexe au cours de laquelle phases tectoniques et climatiques ont constamment interagi et interféré. Du fait de la difficulté d’obtenir des datations précises dans le Quaternaire (au-delà des 50 000 ans qui marquent la limite d’utilisation du Carbone 14), cette histoire n’est toujours pas entièrement comprise, et fait l’objet de travaux de recherche menés par les services géologiques et les universités du Fossé rhénan, de Bâle à Mayence, visant à dater et corréler les principaux épisodes d’alluvionnement et d’érosion.

En attendant des éléments plus précis, plusieurs domaines peuvent être distingués classiquement dans la plaine rhénane par leur morphologie :

- Les hautes terrasses qui représentent les morphologies les plus anciennes et sont couvertes d’un manteau de dépôts lœssiques d’âges divers ; le Sundgau peut être considéré comme une haute terrasse particulière ;

- Les basses terrasses sont recouvertes de loess récents dans le Nord de l’Alsace et caillouteuses au Sud (Hardt) ; elles se raccordent plus ou moins aux cônes alluviaux des rivières vosgiennes qui ont déblayé la couverture lœssique ;

- La basse plaine alluviale correspond au lit d’inondation du Rhin (lit majeur) avant la correction de son cours (1838-1876) ; sa limite avec les basses terrasses est souvent marquée par une nette incision ;

- Plusieurs zones dépressionnaires ont canalisé les épandages holocènes de l’Ill et de l’Andlau ; elles sont le lieu privilégié, avec les bordures de terrasses, du développement des zones humides telles que les rieds.

Bibliographie :

- BIRTLER C. (2006) – Région Alsace. Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan – Programme 2003-2006. Rapport final BRGM/RP-54876-FR.

4. Les alluvions rhénanes et vosgiennes

Pendant tout le Quaternaire, la plaine d’Alsace a fonctionné comme un piège à sédiments, d’autant plus que la

subsidence

tectonique y est restée active.

Le Rhin a divagué sur toute la largeur de la plaine d’Alsace entre Mulhouse et Strasbourg. Dans la basse plaine rhénane, les rivières d’origine jurassienne (l’Ill) ou vosgienne (la Bruche) occupent souvent d’anciens bras du Rhin. A l’Holocène, la largeur de la plaine d’inondation du Rhin s’est réduite et les graviers rhénans ont été recouverts de limons d’inondation, calcaires (apport du Rhin) ou non (apports de l’Ill et des rivières vosgiennes).

Le drainage est souvent médiocre, surtout dans les secteurs présentant encore une tendance à la

subsidence

, d’où les évolutions tourbeuses.

-

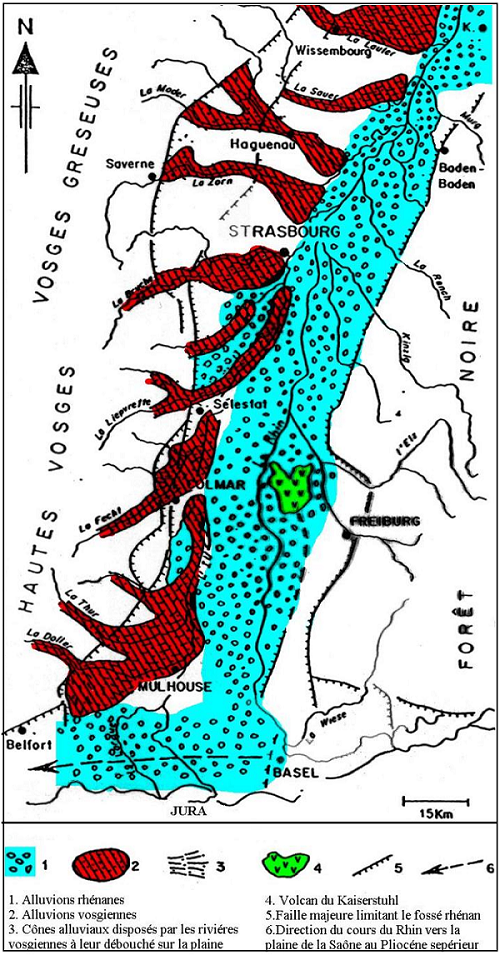

Carte d’extension des alluvions dans la plaine d’Alsace - Ménillet, 1995

© BRGM - F.Ménillet, 1995

- Carte d’extension des alluvions dans la plaine d’Alsace - Ménillet, 1995

Définition générale

Les alluvions sont des matériaux détritiques, déposés par les cours d’eau. Les subdivisions utilisées sont les suivantes :

- Limons (0,002 à 0,05 mm),

- Sables (0,005 à 0,2 cm),

- Graviers (0,2 à 2 cm),

- Galets (2 à 20 cm)

- Blocs émoussés (20 à 40 cm).

On trouve les alluvions en remplissage de fonds de vallée où elles forment habituellement des replats (« terrasses »), s’étendant sur une faible largeur le long des cours d’eau. Dans les vastes plaines comme l’Alsace, elles occupent des surfaces importantes dont la largeur peut dépasser 10 km.

Alluvions rhénanes

Les alluvions rhénanes sont des dépôts détritiques mis en place par le Rhin au cours du Quaternaire, dont les matériaux sont originaires des Alpes, du Jura et de la plaine molassique suisse.

-

Alluvions rhénanes présentant des stratifications obliques (2006)

BRGM - Birtler

- Alluvions rhénanes présentant des stratifications obliques - Birtler, 2006

Ces alluvions sont principalement constituées de galets et de sables gris verdâtre micacés (30 à 50 %). Sans réelle stratification, elles présentent toutefois des intercalations de

sable

, de

limon

et de tourbe (inférieures à 2 m d’épaisseur). Elles sont souvent recouvertes d’une fine couche (0,10 à 1,50 m) de

limon

sableux gris ou de

limon

tourbeux brunâtre à noir (Ried). Le

limon

sableux a été apporté lors d’anciennes crues du fleuve. Il est formé d’un mélange de

sable

fin, d’

argile

et de carbonate. La proportion de

sable

a de l’influence sur le degré de

perméabilité

du sol et par la suite sur la végétation de la surface.

Selon leur origine, on reconnaît les galets par leur pétrographie caractéristique :

- Galets d’origine alpine : Quartzite (de grande taille, de teinte grise, beige à brunâtre), protogine (granite clair chloritisé), gneiss à amphibole, amphibolite, radiolarite rouge (en petits galets), quartz à enclaves chloritisées et calcaires du Jurassique des Préalpes (Ménillet, 1995),

- Galets d’origine vosgienne ou de la Forêt-Noire : Granites roses, porphyroïdes gris, gneiss, microgranite, rhyolites roses, microconglomérat permien, quartz, quartzite, et diverses roches à faciès volcanique,

- Galets d’origine jurassienne : Calcaires gris,

- Autres : blocs de roches volcaniques du Kaiserstuhl (gris sombre à cristaux d’augite noirs), blocs de

grès

des Couches à mélettes du Sundgau.

On reconnaît l’origine des sables par leur pétrographie et leur couleur caractéristique : - Sables d’origine alpine : Sable fin quartzeux gris verdâtre à muscovite, chlorite, hornblende verte et calcite,

- Sables à grain moyen à grossier d’origine vosgienne et de la Forêt-Noire : Sables quartzeux roses, parfois limoneux, à quartz à patine rouge, feldspaths, biotite, et débris de schistes.

Les alluvions de l’Ill

Le limon charrié par l’Ill est de teinte plus jaune que celui du Rhin et paraît plus chargé en matière organique.

Alluvions vosgiennes

Par le terme d’alluvions vosgiennes sont désignés les matériaux déposés par les affluents du Rhin d’origine vosgienne dans les vallées du massif montagneux et dans la plaine d’Alsace. Ces alluvions peuvent être interstratifiées dans les alluvions rhénanes mais sont le plus souvent redistribuées dans celles-ci.

Au Nord de la Bruche, les alluvions vosgiennes sont constituées essentiellement de

sable

rouge avec des interstratifications de petits galets de quartz et de quartzite, matériaux remaniés des

grès

vosgiens (Buntsandstein). La stratification est généralement bien marquée.

Au Sud de la Bruche, les matériaux alluvionnaires proviennent principalement du socle vosgien (ou « Vosges cristallines ») : galets de granite, de gneiss, de schistes, de grauwackes, sables d’origine variée (arènes granitiques,

grès

vosgien) et limons beiges à rougeâtres provenant des

altérites

du socle vosgien. Elles sont grossières à dominance de galets et de blocs roulés dans les principales vallées. La stratification est peu marquée.

La vallée de la Bruche séparant approximativement les Vosges gréseuses et les Vosges « cristallines » présente un type mixte. On observe aussi que les lits majeurs des rivières vosgiennes sont relativement larges dans leur cours moyen et inférieur, avec un lit majeur et un lit mineur bien marqués.

-

Alluvions de la Bruche (carrière de Griesheim-sous-Molsheim, 2006)

BRGM - Birtler

- Alluvions de la Bruche (carrière de Griesheim-sous-Molsheim) - Birtler, 2006

A l’Ouest de la plaine rhénane, des vallées vosgiennes jusqu’aux hautes terrasses du piémont, les différents niveaux d’alluvions sont généralement étagés en terrasses dont les plus anciennes sont plus élevées. Au débouché dans la basse plaine, ces niveaux ont tendance à s’interstratifier dans les alluvions rhénanes selon l’ordre stratigraphique. Les différents niveaux d’alluvions vosgiennes se croisent donc à proximité de la plaine.

Bibliographie :

- BIRTLER C. (2006) – Région Alsace. Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan – Programme 2003-2006. Rapport final BRGM/RP-54876-FR.

- MENILLET F. (1995) - Les formations superficielles des Vosges et de l’Alsace. Identification, potentialités, contraintes. Rapport final BRGM R 38640.

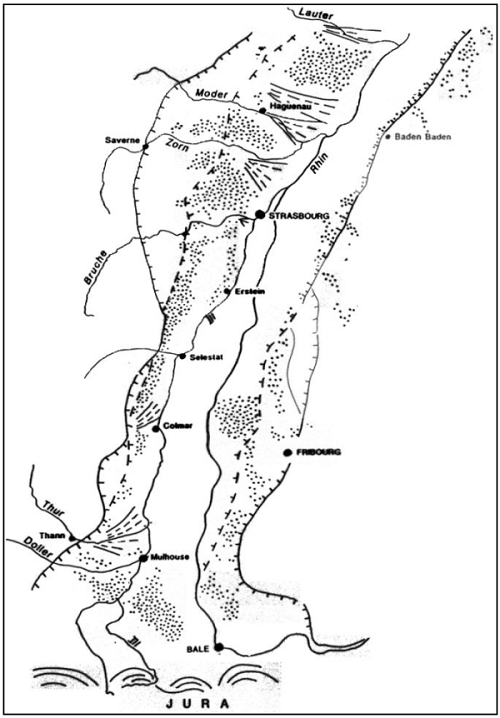

5. Les dépôts éoliens lœssiques

Le lœss est un dépôt éolien constitué principalement de particules dont la taille varie de 0,002 à 0,05 mm (silts). Sain et à l’état sec, il a l’aspect d’une terre fine faiblement argileuse à consistance meuble « poussiéreuse ». Il est de couleur beige à jaunâtre, très homogène et comprend en Alsace une fraction calcaire . De structure massive en couches souvent épaisses de plusieurs mètres, il est dépourvu de litage . Les lœss changent de couleur en s’altérant, deviennent ocre ou brun rouge. On note fréquemment la présence de concrétions calcaires dures (« poupées ») ou meubles en remplissage de fins canalicules (« pseudo mycélium »).

-

à gauche : Lœss -lehm et lœss de la colline de Blaesheim ; à droite : poupée de loess

BRGM

- à gauche : Lœss -lehm et lœss de la colline de Blaesheim ; à droite : poupée de loess

Le lœss a été déposé dans des zones de moindre turbulence pendant les périodes froides et sèches du Quaternaire (sous climat périglaciaire). Les grandes glaciations favorisent la formation de sédiments éoliens sur les continents car :

- Il y a peu de végétation à proximité des glaciers et sur les plateformes marines exondées par la baisse du niveau marin (Manche) ;

- Beaucoup de sédiments sont broyés devant les glaciers ;

- Et de forts vents soufflent depuis les calottes vers l’avant pays.

La superposition des couches de lœss déposées durant les périodes froides successives constitue des complexes lœssiques dont l’épaisseur cumulée peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. L’épaisseur d’une seule couche de lœss dépasse rarement 4 m en Alsace (Ménillet, 1995 ; Quesnel et al., 2002).

En Alsace, les lœss couvrent environ le tiers de la surface de la plaine rhénane. Dans les collines situées à l’Ouest de Strasbourg et au Nord de la Bruche, le loess atteint l’altitude de 210 mètres, c’est-à-dire qu’il s’élève à environ 70 mètres au dessus du niveau du Rhin. L’épaisseur de loess atteint par endroits près de 50 mètres. Leur disposition suggère que des vents de secteur nord et ouest ont joué un rôle majeur dans leur dépôt, avec des vents d’autres directions, par exemple des vents du Sud-Ouest dans le Kaiserstuhl et des vents de l’Est-Nord-Est dans les collines sous-vosgiennes (Ménillet, 1995). Les apports proviendraient de l’Ouest, avec une redistribution par les vents du Nord dans l’axe de la plaine d’Alsace.

Répartition des loess (figuré en pointillé) dans le Fossé rhénan supérieur - Ménillet, 1995

© BRGM - F. Ménillet, 1995

- Répartition des loess (figuré en pointillé) dans le Fossé rhénan supérieur - Ménillet, 1995

La plupart des lœss d’Alsace se sont établis sur un substrat hors d’eau. Cependant les niveaux gris bleutés à mollusques (indicateurs d’un milieu palustre à lacustre ) ne sont pas rares dans les lœss anciens. Minéralogiquement, les lœss sont principalement constitués de fines particules de quartz, de mica, de feldspath, et d’autres silicates ainsi que d’oxydes de fer qui leur donnent une couleur jaunâtre ou ocre.

Les lœss ont subi dans les périodes interglaciaires et les périodes postglaciaires des altérations lessivantes. Ces altérations entraînent une décarbonatation et par conséquent un enrichissement en argile du lœss sur quelques centimètres. Les horizons superficiels lessivés, très meubles, sont généralement complètement érodés tandis que les horizons d’accumulation plus argileux et plus compacts, les lœss -lehms sont généralement conservés.

On distingue :

- Les lœss sains beige ocre à beige jaunâtre,

- Les lœss décalcifiés enrichis en argile de couleur brun ocre à brun rouge sous climat interglaciaire,

- Les lœss affectés par une pédogenèse de climat froid sont marqués par des niveaux gris.

Meubles et de granulométrie fine, les lœss sont aisément remaniés par les eaux, surtout peu de temps après leur dépôt (par exemple le long de la Sauer, du Seltzbach). Le modelé du lœss en collines (région Outre-Forêt) paraît être l’œuvre du ruissellement qui depuis l’époque des dépôts, en a érodé la surface. On retrouve ainsi les lœss en bas des terrasses, en remplissage des vallons et bas de versant. Ces remaniements par les eaux de ruissellement constituent les colluvions. Ils tapissent par exemple les bordures de la terrasse de Niedernai et les bordures Nord-Ouest du Bruch de l’Andlau. Leurs épaisseurs sont très variables.

Les limons de débordement remaniant du lœss sont très fréquents dans le Bruch de l’Andlau. Le dynamisme fluviatile est de type « chenaux divagants » construisant des bancs et des levées. Le matériel lœssique y est mélangé aux limons et repris le plus souvent dans d’anciennes levées.

Bibliographie :

- BIRTLER C. (2006) – Région Alsace. Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan – Programme 2003-2006. Rapport final BRGM/RP-54876-FR.

- MENILLET F. (1995) - Les formations superficielles des Vosges et de l’Alsace. Identification, potentialités, contraintes. Rapport final BRGM R 38640.

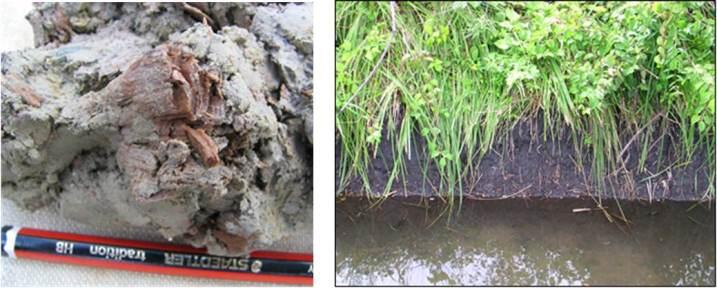

6. Les tourbières

La tourbe est un dépôt organique formé par l’accumulation de débris ou de parties végétales mortes dans un milieu ennoyé, en conditions anaérobies. Elle apparaît sous forme de fibres et d’éléments végétaux noirs, imparfaitement décomposés par l’action des bactéries. L’acidité du milieu permet d’opposer les tourbières acides (ou acidiphiles) aux tourbières basiques (ou alcalines), l’échelle des valeurs de pH rencontré en tourbières s’étendant de pH 3 (acide) à pH 8 (alcalin) avec une frontière biologique se situant autour de pH 5,5.

-

Tourbe peu évoluée du Bruch de l’Andlau et sol tourbeux (2006)

BRGM - Birtler

- Tourbe peu évoluée du Bruch de l’Andlau et sol tourbeux - Birtler, 2006

Dans la zone d’étude, les véritables tourbières sont peu fréquentes et elles sont de type basique. Il s’agit le plus souvent de bas marais à roseaux ou à aulnes où s’est développé un sol brun ou noir tourbeux . Les bas-marais ou « tourbières basses » sont liés à la présence d’une nappe affleurante. L’inondation n’y est généralement pas permanente et les couches superficielles du sol s’assèchent en période estivale, permettant ainsi la minéralisation d’une partie de la matière organique.

Cette formation est très fréquente dans les Ried ou Bruch. En allemand ces mots signifient respectivement « roseau » et « marécage », ce sont des prés humides un peu spongieux correspondant à d’anciennes plaines d’inondation. Le milieu naturel du Ried est entièrement conditionné par une donnée écologique majeure : la présence d’une nappe phréatique abondante et courante à faible profondeur dans le sol. Cette nappe est localement subaffleurante et périodiquement inondante.

Ces tourbières à caractère basique se développent sur les limons d’inondation holocènes du Rhin, localisés entre Strasbourg et Sélestat, entre Strasbourg et Soufflenheim et aussi dans la vallée de l’Ill.

Au Sud de Strasbourg, le Ried actuel comprend trois subdivisions longitudinales principales :

- à l’Est le Ried rhénan (ou Ried blanc) avec la forêt du Rhin et la dépression du Ried rhénan au sens strict parcourue par des rivières phréatiques,

- au centre les levées cultivées,

- à l’Ouest le Ried de l’Ill et ses affluents, large et marécageux, où ont été décrits le Ried gris, le Ried brun et le Ried noir (Carbiener, 1969).

A l’Ouest de l’Ill il existe un autre Ried, bien particulier : le Bruch de l’Andlau lié à ce dernier cours d’eau.

Au Nord de Strasbourg sont distingués les Rieds du Nord de l’Alsace, liés au débouché des cours d’eau vosgiens dans la basse plaine rhénane,

Ces derniers marais de l’Alsace nés des caprices du Rhin et de ses affluents constituent un paysage caractéristique dans lequel vit un monde animal et végétal bien particulier et à protéger.

Bibliographie :

- BIRTLER C. (2006) – Région Alsace. Banque Régionale de l’ Aquifère Rhénan – Programme 2003-2006. Rapport final BRGM/RP-54876-FR.

- CARBIENER F. (1969) - Le grand Ried d’Alsace, écologie d’un paysage. Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse, n°1, p 15-44.

Histoire géologique de l’Alsace

La grande richesse géologique de l’Alsace permet de reconstituer une histoire dense et conséquente puisqu’elle s’étend du Paléozoïque inférieur à nos jours et qu’elle est largement documentée, au Dévono-Carbonifère, par les nombreux témoins de l’orogenèse hercynienne. Les traits majeurs de celle-ci sont clairement mis en évidence par les formations géologiques individualisées ci-dessus et se résument, de la plus ancienne à la plus récente, en 7 grandes périodes.

Sommaire de l’article

- -500 à -390 MA : milieu marin pré-orogénique

- -400 à -315 MA : l’orogenèse varisque

- -325 à -250 MA : démantèlement chaine hercynienne

- -250 à -150 MA : sédimentation mésozoïque

- -150 à -50 MA : lacune sédimentaire crétacée

- -50 à -5 MA : sédimentation tertiaire et fossé rhénan

- -5 MA à aujourd’hui : glaciations et la plaine alluviale rhénane

1. Le milieu marin pré-orogénique (500-390 millions d’années)

Au Paléozoïque inférieur, un large océan s’étend entre la bordure Nord du Gondwana et les microplaques plus au Nord. C’est sur une marge continentale que se déposent les séries turbiditiques marines de Villé et de Steige et les volcanites de la future Série de Sainte-Marie-aux-Mines.

-

Affleurement de schistes datés du Paléozoïque inférieur (Steige, Bas-Rhin)

© BRGM – F. Michel

- Affleurement de schistes datés du Paléozoïque inférieur (Steige, Bas-Rhin) / © BRGM – F. Michel

Dès le Silurien, la convergence des deux marges océaniques induit la réduction de l’océan jusqu’à atteindre une inversion du bassin et préfigure l’orogenèse hercynienne à venir.

2. L’orogenèse varisque ou hercynienne dans les Vosges (400 - 315 millions d’années)

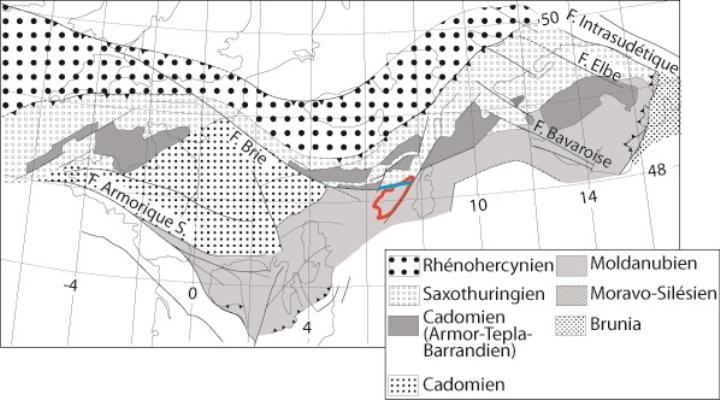

La frontière entre Bas-Rhin et Haut-Rhin a la particularité de correspondre grossièrement à la délimitation communément admise du massif hercynien des Vosges. C’est en effet la dislocation de Lalaye-Lubine qui est généralement considérée comme la séparation entre les domaines Saxo-Thuringien et Moldanubien. Dans le Haut-Rhin, les témoins de l’orogenèse hercynienne ont été reliés au domaine Moldanubien notamment en comparaison avec différentes lithologies observées dans le Moldanubien du Massif de Bohême (socle de haut degré métamorphique, groupe à « lithologie variée »). Ils représenteraient donc l’extrémité Nord du Gondwana. Les Vosges moyennes et méridionales comportent divers ensembles (socle métamorphique, bassins dévono-dinantiens, magmatisme varié) d’importance dans la compréhension de l’orogenèse hercynienne.

-

Localisation des Vosges dans la Chaîne Hercynienne d’Europe (2000)

modifié d’après Franke

- Localisation des Vosges dans la Chaîne Hercynienne d’Europe (modifié d’après Franke, 2000)

La fermeture de l’océan débuté au Silurien se poursuit au Dévonien, mais les meilleurs témoins de la collision sont datés du Viséen. Ceux-ci indiquent en effet la création, le remplissage volcano-sédimentaire puis la remobilisation de bassins d’abord marins puis continentaux. La collision finale entraîne alors un épaississement crustal qui est à l’origine de processus d’anatexie responsables de l’intense magmatisme hercynien des Vosges méridionales. Cette collision pourrait également expliquer le métamorphisme ultracatazonal de la Série de Sainte-Marie-aux-Mines. Enfin, à la faveur de certains accidents tectoniques, des leucogranites se mettent en place plus tardivement.

Parallèlement dans les Vosges du Nord, la fermeture de l’océan se poursuit également et, à partir du Givétien, un bassin s’individualise au Nord. Celui-ci est le siège d’un volcanisme sous-marin de nature tholéiitique qui dure jusqu’au Viséen et qui s’accompagne d’une sédimentation grauwackeuse. Au même moment, les schistes de Villé enregistrent une compression Nord-Sud. Au Viséen, la subduction à l’origine de la fermeture de l’océan engendre un arc magmatique dont les roches évoluent par la suite vers des termes alcalins au cours du Namurien et du Carbonifère supérieur.

3. Le démantèlement de la chaîne hercynienne (325-250 millions d’années)

Du Carbonifère supérieur au Trias inférieur, de petits bassins d’effondrement apparaissent et reçoivent les produits de l’érosion de la chaîne hercynienne. Les apports sont essentiellement détritiques et on assiste à la création des bassins houillers et uranifères analogues aux bassins stéphaniens de la bordure Est du Massif Central. Seul le volcanisme acide du Nideck vient troubler cette période de sédimentation détritique .

-

Le rocher du Troll, roches porphyriques dégagées par l’érosion appartenant à la série volcanique de Nideck d’âge permien

© BRGM – F. Michel

- Le rocher du Troll, roches porphyriques dégagées par l’érosion appartenant à la série volcanique de Nideck d’age permien / © BRGM – F. Michel

Au début du Trias, la pénéplanation de la chaîne de montagne est quasiment achevée et les apports détritiques se réduisent, ne laissant que quelques reliefs hectométriques bientôt vite ennoyés sous d’épaisses couches de sable .

4. La sédimentation mésozoïque (250-150 millions d’années)

L’environnement du Buntsandstein est d’abord fluvio-deltaïque ( Grès du Buntsandstein au Trias inférieur) , mais l’invasion progressive de la Mer Germanique venue de l’Est fait place, au Muschelkalk inférieur, à une sédimentation marno- calcaire peu profonde.

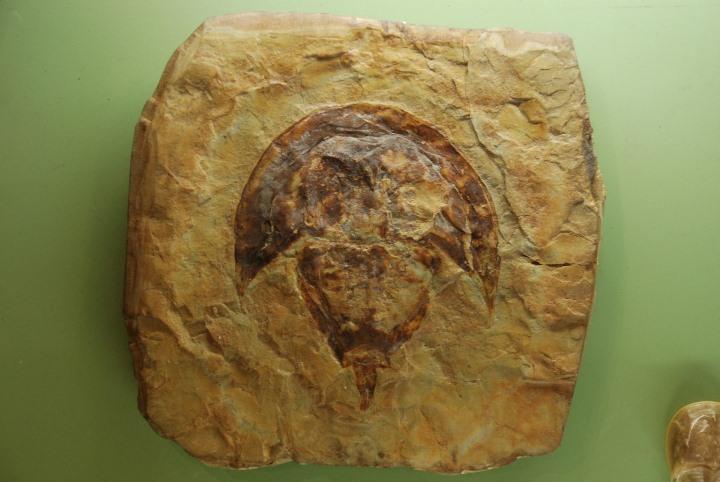

-

Fossile de limule du grès des Vosges (Trias) exposé au Château de Lichtenberg

© BRGM – F. Michel

- Fossile de limule du grès des Vosges (Trias) exposé au Château de Lichtenberg / © BRGM – F. Michel

Après un épisode de dépôts lagunaires salifères, le milieu ne devient franchement marin qu’au Muschelkalk supérieur. La conjonction d’un climat chaud, parfois aride, et d’une

régression

marine entraîne la formation de lagunes sursalées où naissent les dépôts évaporitiques du Keuper (sel gemme, gypse). Par la suite, la vasière littorale reprend des caractères plus nettement marins.

Le milieu s’approfondit au Jurassique et la sédimentation est surtout marno-

calcaire

. Au Dogger, une plate-forme carbonatée se forme où vont alterner les épisodes et les secteurs agités et d’envasement plus calmes. Au Sud les derniers dépôts marin voient se développer de grands récifs à l’origine des calcaires à coraux jurassiens.

5. La lacune sédimentaire crétacée (150-50 millions d’années)

C’est probablement à partir du Portlandien que l’ensemble des terrains est émergé et cela pour une période de près de 100 Ma, ce qui entraîne une érosion et une altération qui ne prendra fin qu’à l’Éocène (Lutétien). Au Sud, l’orogenèse alpine entraîne un plissement intense des sédiments secondaires et le Jura prend forme lentement.

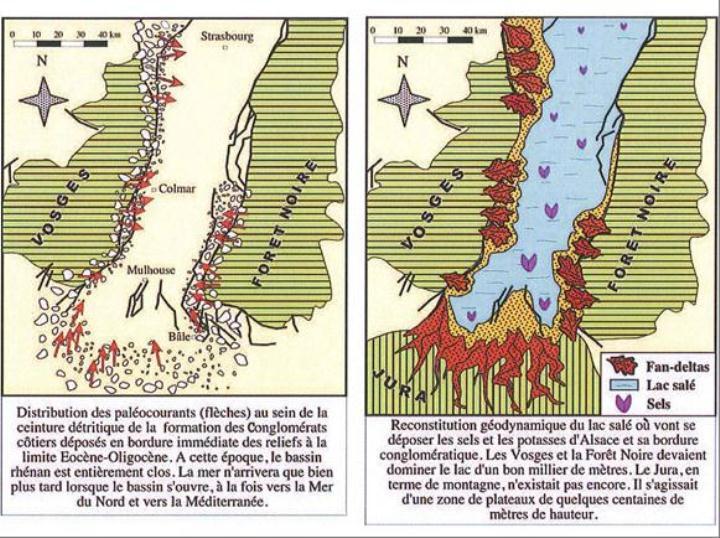

6. La sédimentation tertiaire et le Fossé rhénan (50-5 millions d’années)

La sédimentation ne reprend qu’au Lutétien, dans diverses cuvettes lacustres ou palustres, sous un climat tropical ( Calcaire lacustres de Bouxwiller 67, 68). Si les premiers signes de distension sont apparus au Crétacé, c’est au Priabonien que le Fossé rhénan s’individualise plus nettement.

La subsidence importante s’accompagne d’une surrection des marges (Vosges et de la Forêt-Noire) dont l’érosion permis jusqu’à la mise au jour des vieilles formations cristallines. Les produits de ces érosions alimenteront les conglomérats côtiers bordant d’une mer fluctuante.

Des périodes arides voient se déposer les couches salifères du Sud de l’Alsace (notamment du horst de Mulhouse), ainsi que les couches pétrolifères de Pechelbronn connues dans le Bas-Rhin. Au Stampien, la Mer du Nord envahit le graben, mais l’ensemble est probablement exondé par la suite, dénotant une pause dans l’évolution de l’extension intracontinentale.

-

Genèse des conglomérats côtiers et paléoenvironnement à l’Oligocène (1988)

Duringer

- Genèse des conglomérats côtiers et paléoenvironnement à l’Oligocène (Duringer, 1988)

Progressivement depuis le Miocène la mer se retire définitivement laissant place à un milieu continental à sédimentation essentiellement clastique.

7. Les glaciations et la plaine alluviale rhénane (5 millions d’années - actuel)

La subsidence reprend au Pliocène avec l’accumulation de sédiments détritiques issus de l’érosion des épaules du rift. Puis, pendant tout le Quaternaire, la plaine d’Alsace fonctionne comme un piège à sédiments. Ceux-ci, d’origine alpine ou vosgienne, viennent grossir les dépôts alluviaux, notamment du Rhin et de l’Ill. Les apports éoliens de loess, sous climat péri-glaciaire, complètent les dépôts de la plaine alluviale. A l’inverse, à la faveur des glaciations quaternaires, le massif vosgien est érodé et de nombreux dépôts morainiques en résultent.

-

Le Hohneck avec sa morphologie caractéristique de ballon des Vosges aux formes arrondies par l’érosion glaciaire

© BRGM – F. Michel

- Le Hohneck avec sa morphologie caractéristique de ballon des Vosges aux formes arrondies par l’érosion glaciaire / © BRGM – F. Michel

Ces anciennes glaciations sont à l’origine de la morphologie actuelle des Vosges tandis que les divers épandages continentaux continuent d’être guidés par le réseau hydrographique moderne, tant au niveau des rivières vosgiennes que dans le Fossé rhénan.

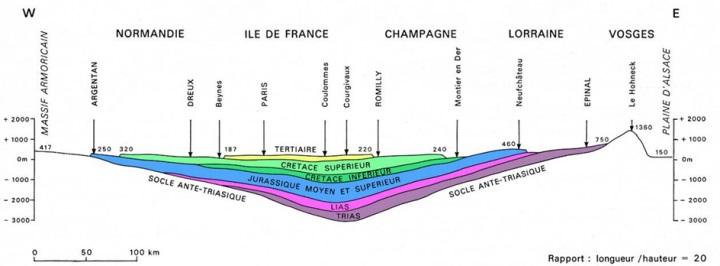

Histoire géologique du bassin de Paris

L’histoire géologique du Bassin de Paris est assez complexe et l’aspect final des couches superposées en auréoles concentriques ne correspond pas à l’aire originelle de dépôt des sédiments, mais à l’effet de leur érosion postérieure.

Le bassin sédimentaire de Paris se présente topographiquement comme une vaste dépression formée de terrains du Secondaire, du Tertiaire et du Quaternaire. Il est bien individualisé entre les massifs anciens constitués par le Massif central au Sud, le Massif armoricain à l’Ouest, et à l’Est, les Ardennes et les Vosges.

Le point le plus profond du

bassin

se trouve à 40 km à l’Est de Paris, où un

forage

pétrolier a rencontré le socle à la profondeur de 3186 mètres, sous le Permo-Trias.

La

subsidence

globale reste faible si l’on examine les dispositions générales.

Coupe schématique du Bassin de Paris (d’après C. Cavelier et al., 1979)

C. Cavelier et al

Coupe schématique du Bassin de Paris (d’après C. Cavelier et al., 1979)

Le bassin a été remblayé de formations sédimentaires, en général peu profondes, au rythme des à-coups de la subsidence et avec une variété considérable de faciès . Ceci a conduit à une succession de niveaux perméables et imperméables contenant ou abritant des aquifères particulièrement nombreux et souvent désignés par des noms de formation.

(d’après Claude Mégnien, in Aquifères et Eaux souterraines en France, Tome 1, BRGM Éditions, 2006, page 171)

Une vidéo de l’histoire géologique du Bassin parisien sur brgmTV permet de découvrir comment les montagnes, les océans, les forêts et les glaciers ont façonné cette région. Cette vidéo a été réalisée en 1994 en partenariat avec l’ANDRA.

Pour en savoir plus :

Le contexte, l’histoire et la structure géologique du Bassin Parisien, occupant une large partie du bassin Seine-Normandie, est consultable sur le SIGES Seine-Normandie.