Rhin-Meuse

Rhin-Meuse

Eaux minérales et thermales

Sources minérales et thermales dans le bassin Rhin-Meuse

Les eaux minérales naturelles (définies aux articles R.1322-2 et 3 du code de la santé publique) constituent une richesse que se partagent les stations thermales en France. Les eaux minérales peuvent être chaudes, salées, pétillantes ou ferrugineuses. C’est au cours de son long acheminement dans le sous-sol, que l’eau acquiert, peu à peu, par échange avec les roches, sa température et sa minéralisation, pour devenir un produit tout à fait original, qui émerge en une source ou un forage .

Sources minérales et thermales dans le bassin Rhin-Meuse

Les sources minérales et thermales sont surtout concentrées dans les zones montagneuses plissées et les massifs anciens, à proximité des zones où une fracturation a été créée ou réactivée par une tectonique active récente.

La carte de l’inventaire sur les sources d’eau minérale naturelle en France de 1998 [1], élaborée par le BRGM en collaboration avec les ministères de l’Industrie et de la Santé, localisant les sources minérales et thermales, est consultable dans l’espace cartographique du SIGES Rhin-Meuse à travers les ouvrages de la BSS .

Domaine alsacien

La bordure faillée du versant alsacien des Vosges avec le fossé rhénan est jalonnée d’émergence d’eaux minérales et thermales.

Ces eaux minérales et thermales appartiennent à trois familles hydrochimiques : chlorurées, sulfatées froides et bicarbonatées.

Les sources, captées par

puits

et forages, sont alimentées par l’un des deux grands réservoirs triasiques profonds du fossé rhénan : le Trias gréseux (Buntsandstein) et le Trias

calcaire

(Muschelkalk supérieur). Elles émergent à la faveur des failles de bordures dans le Bas-Rhin (Morsbronn-les-Bains, Merkwiller-Pechelbronn et à Niederbronn-les-Bains) et dans le Haut-Rhin (à Wattwiller et à Ribeauvillé).

Un

forage

a capté l’eau souterraine dans la Grande

Oolithe

du Jurassique supérieur

calcaire

dans la bordure faillée du Jura dans le Haut-Rhin (Neuviller).

Massif vosgien

Les sources situées à l’intérieur du massif vosgien, liées aux grands accidents tectoniques du socle hercynien ayant rejoué à l’époque alpine, sont caractérisées par la présence de CO2 libre d’origine profonde qui se dégage à l’émergence. Elles émergent dans le Haut-Rhin (Soultzmatt et Soultzbach-les-Bains) et dans les Vosges (Bussang).

Domaine lorrain

Sur le versant lorrain des Vosges, le socle granitique s’enfonce sous la couverture sédimentaire triasique formé de grès du Buntsandstein. Le socle granitique des Vosges du Sud est découpé par des failles de direction Nord-Est - Sud-Ouest, où émergent des sources d’eaux minérales et thermales de compositions différentes. Les eaux s’infiltrent en altitude dans le granite fissuré, circulent en profondeur, puis remontent le long de failles et donnent naissance à des sources lorsque celles-ci recoupent des points bas de la topographie. Lorsqu’elles émergent directement du socle, les eaux renferment en général moins d’un gramme de sels dissous et elles s’enrichissent en chlorures lorsque les sources sont captées dans les terrains sédimentaires du Trias de couverture. Ces sources émergent dans le département des Vosges (Plombières-les-Bains et Bains-les-Bains).

Lorsqu’on s’éloigne vers l’Ouest du versant lorrain des Vosges, le Trias s’enfonce sous les terrains plus récents du Bassin de Paris. Les eaux circulant dans les niveaux salifères des terrains aquifères du Trias calcaire (Muschelkalk) et gréseux (Buntsandstein) acquièrent une minéralisation chlorurée, sulfatée sodique pouvant atteindre plusieurs grammes au litre, et une thermalité croissante avec la profondeur et le temps de séjour. Ces sources émergent dans le département de la Moselle (Amnéville et Contz-les Bains).

Le Trias calcaire et dolomitique (Muschelkalk, Lettenkohle, Keuper inférieur) de couverture a une grande extension sur le versant lorrain des Vosges. Il alimente les sources d’eau minérale froides exploitées dans les Vosges (Vittel et Contrexéville). Les sources sont exploitées d’une part pour le thermalisme et d’autre part pour un embouteillage important.

À Vittel, trois niveaux aquifères distinct sont captés :

- le gîte A constitué par la base du Keuper inférieur et la Lettenkohle dolomitique au Nord de la faille de Vittel - Contrexéville dont la minéralisation sulfatée calcique et magnésienne est la plus élevée du secteur,

- le gîte B constitué par les calcaires à entroques du Muschelkalk supérieur et les couches blanches et grises du Muschelkalk moyen alimente les sources captées au Sud de la faille,

- le gîte C constitué par la nappe des grès du Trias inférieur et du Permien dont la minéralisation bicarbonatée, sulfatée calcique est la plus faible de la zone.

À Contrexéville, les eaux infiltrées dans les niveaux perméables du Trias gréseux (Buntsandstein) et

calcaire

(Muschelkalk) dans leurs zones d’

affleurement

s’écoulent vers l’Ouest en se minéralisant, se mettent en charge sous les marnes du Trias supérieur (Keuper) et remontent en surface au contact de la faille de Vittel-Contrexéville.

Les eaux sulfatées calciques, froides sont captées par forages et par

puits

.

Bibliographie

- Les Annales des Mines - Réalités Industrielles, mai 1998.

- Les eaux souterraines en France, Collection Les enjeux des Géosciences, BRGM Éditions, 2009.

- Terroirs et thermalisme de France, sous la direction de C. Pomerol et J. Ricour, Collection Terroir de France, BRGM Éditions,1992.

- Daessle.M. (1994) - Inventaire banque de données - Eaux thermales et minérales - Région Lorraine. Rapport BRGM/RR-38162-FR. 308 p.

- Garcia D. (1985) - Etude isotopique et géochimique des eaux thermales des Vosges méridionales. Application géothermique. Thèse de 3e cycle, U.S.T.L., Montpellier.

- Grandarovski.G. (1984)- Eaux minérales et thermales d’Alsace - Carte à l’échelle du 1/200000 ème avec notice. Rapport BRGM/84-AGI-327-ALS. 9 p. 1 pht., 1 carte.

- Risler J.-J. (2006) Aquifères et eaux souterraines en France, Collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, BRGM Éditions, 2006, Tome 2 p. 850 à 863.

- Vigouroux.P. (1999) - Atlas des périmètres de protection des sources d’eau minérale en France. Rapport BRGM/RR-40466-FR. 270 p. 2 vol., 38 cartes.

- Vigouroux.P. (2005) - Les eaux minérales et les eaux de sources de France, carte à 1/1 000 000. BRGM Éditions, Orléans.

[1] inventaire édité dans la revue « Réalités Industrielles-Annales des Mines », mai 1998

Qu’est ce qu’une eau minérale et thermale ?

Généralités sur les eaux minérales et thermales

L’eau minérale est une eau naturelle microbiologiquement saine. L’eau minérale naturelle provient d’une

nappe

ou d’un gisement souterrain exploité à partir d’une ou plusieurs émergences naturelles ou forées constituant la source.

Elle témoigne d’une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de composition (teneur en minéraux, oligoéléments, etc.) et de température à l’émergence, qui n’est pas affectée par le débit de l’eau prélevée. Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine :

- par sa nature (caractérisée par sa teneur en minéraux, oligoéléments ou autres constituants),

- par sa pureté originelle,l’une et l’autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l’origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l’abri de tout risque de pollution. Ces caractéristiques doivent avoir été appréciées sur les plans géologique et hydrogéologique, physique, chimique, microbiologique et, si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique.

-

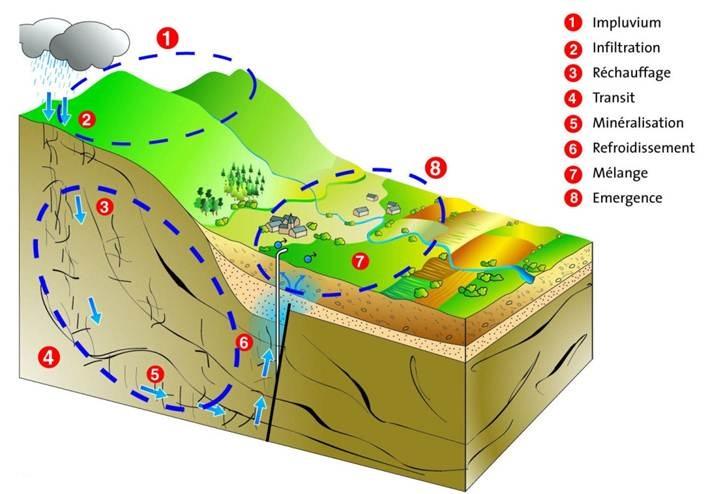

Représentation schématique du circuit hydrominéral d'un gisement (Ladouche B., Négrel P., Vigouroux. P., BRGM )

Trois zones distinctes constituent le gisement: la zone d'impluvium, la zone de transit et la zone des émergences.

© BRGM

- Représentation schématique du circuit hydrominéral d’un gisement (Ladouche B., Négrel P., Vigouroux. P., BRGM )

- Trois zones distinctes constituent le gisement : la zone d’impluvium, la zone de transit et la zone des émergences.

Ce n’est pas seulement la composition chimique constante qui permet de définir clairement une eau minérale pour l’utilisation dans les stations thermales. L’eau doit être douée de certaines propriétés bénéfiques à la santé reconnues par l’Académie nationale de médecine pour être qualifiée d’eau minérale naturelle. Beaucoup d’eaux, plus ou moins riches en sels minéraux, ne sont pas classées « eau minérale » pour autant.

Naturellement, par suite de la présence de sels minéraux à des teneurs qui dépassent les normes, beaucoup d’eaux minérales ne sont pas potables, au sens de l’alimentation courante du public : ce sont en fait des médicaments, aux vertus thérapeutiques reconnues par l’Académie de Médecine. Elles peuvent dépasser diverses normes concernant les sels dissous, au point de ne pas devoir être consommées exclusivement et de manière durable comme eau de boisson (J.-J. Collin, 2004).

La dénomination « eau thermale » ne répond pas à une définition précise. Certains auteurs réservent cette appellation aux eaux chaudes dont la température excède 35 °C. Mais dans le langage courant, on appelle fréquemment « eau thermale » toute eau utilisée dans un établissement de soin et ce, quelle que soit sa température.

Réglementation

Les eaux minérales font l'objet d'une reconnaissance réglementaire par un arrêté ministériel d'autorisation. Depuis l’abrogation le 22 juin 2000 et le 21 mai 2003 des anciens textes qui fournissaient le cadre réglementaire pour l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles en France, les eaux minérales naturelles sont définies aux articles R.1322-2 et R1322-3 du code de la santé publique.

La réglementation concernant la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 1321-1 à R. 1324-6 du code de la santé publique a été simplifiée et définie en 2008 avec le circulaire n° DGS/EA4/2008/30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales.

Protection des sources d’eaux minérales

Les sources d’eaux minérales peuvent être déclarées d’intérêt public (DIP), après enquête. Un périmètre de protection peut être assigné à une source déclarée d’intérêt public.

Les eaux minérales font parfois un circuit jusqu’à 5 kilomètres de profondeur, ce qui les protège de la pollution, mais elles ne sont pas exemptes de tout problème. Le danger se trouve à l’émergence de la source car les sources exploitées sont souvent insérées dans un tissu urbain. Pour éviter le risque de pollution, on définit des périmètres de protection en surface dits « périmètres sanitaires d’émergence ». La quasi interdiction de traiter l’eau nécessite de toujours protéger la qualité de la ressource pour assurer la pérennité d’exploitation de cette richesse patrimoniale.

Définition des eaux de source

Les eaux dites de « source » font partie d’une autre catégorie. Malgré leur dénomination, elles sont souvent captées par

forage

. C’est une eau d’origine souterraine. Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Elles ne sont pas reconnues sur la base de propriétés thérapeutiques, mais sur des critères de potabilité (en l’absence de tout traitement).

Les eaux de source conditionnées sont définies à l’article R.1321-84 du code de la santé publique. « A l’émergence et au cours de la commercialisation, elle respecte ou satisfait les limites ou références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé. »

Bibliographie

- Aquifères et eaux souterraines en France, Collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, BRGM Éditions, 2006.

- Les eaux souterraines, connaissance et gestion, Jean-Jacques Collin, BRGM Éditions et Hermann,2004.

- Les eaux souterraines en France, Collection Les enjeux des Géosciences, BRGM Éditions, 2009.

- Vigouroux P. (1999) - Atlas des périmètres de protection des sources d’eau minérale en France. Rapport BRGM /RR-40466-FR, 270 p., 2 vol., 38 cartes.

- Vigouroux Philippe (2005) - Guide qualité pour la ressource en eau minérale et thermale. BRGM Éditions : Collection scientifique et technique.