Rhin-Meuse

Rhin-Meuse

Aquifères des massifs anciens

Socle vosgien

Les Vosges du Sud ou Vosges cristallines sont constituées par le vieux socle hercynien , composé de granites, de gneiss, de schistes, de grauwackes. Ces terrains peu perméables renferment localement des nappes peu puissantes qui ont pu se constituer à la faveur de zones de broyage ou d’arénisation.

-

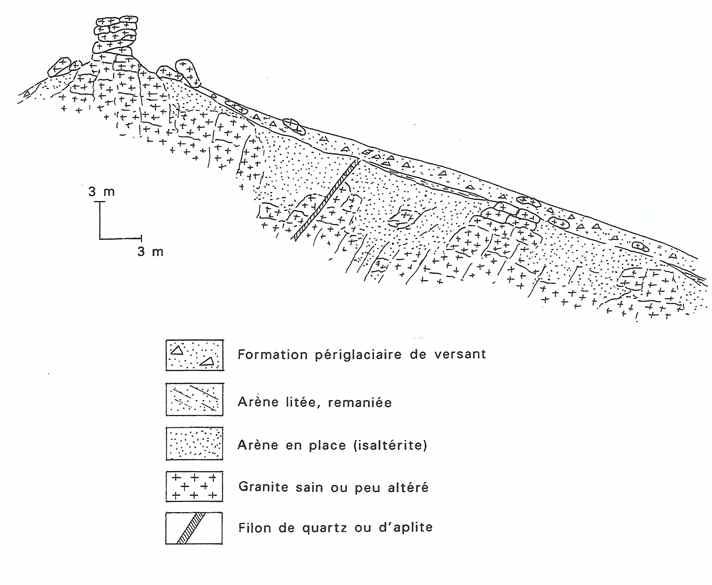

Coupe typique dans les arènes sur la partie haute d'un versant vosgien (Ménillet F., 1995)

© BRGM

- Coupe typique dans les arènes sur la partie haute d’un versant vosgien (Ménillet F., 1995)

La couverture gréseuse du socle hercynien a été érodée après le soulèvement du massif vosgien au Tertiaire, laissant en place des lambeaux de grès sur les hauteurs qui constituent des réservoirs poreux d’eau souterraine se manifestant par des sources.

D’une manière générale, les petits aquifères des arènes granitiques sont très utilisés pour l’alimentation des fermes des crêtes des Vosges. Les circulations des eaux souterraines peuvent revenir à la surface par l’intermédiaire de sources ou rejoignent directement les nappes de fond de vallées. Un certain nombre de communes vosgiennes sont tributaires de ces sources pour leur approvisionnement en eau. Les débits de ces sources prises individuellement sont de l’ordre d’un à plusieurs litres/seconde.

Caractéristiques géologiques

Le socle vosgien, dont la plus grande partie est représentée par les Vosges cristallines et métamorphiques, correspond à une grande variété de terrains, puisqu’il s’agit de roches fissurées et d’arènes, auxquelles peuvent être associées des éboulis, des alluvions fluvio-glaciaires, des moraines, etc.

Au Nord de la dislocation de Lalaye-Lubine, le domaine du massif des Vosges du Nord comprend des terrains cristallins, très disloqués (diorites et granodiorites du Sud du Hohwald et du Champ-du-Feu, granites du massif du Champ-du-Feu), des formations métamorphiques (formations du Climont, schistes de Villé) et des terrains volcano-sédimentaires.

L’ossature des Vosges moyennes comprend essentiellement des gneiss et des migmatites, formations fortement métamorphisées. Ces terrains sont connus sous les dénominations de série d’Urbeis, série de la Croix-aux-Mines, série de Ribeauvillé-Riquewihr, série du Val d’Ajol.

Les Vosges méridionales ou Hautes Vosges se partagent en deux grands domaines : le massif granitique des Ballons et les formations volcano-sédimentaires du Culm, se rencontrant à la limite sud du Haut-Rhin.

Caractéristiques hydrogéologiques

Les secteurs aquifères du socle vosgien sont les zones de fracture et les arènes granitiques. Ces terrains donnent naissance à de nombreuses sources qui s’étagent depuis les crêtes jusqu’au fond des vallées. Les zones favorables à l’implantation de captage sont situées dans les secteurs cataclasés des roches microgrenues acides, qui sont reconnues par des études structurales de terrain et des reconnaissances géophysiques. La proximité d’épandage de matériaux fluvio-glaciaires ou de chapeaux de grès permo-triasiques, pour utiliser au mieux le rôle transmissif des formations sédimentaires et solliciter le rôle capacitif du substratum cristallin, favorise également l’implantation des captages.

Des valeurs d’épaisseur du granite altéré notées dans la littérature régionale atteignent, pour quelques sites ayant fait l’objet d’une « altération » prononcée, de 20 mètres jusqu’à près de 60 mètres. Les travaux génériques les plus récents indiquent que l’épaisseur de la zone altérée peut atteindre une centaine de mètres, selon un modèle d’horizon fissuré stratiforme.

Paramètres hydrodynamiques

De façon générale, le substratum cristallin sain ou peu fracturé ne peut laisser espérer des débits d’exploitation de forages qu’inférieurs à 3 m3/h ; dans les secteurs cataclasés du substratum cristallin des Vosges, les débits probables peuvent être en moyenne de 3 à 10 m3/h ; et dans le substratum cristallin fracturé en position sous alluviale, ou par sollicitation par drainance de formations de recouvrement d’origine sédimentaire, alluviale ou colluviale les débits possibles sont de 10 à 30 m3/h.

Les recensements de débits d’exploitation de points d’eau de la vallée de la Haute Meurthe et du Rabodeau donnent également des valeurs de débit d’exploitation selon la nature des terrains : pour les arènes granitiques et le granite ils vont de 0,4 à 90,0 m3/h ; pour les dolérites et diabases du Dévonien de 0,4 à 7,2 m3/h ; pour les Kératophyres du Dévonien de 3,6 à 4,7 m3/h ; pour les granites de Senones de 0,1 à 7,2 m3/h ; et pour les pyroclastites de Senones de 0,4 à 1,8 m3/h.

Les formations cristallines ou métamorphiques des massifs anciens ont des perméabilités médiocres. Des essais Lugeon réalisés dans des sondages situés dans le substratum cristallin des Vosges au nord-est de Gérardmer ont donné des mesures de perméabilité comprises entre 2,0.10-7 et 1,5.10-6 m/s. D’autres valeurs acquises dans la moitié nord du socle vosgien sont des mêmes ordres de grandeur et vont de 1.10-7 à 4.10-6 m/s.

Quant aux vitesses de circulations des eaux souterraines dans le socle vosgien, elles sont très variables et peu connues. Les nouveaux développements théoriques relatifs aux aquifères de socle distinguent le rôle des fractures subhorizontales vis-à-vis de la perméabilité . Il apparaît que la fracturation des aquifères de socle provient du gonflement des minéraux aux cours du processus d’altération de la roche. Les fractures peuvent toutefois être colmatées en fonction des éventuelles néoformations de minéraux, puis de la dissolution de ceux-ci. Les propriétés hydrodynamiques de ces aquifères sont ainsi contrôlées par les conditions géologiques locales (minéralogie, texture, schistosité ou foliation, …).

Qualité des eaux

Les eaux issues des terrains cristallins sont peu minéralisées (résidu sec inférieur à 50 mg/l), d’une dureté inférieure à 5°F, d’un pH entre 5,5 et 7 et elles contiennent souvent de 8 à 12 mg/l de CO2agressif.

Les eaux issues de terrains primaires sont en général plus minéralisées.

Bibliographie

- Aquifères et eaux souterraines en France, Collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, BRGM Éditions, 2006 - Tome 1, chapitre V « Alsace, Vosges ».

- Hentinger R., Ricour J., Missey, Mathieu F. (1978) – Agence de bassin Rhin-Meuse, Ministère de l’ Industrie, du Commerce et de l’Artisanat - Étude des ressources en eaux dans le substratum cristallin des Vosges. Rapport BRGM/78-SGN-136-LOR. 23 p. 5 pht.

- Lachassagne P., Wyns R. (2005) – Aquifères de socle : nouveaux concepts, Application à la prospection et la gestion de la ressource en eau. Géosciences, n°2, pp. 32-37.

- Maïaux C. (1979) – Étude des ressources et besoins en eau de la vallée de la Haute Meurthe (Vosges). Rapport BRGM/79-SGN-394-LOR. 21 p. 3 pht., 9 cartes

- Ménillet, F. (1995) : Les formations superficielles des Vosges et de l’Alsace, identification, potentialités, contraintes. Rapport BRGM/RR-38640-FR. 106 p. 2 pht.

- Ricour J. (1979) – Ministère de l’Industrie et des Mines - Débit probable de forages dans le substratum cristallin des Vosges. Rapport BRGM/79 SGN 116 LOR.

- Vaute.L., Gigleux.S., Nguyen.Thé.D. (2007) - Eaux souterraines du département des Vosges : caractérisation des principales ressources exploitables et révision du modèle de gestion de la nappe des grès du Trias inférieur. Rapport BRGM/RP-55653-FR. 2 vol., 346 p.

Socle ardennais

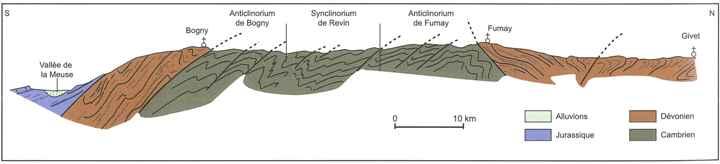

Le « socle ardennais » correspond au massif primaire du paléozoïque hercynien situé au nord du département des Ardennes. Il culmine jusqu’à 500 mètres aux environs de Fumay. Ce massif est fortement incisé par la vallée en méandre de la Meuse. Il est constitué en majorité de formations du Dévonien et du Cambrien de faciès très variés (schisteuses, gréso ou calcaréo-schisteuse, gréseuses et quartziteuses, gréso-calcaires).

La structure de ce massif ardennais, très complexe, est marquée par des plis et des contacts faillés qui provoquent de forts pendages dans les terrains sédimentaires (Calcaires du Givétien par exemple) ou impliquent une schistosité et une foliation très redressées et à pendage fort dans les formations métamorphiques (schistes et quartzites du Revinien et du Gédinien).

Compte-tenu d’un pendage général à 60° vers le Sud et du plissement intense des séries, les épaisseurs de ces formations ne sont pas véritablement connues.

-

Esquisse géologique schématique du massif primaire de l'Ardenne (d'après G. Waterlot in Aquifères et eaux souterraines, BRGM Editions, 2006)

© BRGM

- Esquisse géologique schématique du massif primaire de l’Ardenne (d’après G. Waterlot in Aquifères et eaux souterraines, BRGM Editions, 2006)

Caractéristiques hydrogéologiques

Les terrains primaires constituent des niveaux aquifères généralement peu intéressants à exploiter car ces roches ne possèdent que très peu de perméabilité d’interstices du fait des contraintes tectoniques importantes subies par les sédiments. Néanmoins, ces formations ont une perméabilité liée à la fracturation et la fissuration d’origine tectonique et climatique, qui peuvent conduire à des circulations d’eau intéressante pour l’exploitation de cette ressource. Les formations les plus favorables sont constituées de calcaires d’âge Givétien-Eifélien (« Calcaires de Givet »), de grès et de quartzites (du Dévonien inférieur « Grès d’Anor » et du Cambrien), dont les fractures sont susceptibles de rester ouvertes. Les séries schisteuses, en revanche, s’altèrent en donnant des produits argileux qui colmatent les fissures et réduisent ainsi leurs qualités hydrogéologiques.

Les terrains primaires donnent naissance à de nombreuses sources issues de formations essentiellement schisteuses. Leurs débits sont très variables, généralement faibles mais peuvent atteindre 4 l/s dans les zones faillées.

Les transmissivités obtenues en forages sont faibles. Elles varient entre 2,5.10-3 et 3.10-7 m2/s mais sont généralement inférieures à 1.10-5 m2/s. Les

puits

et forages captant les eaux souterraines des terrains primaires sont généralement utilisés pour alimenter en eau potable des collectivités de petites tailles. Une étude hydrogéologique réalisée en 1977 (Barrat J.M., 1977) portant presque exclusivement sur des essais de pompage a conduit à identifier les secteurs où l’implantation des forages d’eau serait la plus pertinente : dans une vallée ou un

talweg

où les formations (calcaires, les

grès

ou les quartzites) sont les plus fracturées avec un ouvrage de profondeur suffisante pour atteindre la roche saine non fracturée. Dans ces conditions les débits attendus sont de l’ordre de 20 m3/h.

Les formations superficielles, qui contiennent un pourcentage élevé d’

argile

, recouvrent la presque totalité des terrains primaires et constituent une

nappe

superficielle perchée qui donne également naissance localement (en bordure de plateau) à de petites sources qui tarissent rapidement en période d’étiage (secteur de Rocroi). Compte-tenu de la très faible

perméabilité

ces niveaux leur exploitation n’est pas envisageable.

Bibliographie

- Aquifères et eaux souterraines en France, Ouvrage collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, BRGM Éditions, 2006. Tome 1, Chapitre IV.

- Barrat J.M. (1977) - Ressources en eaux souterraines du massif primaire Ardennais. Rapport de la Direction Départementales de l’Agriculture des Ardennes d’août 1977.

- Kerjean M., Kerbaul A., Pommenof T. (1980) - État de la documentation des ouvrages souterrains implantés sur les feuilles topographiques de Givet, Hirson, Rocroi et Fumay (Ardennes) Rapport BRGM/80-SGN-210-CHA 30 p. 1 pht.

- Lacquement.F., Courrioux.G., Ortega.C., Thuon.Y. (2011) - Réalisation du modèle géologique 3D de la pointe de Givet (08) - Étape 1 : Caractérisation des potentialités d’exploitation des eaux souterraines. Rapport final. BRGM/RP-60384-FR.

- Beugnies A., Waterlot G. (1965) – Carte géologique au 1/50 000 Fumay n° 53, Éditions BRGM .

- Bonte A., Waterlot G. (1963) – Carte géologique au 1/50 000 Rocroi n° 52, Éditions BRGM .

- Delattre Ch., Waterlot G., Beugnies A., Bonte A., Hatrival J-N. (1969) – Carte géologique au 1/50 000 Hirson n° 51, Éditions BRGM .

- Hatrival J-N., Beugnies A., Macar P., Asselberghs E. (1973) – Carte géologique au 1/50 000 Charleville-Mézières n° 69, Éditions BRGM .

- Mansy J-L., Lacquement F., Meilliez F., Van Vliet Lanoe B. (2006) – Carte géologique au 1/50 000 Givet n°40, Éditions BRGM .

- Maubeuge P-L., Beugnies A. (1982) – Carte géologique au 1/50 000 Montmédy \ Francheval n°70, Éditions BRGM .