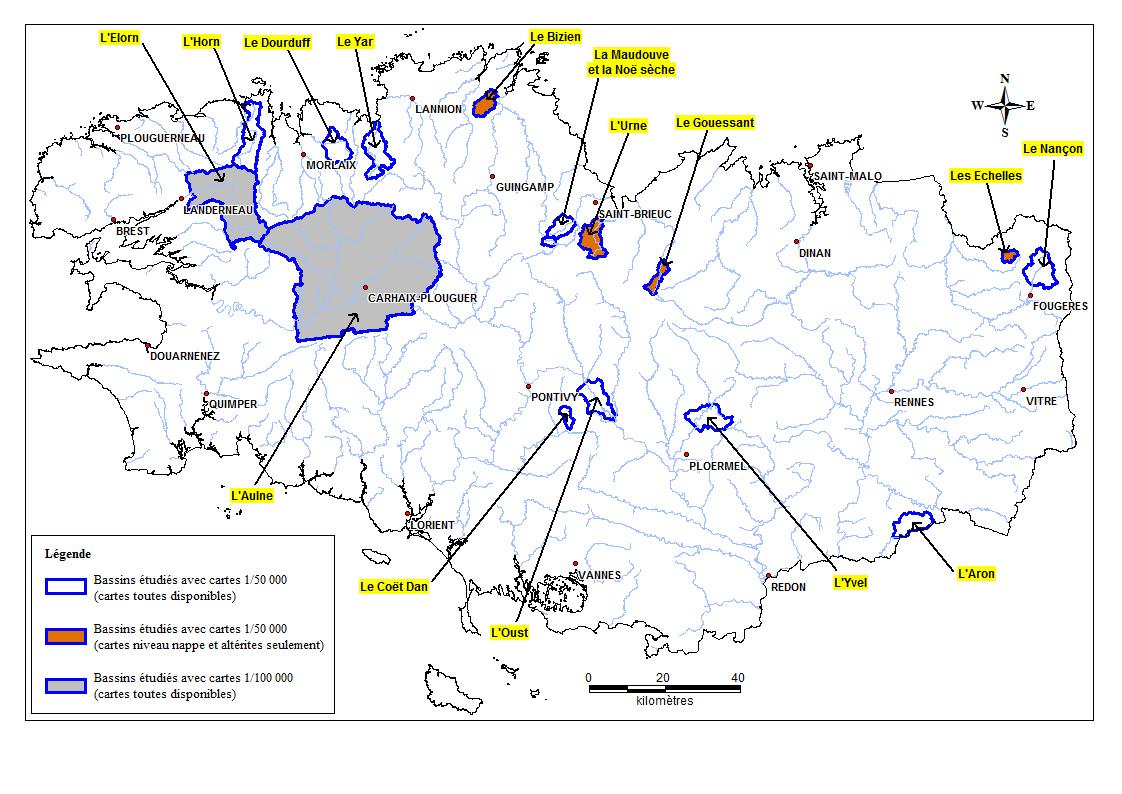

Cartes SILURES Bassins versants et explications

Les cartes réalisées sur le bassin versant de l’Yvel sont présentées ci-dessous à titre d’exemple.

Localisation des 16 territoires SILURES Bassins versants

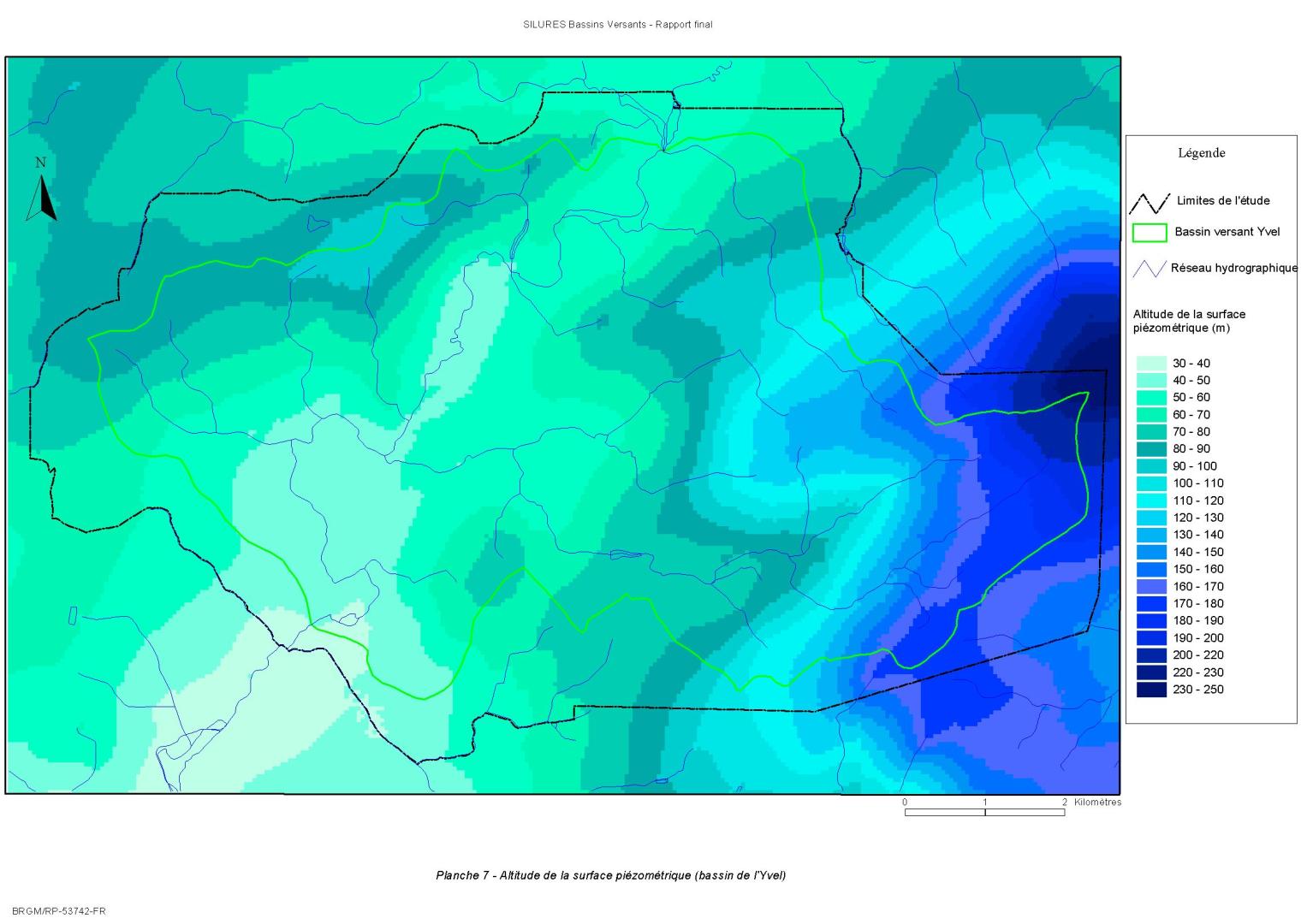

Comment a été établie cette carte ?

La méthode de modélisation de la surface

piézométrique

est détaillée dans les rapports finaux des projets SILURES Bassins versants.

L’altitude du toit de la

nappe

a été modélisée à partir du Modèle Numérique de Terrain (pas de 50 m) et des mesures de la profondeur du niveau de

nappe

en

forage

et tarière.

La méthode considère que la surface

piézométrique

est toujours comprise entre la surface topographique et la surface enveloppe des rivières pérennes (ou enveloppe de la base des thalwegs).

L’écart-type de krigeage de cette surface-enveloppe représente l’essentiel de l’incertitude associée au calcul de l’altitude de la surface

piézométrique

. La carte d’incertitude est présentée dans les rapports finaux des projets SILURES Bassins versants.

A quoi sert cette carte ?

- A déterminer le sens d’écoulement des eaux souterraines. L’écoulement se fait des altitudes les plus hautes vers les plus faibles. De façon générale, il se fait des plateaux vers la rivière.

- Par différence avec l’altitude de la surface du sol, on peut évaluer la profondeur de la

nappe

.

Sur le bassin versant, la surface piézométrique est proche du sol au niveau des vallées (l’épaisseur de la zone non saturée est faible ou nulle au niveau des cours d’eau) tandis qu’elle s’approfondit au niveau des plateaux (épaisseur forte parfois supérieure à 10 m).

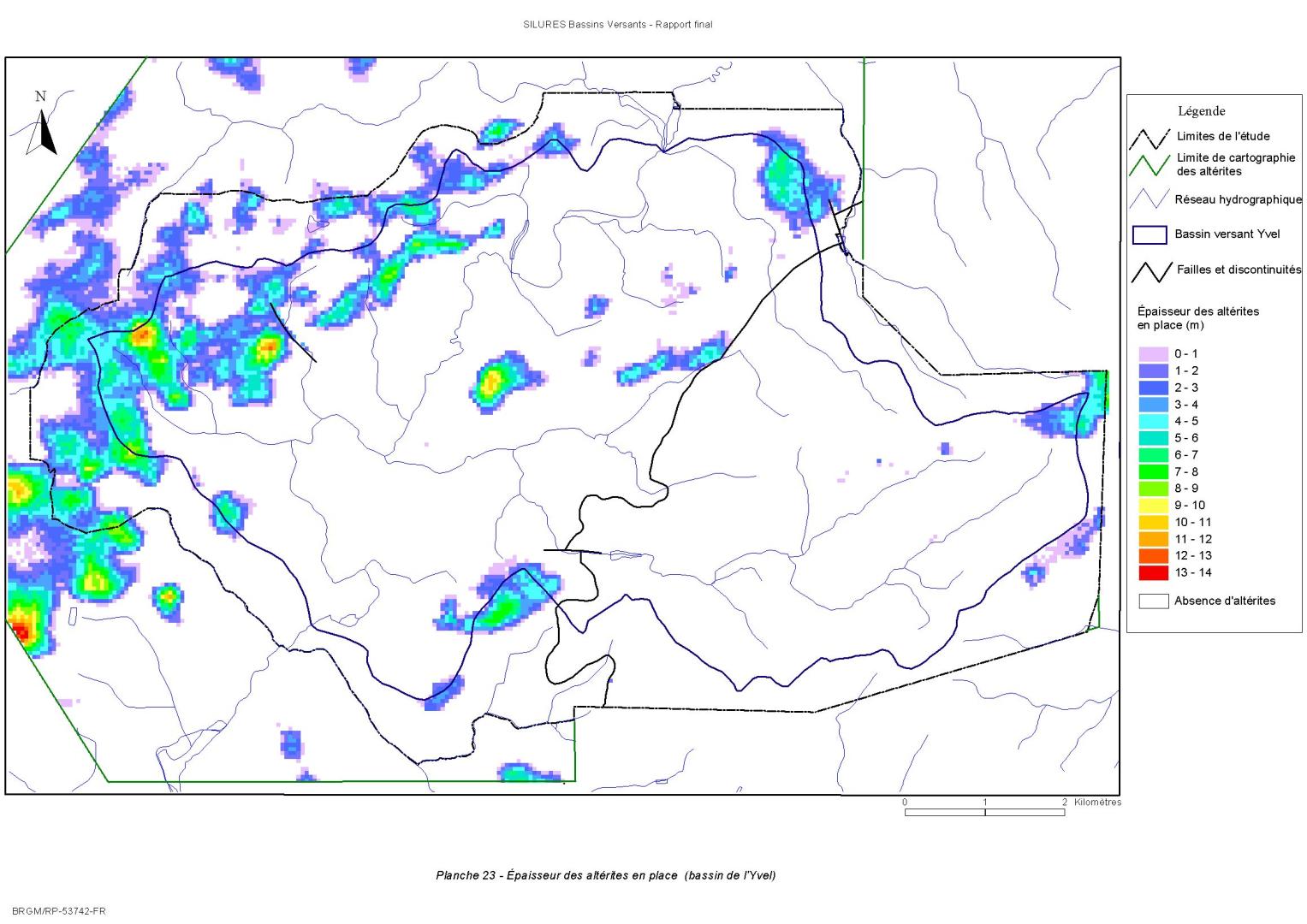

Epaisseur des altérites

Comment a été établie cette carte ?

L’épaisseur des

altérites

est obtenue par différence entre le Modèle Numérique de Terrain (pas de 50 m) et l’altitude de la base des

altérites

.

La méthode de modélisation de l’altitude de la base des

altérites

est détaillée dans les rapports finaux des projets SILURES Bassins versants.

La surface de base des

altérites

a été construite par krigeage, après étude géostatistique, d’une population de points d’observation de l’interface

altérites

/milieu fissuré (forages, tarières, affleurements…).

L’écart-type de krigeage, quantifiant l’erreur associée à la variable interpolée, représente l’essentiel de l’incertitude associée au calcul de l’épaisseur des

altérites

en place. La carte d’incertitude est présentée dans les rapports finaux des projets SILURES Bassins versants.

A quoi sert cette carte ?

- A repérer la répartition géographique des

altérites

au droit du

bassin

. Ces

altérites

constituent un

aquifère

situé entre le sol et l’horizon fissuré des roches.

L’altération météorique a eu pour effet de développer une couverture meuble plus ou moins poreuse en fonction de la minéralogie de la roche mère, et, sous cette couverture meuble, une fissuration intense permettant le drainage des formations meubles sus-jacentes. - A identifier leur présence / absence. Quand elles sont présentes, les altérites meubles, à porosité importante et faible perméabilité , ont un rôle d’ emmagasinement de l’eau de pluie. Quand elles sont absentes, la roche fissurée affleure. Cet horizon fissuré, à porosité plus faible mais cependant significative et à perméabilité plus importante joue un rôle capacitif et transmissif, en collectant et distribuant les eaux issues de l’horizon d’altération sus-jacent.

- Par différence avec l’altitude de la surface piézométrique , on peut évaluer l’épaisseur des altérites contenant de l’eau souterraine. Au niveau des projets SILURES Bassins versants, le BRGM a évalué le volume d’eau stocké dans ces altérites .

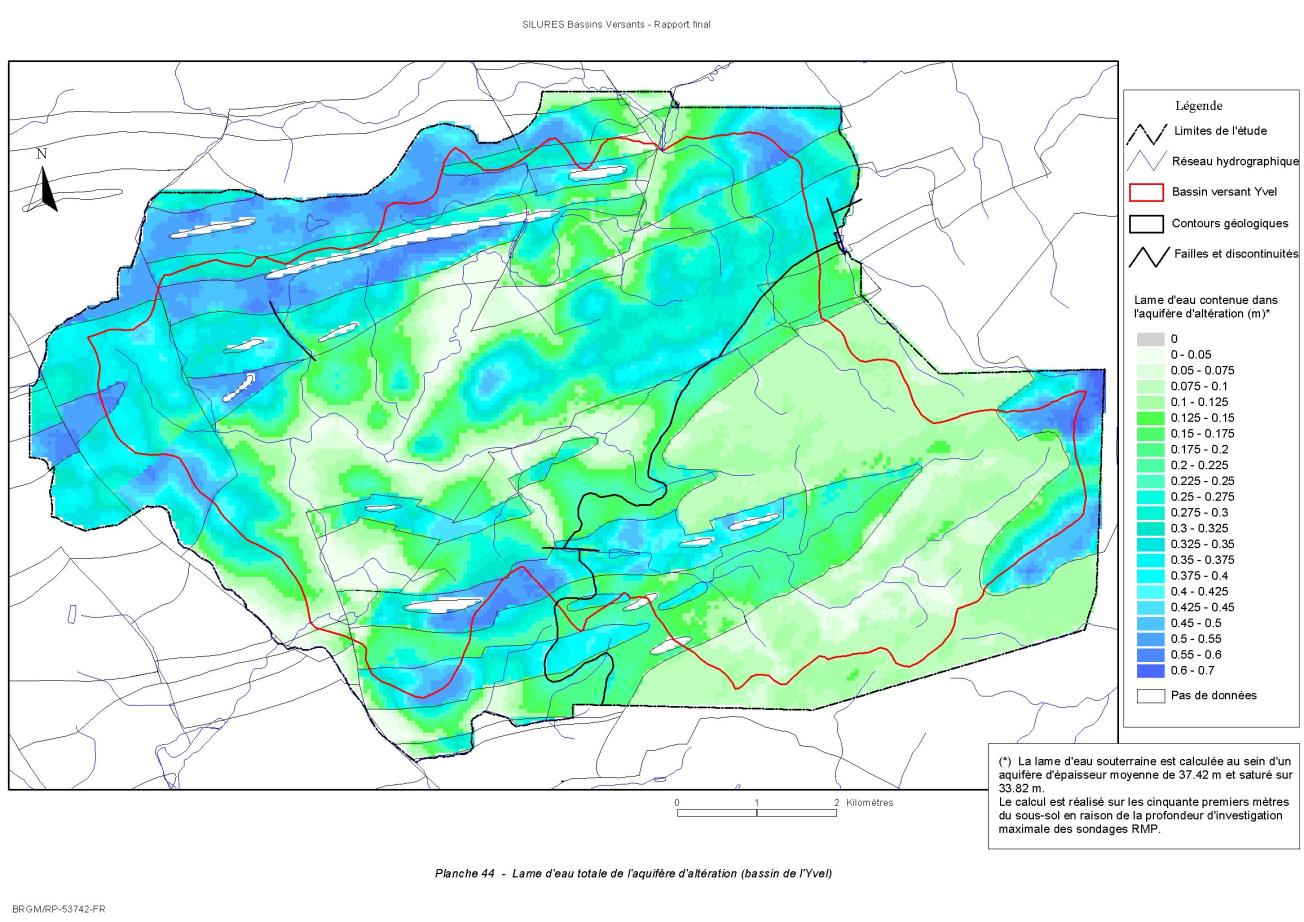

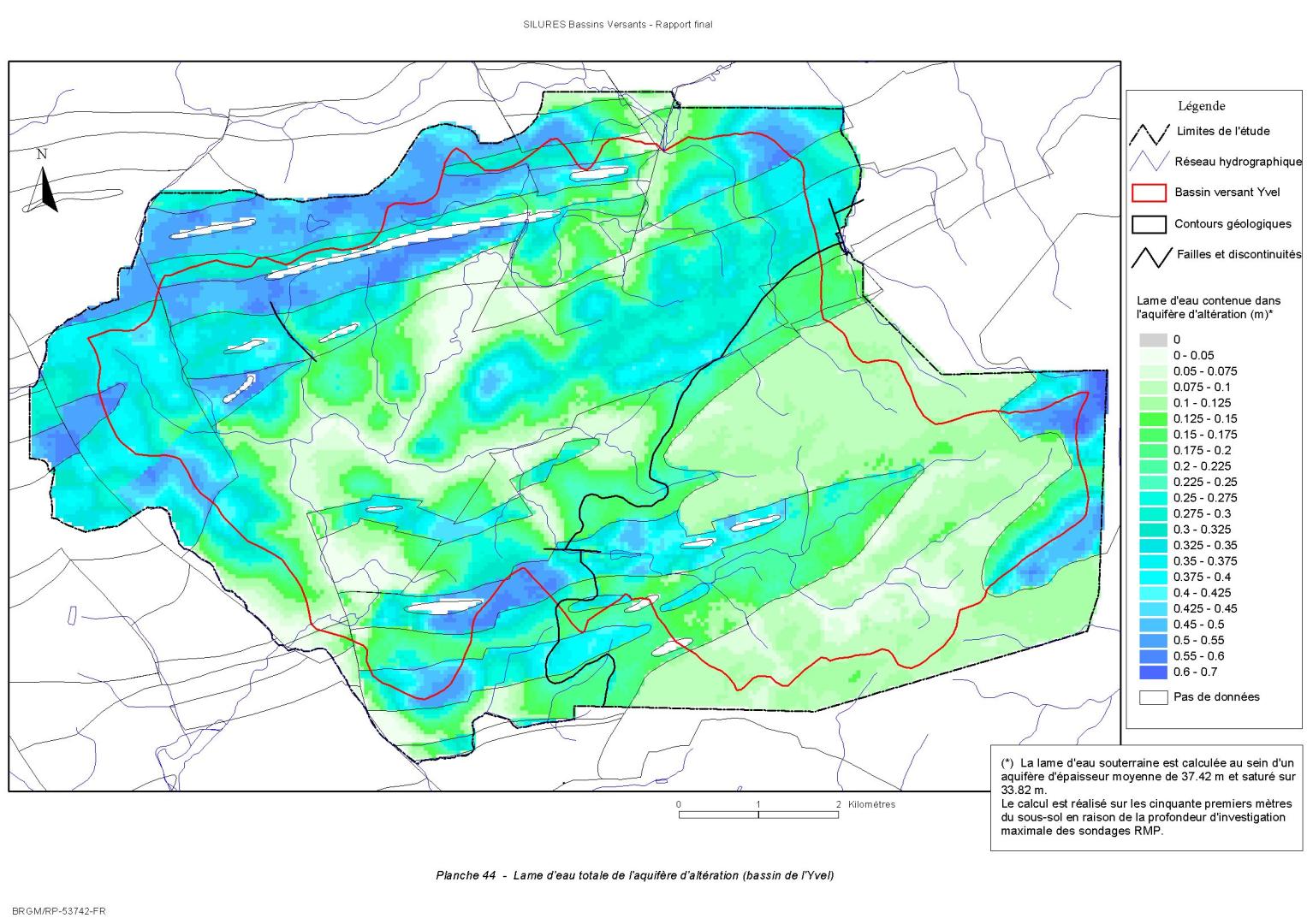

Comment a été établie cette carte ?

La méthode est détaillée dans les rapports finaux des projets SILURES Bassins versants.

Pour le

bassin

versant et dans chacun des trois horizons d’altération, la réserve en eau souterraine a été calculée en multipliant l’épaisseur saturée (situé sous la surface

piézométrique

) par la teneur moyenne pondérée en eau.

La réserve est ainsi exprimée en hauteur d’eau (ou lame d’eau).

Les teneurs en eau des roches composant le

bassin

sont obtenues par l’interprétation géologique des sondages de Résonance Magnétique Protonique.

Le volume de la réserve en eau souterraine (exprimé en m3) est estimé en multipliant les hauteurs d’eau par la superficie du

bassin

.

A quoi sert cette carte ?

- A calculer la quantité d’eau souterraine présente dans les cinquante premiers mètres du sol au niveau du bassin versant. A estimer le temps de vidange de l’ aquifère .

- A connaître la répartition géographique de la réserve en eau souterraine (fortement contrôlée par les teneurs en eau des formations géologiques), et la répartition dans les aquifères du sous-sol (au sein de l’ aquifère multicouches la plupart de la réserve est contenue dans l’horizon fissuré).

- A rechercher des eaux souterraines en vue de leur exploitation.

- A protéger les eaux souterraines et les eaux de surface.

Consultation des cartes SILURES Bassins versants

| Bassin versant | Lien vers la fiche SILURES Bassin versant | Liens vers le rapport |

|---|---|---|

| Aron | Fiche SILURES Aron | Rapport BRGM/RP-63719-FR |

| Aulne | Fiche SILURES Aulne | Rapport BRGM/RP-52656-FR |

| Bizien | Fiche SILURES Bizien | Rapport BRGM/RP-55842-FR |

| Coët Dan | Fiche SILURES Coët Dan | Rapport BRGM/RP-52731-FR |

| Dourduff | Fiche SILURES Dourduff | Rapport BRGM/RP-53742-FR |

| Echelles | Fiche SILURES Echelles | Rapport BRGM/RP-55842-FR |

| Elorn | Fiche SILURES Elorn | Rapport BRGM/RP-52656-FR |

| Gouessant | Fiche SILURES Gouessant | Rapport BRGM/RP-55842-FR |

| Horn | Fiche SILURES Horn | Rapport BRGM/RP-52731-FR |

| Maudouve | Fiche SILURES Maudouve | Rapport BRGM/RP-53742-FR |

| Noë Sèche | Fiche SILURES Noë Sèche | Rapport BRGM/RP-53742-FR |

| Nançon | Fiche SILURES Nançon | Rapport BRGM/RP-56318-FR |

| Oust | Fiche SILURES Oust | Rapport BRGM/RP-53742-FR |

| Urne | Fiche SILURES Urne | Rapport BRGM/RP-55842-FR |

| Yar | Fiche SILURES Yar | Rapport BRGM/RP-52731-FR |

| Yvel | Fiche SILURES Yvel | Rapport BRGM/RP-53742-FR |

Bretagne

Bretagne