Rhin-Meuse

Rhin-Meuse

Autres aquifères en Alsace

Dans les collines sous-vosgiennes, les terrains des champs de fractures peuvent être aquifères et receler des ressources en eau non négligeables.

Dans le Sundgau, les aquifères les plus exploitées, c’est à dire ceux appartenant aux cailloutis du Sundgau, à la Molasse alsacienne et aux calcaires du Jura Alsacien sont décrits dans cette rubrique.

Champs de fractures dans les collines sous-vosgiennes

Entre la Plaine d’Alsace et le Massif Vosgien s’intercalent des zones intermédiaires marquées dans le paysage par des collines (collines sous-vosgiennes). Ces zones intermédiaires sont bordées par des failles majeures mais également traversées par des systèmes de failles les découpant en une mosaïque de blocs.

On trouve, alignés du Sud au Nord le long du Massif Vosgien, les champs de fractures de Vieux-Thann, de Ribeauvillé, de Barr et de Saverne. Le plus développé est le champ de fractures de Saverne qui atteint 20 km de largeur. On y rencontre un damier de compartiments où affleurent des terrains d’âges secondaire et tertiaire qui peuvent être aquifères et receler des ressources en eau non négligeables.

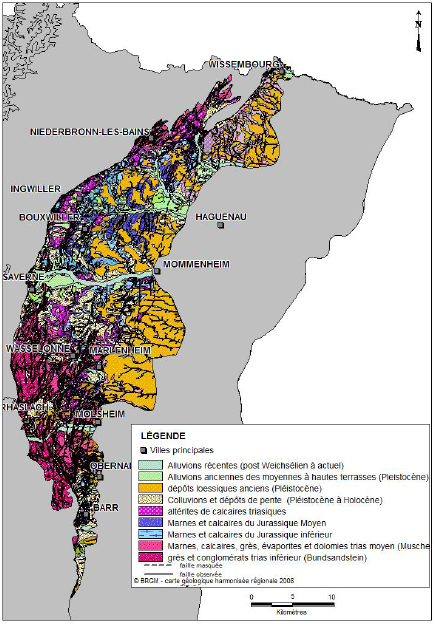

Caractéristiques géologiques des champs de fractures

La géologie de ces zones est très complexe. Le découpage tectonique met en contact des terrains d’âges et de natures divers suivant les affaissements ou exhaussements relatifs des micros blocs. On y rencontre un damier de compartiments où affleurent des terrains d’âge Mésozoïque (Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper et Jurassique) et Cénozoïque, parfois recouverts par les formations superficielles. On y retrouve des alternances de terrains argileux, marno-calcaires et gréseux et des formations superficielles comme le lœss et les alluvions.

-

Carte géologique du champ de fractures de Saverne ( BRGM /RP-60322-FR)

BRGM

- Carte géologique du champ de fractures de Saverne ( BRGM /RP-60322-FR)

Caractéristiques hydrogéologiques

Les aquifères rencontrés dans ces champs de fractures peuvent être libres ou captifs. Étant donné leur structure géologique complexe, la connaissance détaillée à l’échelle locale revêt une importance particulière en cas de

forage

, notamment à vocation géothermique. Des principales formations aquifères, on y distingue les formations gréseuses du Trias inférieur, aquifères à

porosité

d’interstices et de fractures à proximité de failles, et les formations calcaro-dolomitiques du Trias moyen (Muschelkalk), aquifères essentiellement à porosités de fractures. Les alluvions récentes et anciennes des vallées vosgiennes et rhénanes sont également perméables et aquifères selon leur composition pétrographique. Le système de failles d’orientation Nord Sud favorise dans certains cas la circulation de l’eau des aquifères supérieurs vers les aquifères inférieurs.

Les champs de fractures correspondent à la masse d’eau souterraine codée FRGC027.

Bibliographie

- Aquifères et eaux souterraines en France, Collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, BRGM Éditions, 2006 , Tome 1, chapitre V Alsace, Vosges.

- Guignat S., Urban S., Schlicht J-F., Baierer C. (2011) - Proposition d’une surveillance pour la masse d’eau FRGC027 « Champ de fractures de Saverne ». Rapport final. BRGM/RP-60322-FR, 51 p., 12 ann.

- Urban S., Boucher J., Mardhel V., Xu D. (2010) - Référentiel Hydrogéologique Français - BDLISA . Bassin Rhin-Meuse. Année 4. Délimitation des entités hydrogéologiques de niveaux 1, 2 et 3 en Alsace. Rapport d’étape. BRGM /RP-58091-FR, 126 p.

- Urban S., Boucher J., Mardhel V., Schomburgk S., Xu D.(2013) - Référentiel Hydrogéologique Français BDLISA . Bassin Rhin-Meuse. Délimitation des entités hydrogéologiques de niveaux 1, 2 et 3 en région Alsace. Rapport final Mise à jour BDLISA Version 0. Rapport BRGM/RP-62217-FR, 70 p., 4 ann.

Aquifères du Sundgau

Le Sundgau est la partie du département du Haut-Rhin située au sud de Mulhouse. Du point de vue géographique, c’est un paysage de collines douces se poursuivant vers l’ouest par les collines du Belfortain. La région est frangée au nord par la vallée de la Doller et la plaine d’Alsace, et à l’est par la plaine du Rhin, dite « fossé de Sierentz » entre Bâle et Mulhouse. Au sud elle s’arrête sur les chaînes du Jura suisse, dont le massif calcaire de Ferrette représente le premier contrefort.

Sommaire de l’article

- Présentation du Sundgau

- Aquifère des cailloutis

- « Oligocène-Molasse alsacienne », Horst de Mulhouse

- Aquifère calcaire du Jura alsacien

1. Présentation du Sundgau

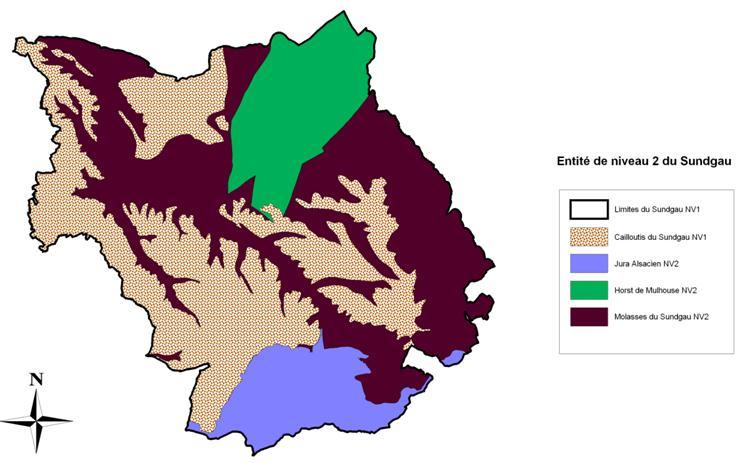

Du point de vue géologique et hydrogéologique on distingue quatre unités majeures :

- des lambeaux d’alluvions anciennes, aquifères, les « Cailloutis du Sundgau » ;

- la formation « Oligocène-Molasse alsacienne » qui constitue le soubassement des cailloutis, constituée de marnes d’âge tertiaire peu aquifères ;

- le horst de Mulhouse ayant amené à une surrection des terrains tertiaire et secondaires ;

- en bordure sud, le massif calcaire de Ferrette, dit « Jura alsacien », qui constitue un aquifère karstique.

Ces unités sont représentées dans le découpage ci-dessous :

-

Découpage du Sundgau en entités hydrogéologiques (Urban S., 2010)

BRGM

- Découpage du Sundgau en entités hydrogéologiques (Urban S., 2010))

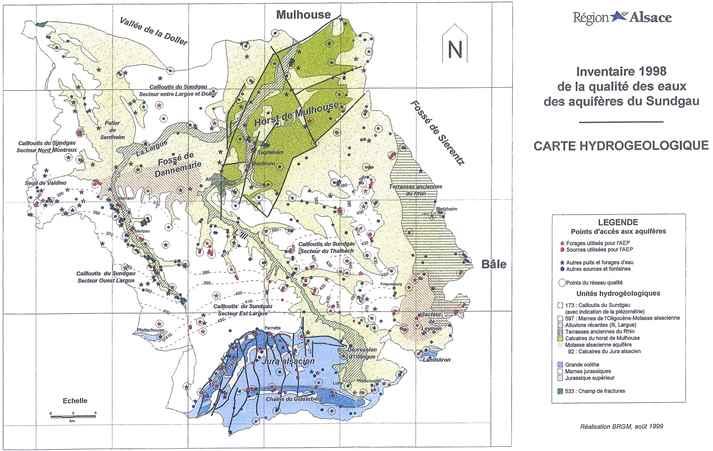

2. Cailloutis du Sundgau

Les Cailloutis du Sundgau sont les témoins d’anciens dépôts d’alluvions du Rhin, remontant à l’époque pliocène à quaternaire ancien où le Rhin coulait encore vers le sud et rejoignait la vallée de la Saône et du Rhône. Ils contiennent des galets originaires des Alpes au sud et des galets originaires des Vosges au nord d’une ligne passant par le seuil de Valdieu et Altkirch. Reposant sur les marnes oligocènes, les Cailloutis, puissants d’une vingtaine de mètres, sont recouverts d’un épais manteau de lœss . L’altération des galets et l’envahissement par les limons provenant des lœss sus-jacents réduit la perméabilité de cette formation. Les rivières principales (Ill, Largue, Thalbach, …) entaillent les Cailloutis jusqu’au soubassement marneux, leur donnant un aspect cartographique « persillé ».

-

Carte hydrogéologique du Sundgau (Elsass P. & Menillet F., 1999)

BRGM

- Carte hydrogéologique du Sundgau (Elsass P. & Ménillet F., 1999)

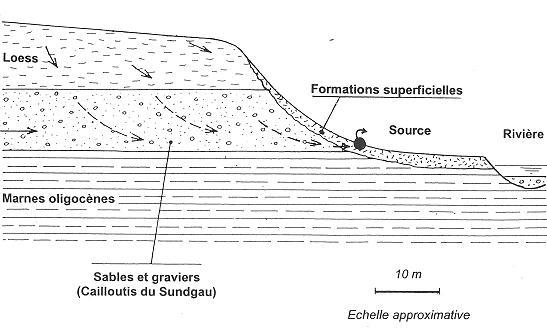

Les nappes circulant dans les Cailloutis se trouvent donc généralement en position perchée par rapport aux fonds de vallée, et de nombreuses sources, souvent utilisées pour I’ AEP , émergent le long des affleurements.

-

Schéma de fonctionnement des circulations d'eau dans les Cailloutis du Sundgau (Elsass P. & Ménillet F., 1999)

BRGM

- Schéma de fonctionnement des circulations d’eau dans les Cailloutis du Sundgau (Elsass P. & Ménillet F., 1999)

3. La formation Oligocène - molasse alsacienne

L’Oligocène - molasse alsacienne comprend une puissante série de marnes, sables et calcaires déposés dans le Fossé rhénan juste après son effondrement à l’ère tertiaire. L’appellation de « Molasse alsacienne » se réfère aux molasses alpines, séries de roches détritiques fines déposées après le soulèvement des Alpes (molasse : pierre à meules). Les marnes qui sont les roches les plus représentées constituent des terrains peu perméables, mais elles peuvent être intercalées de niveaux sableux ou gréseux qui sont, eux, aquifères. On les exploite par forage pour l’ AEP à Altenach et Leymen.

D’un point de vue tectonique, on distingue également une structuration en horst et graben ayant joué au Tertiaire qui comprend le horst de Mulhouse et le fossé de Dannemarie. Le jeu des failles a amené des calcaires à l’ affleurement dans le « horst de Mulhouse ». Ces calcaires exploités notamment par les cimenteries d’Altkirch recèlent quelques aquifères locaux plus ou moins karstiques (les eaux circulent dans des failles qu’elles élargissent par dissolution), captés par les forages AEP de Tagolsheim et de Steinbrunn.

Sur la bordure occidentale, le long du fossé de Sierentz, il subsiste des lambeaux d’anciennes terrasses d’alluvions du Rhin reposant sur les marnes et recouvertes de loess. Aujourd’hui perchées à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du niveau de la plaine, elles sont localement aquifères : elles sont captées par le forage AEP Kabis à Blotzheim.

4. Calcaires du Jura alsacien

Au sud de la Région Alsace, la bordure sud du Sundgau est formée par le massif karstifié du pli de Ferrette, premier contrefort de la chaîne franco-suisse, dit « Jura alsacien ».

-

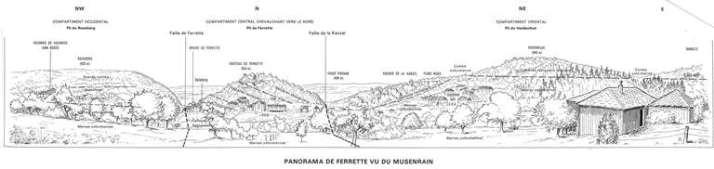

Panorama vu du sud de Ferrette vers le Nord (Notice carte géologique BRGM )

BRGM

- Panorama vu du sud de Ferrette vers le Nord (Notice carte géologique BRGM )

Caractéristiques géologiques des calcaires du Jura alsacien

Cet ensemble à prédominance

calcaire

, dont l’âge s’échelonne du Keuper au Jurassique supérieur, est un domaine de circulations typiquement karstiques.

Trois niveaux imperméables constituent de véritables séparations et déterminent les principaux niveaux de sources :

- les marnes du Keuper,

- les marnes du Lias supérieur,

- les argiles bleues de l’Oxfordien.

Caractéristiques hydrogéologiques

Les circulations à travers les terrains calcaires sont très rapides et ne produisent qu’une filtration faible des pollutions éventuelles. Les sources, qu’il s’agisse de résurgences ou d’exutoires des eaux météoriques infiltrées à travers les diaclases, ont un débit extrêmement irrégulier.

Les calcaires du Dogger « Grande Oolithe » constituent un aquifère karstique important dans cet ensemble. Ils sont à l’origine de sources à gros débit.

Qualité des eaux

Les eaux bicarbonatées calciques, d’environ 500 mg/L de minéralisation totale, sont de bonne qualité si l’on excepte la présence d’arsenic, due à l’existence de minéralisations naturelles dans certaines sources du canton de Ferrette. Toutefois, les circulations karstiques alimentant ces captages sont souvent à l’origine de contamination bactérienne.

Bibliographie

- Aquifères et eaux souterraines en France, Collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, BRGM Éditions, 2006 - Tome 2, Chapitre IX Jura.

- Elsass P., Ménillet F. (1999) - Inventaire 1998 de la qualité des eaux des aquifères du Sundgau. Notice hydrogéologique. Rapport BRGM/RR-40722-FR, 29 p.

- Ruhland M., Blanalt J-G., Théobald N., Vançon J-P., Thévenin A., Grutter H. et Ewald J. (1973) - Notice explicative, Carte géol. France (1/50 000), feuille FERRETTE (476), 2e édition - Orléans : BRGM , 27 p.

- Sanjuan B., Daessle M., Menillet F. (1997) - Caractérisation des aquifères contaminés par de l’arsenic dans le Haut-Rhin. Rapport final BRGM/RR-39799-FR 91 p., 1 carte.

- Urban S. Boucher J., Mardhel V., Xu D. (2010) - Référentiel Hydrogéologique Français - BDLISA . Bassin Rhin-Meuse. Année 4. Délimitation des entités hydrogéologiques de niveaux 1, 2 et 3 en Alsace. Rapport d’étape. BRGM/RP-58091-FR, 126 p., 1 CD.

- Urban S., Boucher J., Mardhel V., Schomburgk S., Xu D.(2013) - Référentiel Hydrogéologique Français BDLISA . Bassin Rhin-Meuse. Délimitation des entités hydrogéologiques de niveaux 1, 2 et 3 en région Alsace. Rapport final Mise à jour BDLISA Version 0. Rapport BRGM/RP-62217-FR, 70 p., 4 ann.