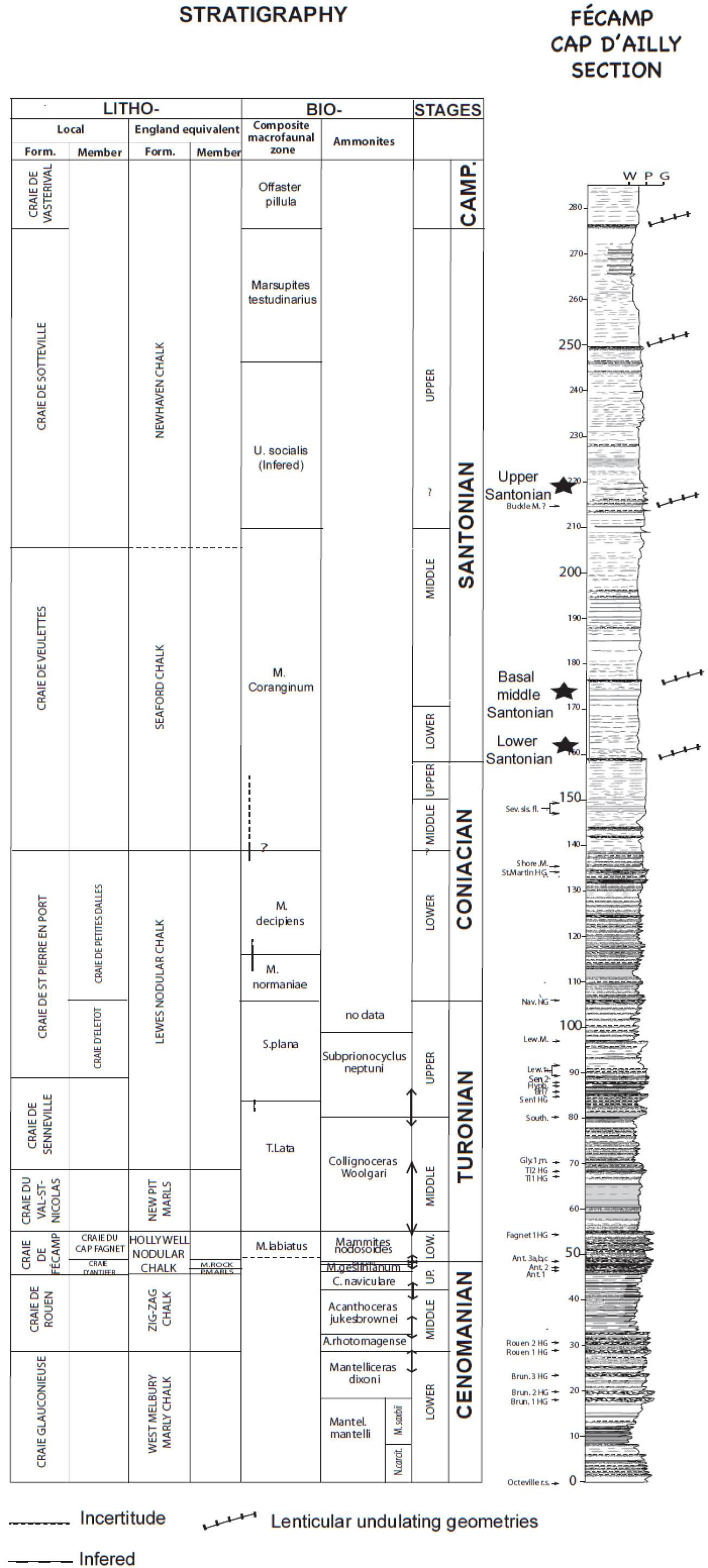

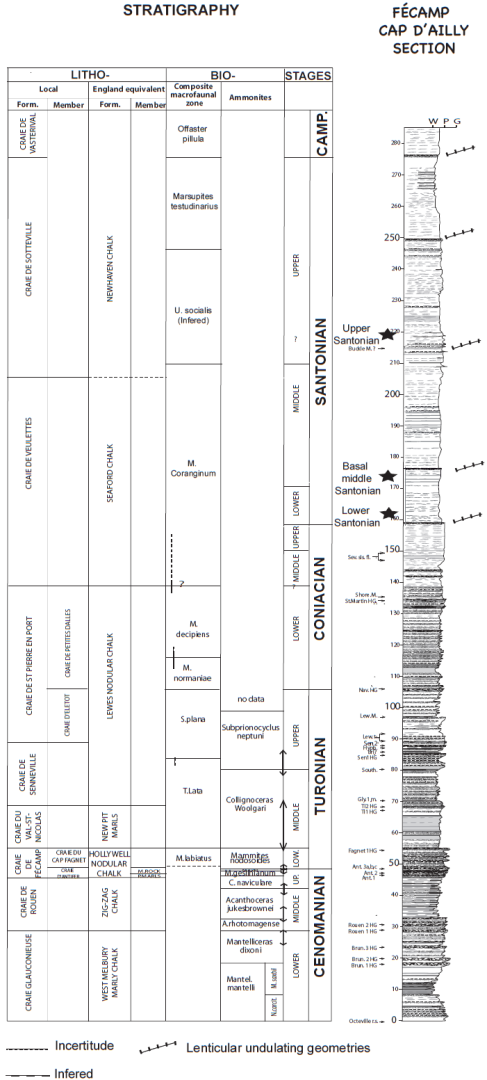

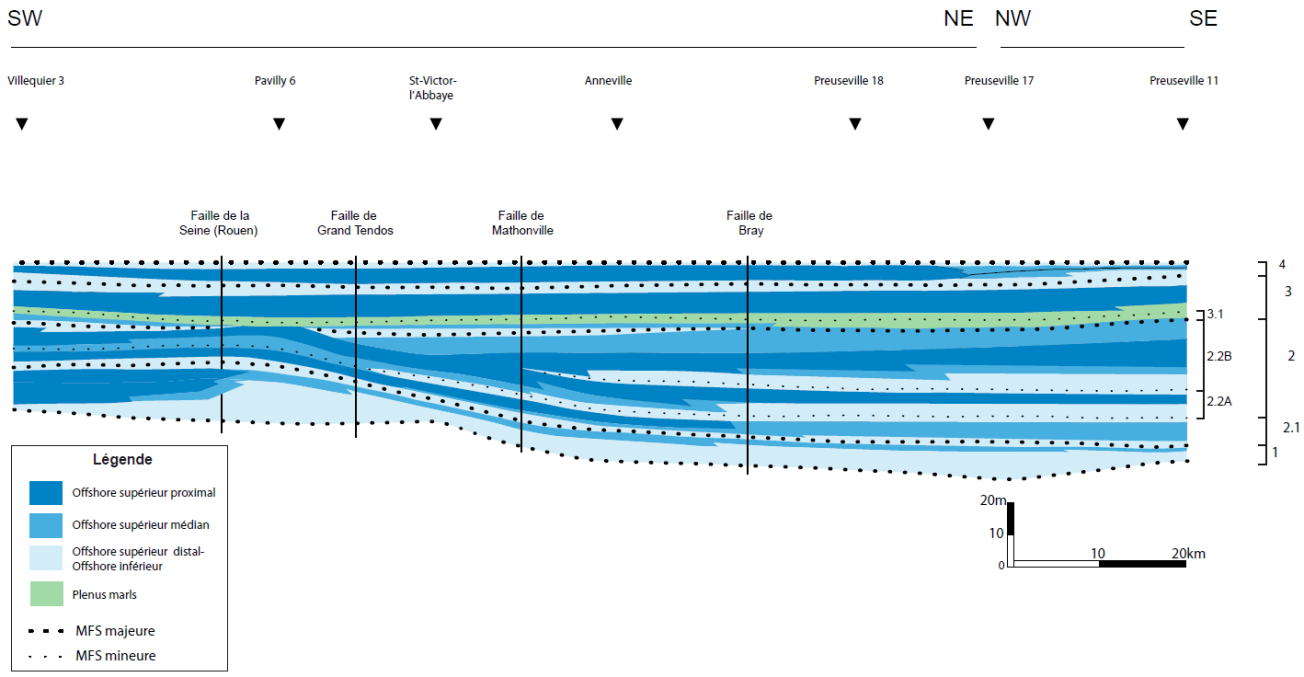

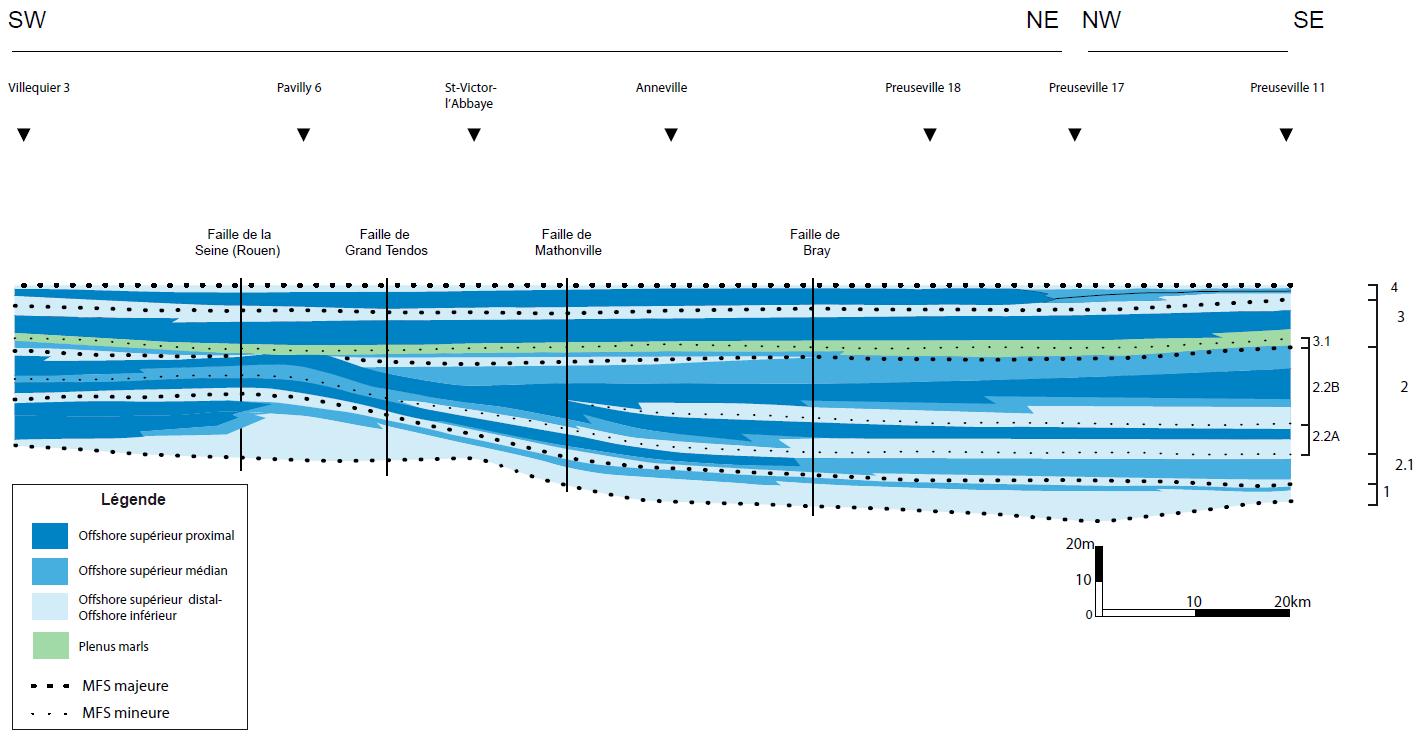

En France, la caractérisation des formations de la craie se fait généralement de manière biostratigraphique (selon la présence d’indices biologiques). La particularité des travaux de E. Lasseur est l’approche sédimentologique de la craie. Un modèle de

faciès

de la craie du

Bassin

Parisien, depuis des environnements de dépôt très proximaux jusqu’à des environnements profonds d’offshore inférieur est donc présenté. Ce modèle s’appuie sur trois régions du

bassin

correspondant à trois zones paléogéographiques précises : le sud-ouest du

Bassin

Parisien (contexte proximal), la Normandie (contexte intermédiaire), et le centre du

bassin

(contexte distal).

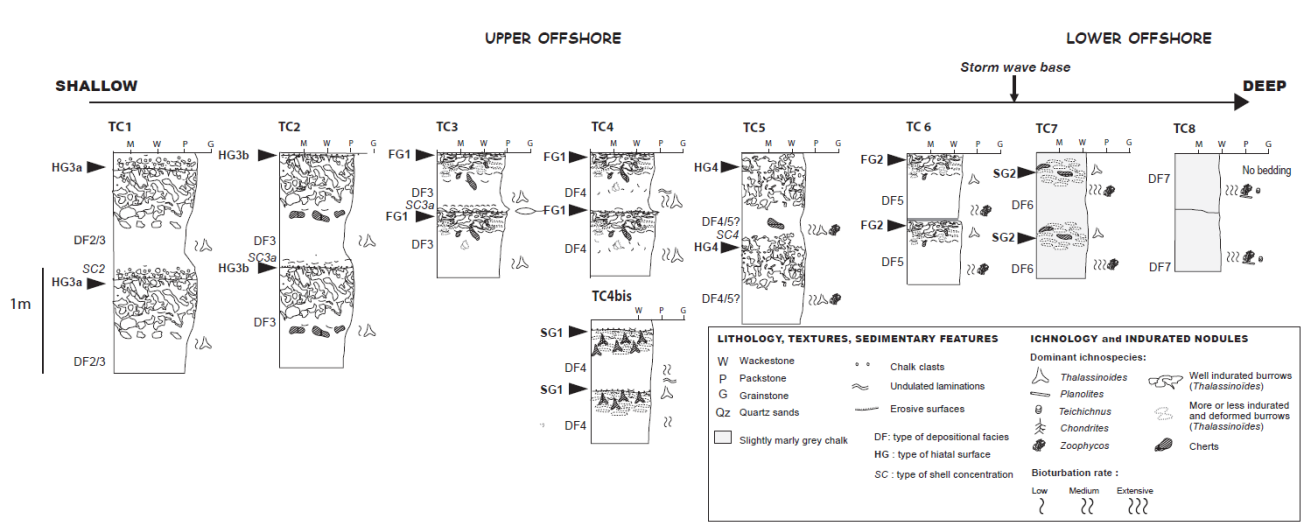

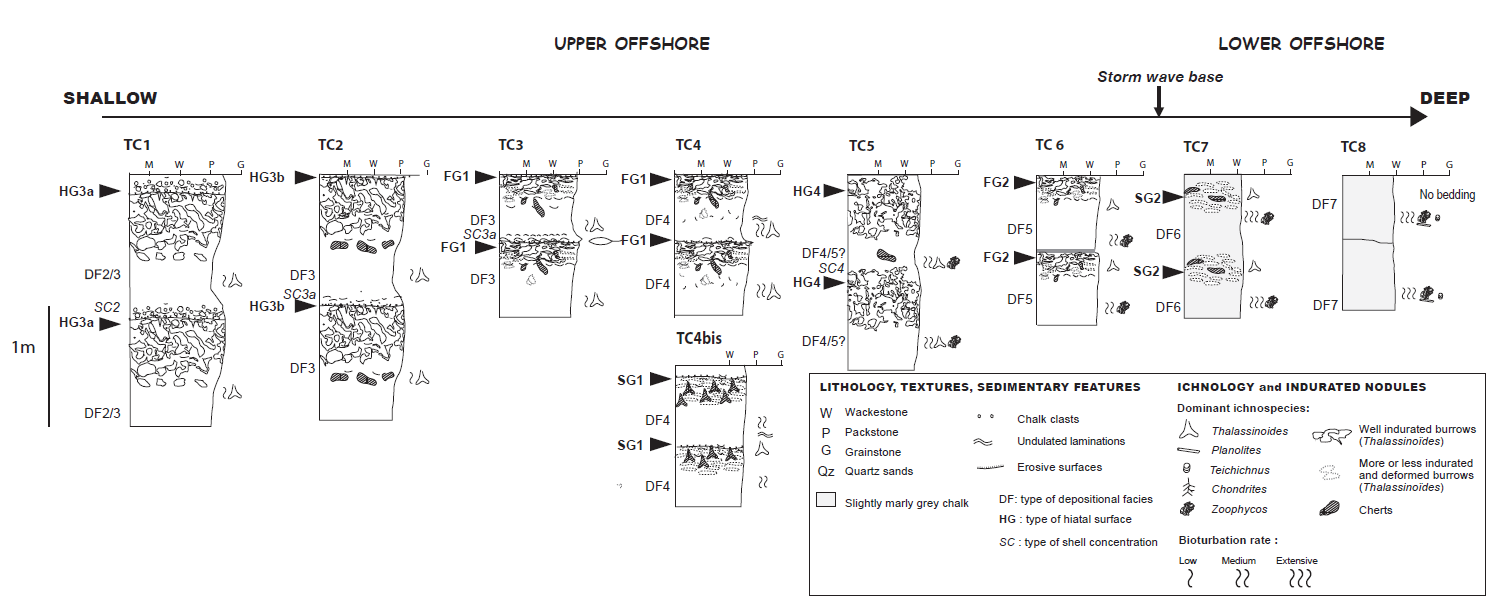

Afin de mettre en place un modèle de

faciès

et d’appréhender une étude de sédimentologie de

faciès

et de

stratigraphie

séquentielle de la craie du

Bassin

Parisien, une méthodologie précise a été appliquée sur un site haut-normand. Celle-ci s’appuie sur des critères particuliers comme la teneur en éléments de type coquilles et les surfaces d’érosion. La définition des

faciès

crayeux proposée ici est basée sur la caractérisation de différents cycles de dépôt d’échelle métrique. La méthodologie appliquée est la suivante :

- Définition de différentes classes de teneur en coquilles (6 classes ont été définies) ;

- Etude des différents

faciès

de dépôt crayeux et des surfaces d’érosion ;

- Caractérisation des processus de dépôt menant aux teneurs en coquilles,

faciès

et surfaces d’érosion observées ;

- Définition des différents cycles d’échelle métrique et classement de ceux-ci sur un profil de profondeur (profil proximo-distal).

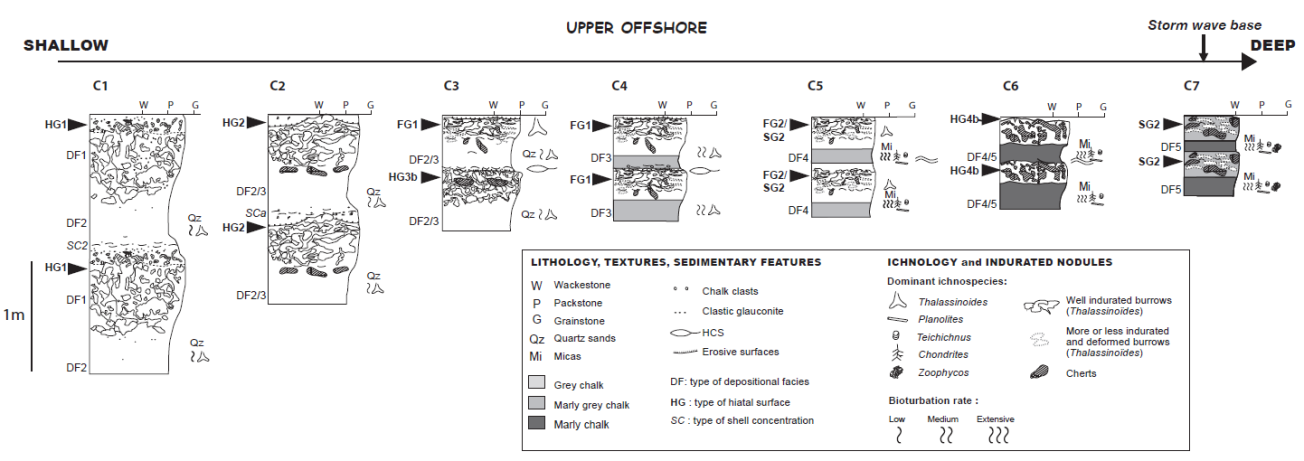

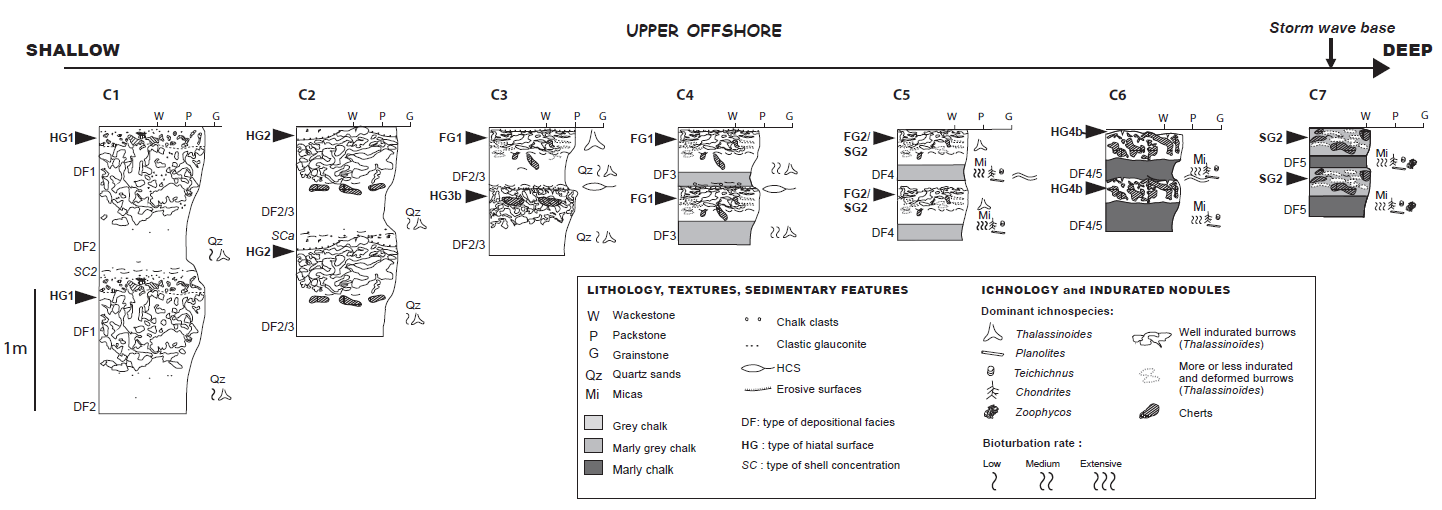

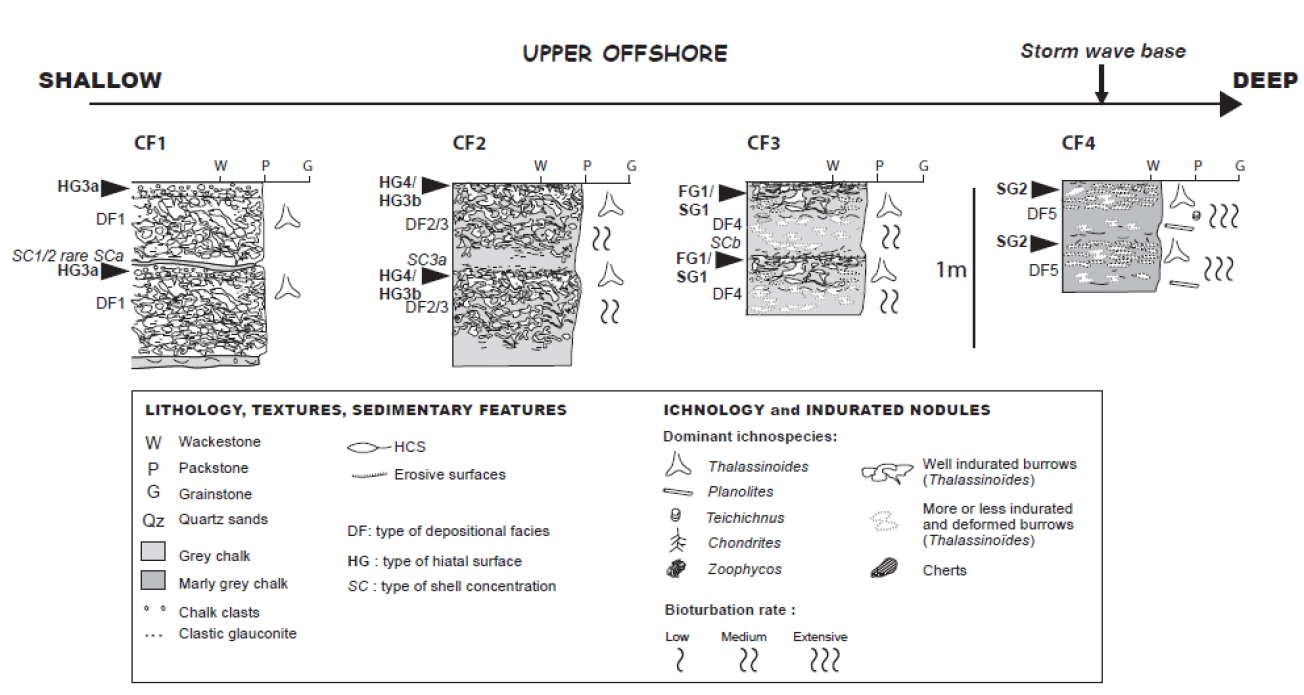

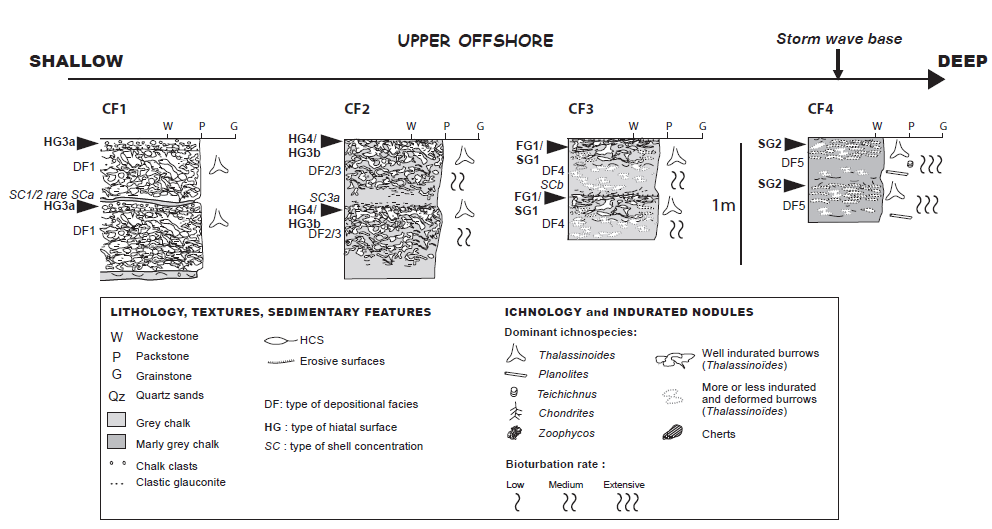

Les figures 1 à 3 présentent les différents cycles de dépôt-érosion retenus. Le profil de profondeurs a été vérifié grâce à la paléoécologie des échinoïdes (oursins) ainsi que par corrélation basée sur les principes de la

stratigraphie

séquentielle et évènementielle avec un site distant de 50 km. Il est à noter que le site d’étude haut-normand correspond à des milieux de dépôt intermédiaires, c’est pourquoi le modèle de

faciès

a été complété en ses extrémités par deux autres sites : le sud-ouest du

Bassin

Parisien (contexte proximal) et le centre du

bassin

(contexte distal).

Le travail de E. Lasseur souligne également l’importance des surfaces d’arrêt de sédimentation (hardgrounds en anglais). En effet, ceux-ci sont caractéristiques des séries crayeuses en mer du Nord comme dans le

Bassin

Parisien et constituent leur organisation bien connue en cycles sédimentaires. La caractérisation de ces surfaces est d’ailleurs un des éléments utiles à la réalisation du modèle de

faciès

proposé ici. Enfin, les hardgrounds constituent aujourd’hui des structures sédimentaires importantes en termes d’écoulement souterrain et de circulation de polluants. En effet, ces surfaces indurées représentent souvent des barrières à l’écoulement et donc des plans de circulation préférentiels.

Seine-Normandie

Seine-Normandie