La

DCE

a introduit la notion de masse d’eau souterraine et a précisé la nécessité de mettre en œuvre deux types de contrôle (article 8 et annexe V §2.3) ), en lien avec l’évaluation de la qualité des masses d’eau et du risque de ne pas atteindre un bon état chimique :

- un réseau de contrôle de surveillance (

RCS

), assimilable à un réseau de connaissance patrimoniale

- un réseau de contrôle opérationnel (RCO), assimilable à un réseau d’impact.

L’objectif de ces réseaux est de « fournir une image cohérente et globale de l’état chimique des eaux souterraines de chaque district hydrographique et permettre de détecter la présence de tendances à la hausse à long terme de la pollution induite par l’activité anthropogénique ».

Ce texte a alors donné lieu à l’optimisation des réseaux existants et à l’adaptation de la stratégie de surveillance des eaux souterraines (voir la circulaire DCE 2003/07).

Un guide technique a été élaboré par le

BRGM

en concertation avec tous les partenaires de l’Etat : des spécifications ont été rédigées relatives aux choix des points de surveillance, aux densités de ces points de surveillance par type de masses d’eau souterraine, aux fréquences d’analyses, aux périodes de mise en œuvre des campagnes de mesures, aux paramètres analysés, qualité des mesures, validation et stockage des résultats analytiques…

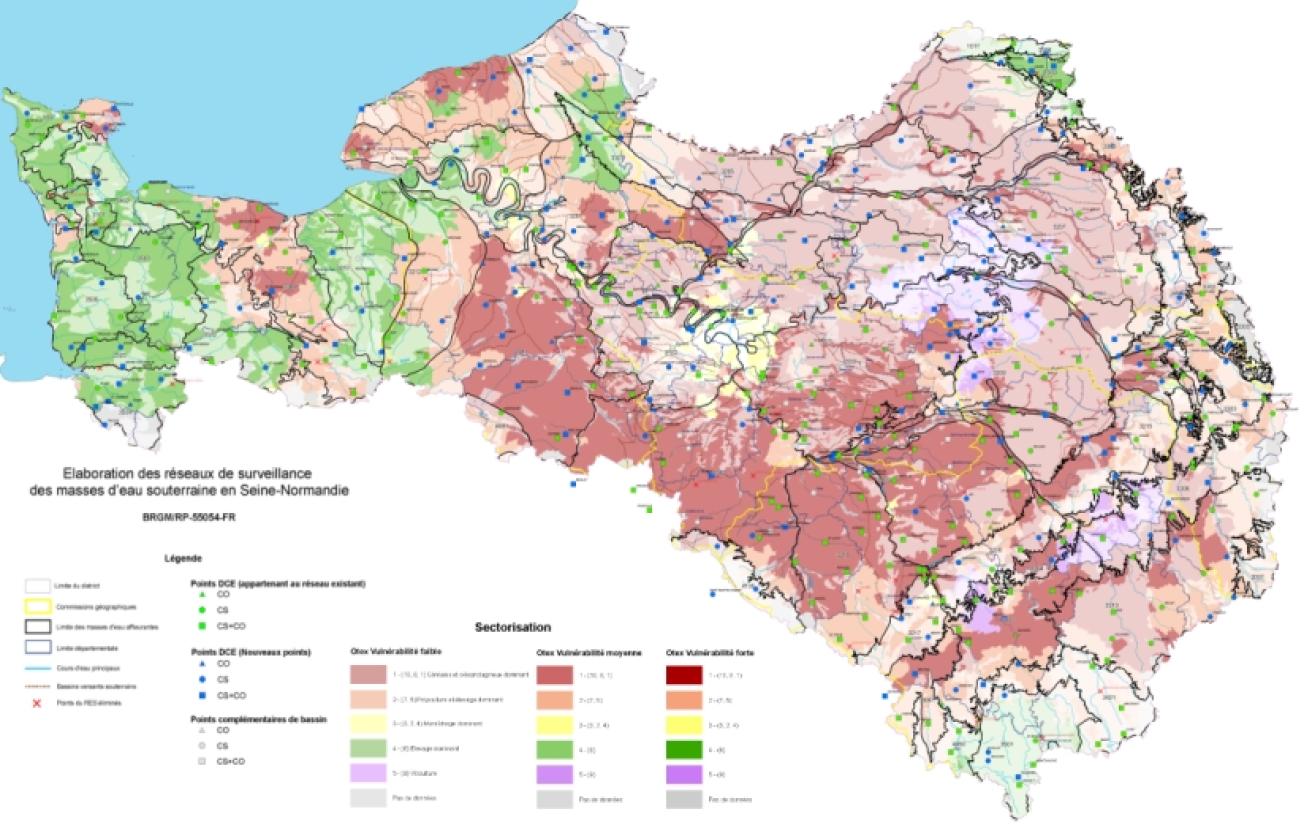

Pour le

bassin

Seine-Normandie, les travaux de concertation et d’élaboration des réseaux se sont étalés entre 2004 et 2006. Ils ont donné lieux à de multiples réunions et échanges sur le

bassin

, notamment dans le cadre d’une étude spécifique confiée au

BRGM

. Le

bassin

a été sectorisé en entités homogènes du point de vue hydrogéologique (masses d’eau souterraine, bassins versants hydrogéologiques connus), vulnérabilité (vulnérabilité intrinsèque simplifiée) et pressions (agricoles en particulier avec la prise en compte des OTEX- orientations technico-économiques des exploitations agricoles) (cf. Figure 1 plus bas).

Un réseau de surveillance théorique a été proposé afin de se répartir les points de prélèvements sur toutes les entités homogènes au sein d’une masse d’eau souterraine, puis il a été comparé aux réseaux de surveillance et ouvrages existants. Une phase d’optimisation a conclu cette analyse en terme de difficultés de mise en œuvre que ce soit du point de vue technique, organisationnel ou financier. Le réseau de contrôle de surveillance (CS) a alors débuté en 2007, le réseau de contrôle opérationnel (CO) en 2008. Ils se répartissent comme suit en terme de nombre de points de contrôle :

Les fréquences de mesures sont de :

- 1 campagne par an (hautes eaux – avril) pour les masses d’eau à écoulement captif ;

- 2 campagnes par an (hautes eaux – avril, basses eaux – octobre) pour les masses d’eau à écoulement libre ;

- 4 campagnes par an (hautes eaux – avril, basses eaux – octobre, et 2 périodes intermédiaires juillet et décembre) spécifiquement pour le suivi des nitrates et des pesticides en contrôle opérationnel pour les masses d’eau à écoulement libre ;

- 9 campagnes par an pour les points de surveillance à écoulement karstique en contrôle opérationnel.

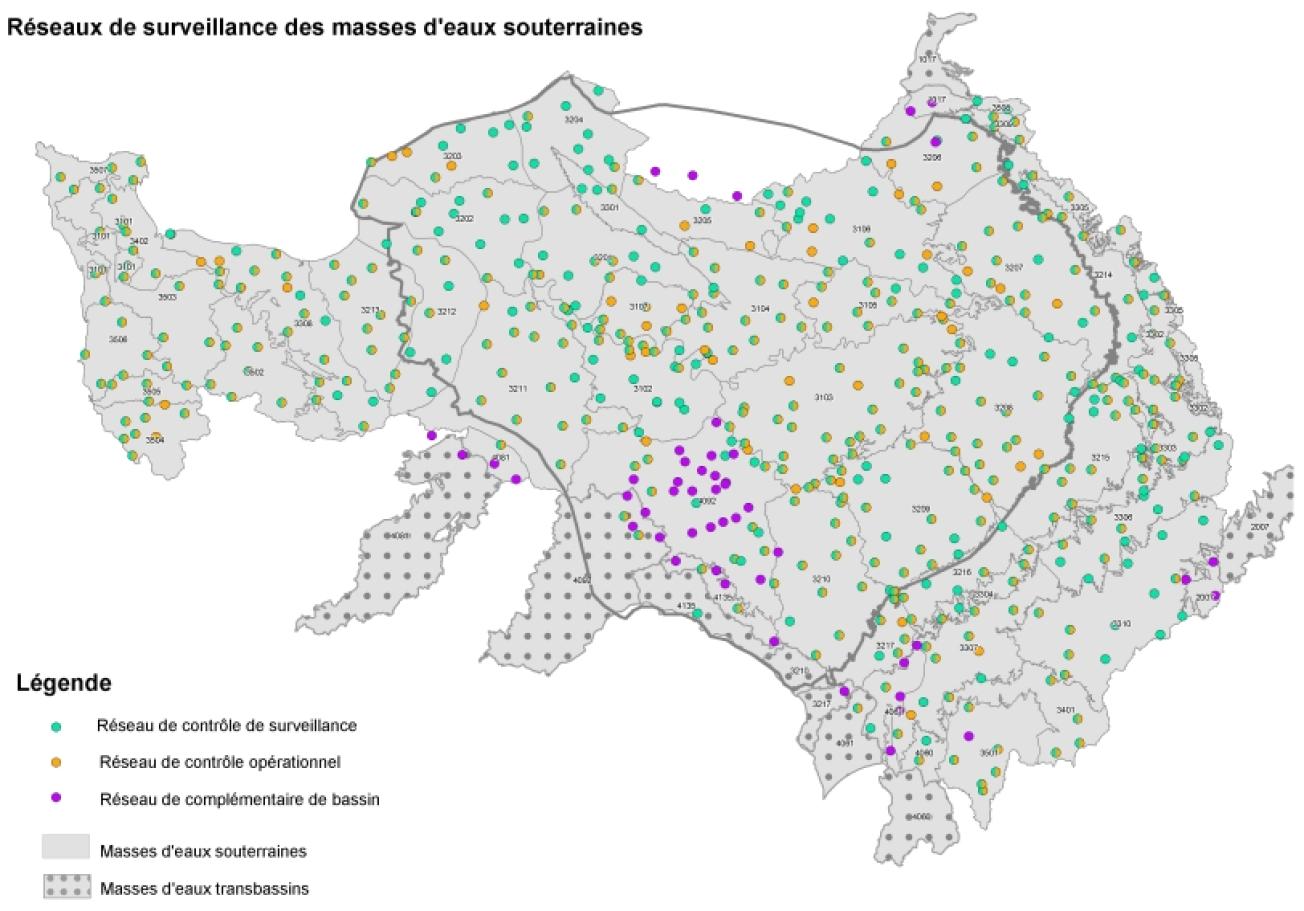

Le réseau de surveillance établi pour la

DCE

sur le

bassin

Seine-Normandie est composé de 3 réseaux principaux (cf. Figure 2 plus bas), répondant à de objectifs différents :

- le Réseau de Contrôle de Surveillance (

RCS

), destiné à caractériser l’état qualitatif des masses d’eau souterraine, et à identifier un éventuel « risque » de non atteinte du bon état. Ce réseau est en particulier utilisé pour le rapportage européen. C’est un dispositif pérenne depuis 2007.

- le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO), définis afin de caractériser l’état qualitatif de certaines masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux, et ayant pour objectif d’identifier les modifications de cet état qualitatif. Il s’agit d’un réseau non pérenne de la

DCE

, car la surveillance s’arrêtera dès que la masse d’eau atteindra le bon état.

- le Réseau Complémentaire de

Bassin

(RCB), comportant une cinquantaine de points, mis en place par l’AESN afin d’avoir une vision plus complète de certains secteurs du

bassin

(par exemple : problématique « sélénium », réseau « nitrates », points en acquisition de données, suivi des aquifères trans-bassins…).

Seine-Normandie

Seine-Normandie