Remontées de nappes dans le département de l’Oise

Le principal évènement d’inondation par remontée de nappe du département de l’Oise s’est produit de décembre 2000 à juin 2001. Il fut consécutif à plusieurs années excédentaires en pluviométrie (1998-2001). A cette occasion, le niveau de la nappe de la craie fut le plus élevé enregistré en quarante années de suivi.

Les phénomènes constatés

Inondations dues aux remontées de nappes et conséquences observées à Valdampierre le 9 mars 2001

BRGM

Dans le département de l’Oise, le principal évènement d’inondation par remontée de

nappe

s’est produit de décembre 2000 à juin 2001 et fut consécutif à plusieurs années excédentaires en pluviométrie (1998-2001).

Si les vallées humides et « sèches » (en conditions normales) furent principalement concernées, des zones de plateau en bordure de buttes tertiaires furent également touchées. Dans ce second cas, le phénomène s’est essentiellement traduit du point de vue hydrologique par des inondations de caves.

Pour la période allant de décembre 2000 à juin 2001, 111 communes ont été déclarées en état de catastrophe naturelle dans le département.

La plupart des cas de phénomènes de remontée de nappes ont été relevés :

- soit au sein de l’ aquifère crayeux (Crétacé)

- soit en liaison avec des aquifères plus perméables et plus limités dans l’espace mais où, en raison de la présence d’un substratum imperméable, le surplus d’eau ne pouvait que s’écouler en surface. Cela a été notamment le cas des buttes tertiaires du sud du département

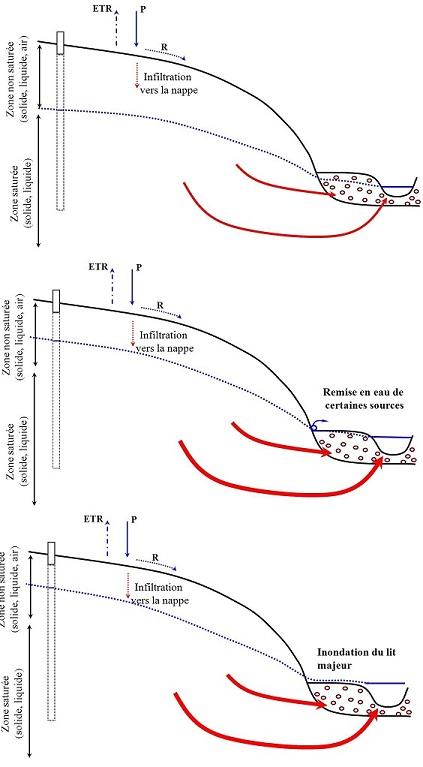

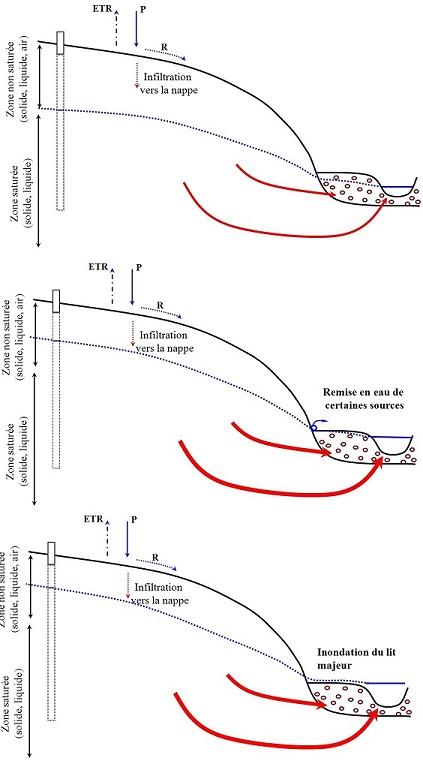

Ainsi, selon les secteurs, ont pu ainsi être observés, parfois sur une durée de plusieurs mois, les phénomènes suivants :

- une inondation généralisée dans les vallées majeures, par contribution exceptionnelle de la nappe , comme cela a été le cas dans le bassin de la Somme et de l’Oise

- la ré-activation par des cours d’eau temporaires de certaines vallées sèches, où habituellement les cours d’eau ne coulent plus en surface mais uniquement au sein des fissures souterraines de la roche

- l’apparition de lignes de sources dans les thalwegs, bien en amont des sources habituelles

- l’apparition d’étangs et de mares temporaires sur certains plateaux dans des zones de dépressions (dolines de décalcification ou anciennes carrières)

- des inondations par des causes secondaires, par exemple en raison d’ouvrages de génie-civil sous-dimensionnés qui ont été exécutés afin de permettre le passage de voies d’accès pour le franchissement de vallées sèches ou de vallons ne coulant habituellement pas. Lors des remontées de nappes , ces ouvrages forment des barrages et provoquent une inondation des terrains situés en amont

- des mouvements de terrain notamment sur des sites à pente importante, la remontée de l’eau déstabilisant la couche la plus meuble du sol et la zone altérée de la roche. Toutefois il est difficile de les distinguer des mouvements de terrain dus à une saturation excessive et directe des sols par la pluie

- un jaillissement artésien de forages dans certaines zones alluviales. La nappe sous-jacente dans la craie notamment, captée par des forages, a été mise en pression, comme ce fut le cas dans les hortillonnages d’Amiens

- des sinistres sur l’habitat et les infrastructures, même dans les cas où ces inondations n’ont pas atteint la surface (inondations de sous-sol, fragilisation des sols sableux, gonflement de certains sols argileux)

Seine-Normandie

Seine-Normandie