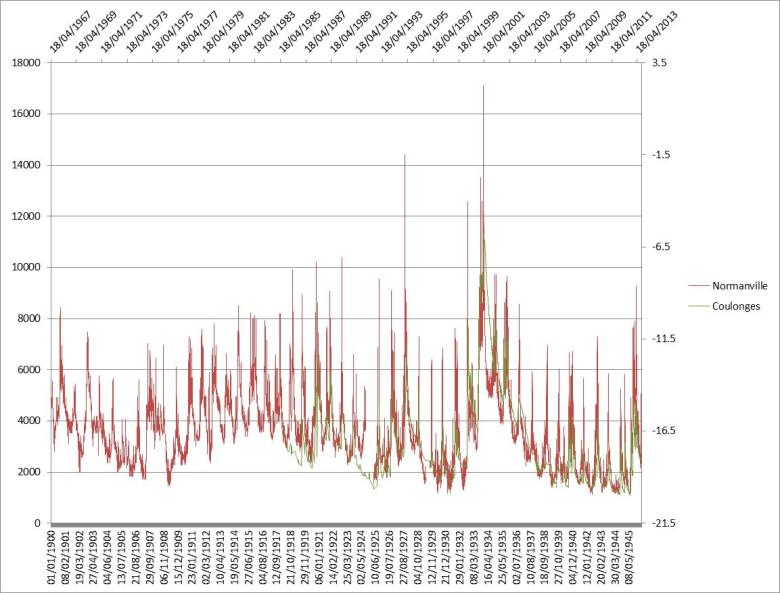

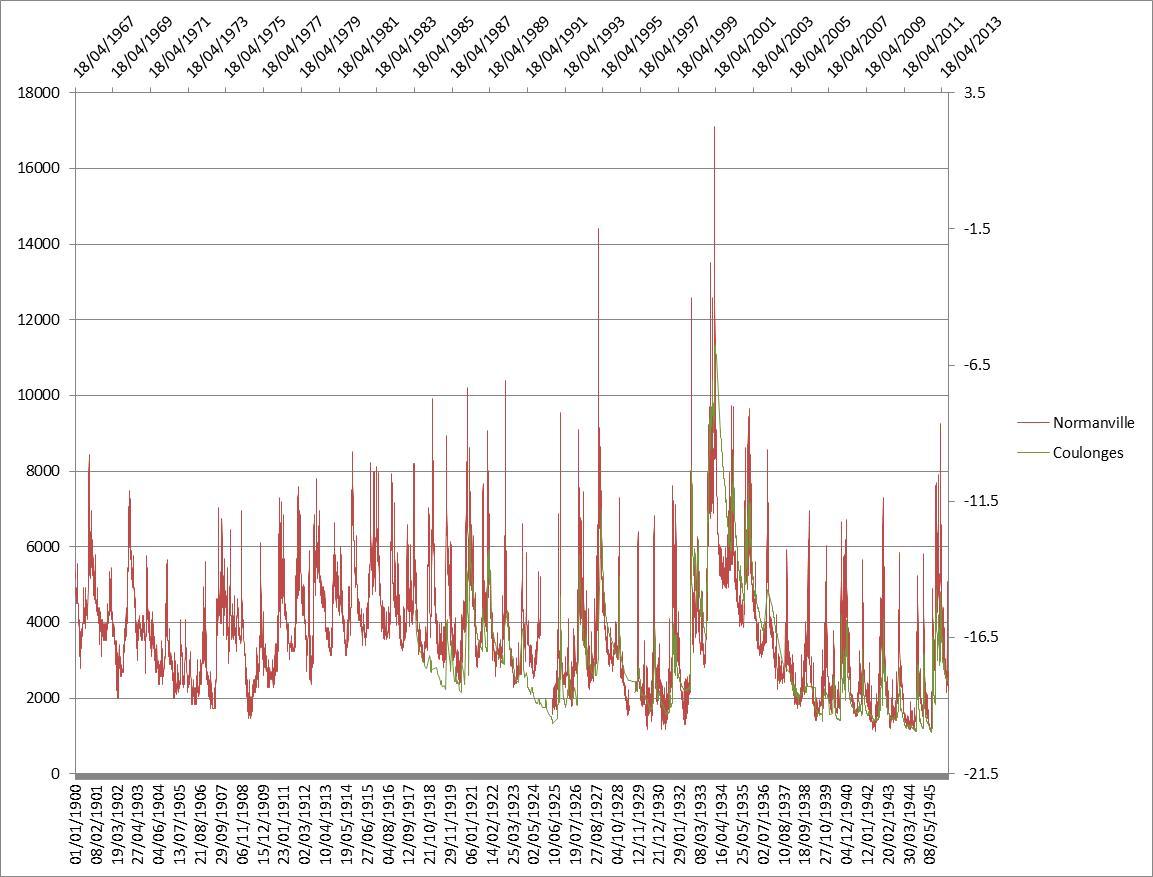

Plus généralement, le débit total d’un cours d’eau peut être caractérisé par la somme de deux composantes : une composante rapide correspondant au ruissellement superficiel et une composante plus lente correspondant au drainage des aquifères.

Ce dernier peut être mesuré à l’étiage, lorsque le ruissellement superficiel est minimum. En effet, dans des conditions naturelles, les rivières ne sont alimentées, pendant les périodes sans pluie, exclusivement par le drainage des aquifères.

Si l’apport principal du cours d’eau provient des

nappes

principales du

bassin

versant, le débit des cours d’eau peut être modifié le long de son parcours par des échanges avec la

nappe

alluviale à laquelle il est étroitement associé. Les échanges peuvent être dans les deux sens selon les états instantanés de hautes ou de basses eaux du cours d’eau ou de la

nappe

alluviale en un lieu donné.

Trois cas de relation hydrodynamique entre une

nappe

et une rivière existent :

- la

nappe

alimente la rivière et le niveau

piézométrique

est alors supérieur à l’altitude du plan d’eau

- la

nappe

est alimentée par la rivière et le niveau

piézométrique

est alors inférieur à l’altitude du plan d’eau

- absence d’échanges entre la rivière et l’

aquifère

, notamment en domaine non

aquifère

ou lorsque le lit du cours d’eau est colmaté

Il n’existe à l’heure actuelle aucune cartographie à l’échelle du

bassin

ni même des régions du

bassin

, délimitant pour chaque cours d’eau les tronçons drainant la rivière et les tronçons en perte.

Ces trois cas peuvent se rencontrer le long d’un même cours d’eau. Pour une même portion de rivière, ces relations peuvent également changer dans le temps en fonction des substratums géologiques (passage à secteur karstifié), des conditions hydrologiques et hydrogéologiques. La

nappe

peut en effet alimenter la rivière en période d’étiage et la drainer en période de crue.

Des cas intermédiaires peuvent aussi se rencontrer : le cours d’eau est déconnecté de la

nappe

mais des échanges se font par infiltration depuis le fond de la rivière ou lorsque, en période de crue, le niveau du plan d’eau devient supérieur au niveau de la

nappe

et envahit une portion de zone non saturée située de part et d’autre du cours d’eau.

La prise en compte des interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface est importante pour leur gestion quantitative et qualitative. En effet, une

nappe

souterraine peut transmettre une pollution aux eaux de surface si elle est drainée par celles-ci. A l’inverse, les cours d’eau peuvent représenter une source majeure de contamination pour les eaux souterraines.

Généralement, les eaux de surface sont connectées hydrauliquement aux eaux souterraines mais les interactions sont souvent difficiles quantifier. Même si elles sont largement contrôlées par des processus naturels, les activités humaines peuvent avoir une influence sur ces relations du fait d’aménagements sur les cours d’eau ou de pompages. De forts pompages d’eau peuvent en effet entraîner une inversion du sens du

gradient

hydraulique.

Seine-Normandie

Seine-Normandie