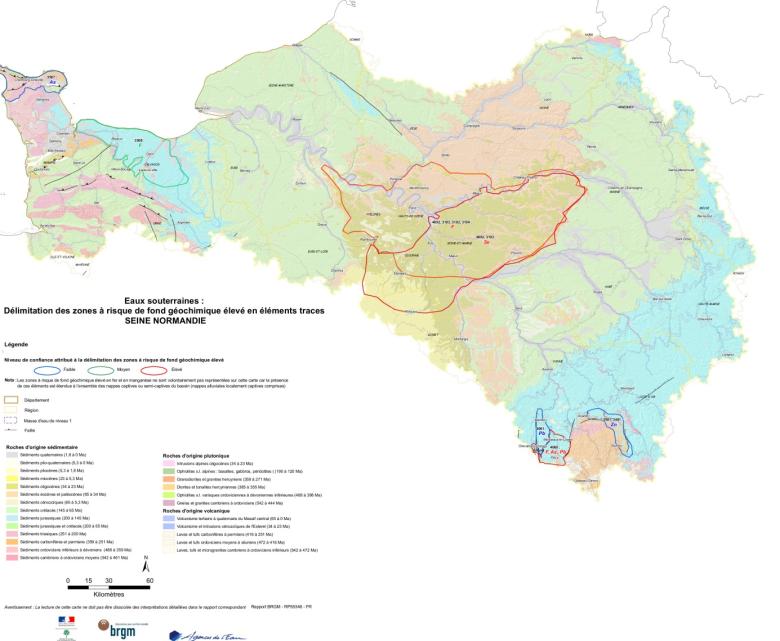

Deux études ont été réalisées à l’échelle du

bassin

Seine-Normandie :

(NB : La détermination des fonds géochimiques présentés ci-dessous s’appuie sur les informations disponibles en littérature et bases de données. Elles ne sont pas le résultat de campagnes de terrain réalisées à cette fin.)

Les données bibliographiques sur les analyses déjà réalisées, sur la géologie ainsi que les études réalisées pour déterminer le fond géochimique permettent de définir des zones présentant potentiellement un fond géochimique plus ou moins élevé. En fonction de la quantité de données disponible, de confiance plus ou moins fort est attribué aux zones définies. Par ailleurs, l’absence de fond géochimique sur une grande partie du

bassin

Seine Normandie est inhérente soit à l’absence réelle d’anomalies chimiques, soit à un manque de données sur le secteur. Ci-après sont définies les zones pour lesquelles il existe suffisamment d’informations pour attribuer un fond géochimique plus ou moins fort. Les indices de confiance sont variables.

- Fond géochimique à indice de confiance élevé

- Bordure sédimentaire ouest du Morvan

Sur la bordure ouest du Morvan, dans les terrains sédimentaires du Trias et du Lias (

grès

, argiles et marnes), peu de données sont disponibles, mais la cohérence de ces données et leur uniformité mènent à la détermination d’un fond géochimique élevé avec un indice de confiance fort pour le fluor, l’arsenic et le plomb. Ce fond géochimique est le résultat de la présence de ces éléments dans les niveaux silicifiés de l’infra-Lias. Toutefois, ce n’est pas ces niveaux qui sont directement captés. C’est donc à la faveur de failles que l’eau passe de ces terrains minéralisés à des terrains non minéralisés. Les occurrences de concentrations élevées en métaux dans le Trias sont donc tributaires de la répartition des minéralisations et de leur relation avec les failles.

- Eocène et Oligocène du centre du

Bassin

Parisien

Ces terrains présentent de grandes variations de

faciès

, ce qui rend difficile la délimitation exacte des aquifères. Des anomalies en fluor et en sélénium sont mises en évidences à partir d’un grand nombre de données sur ces zones. Ainsi, un indice de confiance élevé est attribué à un fond géochimique important pour ces deux éléments. Les teneurs élevées s’expliquent par un phénomène de formation de ces roches bien connu des géologues miniers. Il s’agit des « roll-type deposits » ; Ce type de dépôt a lieu en milieu continental dans des contextes physico-chimiques particuliers (front d’oxydoréduction entre des eaux oxydées et un milieu

réducteur

). Par l’effet de drainages, les métaux peuvent migrer et se répandre dans une part importante de la

nappe

en affectant des terrains dans lesquels il n’aurait pas été prévisible d’en trouver.

Concernant les eaux de surface, c’est-à-dire la Seine, seule la partie amont peut faire l’objet d’une détermination du fond géochimique car sur le reste du fleuve l’activité humaine a une influence trop importante sur la qualité de l’eau. Ainsi, seul le drainage du Morvan pourrait éventuellement générer un fond géochimique en certain éléments. Toutefois, il a été montré (Roy et al., 1999) que l’influence des métaux contenus dans les roches du Morvan est négligeable sur la chimie de l’eau de la Seine.

- Fond géochimique à indice de confiance moyen

- Cotentin sédimentaire

La partie nord de l’

aquifère

du Bathonien-Bajocien de la Plaine de Caen et du Bessin présente des concentrations anormalement élevées en fluor. Toutefois, ces données ne sont pas argumentées en littérature. Il est donc attribué un fond géochimique élevé en Fluor pour cette entité, avec un indice de confiance moyen. Par ailleurs, des concentrations en plomb sont également référencées mais leur caractère ponctuel semble déterminer une origine anthropique plutôt qu’une origine naturelle.

- Fond géochimique à indice de confiance faible

- Terrains sédimentaire du Nivernais nord

Dans la continuité de la bordure nord du Morvan, un fond géochimique en plomb a pu être déterminé. Il lui est toutefois attribué un indice de confiance faible car les occurrences sont très localisées et les valeurs observées sont très variables.

- Socle du Morvan et sa bordure sédimentaire (nord-est)

Bien que peu de données soient disponibles, on peut considérer que, sur la bordure sédimentaire du Morvan, quel que soit l’

aquifère

, les concentrations en métaux sont avant tout tributaires des minéralisations et de leur relation avec les failles. Ainsi, le fond géochimique peut être localement élevé, notamment en fluor, arsenic et plomb. Ces mêmes éléments peuvent aussi constituer un fond géochimique élevé sur la partie granitique du Morvan.

- Socle du Cotentin

Sur l’

aquifère

du socle du

bassin

versant des cours d’eau côtiers, un fond géochimique élevé avec un niveau de confiance faible peut être attribué. L’indice de confiance justifié par le fait qu’il n’existe pas d’étude régionale en littérature. Tout comme pour la partie sédimentaire du Cotentin, des teneurs en plomb relativement élevées sont constatées, mais le caractère ponctuel (dans le temps) de ces teneurs ne permet pas de définir une origine naturelle pour cet élément, bien que des filons de minerais de plombs puissent exister dans les roches de la région.

Seine-Normandie

Seine-Normandie