Ce projet multi-partenarial a permis de fournir un ensemble d’éléments au gestionnaire de la ressource en eau qui permet aujourd’hui d’établir des règles de gestion de cette ressource, dans le respect des notions de « développement durable » et « d’usages équitables », deux des axes forts véhiculés par la

Directive

cadre sur l’eau de 2001 et par la

Loi

sur l’eau et sur les Milieux Aquatique de 2006 (LEMA).

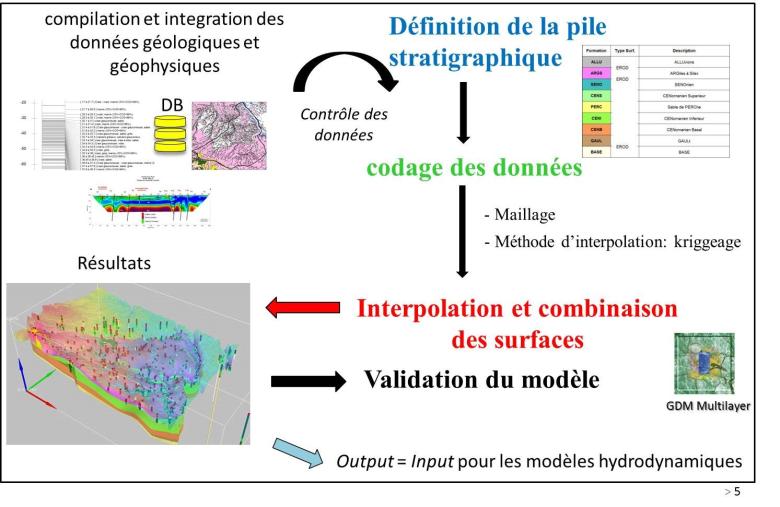

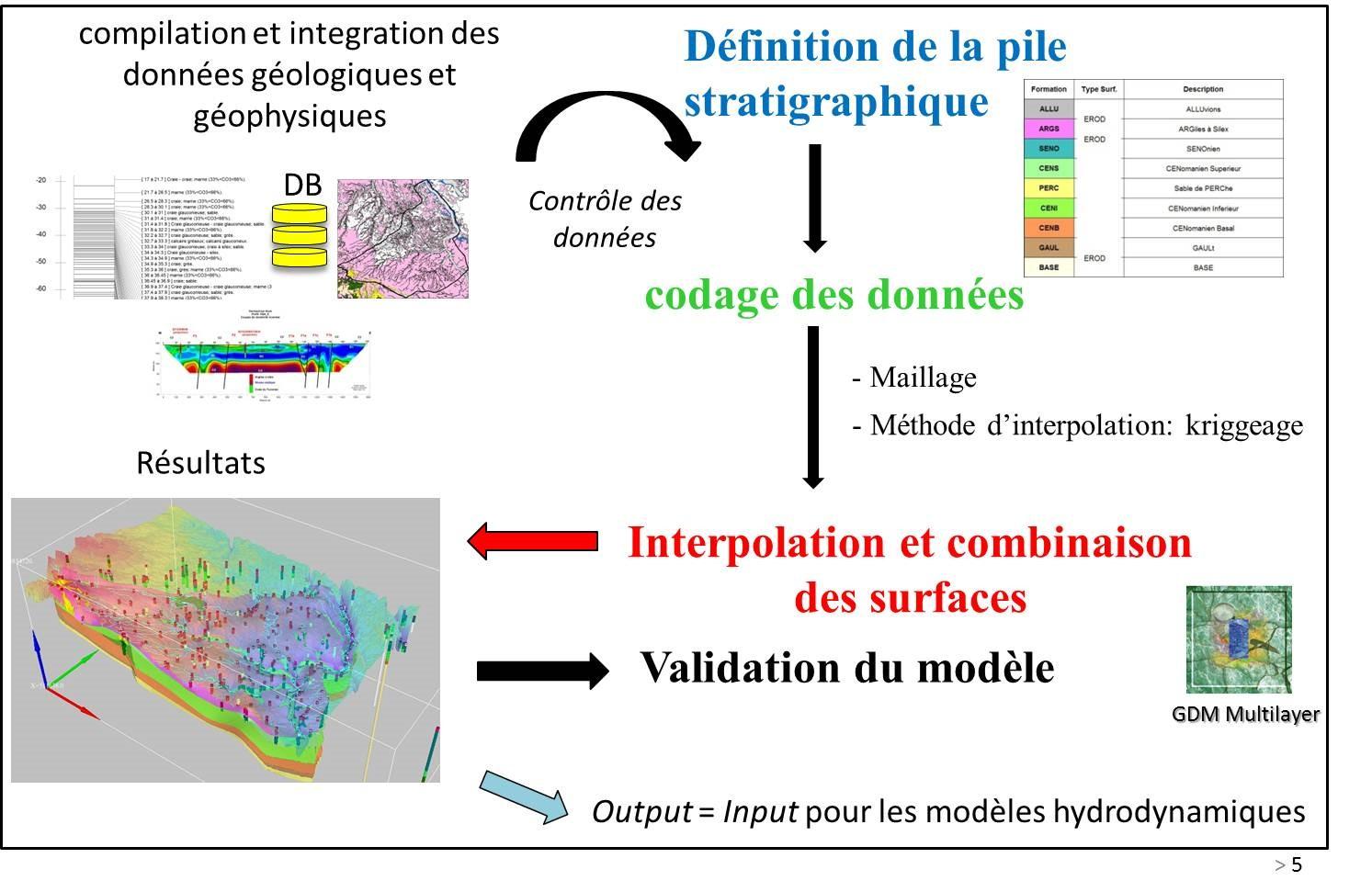

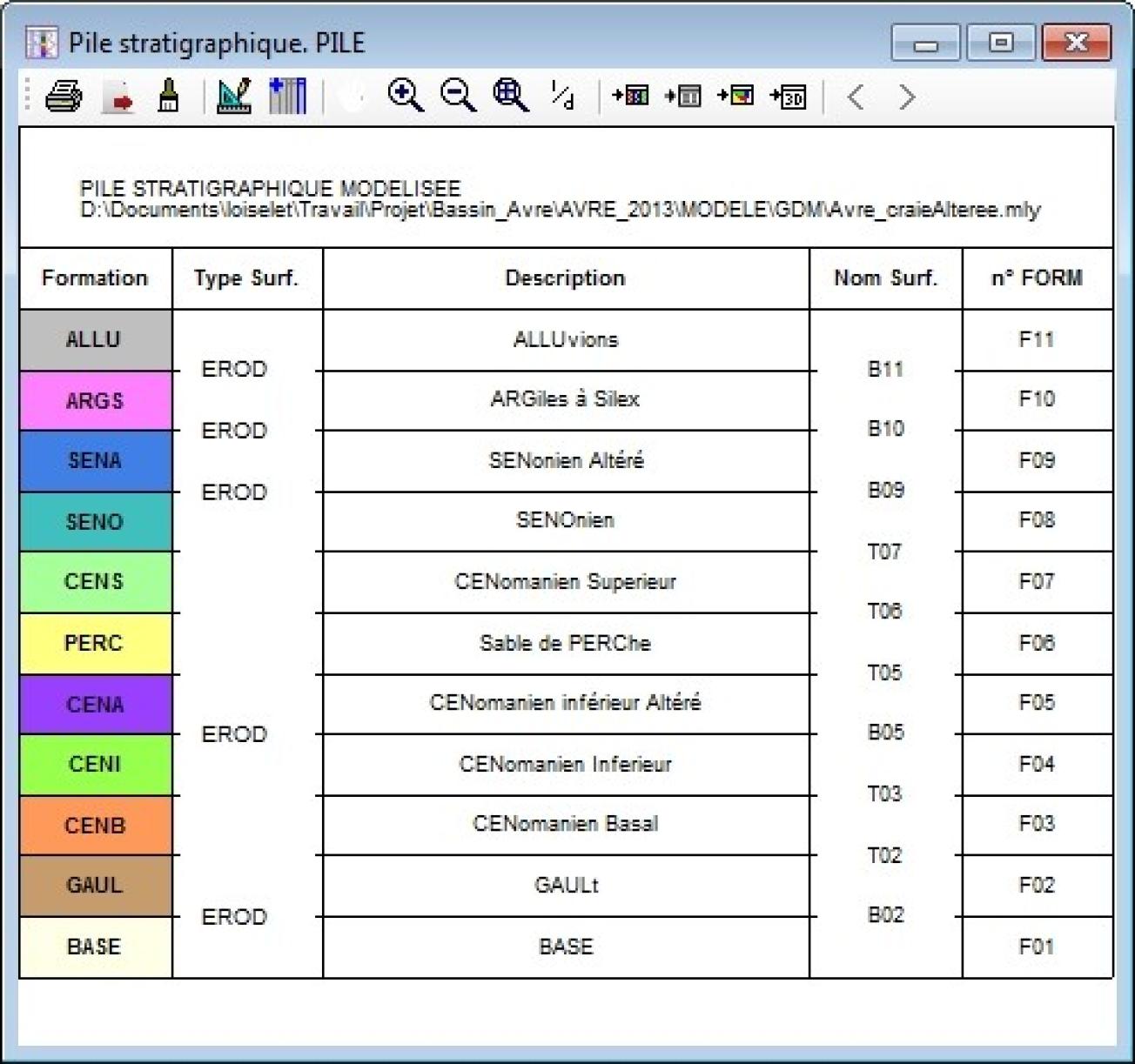

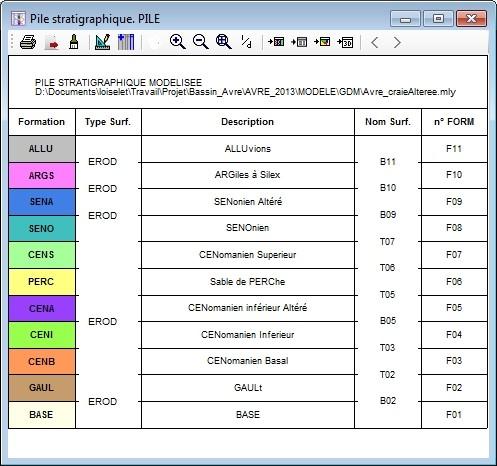

Le logiciel GDM-Multilayer 2014 (

BRGM

) a été utilisé pour la construction du modèle géologique en trois dimensions. Onze formations géologiques ont été modélisées (cf. Figure 1 plus bas). La pile litho-stratigraphique utilisée pour le modèle a été adaptée afin de mieux correspondre aux besoins de la modélisation hydrogéologique. Cela s’est traduit par le rattachement de la Craie du Turonien moyen et supérieur à l’entité (SENO) (craie du Sénonien sèches, à très fort taux de carbonate de calcium, à silex), tandis que la Craie du Turonien inférieur au caractère relativement marneux a été associée aux craies du Cénomanien moyen et supérieur (CENO). Les craies du Cénomanien ont été séparées en 2 unités dans le modèle (CENS) et (CENI) car dans un secteur du modèle une autre formation (PERC) vient s’intercaler entre les 2. CENS et CENI ont donc dues être distinguées sur l’ensemble du modèle pour cette raison. Les formations GAUL et BASE représenteront dans le modèle hydrogéologique sous le logiciel Marthe le mur de l’

aquifère

modélisé et pourront être regroupés.

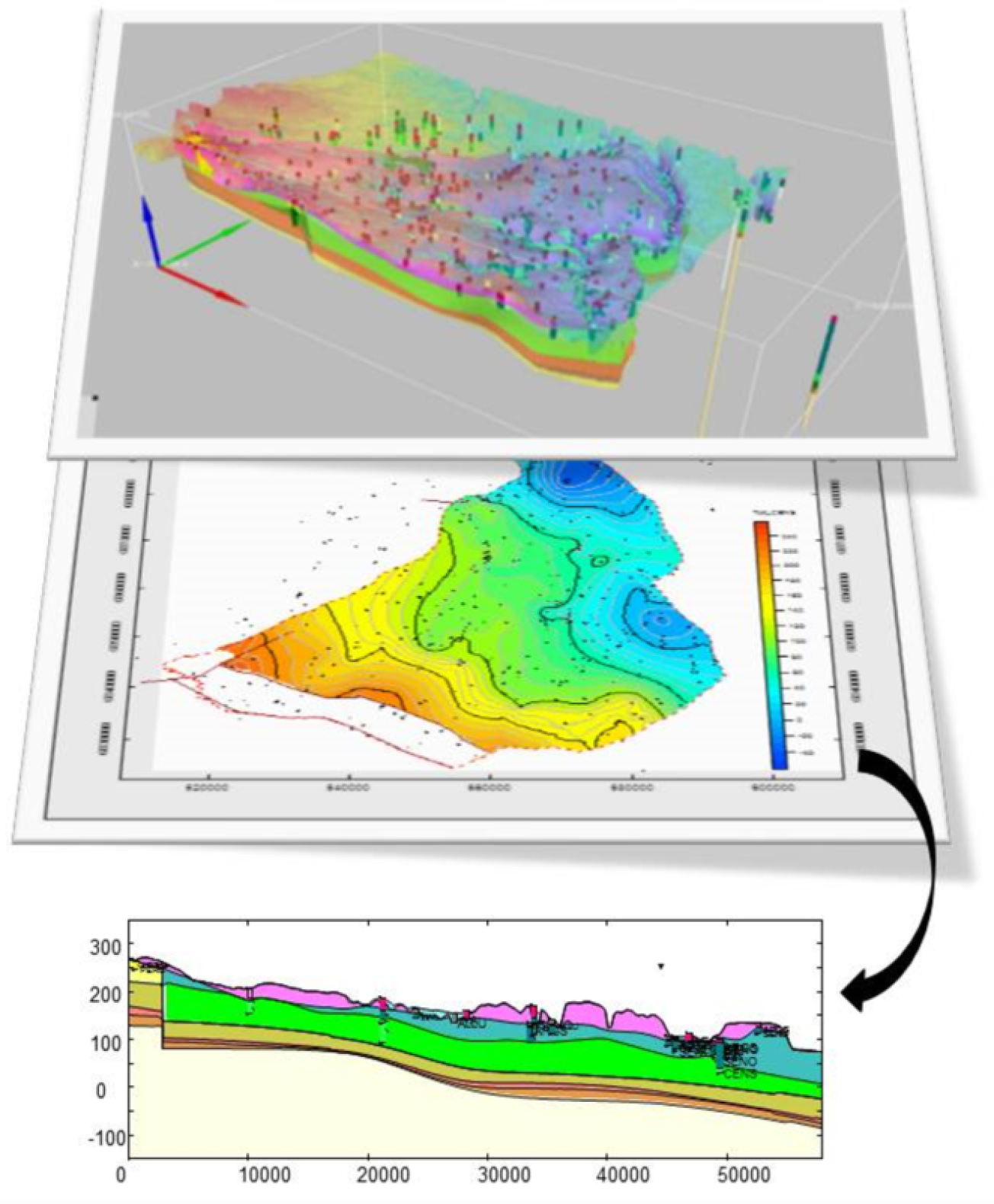

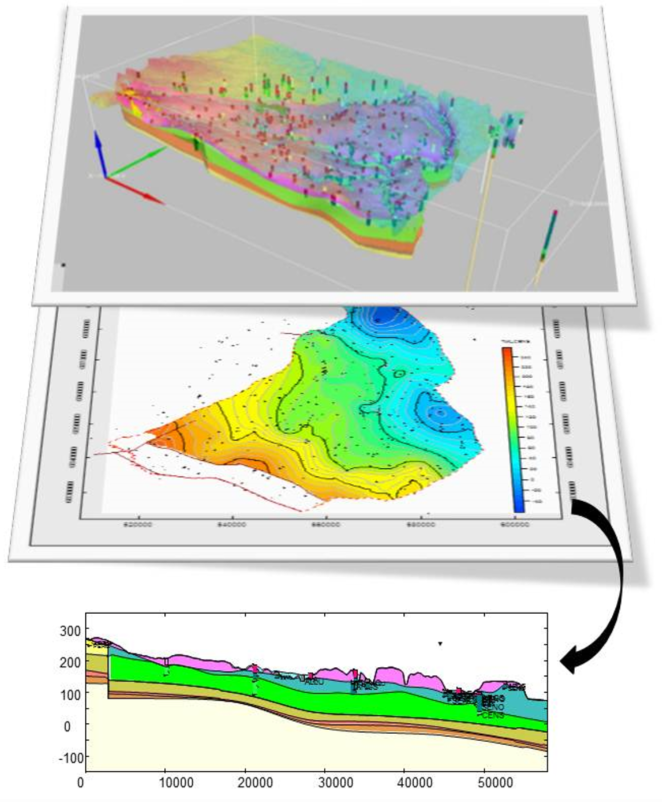

Le travail de modélisation a consisté (i) à compiler, préparer, et mettre en cohérence les données nécessaires à la construction du modèle ; (ii) à interpoler ces données ; (iii) à combiner les surfaces modélisées.

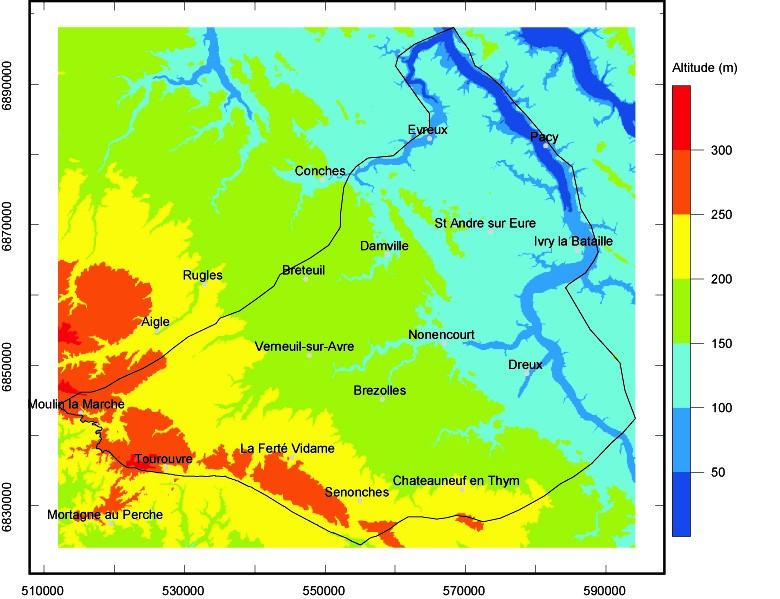

Le modèle géologique reproduit la géométrie des structures du

bassin

de l’Avre en 3D, de laquelle sont également extraites des coupes géologiques en 2 dimensions (cf. Figure 2 plus bas). Des fichiers d’exports du modèle ont été réalisés sous forme de grilles de l’altitude des toits et murs des horizons modélisés, et qui ont été ensuite importés dans le modèle hydrodynamique MARTHE pour la simulation des écoulements.

Ce modèle géologique 3D de l’Avre est également consultable depuis ARCGIS grâce à l’extension GDM_Arcgis développée par le

BRGM

. GDM ArcGIS permet de questionner le modèle 3D depuis Arcgis en demandant par exemple un

forage

fictif ou une coupe rectiligne ou brisée.

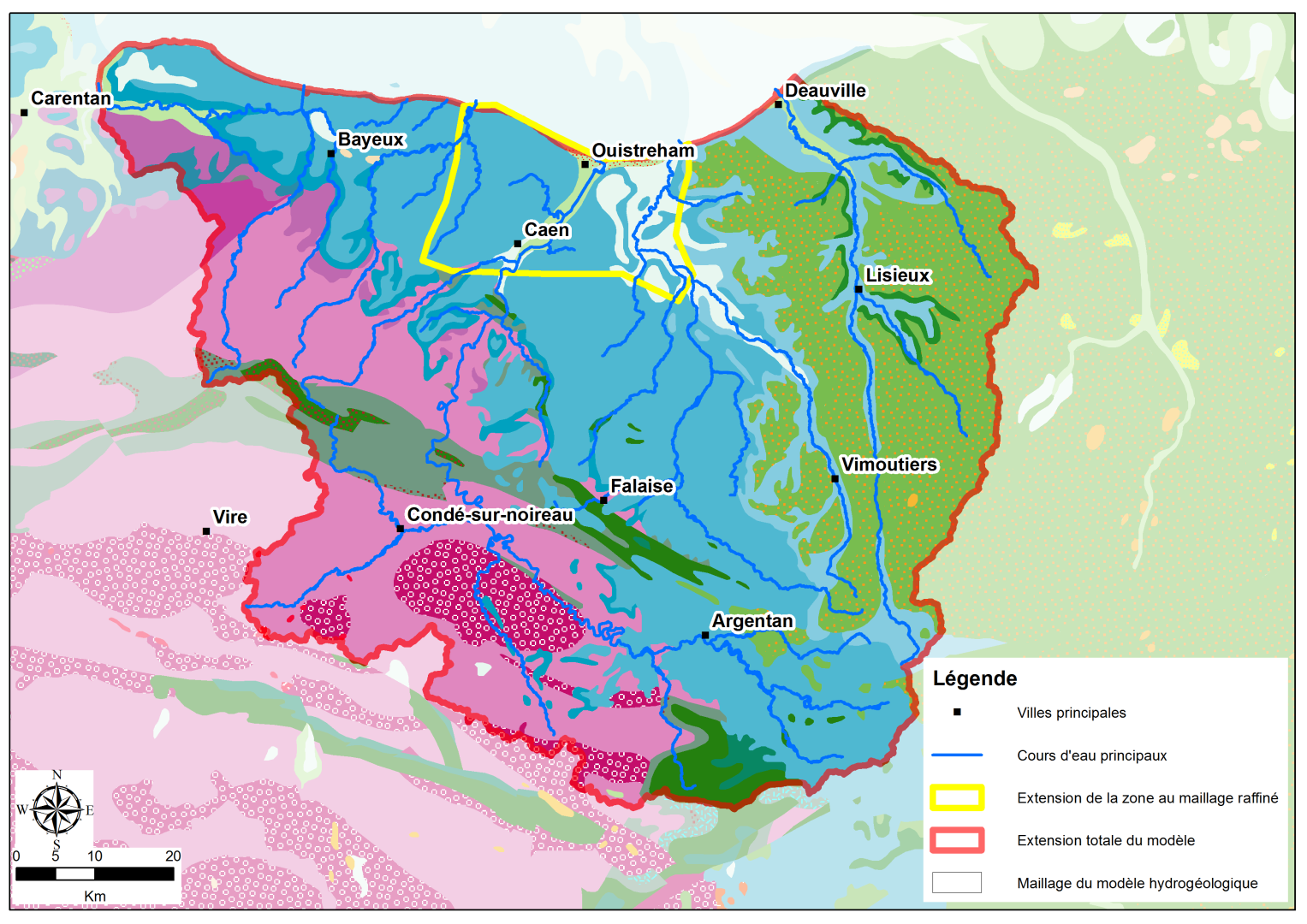

Les 11 couches du modèles géologiques 3D ont été regroupées en cinq couches dans le modèle hydrogéologique réalisé avec le logiciel MARTHE : (1) les alluvions et formations à silex, (2) les sables du Perche, (3) la craie altérée, (4) la craie du Sénonien et du Turonien supérieur et moyen et (5) la craie du Turonien inférieur et du Cénomanien.

La recharge et le ruissellement ont été déterminés à partir de données spatialisées de pluie issues de la grille AURELHY de Météo-France et de quatre chroniques pluviométriques journalières. Les paramètres de recharge ont été évalués par le biais de modélisations hydrologiques globales réalisées avec le logiciel GARDENIA.

Le réseau hydrographique principal a été explicitement intégré dans le modèle d’écoulement. Les paramètres qui dimensionnent les échanges

nappes

/rivières ont été estimés sur la base d’avis d’expert, avant d’être ajustés pendant le calage du modèle.

Une première affectation des paramètres hydrodynamiques a été faite pour chaque couche du modèle à partir de données issues des pompages d’essai et des connaissances d’experts locaux.

Les caractéristiques des prélèvements en

nappe

et en rivière sont issues des données fournies par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et Eau de Paris. Lorsque les données mensuelles n’étaient pas disponibles, les chroniques ont été reconstituées à partir des éléments à disposition.

Le calage du modèle, en régime permanent puis en régime transitoire sur plus de vingt ans (1990-2012) au pas de temps mensuel, s’est appuyé sur les cartes piézométriques régionales disponibles, ainsi que sur plus de 80 mesures piézométriques ponctuelles réalisées en octobre 2006, une trentaine de chroniques piézométriques et cinq chroniques de débit enregistrées aux stations hydrométriques implantées sur le réseau hydrographique. Le calage a principalement consisté à ajuster les paramètres hydrogéologiques (

perméabilité

et coefficients d’

emmagasinement

), les paramètres de recharge et les paramètres dimensionnant les échanges

nappe

-rivière.

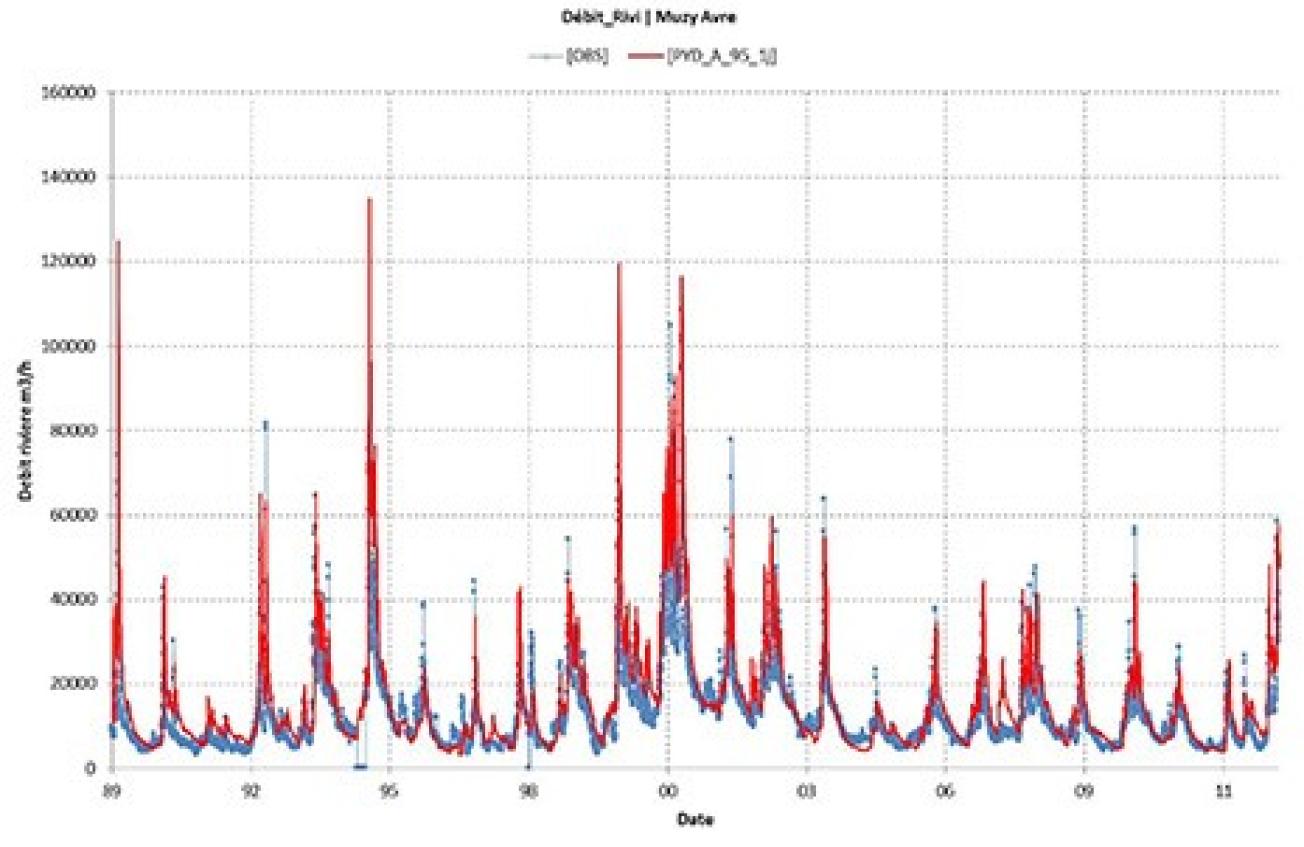

Les résultats du calage en régime transitoire sont satisfaisants malgré la complexité du domaine modélisé, localement karstiques. Les chroniques de débit simulées aux stations hydrométriques sont en bonne adéquation avec les mesures de terrain (cf. Figure 3 plus bas). Les niveaux piézométriques moyens, leurs fluctuations saisonnières et leurs évolutions pluriannuelles sont relativement bien reproduits sur la majorité des piézomètres. Il convient cependant de souligner que la reproduction des évolutions des débits et niveaux piézométriques, n’est pas totalement atteinte dans certains cas, du fait du comportement hydrodynamique complexe (notamment karstique) de l’hydrosystème dans certains secteurs et surtout d’incertitudes liées à des lacunes de connaissance ou de données. Les contraintes liées à la discrétisation de l’hydro-système peuvent parfois également y avoir contribué. Ces incertitudes ont été identifiées et listées dans le cadre de l’étude. Le calage pourrait ainsi être encore amélioré dans certaines zones, sous réserve de disposer de données complémentaires. Des recommandations ont été établies.

Le modèle hydrodynamique de l’hydro-système (

nappe

-rivières) ainsi construit apparaît toutefois suffisamment pertinent pour répondre aux principaux objectifs de l’étude qui étaient de mettre en place un outil de gestion destiné à aider la structure chargée de gérer la ressources en eau à définir des règles de prélèvements (volumes prélevables) et d’exploitation durable de celle-ci à l’échelle du

bassin

, qui permettent à la fois de satisfaire la demande en eau potable (locale et parisienne), de préserver les zones humides et de garder un débit réservé dans l’Avre en aval de Verneuil/Avre.

Parmi les résultats obtenus, le projet a tout particulièrement permis d’apporter des réponses aux interrogations suivantes :

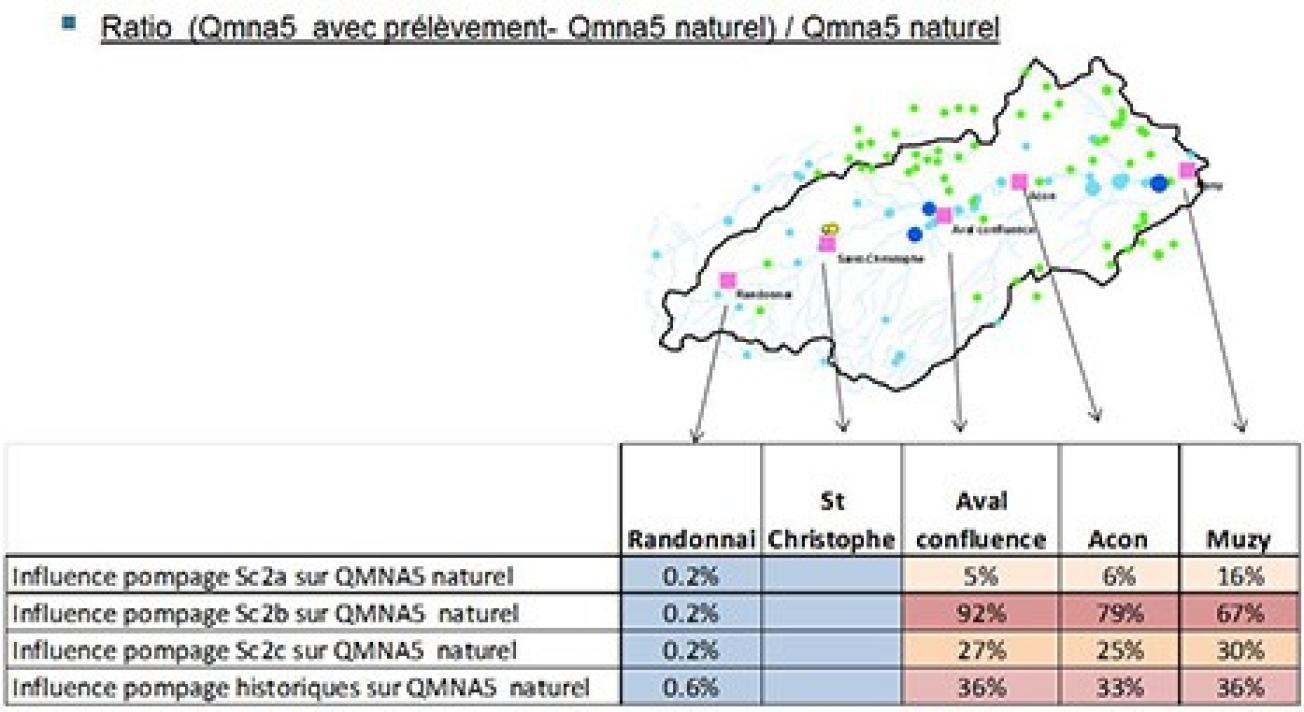

- Quels sont les volumes d’eau prélevables dans le

bassin

de l’Avre ? Quel est l’Impact des volumes d’eau prélevés sur l’hydro-système de l’Avre ? (cf. Figure 4 plus bas)

- Quel est l’impact du climat sur les ressources en eau du

bassin

de l’Avre ?

- Quelles sont les zones de connexion/déconnexion de la

nappe

et de la rivière ?

- Qu’est-ce qui explique la présence de zones de résurgences et de sources importantes ?

- Quel est le rôle des discontinuités géologiques dans les écoulements souterrains ?

Seine-Normandie

Seine-Normandie