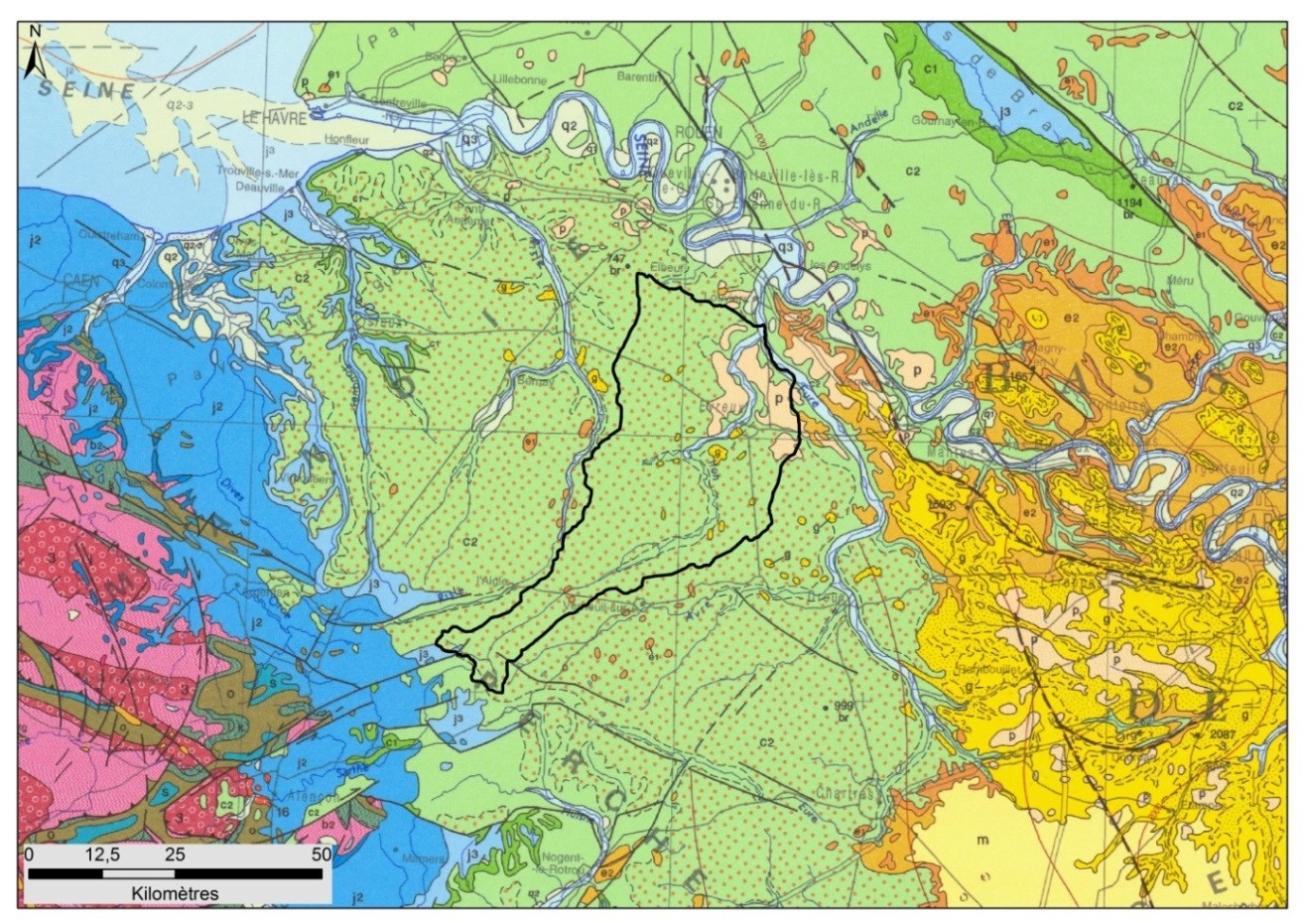

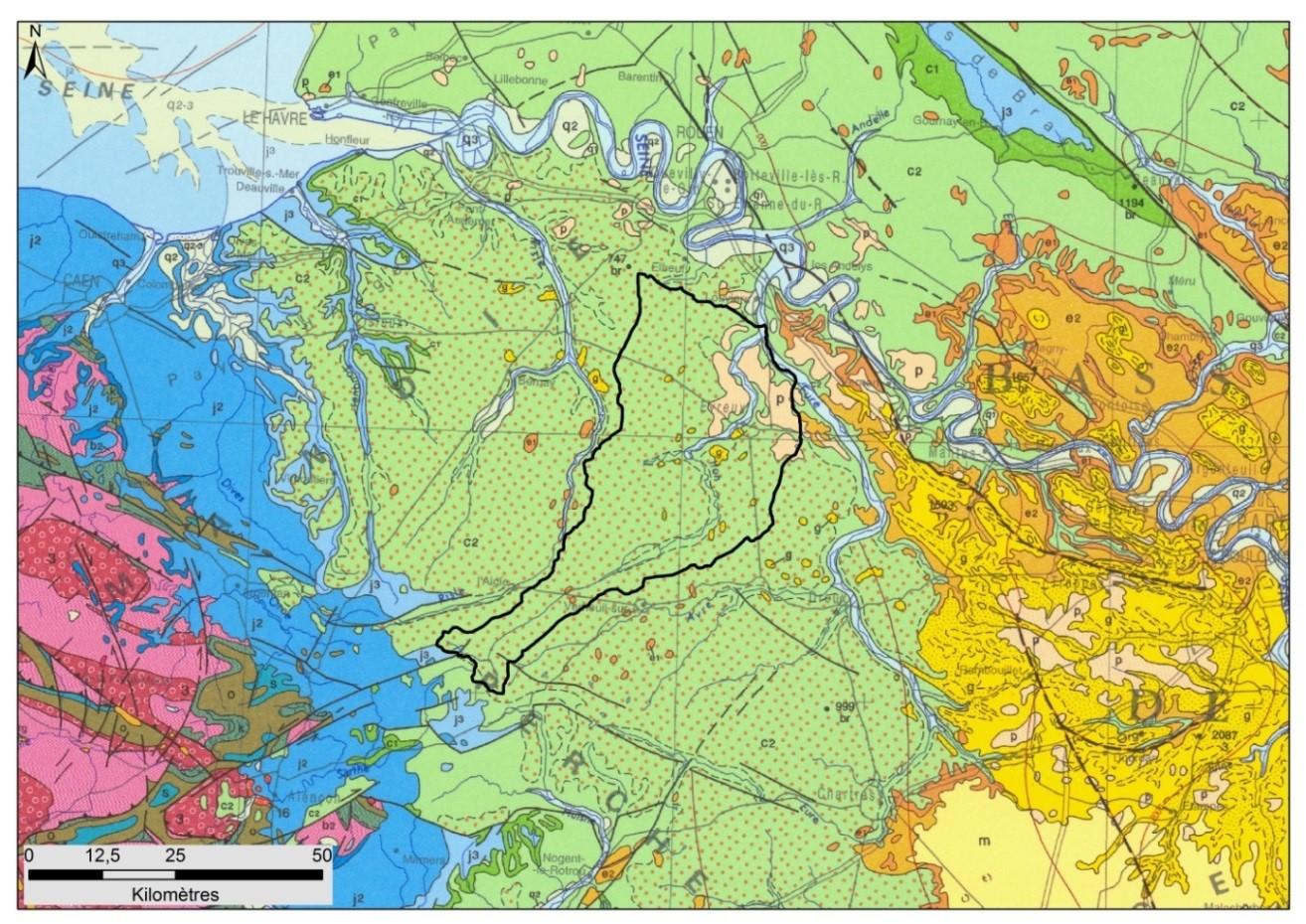

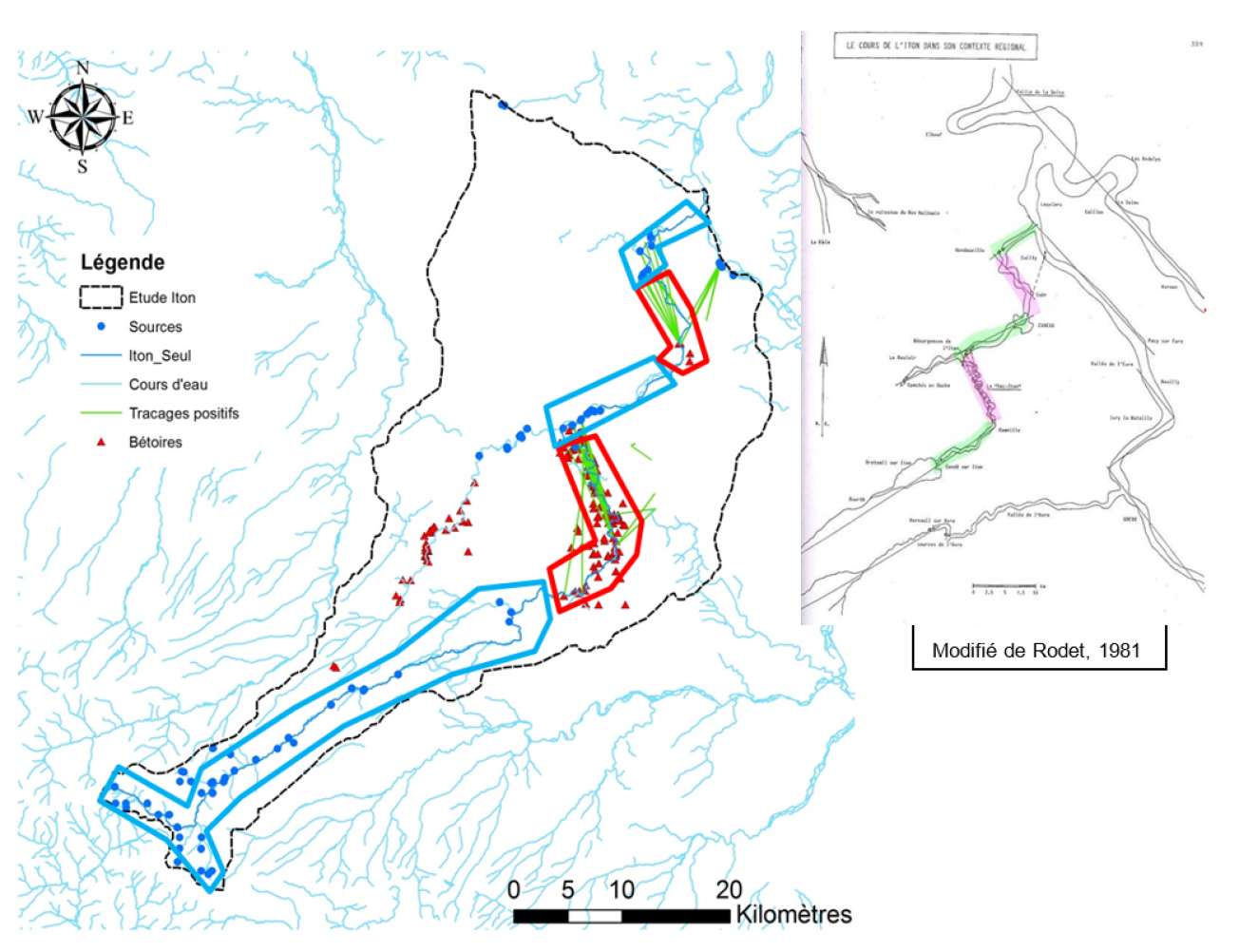

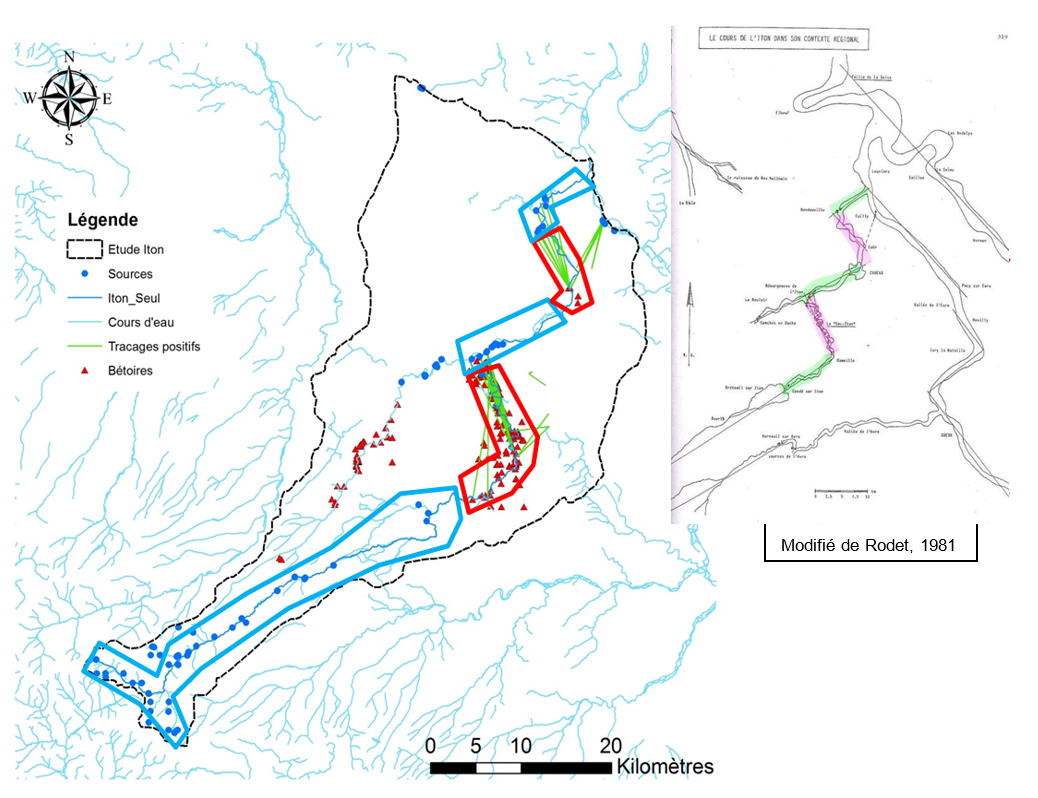

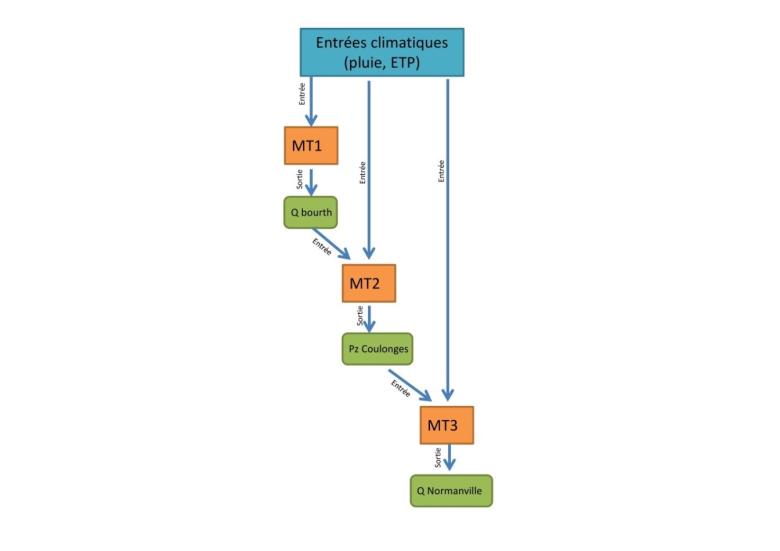

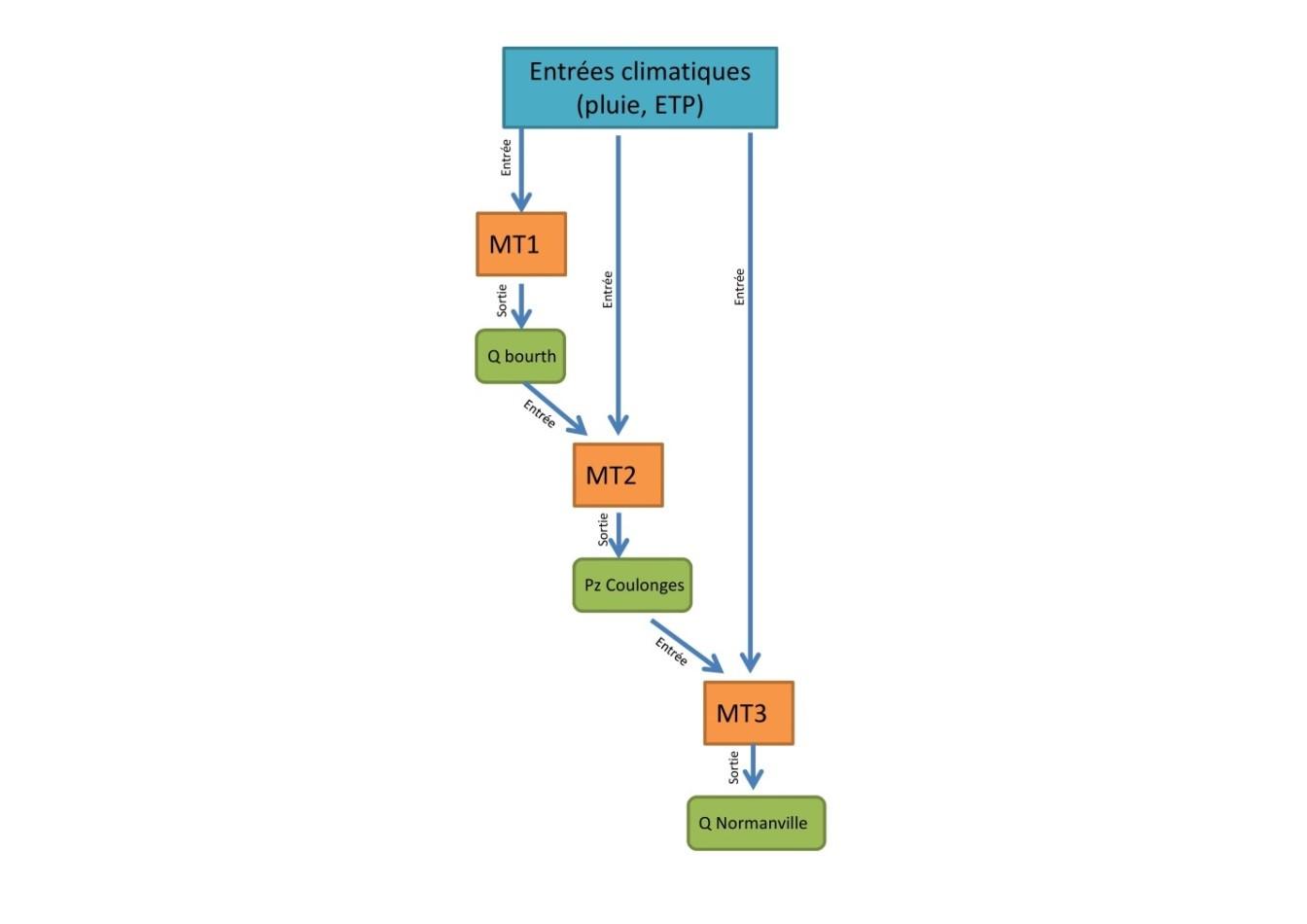

Le fonctionnement du

bassin

de l’Iton lors des épisodes de crues a ensuite été étudié. Une recherche de premiers indicateurs a été menée. En comparant les deux relations Débit-Débit et Hauteur-Hauteur, un effet seuil dans la réponse hydrologique semble intervenir lorsque le niveau

piézométrique

dépasse un certain seuil sur les piézomètres de Coulonges et Graveron. Les crues exceptionnelles suggèrent en effet une amplification des crues en aval du Sec-Iton lorsque le

karst

est saturé. En parallèle de la présente étude, le

BRGM

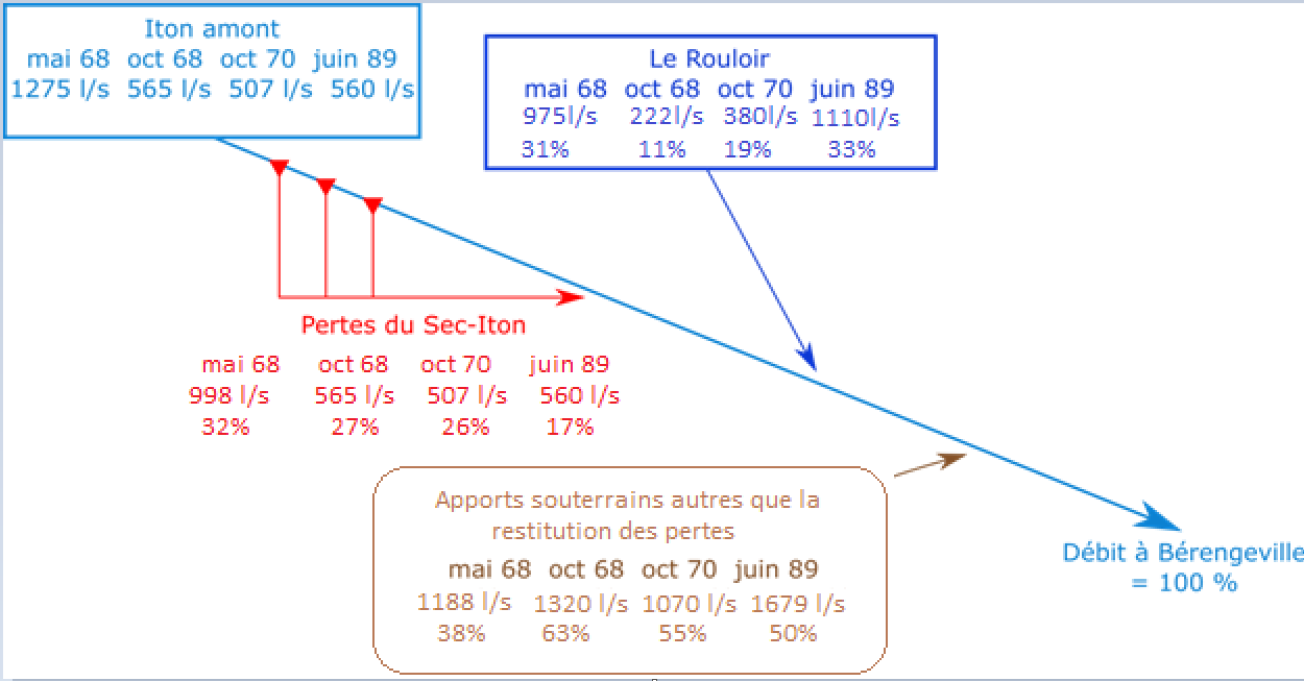

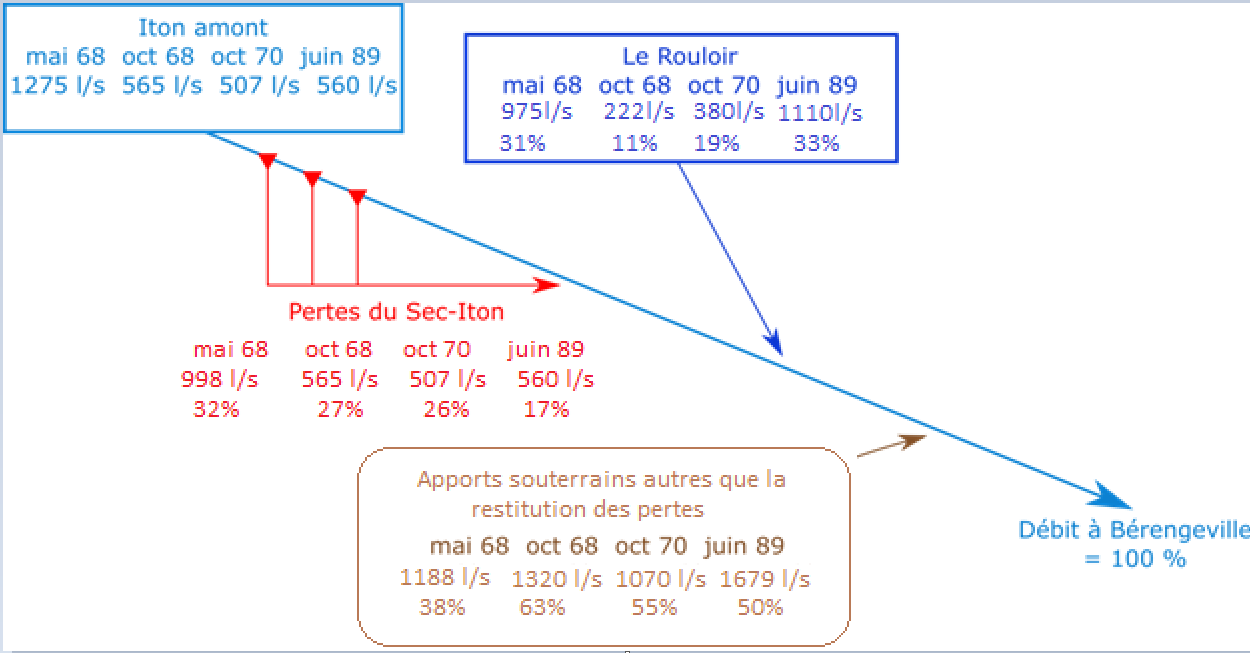

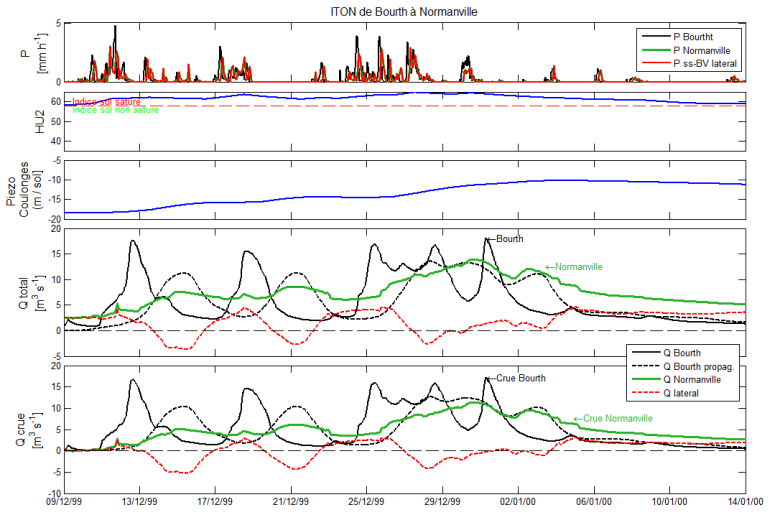

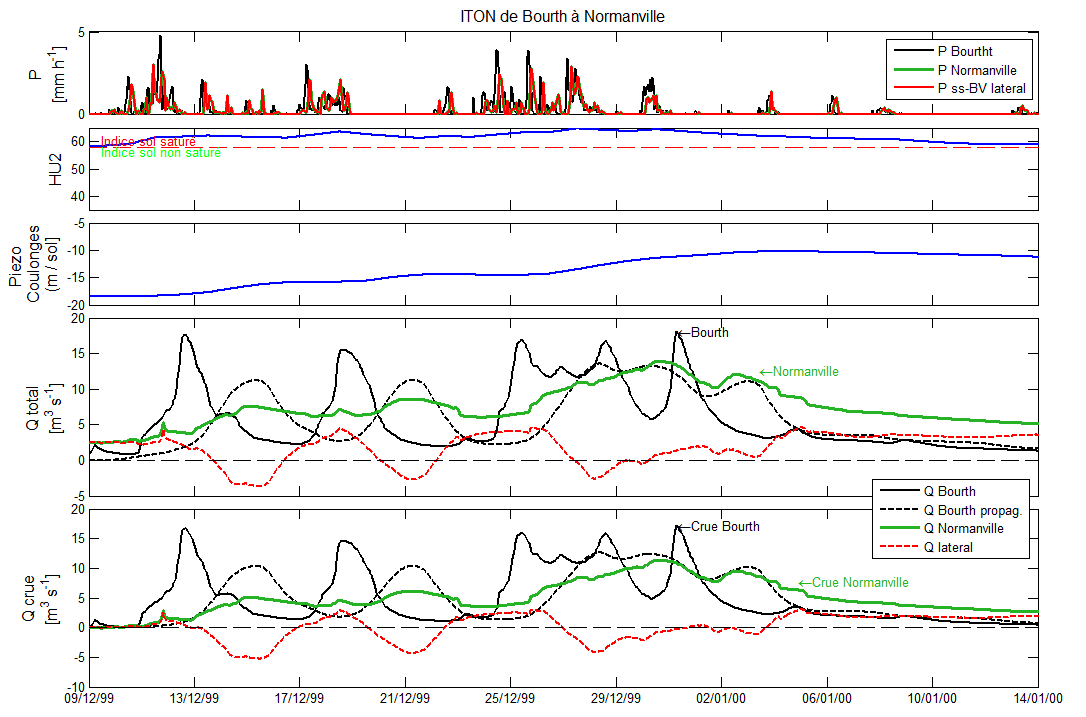

a réalisé en 2015, une étude de la contribution des eaux souterraines aux crues des bassins de l’Iton et de l’Orbiquet, pour le compte du SCHAPI (cf. Charlier et al. 2015). Les conclusions de cette étude montrent que le laminage de la crue entre Bourth et Normanville est dû à la conjonction de 2 phénomènes : un de nature hydraulique du fait de la diffusivité de l’onde de crue, et un second lié au rôle du

karst

sur la ré-infiltration des écoulements au niveau des pertes du Sec-Iton. On observe globalement un rapport qui augmente de 1 à 2 à 1 à 3 entre, respectivement, le laminage dû aux pertes, et celui dû à la propagation de l’onde de crue. La plus grande proportion de laminage dû à l’hydraulique est probablement engendrée par le plafonnement des pertes autour de 7 m3/s (au-delà d’un débit de crue maximal de 12 m3/s). S’y ajoutent les apports des aquifères (débit de base) qui tamponnent cet écrêtement. Le résultat le moins attendu de cette modélisation est l’absence de lien avec le niveau de remplissage initial du

karst

. Ainsi, le débit de pertes semble être principalement contrôlé par le débit de crue sans qu’un effet de seuil lié au

karst

ne soit observé.

En définitive, le piézomètre de Coulonges est potentiellement un indicateur du niveau de saturation du

bassin

(relation forte avec le débit de base) sans pour autant être un indicateur du laminage des crues sur le tronçon Bourth-Normanville qui intègre tout un ensemble de pertes (Sec-Iton, Lême) et d’apports (Rouloir, émergences, etc.).

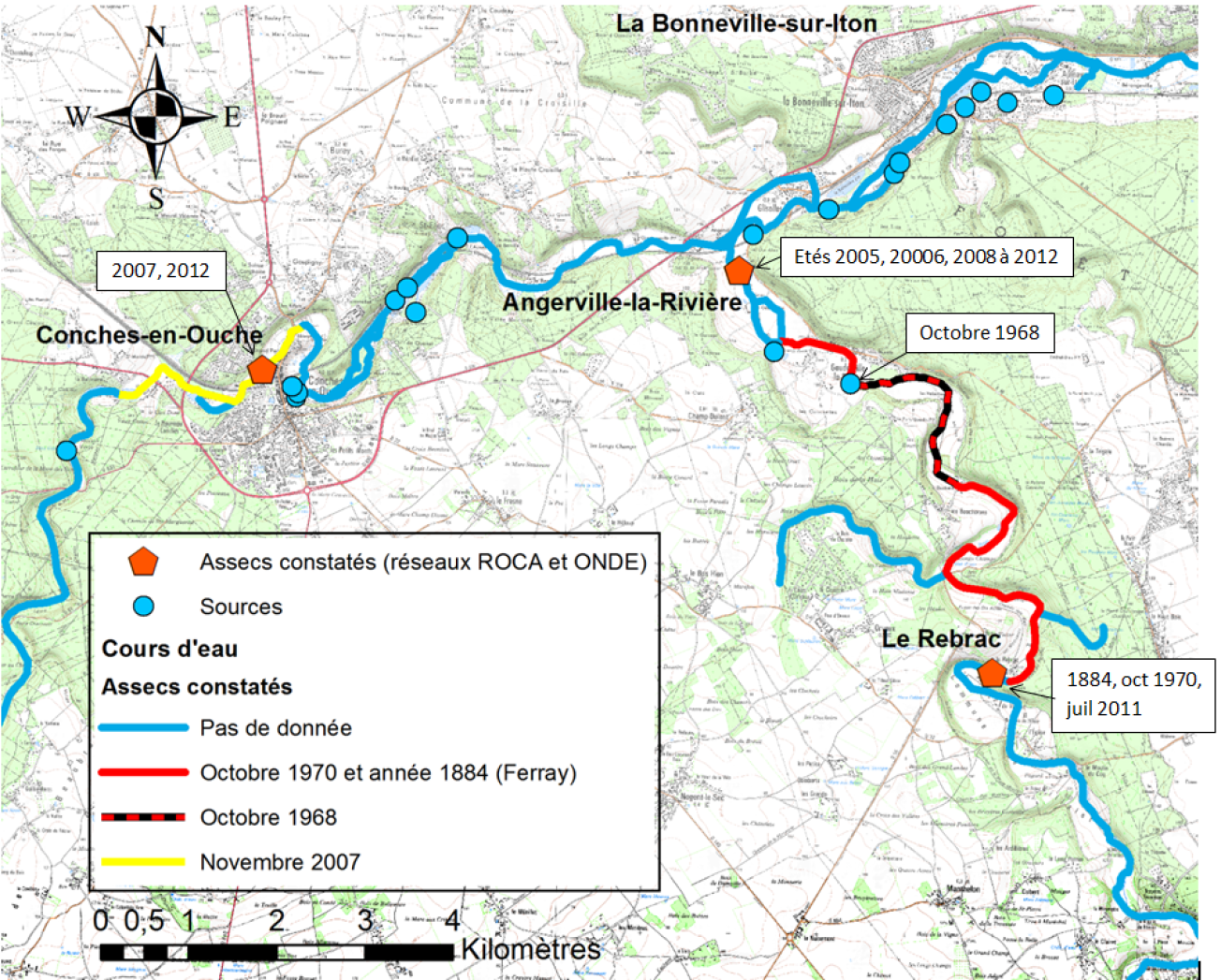

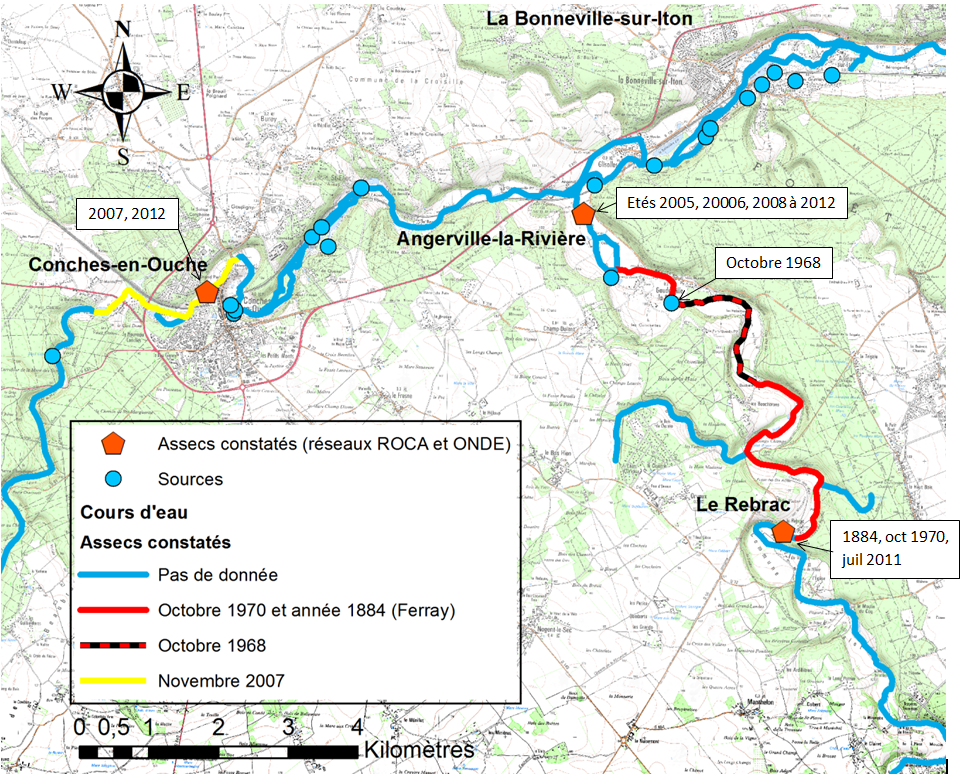

L’augmentation de la réponse hydrologique à Normanville sur la relation Débit-Débit qui met en évidence une influence du niveau de remplissage du

karst

, n’est a priori pas liée à une baisse du taux de pertes (et donc au rôle écrêteur du

karst

), mais plutôt liée aux déclenchements d’apports ne se produisant qu’en crue exceptionnelle. Ces derniers pourraient provenir de la mise en eau du Rouloir qui se produit dans ce type de condition extrême et/ou des contributions plus intenses des émergences de Conches-en-Ouche et de Glisolles.

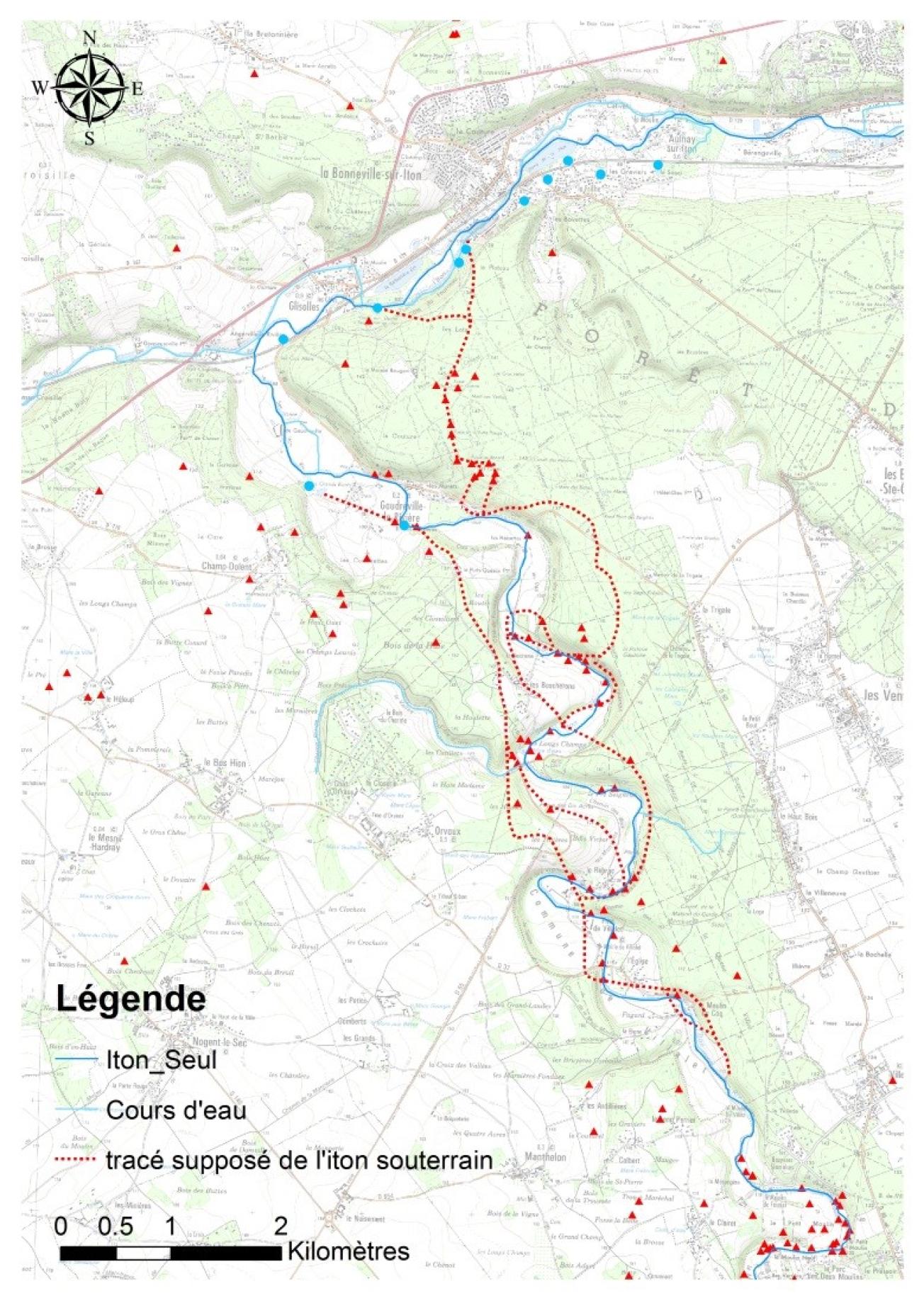

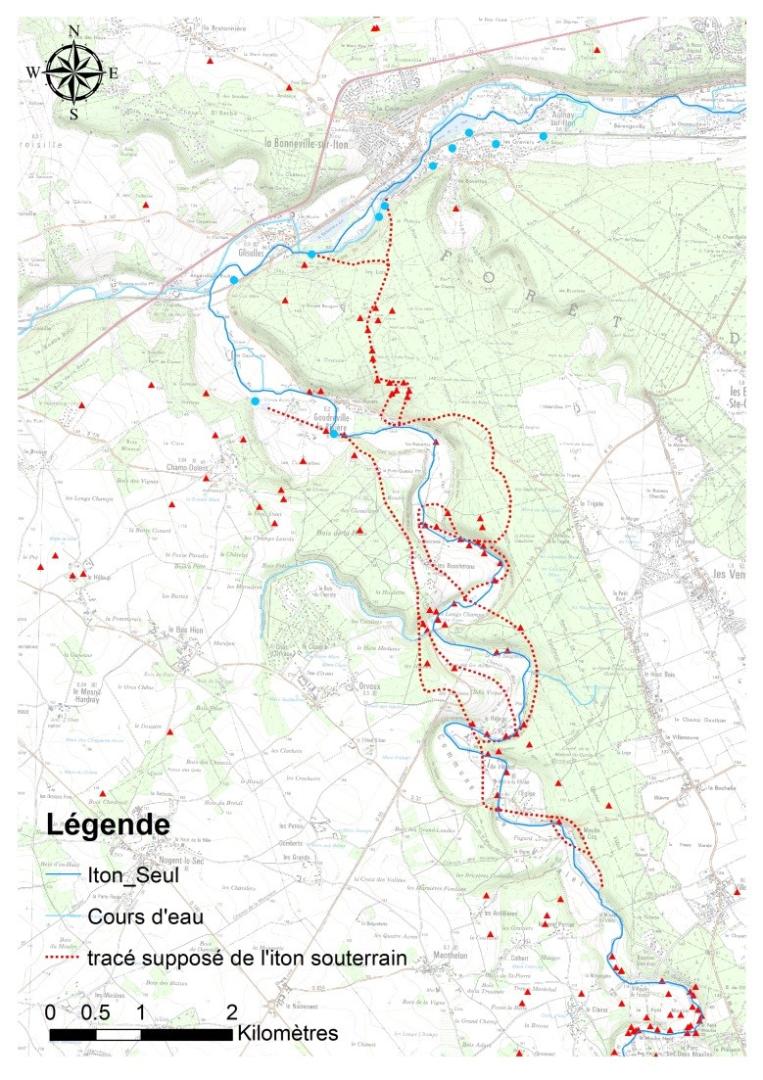

Ce travail montre que, bien que le

karst

joue un rôle écrêteur sur le laminage des crues, l’atténuation des pics de crue entre Bourth et Normanville est majoritairement liée à une question hydraulique, plutôt qu’à une perte effective de débit. Cette forte diffusion de l’onde de crue peut être liée à la morphologie méandriforme du réseau hydrographique au niveau du tronçon Damville-Glisolles, ainsi qu’aux nombreuses zones de débordement et stockage temporaire.

Seine-Normandie

Seine-Normandie