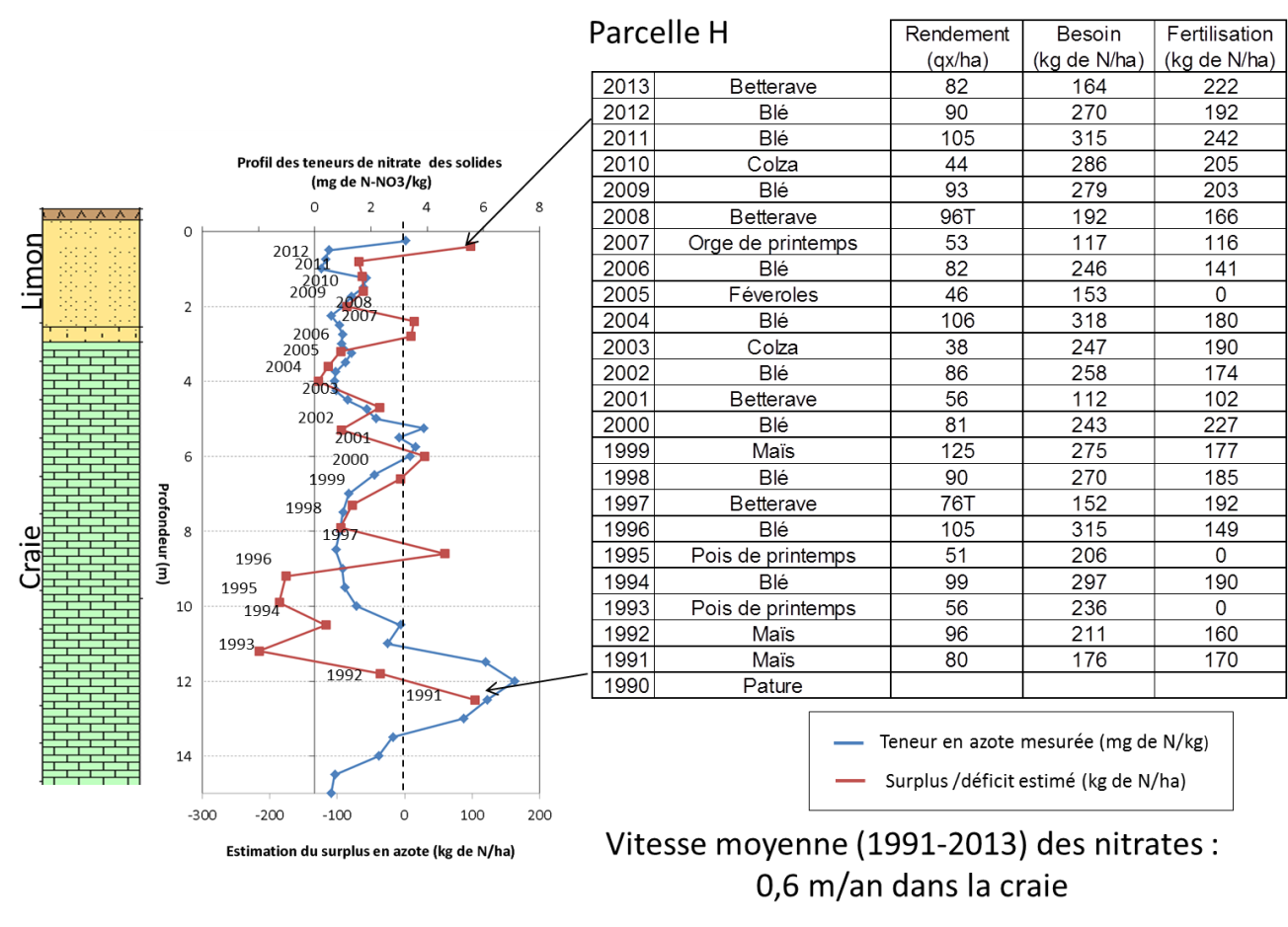

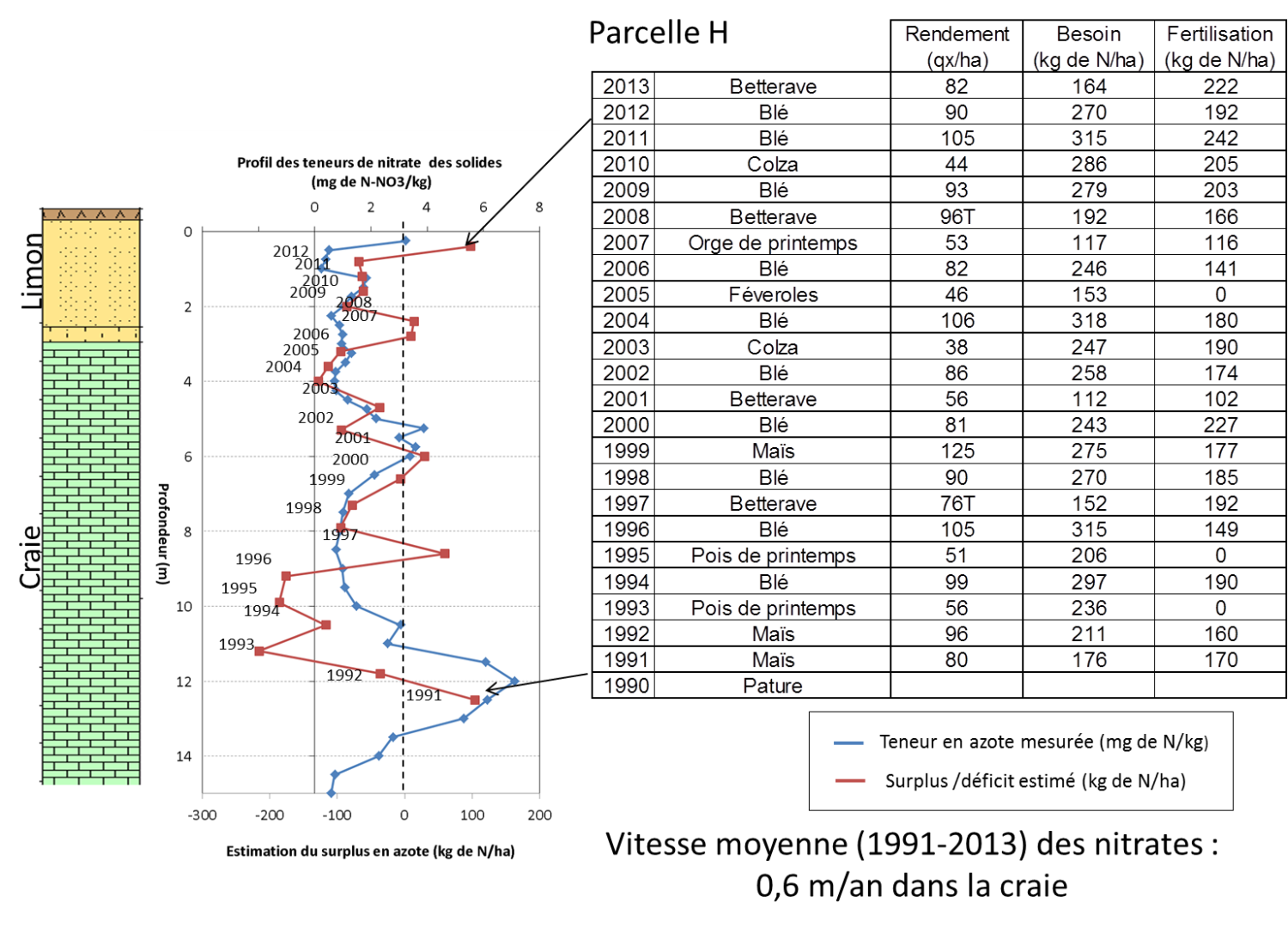

Dans la parcelle H, les faibles concentrations en azote mesurées à la base du profil (au-delà de 14 m de profondeur) correspondent très probablement aux années pendant laquelle la parcelle était une prairie, prairie qui a été retournée en 1990 (figure C). La vitesse moyenne de transfert de nitrate à travers la craie est donc estimée à 0,54 m/an.

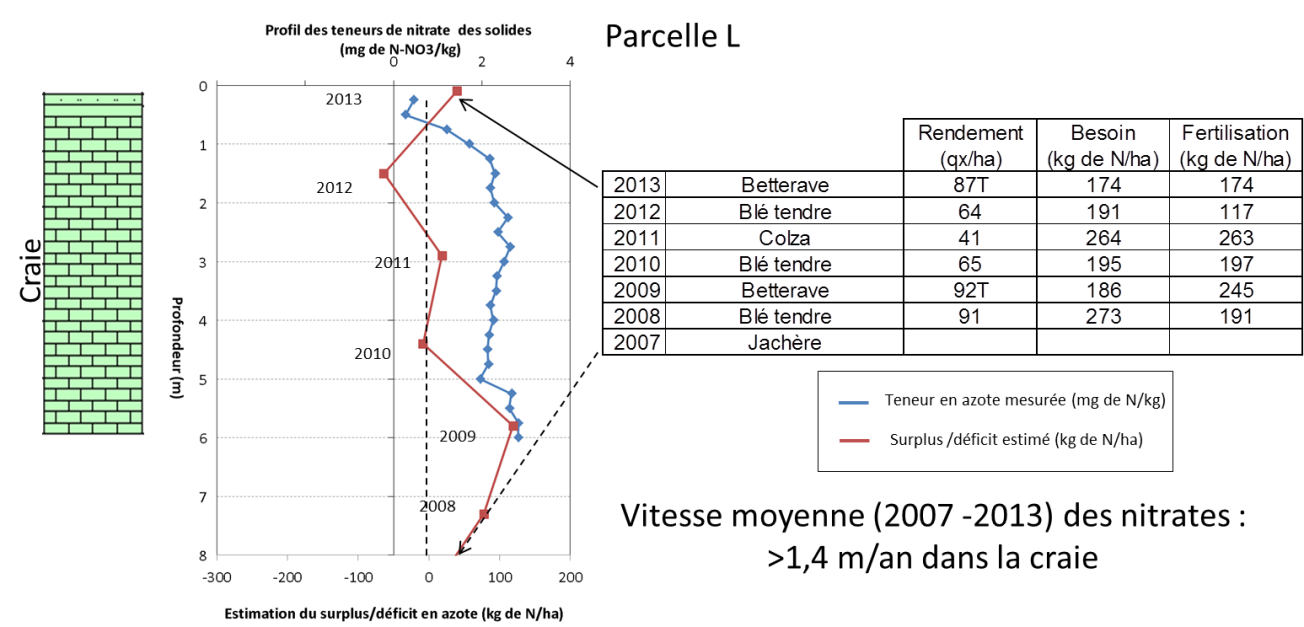

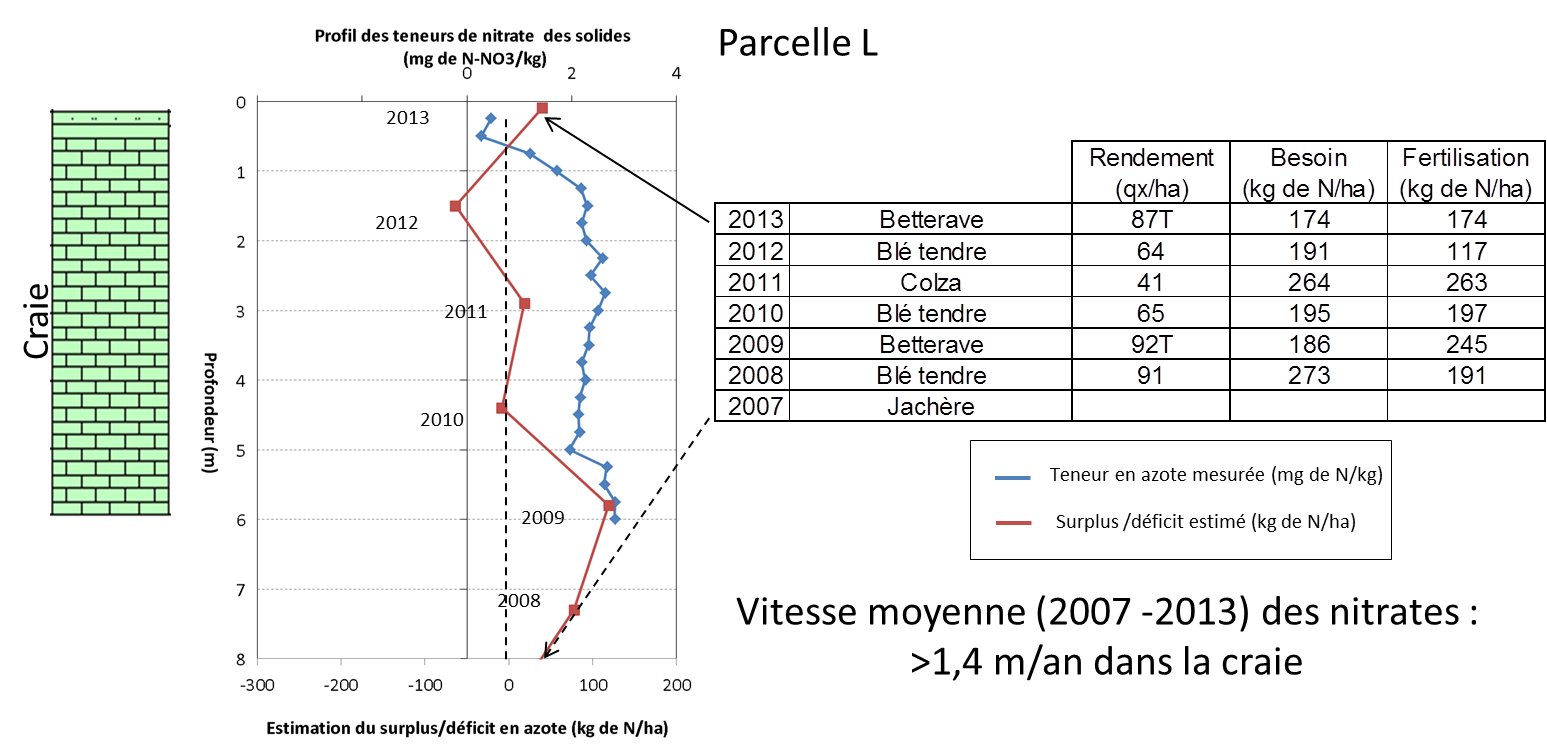

Pour les parcelles M (retournement de prairie en 1994) et L (retournement de jachère en 2007), le marqueur cultural n’a pas été retrouvé sur le profil. Dans la parcelle L, une vitesse minimale de 1,45 m/an a alors été calculée (les faibles teneurs en nitrate correspondant à la jachère sont plus bas que les 6 mètres du carottage. En revanche, pour la parcelle M, le profil assez court et le manque de lien précis entre les mesures et la fertilisation n’ont pas permis l’estimation de cette vitesse.

Afin de valider l’estimation de la vitesse moyenne de transfert, une balance post-récolte a été estimée pour chacune des 2 parcelles et comparée au profil mesuré (cf. Figure 1 plus bas). Pour la parcelle H, le profil de concentrations mesurées et le profil décrit par cette balance présentent des évolutions similaires, validant ainsi l’estimation. Pour la parcelle L, le profil étant court et avec une succession culturale moins variée, la validation est plus délicate.

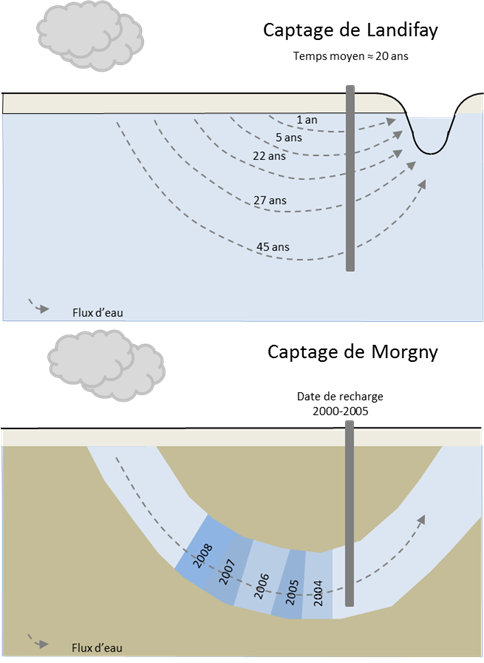

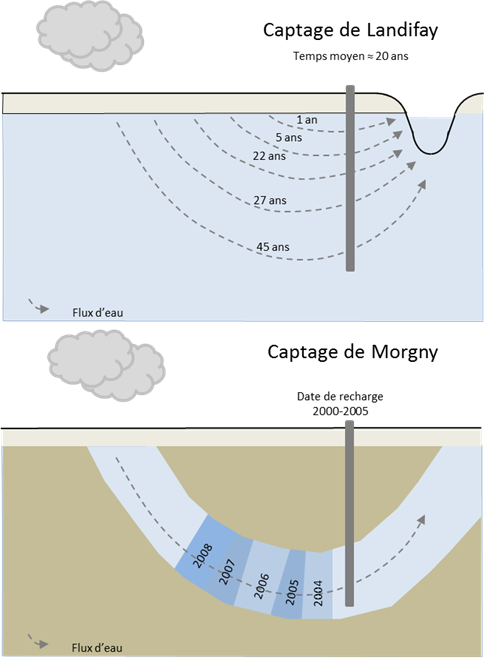

Compte-tenu de l’épaisseur de la zone non saturée (plusieurs dizaines de mètres localement) et des faibles vitesses estimées, les actions menées en surface auront un impact très retardé sur la qualité de la

nappe

. Ainsi, pour les parcelles H et L, l’impact des pratiques actuelles ne seront visibles qu’approximativement dans 55 et 20 ans, respectivement.

Cette estimation repose sur l’hypothèse forte que le transfert des nitrates est supposé ne s’effectuer qu’au sein de la matrice crayeuse (via la

porosité

). Or le concept de double

perméabilité

de la craie est largement reconnu par la communauté scientifique. Ainsi, si une partie de l’eau peut migrer lentement au sein de la matrice, une partie de l’eau et des nitrates qu’elle transporte peut atteindre beaucoup plus rapidement la

nappe

, via les fractures par exemple. L’importance de ce 2e type de circulation, qui se surimpose au transfert matriciel, reste une question scientifique majeure à laquelle l’étude réalisée ne peut répondre.

Seine-Normandie

Seine-Normandie