En 2006, la

DREAL

Champagne-Ardenne et le

BRGM

ont conduit une étude qui visait à déterminer les vitesses de circulation dans la zone non saturée crayeuse et à estimer les stocks de nitrates encore présents pour comprendre et prévoir l’évolution de la qualité de la

nappe

de la craie (Rapport BRGM/RP-54985-FR).

Si la

nappe

de la craie est souvent présentée comme un

aquifère

simple et homogène, on s’aperçoit au contraire qu’elle présente une productivité qui varie largement en fonction de la topographie, du degré de fracturation et d’altération de la craie. Ainsi la craie de fond de vallée fissurée et perméable contraste avec la craie compacte et peu perméable sous-jacente que l’on retrouve également sur les crêtes topographiques et les abrupts. Si l’on considère la position intermédiaire correspondant aux versants à pente douce, la craie se caractérise par une

perméabilité

qui diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne des axes de vallées ou de talwegs.

Cette grande variabilité des perméabilités induit des vitesses de circulation extrêmement différentes à l’intérieur de cet

aquifère

. Schématiquement, on peut dire que deux types de circulation se surimposent : rapide au travers des fissures ou des fractures et lente au travers de la matrice crayeuse (flux par piston classiquement décrit).

La démarche méthodologique a conduit à sélectionner deux bassins versants tests (ROUXEL-DAVID E., BARAN N., 2004) sur la base de :

- Leurs caractéristiques hydrogéologiques spécifiques ;

- Leur superficie raisonnable pour travailler sur ce type de problématique ;

- L’enjeu socio-économique important qu’ils représentent ;

- L’existence d’une bibliographie d’ordre scientifique ou générale relativement abondante.

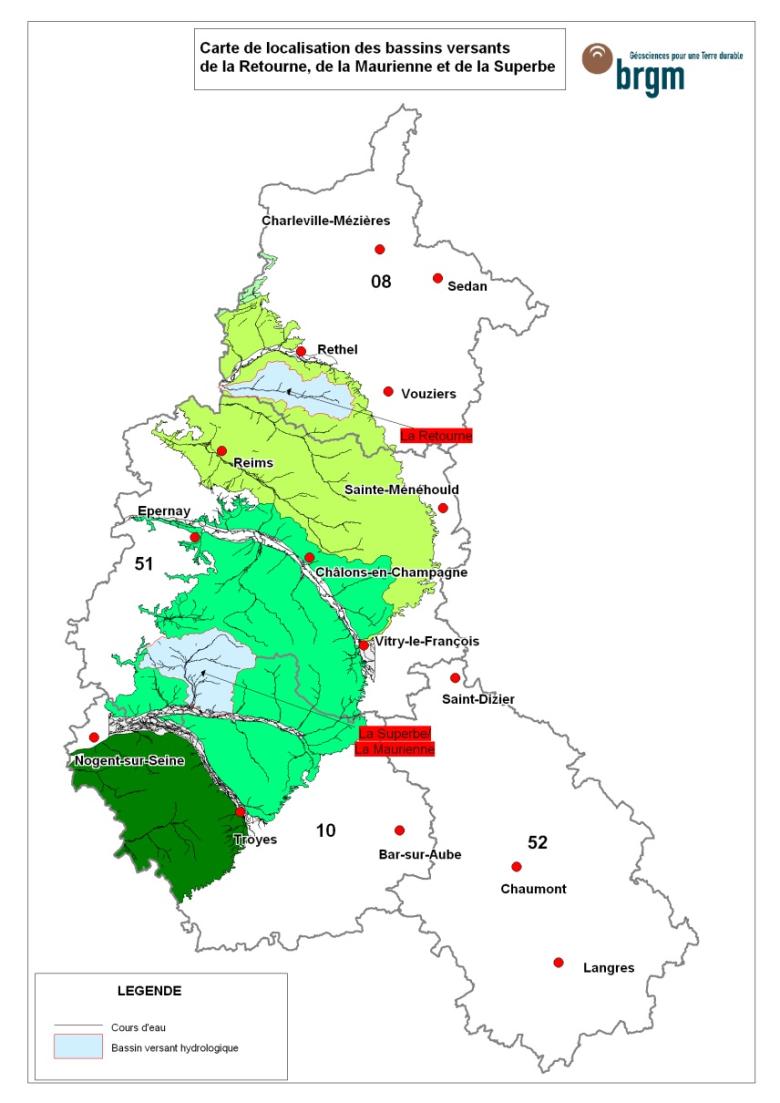

Il s’agit du

bassin

versant de la Retourne situé dans le sud du département des Ardennes et des bassins versants de la Maurienne et de la Superbe situés dans le sud du département de la

Marne

.

En partenariat avec les chambres d’agriculture des Ardennes et de la

Marne

, quatre parcelles agricoles (2 par

bassin

versant) ont été choisies selon les critères suivants :

- contextes hydrauliques a priori fortement distincts ;

- existence d’un historique des pratiques culturales détaillé le plus long possible ;

- accord des propriétaires et exploitants concernés.

Seine-Normandie

Seine-Normandie