Aquifères de socle en Normandie

Les domaines de « socle » en géologie concernent les régions constituées d’un ensemble de roches anciennes, induré, composé de roches cristallines, plutoniques (granite, roches basiques…) et de celles résultant du métamorphisme de roches sédimentaires (gneiss, schistes, micaschistes…). C’est le cas du Massif armoricain dont la partie nord-est empiète le territoire bas-normand.

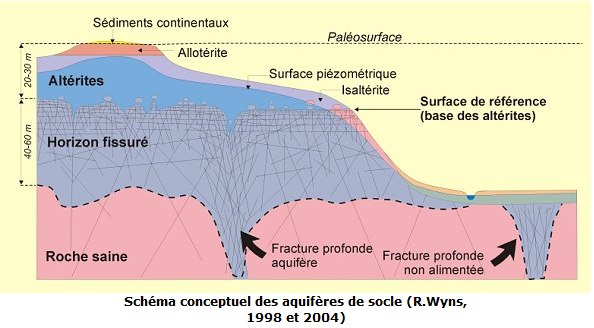

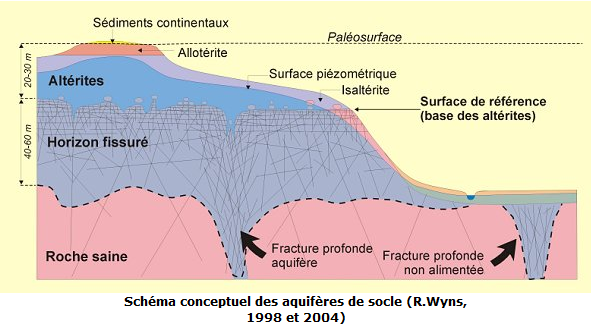

Les aquifères se distinguent alors par leur faible extension géographique, leur débit exploitable faible et leurs nombreuses sources. La circulation des eaux souterraines est possible, au sein de ces roches massives très peu perméables, grâce aux ouvertures dans les fissures et les fractures. Ils sont habituellement considérés comme « discontinus » en raison de l’extrême variabilité spatiale de leurs paramètres hydrodynamiques.

Quelques éléments de géologie

La bordure du Massif armoricain

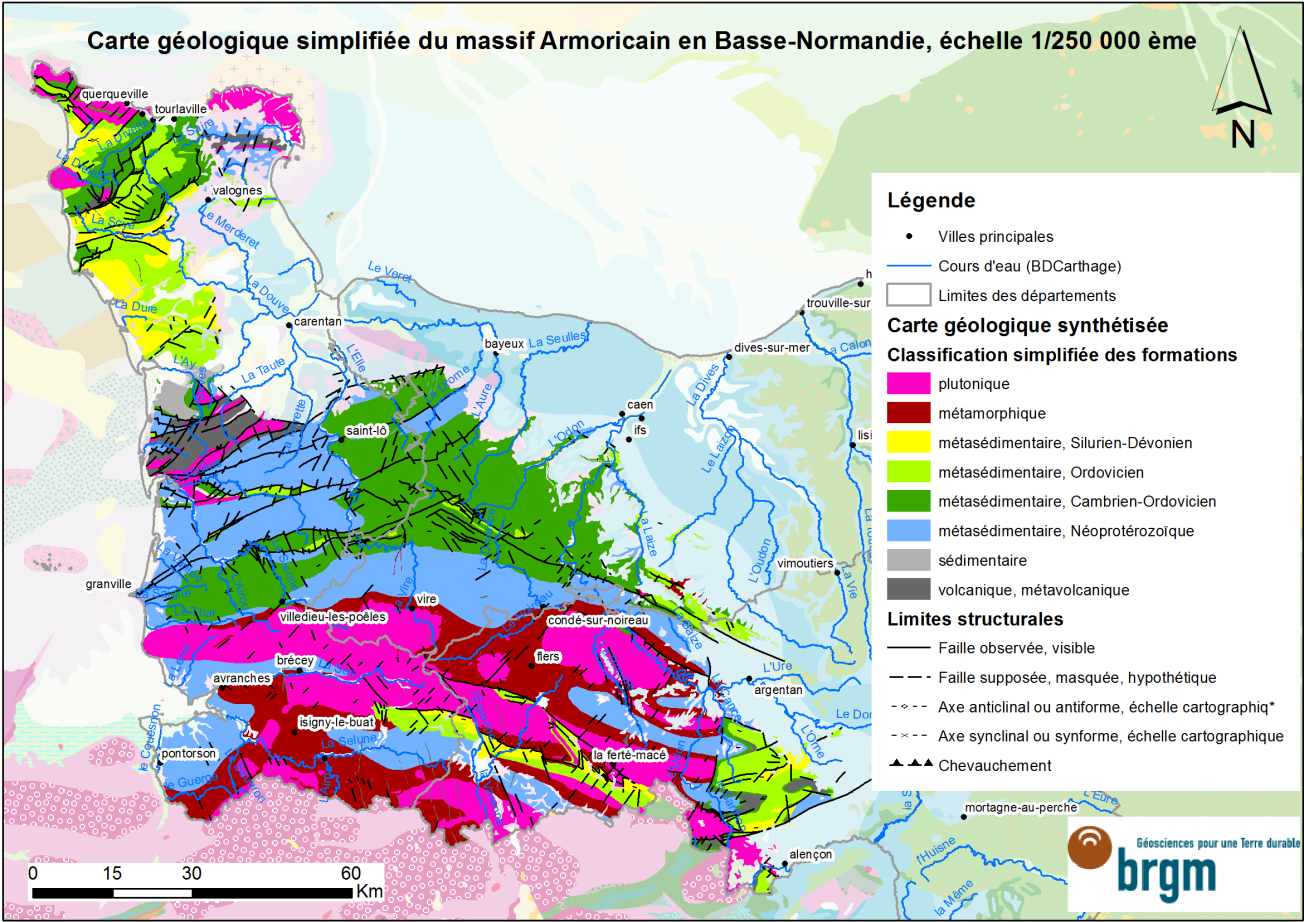

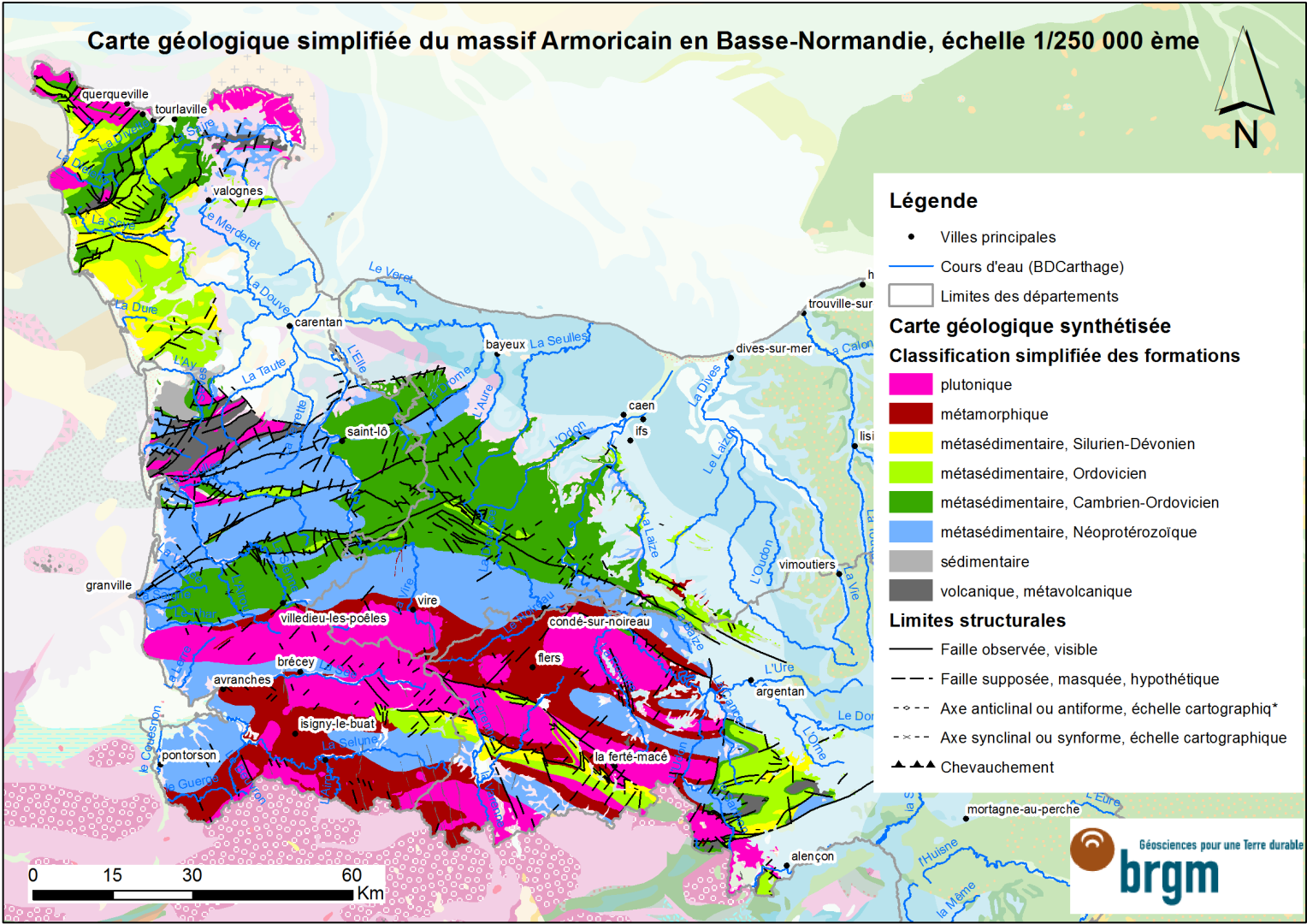

Le domaine de socle en Normandie correspond au rebord nord-est du Massif armoricain, caractérisé par ses paysages vallonnés de bocage (bocage virois, Avranchin, …). Il est composé de terrains d’âge précambrien et paléozoïque (-670 à -295 Ma), plus ou moins déformés et structurés (schistes, gneiss…) au cours des orogenèses icartienne, cadomienne et varisque. Ils comportent des intrusions et des injections volcaniques cambriennes et des plutons granitiques.

A l’est (Calvados et Orne), les terrains carbonatés jurassiques et crétacés de la bordure occidentale du Bassin Parisien viennent surmonter et recouvrir les terrains du Massif armoricain (cf. Figure Carte géologique simplifiée du « socle » - plus bas).

Chronologie géologique du socle bas normand

- Les vestiges de la chaîne icartienne (environ 2 milliard d’années) sont visibles très localement depuis le Cap de la Hague et les îles anglo-normandes. Aujourd’hui métamorphisés sous forme de gneiss, il s’agit d’anciens granites intrusifs dans des formations volcaniques et sédimentaires.

- La fin des temps précambriens et l’édification de la chaîne cadomienne (700 - 540 Ma) :

La fin du Précambrien voit la reprise d’une intense activité magmatique (granodiorites de Coutances et de Vire, basalte et andésite de Montsurvent) qui s’accompagne d’une puissante sédimentation silicoclastique (flyschs briovériens de la vallée de la Laize).

Vers 540 Ma, ces roches magmatiques et sédimentaires sont déformées, plissées et métamorphisées sous l’effet d’un plutonisme granitique. Ces évènements magmatiques, métamorphiques et tectoniques attestent de la formation d’une chaîne de montagne, la chaîne cadomienne (de Cadomus, ancien nom latin de la ville de Caen).

Les principaux affleurements des roches de la chaîne cadomienne, de type cordillère sont visibles dans le Cotentin et le Bocage normand.

- Les temps paléozoïques et la formation de la chaîne varisque (540 - 300 Ma) :

Les reliefs de la chaîne cadomienne générés par l’intense déformation de la croûte terrestre sont soumis à l’érosion. Les produits de démantèlement, riches en galets arrachés à la chaîne cadomienne, reposent en discordance sur les grès et schistes briovériens redressés et arasés.

Les sédiments cambriens attestent d’un premier ennoiement de la Normandie par une mer tropicale peu profonde dans laquelle s’installent localement de petits récifs d’organismes constructeurs, les stromatolites. Le Cambrien s’achève avec la mise en place de puissantes séries gréseuses et argileuses, d’abord en domaine marin puis en domaine continental.

Au début de l’Ordovicien, il y a environ 480 Ma, la mer revient, recouvrant beaucoup plus largement la Normandie, et une sédimentation sableuse de plateforme conduit à la mise en place des Grès armoricains qui arment la plupart des reliefs bas-normands du Massif armoricain (Signal d’Ecouves).

Depuis le Dévonien moyen et durant une partie du Carbonifère, du volcanisme et surtout des mouvements tectoniques importants attestent de la formation, entre 350 et 300 Ma, d’une nouvelle chaîne de montagne, la chaîne varisque. A l’échelle globale, les connaissances acquises conduisent à relier la formation de cette chaîne avec la collision de deux masses continentales (Gondwana au sud et Armorica au nord) consécutive de la fermeture d’espaces océaniques.

En Normandie, la formation de la chaîne varisque se traduit par plusieurs phénomènes géologiques (cf. Figure Coupe synthétique des séries paléozoïques bas-normandes - plus bas) :

- un plissement généralisé des terrains paléozoïques dont seules les gouttières synclinales (May-sur-Orne, Urville, zone bocaine) ont été préservées de l’érosion postérieure

- des manifestations volcaniques (nombreux filons de dolérite) ;

- une activité magmatique localisée dont témoignent les plutons granitiques de Flamanville, de Barfleur et d’Alençon

- La fin de l’histoire paléozoïque et les bassins permo-carbonifères (300 - 250 Ma) :

Si jusqu’alors l’histoire géologique de la Normandie se résume à des phases de compression conduisant à la formation de chaînes de montagne, la période post-varisque s’inscrit dans une ambiance moins chahutée où la mer va et vient dans un contexte global d’extension. Juste après son érection, la chaîne varisque subit une intense érosion. Les produits de démantèlement viennent alimenter lacs et zones marécageuses au droit d’étroits fossés subsidents, formant les couches de charbon qui furent exploitées au Molay-Littry durant le 19e siècle.

Seine-Normandie

Seine-Normandie