Seine-Normandie

Seine-Normandie

Aquifères de l’Albien et du Néocomien

Présente sous les 2/3 du bassin de la Seine, l’ aquifère de l’Albien-Néocomien du Bassin Parisien est une nappe d’eau souterraine captive profonde, contenant d’importantes réserves d’eau de bonne qualité, estimées à environ 700 milliards de m³.

Les nappes de l’Albien et du Néocomien, des nappes captives stratégiques pour le bassin Seine-Normandie

Les nappes de l’Albien et du Néocomien couvrent les deux tiers du Bassin Parisien. La profondeur des réservoirs augmente des bordures vers le centre pour atteindre jusqu’à –800 m en Seine-et- Marne . Ces nappes captives sont donc particulièrement bien protégées des pollutions de surface au centre du bassin et sont par conséquent, de très bonne qualité.

La réserve en eau est importante, de l’ordre de 655 milliards de m3, mais son renouvellement est très faible, avec un temps de séjour moyen de plusieurs milliers d’années.

Cette ressource constitue donc une réserve stratégique d’eau potable à l’échelle de la région Ile-de-France et du bassin Seine-Normandie : elle est considérée comme une ressource ultime pour l’alimentation en eau potable en cas de crise majeure dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ( SDAGE ) du bassin Seine-Normandie.

Deux réservoirs distincts, plus ou moins connectés…

En terme de réservoirs d’eau souterraine, les aquifères multicouches de l’Albien et du Néocomien sont séparés :

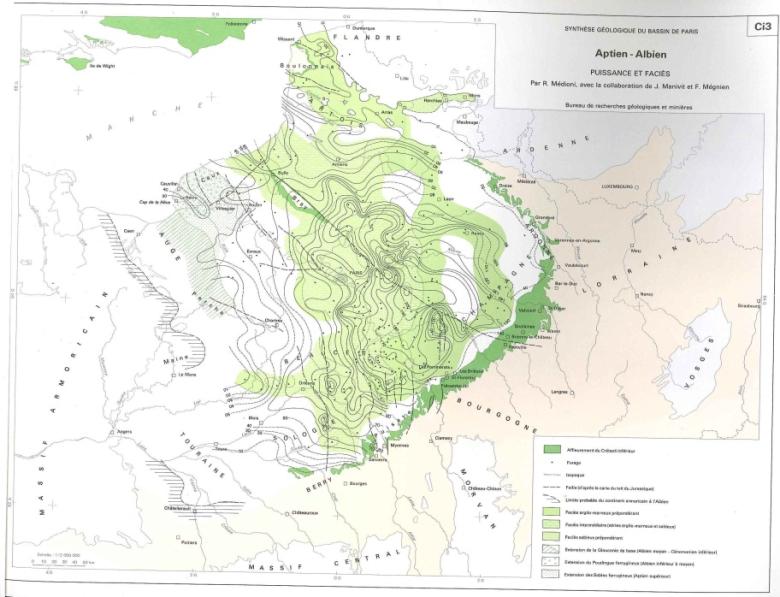

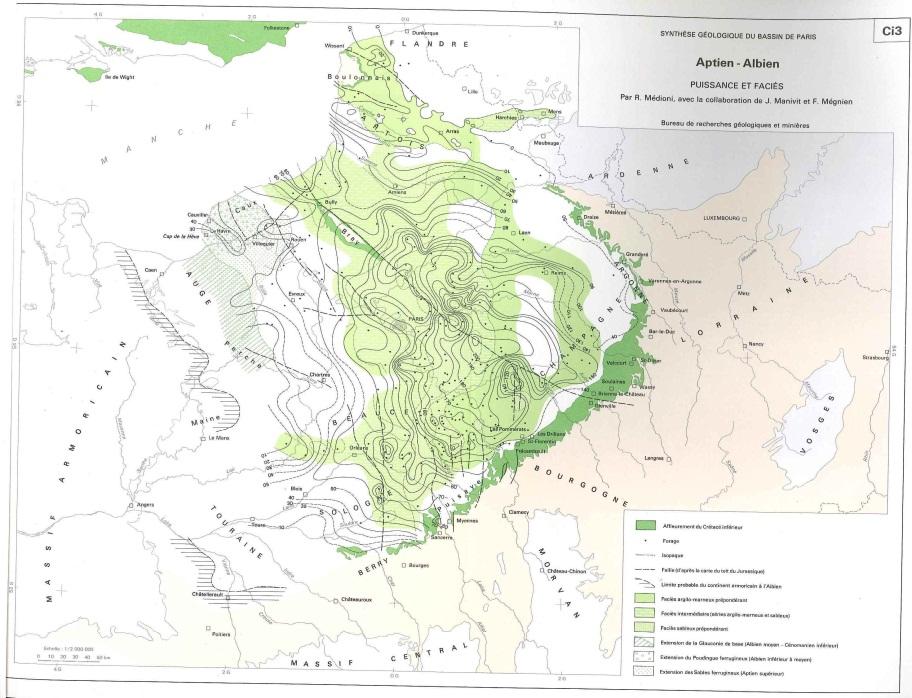

- L’ aquifère de l’Albien est, par sa puissance, son extension et ses réserves en eaux souterraines, le plus important du Crétacé inférieur. Il est constitué de trois formations sableuses plus ou moins bien séparées par des formations semi-perméables : sables de Frécambault, sables des Drillons et sables verts.

- L’ aquifère du Néocomien est constitué de séries argilo-sableuses plus ou moins bien individualisées montrant d’importantes variations latérales de faciès . Les faciès calcaires du sud-est ne sont pas considérés comme aquifères.

Les aquifères de l’Albien et du Néocomien sont en communication hydraulique, bien que séparés par les argiles aptiennes

Quelles sont les grandes caractéristiques de la nappe de l’Albien ?

Caractéristiques géologiques et tectoniques

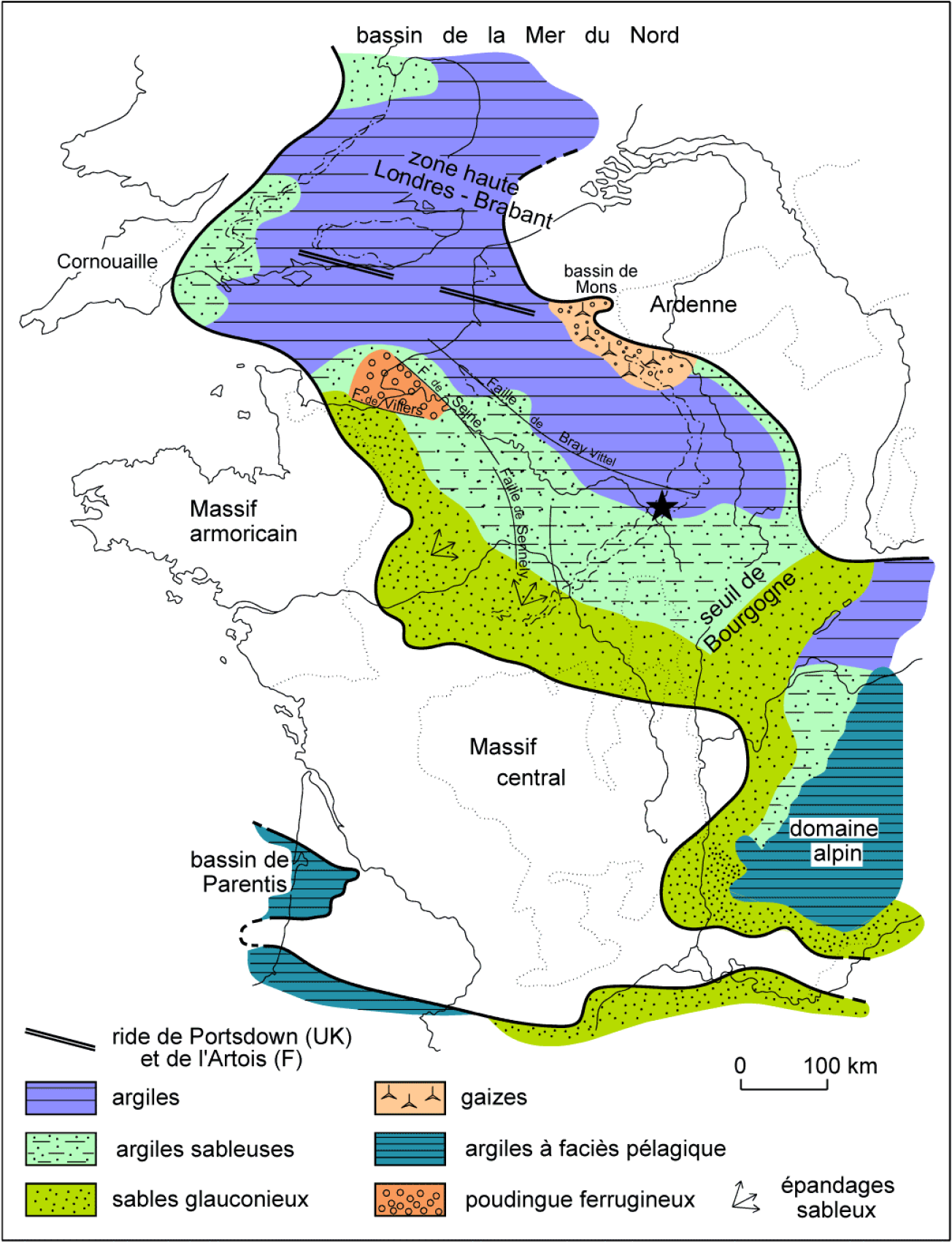

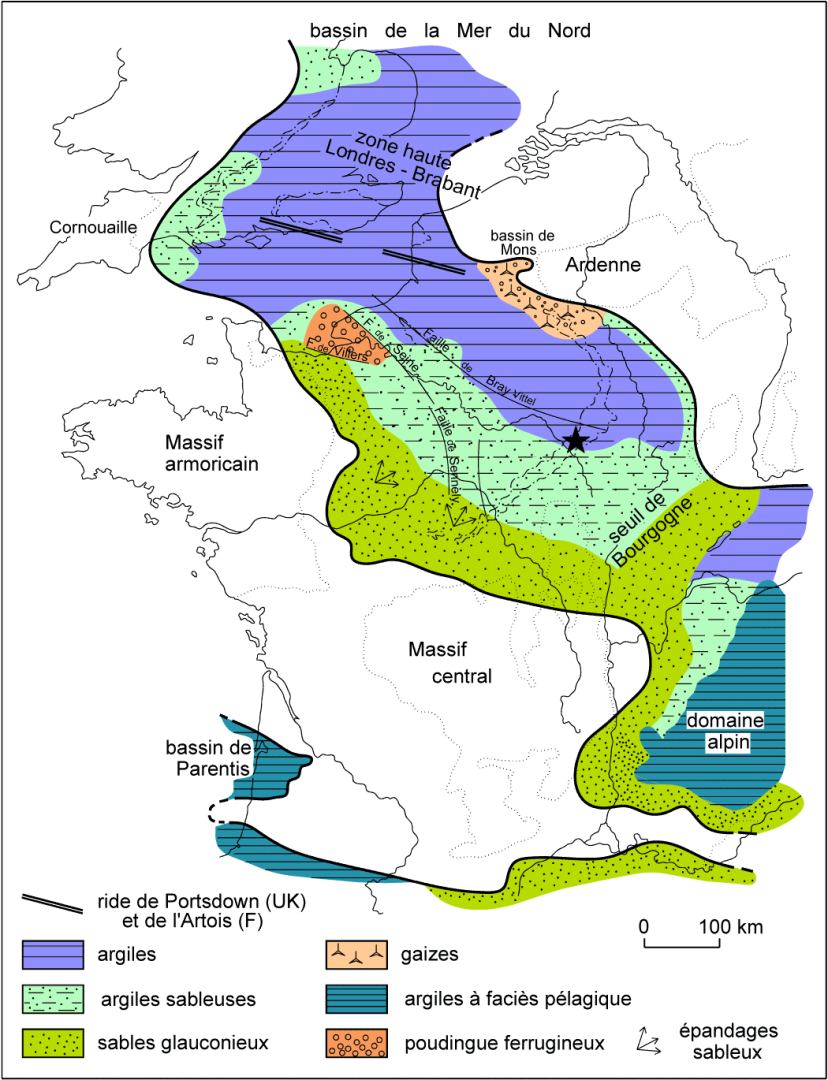

La nappe de l’Albien est contenue dans des dépôts terrigènes (sables et argiles) déposés entre une phase importante de déformation du Bassin Parisien à l’Aptien et le grand ennoiement marin du Cénomanien qui amène la sédimentation crayeuse du Crétacé supérieur. Les récents travaux sur la stratigraphie de l’Albien (Amédro F. & Matrion B., 2014 ; Guillocheau et al., 2000 ; Sévenier M. et Lasseur E., 2016), et notamment les travaux de corrélation en stratigraphie séquentielle permettent d’avoir une bonne approche des environnements de dépôt des corps sableux et argileux au cours de l’Albien (cf. Figure Carte paléogéographique du bassin anglo-parisien et des régions voisines à la base de l’Albien moyen - plus bas).

Le toit de l’Albien est constitué par les argiles de Gault, qui sont présentes sur l’ensemble de l’emprise des dépôts de l’Albien, et constituent un toit imperméable.

Les dépôts de l’Albien sont affectés par des failles qui peuvent générer des décalages verticaux importants, et constituer des barrières étanches ou au contraire des drains. Les déformations et structures faillées les plus importantes affectant l’Albien sont :

- L’ anticlinal faillé du Bray

- La faille de Fécamp-Lillebonne

- La faille de Seine

- L’ anticlinal de Villequier et la faille de Triquerville.

Une nappe qui devient captive au centre du bassin

La nappe de l’Albien est libre au niveau des affleurements du sud et de l’est du bassin et du Pays de Bray puis devient captive sous les argiles du Gault vers le centre du bassin , jusqu’à de très grandes profondeurs (600 mètres sous Paris).

Dans les zones peu exploitées, la nappe est encore artésienne .

Le caractère captif de la nappe de l’Albien est, avec sa faible minéralisation, un des intérêts majeurs qui en font une nappe stratégique. En effet les eaux sont ainsi protégées des pollutions éventuelles et autres influences anthropiques.

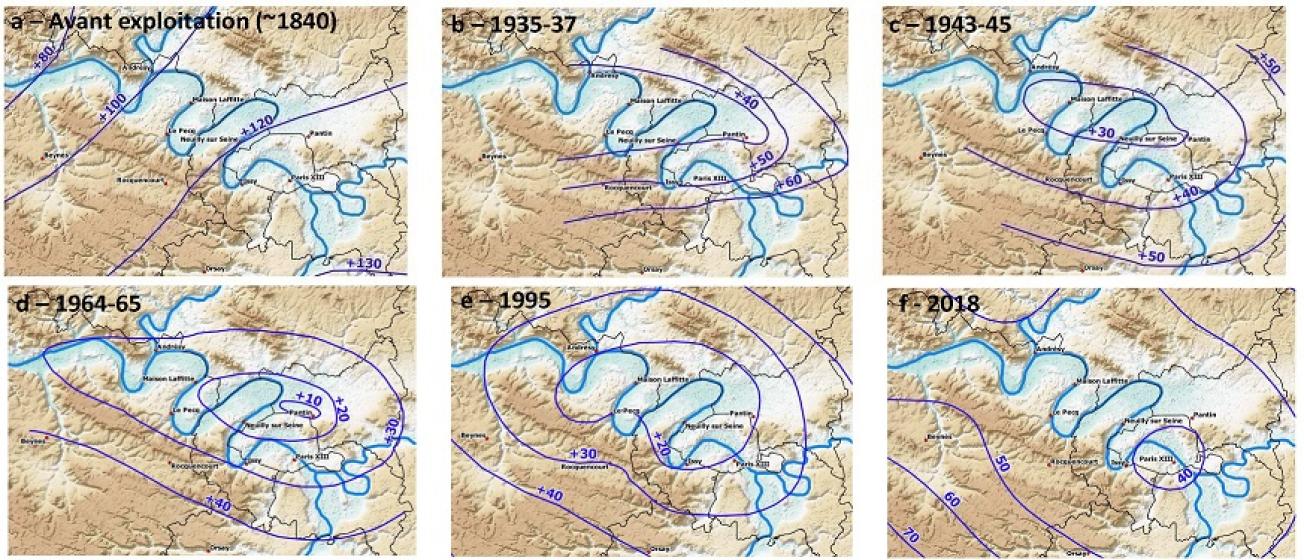

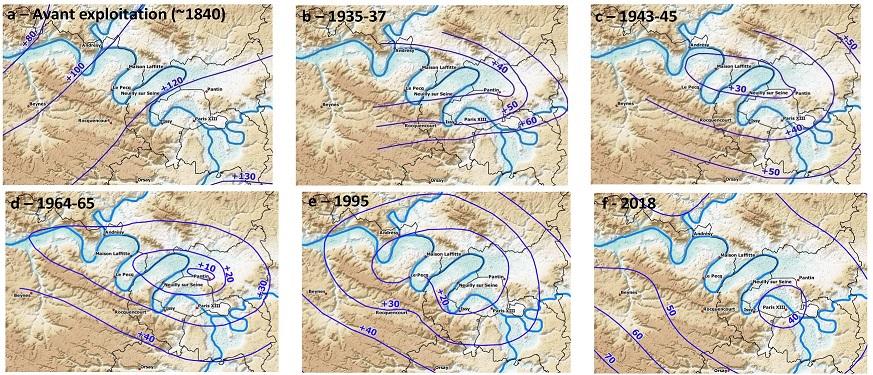

Évolution de la nappe de 1840 à nos jours

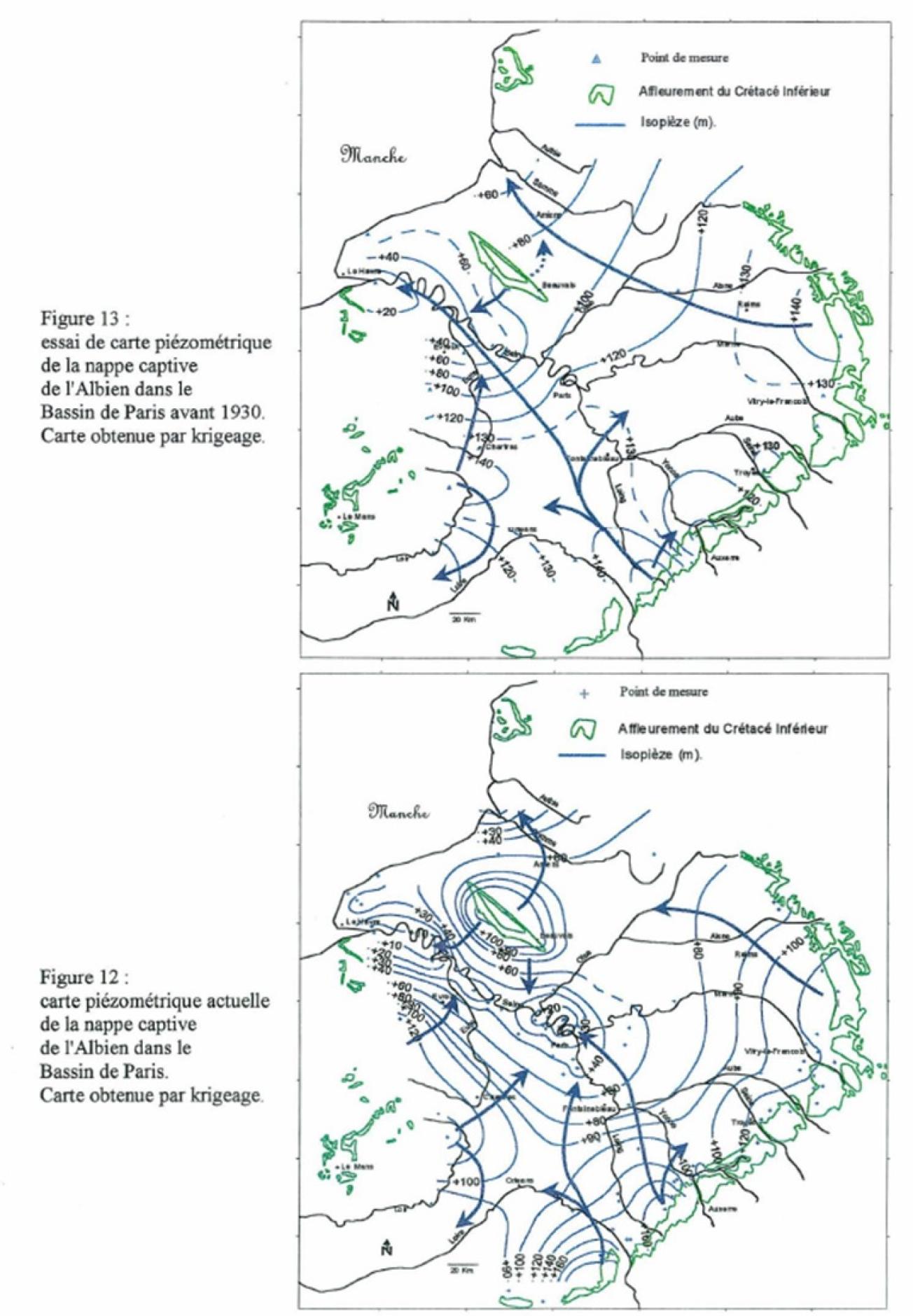

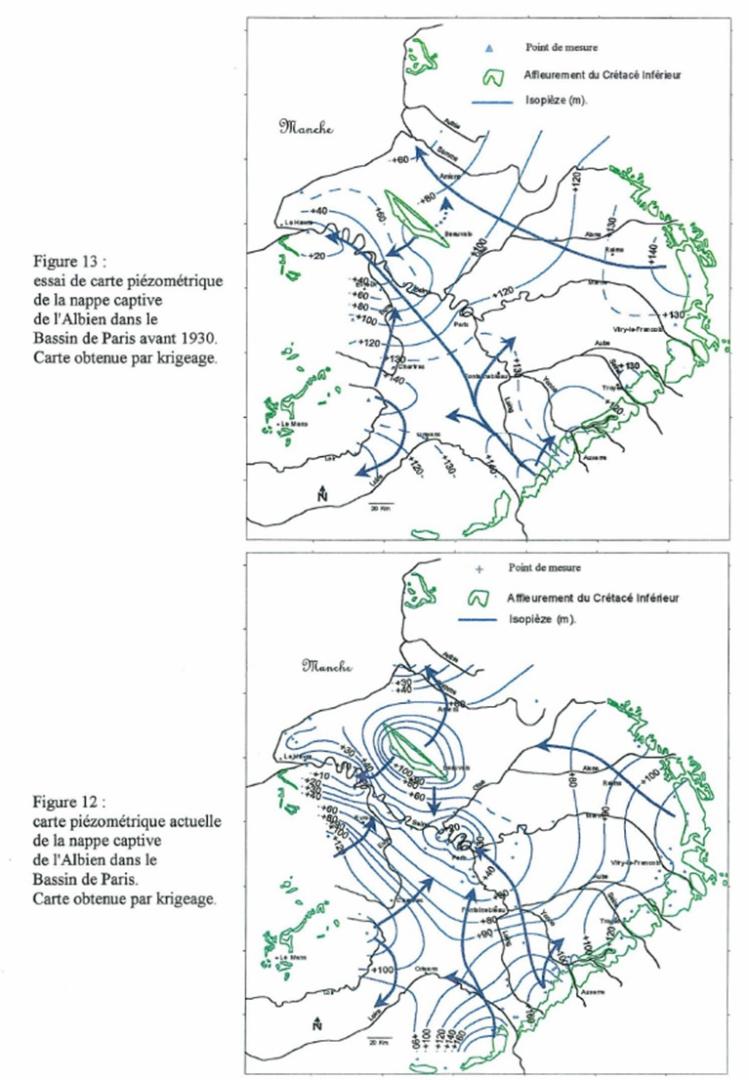

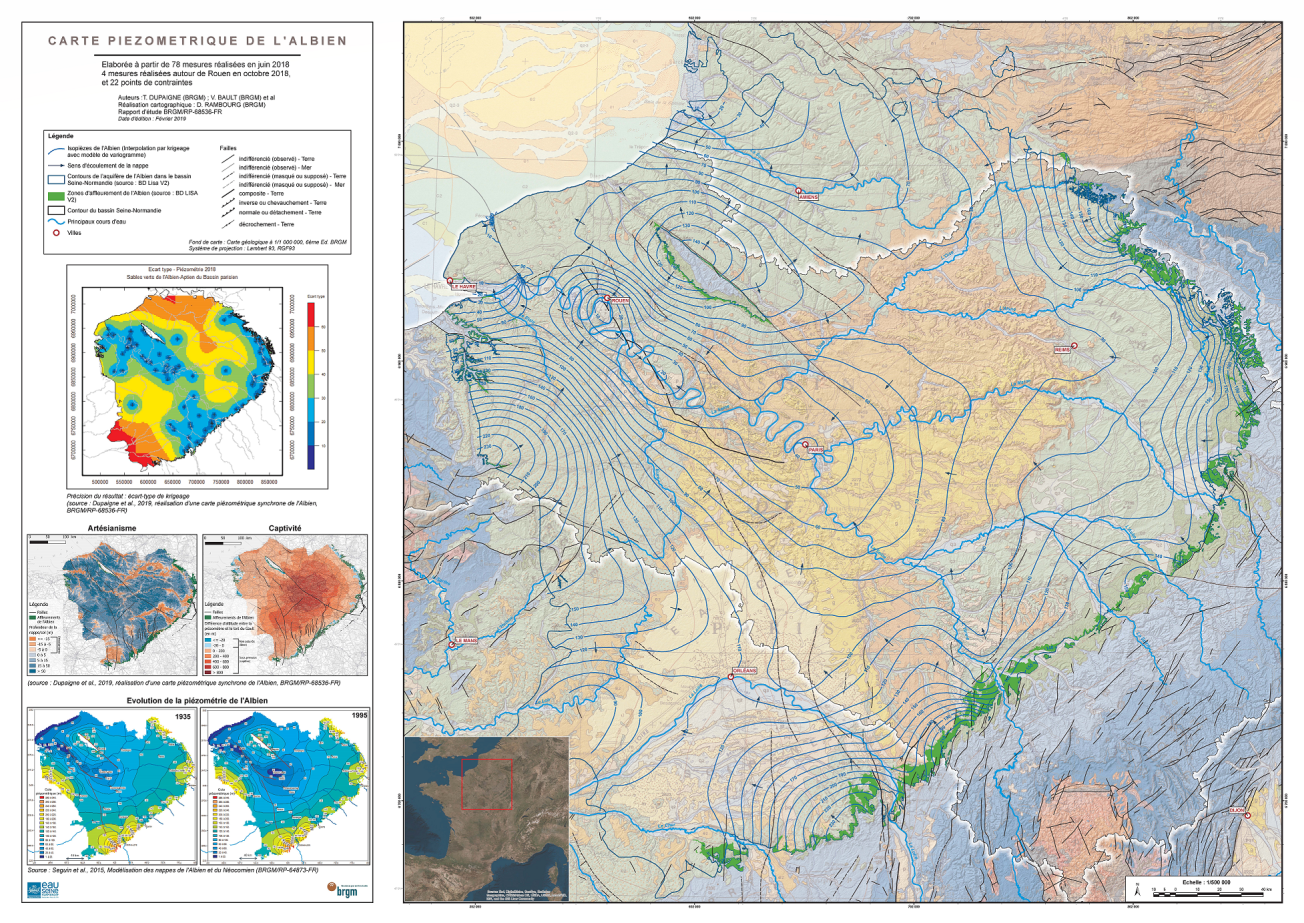

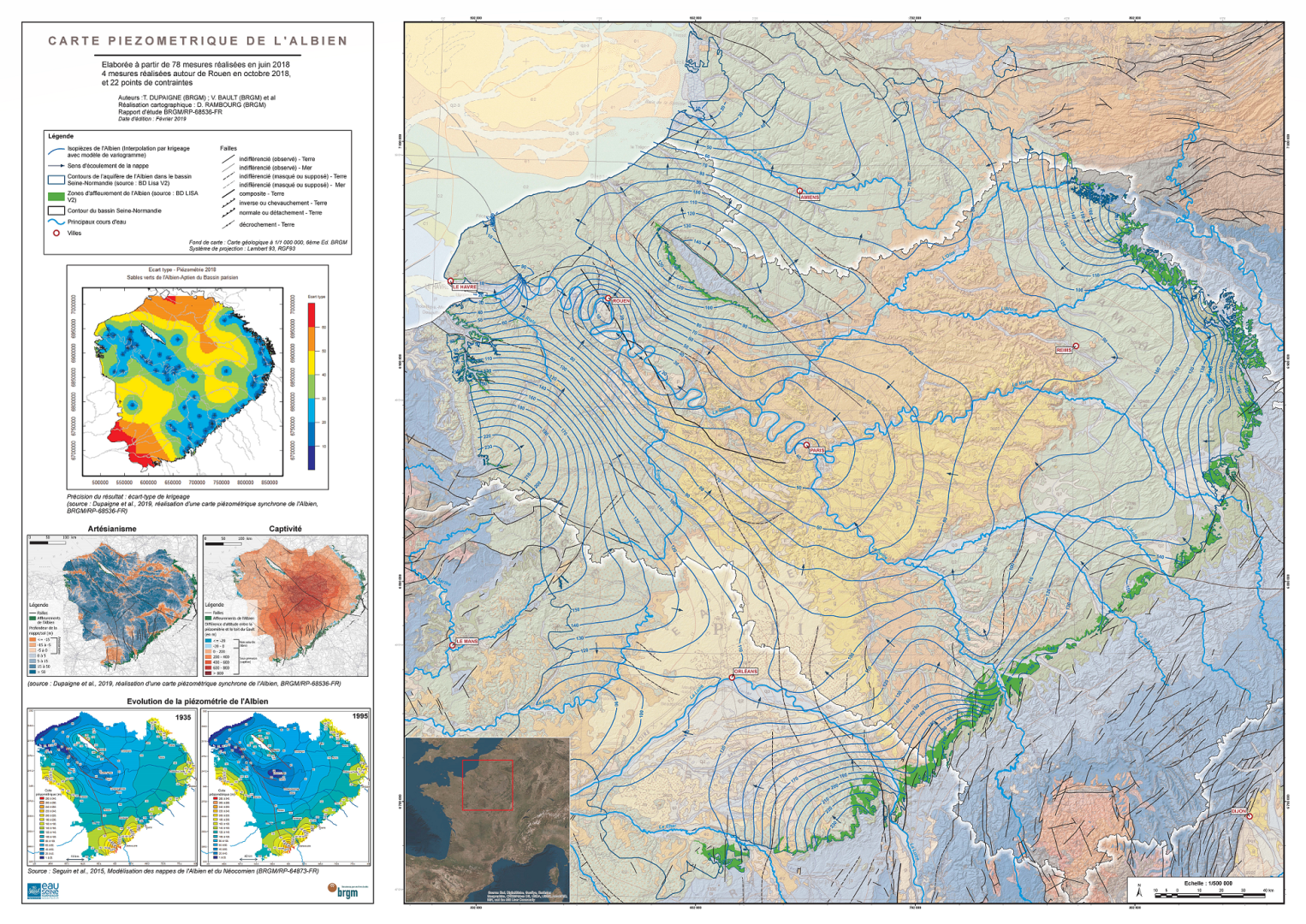

Plusieurs piézométries ont été réalisées au cours des dernières décennies. On pourra citer notamment les travaux du BRGM , 1997 ; de Y. Raoult, 1999 ; la modélisation de l’Albien par le BRGM en 2015 (rapport BRGM RP-64873-FR). La dernière piézométrie en date est celle réalisée par le BRGM en 2018 (rapport BRGM RP-68536-FR) (cf. Figure Carte piézométrique de l’Albien - plus bas).

Depuis 1841 et le premier forage à l’Albien (le forage de Grenelle, qui est aussi le premier forage profond au monde, avant les forages pétroliers), il faut souligner une importante modification de la piézométrie à cause de l’exploitation intense de l’ aquifère albien en région parisienne : un cône de dépression piézométrique est en effet progressivement apparu au centre du Bassin Parisien, avec un minimum à + 20 mètres dans les années 1940 (d’après Lauverjat, 1989). Les modalités de gestion de cette nappe mises en place dès les années 1930, faisant suite à une surexploitation, en font un exemple de politique de gestion de nappe stratégique. La limitation des pompages par différents décrets et arrêtés (et dernièrement les SDAGE ) tend à faire augmenter sensiblement les niveaux piézométriques depuis quelques dizaines d’années. Le caractère artésien s’accentue aussi progressivement et d’anciens forages se retrouvent aujourd’hui artésiens (cf. Figures Evolution de la piézométrie de l’Albien et Historique des prélèvements à l’Albien et chronique piézométrique - plus bas).

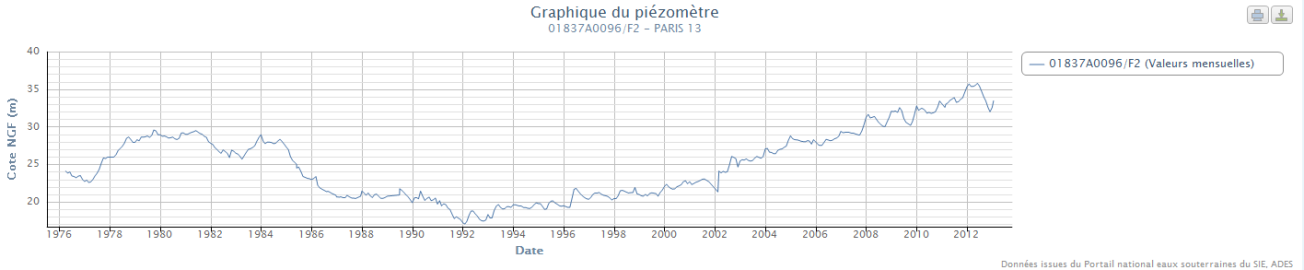

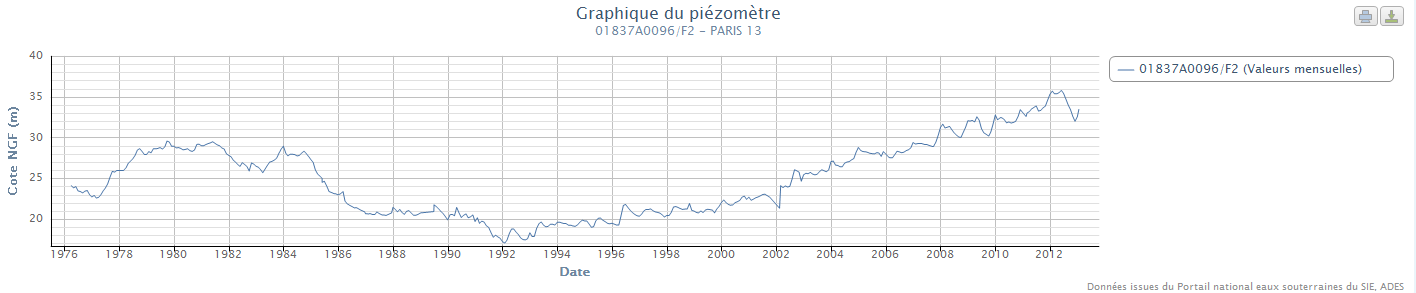

Évolution piézométrique de l’Albien captif

En partie captive, les tendances piézométriques observées au niveau des piézomètres suivis présentent une chute globale dès 1984 qui s’est ensuite atténuée et une remontée progressive depuis 1992 du fait des diminutions de prélèvements (cf. Figure Evolution piézométrique de la nappe de l’Albien au piézomètre 01837A0096/F2 dans le 13e arrondissement de Paris – au centre du bassin - plus bas).

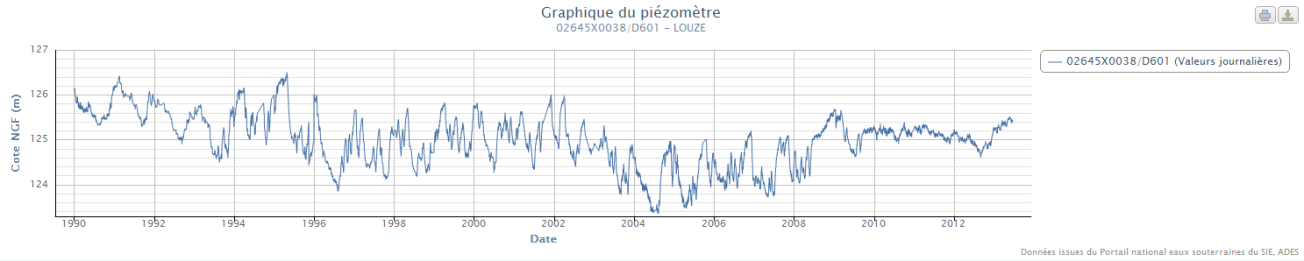

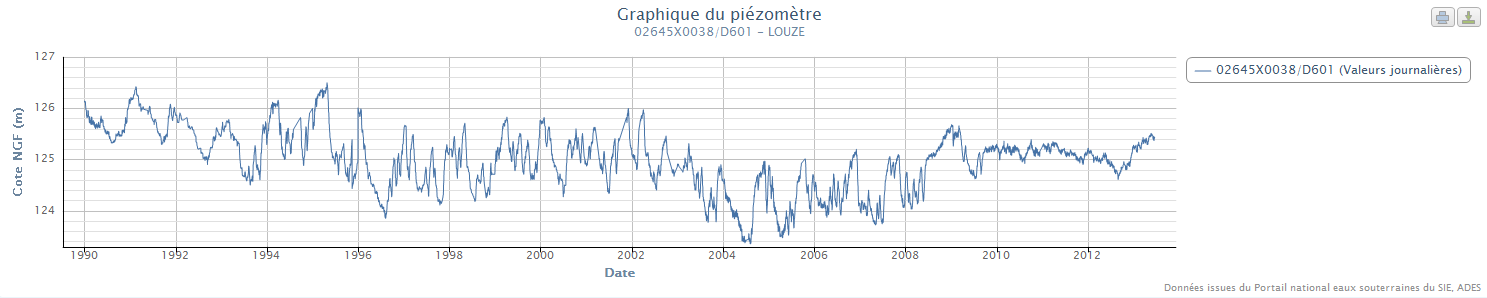

Évolution piézométrique de l’Albien libre

Dans la partie libre, les niveaux piézométriques varient peu d’une année à l’autre, les battements interannuels sont limités à 2-4 m, influencés par les pluies efficaces (cf. Evolution piézométrique de la nappe de l’Albien au piézomètre 02645X0038/D601 à Louze, Haute- Marne – Albien-néocomien libre entre Seine et Ornain - plus bas).

Comment la nappe est-elle alimentée ?

L’alimentation de la nappe de l’Albien et du Néocomien reste un sujet controversé. Les conclusions des différents rapports de référence concernant l’alimentation de l’Albien (en régime permanent naturel pour les modèles) peuvent être résumés comme suit.

- Thèse Lauverjat, 1967 : La recharge se fait principalement par les affleurements, mais peu de données pour étayer les phénomènes de drainance et les vitesses d’écoulement

- BRGM rapport n°71 SGN 304 HYD (Vuillaume, 1971) : L’âge des eaux contenues dans la nappe de l’Albien n’est pas systématiquement corrélée à la distance aux affleurements. L’alimentation se fait préférentiellementau travers du toit par drainance

- Modèle Raoult, 1999 : Recharge par les affleurements : 78% / Recharge par drainance ascendante depuis le Néocomien : 22%

- Modèle Hydroexpert, (Marti, 2000) : Recharge par les affleurements : 42% / Recharge par drainance ascendante depuis le Néocomien : 8% / Recharge par drainance descendante depuis le Cénomanien : 11% / Recharge par drainance descendante depuis la craie : 37%

- Modèle BRGM Rapport RP-64873-FR (Seguin et al., 2015) : Recharge par les affleurements : 55% / Recharge par drainance ascendante depuis le Néocomien : 7% / Recharge par drainance ascendante depuis le Tithonien : 7% / Recharge par drainance descendante depuis la craie : 31%

Les principaux exutoires naturels

D’après les principales études et les derniers travaux (2018 et 2019), les zones d’extutoire de la

nappe

de l’Albien peuvent être mises en évidence.

En Normandie, la

nappe

de l’Albien est vraisemblablement drainée par les cours d’eau :

- de la Touque et de ses affluents,

- de la Risle de Pont-Audemer à Verville-sur-Mer, et

- de la Seine au niveau de l’ anticlinal de Vernon, dans la boucle de Rouen, à Villequier ainsi que de Marais-Vernier au Havre.

Ces secteurs, où les sables de l’Albien sont à l’

affleurement

ou reposent directement sous les alluvions, constituent des exutoires importants de la

nappe

comme en témoignent l’amplitude des dépressions piézométriques associées.

La Somme constitue un exutoire comme l’implique la présence d’un thalweg

piézométrique

.

L’interpolation de 2018 met en évidence une vidange de la

nappe

de l’Albien au niveau de l’estuaire de la Seine et entre le cap de la Hève et le cap d’Antifer. Toutefois, au nord de la faille de Lillebonne, la

nappe

de l’Albien n’est a priori plus drainée par la mer en bordure du littoral (voir rapport

BRGM

RP-68536-FR).

Les données sismiques récentes (Paquet et al., 2014), produites dans le cadre de la mise à jour de la cartographie géologique de la baie de Seine, ont permis de localiser plus précisément les zones d’

affleurement

de l’Albien en mer. Ces nouveaux résultats tendent à indiquer que l’Albien reste captif au large de Fécamp, et que le compartiment nord de la faille de Fécamp-Lillebonne, supposée étanche comme dans la craie, ne pourrait se vidanger véritablement qu’au large à 25 km des côtes.

Figure : Carte paléogéographique du bassin anglo-parisien et des régions voisines à la base de l’Albien moyen (Sables des Drillons et Sables de Frécambault)

Figure : Carte piézométrique de l’Albien, 2018

Figure : Evolution piézométrique de la nappe de l’Albien au piézomètre 01837A0096/F2 dans le 13e arrondissement de Paris – au centre du bassin

Figure : Evolution piézométrique de la nappe de l’Albien au piézomètre 02645X0038/D601 à Louze, Haute-Marne – Albien-néocomien libre entre Seine et Ornain

La nappe du Néocomien

Une nappe captive, sans affleurements

La formation des sables du Néocomien est

aquifère

, avec une

perméabilité

irrégulière mais avec des taux d’argiles plus ou moins élevés. Il s’agit d’une

nappe

captive, sans

affleurement

.

La

nappe

des calcaires de l’Hauterivien, libre au niveau des affleurements sur les bordures est et sud du

bassin

, devient captive vers le nord sous les argiles barrémiennes.

Les faciès calcaires du sud-est du bassin ne sont pas considérés comme aquifères. Toutefois le calcaire à Spatangues de l’Hauterivien présente une perméabilité de fractures, notamment en Bourgogne. En Lorraine, l’ aquifère des calcaires à Spatangues hauteriviens est présent quand la base de l’étage est marneux (niveau conglomératique ferrugineux de 2 mètres), mais peu important ( BRGM , 1997).

Un système hydrogéologique unique

Les aquifères du Néocomien et de l’Albien se comportent comme un système unique. Le transitoire de plus de 150 ans depuis la mise en exploitation induit une baisse de la piézométrie du Néocomien de 50 mètres en région parisienne (110 mètres pour l’Albien) (Raoult, 1999).

Les courbes piézométriques de l’Albien et du Néocomien sont similaires au niveau des affleurements en bordure est et sud-est du bassin puis se décalent en convergeant vers Paris. Les gradients hydrauliques du Néocomien sont plus faibles que ceux de l’Albien. Entre les affleurements et Paris, le gradient est d’environ 0.4 % ( BRGM , 1997).

En 1997, une carte piézométrique de la nappe du Néocomien a été réalisée à partir de 76 points de mesure dont la plupart sont des niveaux statiques mesurés sur des forages d’eau. Il s’agit de données non synchrones ( BRGM , 1997).

L’alimentation de la nappe

Les sables du Néocomien peuvent être en communication avec les calcaires du Jurassique sous-jacents. L’écran constitué par les Marnes noires du Berriasien est présent uniquement au niveau du seuil de Bourgogne.

Pour en savoir plus et Bibliographie

- Les cartes piézométriques de l’ aquifère de la Albien / Néocomien sont téléchargeables depuis l’article « Isopièzes de l’Albien / Néocomien (Crétacé inférieur) »

- L’article sur les « spécificités de gestion des nappes de l’Albien et du Néocomien »

- DRIEAT-Ile-de-France : les principales nappes en Ile-de-France

- Modélisation de l’Albien par le BRGM en 2015 : rapport BRGM RP-64873-FR

- Carte piézométrique réalisée par le BRGM en 2018 : rapport BRGM RP-68536-FR

Bibliographie générale sur le bassin de Paris

- MEGNIEN C., MEGNIEN F. (1980) - Synthèse géologique du bassin de Paris – Mémoire du BRGM n°101

Études spécifiques sur les nappes de l’Albien/Néocomien

- VERNOUX.J.F., MAGET.P., DONSIMONI.M., BLANCHIN.R., AFZALI.H., VAIRON.J. (1997) - Synthèse hydrogéologique du Crétacé inférieur du bassin de Paris - Rapport BRGM/RR-39702-FR

- VERNOUX.J.F., MOTTEAU.M. (2000) - Evaluation des volumes d’eaux prélevés dans l’Albien et le Néocomien. Rapport BRGM/RP-50032-FR

- RAOULT Y. (1999) - La nappe de l’Albien dans le bassin de Paris, de nouvelles idées pour de vieilles eaux – Thèse de doctorat de l’université Paris VI

- RAOULT Y. (1995) - Carte piézométrique de la nappe de l’Albien dans le centre du Bassin Parisien. rapport maîtrise, université Paris VI

- LAUVERJAT J. (1967) - Contribution à l’étude géologique et hydrogéologique de l’Albien dans le centre du Bassin de Paris, thèse de 3e cycle. Rapport BRGM/DSGR-A-015

- BOUET Y., MARTI A., BONNET M. (2000) - Agence de l’eau Seine-Normandie - Réalisation d’un modèle de gestion des aquifères de l’Albien et du Néocomien - PHASE 2 - volume 1 (rapport). Hydroexpert

- BOUET Y., MARTI A., BONNET M. (2000) - Agence de l’eau Seine-Normandie - Réalisation d’un modèle de gestion des aquifères de l’Albien et du Néocomien - PHASE 2- volume 2 (figures). Hydroexpert, 84 p.

- MARTI A. (2000) - Agence de l’eau Seine-Normandie - Réalisation d’un modèle de gestion des aquifères de l’Albien et du Néocomien - Rapport final de PHASE 3. Hydroexpert, 113 p.

Études locales

- JUIGNET P. (1974) - Transgression crétacée sur la bordure du massif armoricain - Aptien, Albien, Cénomanien de Normandie et du Maine - Le stratotype du Cénomanien – Thèse d’Etat, Université de Caen

- HOLE.J.P.(1984) - Influence du bassin de rejet des eaux usées industrielles de la société STEINER à Saint-Marcel (27). Rapport BRGM/84-AGI-059-HNO

- DAVIET C. (2000) - Nappe de l’Albien et du Néocomien - Enquête sur les ouvrages d’eau de l’Ile-de-France et du pourtour - Dossier final. Burgéap, 26 p. et annexes

- JAUFFRET.D., TOUBIN.J. (1995) - Synthèse hydrogéologique du réservoir des sables albiens dans le Sénonais-Gâtinais (Yonne) pour la sécurité des approvisionnements en eau potable publique. Rapport BRGM/RR-38523-FR. 113 p. 2 pht., 23 cartes

- DE LA QUERIERE Ph. (1986) - Capacité de production des aquifères profonds de Haute-Normandie. Rapport BRGM/86-SGN-664 HNO

- COUEFFE.R., ARNAUD.L. (2007) - Pour une identification de l’ aquifère albo-aptien en forages dans le cadre de recherche d’eau en Haute-Normandie. Propositions du BRGM . Rapport BRGM/RP-55338-FR

- FREY.C., ALLIEZ.V., BERGER.G., MOUSSIE.B. (1981) - Etude hydrogéologique de la nappe de l’Albien en région Ile-de-France. Rapport BRGM/81-SGN-800-IDF

Aquifères de l’Albien/Néocomien en territoire haud normand - Les spécificités

Les spécificités de la nappe de l’Albien en territoire haut normand

Les études réalisées à l’échelle du territoire haut-normand dans le cadre du classement en ZRE et les rapports techniques sont présentés succinctement.

Les sables verts de l’Albien s’étendent sous presque tout le territoire et disparaissent progressivement vers le sud-ouest.

Une nappe majoritairement captive

Ils forment, à l’ affleurement , une frange entourant le cœur de l’ anticlinal de Bray. En s’éloignant de l’axe anticlinal , les couches plongent sous les terrains plus récents. La nappe devient alors progressivement captive sous les argiles du Gault.

L’épaisseur de ces couches diminue rapidement au sud-ouest d’une ligne reliant le Havre, Bernay et Verneuil. Dans le Lieuvin et l’ouest du Pays d’Ouche, les sables verts sont réduits à quelques lentilles dans des argiles. Dans le département de l’Eure, la nappe des sables verts n’est puissante qu’au nord et à l’est du département.

L’exploitation de la nappe dans le secteur de Rouen

Le relèvement des couches vers le nord-ouest amène les terrains albiens à l’ affleurement au pied des reliefs qui dominent l’embouchure de la Seine. Ils sont présents directement sous les alluvions de la baie de la Seine et de la basse vallée de la Risle.

L’

anticlinal

de Vernon amène ces couches au contact des alluvions de la Seine, ce qui permet l’exploitation locale de la

nappe

des sables verts par des forages peu profonds. A Rouen, par le jeu de la faille de la Seine, les terrains albien sont peu profonds, aussi de nombreux forages alimentaient autrefois les industries. La corrosion et l’ensablement des ouvrages ont conduit à leur abandon.

Les forages industriels creusés à Pont Audemer et Vernon captent un mélange d’eaux de la craie, des alluvions et des sables verts, ce qui leur confère un

faciès

chimique particulier.

Dans le cadre du réseau piézométrique régional, deux piézomètres font l’objet d’un suivi de la nappe de l’Albien en Haute-Normandie :

- le piézomètre 01511X0188 situé sur la commune de Saint-Marcel

- le piézomètre 01234X0297 situé sur la commune de Caudebec-lès-Elbeuf

Un aquifère profond sur une grande partie de la Haute-Normandie

En dehors du pourtour du pays de Bray, de l’ anticlinal de Vernon et de l’embouchure de la Seine, l’ aquifère de l’Albien est profond de plusieurs centaines de mètres. Il n’est connu que dans les sondages de reconnaissance pétrolière ou dans quelques forages anciens.

L’écoulement de la nappe en Haute-Normandie

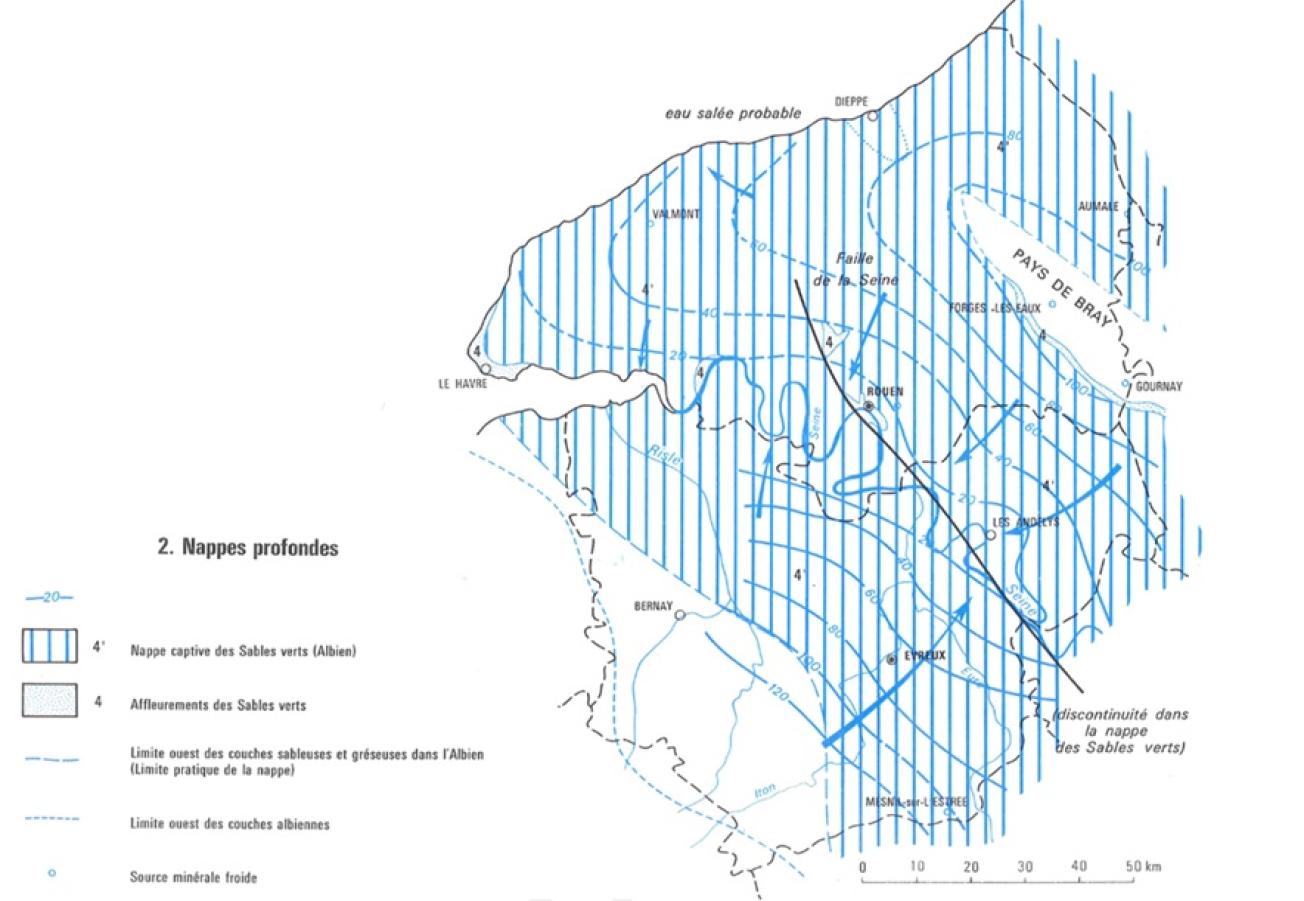

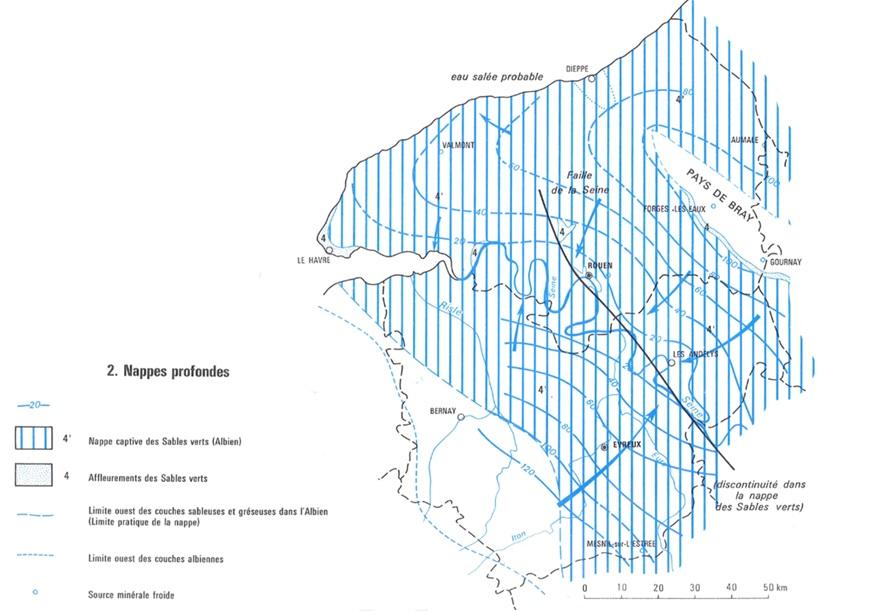

L’Atlas des eaux souterraines de la France ( BRGM , 1970-1972) a dressé une carte piézométrique de la nappe de l’Albien pour la Haute-Normandie. Cette carte fait également apparaitre les zones d’ affleurement des sables vert ainsi que les limites occidentales de ces formations (cf. Figure : Carte piézométrique de la nappe de l’Albien pour la Haute-Normandie - plus bas).

A l’échelle du Bassin Parisien, deux cartes sont disponibles :

- La carte de la nappe de l’Albien publiée dans l’atlas des bassins de la Seine et des cours d’eau Normands de 1972

- La carte piézométrique produite en 1997 dans l’Atlas hydrogéologique de l’Eocène inférieur

La carte de 1997 montre que la nappe de l’Albien en Haute-Normandie est alimentée uniquement par les affleurements du pays de Bray au nord et par la nappe du Cénomanien au sud (dans ce secteur l’ Argile du Gault est peu épaisse), avec des lignes de courant qui convergent vers l’exutoire de la Seine.

Notons en effet que le creux piézométrique de Paris lié aux prélèvements a supprimé les apports venant de l’Est du bassin .

La figure Cartes piézométriques avant 1830 et en 1999 (cf. plus bas) montre en effet qu’avant 1930, des écoulements est-ouest semblaient exister au sein des sables verts du Bassin Parisien. Depuis 1841 et le premier forage à l’Albien, il faut souligner une importante modification de la piézométrie à cause de l’exploitation intense de l’ aquifère de l’Albien en région parisienne : un cône de dépression piézométrique est en effet apparu au centre du Bassin Parisien, avec un minimum à + 20 mètres.

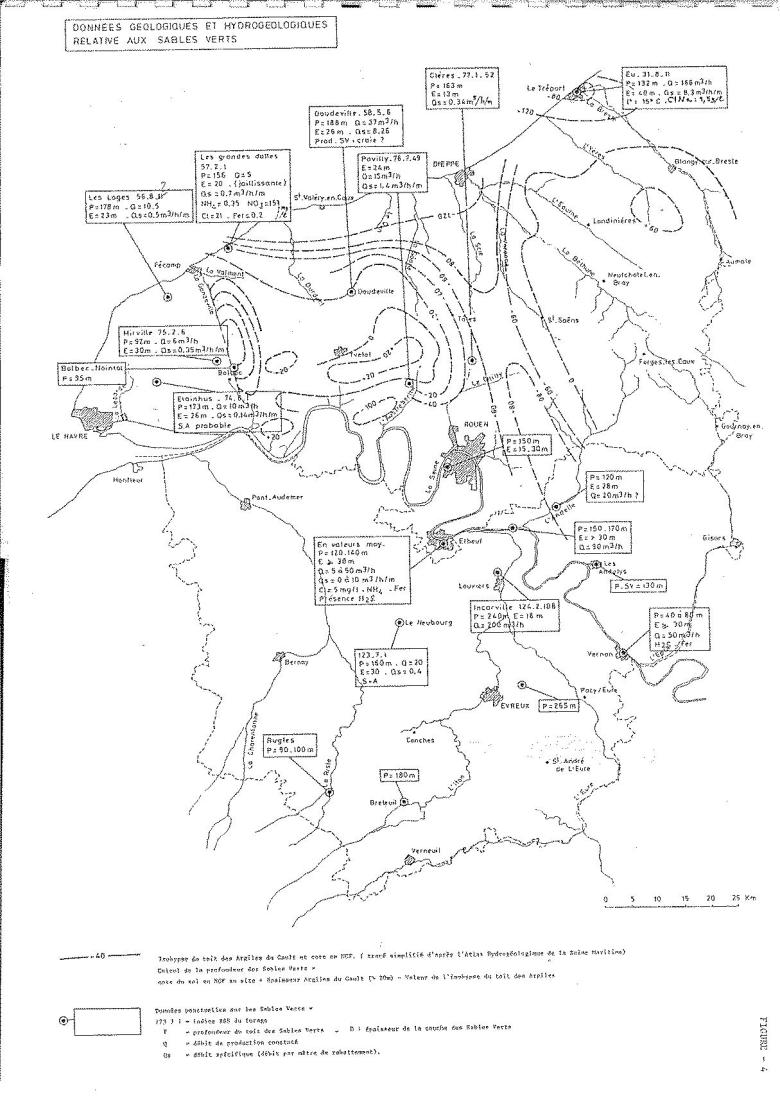

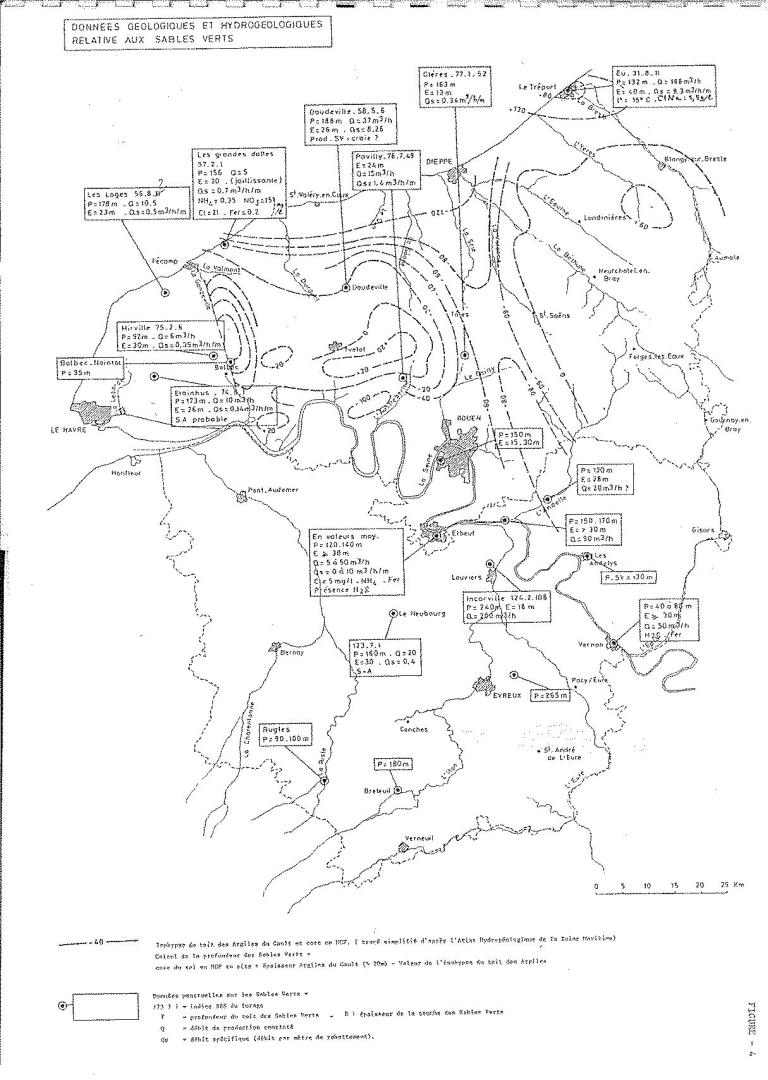

Figure : Carte piézométrique de la nappe de l’Albien pour le territoire haut-normand

Figure : Cartes piézométriques avant 1830 et en 1999

Aquifères de l’Albien/Néocomien en territoire haud normand - Le potentiel aquifère de la nappe

Données géologiques et hydrogéologiques des sables de l’Albien/Néocomien

Ph. De la Quérière, BRGM/86-SGN-664-HNO

Le rapport BRGM/86-SGN-664-HNO présente les possibilités de production d’eau pour l’ AEP à partir des aquifères profonds de Haute-Normandie : sables Albiens, calcaires du Portlandien, calcaires du Kimméridgien, Sables de Glos et calcaires coralligènes de l’Oxfordien et calcaires du dogger.

Ce rapport conclut que les sables de l’Albien sont hétérogènes mais que des productions avoisinant les 90m3/h peuvent être obtenus en Haute-Normandie au nord de la Seine.

Dans l’Eure, la puissance de la série (qui remonte vers la surface du sol au sud du département) diminue et les productions se réduisent à des valeurs de 30 à 40 m3/h.

Par contre, dans le Bec-de-Caux, les sables deviennent argileux et paraissent inexploitables.

Enfin, deux références bibliographiques complètent les connaissances de la nappe de l’Albien en Haute-Normandie :

- L’ouvrage Aquifère et eaux souterraines en France (Roux J.-C., 2005) comporte un chapitre (chapitre n°21) rédigé par Jacques Lauverjat, qui présente une synthèse à l’échelle du bassin sur l’ aquifère de l’Albien-Néocomien comportant de nombreuses cartes sur les thèmes suivant : cadre géograhpique et géologique, paramètres hydrodynamiques, piézométrie, datation des eaux, qualité des eaux, exploitation de la nappe , gestion de la ressource,….

- La thèse de Rose-Marie Chevrier de 1972 (CNAM) : Elle constitue une étude hydrogéologique et hydrogéochimique des nappes aquifères du Pays de Bray. R-M. Chevrier a réalisé différentes cartes piézométriques et géochimiques de la boutonnières de Bray. Cette thèse a en particulier étudié l’alimentation de la nappe des sables verts de l’Albien dans ce secteur. Elle conclut que la nappe des sables verts de l’Albien est alimentée, dans le paux de Bray, par les venues souterraines des eaux portlandiennes en charge sous le Barrémien. Les infiltrations, dûes aux précipitation atmosphériques et au ruissellement des eaux issues de la craie, sont effectives mais moins importantes, semble-t-il que les apports du Portlandien. Un exemplaire de cette thèse et ses cartes associées, est consultable au BRGM Haute-Normandie.

Aquifères de l’Albien/Néocomien en territoire haud normand - Une réserve stratégique pour l’eau potable

La profondeur de ces aquifères augmente des bordures du

Bassin

Parisien vers le centre pour atteindre jusqu’à –1000 m en Seine-et-

Marne

. Ces

nappes

sont donc particulièrement bien protégées des pollutions de surface au centre du

bassin

et sont par conséquent, de très bonne qualité. Leurs réserves potentielles sont très élevées mais le renouvellement par l’alimentation naturelle est très faible et le temps de séjour moyen de plusieurs milliers d’années.

Cette ressource constitue donc une réserve stratégique d’eau potable à l’échelle du

bassin

Seine-Normandie : elle est considérée comme une ressource ultime pour l’alimentation en eau potable en cas de crise majeure dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (

SDAGE

) du

bassin

Seine-Normandie. En complément au dispositif de gestion du

SDAGE

, la

nappe

de l’Albien-Néocomien est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Son exploitation pour l’eau potable est donc contrôlée et limitée pour préserver la ressource en quantité suffisante en cas de crise.

Classement de cette ressource en ZRE

Dans le cadre du décret de septembre 2003 relatif à l’extension des Zones de Répartition des Eaux (Z.R.E.) de l’Albien-Néocomien, la DIREN Haute-Normandie avait sollicité le BRGM Haute-Normandie, dans le cadre de ses missions d’appui à la police de l’eau, dans le but de vérifier la cohérence des côtes NGF retenues pour le toit de l’Albien par la DIREN de bassin (modèle de l’Albien réalisé par Hydroexpert).

Le travail a consisté à définir pour chacune des communes de Haute-Normandie (hors boutonnières de Bray), les côtes extrêmes du toit de l’Albien. Ces côtes extrêmes fournies peuvent aider les services de police de l’eau à identifier les projets de forages susceptibles d’atteindre la Z.R.E.

Le second volet de ce travail a consisté en l’inventaire des points d’eau existants à l’Albien déclarés au titre du code minier. Une liste (non exhaustive) de 198 points d’eau susceptibles d’atteindre l’

aquifère

de l’Albien-Néocomien a été dressée : 73 dans le département de l’Eure et 125 dans le département de Seine-Maritime.

Ce travail a fait l’objet de 2 rapports téléchargeables ci-après : BRGM/RP-53781-FR de mars 2005 et BRGM/RP-53156-FR de mai 2004.

Le rapport de BRGM /RP-53156-FR de mai 2004 faisait suite et actualisait le rapport BRGM/RR-38342-FR de mars 1995. Ce dernier avait réalisé un premier inventaire des captages d’alimentation en eau potable ou industriels prélevant dans la formation de l’Albien et avait estimé les volumes prélevés dans cette nappe en Haute-Normandie. Ce rapport concluait à une estimation des prélèvements dans les aquifères profonds (Oxfordien à Albien) de la Haute-Normandie de l’ordre de 3 Mm3/an (données 1991).

Un rapport d’aide à l’identification en forage de cette ressource stratégique

Ce rapport (BRGM/RP-55338-FR) réalisé par le BRGM Haute-Normandie en janvier 2007, dans le cadre de ses missions d’appui à la police de l’eau, a consisté en un travail méthodologique d’identification et de caractérisation des faciès des formations géologiques à la transition Albien-Cénomanien en Haute-Normandie, dans le cadre du classement de cet aquifère en Zone de répartition des Eaux (ZRE).

Dans la première partie, ce rapport propose une définition et une description précise de ces formations (succession d’unités lithostratigraphiques, repères stratigraphiques, caractéristiques faciologiques, relations entre formations géologiques et horizons aquifères, …). Le toit de l’

aquifère

de l’Albien/Néocomien est constitué par la formation des Argiles du Gault, barrière imperméable permettant d’individualiser l’

aquifère

de la craie et l’

aquifère

de l’Albien/Néocomien. C’est par conséquent cette formation qui ne doit pas être traversée dans le cadre d’une recherche en eau.

Le

BRGM

propose dans ce rapport une synthèse des caractéristiques faciologiques de ces formations (tableau 1 du rapport).

Dans le dernier paragraphe de ce rapport, le BRGM a rédigé un cahier des charges que les services de l’état peuvent demander de respecter au moment de la déclaration de travaux (rubrique 1.1.1.0). Le programme de ce cahier des charges permet, pour les forages ayant un risque d’atteinte de cette ressource, de justifier l’atteinte ou non de l’ aquifère albo-aptien.

Bibliographie

Les principales références bibliographiques sont les suivantes :

- Arnaud.L. 2007 – Inventaire des points d’eau atteignant l’ aquifère de l’Albien-Néocomien en Haute-Normandie. Rapport BRGM /RP-53781-FR, 19 p., 2 tabl., 2 ann.

- Chevrier R.-M. 1972 – Géochimie des nappes du pays de Bray – Études hydrogéologiques et hydrogéochimiques des nappes aquifères du Pays de Bray (Haute-Normandie) – Contribution à l’étude de l’alimentation de la nappe des sables verts de l’Albien – Thèse présentée au Conservatoire National des Arts et Métiers

- Coueffe.R., Equilbey E. 2004 –Zone de répartition des eaux Albien-Néocomien en Haute-Normandie. Evaluation des cotes du toit de l’Albien et inventaire des points d’eau existants. Rapport BRGM /RP-53176-FR, 70 p., 5 fig., 2 tabl., 3ann.

- Coueffe.R., Arnaud.L. 2007 - Pour une identification de l’ aquifère albo-aptien en forages dans le cadre de recherche d’eau en Haute-Normandie. Propositions du BRGM . Rapport BRGM /RP-55338-FR

- De La Quérière Ph., 1986 – Capacité de production des aquifères profonds de Haute-Normandie – Rapport BRGM /86-SGN-664-HNO

- Mégnien C., 1972 – Atlas des eaux souterraines du bassin parisien –Publication hors-série du bulletin « Seine-Normandie » : Les bassins de la Seine et des cours d’eau Normands – Atlas – 4e trimestre 1972

- Raoult Y. (1999) - La nappe de l’Albien dans le bassin de Paris, de nouvelles idées pour de vieilles eaux – Thèse de doctorat de l’université Paris VI

- Roux J.-C. (2005), Aquifères et eaux souterraines en France - ISBN/ISRN/Code 2 7159 0980 2 Editeur brgm éditions ; 2 vol. ; 944 p.

- BRGM – 1995 – Informations sur les productivités des ouvrages captant les formations du Crétacé inférieur en Haute-Normandie. Rapport BRGM /RR-38342-FR

- BRGM – 1970-1972 - Atlas des eaux souterraines de la France - Editeur Ed. BRGM - Collation 2 vol., + 91 p.

![Historique des prélèvements à l’Albien et chronique piézométrique

Vert : données de Lauverjat [1967] issues des archives des exploitants (estimation à 10% d’incertitude) Bleu : données de Raoult [1999] et Contoux [2013] réinterprétées d’après Lauverjat [1967 et 1989], pour l’Ile de France ; Orange : données de Seguin et al [2015] pour l’ensemble du bassin de Paris, d’après Lauverjat [1967] et Raoult [1999], complétées avec les données des redevances (sources : Agence de bassin et Direction Régionale) ; Rouge : données recueillies en 2019 (source : Direction Régionale et Agence de l’Eau) ; Triangle : Puits de Grenelle (d’après Lemoine et al, 1939) ; carrés pleins : Passy (Paris XV) ; losanges vides : ORTF (Paris XVI) ; Ronds pleins : Forage Say (Paris XIII)

BRGM, 2018

Historique des prélèvements à l’Albien et chronique piézométrique](https://siges.brgm-rec.fr/sites/default/files/styles/background_centered_full_width_desktop/public/images/2024-11/illu4_travailplvts_vposter_ok_albien.jpg?h=8a558d29)

![Historique des prélèvements à l’Albien et chronique piézométrique

Vert : données de Lauverjat [1967] issues des archives des exploitants (estimation à 10% d’incertitude) Bleu : données de Raoult [1999] et Contoux [2013] réinterprétées d’après Lauverjat [1967 et 1989], pour l’Ile de France ; Orange : données de Seguin et al [2015] pour l’ensemble du bassin de Paris, d’après Lauverjat [1967] et Raoult [1999], complétées avec les données des redevances (sources : Agence de bassin et Direction Régionale) ; Rouge : données recueillies en 2019 (source : Direction Régionale et Agence de l’Eau) ; Triangle : Puits de Grenelle (d’après Lemoine et al, 1939) ; carrés pleins : Passy (Paris XV) ; losanges vides : ORTF (Paris XVI) ; Ronds pleins : Forage Say (Paris XIII)

BRGM, 2018

Historique des prélèvements à l’Albien et chronique piézométrique](https://siges.brgm-rec.fr/sites/default/files/styles/popin_zoom/public/images/2024-11/illu4_travailplvts_vposter_ok_albien.jpg)