Seine-Normandie

Seine-Normandie

Aquifères alluviaux principaux

Les aquifères alluviaux : des milieux complexes

La productivité et la vulnérabilité des nappes alluviales sont très dépendantes de la nature pétrographique et de la granulométrie des roches meubles (non cimentés) constituant le réservoir.

Les hétérogénéités constatées s’expliquent par les régimes hydrologiques régnant au moment de l’alluvionnement quaternaire (alternance d’apports grossiers en période de hautes eaux - graviers, galets - et d’apports plus fins en période d’étiage - sables) et par la nature des matériaux « source » érodés, charriés puis déposés par les eaux vives.

Les formations alluviales peuvent ainsi se caractériser par l’existence de chenaux préférentiels, de paléo-thalwegs comblés ou de paléo-reliefs (variations brutales de la morphologie du mur des alluvions et donc de l’épaisseur productive) et l’existence de niveaux limoneux ou tourbeux ( nappe pouvant devenir semi-captive) impliquant des modifications importantes des propriétés hydrodynamiques de l’ aquifère .

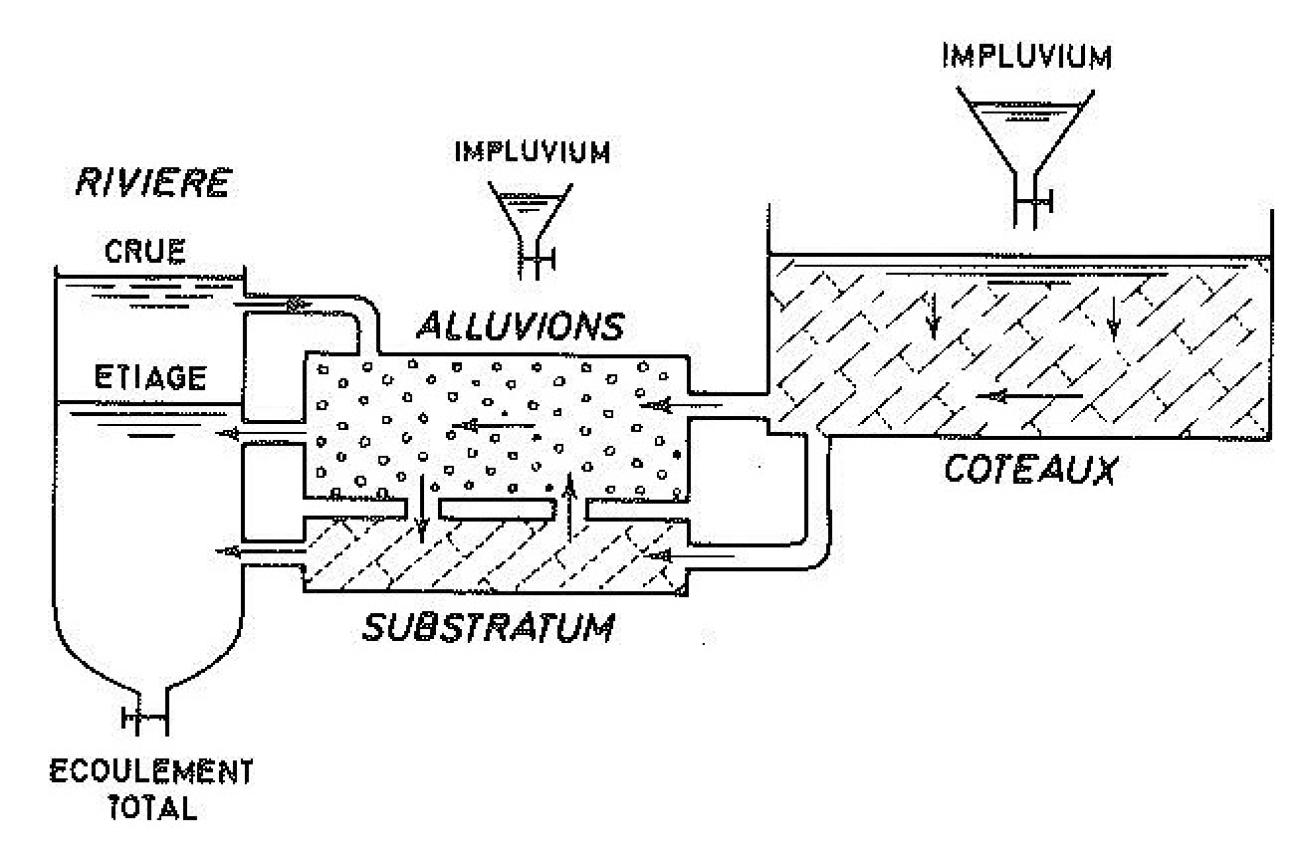

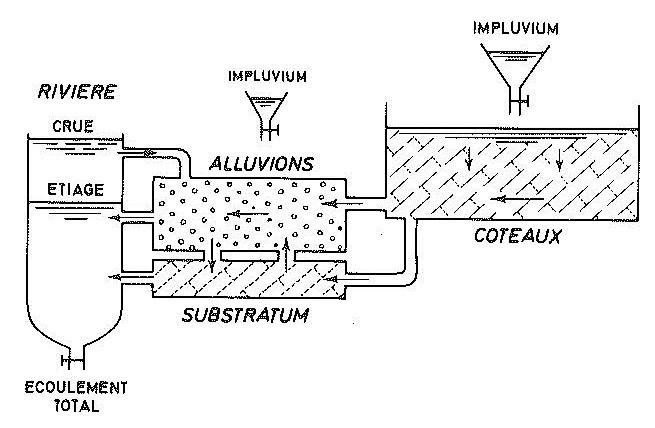

Les nappes alluviales sont généralement en équilibre dynamique permanent avec trois autres systèmes distincts : le substratum, les coteaux et le cours d’eau.

Le substratum joue un rôle déterminant dans l’alimentation d’une nappe alluviale. S’il est imperméable, celle-ci n’est alimentée que par son impluvium propre. Au contraire, s’il est suffisamment perméable, le bassin d’alimentation est souvent beaucoup plus important que la seule surface alluviale en intégrant par exemple les coteaux des bordures et les formations sous-jacentes.

Les coteaux, constitués de formations perméables, contribue à l’alimentation de la nappe alluviale et du substratum.

Le cours d’eau joue un rôle primordial et variable au cours de l’année dans l’alimentation de la nappe alluviale et à l’inverse dans le drainage de la nappe . Les relations entre la nappe et le cours d’eau peuvent varier le long d’une même rive par suite de l’alternance de zones de dépôt/zones d’érosion et de l’intervention de l’homme sur son tracé.

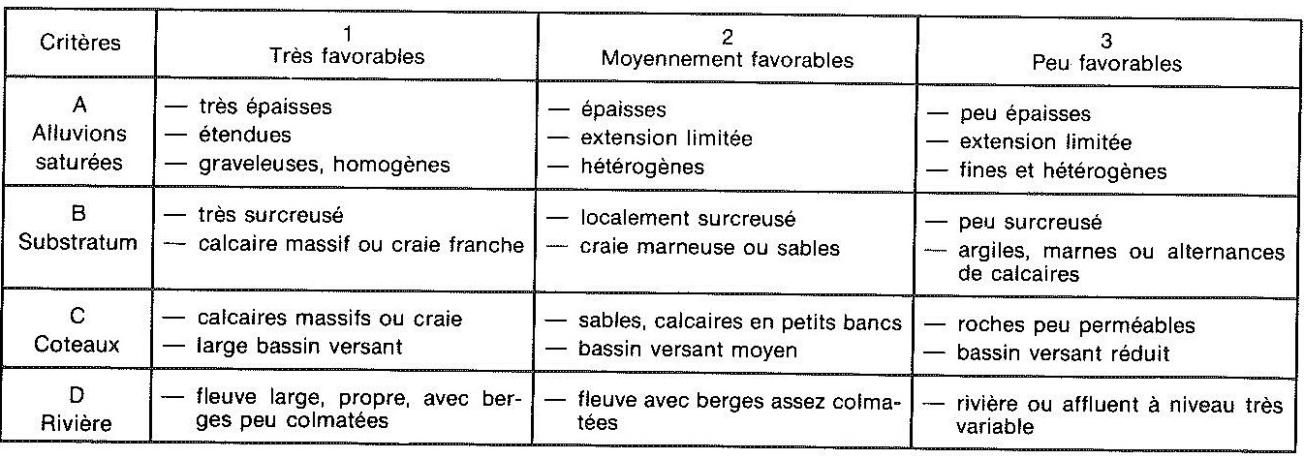

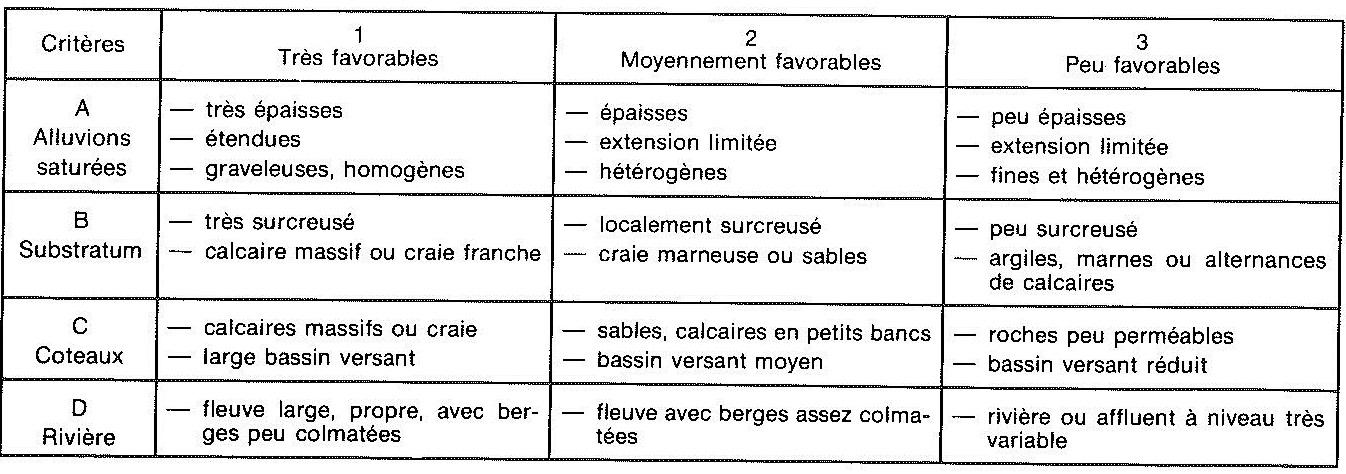

Ces observations ont conduit à un essai de classification de l’exploitabilité de la ressource en eau des nappes alluviales de la région parisienne. Cette classification pourrait être appliquée à l’ensemble des vallées alluviales du bassin Seine-Normandie selon un découpage par zone qui reste à définir.

Figure : Schéma hydrodynamique simplifié de l’équilibre des échanges au sein d’une nappe alluviale en terrains perméables

Figure : Essai de classification de l’importance relative des nappes alluviales de la région parisienne d’après les principaux critères naturels : géologiques et hydrogéologiques

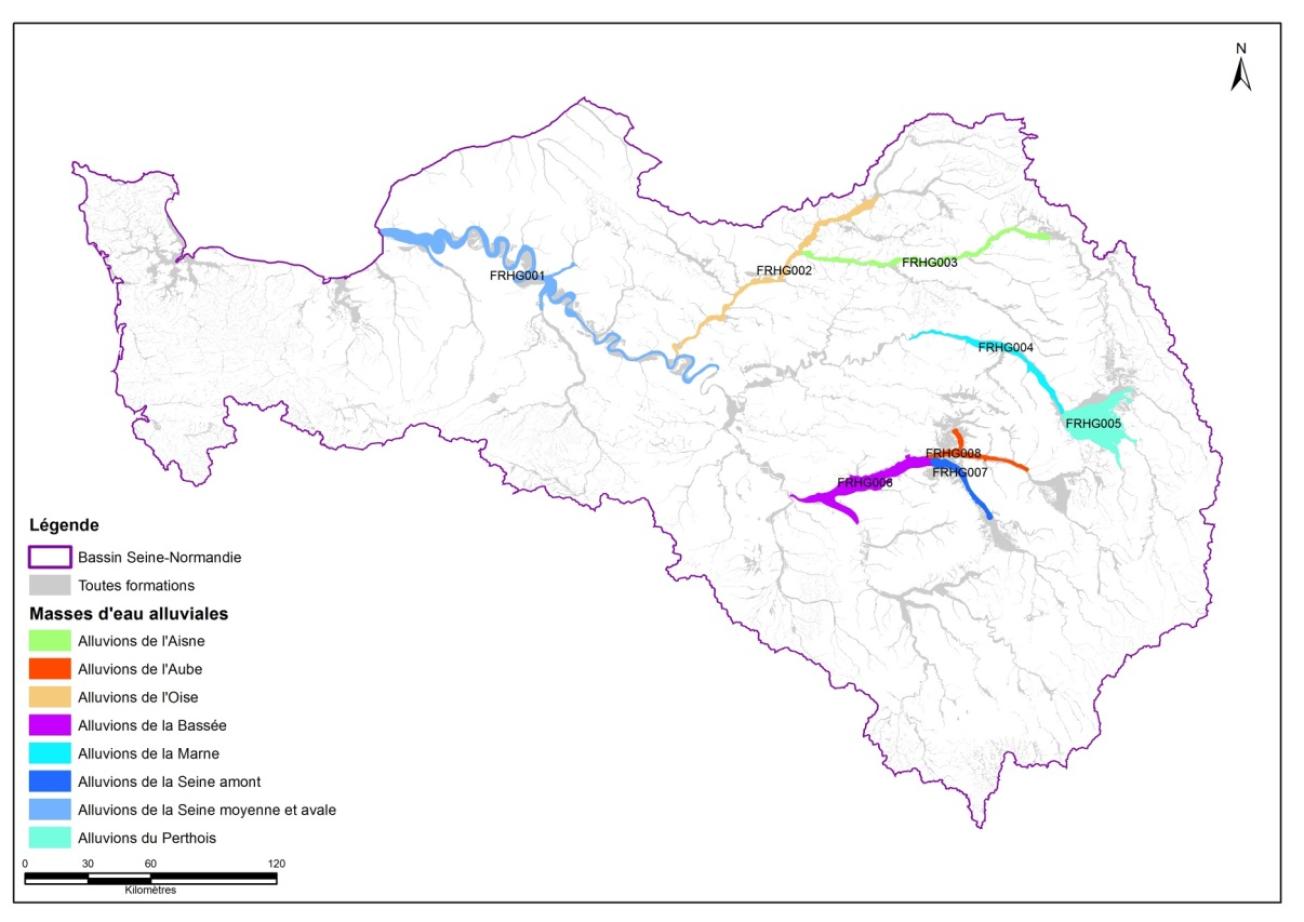

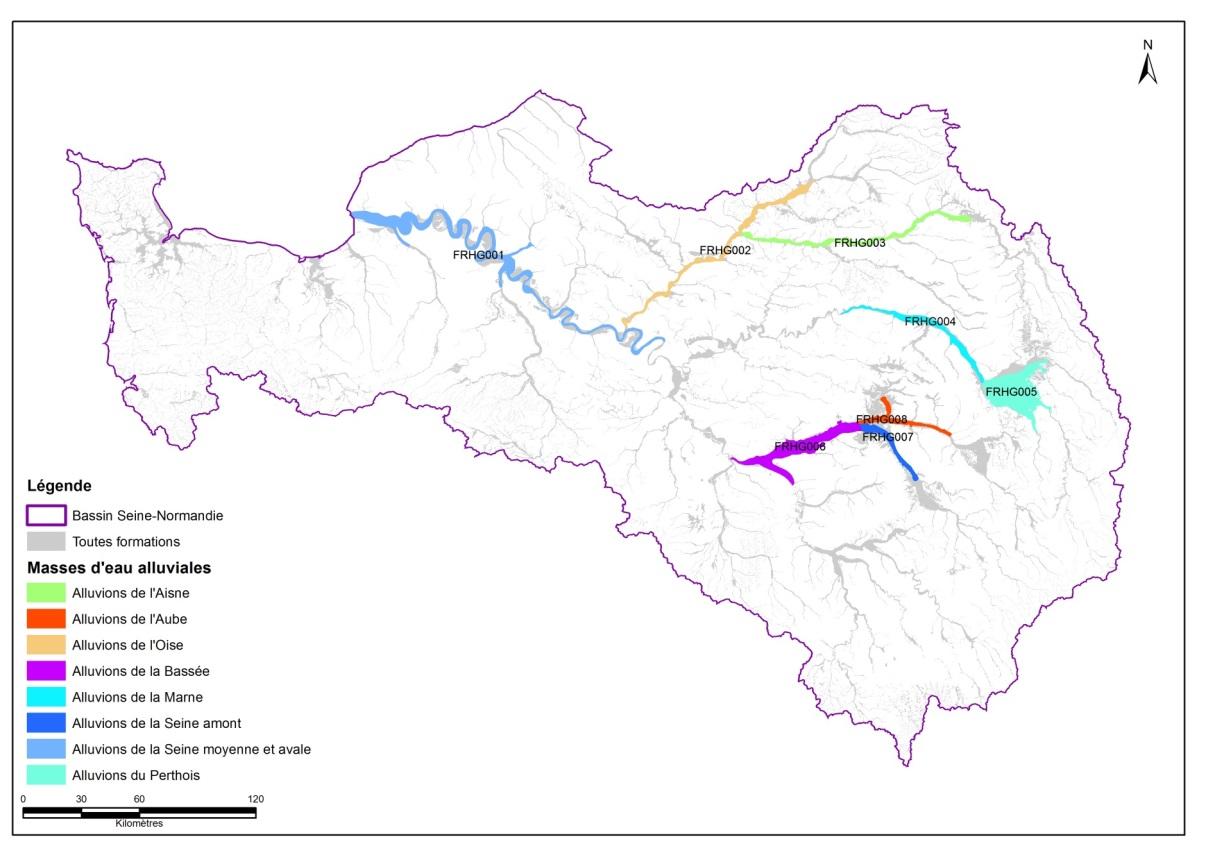

8 principales nappes alluviales

A l’échelle du bassin Seine-Normandie, les 8 principales vallées alluviales constituent des réservoirs aquifères importants contenant les nappes alluviales :

- Alluvions de l’Aube

- Alluvions de la Seine amont

- Alluvions de la Bassée

- Alluvions de la Seine moyenne et avale

- Alluvions du Perthois

- Alluvions de la Marne

- Alluvions de l’Aisne

- Alluvions de l’Oise

Les masses d’eau ont été définies sur la section la plus productive et donc la plus exploitée de la vallée alluviale. L’extension de la nappe alluviale peut ainsi être plus importante que celle de la masse d’eau souterraine correspondante.

Figure : Principales nappes alluviales du bassin Seine-Normandie et codes des masses d’eau associées

Alluvions de l’Aube

Cette nappe alluviale se développe sur les départements de la Haute- Marne , l’Aube et de la Marne (territoire champenois de la région Grand-Est).

Elle concerne pour partie la masse d’eau FRHG008

On distingue trois configurations différentes en fonction de la nature géologique du substratum.

- En amont, les alluvions sur calcaires (formations aquifères du Tithonien, du Kimméridgien et du Dogger) sont généralement peu exploitées (formation peu profonde et extension limitée) sauf apports latéraux par les coteaux importants (secteur de Bar-sur-Aube)

- En partie médiane, les alluvions sur argiles (formations imperméables des Marnes de Brienne), constituées principalement de sables et graviers souvent noyés dans une matrice argilo-sableuse, ont une épaisseur et une extension plus importante. Ces caractéristiques et la présence d’anciens chenaux déterminant localement des surépaisseurs sont favorables à l’exploitation de granulats ou à l’implantation de forages pour l’alimentation en eau potable

- En aval, les alluvions sur craie ont une épaisseur moyenne de 5 mètres et forment avec le substratum perméable un aquifère particulièrement exploitée, en particulier pour l’alimentation en eau potable. La productivité des alluvions dépendra essentiellement de l’état de fracturation/fissuration de la craie sous-jacente.

Alluvions de la Seine amont

La Seine prend sa source à Source-Seine, en Côte-d’Or sur le plateau de Langres. La nappe alluviale de la Seine amont concerne en amont la Bourgogne-Franche-Comté (département de la Côte-d’Or) et en aval le Grand-Est (département de l’Aube).

La nappe concerne pour partie la masse d’eau FRHG007.

En Côte-d’Or

Les alluvions récentes (présentes au fond de la vallée avec une largeur de 200 mètres à 1 800 mètres) ont un développement notable 20 km en aval de la source de la Seine à Quemigny-sur-Seine. A la traversée des calcaires (secteur de Chamesson/Châtillon-sur-Seine), notamment ceux du Bathonien, les alluvions sont en général dénoyées. Le niveau de la nappe dans les calcaires sous-jacents est à une cote nettement plus basse (au moins en étiage) que celle de la Seine. On doit alors considérer que, dans ce secteur, la nappe des alluvions de la Seine n’existe pas.

Quand les alluvions reposent sur des formations peu perméables (argiles du Lias ou marnes du Bajocien supérieur à l’amont de Chamesson et marno-calcaires du Callovien-Oxfordien à l’aval d’Etrochey), les alluvions sont aquifères et la nappe est captive ou semi-captive (recouvrement argileux). Ses fluctuations suivent le niveau de la Seine qui alimente la nappe . L’alimentation par les formations marno-calcaires du substratum et des coteaux est, à priori, faible.

Le réservoir

aquifère

des alluvions de la Seine amont, tel qu’il est définis dans

BDLISA

, commence donc à partir de Sainte-Colombe-sur-Seine/Etrochey (10 km avant la limite interdépartementale Côte-d’Or/Aube). Les alluvions récentes de la vallée de Seine contiennent alors une

nappe

peu profonde emmagasinée dans les graviers de base et en contact direct avec les réseaux karstiques des formations calcaires du Jurassique (résurgences situées directement dans le fond de la vallée).

Globalement la

nappe

alluviale a un rôle important pour l’

AEP

du département de la Côte-d’Or car elle représente, notamment dans le Châtillonnais, la seule ressource non karstique, donc ressource moins vulnérable et, surtout, plus régulière que les petits captages de sources issues des calcaires.

Dans l'Aube

La masse d’eau FRHG007 telle qu’elle a été définie dans le cadre de la DCE commence dans le secteur de Troyes où la nappe des alluvions, constituée de sables et graviers, est particulièrement développée (5 à 10 mètres), très productive et activement exploitée. Elle assure l’alimentation en eau potable des collectivités de l’agglomération Troyenne : champs captant de Courgerennes et de la Chapelle-Saint-Luc, AEP Saint-Thibault et Chappes) y compris sur substratum imperméable tels que les marnes de Brienne.

Les alluvions de la Seine en aval de Troyes reposent sur la Craie grise et marneuse du Turonien (crétacé supérieur). Elles sont constituées d’alluvions récentes argileuses surmontant des alluvions anciennes sablo-graveleuses.

Sur ce secteur il existe un réel besoin concernant la connaissance de la ressource alluviale et les interactions avec les autres systèmes (coteaux, substratum, cours d’eau) sur les aspects « qualité » (pollution dues aux activités industrielles autour de l’agglomération Troyenne) aussi bien que les aspects « quantité » (contribution aux phénomènes de remontée de nappe observés notamment lors des épisodes d’inondation de mai et novembre 2013).

Alluvions de la Bassée

Les alluvions de la Bassée sont caractérisées par la masse d’eau FRHG006.

Cette nappe alluviale concerne dans sa partie amont le Grand-Est (Aube) et dans sa partie avale l’Ile-de-France (Seine-et- Marne ) et la Bourgogne-Franche-Comté (Yonne).

Sur la partie amont la nappe présente un substratum uniquement crayeux et se distingue par son épaisseur et son extension importantes. Les milieux humides sont particulièrement importants à protéger étant donné les pressions d’usage (exploitation des granulats, alimentation en eau potable, besoins industriels et agricoles pour l’irrigation).

Sur la partie avale (de Champagne-sur-Seine à la confluence avec le Loing), le substratum alluvial est localement constitué par les argiles plastiques du Sparnacien et la nappe alluviale devient semi-captive entre les limons argilo-tourbeux au sommet et des argiles noires à lignites et pyrites à la base.

Alluvions de la Seine moyenne et avale

Cette nappe alluviale, la plus importante du bassin Seine-Normandie, traverse deux territoires (Normandie et Ile-de-France) et 6 départements (Eure, Seine Maritime, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise).

La nappe concerne pour partie la masse d’eau FRHG001.

On distingue :

- Les alluvions de la Seine Moyenne de sa confluence avec le Loing à Champagne-sur-Seine en Seine-et- Marne à la Boucle de Gennevilliers en aval de Paris (ce tronçon n’est pas intégré à l’emprise de la masse d’eau FRHG001)

- Les alluvions de la Seine Moyenne de Gennevilliers à la confluence avec l’Epte (limite départementale Eure/Yvelines)

- Les alluvions de la Seine aval en Normandie de la confluence de l’Epte à l’estuaire de la Seine.

Alluvions de la Seine moyenne de sa confluence avec le Loing à la Boucle de Gennevilliers

En remontant le cours de la Seine de Champagne-sur-Seine (Seine-et- Marne ) jusqu’à Paris, les alluvions de la Seine reposent sur des substratums très différents.

- De Champagne-sur-Seine à Corbeil-Essonnes, le substratum des alluvions est essentiellement constitué par les faciès lacustres de l’Eocène (notamment calcaires de Champigny fissurés beaucoup plus perméables que les alluvions). L’ aquifère calcaire reste toutefois déconnecté de la Seine du fait de la présence d’alluvions localement argileuses et de la présence de bancs marneux au sommet des calcaires de Champigny sous-affleurants.

- De Corbeil-Essonnes à la Confluence avec la Marne , le substratum alluvial devient assez complexe avec des faciès de l’Eocène variés : marno-gypseux du Ludien, marneux du Bartonien-Ludien, argilo-sableux de l’Auversien, « marnes et caillasses » du Lutétien. Les alluvions ont localement été très exploitées pour l’extraction des sables et graviers et peu de mesures ont été effectuées depuis le début de l’exploitation. La compréhension du système se limite donc à quelques études locales sur les gravières (peu d’information sur l’extension de la nappe alluviale et l’évolution des écoulements au cours du temps). Localement il a été constaté des perturbations des écoulements souterrains par l’exploitation intensive des sablières/gravières et la mise en place de remblais hétérogènes créant des barrières étanches (plaine de Valenton – étude BRGM : VERNOUX, 2000).

- Au niveau de l’agglomération parisienne, l’individualisation de la nappe alluviale est rendu difficile par la présence de travaux souterrains et d’une urbanisation dense. L’épaisseur de la nappe est très variable (généralement 5 m et exceptionnellement 10 m au centre de Paris, rive gauche et à l’intérieur de la boucle de Gennevilliers) et dépend essentiellement de la cote du substratum. Les débits obtenus dans les alluvions sont également très variables en fonction notamment de la nature du substratum : Craie (Boulogne), Yprésien (Ivry, XVe, Puteaux), Lutétien (centre de Paris, Neuilly), Bartonien (boucle de Gennevilliers). Dans Paris, sur la rive droite et dans certaines zones de banlieue (Villeneuve-la-Garenne), les niveaux piézométriques de la nappe des alluvions ont considérablement baissés du fait de l’urbanisation croissante. Les alluvions de la Seine à Paris ont été étudiées en détail par P. DIFFRE (1969) dans la synthèse hydrogéologique de Paris et sa proche Banlieue.

Alluvions de la Seine moyenne de Gennevilliers à la confluence avec l’Epte

La productivité de la nappe alluviale de la Seine moyenne est variable tout au long du cours de la Seine en fonction de l’épaisseur et de la nature plus ou moins argileuse de la formation mais également en fonction de son substratum.

Sur ce tronçon, les alluvions de la Seine moyenne présentent trois zones particulièrement productives qui ont le caractère commun de posséder un substratum crayeux.

- Méandre de Croissy : La nappe alluviale (ép. d’environ 12 m) est en relation hydraulique avec la craie fissurée (fissuration sur environ 15 m) et avec la Seine.

- Secteur d’Aubergenville : La nappe alluviale, localement en relation directe avec la Seine et la Craie sous-jacente, s’élargie considérablement sur sa rive gauche à partir des Mureaux (dès que le substratum devient crayeux).

- Région de Moisson : Dans les parties concaves des méandres, entre Mantes et Bonnières-sur-Seine, se développent d’importantes plaines alluviales (plus de 3 km de large) au sein desquelles la nappe , caractérisée par une perméabilité réelle très irrégulière, est en lien avec la Seine et la craie sous-jacente.

Le complexe aquifère alluvions sur craie en vallée de Seine est ainsi largement exploité et fournit l’essentiel de la ressource pour l’alimentation en eau potable (champs captants de Croissy et Aubergenville).

Alluvions de la Seine aval en Normandie de la confluence de l’Epte à l’estuaire de la Seine

En Normandie, la quasi-totalité du cours actuel de la Seine est située dans une gouttière dont le substratum du remplissage de vallée (bed-rock) est constitué essentiellement de craie. A noter que le bed-rock crayeux est localement karstique (réseaux souterrains de Caumont et grotte de la Jacqueline en aval de Rouen par exemple). Du fait de failles importantes, il existe 4 exceptions à cette règle qui impliquent localement pour la nappe alluviale des caractéristiques hydrogéologiques spécifiques.

Le substratum sous les alluvions du fond de vallée peut être constitué :

- de sables de l’Albien à Vernon

- de calcaires du Portlandien à Rouen

- de niveaux sablo-gréseux à glauconie de l’Albien à Villequier

- de niveaux albo-cénomaniens à Tancarville jusqu’aux marno-calcaires de l’Oxfordien au Havre, en recoupant les sables continentaux de l’Aptien et les marnes, argiles et calcaires du Kimméridgien

On distingue généralement dans les alluvions de la Seine aval ( nappe d’accompagnement de la basse Seine) trois secteurs différents :

- La zone fluviatile, située en amont du barrage de Poses avec un substratum crayeux

- La zone médiane (ou zone d’estuaire fluviale), située entre Tancarville et le barrage de Poses, soumise à la marée et reposant sur le substratum crayeux

- La zone estuarienne sujette à l’onde de la marée et située à l’aval de Tancarville

- Sur le plan lithologique les alluvions sont composées de sables fins argileux, silts et tourbes (alluvions supérieurs d’âge holocène très peu perméables) reposant sur les matériaux grossiers (graves de fond)

Sur le plan hydrogéologique, les graves de fond constituent le principal réservoir en eaux souterraines et abritent la nappe d’accompagnement. Ces graves de fonds occupent de manière apparemment continue le fond de la basse vallée de Seine mais varient en épaisseur et en lithologie (fraction graveleuse plus ou moins infirmée). Ces variations n’expriment pas de différentiel marqué de la nappe d’accompagnement dont le comportement hydrodynamique est réputé homogène et sans discontinuité majeure. Les graves de fonds, essentiellement en contact avec le substratum crayeux en amont de Tancarville sont en continuité hydraulique forte avec la craie.

Au toit des graves de fonds, les alluvions supérieurs holocènes (sablo-argileuses, semi-perméable à imperméables) favorisent, avec la surpression hydraulique de la craie en fond de vallée, la mise en charge assez systématique de la nappe d’accompagnement notamment en période de hautes eaux de la craie. La nappe d’accompagnement serait alors en état de légère captivité expliquant certains phénomènes d’artésianisme observés sur la plupart des boucles de la Seine notamment sur le Marais Vernier rive gauche de l’estuaire de la Seine, au sud du pont de Tancarville (phénomène assez fréquent en hiver lors des années pluvieuses).

Dans la zone estuarienne (aval Tancarville), les phénomènes d’artésianisme dans les graves de fonds de la basse vallée de la Seine (observés à l’amont en 2001 en période de hautes eaux) disparaissent. Plusieurs paramètres peuvent expliquer cette nouvelle configuration :

- Les graves de fonds s’enfoncent vers 30 à 40 mètres de profondeur

- Le comblement holocène (alluvions superficiels) est plus épais et comprend à la base des niveaux peu perméables fortement continus

- le substratum n’est plus de nature crayeuse et n’est plus en relation hydraulique directe avec le versant crayeux (alimentation par la craie limitée aux versants). Le bed-rock s’avère de nature beaucoup moins perméable ( faciès argileux dominant)

De nombreuses études ont été réalisées dans la basse vallée de la Seine concernant les relations nappes /rivières ou nappe de la craie/ nappe alluviale, les zones humides, le fonctionnement hydraulique des différents systèmes, les capacités des ressources en eaux souterraines en regard des prélèvements…

Alluvions du Perthois

La nappe alluviale du Perthois, qui se développe sur en Grand-Est (départements de la Marne , Haute- Marne et Meuse), se singularise par sa géométrie particulière en « patte d’oie ».

Elle englobe les alluvions de la Blaise, de la Marne , du Saulx et de l’Ornain qui reposent, dans ce secteur, sur les argiles du Gault (Albien). La qualité des formations alluviales et la productivité intéressante de la nappe (alimentée principalement par les cours d’eau et les précipitations efficaces) explique l’usage important fait pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation et l’exploitation de granulats.

La nappe est caractérisée par la masse d’eau FRHG005.

Alluvions de la Marne

Cette nappe alluviale se développe en Grand-Est (Haute- Marne , Meuse et Marne ) pour sa partie amont et en Hauts-de-France (Aisne) et Ile-de-France (Seine-et- Marne et Val de Marne ) pour sa partie aval.

Cette nappe alluviale est un aquifère majeur reposant dans sa partie amont sur la craie sous-jacente (département de la Marne ) et dans sa partie aval, où elle devient plus étroite (500 m à 1 km), sur les terrains du Tertiaire (département de l’Aisne et d'Ile-de-France).

Les possibilités aquifères sont ainsi variables en fonction des apports latéraux et sous-jacents mais également des rapides variations de perméabilité , d’épaisseur mouillée et des débits spécifiques. Lorsque le substratum est crayeux, la nappe de la Craie est en lien directe avec la nappe alluviale, formant avec celles-ci un aquifère multicouche alluvions-craie, unique et important. Ainsi les niveaux et débits de la Marne sont tributaires du niveau de la nappe qui joue un rôle régulateur.

La nappe concerne pour partie la masse d’eau FRHG004.

Alluvions de l’Aisne

Cette nappe alluviale traverse le Grand-Est (département des Ardennes et de la Marne ) et les Hauts-de-France (l’Aisne et l’Oise).

La nappe concerne pour partie la masse d’eau FRHG003.

Sur le sud du département des Ardennes et une partie du département de la Marne , les alluvions sont fortement argileuses, plus ou moins calcaires, généralement épaisses d’1 à 3 mètres et reposent sur des alluvions plus graveleuses. L’ aquifère alluvial conserve des caractéristiques intéressantes pour des usages agricoles et l’élevage quand l’épaisseur est suffisante (plus de 3 à 4 mètres sur substratum argileux par exemple) ou quand les calcaires du Jurassique donnent lieu à des résurgences dans le fond de la vallée alluviale (secteur de Bayonville, Quatre-Champs, Grandpré dans les Ardennes).

Dans la partie aval du cours d’eau de l’Aisne, les alluvions recouvrent la nappe de la craie (très perméable) et se raccordent avec elle pour former un seul et même aquifère . Dans les départements de l’Aisne et de l’Oise, les alluvions se sont déposées d’abord sur les sables du Thanétien, en connexion hydraulique avec la craie, puis sur les sables de Cuise et sur les argiles sparnaciennes (Yprésien). Les débits sont importants et les rabattements faibles. L’amplitude des variations saisonnières est de l’ordre du mètre. La nappe est exploitée pour l’alimentation en eau potable.

Alluvions de l’Oise

L’Oise prend sa source en Belgique puis traverse les territoires des Hauts-de-France (Aisne et Oise) et Ile-de-France (Val-d’Oise).

La nappe concerne pour partie la masse d’eau FRHG002.

Le cours d’eau amont de l’Oise est très sinueux et ne reçoit des affluents qu’en rive gauche : la Serre, le Thon, ou encore l’Ailette et l’Aisne. Le seul affluent significatif de l’Oise en rive droite est le Thérain, dans le département de l’Oise. De Compiègne à Pontoise (avant sa confluence avec la Seine), les dépôts alluvionnaires de la vallée de l’Oise sont constitués de matériaux fins, et localement d’alluvions plus grossières. La nappe alluviale de l’Oise s’étend dans une vallée plus ou moins étroite (500 m à 3 km) avec une épaisseur inférieure à 10 m.

Tout au long de son tracé, le substratum de l’ aquifère des alluvions de l’Oise est constitué d’une succession de formations perméables comme la craie, les sables ou les calcaires tertiaires (dans ce cas la nappe alluviale est en connexion hydraulique avec la nappe sous-jacente) ou de formations imperméables comme les argiles du Sparnacien (la nappe des alluvions est alors indépendante et forme une unité hydrogéologique à part entière). La nappe alluviale est normalement en position de drainage par l’Oise et son alimentation se fait à la fois par impluvium direct et par les apports latéraux des aquifères encaissants dont elle constitue le niveau de base. Une alimentation par la nappe sous-jacente peut également exister. Lors des crues de rivière, lorsqu’il y a débordement et inondation, les écoulements entre le cours d’eau et la nappe alluviale s’inversent.

Bibliographie

- AGENCE FINANCIERE DU BASSIN SEINE-NOMANDIE (1974) - Les bassins de la Seine et des cours d’eau normands - Tome 1 - Ressources d’eau et données hydrologiques - Fascicule 4 : eaux souterraines.

- ALLARD, BERTON, DUBUS, MEGNIEN (1966) - Etude hydrogéologique de la région de Moisson et comparaison avec les captages d’Aubergenville. 53 p. 9 cartes. Rapport BRGM /66-DSGR-A-065.

- ALLIER A. ET CHRETIEN P. (2009) - Atlas hydrogéologique numérique de l’Aisne – Notice – Rapport final. 158 pages, 65 illustrations, 10 tableaux, 6 annexes. Rapport BRGM /RP-57439-FR.

- ASFIRANE F. (2006) - Etude hydrogéologique de la Boucle de Moisson. 39 p. Rapport BRGM /RP-54461-FR.

- BAULT V., BORDE J., FOLLET R., LAURENT A., TOURLIERE B. AVEC LA COLLABORATION DE LEVEAU E. ET WILLEFERT V. (2012) - Atlas hydrogéologique numérique de l’Oise. Phase 3 : Notice. Rapport final.320 p., 81 ill., 55 tab., 2 ann., 1 cd-rom, 1 carte A0. Rapport BRGM /RP-61081-FR.

- BERGER G. (1987) - Gisement alluvial de Persan (Val d’Oise) - Etude d’impact hydrogéologique. 66 p. 12 cartes Rapport BRGM /87-SGN-596-IDF.

- BERGER G., Delpont G., Dutartre Ph., Desprats J.F.(1995) - Evolution de l’environnement paysager de la vallée de la Seine - Cartographie historique et prospective des exploitations alluvionnaires de la Bassée. 39 p. 12 pht. Rapport BRGM /RR-38726-FR.

- BOS P., FERRANDES R., STANUDIN B. (1970) - Etude du gisement des matériaux alluvionnaires de la boucle de Jablines (Seine-et- Marne ). 46 p. 9 pht., 12 cartes. Rapport BRGM /70-SGN-164-BGA.

- BRGM (1965) - Possibilités aquifères des alluvions du val de Seine en Nogent-sur-Seine et Montereau, incluant la carte géologique et géomorphologique de la Bassée. 452 p. 3 vol, 99 pht., 16 cartes Rapport BRGM /65-DSGR-A-076.

- CALBA F., CONRAD G., LE NIR M., PEAUDECERF P. PANEL R., BIAN H. (1980) Etude de l’évolution qualitative et quantitative des ressources en eau souterraine de la boucle gauche de la Seine à Rouen et simulation sur modèle mathématique –– Rapport BRGM /80-SGN-161-HNO.

- CAMARD R., DAGUE Ph., MERCIER R. (1970) - Etude géologique et hydrogéologique de la plaine alluviale de l’Oise à Maurécourt. 51 p. 1 carte Rapport BRGM /70-SGN-300-BDP.

- CAMPINCHI J., MORCX PH., PANET Ph. (1980) - Renforcement de l’alimentation en eau potable de la région de Provins - actualisation des données sur la nappe de la Bassée. 50 p., 3 pht. Rapport BRGM /80-SGN-804-IDF.

- CAOUS J-Y. ET COMON D. (1987) - Notice de l’atlas hydrogéologique de l’Oise, 84 p., 17 fig., 9 tab.

- DELEPOUVE A. (1978) - Thèse (références indisponibles, citée dans le rapport BRGM RP-52473-FR).

- DIFFRE Ph. (1969) - Hydrogéologie de Paris et sa proche banlieue, thèse de 3e cycle, Faculté des Sciences de l’université de Paris.

- DRICON C. (1960) - Recensement des réserves de sables et graviers d’alluvions de la Région Parisienne - Bassin de la Seine en amont de Paris (Zone II Melun). 33 p. 1 carte Rapport BRGM /BRGG-A1598.

- DUPONT J-P., FOURNIER M., MASSEI N., VALDES D., DUPUIS E., SLIMANI S., LAIGNEL B. (2005) - Thème 3 : Contribution de l’ aquifère de la craie au débit de la Seine aval : suivi et interprétation des données hydrologiques acquises sur le site témoin de Norville- GIP Seine-Aval / Université de Rouen – UMR CNRS 6143 M2C.

- EQUILBEY.E., SCHOMBURGK.S. (2003) - Etude diagnostic de faisabilité d’un réseau piézométrique de connaissance de la nappe d’accompagnement de la Seine et des zones humides associées – Rapport BRGM /RP-52473-FR.

- FOURNIER M. (2006) - Interrelations entre la nappe de la craie et la Seine. Etude préliminaire sur le site pilote de Norville ; Thèse- Université de Rouen – UMR CNRS 6143 M2C.

- GOURCY L., WINCKEL A., BARAN N., BRENOT A., GUITIERREZ A. (2007) - Impact sur la qualité de la ressource en eau souterraine du surstockage dans la plaine alluviale de la Bassée. 172 p. Rapport BRGM /RP-55918-FR.

- HOLE J.P. ET DE LA QUERIERE P. (1979) - Détermination des volumes d’eau prélevables dans le bassin moyen de l’Andelle (76) pour l’alimentation en eau potable de l’agglomération rouennaise. Rapport BRGM /79-SGN-296-HNO.

- HOLE JP. (1984) - Influence du bassin de rejet des eaux usées industrielles de la Société Steiner à Saint-Marcel (Eure) – Rapport BRGM /84-AGI-059-HNO.

- JARDANI A., DUPONT JP., REVIL A., MASSEI N., FOURNIER M., LAIGNEL B (2012) - Geostatistical inverse modeling of the transmissivity field of a heterogeneous alluvial aquifer under tidal influence. Journal of Hydrology Volumes 472-473, 2012, pages 287 – 300. Université de Rouen, M2C, UMR 6143, CNRS, Morphodynamique Continentale et Côtière, Bât. IRESE A, Mont Saint Aignan, France / Colorado School of Mines, Dept. of Geophysics, Golden, CO, USA / ISTerre, CNRS, UMR CNRS 5275, Université de Savoie, 73376 Le Bourget du Lac Cedex, France.

- JAUFFRET D. (2003) - Ressources patrimoniales en eau souterraine dans le département de la Côte-d’Or. Délimitation, caractéristiques et propositions pour leur préservation. 69p. Rapport BRGM /RP-52156-FR.

- LEFEBVRE D., DE LA QUERIERE Ph. et LEBOULANGER T. (1993) - Nappe captive et sous-écoulements : le rôle des alluvions en Basse Seine – Université de Rouen, Faculté des Sciences, Laboratoire de Géologie.

- LELIEVRE.R.F., ROUX.J.C., VAN.DEN.AVENNE.S., TREMEMBERT.J. (1968) - Etude hydrogéologique de la zone industrielle aval de Rouen (Seine Maritime). Résultats des travaux réalisés du 1/5/1965 au 31/12/1967. Rapport BRGM /68-SGN-066-PNO.

- MARTIN P. (1970) - Etude des alluvions pléistocènes de la Seine dans le méandre de Cléon (Seine Maritime). Faculté des Sciences de l’Université de Rouen.

- MEGNIEN C. (1970) - Atlas des nappes aquifères de la région parisienne.

- MEGNIEN C. (1979) - Hydrogéologie du centre du bassin de Paris. Contribution à l’étude de quelques aquifères principaux. Thèse Université Paris VI. Mémoires du BRGM n° 98. 532 p.

- MOURON R., RESENDE S., ET TRIBOUT J.L.(1984) - Inventaire des ressources et contraintes d’exploitation des granulats alluvionnaires dans les Vallées de l’Aisne entre Soisson et Compiègne et de la Vesle entre Conde-Sur-Aisne et Fisme (Département de l’Aisne). Rapport BRGM /84-AGI-369-PIC.

- NOUGIER J. (1959) – Les alluvions quaternaires du bassin de la Seine – Zones III et I. 41 p. 2 cartes. Rapport BRGM /BRGG-A1628.

- PANEL R. (1994) - Impact des carrières de granulats sur les ressources en eau souterraine – Plaine du Perthois – Etude des modalités d’exploitation destinées à réduire les impacts hydrodynamiques Rapport BRGM /RR-37973-FR.

- PEAUDECERF P., VAN DEN AVENNE S. (1971) – Etude hydrogéologique de la plaine de Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). Résultats de la première phase des travaux - BRGM /71-SGN-135-PNO.

- RODET J. (1991) - La craie et ses karsts – Centre Normand d’étude du karst et des cavités du sous-sol et Groupe Seine.

- ROGNON P. (1967) – Variations avec la marée de la nappe alluviale de la Seine à Tancarville. Rapport BURGEAP.

- ROUX J.C.(1975) - Recherche de sites de captage dans la vallée de l’Andelle entre Croissy et Fleury-sur-Andelle (Eure) Rapport BRGM /75-SGN-030-PNO.

- ROUX J.-C. et al. (2005) - Aquifères et eaux souterraines en France. 2vol, 994p.

- SAFEGE-HORIZON (2001) - Etude hydraulique des boucles de la Seine réalisée pour le compte du Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande (PNRBSN).

- SCHOMBURGK S. (2003) - Pré-étude des interrelations Nappes -cours d’eau de l’Oise entre Compiègne et Pontoise Rapport BRGM /RP-52229-FR.

- SCOT & GEOSPHAIR avec l’assistance de GAILLARD S., H. BENDJOUDI H., BRUNSTEIN D. (2005) - Constitution de la base de données hydrogéomorphologiques nécessaire à la caractérisation de la fonctionnalité des corridors fluviaux du bassin Seine-Normandie. Rapport final. Synthèse des travaux. DTO/PCAY/05-752.

- SGODETI (2002) - Etude du fonctionnement hydraulique des prairies humides de l’estuaire – point zéro réalisé par pour la Maison de l’Estuaire.

- VERNOUX J.F.(2000) - Etude hydrogéologique de la nappe alluviale de la Seine - Plaine de Valenton. Rapport BRGM /RP-50337-FR.