Aquifère du Bajocien-Bathonien en Normandie

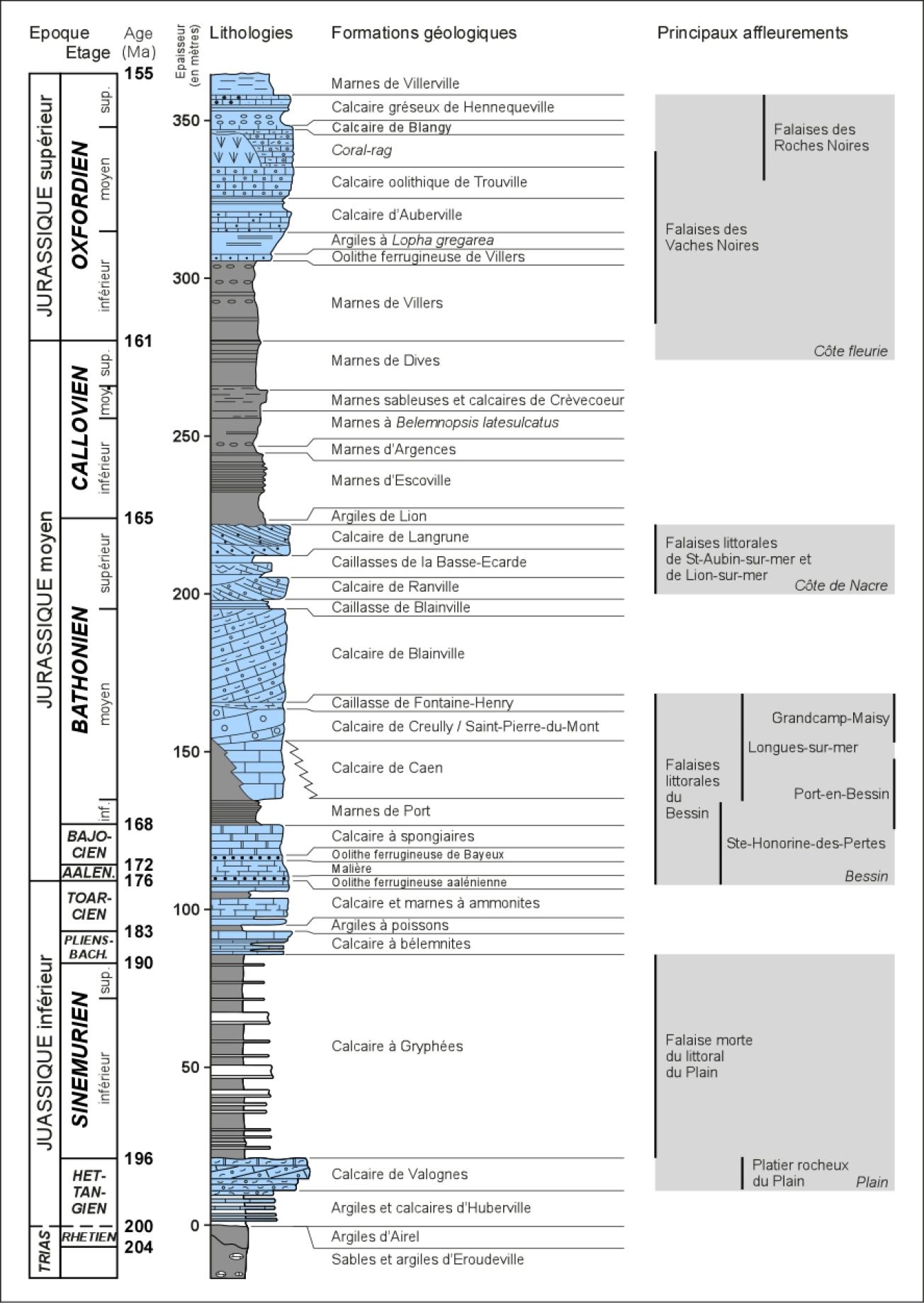

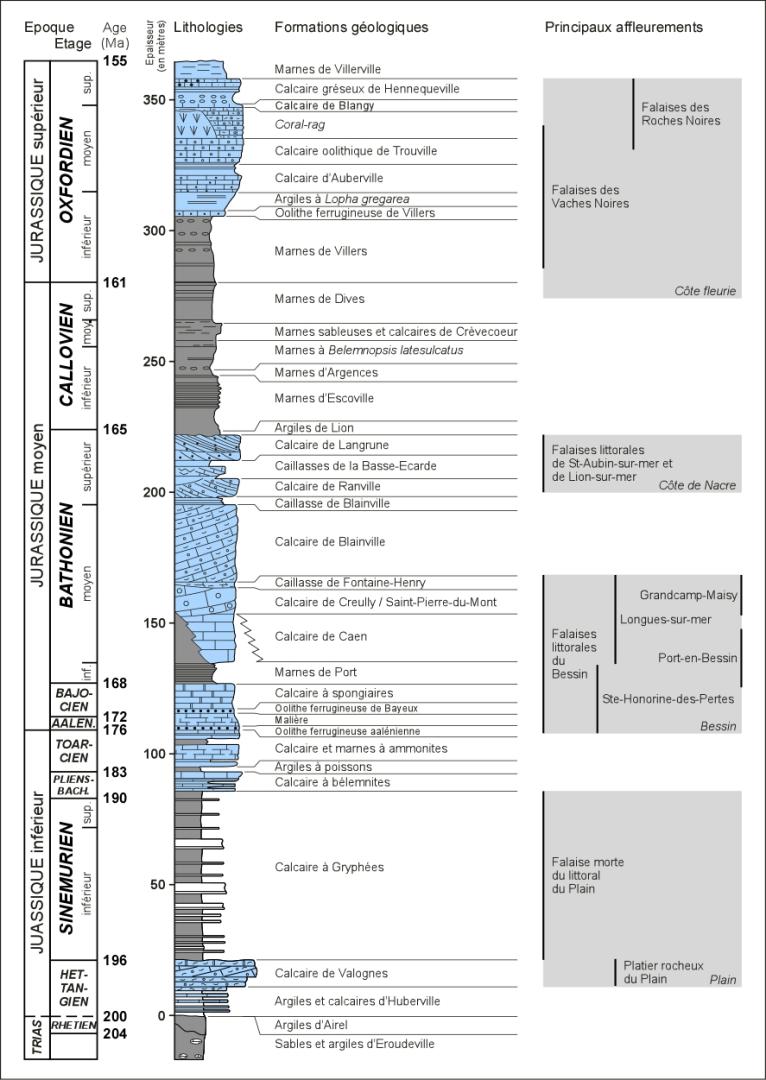

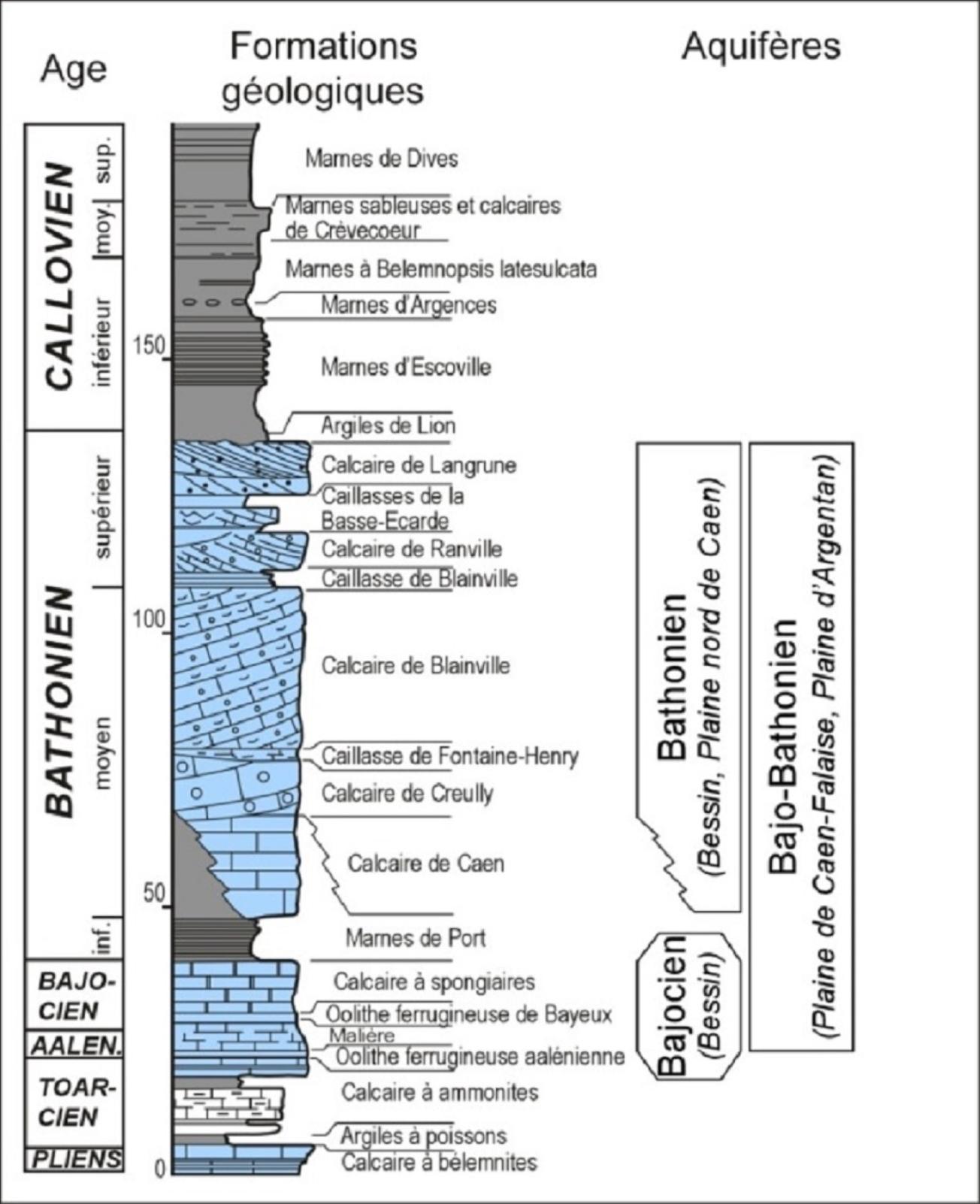

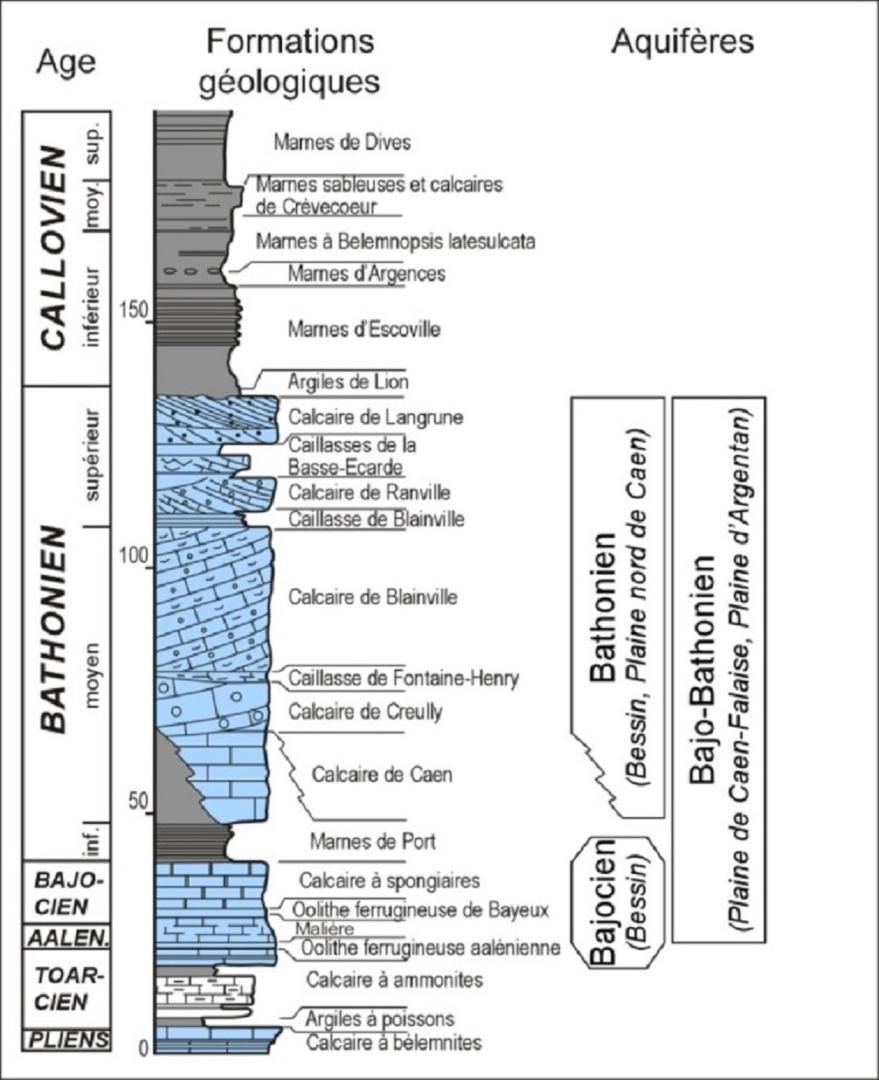

Les formations du Jurassique du territoire bas-normand sont constituées d’une alternance de calcaires et de marnes déposés durant près de 50 Ma, depuis l’Hettangien (calcaires de Valognes) jusqu’au Kimmeridgien (Cap de la Hève).

Au sein de cet intervalle stratigraphique, les calcaires constituent des formations aquifères parmi lesquelles l’ aquifère du Bajo-Bathonien représente la ressource en eau souterraine la plus exploitée du territoire bas-normand.

Quelques éléments de géologie

Une lithostratigraphie complexe

Les spécificités des formations aquifères du Bajo-Bathonien résident dans l’hétérogénéité des roches composant les réservoirs :

- Hétérogénéité verticale due à la superposition de formations sédimentaires à faciès variés (calcaires, marnes et caillasses)

- Hétérogénéité horizontale marquée par la présence de zones fracturés et fissurés, voire karstifiées

- Hétérogénéité spatiale due aux variations latérales de faciès et aux conditions paléoenvironnementales variables régissant le dépôt des formations bajo-bathoniennes

Cette hétérogénéité verticale et latérale des terrains jurassiques s’explique en grande partie par l’histoire géologique de la Basse-Normandie au Jurassique. Une histoire géologique marquée par les va-et-vient de la mer jurassique le long de la bordure ouest du Bassin Parisien.

La Basse-Normandie au Jurassique

Dès le Jurassique inférieur, une transgression marine progresse depuis le cœur du Bassin Parisien vers le domaine émergé armoricain. D’abord timide à l’Hettangien durant lequel se mettent en placent des calcaires détritiques sous faible tranche d’eau (calcaires de Valognes), l’ennoiement marin de la bordure du massif Armoricain s’affirme au Sinémurien supérieur, avec le dépôt de marno-calcaires à huîtres, typiques d’un environnement calme de vasière marine peu profonde (cf. Figure Colonne lithostratigraphique des formations jurassiques de Basse-Normandie - plus bas).

Au Jurassique moyen, se développe une plateforme où des vases et des sables calcaires coquilliers se déposent dans une mer chaude peu profonde. C’est dans cette ambiance de plateforme carbonatée (à l’image de celle existant de nos jours sous les tropiques) que se mettent en place les calcaires formant les falaises littorales du Bessin et les plateaux la Plaine de Caen-Falaise.

A la fin du Bathonien, la plateforme carbonatée armoricaine est ennoyée. Les environnements de dépôt s’approfondissent et permettent la mise en place, au Callovien puis à l’Oxfordien, d’une épaisse série marneuse, particulièrement bien exposée dans les falaises des Vaches Noires entre Houlgate et Villers-sur-mer.

A l’Oxfordien moyen, des calcaires coralliens, comme ceux armant les reliefs du Pays d’Auge surplombant Villers-sur-mer, Blonville-sur-mer et Deauville-Trouville, annoncent le développement d’une nouvelle plateforme carbonatée qui fonctionnera seulement deux millions d’années. De l’Oxfordien supérieur jusqu’au Kimméridgien, les dépôts marneux d’une vasière marine représentent les derniers termes du Jurassique bas-normand.

Les formations marno-calcaires jurassiques de Basse-Normandie se sont ainsi déposées dans une mer épicontinentale située en bordure de la vaste île que formait le massif Armoricain. Cette mer était tantôt sous l’influence d’eaux chaudes venant du Sud permettant le développement d’une plateforme carbonatée tropicale peu profonde, tantôt sous celle d’eaux froides venant du Nord générant des dépôts marneux en milieu plus profond. Cette histoire géologique faite de « va-et-vient » de la mer au Jurassique explique la présence de formations tantôt calcaires, tantôt marneuses.

Des formations bajo-bathoniennes dont la géométrie donne naissance à plusieurs aquifères

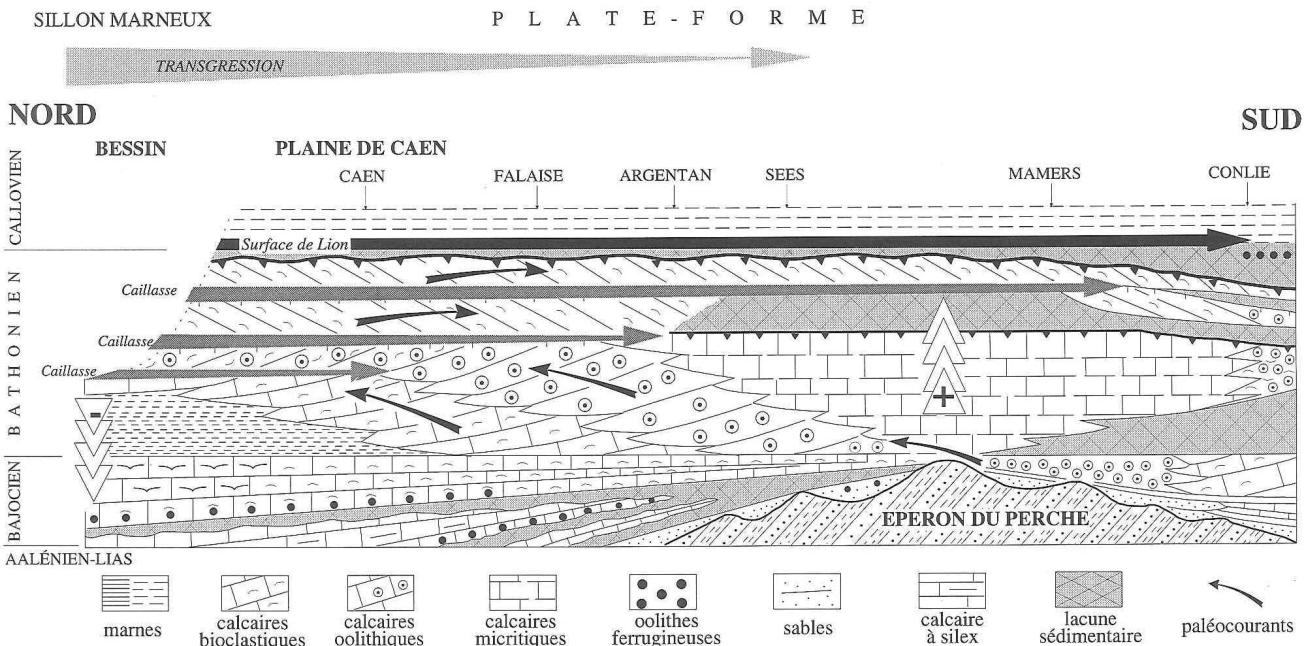

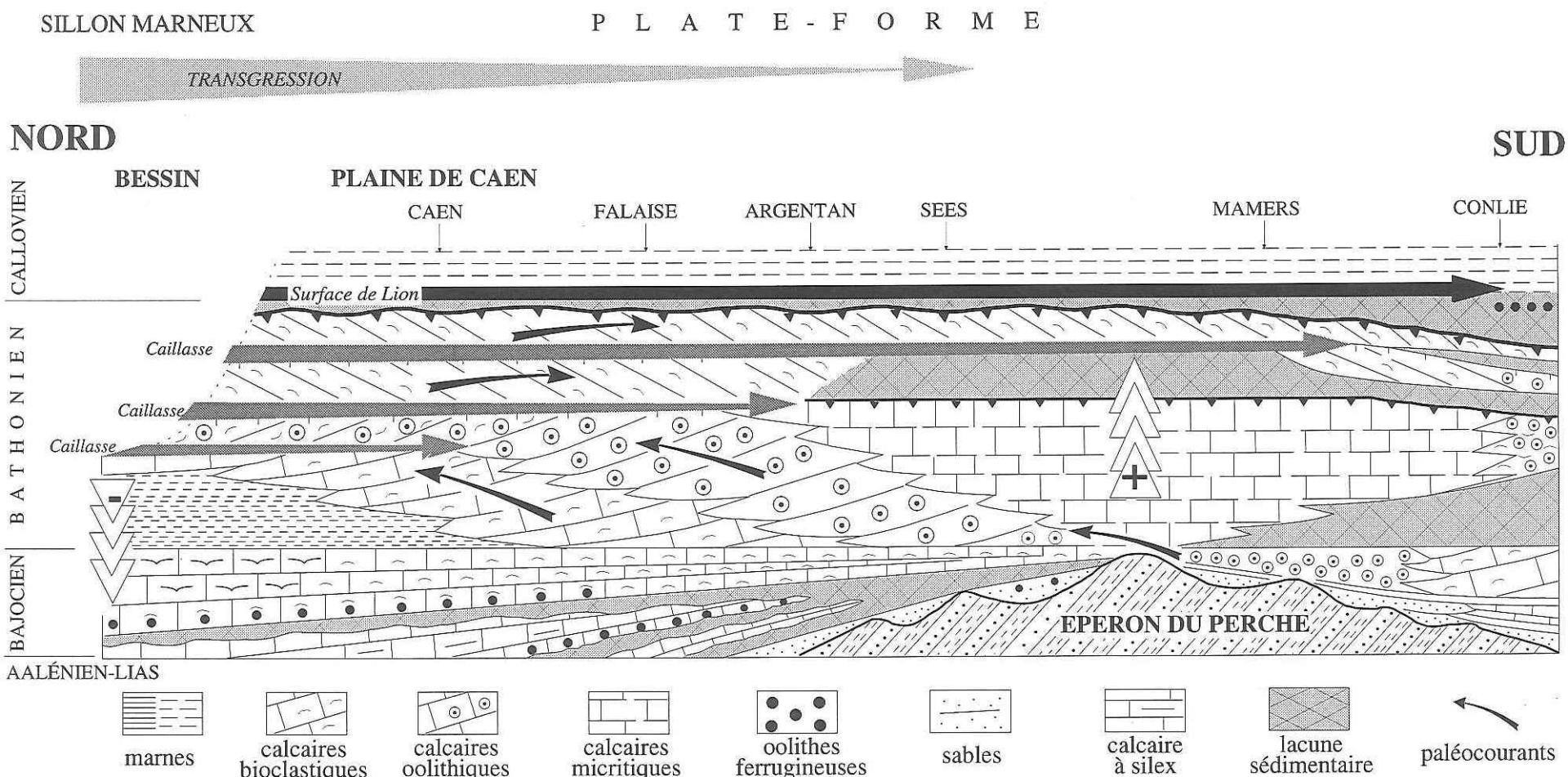

La sédimentation du Jurassique moyen s’inscrit dans une tendance à la transgression depuis l’Aalénien jusqu’au Bathonien inférieur. Cette transgression fait suite à une période d’instabilité (Toarcien supérieur à Aalénien inférieur) qui provoque érosions, lacunes de dépôts et sédimentation condensée. Ce n’est que dans la partie supérieure de l’Aalénien que s’installe en Basse-Normandie la plateforme carbonatée armoricaine.

Si de l’Aalénien supérieur jusqu’au Bathonien supérieur, le milieu de dépôt correspond essentiellement à celui d’une plateforme carbonatée, des oscillations cycliques du niveau marin font néanmoins varier les environnements (et les faciès ) entre :

- Une plateforme proximale avec des calcaires parfois détritiques, souvent oolithiques de faible tranche d’eau, qui marquent les phases de progradation de la plateforme

- Une plateforme externe avec des marnes et des calcaires marneux à faciès caillasses, qui enregistrent des épisodes transgressifs

Superposée à cette évolution cyclique des environnements de dépôt, la persistance de haut-fond paléozoïque sur la bordure du massif Armoricain perturbe localement la distribution paléogéographique des dépôts durant tout cet intervalle stratigraphique (cf. Figure La répartition des principaux faciès sédimentaires au sein des formations du Jurassique moyen de Basse-Normandie - plus bas).

Les formations du Jurassique moyen bas-normand révèlent ainsi des faciès qui varient dans l’espace et dans le temps, entre des faciès franchement calcaires et des faciès plus marneux. Cette alternance verticale et latérale des faciès forme un ensemble multicouche dont le comportement hydrogéologique varie à l’échelle de la Basse-Normandie (cf. Figure Succession lithostratigraphique des formations bajociennes et bathoniennes de Basse-Normandie - plus bas).

- Côté Bessin, la présence des puissantes marnes de Port-en-Bessin délimite verticalement les deux principaux aquifères régionaux, l’ aquifère bathonien surmontant l’ aquifère (aaléno-) bajocien

- Côté plaine de Caen, l’absence des marnes de Port-en-Bessin ne permet plus de différencier les deux aquifères principaux. La présence de plusieurs horizons plus marneux (les caillasses) au sein du Bathonien semble néanmoins constituer des niveaux peu perméables qui isolent des compartiments hydrogéologiques à l’intérieur du Bathonien (cas des calcaires de part et d’autre de la caillasse de Fontaine-Henry au sud-est de Caen)

Seine-Normandie

Seine-Normandie