Seine-Normandie

Seine-Normandie

Aquifère de l’Eocène supérieur

L’Éocène supérieur couvre la quasi-totalité de la région parisienne, mais les niveaux qui le composent présentent de nombreuses variations de faciès plus ou moins intéressantes du point de vue hydrogéologique.

Seuls le Calcaire de Champigny et le Calcaire de Saint-Ouen contiennent une nappe puissante et exploitable dans tout le secteur sud et sud-est de la région parisienne, au niveau du plateau de Brie et sous le plateau de Beauce.

Dans quels secteurs l’aquifère est-il exploitable ?

La

nappe

de Champigny n’est exploitable que dans le secteur du

faciès

calcaire

du Ludien, c’est-à-dire dans le sud et le sud-est de l’Ile-de-France. La

nappe

des sables de Beauchamp n’est exploitable que lorsque le

faciès

est sableux, au nord. Dans le nord de l’Ile-de-France et dans la région entre Longjumeau et Paris, la présence de gypse dans les niveaux stratigraphiques de l’Éocène supérieur rend l’eau fortement minéralisée et inutilisable.

A l’ouest, les

faciès

marneux prédominant et la faible épaisseur du réservoir diminuent considérablement l’intérêt de cette

nappe

.

A l’échelle régionale, la nappe la plus importante est celle comprise dans le Calcaire de Champigny : elle se limite donc au territoire du faciès calcaire du Ludien, c’est-à-dire à dire en Brie et en Bière.

Dans le secteur de la Brie

On applique le terme de nappe des calcaires de Champigny à la totalité des eaux souterraines de l’ensemble multicouches des réservoirs calcaires présents au niveau du plateau de Brie.

AQUI’ Brie (Association de l’ aquifère des calcaires de Champigny en Brie) a pour objet la connaissance et le suivi de l’état de la nappe et de ses usages, et le développement, la promotion des actions de protection, d’amélioration et d’utilisation raisonnée de ses eaux, dans une perspective de gestion patrimoniale.

Un important réservoir aquifère multicouches

Le plateau de Brie comporte un très important réservoir aquifère regroupant l’ensemble des dépôts lacustres calcaires et siliceux : les calcaires ludiens (aussi appelés Calcaire de Champigny s.s.) et les formations bartoniennes et lutétiennes, passant également à un faciès calcaire lacustre localement.

Selon l’épaisseur et la perméabilité de certains niveaux peu perméables intercalés, en particulier les Marnes infragypseuses (ou marnes infra-ludiennes) et les Sables de Beauchamp, les formations de l’Éocène supérieur se comportent d’un point de vue hydrogéologique comme un même ensemble, appelé « aquifère multicouches des calcaires de Champigny ».

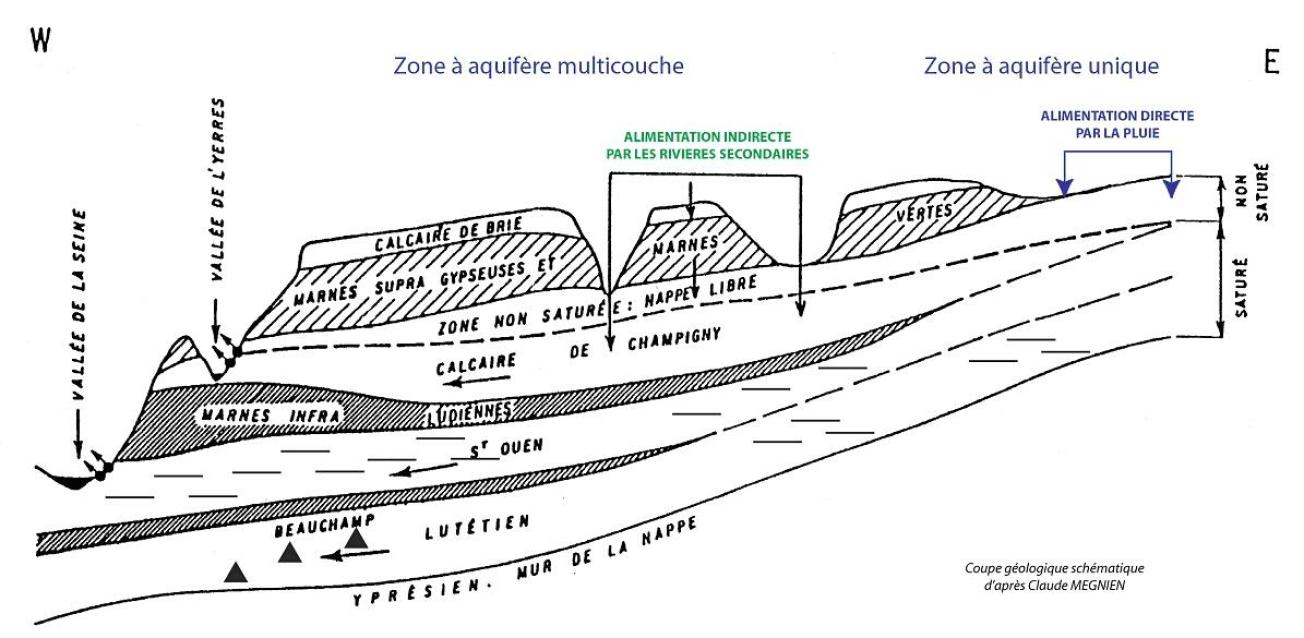

La limite d’extension des Marnes infragypseuses détermine deux grands ensembles aquifères (cf. Figure Schéma hydrogéologique du bassin de l’Yerres - plus bas) :

- A l’ouest et au nord-ouest, le réservoir multicouches se décompose en différentes couches : le Calcaire ludien, le Calcaire de Saint-Ouen lorsque son faciès est calcaire , le niveau de Beauchamp lorsque que son faciès est sableux et les formations du Lutétien, à l’exception des zones où son faciès est marneux. Ces niveaux aquifères sont délimités par des couches marneuses peu perméables

- A l’est et au sud-est de la Brie, les calcaires bartoniens et ludiens composent un aquifère unique. La nappe est en lien hydraulique avec l’ aquifère sous-jacent des calcaires lutétiens (Eocène moyen et inférieur). L’écoulement souterrain présente un fonctionnement karstique : certaines circulations karstiques ont été reconnues par traceurs

Ces ensembles reposent sur les formations de l’Yprésien, sablo-argileuses qui ne constituent pas un substrat étanche.

La nappe des calcaires de Champigny change de caractère latéralement suivant les considérations de faciès , de structure du réservoir et d’épaisseur. Le réservoir principal est le Calcaire ludien ( Calcaire de Champigny) ayant une perméabilité de fissure très hétérogène verticalement comme latéralement.

La nappe est libre en général, les calcaires sont recouverts sur les plateaux par le manteau des formations de Marnes vertes et supragyspseuses, soutenant une nappe perchée peu abondante dans le Calcaire de Brie. La couche imperméable de marnes vertes et supra gypseuses qui isole la nappe sur les plateaux, disparaît dans les vallées et sur certains coteaux, lui conférant ainsi, une vulnérabilité naturelle.

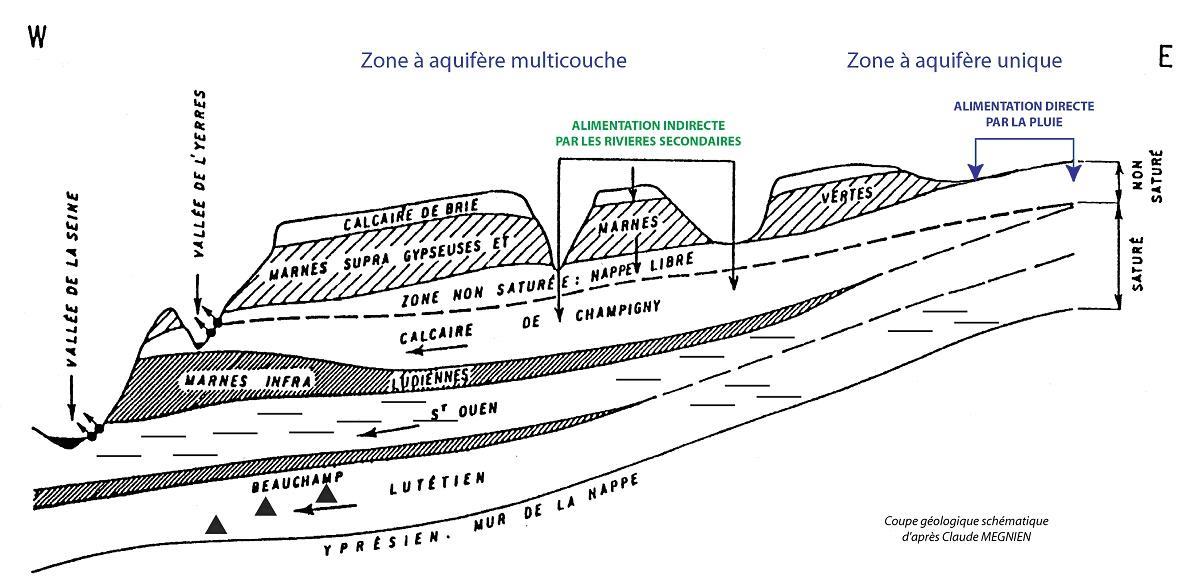

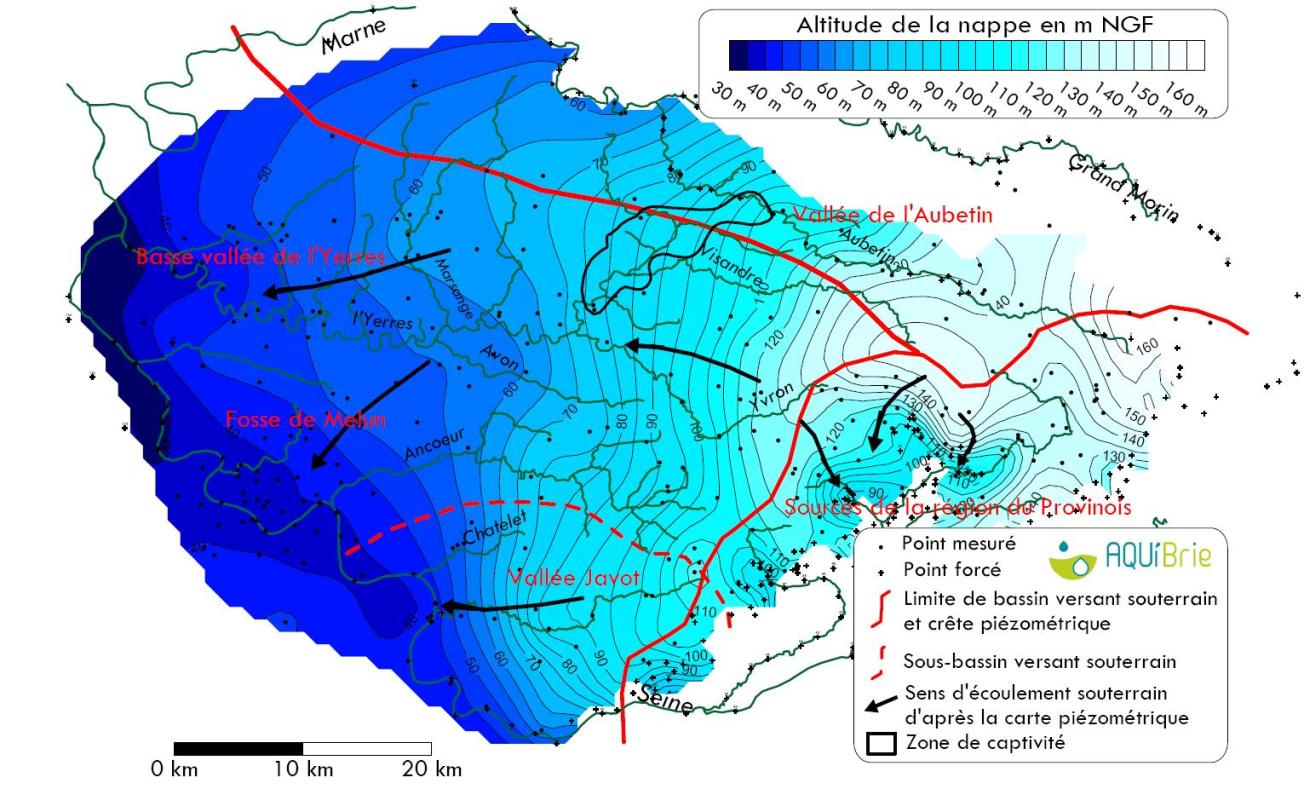

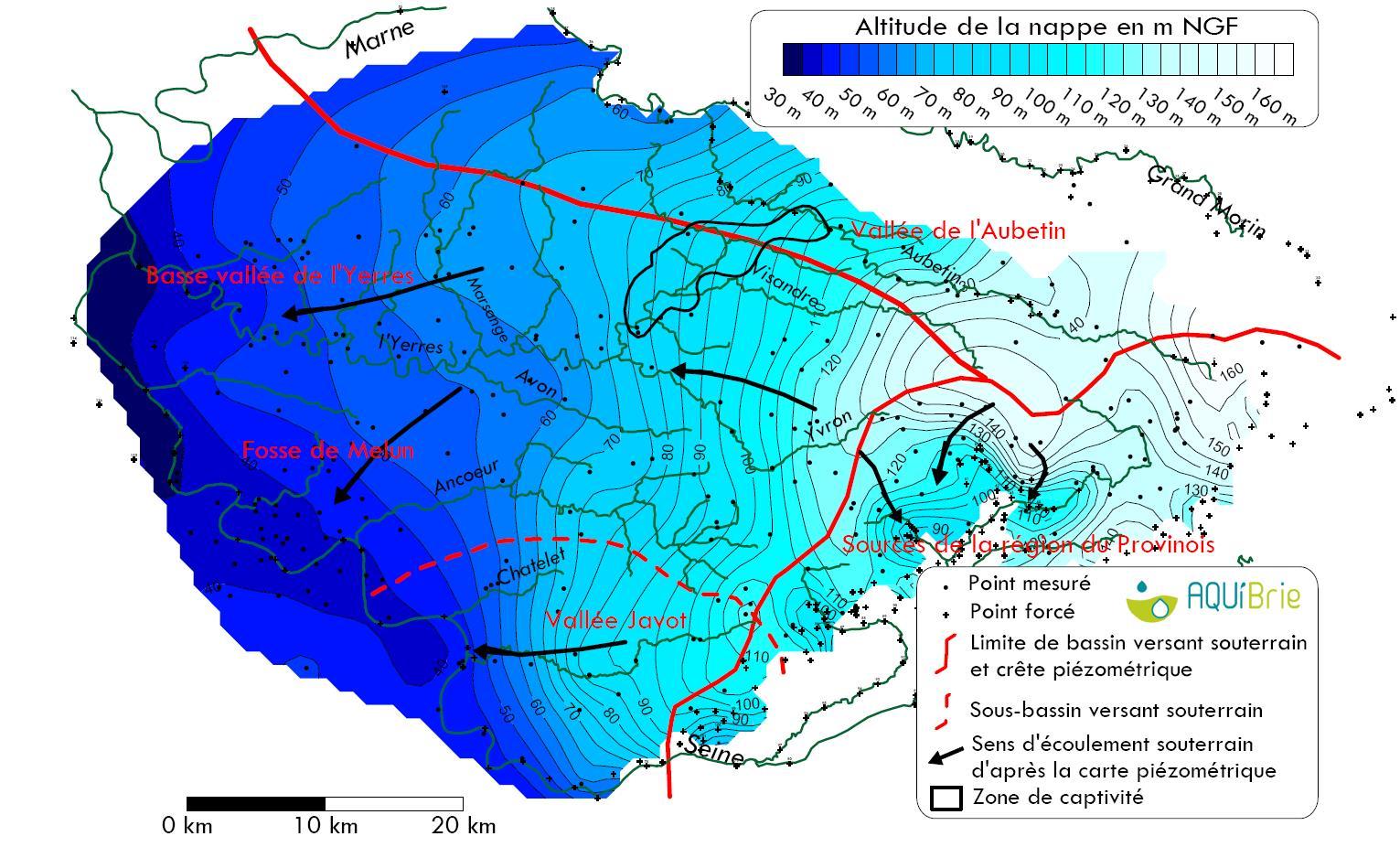

L’écoulement général souterrain s’opère d’est en ouest

Le niveau piézométrique se situe en moyenne à plus de 15 mètres sous le toit du réservoir.

Malgré la présence des formations peu perméables des Marnes vertes et supragyspeuses au toit de l’ aquifère , la nappe est à dominante libre. Elle présente toutefois des secteurs captifs vers Pézarches/Rosay-en-Brie, Beautheil-Amillis et Villiers, représentés dans la figure "Les sens d’écoulement de la nappe des calcaires de Champigny sur le territoire d’AQUI’ Brie (campagne AQUI’ Brie d’octobre 2003)" - cf. plus bas .

Le sens général d’écoulement souterrain s’opère d’est en ouest : l’écoulement s’effectue vers les vallées de la Seine et du Grand-Morin. La vallée de l’Yerres correspond à la direction dominante de cet écoulement.

Bien que l’ aquifère soit de type multicouches, les données piézométriques montrent que les eaux contenues dans les différents terrains aquifères sont en équilibre hydrostatique et se comportent comme s’il s’agissait d’une nappe unique.

L’épaisseur de la nappe comme l’épaisseur du réservoir augmente d’est en ouest.

Les cartes piézométriques ont permis de déterminer plusieurs bassins hydrogéologiques :

- un bassin versant plus large « Yerre-Almont » où l’écoulement s’effectue d’une façon régulière d’est en ouest. La piézométrie est relativement peu influencée par la présence des vallées et le gradient varie de 10‰ au sud (Vallée Javot) à 1‰ au nord (Basse vallée de l’Yerres, le gradient tombe même à 0,5‰ et Fosse de Melun). Ce bassin hydrogéologique a pour exutoires la fosse de Melun et la basse vallée de l’Yerres. Les lignes de partage des eaux sont faiblement marquées

- au sud-est, le bassin versant des sources du Provinois : la morphologie de surface suit de près la topographie et la ligne de partage des eaux souterraines est pratiquement confondue avec celle des eaux de surface. Le gradient de la nappe est compris entre 2 et 10‰ sur les plateaux, il augmente très rapidement dans la région de Provins pour atteindre des valeurs de 40‰ en bordure des vallées de la Voulzie et du Durtein

- au nord-est, le bassin versant de l’Aubertin et du Grand-Morin : dans cette région, la morphologie de la surface piézométrique est très influencée par le relief et le creusement important des vallées. Les vallées drainent fortement la nappe

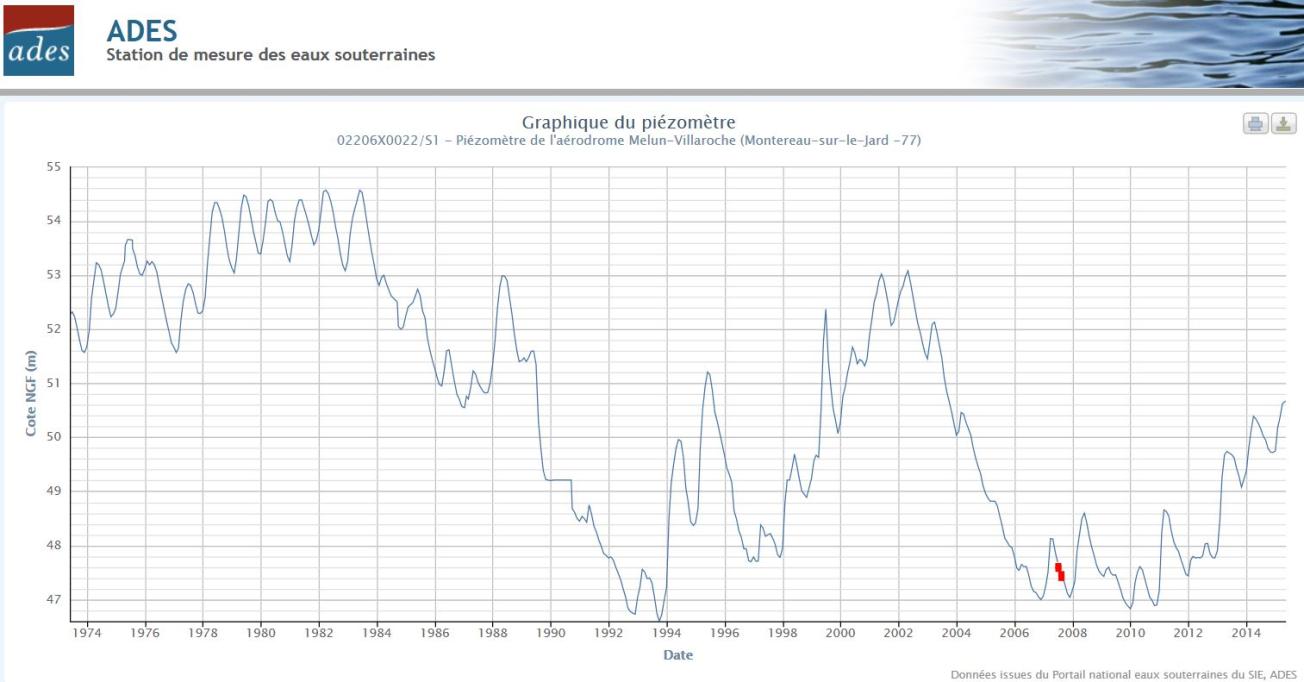

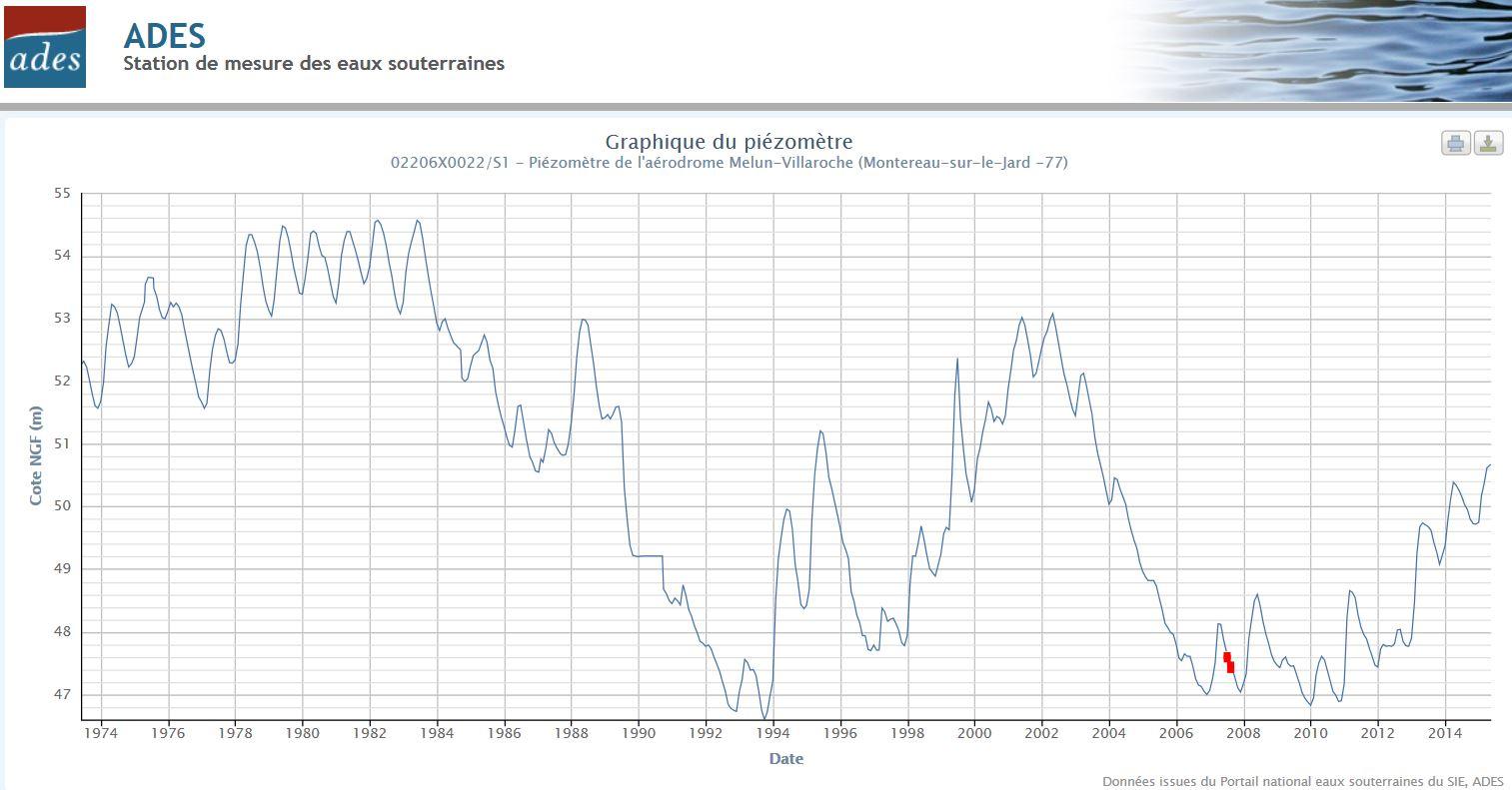

Les limites de ces bassins évoluent de manière non négligeable entre les hautes et basses eaux d’un même cycle hydrologique (décalage pouvant atteindre 10 km) ou de plusieurs cycles (cf. Figure Chronique piézométrique de la nappe du Calcaire de Champigny au piézomètre 02206X0022/S1 de Montereau-sur-le-Jard - plus bas) .

L’essentiel des fluctuations piézométriques en Brie occidentale est à attribuer aux pertes qui se produisent dans le lit de la plupart des rivières du secteur. Dans la partie orientale, les fluctuations sont influencées par les précipitations car le Calcaire du Champigny est affleurant ou sous faible recouvrement de marnes supragypseuses.

L’amplitude des fluctuations est très variable selon les secteurs en raison de la forte hétérogénéité de l’ aquifère en terme d’alimentation. Au niveau des plateaux, le décalage des fluctuations par rapport aux pluies efficaces peut atteindre 5 à 6 mois du fait de la percolation lente de l’eau météorique au travers des marnes sus-jacentes. A l’inverse, dans les zones d’ affleurement , les fluctuations sont naturellement plus importantes.

Les zones d’alimentation et les exutoires de la nappe

La nappe des calcaires de Champigny est alimentée d’une part par l’impluvium des affleurements, d’autre part, par la vidange de la nappe de l’Oligocène, par les flancs de vallées et par des pertes directes des rivières lorsque celles-ci coulent directement sur les calcaires.

Les rivières perdent sur la quasi-totalité de leur longueur à l’exception des zones aval où des résurgences se manifestent. Il existe de nombreux gouffres qui facilitent la traversée du manteau lorsqu’il est moins épais, en limite d’extension, zone de la cuesta d’Ile-de-France.

Enfin, une certaine quantité d’eau contenue dans le calcaire de Brie sus-jacent peut toutefois traverser ces marnes en particulier au niveau des vallées ( drainance verticale vers le bas).

Une étude hydrochimique montre que la nappe des calcaires de Champigny est alimentée par les eaux de surface et que dans de nombreuses zones, les relations hydrochimiques étaient rapides (< 1 mois) entre les zones d’engouffrement (Coutomer) et les zones de résurgence (Basse Yerres). Le taux de renouvellement a été calculé entre 5% (au niveau des zones de plateaux avec couverture marneuse) à 10% (dans les vallées et les zones karstiques). (Megnien C., Duermael G., Berger G., Archambault J., Bourguet L., de Reyies E. (1976) – Alimentation en eau potable des villes nouvelles du sud-est de la région parisienne. Débits exploitables dans la nappe des calcaires de Champigny-en-Brie. Rapport de fin d’étude BRGM 76 SGN 049 BDP, rapport Burgeap R192-E155).

Les principaux exutoires de la nappe sont le drainage par les grands cours d’eau et les résurgences dans certaines rivières : Yerres, Aubetin, sources de la région provinoise (Auxence, Dragon, Durteint, Voulzie…). Les résurgences à l’aval de l’Yerres correspondent à l’apparition des premiers faciès marneux du Ludien et ne s’effectuent qu’en direction de la nappe du Calcaire de Champigny. L’exutoire de la nappe de Saint-Ouen/Lutétien est constitué par les grands cours d’eau (Seine et Marne ), au niveau des Calcaires de Saint-Ouen.

Les sources de Provins constituent l’exutoire pratiquement complet de la nappe des Calcaires de Champigny dans le sous- bassin hydrogéologique de Provins.

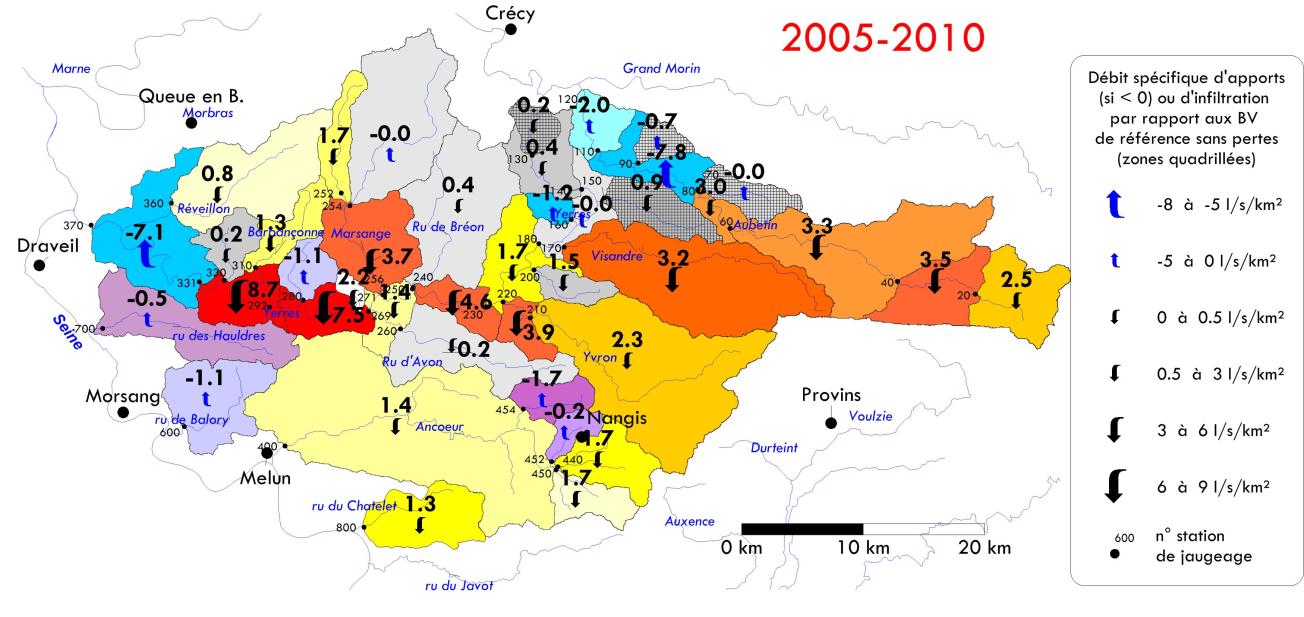

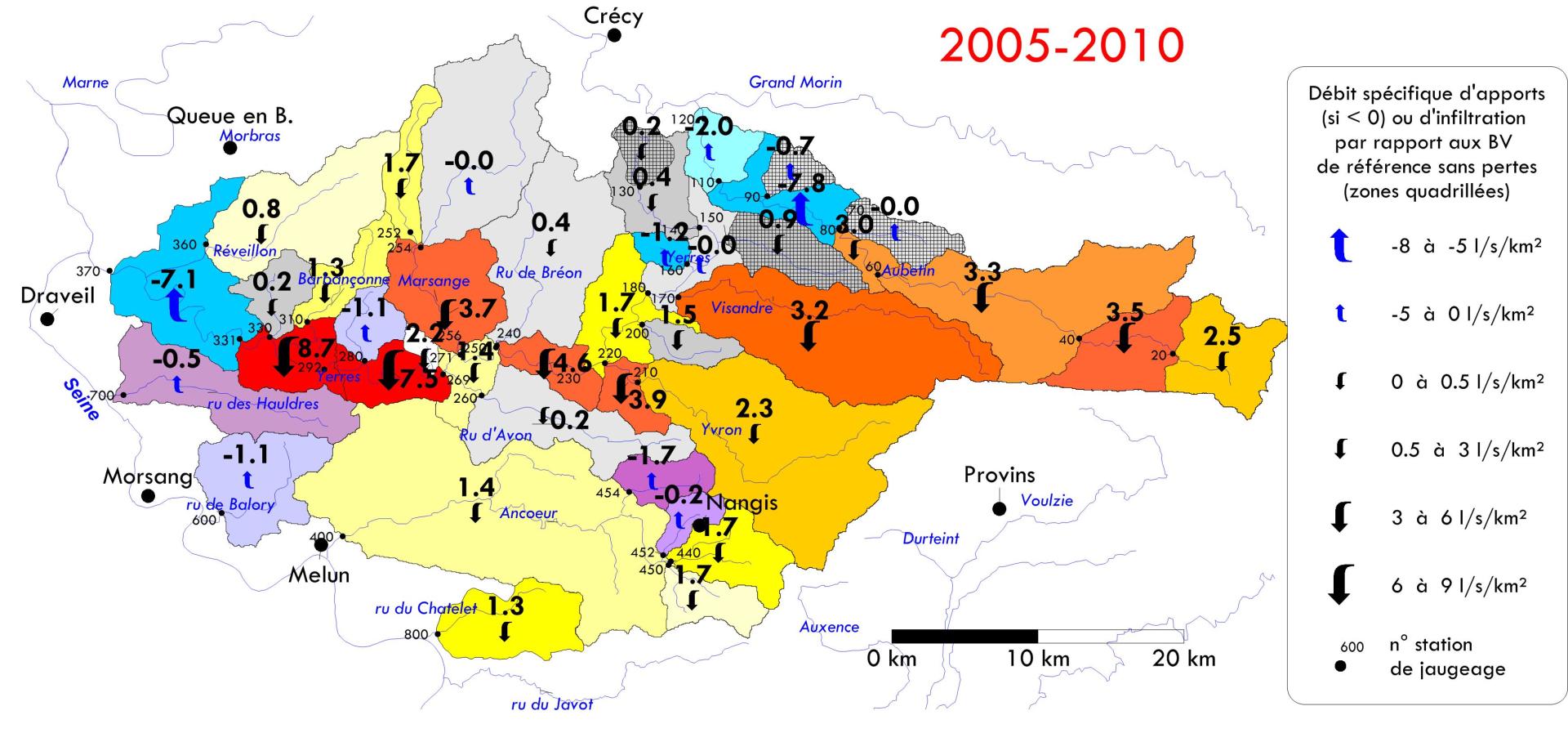

12 campagnes de jaugeages menées entre 2005 et 2010 sur les stations identiques à celles des études BURGEAP- BRGM dans les années 70 ont permis d’actualiser la connaissance des portions de cours d’eau les plus infiltrants (Reynaud A., 2012). Parmi les cours d’eau jaugés (hors provinois), la portion de bassin versant de l’Yerres comprise entre Ozouer-le-Voulgis et Combs-la-Ville apparait comme la plus infiltrante, suivie de la Marsange, la Visandre et d’autres portions de l’Yerres plus à l’amont (cf. Figure Estimation de l’infiltration vers la nappe du Champigny sur les portions de bassins versants jaugés en 2005-2010, par rapport à des bassins versants de référence sans pertes (méthode des bassins versants additionnels) - plus bas).

Un système karstique relativement peu évolué

La nappe est associée à un karst relativement peu évolué mais étendu. On constate l’existence de pertes et de résurgences dans les vallées encaissées dans les plateaux (Yerres, Almont, Aubertin), sur la surface duquel on peut repérer de nombreux petits gouffres.

Il existe en Brie de très nombreuses traces de disparition des eaux de surface. En dehors des vallées de la zone ouest, les secteurs principalement concernés par les pertes sont situés au sud et à l’est.

L’écoulement souterrain présente un fonctionnement karstique, certaines circulations karstiques ont été reconnues par traceurs parfois sur de longs trajets (plus de 20 km) et avec des vitesses rapides, en moyenne de 7 km/j. Il existe des puits soufflants ou aspirants.

Ces fissures et gouffres au sein de la formations calcaires mettent l’ aquifère multicouches en communication avec les eaux de surface ou l’ aquifère sus-jacent. Ces effondrements peuvent apparaître tant en vallée que sur le plateau.

Les éléments suivants peuvent être considérés comme témoins de ces phénomènes de pertes :

- Puits ou forages absorbants : ce sont les lieux d’aboutissement de réseau de drainage, essentiellement retrouvés de part et d’autres de l’Aubetin

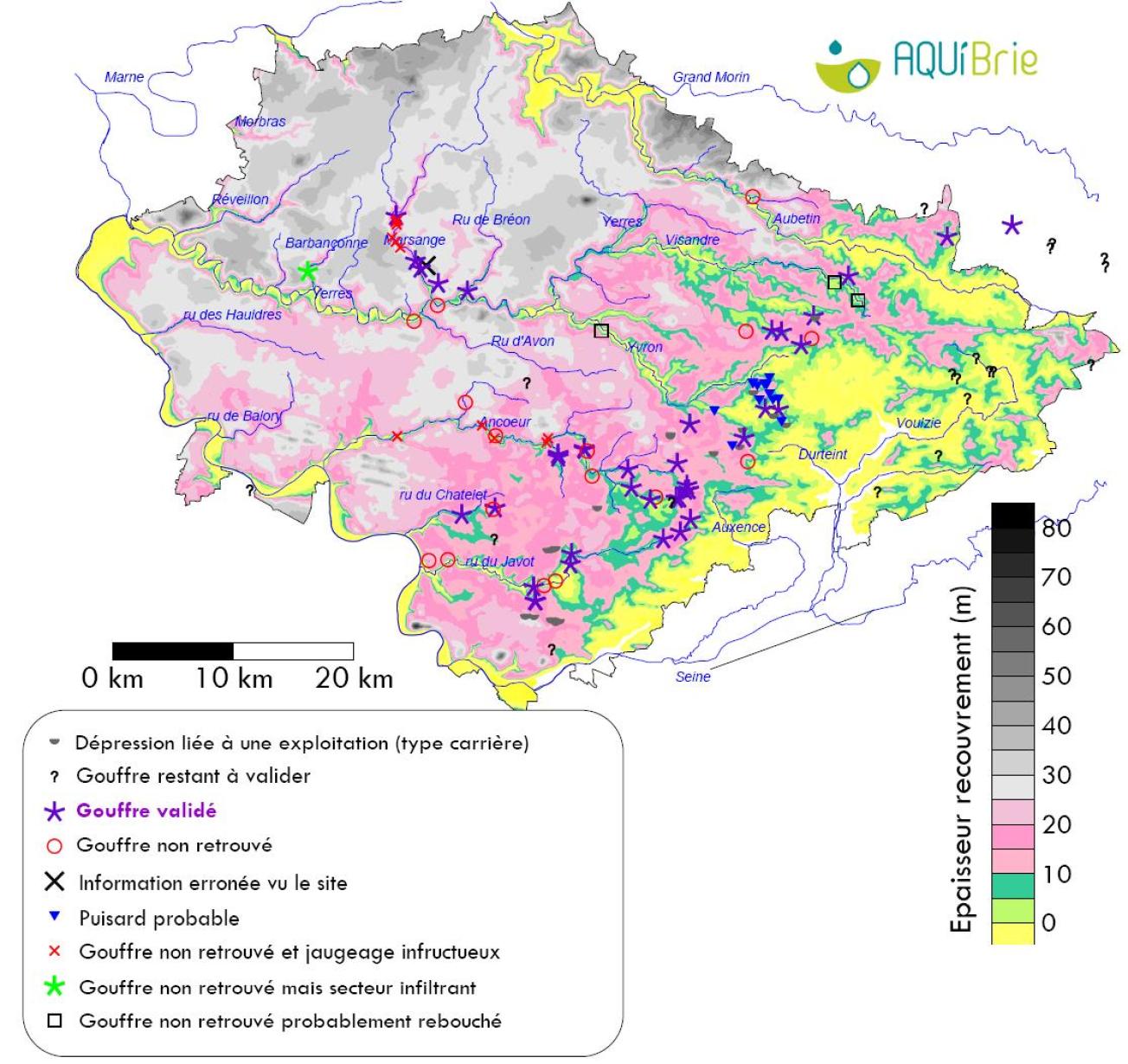

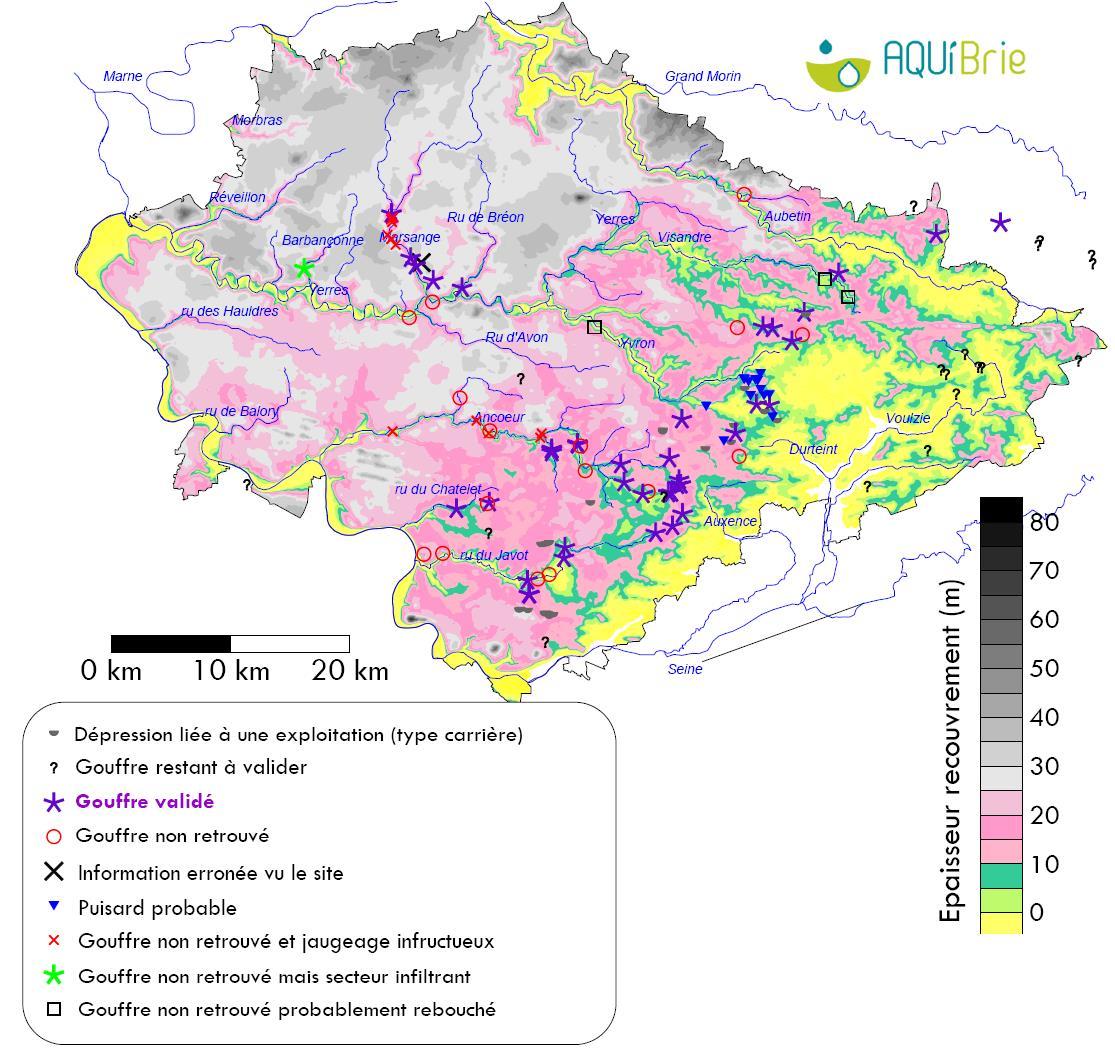

- Gouffres (existants, présumés, comblés) : essentiellement retrouvés à l’est et au sud ainsi que dans la vallée de la Marsange

- Dépressions absorbantes (mardelles)

- Zones absorbantes naturelles où le Calcaire de Champigny affleure

Un inventaire actualisé des gouffres (au 31 décembre 2011) a été réalisé par l’association AQUI’ Brie. Il s’agit d’une liste non exhaustive, ce recensement est actualisé en fonction des prospections de terrain, de l’évolution de l’infiltration elle-même (des gouffres signalés dans les années 70 n’ont pas été identifiés lors des prospections de 2003-2005, sont réapparus à la fin des années 2000, puis se sont à nouveau refermés) et des aménagements du territoire (sur la Marsange notamment, avec les recalibrages du cours d’eau et les tracés ferroviaires) . Une carte de localisation est présentée plus bas : Figure Carte actualisée des gouffres (au 31/12/2011) et épaisseur de recouvrement (Marnes vertes et supragypseuses, Calcaire de Brie, formations de couverture) sur les calcaires de Champigny.

Les grandes caractéristiques hydrodynamiques de la nappe

Les caractéristiques hydrodynamiques sont très hétérogènes dans cet aquifère multicouches : le coefficient d’ emmagasinement varie de 0.01 à 1 %. La perméabilité de l’ensemble est une perméabilité des fissures. La transmissivité du calcaire ludien varie généralement de 10-2 à 10-3 m2/s, avec localement des amplitudes plus importantes. La transmissivité des calcaires de Saint Ouen varie de 10-3 à 10-4 m2/s.

La productivité des captages de la nappe des Calcaire de Champigny, comme tout réservoir fissuré, augmente à l’approche des vallées à écoulement ou vallées sèches. Les débits peuvent varier de 10 à 20 m3/h sur les plateaux à 100 m3/h près des vallées et spécialement près des résurgences de la nappe .

Quelques éléments sur la composition hydrochimique de la nappe

Les eaux sont carbonatées calciques, peu à moyennement minéralisées. Vers l’ouest, par suite de développement de faciès marno-cacaires affaiblissant la perméabilité , et d’intercalations de marnes gypseuses minéralisant fortement les eaux, l’intérêt de la nappe diminue considérablement.

La gouvernance de la nappe du Champigny

Suite à la baisse inégalée du niveau piézométrique du Champigny au début des années 90 ayant entrainé l’assèchement de captages d’eau potable seine-et-marnais, a été constitué en 1994 un Comité des usagers de la nappe du Champigny regroupant l’Agence de l’Eau, la Région, le conseil Général de Seine-et- Marne , les services de l’Etat, les producteurs d’eau potable (Lyonnaise, Véolia et Eau de Paris anciennement SAGEP), la profession agricole, la profession industrielle, le BRGM et l’UFC-Que Choisir. Après un état des lieux des caractéristiques de cette ressource en eau et des besoins des usagers, les membres du Comité des Usagers du Champigny ont souhaité se constituer en l’association AQUI’ Brie en 2001. La représentation de l’association n’a cessé de s’agrandir aux niveau des usagers (carriers, SNCF/RFF, GAB, SAGE , …). Les missions d’AQUI’ Brie sont d’une part, la surveillance et l’amélioration de la connaissance des nappes du Champigny, du Brie et de l’Yprésien. D’autre part, il s’agit de mobiliser et accompagner/conseiller les professionnels non agricoles et agricoles vers des changements de pratiques moins impactantes pour l’eau, notamment en visant une réduction de l’utilisation des herbicides prioritairement mesurés dans les eaux superficielles et souterraines. En 2015, un observatoire du Champigny devient opérationnel afin de renforcer et d’élargir la concertation ainsi qu’ouvrir sur un laboratoire d’idées en tant que prospective à moyen/long terme (changement climatique, pollution médicamenteuse, …).

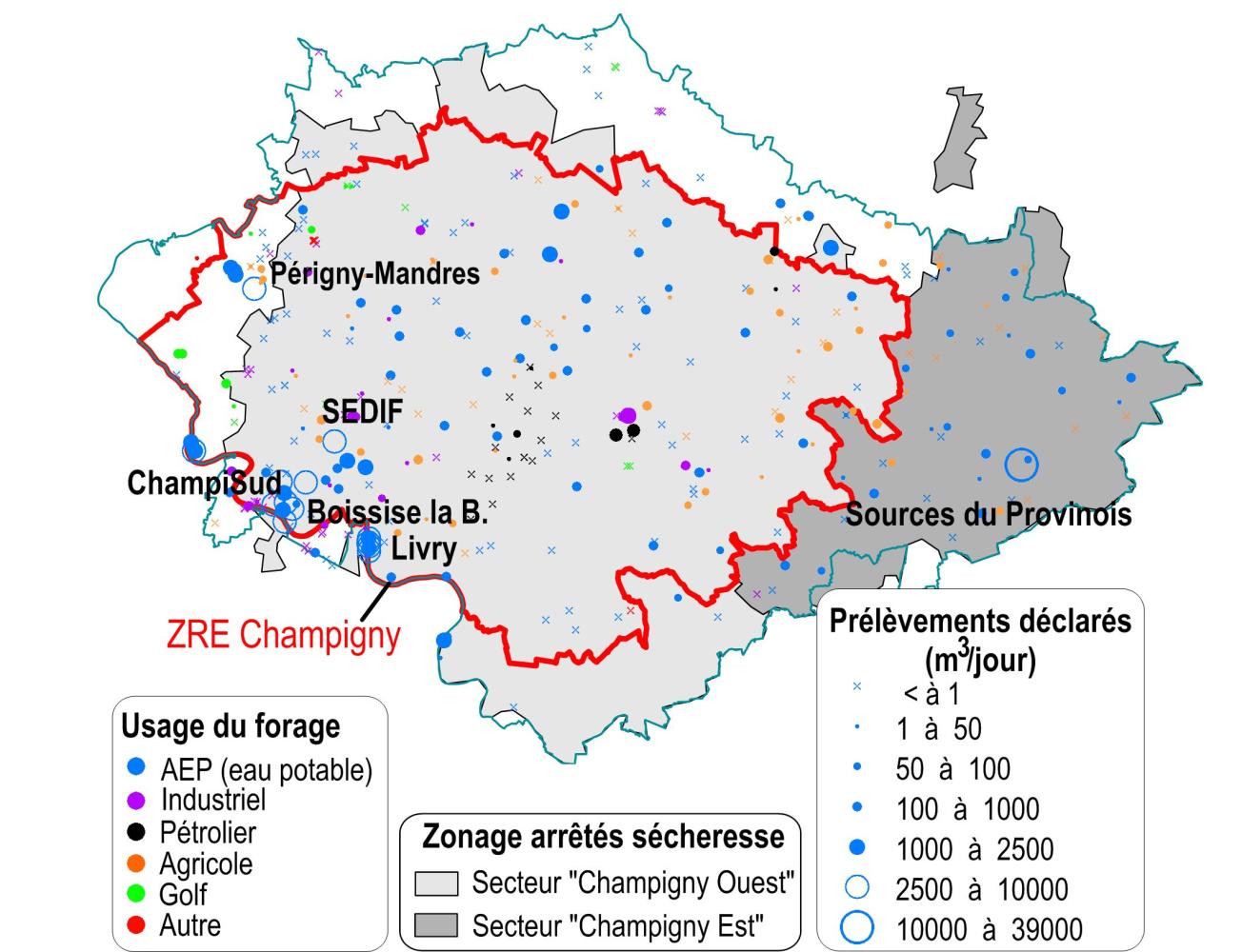

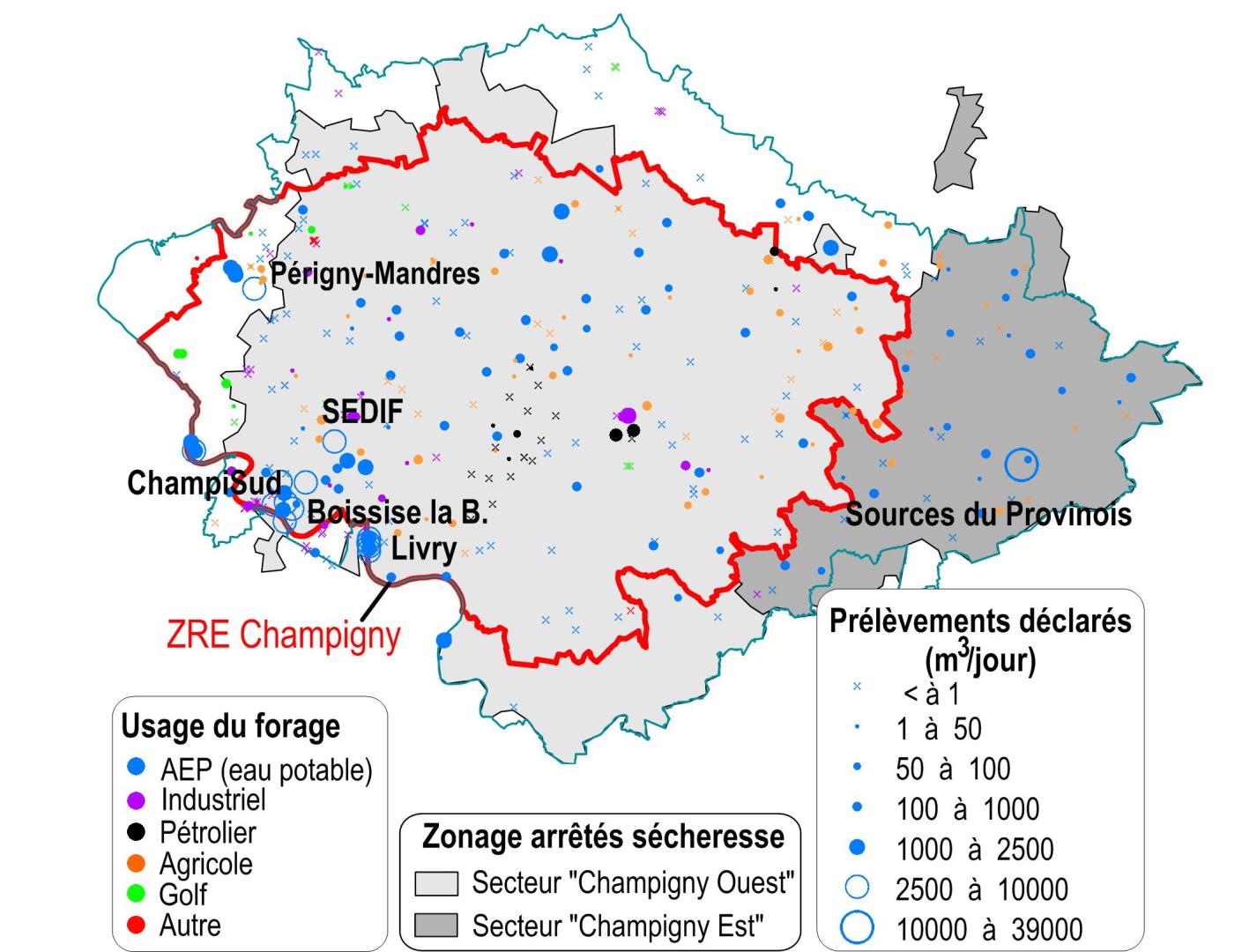

Une zone de répartition des eau

La DIREN Ile-de-France et AQUI’ Brie ont animé à partir de 2005 un comité de suivi de la Gestion Quantitative du Champigny. Ce comité a permis de faire un bilan des prélèvements par usage et niveau capté, de développer un outil de modélisation mathématique et de faire émerger les lignes de force de nouvelles règles de gestion des prélèvements.

Cela a permis de déterminer quel volume maximal de prélèvements il fallait autoriser, pour éviter à la fois cette tendance à la baisse du niveau de la

nappe

et son impact sur l’Yerres ainsi que la mise en place trop fréquente d’arrêtés sécheresse. Le chiffre de 140 000 m3/jour sur la zone la plus exploitée a été inscrit dans le

SDAGE

Seine-Normandie.

La partie la plus exploitée de la

nappe

a été classée en zone de répartition des eaux (ZRE) en 2009 (cf. Figure Prélèvements 2012 dans la

nappe

des calcaires de Champigny sur le territoire d’AQUI’ Brie - plus bas).

Figure : Schéma hydrogéologique du bassin de l’Yerres

Figure : Les sens d’écoulement de la nappe des calcaires de Champigny sur le territoire d’AQUI’ Brie (campagne AQUI’ Brie d’octobre 2003)

Figure : Chronique piézométrique de la nappe du Calcaire de Champigny au piézomètre 02206X0022/S1 de Montereau-sur-le-Jard

Figure : Estimation de l’infiltration vers la nappe du Champigny sur les portions de bassins versants jaugés en 2005-2010, par rapport à des bassins versants de référence sans pertes (méthode des bassins versants additionnels)

Figure : Carte actualisée des gouffres (au 31/12/2011) et épaisseur de recouvrement (Marnes vertes et supragypseuses, Calcaire de Brie, formations de couverture) sur les calcaires de Champigny

Figure : Prélèvements 2012 dans la nappe des calcaires de Champigny sur le territoire d’AQUI’ Brie (Tableau de bord n° 13, AQUI’ Brie, juin 2014)

En Bière et en Beauce

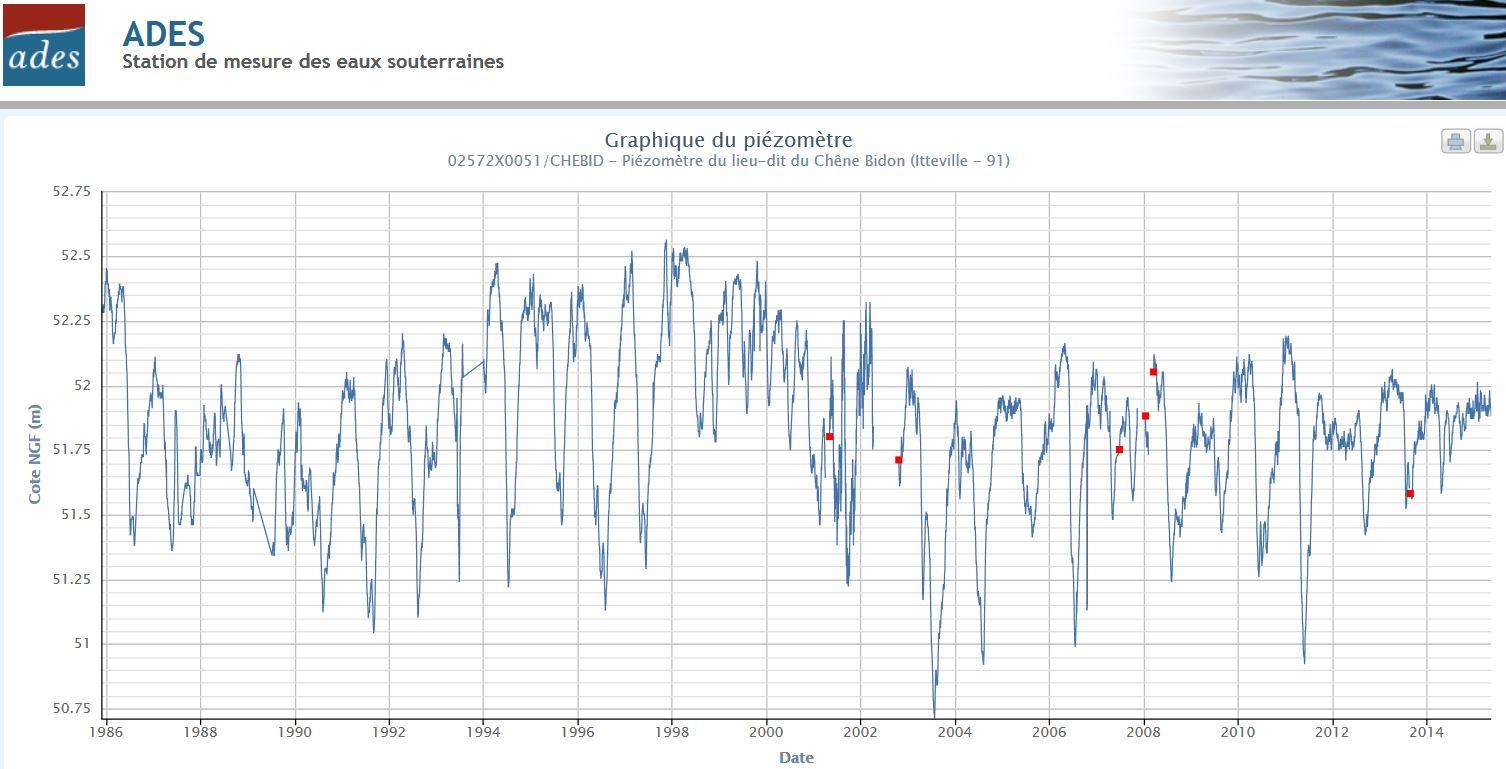

Chronique piézométrique de la nappe du Calcaire de Champigny au piézomètre 02572X0051/S1 à Itteville

ADES, 2015

Un aquifère captif profond

Dans la partie nord-est de la Beauce et en Bière, l’ aquifère des calcaires éocènes, comprenant le Calcaire de Champigny et le Calcaire de Saint-Ouen, est dissocié du reste du système par la présence des Marnes vertes et supragypseuses, horizon peu perméable qui forme le toit de l’ aquifère . La nappe est captive sous le mur des marnes vertes et supragypseuses sauf dans l’extrême nord de l’Essonne.

Les Arkoses de Breuillet et les formations détritiques de l’Éocène forment son substratum.

L’extension du Calcaire de Champigny ( Calcaire Ludien) est comparable à l’étendue du bassin hydrogéologique Juine-Essonne. Au niveau de la Juine, un passage latéral à un faciès marneux est observé. La rencontre des faciès marneux à perméabilité réduite crée une sorte de barrière hydraulique qui oblige l’eau à remonter et crée localement une zone d’émergence (Ballancourt-Itteville).

La nappe des calcaires de Champigny est alimentée par les terrains sus-jacents de l’Oligocène et son épaisseur peut atteindre 90 mètres.

Au sud de la limite d’extension des marnes vertes et des marnes supragypseuses (sud de la région Ile-de-France), lorsque les calcaires lacustres de Brie, de Champigny et de Saint-Ouen forment une série continue, l’ensemble calcaire qu’ils constituent est regroupé sous le nom de Calcaire de Château-Landon.

Un écoulement à contre pendage vers la Seine

L’écoulement de cette nappe s’effectue vers la Seine, donc de sens opposé au pendage des couches qui plongent vers la Beauce. La vallée de l’Essonne correspond à la direction dominante de l’écoulement.

La piézométrie est homogène et présente un gradient faible, décroissant de l’amont vers l’aval, le niveau de base étant constitué par la vallée de la Seine. La nappe des Calcaires de Champigny dans l’extrême sud est également en communication avec l’ aquifère de la Craie par disparition des faciès argileux du Sparnacien.

Les principales caractéristiques hydrodynamiques de la nappe

La transmissivité varie de 10-2 m2/s à l’ouest, à 10-3 m2/s à l’est.

Ailleurs en Ile-de-France…

En vallée de Seine

L’Éocène supérieur est profondément entaillé par la vallée de la Seine. Celle-ci a déposé des alluvions principalement constituées de sables et graviers calcaires.

La nappe du Champigny est en relation avec la Seine : il n’existe pas de différence de niveau piézométrique entre les alluvions et le Calcaire de Champigny sauf dans le cas local où un niveau plus argileux fait écran.

A l’ouest de la région Ile-de-France

Dans ce secteur, le

Calcaire

de Champigny peut localement être dénoyé et s’écouler sous forme de petites sources qui jouent un rôle important dans l’alimentation de petits cours d’eau.

Du fait de la faible extension de ce

faciès

localement, il existe peu de données bibliographiques sur les caractéristiques hydrogéologiques de l’

aquifère

.

Au niveau des buttes entre le Loing et l’Yonne

Dans cette région, le Calcaire de Champigny est en limite d’extension donc moins développé qu’en Brie ou en Bière. Il peut toutefois constituer un réservoir intéressant car son épaisseur peut dépasser 30 mètres. La nappe du Calcaire de Champigny est libre, en équilibre hydrostatique avec réservoirs aquifères sus-jacents de l’Oligocène et sous-jacent du Lutétien, lorsqu’ils sont présents.

En effet, localement, les formations des Marnes vertes et supragypseuses étant inexistantes, l’ aquifère du Calcaire de Champigny ne fait qu’un ensemble avec la nappe sus-jacente de l’Oligocène, contenue dans les Sables de Fontainebleau et le Calcaire de Brie. De même, aucune barrière hydraulique ne distingue le réservoir des formations sous-jacentes de l’Éocène moyen ( Calcaire du Lutétien).

Le mur de cet ensemble aquifère est constitué par les argiles sparnaciennes.

Pour en savoir plus et Bibliographie

- Les cartes piézométriques de l’ aquifère de l’Éocène supérieur sont téléchargeables depuis l’article « Isopièzes de l’Éocène supérieur »

- Atlas hydrogéologiques d'Ile-de-France

- DRIEAT-Ile-de-France : les principales nappes en Ile-de-France

- AQUI'Brie

Bibliographie :

Les principales références bibliographiques sur l’ aquifère de l’Éocène supérieur sont présentées dans cet article. Attention, cette liste n’a pas vocation a être exhaustive.

L’ensemble des connaissances acquises sur la géologie et l’hydrogéologie de la nappe des calcaires de Champigny au cours des années 60 à 70 a fait l’objet, en particulier, d’une Thèse de doctorat soutenue en 1976 par Claude Mégnien et publiée en mémoire du BRGM n°98 en 1979.

- Cl. Megnien, G. Rampon, M.Turland (1967) - Etude de la nappe du calcaire de Champigny en Brie. BRGM/67-DSGR-A-076

- Diffre P. (1969) – Géologie dynamique – Hydrologie de Paris et sa proche banlieue. Thèse de 3e cycle, Faculté des sciences de l’université de Paris

- Megnien C. (1970) – Atlas des nappes aquifères de la région parisienne

- Desprez N., Mégnien C., Caudron M., Martins C., Rampon G., Van den Beusch M. (1975) – Beauce - Atlas hydrogéologique – Notice, synthèse, index. BRGM .

- Megnien C. (1979) – Hydrogéologie du centre du bassin de Paris contribution à l’étude de quelques aquifères principaux. Numéro 98 de la collection : Mémoires du BRGM .

Une synthèse hydrogéologique a été effectuée avec l’ensemble des études BRGM /BURGEAP de 1973 à 1976 intitulées « Alimentation en eau potable des villes nouvelles du sud-est de la région parisienne ». Elles comprennent 18 notes techniques, 2 rapports d’avancement et un rapport de synthèse.

- Cl. Megnien, G. Berger, G. Duermael - BURGEAP - J. Archambault, L. Bourguet, E. De Reynies (1976) - Alimentation en eau potable des villes nouvelles du sud-est de la région Parisienne - débits exploitables dans la nappe des calcaires de Champigny en Brie. Rapport de fin d’étude. BRGM/76-SGN-049-BDP

Des études plus récentes :

- Burgeap, 2002. Etude des phytosanitaires dans la nappe de Champigny. Rapport R.3540c

- J.F. Vernoux, Y. Noel, 2003 - Aquifère des Calcaires de Champigny. Synthèse des connaissances relatives aux écoulements de la nappe et des relations nappe -rivière. BRGM/RP-52366-FR

- Reynaud A. (2009). Modélisation mathématique de la nappe des calcaires de Champigny avec le logiciel Watermodel, rapport AQUI’ Brie

- Reynaud A. (2012) - Synthèse des mesures de terrain et des données de la chimie de l’eau 2003-2011, édition 2012, rapport AQUI’ Brie

- AQUI’ Brie (2014) - Tableau de bord n° 13 de la nappe des calcaires de Champigny, octobre 2011 à septembre 2012

- Coquelet. L., Reynaud A. (2015). Bilan 2014 du réseau piézométrique complémentaire du Conseil général 77, rapport AQUI’ Brie

- Reynaud A. (2015) - Qualité des eaux souterraines de la nappe des calcaires de Champigny et de la nappe de Brie – réseaux Qualichamp et autres - période 2007–2012, rapport AQUI’ Brie

Une thèse de l’Ecole des Mines (Mines ParisTech, centre des géosciences) :

- Sandra Bellier. Modélisation de la contamination nitrique de la nappe des calcaires de Champigny : Application à la protection des captages prioritaires de la fosse de Melun et de la basse vallée de l’Yerres. Other. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2013. French. NNT : 2013ENMP0072. pastel-00973876.