Aquifère de la craie en Ile-de-France

La nappe de la craie sous faible recouvrement de formations tertiaires à l’ouest de l’Ile-de-France constitue une ressource en eau encore mal connue.

L’aquifère de la craie : le premier aquifère libre du bassin de la Seine

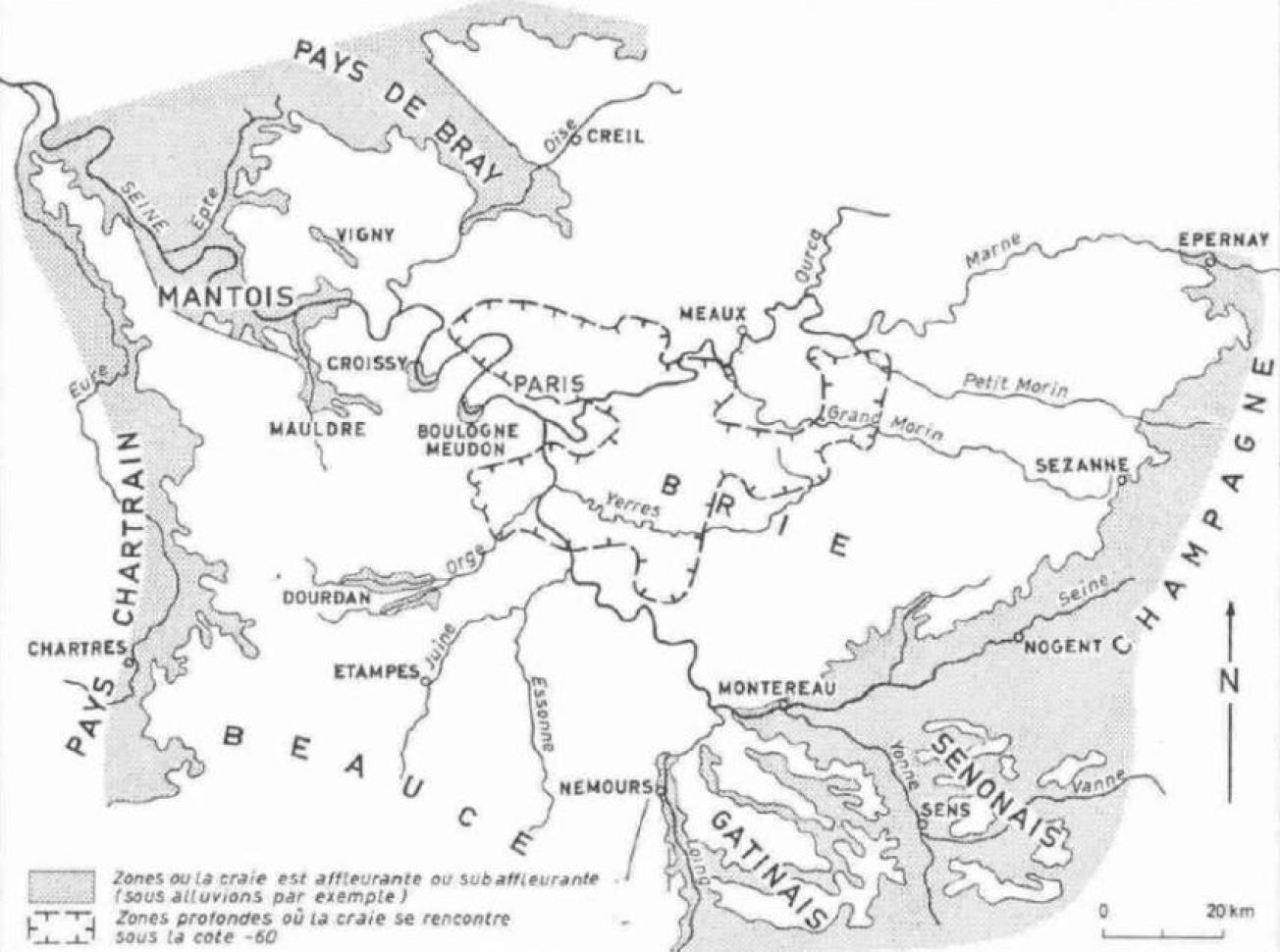

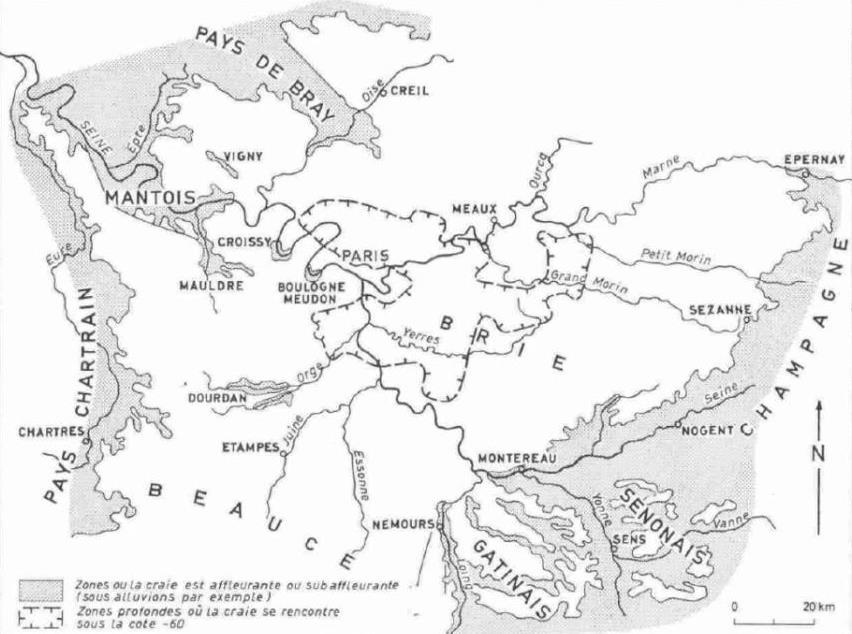

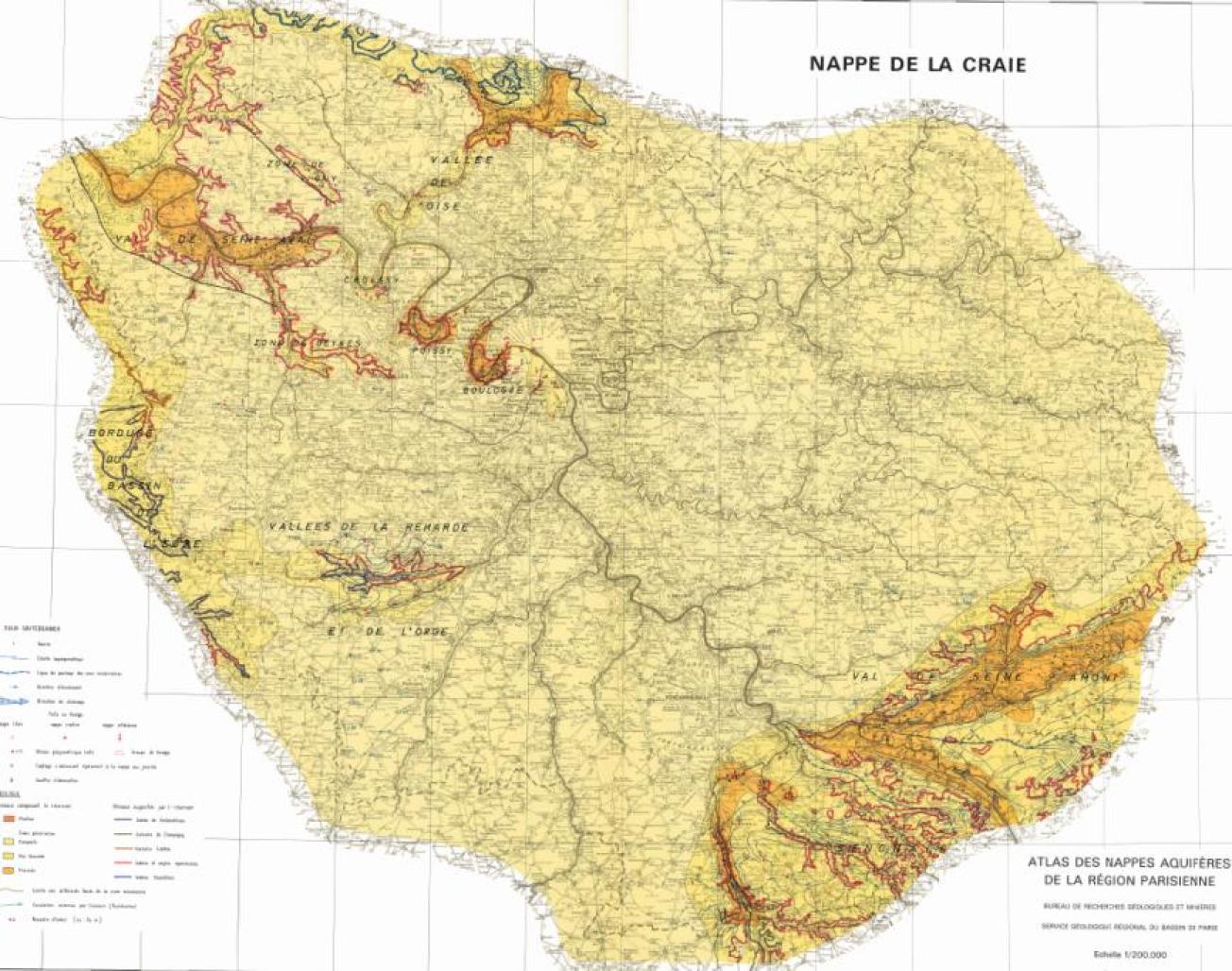

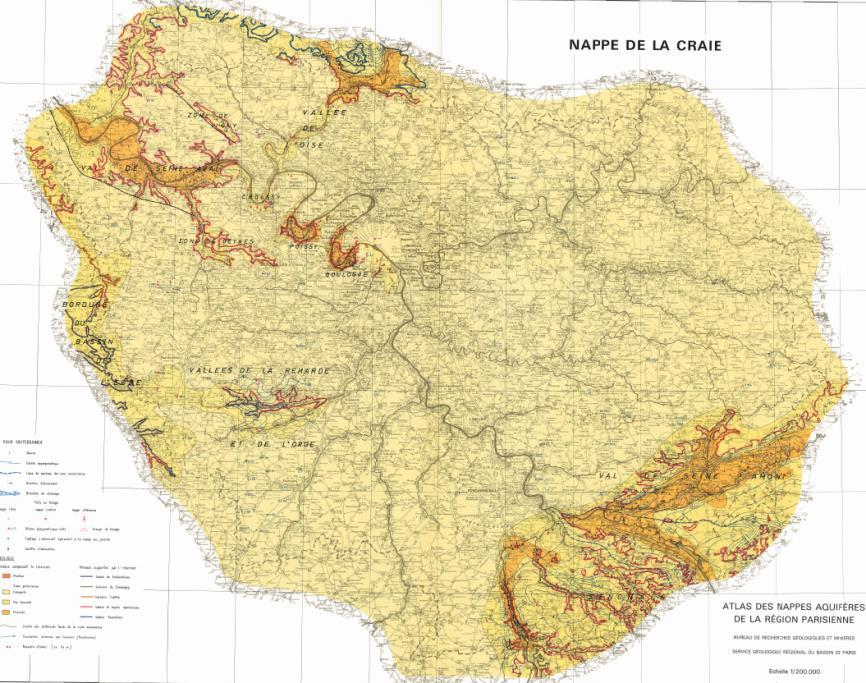

Les affleurements de la craie (Crétacé supérieur) dessinent une vaste auréole entourant les formations géologiques du Tertiaire du centre du Bassin Parisien et constituent une grande partie de la Normandie, du territoire picard des Hauts-de-France et du territoire champenois de Grand-Est (cf. Figure Carte schématique de la craie profonde au centre du Bassin Parisien - plus bas).

La craie plonge sous les formations d’âge Tertiaire vers une zone centrale déprimée où le toit de la formation se situe à une profondeur pouvant atteindre plus de 200 mètres. Elle correspond alors au substratum des formations tertiaires de l’Ile-de-France.

La craie représente le premier aquifère libre du bassin de la Seine en regard de sa surface d’ affleurement et de l’importance de son épaisseur. Par contre, sous les formations tertiaires d’Ile-de-France, la nappe devient captive et moins productive.

Au centre du Bassin Parisien, la craie est considérée comme aquifère dans différents secteurs :

- lorsqu’elle affleure au centre de la région (à Meudon, entre Bougival et Saint-Germain en Laye, sur l’ anticlinal de Vigny, dans la vallée de la Remarde, à Gargenville et sur l’ anticlinal de Beynes et dans la vallée de la Mauldre)

- dans la vallée de la Seine en aval de Paris, au niveau des boutonnières de Croissy et Boulogne

- sous faible recouvrement tertiaire à l’ouest de la région

Le dégagement de boutonnières de craie par érosion de la couverture tertiaire est dû à la présence d’axes anticlinaux. C’est le cas, en particulier, des affleurements situés sur l’axe de l’ anticlinal de Vigny, ceux de l’ anticlinal de Beynes.

En Ile-de-France, une nappe libre … ou captive sous recouvrements tertiaires

La nappe de la craie est généralement libre mais peut localement être captive sous des alluvions ou des formations tertiaires peu perméables. A proximité des cours d’eau (entres autres la Seine), la nappe est en lien direct avec les alluvions et les cours d’eau.

L’ aquifère de la craie est très important du fait de son épaisseur maximale utile (60 mètres environ). La perméabilité , qui définit la vitesse de l’écoulement dans l’ aquifère , peut être importante dans les zones fracturées et sous les vallées. Du fait de la faible productivité de cet aquifère dans les zones recouvertes, l’intérêt de la craie, du point de vue de l’exploitabilité, se situe dans les zones où elle est quasi affleurante et donc plus fracturée.

Dans les zones d’ affleurement , ou immédiatement sous les alluvions, cet aquifère peut stocker de grands volumes d’eau grâce à sa double porosité : celle de la matrice qui peut atteindre 40 % et celle des diaclases (fractures) :

- le réseau de microfissures ou de micropores qui diminue en profondeur. L’eau qui occupe les vides ( porosité ) de la craie compacte est retenue par la roche et difficilement mobilisable. Seule une très faible quantité peut s’écouler librement et correspond à la porosité efficace (environ 1 à 2 % d’eau mobilisable)

- la fissuration en grand, constitué de fractures ou diaclases importantes et bien ouvertes, ne communiquant pas toujours entre elles. L’écoulement est de type karstique.

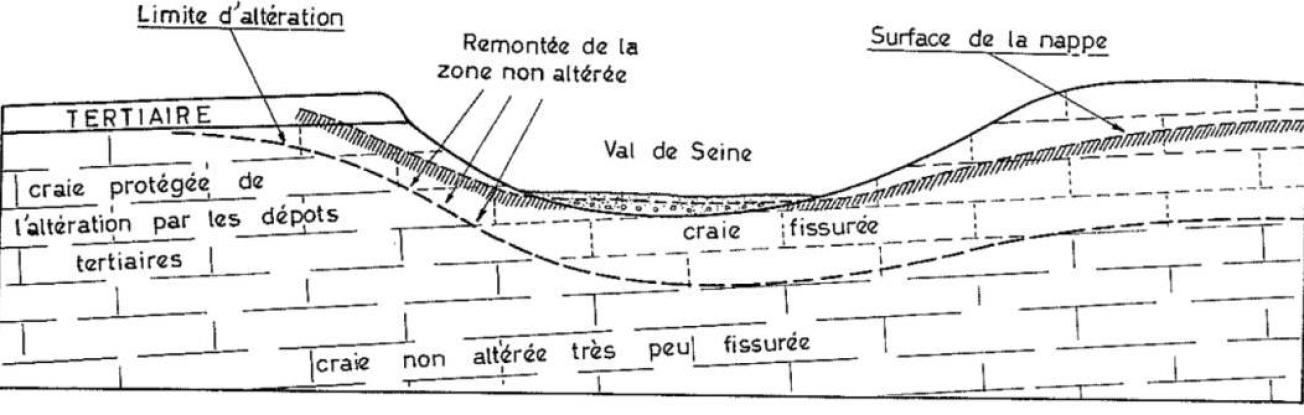

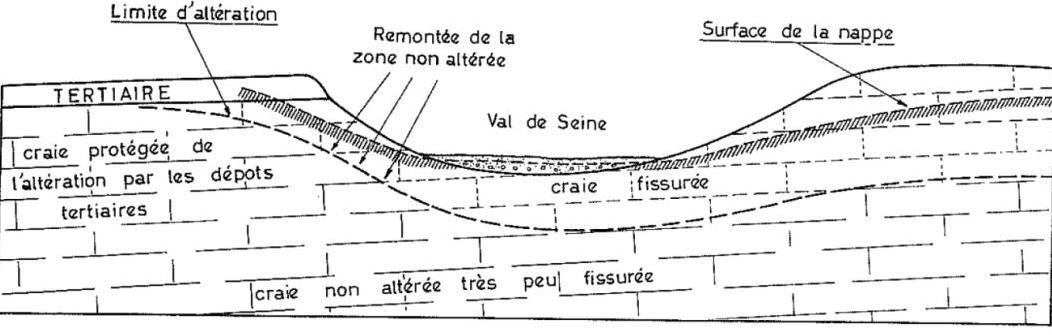

Ces deux types de fissuration déterminent dans la craie deux zones superposées (Ph. Charbonnier) :

- une zone supérieure très perméable. Son épaisseur varie de quelques mètres à quelques dizaines de mètres ;

- une zone inférieure où la microfissuration s’altère mais où l’on peut encore rencontrer des fractures aquifères importantes.

Dans les zones de plateau, la perméabilité de la craie est inférieure à celle des vallées. Cette zone d’altération existe également sous les plateaux crayeux (cf. Figure Schéma explicatif des variations de profondeur d’altération et de la fissuration de la craie è plus bas).

Des écoulements encore peu étudiés

La

nappe

de la craie est également caractérisée par des amplitudes de fluctuation très variables dans les zones de profondeur importante de la

nappe

. Ces amplitudes peuvent être de plus de 20 mètres.

Les sources d’émergences dans les vallées sont importantes et peuvent produire de grands débits. Des sources peuvent également apparaître au contact de la craie et des formations tertiaires (cf. Figure Planche

Nappe

de la craie - plus bas).

La surface piézométrique montre un écoulement général des plateaux vers les thalwegs. La nappe est en général plus profonde sous les plateaux, fréquemment de 40 à 50 mètres, et se raccorde au niveau des alluvions.

Les principales caractéristiques hydrodynamiques de la nappe

Les caractéristiques hydrodynamiques sont très hétérogènes :

- Porosité : entre 37 et 45%

-

Transmissivité

:

- > 10-² m²/s lorsque la craie est sub-affleurante.

- Lorsqu’elle est sous faible recouvrement (inférieure à 30 mètres), la transmissivité moyenne est de 6 à 3.10-3 m²/s, offrant des débits maximums instantanés potentiels de 50 à 100 m3/h.

- La transmissivité diminue lorsque l’épaisseur de la couverture tertiaire augmente.

- Coefficient d’

emmagasinement

:

- ne dépasse pas 5 à 9 % à proximité des vallées en présence de diaclases.

- Les zones de plateaux présentent un coefficient d’ emmagasinement de 1 à 2 %. La capacité de stockage des eaux souterraines y est donc importante, sauf en zones de karst où elle est très faible.

Seine-Normandie

Seine-Normandie