Le suivi qualitatif est organisé selon des réseaux de mesure analogues à ceux du suivi

piézométrique

.

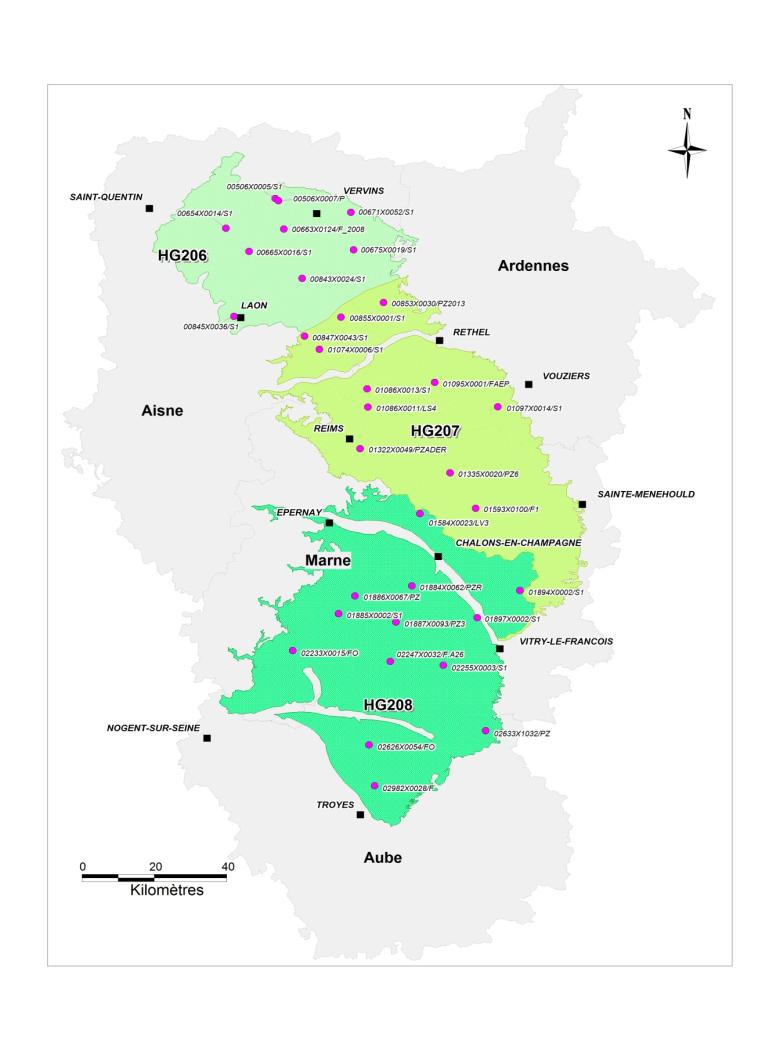

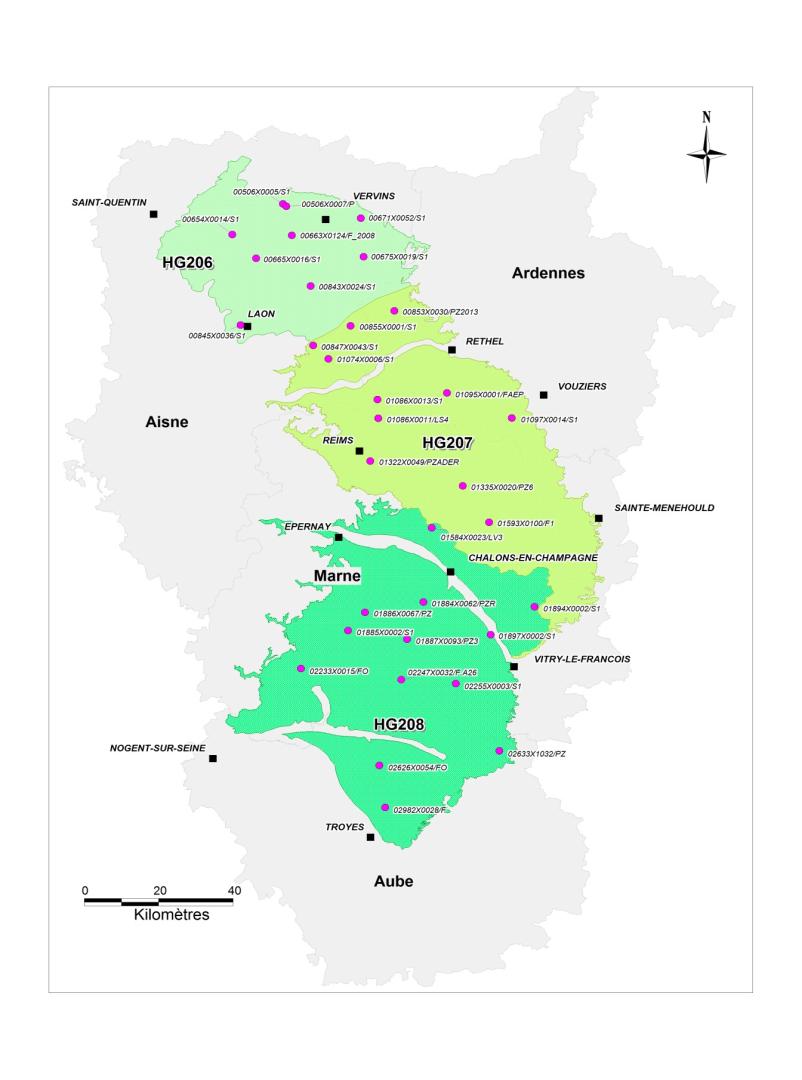

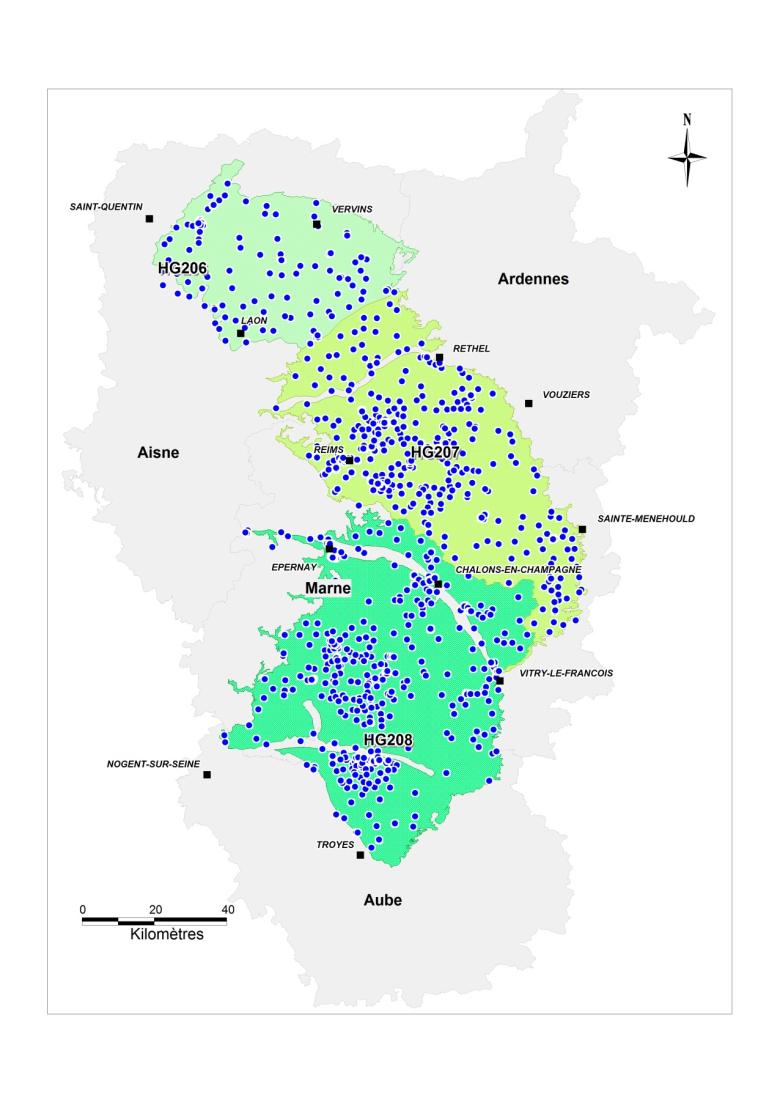

Pour la craie Champenoise, on compte 18 réseaux d’extension variable (départementale, régionale, au niveau d’un

bassin

, nationale). Ces réseaux de suivi (notamment contrôle sanitaire et installations classées), de surveillance patrimonial ou opérationnel regroupent au total 1239 ouvrages ou qualitomètres captant la Craie Champenoise « libre » ; certains ouvrages étant communs à plusieurs réseaux. On compte :

- Répartition par région : 148 piézomètres en Picardie et 1091 en Champagne-Ardenne

- Répartition par masses d’eau : 133 qualitomètres pour HG206, 529 pour HG207 et 577 pour HG208

Une contamination en nitrates et en produits phytosanitaires en augmentation

La qualité physico-chimique de l’eau souterraine « brute » (avant traitement) issue de la Craie Champenoise est globalement satisfaisante à l’exception des nitrates et des produits phytosanitaires. L’évolution de cette qualité constitue un enjeu majeur dans la mesure où cette eau est, en grande partie, utilisée pour l’alimentation en eau potable. Depuis de nombreuses années, dans les eaux brutes, les teneurs moyennes en nitrates sont en augmentation régulière et les produits phytosanitaires contaminent faiblement mais largement les captages.

Des études pour mieux comprendre les transferts de pollution diffuse

Dans ce contexte, la

DREAL

Champagne-Ardenne et le

BRGM

ont conduit en 2006 une étude qui visait à déterminer les vitesses de circulation dans la zone non saturée crayeuse (bassins versants de la Superbe - 51 et de la Retourne - 08) et à estimer les stocks de nitrates encore présents pour comprendre et prévoir l’évolution de la qualité de la

nappe

de la craie. Parmi les principales conclusions de l’étude (CHABART.M., BARAN.N., BRAIBANT.G., JOUBLIN.F., PANNET.P., PERCEVAL.W., SCHMIDT.C., 2006), on retiendra que :

- sur les parcelles étudiées le stock de nitrates est de l’ordre de 400 à 600 kg d’azote par hectare sur les 4 premiers mètres de la zone non saturée

- la vitesse moyenne d’infiltration des nitrates au sein de la zone non saturée de la craie est de l’ordre de 0.3 à 0.6 m par an

En parallèle, l’Agence de l’eau Seine-Normandie a lancé en 2006 une étude (ADEQUAT Environnement, 2006) sur le

bassin

d’alimentation crayeux du captage de Mourmelon-le-Petit (51) avec deux objectifs majeurs :

- estimer le risque qu’un stock de pesticides et de nitrates présents dans la zone non saturée puisse atteindre la

nappe

captée

- mettre en évidence l’impact des mesures préventives menées depuis plusieurs années dans le périmètre de protection du captage

Depuis plusieurs années, les membres du GEGENA2 (Groupe d’Etude sur les Géomatériaux et les Environnements Naturels Anthropiques et Archéologique) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), travaillent sur les modalités d’écoulements et de transferts aux interfaces (atmosphère/sol et sol/sous-sol) afin de déterminer les facteurs contrôlant les transferts latéraux (ruissellement) et verticaux (infiltration diffuse et concentrée) d’eau et de matières (sédiments, éléments traces métalliques) de la surface du sol à la

zone saturée

. Dans cet objectif, le

karst

de la craie sur le pourtour de la Montagne de Reims et sa contribution à la pollution de la

nappe

ont été particulièrement étudié dans le cadre du programme de recherche AQUAL (Cf. travaux d’Alain DEVOS et Olivier LEJEUNE, 2001 à 2007).

En 2012, une nouvelle étude, conduite à l’échelle du

bassin

Seine-Normandie par le

BRGM

pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, s’est attachée à caractériser les pollutions diffuses (nitrates et produits phytosanitaires), en travaillant à la fois sur l’état actuel de contamination mais aussi en valorisant et interprétant les données historiques de qualité. Les approches proposées dans cette étude visaient à :

- caractériser les temps de transfert et de résidence de l’eau,

- caractériser et expliquer la variabilité spatiale et temporelle de la contamination des eaux souterraines vis-à-vis des paramètres nitrate et phytosanitaires,

- décrire les tendances passées de l’évolution de la qualité des eaux souterraines.

Plus largement, les informations obtenues dans le cadre de cette étude permettent :

- de mieux connaître les comportements hydrodynamiques des aquifères du

bassin

Seine-Normandie (notamment la Craie Champenoise)

- d’expliquer l’évolution des concentrations en contaminants et principalement les nitrates dans le milieu souterrain

- d’apporter des arguments quant aux reports de délais, voire d’objectifs de qualité des masses d’eau souterraine vis-à-vis des obligations de bon état de la

DCE

- d’aider à la prévision de l’état chimique des eaux souterraines

- de porter un regard critique sur les points de surveillance du réseau mis en place dans le cadre de la

Directive

Eau sur le

bassin

Seine-Normandie

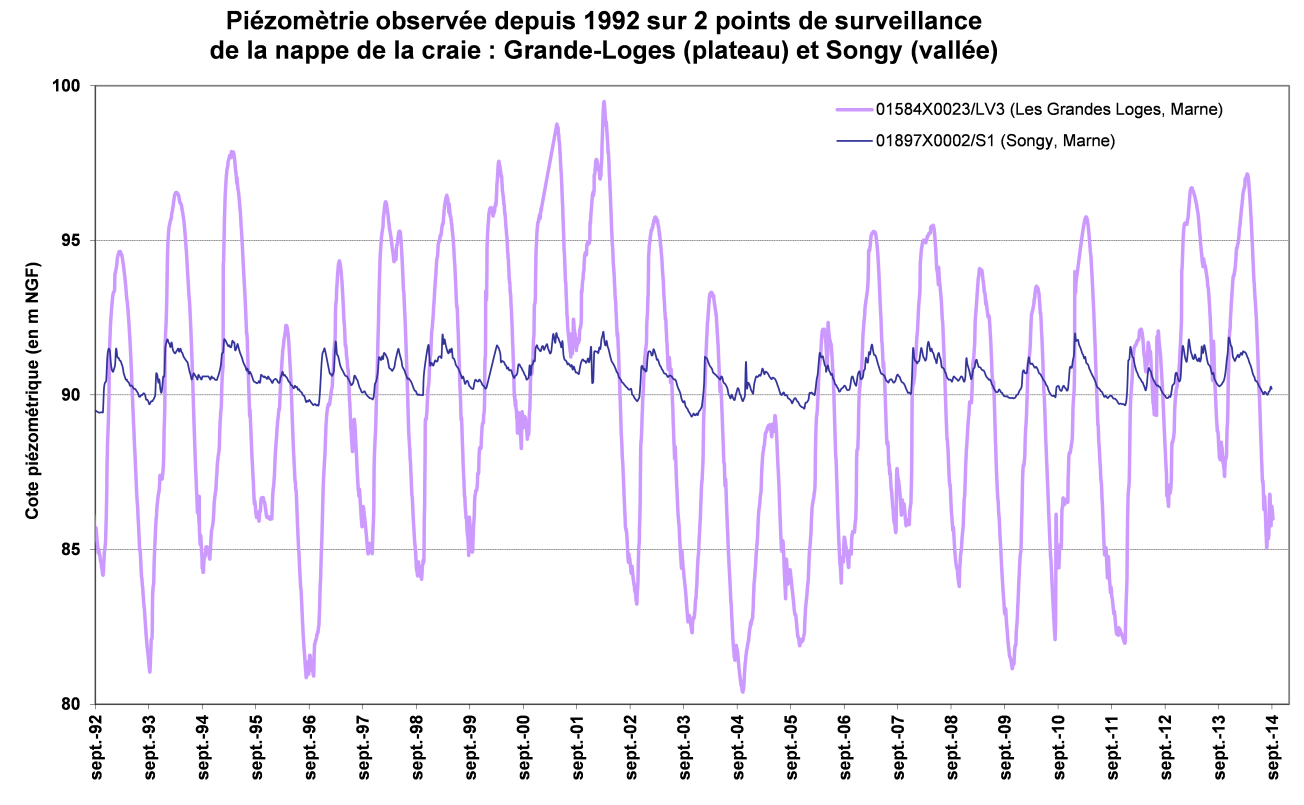

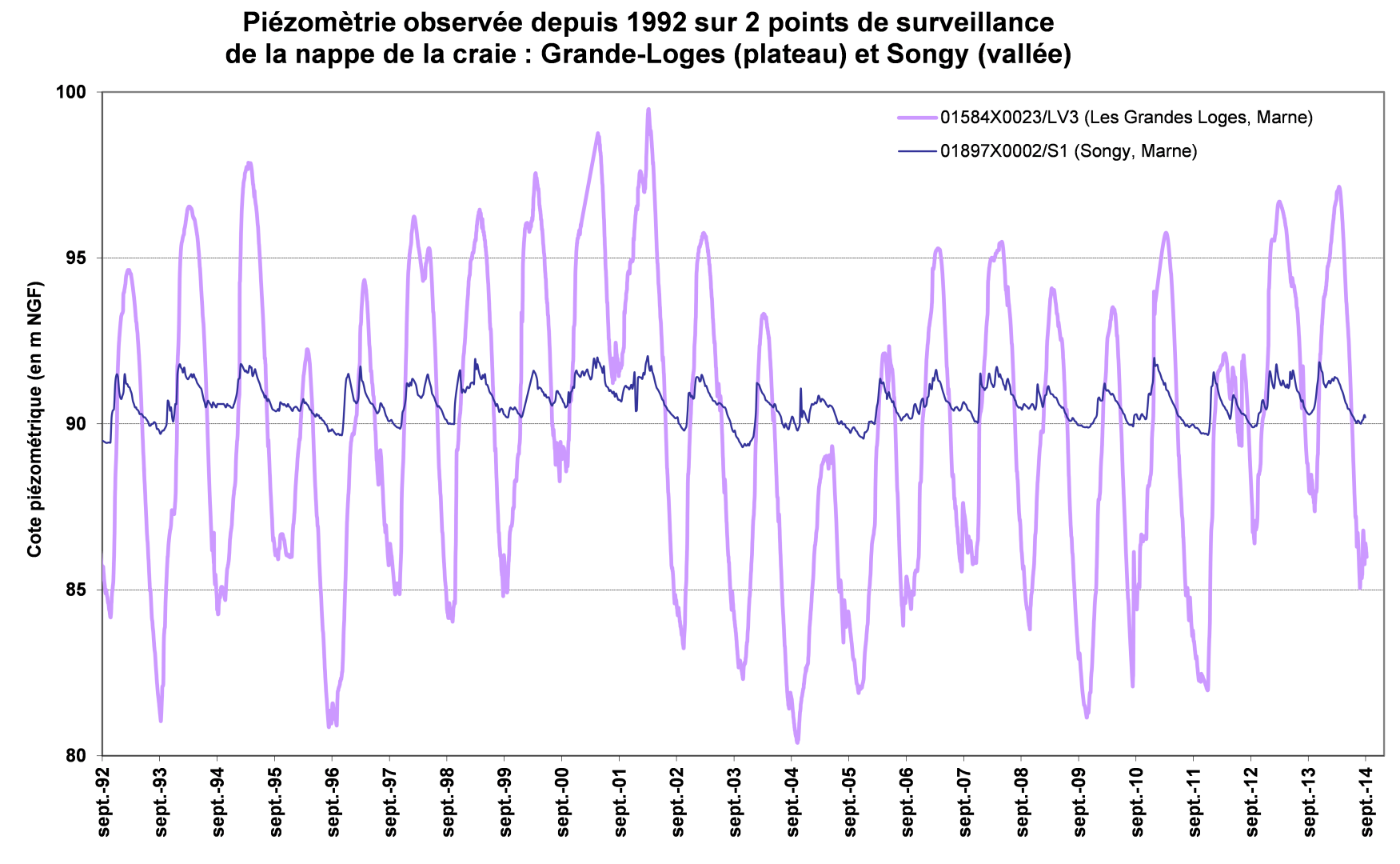

Pour le secteur de la Craie Champenoise à l’est du

bassin

, la répartition des tendances d’évolution des concentrations en nitrates est hétérogène en cohérence avec les observations faites sur les états actuels de contaminations. Les fortes variabilités spatio-temporelles observées s’expliquent généralement par l’hétérogénéité des caractéristiques hydrogéologiques et hydrodynamiques de la Craie Champenoise qu’elle soit exploitée en zones de plateaux ou en fonds de vallée, en secteur karstique ou non karstique.

Seine-Normandie

Seine-Normandie