Seine-Normandie

Seine-Normandie

Les altérites à silex de l’ouest du bassin de Paris

Deux thèses de doctorat ont été réalisées sur ces formations résiduelles dans l’ouest du bassin de Paris. Ces deux travaux caractérisent les RS selon deux typologies différentes, puis s’appuient sur ces typologies pour estimer la potentielle utilisation des RS comme granulats et pour dresser un bilan de l’altération de la craie (B. Laignel, 1997), reconstituer leur évolution au Cénozoïque et réaliser une cartographie de l’épaisseur des RS et de la composante verticale de déformation finie de la paléosurface continentale paléogène (F. Quesnel, 1997).

Les altérites à silex de l’ouest du bassin de Paris : travaux de B. Laignel et F. Quesnel

Caractéristiques géologiques et géométriques des RS

Les Argiles à silex sont issues de l’altération de la craie à silex du Crétacé supérieur par l’action des eaux météoriques. Les formations crayeuses sont relativement peu perméables, mais admettent cependant des circulations d’eau dans leurs réseaux de fissures, joints stratigraphiques et par le biais des bétoires (structures de l’exokarst comme les gouffres et dolines). Les actions physique et chimique de l’infiltration de l’eau ont mené à une décalcification des unités crayeuses supérieures, laissant place à un manteau d’altération composé de silex provenant de la craie à silex crétacée, dans une matrice argileuse à limono-argileuse. La position des RS sur le substrat crayeux est donnée Figure 1, et replacée par rapport aux autres formations superficielles ( lœss , alluvions, etc.).

Position des RS parmi les formations superficielles sur substrat crayeux

Quesnel F., 1997

- Figure 1 : Position des RS parmi les formations superficielles sur substrat crayeux (Quesnel F., 1997)

Sur les bordures du Bassin Parisien, les RS se rencontrent à l’ affleurement ou sous couverture superficielle (limons des plateaux, alluvions, …). De par leur nature de produit d’altération, les RS sont souvent autochtones, néanmoins elles peuvent parfois être remaniées sur les versants par un phénomène de solifluxion. Elles peuvent alors être désignées par l’appellation « Biefs à silex ». S’étant développées du Tertiaire inférieur (Paléocène-Eocène) au Quaternaire, les RS sont représentées par différents faciès variables en composition, épaisseur et extension.

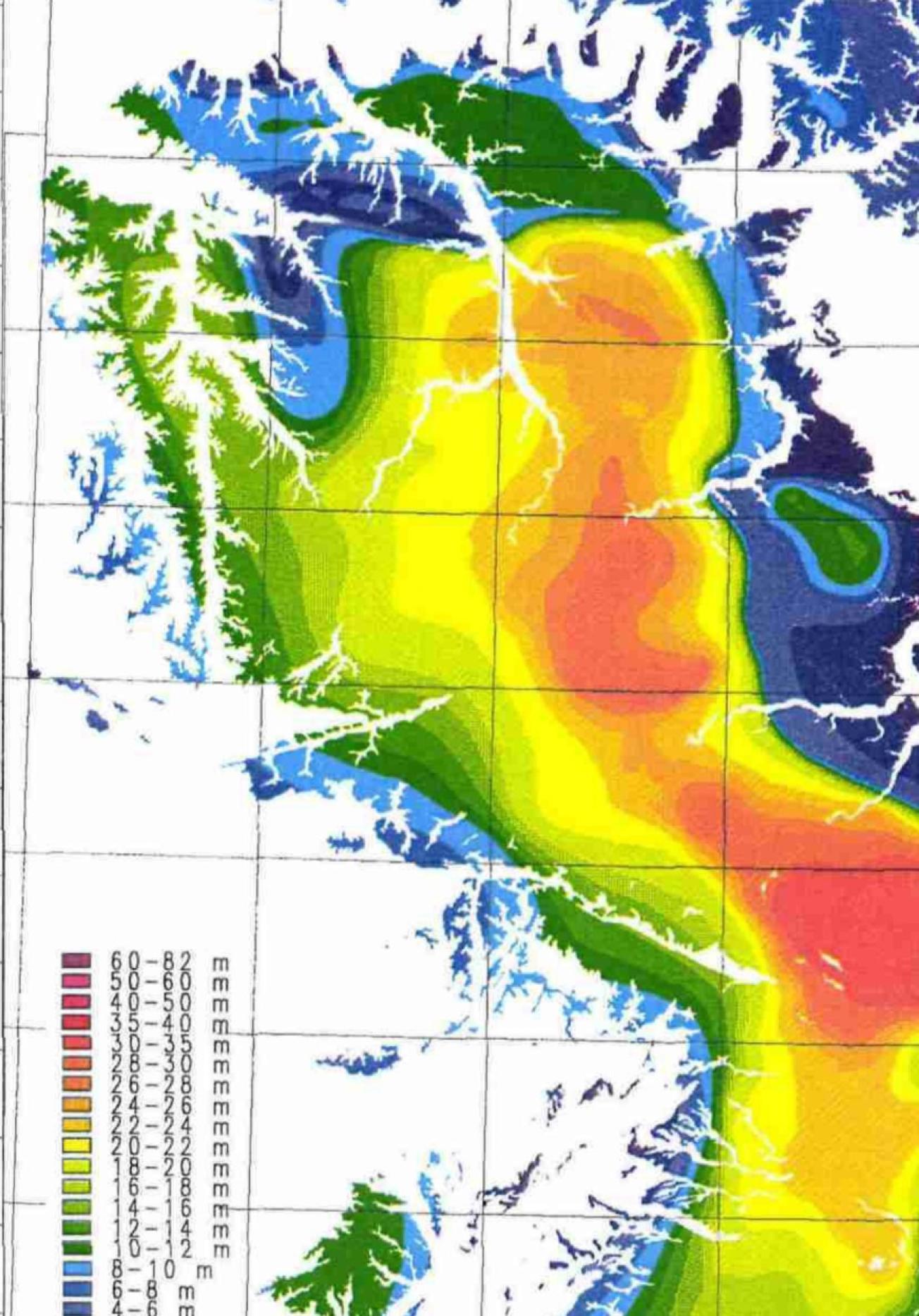

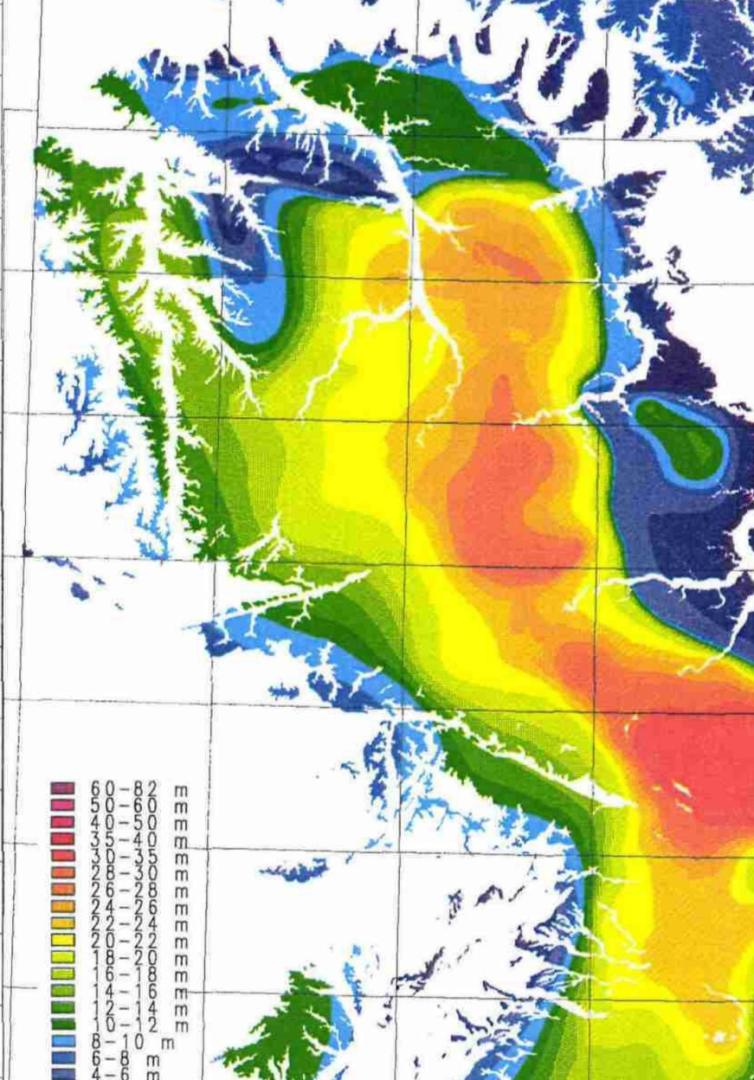

Grâce à l’analyse critique et la compilation de données de sondage, géologiques, géomorphologiques et géophysiques, associée à des observations de terrain complémentaires, la cartographie de l’épaisseur de ces altérites , ainsi que d’autres formations superficielles comme les limons des plateaux ont pu être réalisées. Dans l’Ouest du Bassin Parisien, les épaisseurs des RS sont comprises entre 0 et 30 mètres (voir Figure 2). Des fichiers de forme pour logiciels SIG (Shapefile, L93) ont été produits à partir de ces travaux.

Figure 2 : Epaisseurs des formations résiduelles à silex dans l’Ouest du Bassin parisien (Quesnel F., 1997)

Les altérites à silex de l’ouest du bassin de Paris : travaux de B. Laignel et F. Quesnel

Caractéristiques hydrogéologiques des RS

Bien qu’à forte composante argileuse, les formations résiduelles à silex ne peuvent être considérées comme formations imperméables. En effet, s’il y a bien ruissellement des eaux de pluie dans un premier temps, ce ruissellement se perd après 1 ou 2 km au plus dans des bétoires. De plus, on observe souvent un retrait des argiles autour des silex en été, et l’eau peut s’infiltrer dans les profils de RS le long de ces vides. Dans les secteurs où la nappe de la craie sous-jacente est peu profonde, les RS ne constituent donc pas forcément une protection efficace de la ressource en eau. L’efficacité de la protection de la nappe crayeuse dépend majoritairement de l’épaisseur du manteau d’argiles à silex, et de sa composition (teneur en argile de la matrice, quantité de silex, éventuelles contaminations sableuses tertiaires).

Les altérites à silex étant souvent surmontées de limons lœssiques pouvant atteindre des épaisseurs de 10 mètres, elles forment parfois un mur imperméable sous ces limons. Des nappes perchées peuvent alors apparaître localement au sein des lœss . L’hétérogénéité des RS mène donc à une triple alimentation de la nappe de la craie : alimentation directe par les bétoires, alimentation après stockage temporaire dans les limons des plateaux via les bétoires, et alimentation plus régionalisée selon la perméabilité des RS.

Typologies des formations résiduelles à silex

Caractérisation lithologique et genèse des RS

Les travaux de doctorat de B. Laignel se sont attachés à élaborer une caractérisation des altérites à silex de l’ouest du bassin de Paris selon une méthode précise qui peut être décrite comme suit :

- Analyse granulométrique permettant de distinguer les deux phases des RS que sont la matrice et les silex ;

- Caractérisation de la matrice : étude de la minéralogie de la fraction argileuse par diffraction de rayons X, et analyse chimique des matrices par différents dosages ;

- Caractérisation des silex : observations macroscopiques, minéralogie, mesure de porosité et de densité, et caractérisation géotechnique.

Cette méthodologie a permis de classer les formations résiduelles à silex en deux grands ensembles qui sont les RS de plateau et les RS de versant. Pour chaque ensemble, une typologie régionale a pu être établie.

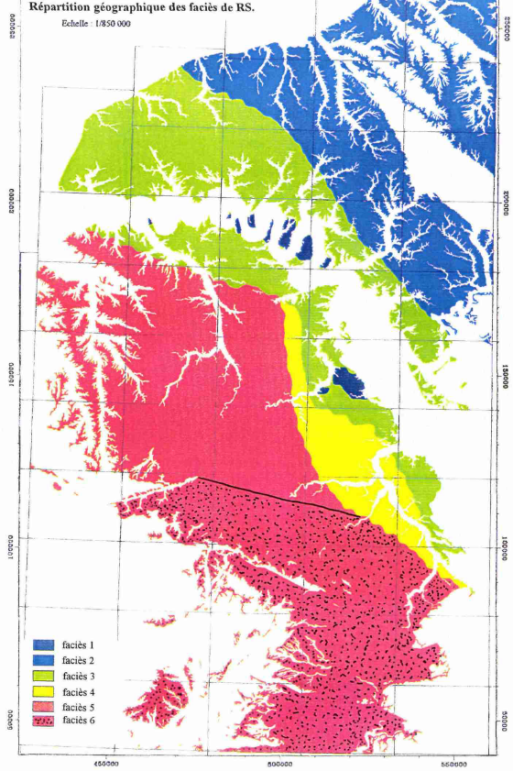

Les formations résiduelles à silex de plateau sont regroupées en six faciès géographiques numérotés ci-dessous et représentés sur la Figure 3 (Quesnel F., 1997, Laignel, 1997, Laignel et al., 2002) :

- 1 : RS sous les alluvions des hautes terrasses de la Seine et de l’Eure ;

- 2 : RS de la partie orientale de l’ouest du Bassin Parisien (Talou, est du Pays de Caux et nord-est du Vexin normand)

- 3 : RS du Pays de Caux (excepté l’est), du Roumois, de la région d’Evreux et de la bordure sud-ouest du Vexin normand ;

- 4 : RS du Drouais ;

- 5 : RS de l’Eure (excepté le Roumois et l’est) et de la bordure est du Calvados ;

6 : RS du Perche et de l’Eure-et-Loir.

-

Figure 3 : Répartition géographique des faciès de RS (Quesnel F., 1997)

Répartition géographique des faciès de RS

Quesnel F., 1997

Les formations résiduelles à silex de versant ou biefs à silex peuvent se regrouper en trois ensembles basés sur la teneur et la fragmentation des silex (Laignel, 1997, Laignel et al., 2003). Ceux-ci ne dépendent pas de la localisation mais de la nature et de la pente du versant :Biefs à silex situés à l’extrémité des interfluves ;

- Biefs localisés sur les versants de vallées dont la pente est comprise entre 19° et 29° ;

- Biefs localisés sur les versants de vallées dont la pente est comprise entre 6 et 18°.

La compréhension de la genèse des RS (Quesnel F., 1997) a permis à B. Laignel de dégager deux facteurs dominants dans la répartition en faciès géographiques des RS : le degré d’altération météorique des RS suivant leur âge, et l’origine des apports allochtones. De plus, il a attribué la mise en place des biefs à silex à des remaniements périglaciaires de type solifluxion survenus en début de phase glaciaire, au cours du creusement des vallées au Quaternaire (Laignel et al., 1998, 2003). La géométrie en biseau ou double biseau des biefs indique une mise en place en deux phases. L’hypothèse d’une phase ancienne de -800 000 ans et d’une phase récente datant du Weichsélien a été émise.

Traitement de données et géostatistique

L’analyse critique et la compilation de données de sondage, géologiques, géomorphologiques et géophysiques, associées à des observations de terrain complémentaires et aux résultats analytiques obtenus par B. Laignel, ont permis à F. Quesnel d’établir une typologie régionale des formations résiduelles à silex et d’effectuer divers traitements des données numériques. La méthodologie adoptée est la suivante :

- Acquisition et numérisation des données ;

- Traitements morphologiques sur le MNT et traitements géostatistiques sur la variable « épaisseur de formation superficielle » ;

- Interpolation des épaisseurs de formations superficielles et des courbes piézométriques ;

- Traitements arithmétiques et statistiques : calcul des épaisseurs de RS, altitude du toit de la craie, épaisseur de craie non saturée, rugosité des épaisseurs de formations superficielles, et corrélation des épaisseurs de formations superficielles avec d’autres variables.

Pour chaque faciès de RS, les éléments analysés sont les suivants :

- Extension géographique et géologique, type de substrat ;

- Géométrie des RS, morphologie du toit de la craie ;

- Lithologie et organisation du profil d’altération ;

- Formations cénozoïques résiduelles ;

- Calages biostratigraphiques des silex creux ;

- Interprétation en termes d’âge, d’évolution et de paléosurface continentale.

La typologie des formations résiduelles à silex obtenue (Quesnel F., 1997) comporte 5 faciès distincts, leur répartition géographique est la même que celle présentée en Figure 3, mais les faciès 5 et 6 sont regroupés. Les différents ensembles de RS retenus sont les suivants :

- Faciès Thimerais et ses variantes (cf. n°5 et 6 Figure 3) : ils résultent de l’altération de la craie durant tout ou partie du Cénozoïque et sont en majorité autochtones. La géométrie des dépôts paléogènes inférieurs dont ils dérivent leur confère une discontinuité spatiale. Leur épaisseur, croissante vers l’est, témoigne du biseau sédimentaire des dépôts crayeux initiaux ;

- Faciès Drouais (cf. n°4 Figure 3) : vraisemblablement développés au Plio-Quaternaire, sous la couverture résiduelle des sables de Fontainebleau, ils sont enrichis d’une part allochtone importante issue de ces derniers. Ils recouvrent une surface correspondant à la plate-forme d’abrasion marine du Rupélien supérieur (mise en évidence lors des levers de la feuille Dreux, Ménillet et al., 1993) ;

- Faciès Lozère (cf. n°3 Figure 3) : ils se sont développés après le dépôt des Sables de Lozère et sous leur couverture. Ils sont datés du Plio-Quaternaire jusqu’à l’actuel. Ils sont peu évolués, enrichis d’une part allochtone non négligeable (sables pliocènes et lœss ), et jalonnent un mur de la craie très karstifié ;

- Faciès Gouttière normande – Talou (cf. n°2 Figure 3) : ils résultent de l’altération Plio-Quaternaire de la craie. Ils succèdent au décapage des argiles yprésiennes et se développent sous la couverture perméable des sables thanétiens résiduels. Ils sont peu épais, peu évolués, et constitués pour moitié d’apports allochtones (sables thanétiens, argiles yprésiennes et lœss ) ;

- Faciès Terrasses de la Seine et de l’Eure (cf. n°1 Figure 3) : ils sont strictement quaternaires et leur développement a débuté après le dépôt des terrasses alluviales du Pléistocène ancien. Ce sont les moins épais et évolués.

Bilan d’altération des craies à l’origine des RS

Un bilan d’altération iso-silex, corrigé en fonction de la dissolution des silex, entre les RS et les craies, a été effectué pour l’Ouest du

bassin

de Paris (Laignel, 1997, Laignel et al., 1998, 1999, 2002).

La désilicification des silex est évaluée entre 0,9 et 7,3 % et il est démontré que les RS ne sont pas uniquement un résidu d’altération de la craie : la matrice des RS est un mélange de produit de décalcification de la craie et de matériel allochtone. Les apports allochtones varient régionalement de 14 à 48 %. Ces apports varient également verticalement et diminuent avec la profondeur : à partir de 20 m de profondeur, il n’y a donc plus d’apport allochtone et les RS sont un pur résidu d’altération de la craie.

Les compositions minéralogique et chimique des RS dépendent du degré d’altération et de l’âge des

altérites

, mais surtout des apports allochtones. Les formations cénozoïques sont responsables de ces apports et expliquent en grande partie la répartition géographique des familles de RS.

Le bilan d’altération entre les RS et les craies a également abouti au calcul des épaisseurs de craie disparue par dissolution durant l’altération cénozoïque dans l’Ouest du

bassin

de Paris (Laignel et al., 1998, 1999) : les épaisseurs de craie dissoute varient régionalement entre 10 et 200 m.

Pour en savoir plus et Bibliographie

Pour en savoir plus

Les deux thèses de doctorat précédemment citées ont mis en application sur des sujets concrets la caractérisation des formations résiduelles à silex. B. Laignel s’est attaché à jauger la potentialité de l’utilisation des RS comme granulats (cf. plus bas), alors que F. Quesnel a régionalisé le bilan d’altération effectué par B. Laignel et calculé de la composante verticale de la déformation finie de la surface continentale paléogène au Cénozoïque (cf. plus bas).

Bibliographie

-

FICHE ENTITE BD- LISA NV2 119AE, 2012

-

Laignel B., 1997 – Les altérites à silex de l’ouest du bassin de Paris : Caractérisation lithologique, genèse et utilisation potentielle comme granulats. Document du BRGM 264, 224 p. : Lien vers le téléchargement pdf de la thèse, 15.3 Mo

-

Benoit Laignel, Florence Quesnel, Robert Meyer, Chantal Bourdillon. Reconstruction of the Upper Cretaceous chalks removed by dissolution during the Cenozoic in the western Paris Basin. International Journal of Earth Sciences, Springer Verlag (Germany), 1999, 88 (3), pp.467-474.

-

Quesnel F., 1997 – Cartographie numérique en géologie de surface : application aux altérites à silex de l’ouest du bassin de Paris. Document du BRGM 263, 430 p. : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00739116/document

Bilan d’altération et calcul de la composante verticale de la déformation finie de la surface continentale paléogène au Cénozoïque

B. Laignel et F. Quesnel ont produit en 1997 des thèses de doctorat sur les formations résiduelles à silex de l’Ouest du bassin de Paris. F. Quesnel a effectué un calcul de la composante verticale de la déformation finie de la surface continentale paléogène au Cénozoïque.

L’intégration des données sur les épaisseurs de craie dissoute obtenues par B. Laignel (1997) dans une base de données numérique a permis leur interpolation régionale. Ensuite, les taux moyens de dissolution sont calculés en considérant la durée totale de l’altération. Ces taux varient régionalement et au cours du temps, en fonction du climat et de l’intensité du drainage. Les taux moyens de dissolution sont plus élevés pour les formations résiduelles Plio-Quaternaires (10 m/an) que pour celles du Paléogène (2 m/an). Toutefois il s’agit de taux moyens et une interruption de la dissolution sur de longs intervalles n’est pas exclue.

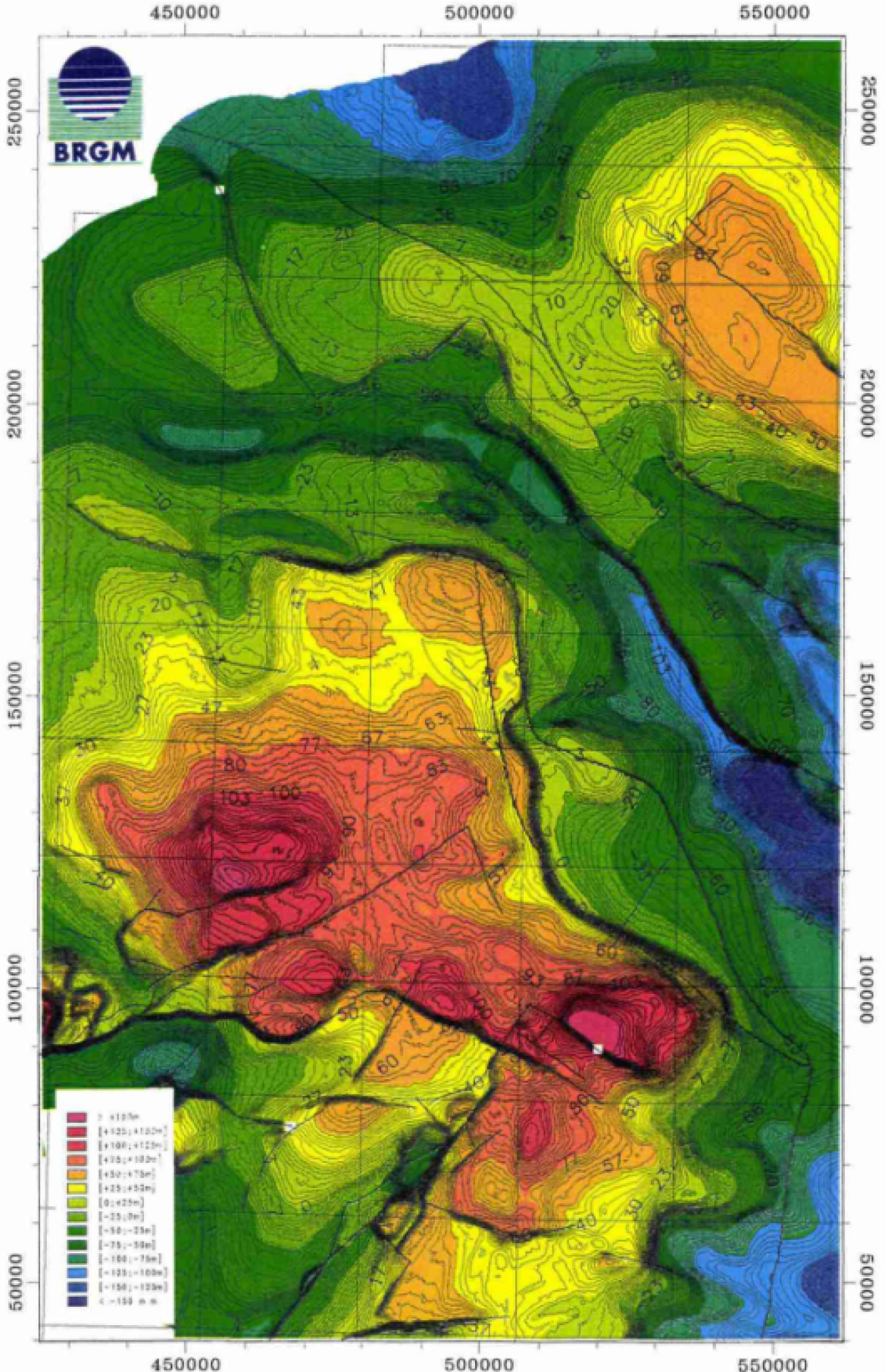

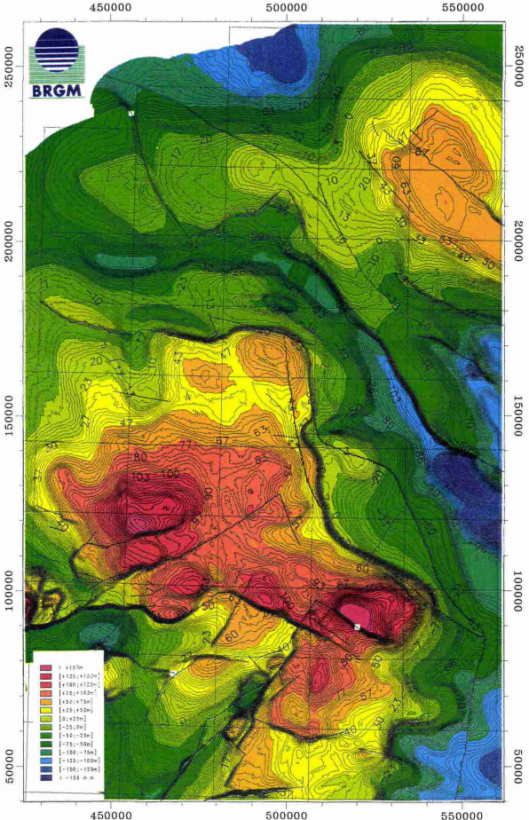

La composante verticale de la déformation finie (CVDF) d’une surface correspond à la variation de son altitude, qui est due à la variation d’épaisseur des formations géologiques sous-jacentes, elle-même influencée par le contexte tectonique et la dissolution de celles-ci. La CVDF de la surface continentale paléogène au Cénozoïque a été calculée régionalement. Pour cela, les valeurs des taux de dissolution sont associées aux variations d’altitude de la surface continentale paléogène. Les variations hypsométriques (variations d’altitude) de cette surface ont été obtenues en faisant un bilan sur son hypsométrie actuelle et initiale. Les altitudes actuelles de cette surface correspondent au sommet des plateaux ou au mur des dépôts cénozoïques selon les zones. Là où elle est enfouie, la base du Thanétien supérieur a été prise comme référence. La modélisation de l’hypsométrie de la surface continentale paléogène initiale (au Thanétien supérieur) repose sur certaines structures de références telles que le paléorivage marin de l’époque et les inselbergs de socle plus à l’amont vers le Massif armoricain.

La variation d’altitude de la paléosurface continentale ainsi obtenue, associée aux hauteurs de dissolution, a permis d’obtenir la CVDF totale. La Figure 1 présente une cartographie de la CVDF totale. Des cartes de la CVDF régionale et locale ont également été réalisées.

La CVDF entre l’actuel et le Thanétien supérieur varie entre -170 m et +170 m, pour une moyenne de -1,5 m et une fourchette d’incertitude entre 20 m et 40 m.

Un soulèvement général de la bordure ouest du Bassin Parisien au début du Tertiaire est ainsi mis en évidence, tandis que l’hypothèse d’un soulèvement récent du Pays de Caux de 100 à 150 m semble invalidée. Le soulèvement semble toutefois s’être poursuivi au niveau de l’éperon du Perche et plus récemment pour le Bray et le Dôme Picard.

Ce facteur géodynamique interne (la CVDF) conditionne la vulnérabilité des terrains face à l’altération, tandis que les facteurs géodynamiques externes (climat, niveau de base) contrôlent les vitesses d’altération.

Figure 1 : Composante verticale de la déformation finie totale

Bibliographie

- Laignel B., 1997 – Les altérites à silex de l’ouest du bassin de Paris : Caractérisation lithologique, genèse et utilisation potentielle comme granulats. Document du BRGM 264, 224 p.

- Quesnel F., 1997 – Cartographie numérique en géologie de surface : application aux altérites à silex de l’ouest du bassin de Paris. Document du BRGM 263, 430 p. : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00739116/document

Utilisation potentielle des altérites à silex de l’Ouest du Bassin Parisien comme granulats

B. Laignel et F. Quesnel ont produit en 1997 des thèses de doctorat sur les formations résiduelles à silex de l’Ouest du Bassin de Paris. B. Laignel a étudié la potentielle utilisation de ces altérites comme granulats.

Les données géologiques et géotechniques sur les RS (formations résiduelles à silex) montrent que les deux ensembles (RS de plateau et biefs à silex sur les pentes) ont chacun des avantages et inconvénients concernant leur exploitabilité comme granulats. En effet, les RS de plateau représentent des volumes et tonnages en silex très importants. Néanmoins leur teneur en silex est généralement faible à moyenne et les pourcentages de fines élevés. Ceci implique un traitement délicat au niveau de la séparation silex/matrice. Quant aux biefs à silex (RS de versant), ils sont généralement riches en silex et pauvres en fines, mais les volumes des gisements sont faibles. Seuls les sites à l’extrémité des interfluves peuvent avoir un intérêt pour des besoins locaux, mais ceux-ci sont peu nombreux.

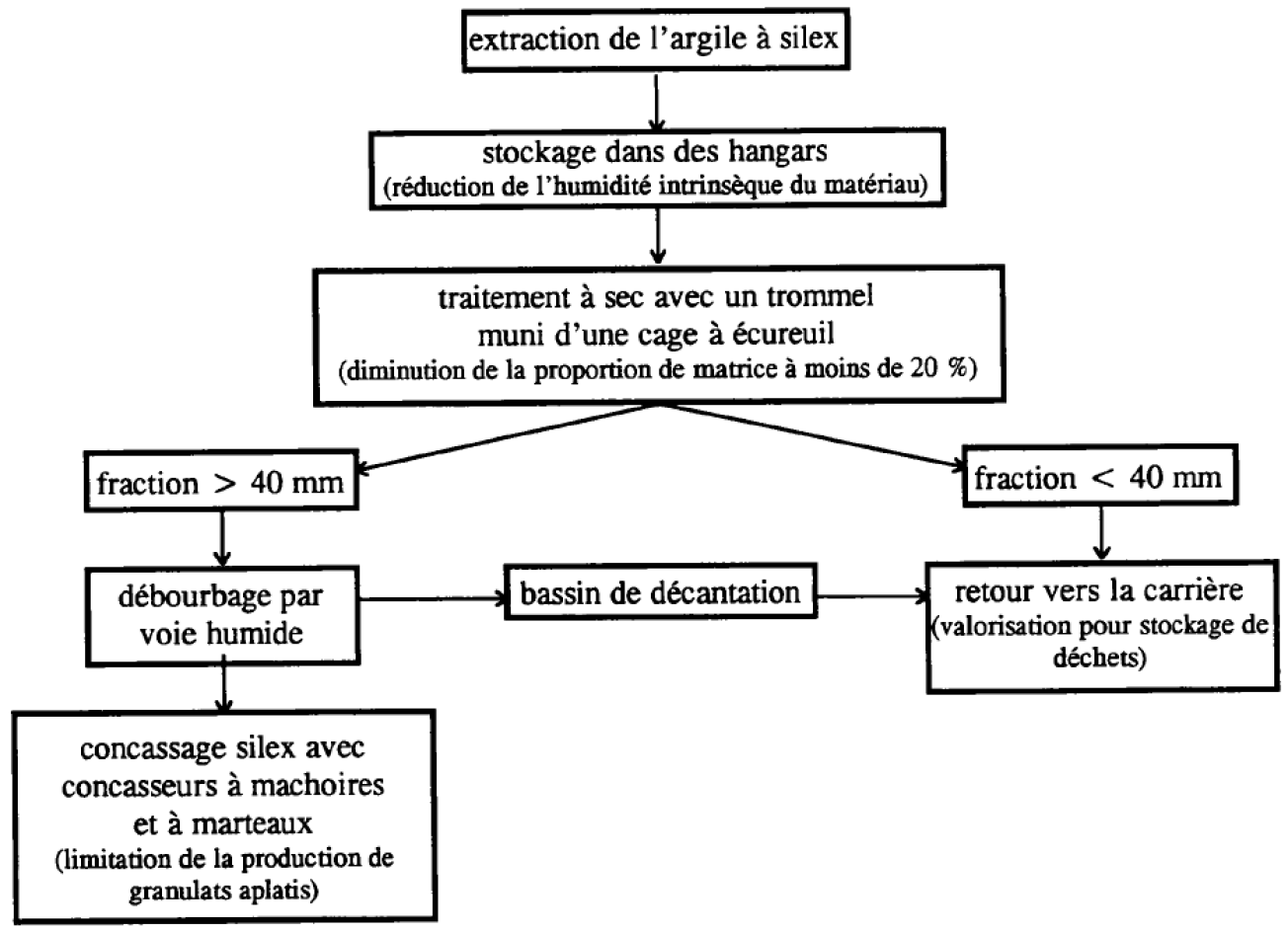

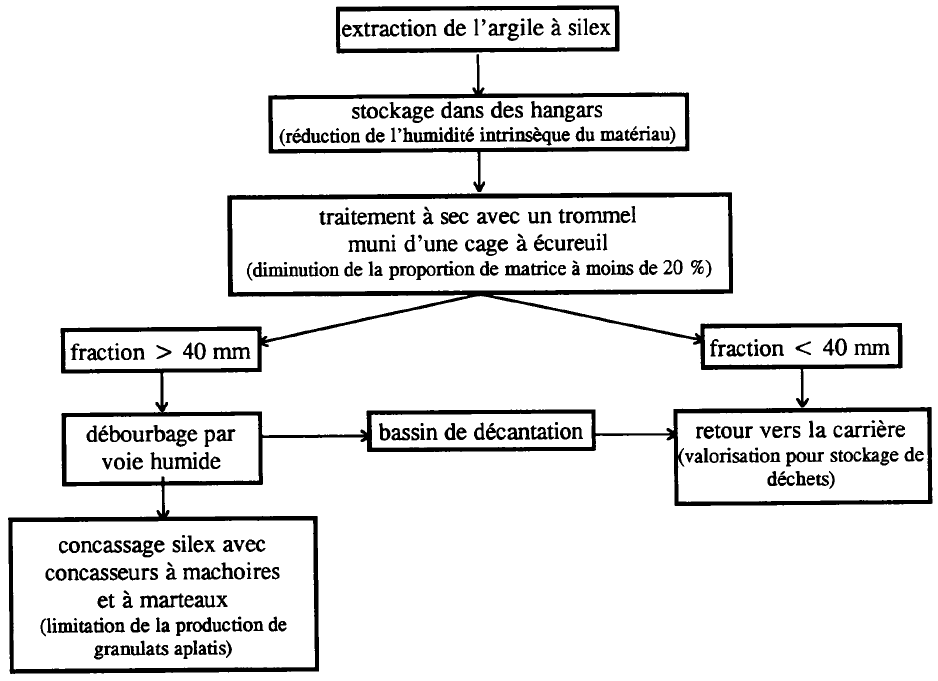

L’exploitation des RS de plateau, de par leurs faibles teneurs en silex, nécessite d’importants traitements de séparation matrice/silex. Afin d’obtenir un produit compétitif, de nouvelles recherches concernant ces traitements doivent être menées. La Figure 1 montre un scénario d’exploitation envisagé par le BRGM .

L’exploitation des biefs à silex pourrait être envisagée dans le cadre d’exploitations modestes pour répondre à des besoins locaux. Leurs fortes teneurs en silex permettent l’utilisation d’installations classiques avec séparation à l’eau de la matrice et des silex. Néanmoins cette exploitation risque d’être confrontée à de fortes contraintes environnementales car les versant des plateaux sont souvent boisés et classés en ZNIEFF.

Figure 1 : Scénario d’exploitation des argiles à silex de plateau envisagé par le BRGM

Bibliographie

- Laignel B., 1997 – Les altérites à silex de l’ouest du bassin de Paris : Caractérisation lithologique, genèse et utilisation potentielle comme granulats. Document du BRGM 264, 224 p. : Lien vers le téléchargement pdf de la thèse, 15.3 Mo

- Spencer C., Laignel B., Hergibo P.L., 1996 – Etude des argiles à silex du Bassin Parisien. Recherche de matériaux de substitution. Rap. BRGM , Orléans, 65 p.