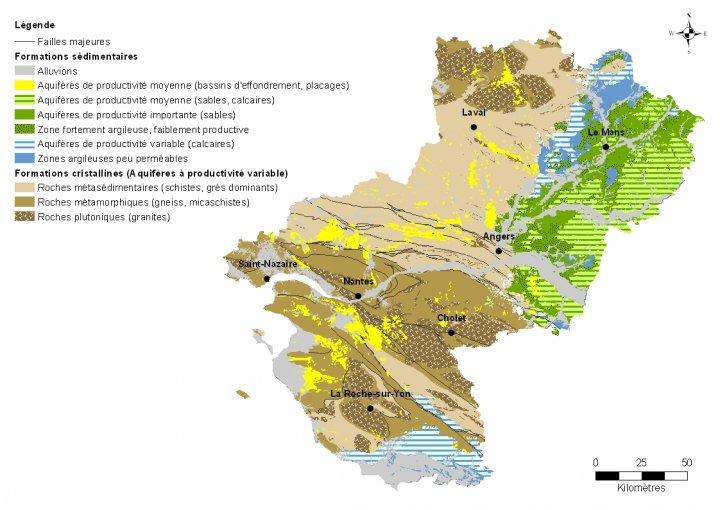

Principaux aquifères en Pays de la Loire

Le contexte hydrogéologique régional

En Pays de la Loire, les deux principaux types d’aquifères sont présents :

- les formations du Massif Armoricain constituent des aquifères dits de socle,

- les formations sédimentaires de bordures ou de couverture du Massif Armoricain, comprenant les formations du Jurassique et du Crétacé mais aussi les remplissages des bassins d’effondrements ainsi que les nappes alluviales.

Hydrogéologie simplifiée des Pays de la Loire

BRGM

Carte simplifiée des aquifères en Pays de la Loire ( BRGM )

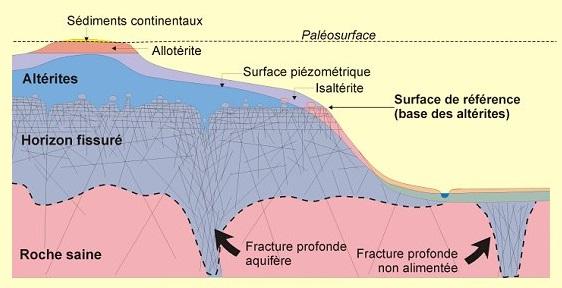

Les aquifères de socle

Le modèle conceptuel d’ aquifère en zone de socle comporte deux niveaux :

- l’horizon supérieur ( altérites ), constitué de roche altérée, joue le rôle de réservoir ;

- l’horizon inférieur (milieu fissuré, fracturé) est constitué par la roche saine. Les circulations d’eau y sont déterminées par les réseaux de fissures ou fractures.

Schéma conceptuel des aquifères de socle (R. Wyns, 1998 et 2004)

BRGM

Les aquifères sédimentaires

Aquifères du Jurassique

Dans les calcaires, les circulations d’eau sont importantes dans les zones fissurées. Les débits y sont conséquents (150 m3/h et plus). En revanche, dans les secteurs non fissurés, les forages sont très peu productifs.

Les terrains à dominante argileuse, en général défavorables, peuvent fournir de faibles débits (si intercalations calcaires ou sableuses).

Aquifères du Crétacé

- La craie et les sables du Séno-Turonien forment un aquifère de productivité moyenne (liée à la fissuration du calcaire ).

- Les sables graveleux du Cénomanien sont d’excellents aquifères (sables du Perche, sables du Mans,…).

- Lorsque ces formations sont fortement argileuses, elles sont peu productives (marnes du Cénomanien inférieur et supérieur).

Bassins d’effondrement

Certains bassins d’effondrements ont été comblés par des calcaires à l’Eocène et à l’Oligocène, qui constituent des aquifères de productivité moyenne mais néanmoins plus forte que celle du socle encaissant, ce qui leur confère un grand intérêt notamment pour la production d’eau potable.

Quelques exemples de bassins d’effondrement tertiaires de la région Pays-de-la-Loire : Saffré, Nort-sur-Erdre, Campbon, Lac de Grand-Lieu.

Nappes alluviales

Les alluvions des grands cours d’eau constituent des aquifères de productivité généralement importante. Les alluvions peuvent cependant contenir des intercalations de lentilles argileuses. Les alluvions peuvent se superposer à un autre aquifère productif.

Quelle(s) nappe(s) y a-t-il sous nos pieds ?

Pour savoir quelle(s) nappe (s) sont présentes au droit d’un point, deux outils sont disponibles dans l’espace cartographique du SIGES Pays de la Loire :

- Le Log LISA : entités hydrogéologiques du référentiel national BDLISA

- Le log Géo-hydro : entités hydrogéologiques modélisées (projet MODGEAU, 2021)

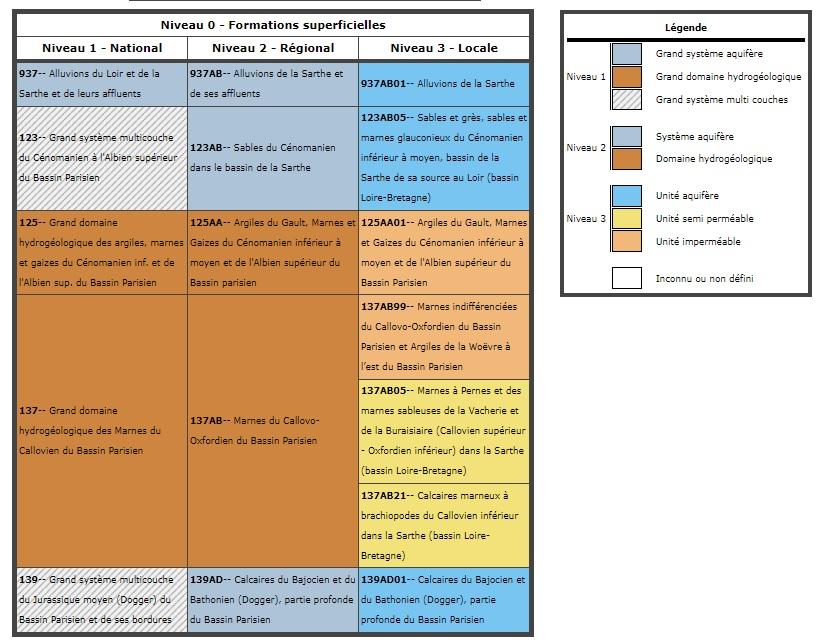

1. Le log LISA

Le log LISA et la coupe verticale des entités hydrogéologiques du référentiel BDLISA au droit d’un point.

Sur ce log, 3 types de formations se distinguent au niveau local :

- Unités aquifères (en bleu)

- Unités semi perméables (en jaune)

- Unités imperméables ou épontes (en orange)

Cet outil permet d’apprécier le nombre d’entités aquifères (

nappes

) présentes et leur connexion possible n’importe où sur le territoire national.

Limite : Cet outil ne permet pas d’apprécier la profondeur, l’épaisseur des

nappes

.

Chaque entité dispose d’un code et d’un libellé propre.

Pour accéder à la fiche pdf d’une entité du log

LISA

, il suffit de cliquer sur son code.

Exemple de log LISA

BRGM

Exemple de log LISA

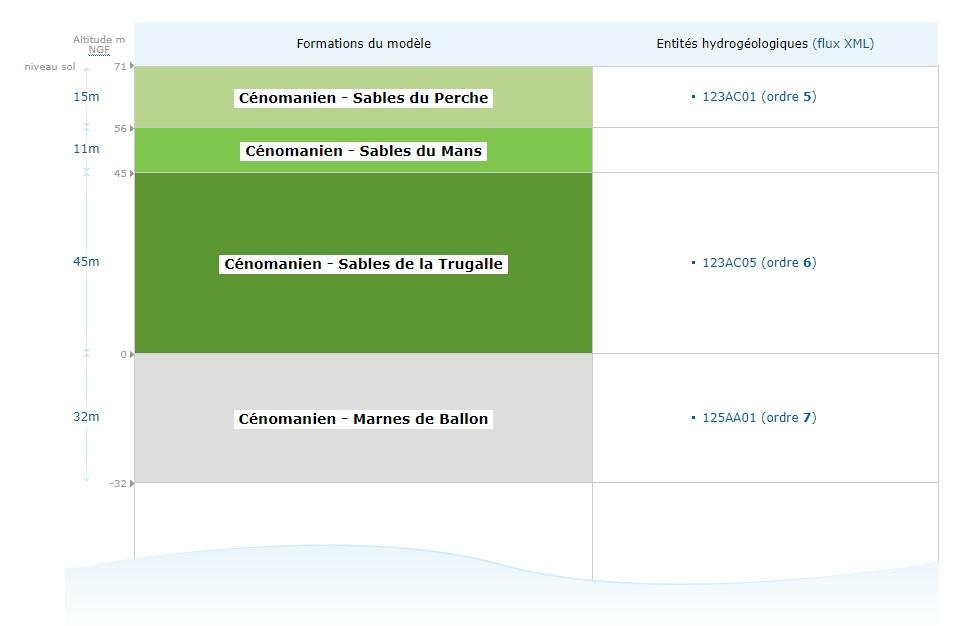

2. Le log Géo-hydro

Coupe verticale des entités hydrogéologiques modélisée dans le cadre du projet MODGEAU, correspondance avec entités BDLISA indiquée.

Cet outil permet d’apprécier la profondeur et l’épaisseur des entités hydrogéologiques présentes.

Sur ce log, 2 types de formations se distinguent :

- Entités hydrogéologiques aquifères colorées selon la nomenclature en vigueur (une couleur spécifique correspond à un « âge » de l’échelle des temps géologiques). Un aquifère est une formation géologique qui contient de l’eau pouvant être pompée, exploitée.

- Entités hydrogéologiques non-aquifères (épontes) en gris. Elles correspondent à des formations imperméables ne contenant que peu voire pas d’eau. Elles isolent les nappes les unes des autres.

Exemple de log Géo-hydro

BRGM

Exemple de log Géo-hydro

Limites du log Géo-hydro :

- Cet outil ne couvre pas toutes la région mais uniquement la Sarthe et l’est du Maine-et-Loire (emprise du projet MODGEAU).

- Certains aquifères n’ont pas pu être modélisés et ne sont donc pas représentés ou individualisés dans le Log. Il s’agit en particulier de l’ aquifère du Séno-Turonien (inclus dans la formation « Post-Cénomanien ») et des aquifères présents dans les formations du Jurassique (non modélisés faute de données de forage suffisantes).. Ceci pourra être amélioré si une poursuite des travaux menés dans le cadre du projet MODGEAU est décidée.