La caractéristique commune des substances PFAS est d’avoir une chaîne carbonée comportant au moins un atome de carbone lié à 3 ou 2 atomes de Fluor.

Il en existe deux types :

- les PFAS à chaîne longue qui contiennent de 6 à 12 atomes de carbone (PFAS à longue chaîne carbonée) ;

- les PFAS à chaîne courte qui contiennent moins de 8 atomes de carbone. Le seuil pour distinguer entre chaînes longues et courtes est fixé entre 6 et 8 atomes de carbone selon les composés.

En raison de la très grande stabilité de la liaison carbone-fluor, qui est l’une des plus fortes de la chimie organique, les PFAS ne se dégradent pas après utilisation ou rejet dans l’environnement.

Surnommées « forever chemicals », ou polluants éternels, ce sont les substances d’origine anthropique les plus persistantes connues à ce jour. Elles peuvent rester dans l’environnement pendant des décennies, voire des siècles.

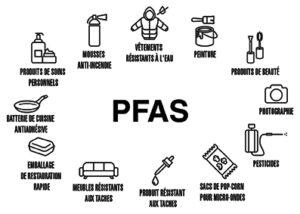

L’utilisation variée de ces composés chimiques, combinée à leur caractère très persistant, entraînent une contamination de tous les milieux : l’eau, l’air, les sols et les sédiments.

Or, d’importantes quantités de PFAS sont relâchés dans l’environnement à l’occasion de :

- la production de PFAS ;

- la fabrication de produits faisant intervenir des PFAS ;

- l’utilisation de ces produits ;

- la gestion des déchets contenant des PFAS.

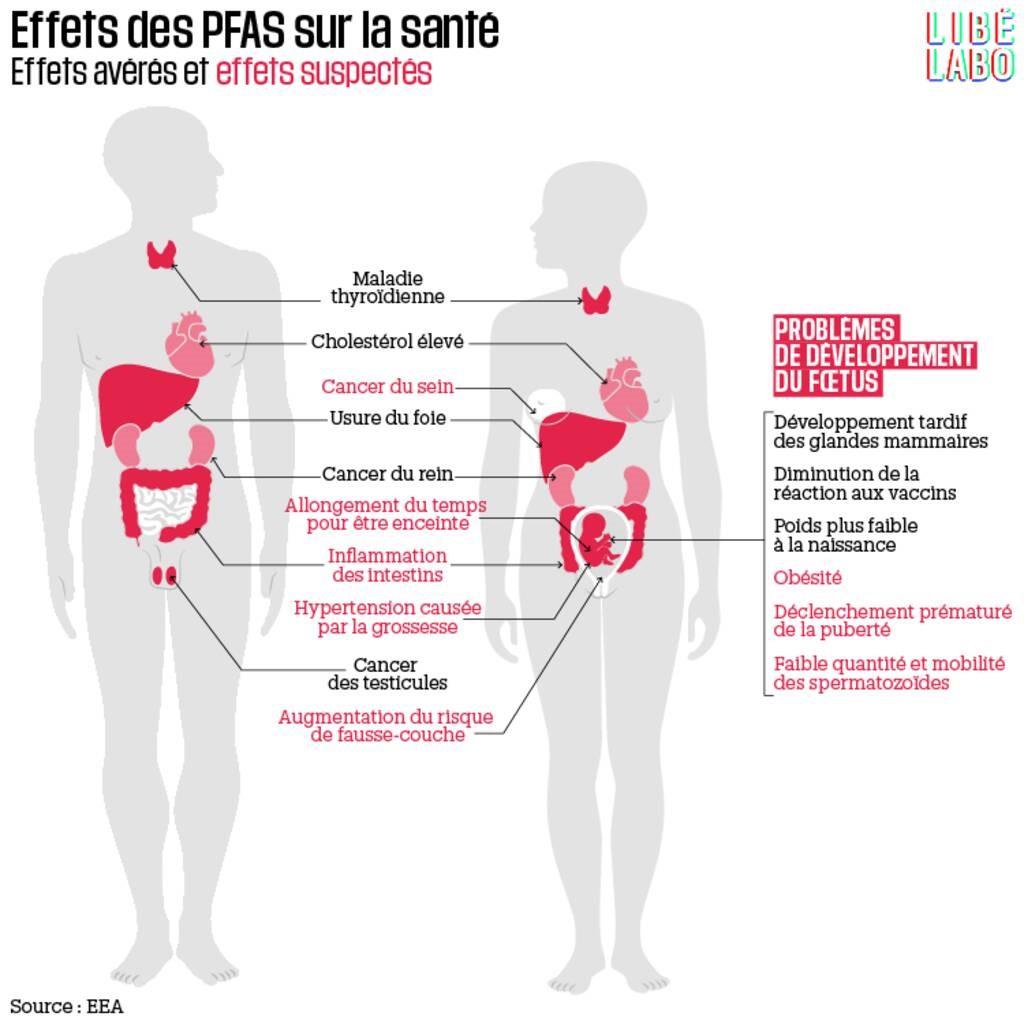

Les PFAS à chaîne longue se fixent et s’accumulent dans les sols, les sédiments et les organismes vivants. C’est ce que l’on appelle la bioaccumulation. Cela entraîne un risque élevé de contamination des aliments, en particulier ceux provenant de la mer.

Au cours des dernières décennies, les PFAS à chaîne longue ont été substitués en partie par des PFAS à chaîne courte, plus solubles dans l’eau et plus mobiles : des traces ont été détectées jusque dans les océans Arctique et Antarctique. Ces derniers restent persistants et peuvent présenter un niveau équivalent de préoccupation.