Occitanie

Occitanie

Synthèses hydrogéologiques départementales Midi-Pyrénées

Ariège (09)

Contexte et objectifs

Les opérations d’Evaluation des Ressources Hydrauliques (ERH) de la France ont été lancées par le

BRGM

entre 1970 et 1990 avec pour objectif de synthétiser les connaissances hydrogéologiques des départements de la métropole et d’évaluer leurs ressources en eau. En Ariège, cette étude a été menée en 1982 par J. Roche et J-C Soulé (Rapport BRGM 82-SGN-863-MPY).

L’actualisation de la synthèse hydrogéologique a pour objectifs de mettre à jour la description socio-économique et hydrogéologique de l’Ariège, de valoriser les études réalisées depuis les 30 dernières années, et de structurer les données brutes et élaborées dans des bases de données et des Systèmes d’Information Géographiques (

SIG

). Elle vise également à faire l’analyse de l’état des connaissances à ce jour. Cette synthèse doit faciliter grandement l’actualisation de ces nouvelles données et permettre leur diffusion à un large public, via des outils de consultation disponibles sur internet.

Cette action est financée par le

BRGM

dans le cadre de ses opérations de service public avec les aides financières de la Région Midi-Pyrénées, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et du Conseil Général du l’Ariège. Un partenariat technique a également été engagé avec Alain Mangin afin de bénéficier de son expertise et de ses connaissances sur l’hydrogéologie de l’Ariège.

Cette synthèse est articulée selon cinq axes principaux :

- Contexte Géographique :

- mises à jour des informations relatives à la géographie physique du département, présentation des régions naturelles, de la population et des activités économiques,

- actualisation des caractéristiques climatologiques et hydrologiques de l’Ariège.

- Contexte Géologique

- réalisation de coupes géologiques schématiques destinées à mettre en évidence les différents réservoirs aquifères et leurs répartitions spatiales,

- élaboration d’une carte lithologique harmonisée servant de support technique aux diverses applications hydrogéologiques.

- Contexte Hydrogéologique

- restructuration de la synthèse par entités hydrogéologiques selon le découpage de la seconde version du Référentiel Hydrogéologique Français (BD Lisa ) à un niveau de précision local (NV3),

- mises à jour de l’inventaire des points d’eau et des prélèvements associés afin d’évaluer l’exploitation des ressources en eaux souterraines du département,

- intégrer d’une part, les résultats des nombreuses études réalisées depuis 1982 et d’autre part, les données issues des réseaux quantitatif et qualitatif de gestions patrimoniales afin d’appréhender de façon synthétique, le fonctionnement hydrogéologique des principales nappes de l’Ariège, la vulnérabilité des aquifères, l’état quantitatif et qualitatif des nappes .

- Contexte Hydrothermal

Description des principaux contextes hydrothermaux de l’Ariège afin de présenter de façon synthétique les modes de fonctionnement hydrothermaux existants dans le département. - Conservation et protection des eaux souterraines

- rappels des différentes méthodes de foration effectuées dans le respect des règles de l’art,

- énoncés des précautions à prendre pour protéger les ressources en eaux souterraines et rappels des nouvelles dispositions prises dans la Loi sur l’eau et sur les milieux aquatiques pour la mise en place des Périmètres de Protection des Captages.

Partenaires financiers de la synthèse hydrogéologique du département de l’Ariège (09)

BRGM BRGM |

Agence de l'eau Adour-Garonne Agence de l'eau Adour-Garonne |

Conseil général de l'Ariège (09) Conseil général de l'Ariège (09) |

CR Occitanie CR Occitanie |

Programmes d’actions et résultats

- A1 : Contexte géographique

- A2 : Contexte géologique

- A3 : Ressources en eaux souterraines

- A4 : Exploitation des eaux souterraines

- A5 : Qualité des eaux souterraines et risques de pollution

- A6 : Actions complémentaires à entreprendre et Conservation et protection des eaux souterraines

- A7 : Base de données de consultation des données de la synthèse

Avancement : Terminé

Publications

Rapport BRGM

BRGM

Aveyron (12)

L’actualisation de la synthèse hydrogéologique de l’Aveyron est encore au stade projet.

Contexte et objectifs

La première synthèse hydrogéologique du département de l’Aveyron a été élaborée en 1979 par J. Roche dans le cadre des opérations d’Evaluation des Ressources Hydrauliques (ERH) de la France (Rapport BRGM 79-SGN-550-MPY)

Avancement : En projet

Haute-Garonne (31)

Contexte et synthèse

Le département de la Haute-Garonne ne disposait précédemment d’aucune synthèse hydrogéologique départementale. Au vu de l’évolution des conditions climatiques, de l’impact des pollutions diffuses, des conflits d’usage autour de l’eau et de l’évolution démographique du département, les aspects qualitatifs et quantitatifs des ressources en eaux souterraines deviennent un enjeu de plus en plus prégnant dans ce département. L’objet de la présente étude est d’élaborer des documents de synthèse relatifs aux connaissances géologiques et hydrogéologiques actuelles du département et de les mettre à disposition de tous les acteurs dans le domaine de l’eau.

Le

BRGM

a réalisé cette action dans le cadre de ses opérations de service public en partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (

AEAG

), la Région Occitanie et le Conseil Départemental de Haute-Garonne (CD 31). Cette étude constitue la sixième opération de ce type dans l’ex-région Midi-Pyrénées après celles du Lot, de l’Ariège, du Gers, du Tarn et des Hautes-Pyrénées.

D’une superficie de 6 358 km2, le département français de la Haute-Garonne est centré sur le cours supérieur de la Garonne qui lui donne son nom. Il contient des ressources en eaux souterraines variées ( nappes alluviales, karsts, formations intensément plissées, aquifères profonds) avec des usages multiples (eau potable, irrigation, usage thermo-minéral,…). De fait, les problématiques autour de ses ressources sont également très variées :

- Qualité des eaux pour les aquifères alluviaux avec des pressions en azote et en produits phytosanitaires le plus souvent significatives ;

- Manque de connaissances pour les aquifères intra-molassiques ;

- Problématiques quantitatives pour les nappes profondes du bassin de l’Aquitaine (Sables Infra-Molassiques et calcaires jurassiques) avec des tendances à la baisse des niveaux piézométriques déjà observées ;

- Géométrie complexe des aquifères pyrénéens avec des ressources d’intérêt local (aquifères fluvio-glaciaires, aquifère de socle, aquifères karstiques) et des enjeux de suivi des sources.

Cette synthèse hydrogéologique permet de valoriser les connaissances acquises depuis plus de 40 ans sur les eaux souterraines en Haute-Garonne, tout en mettant en évidence les besoins en connaissances supplémentaires.

Après un travail de mise en contexte complet, en particulier dans la description géologique, le rapport rappelle les notions de l’hydrogéologie permettant de mieux appréhender les référentiels national et européen existants, respectivement la BDLISA et les Masses d’Eau Souterraine. Les différents types d’aquifères, ainsi que leur potentiel et leurs usages sont ensuite détaillés, à savoir : les nappes alluviales (de la Garonne, de l’Ariège et du Tarn), les aquifères intra-molassiques, les nappes profondes du Bassin aquitain et les aquifères pyrénéens.

Le travail de synthèse a également permis de produire des documents originaux sur la base de ces connaissances :

- Les coupes géologiques présentées dans ce rapport constituent une mise à jour de documents publiés.

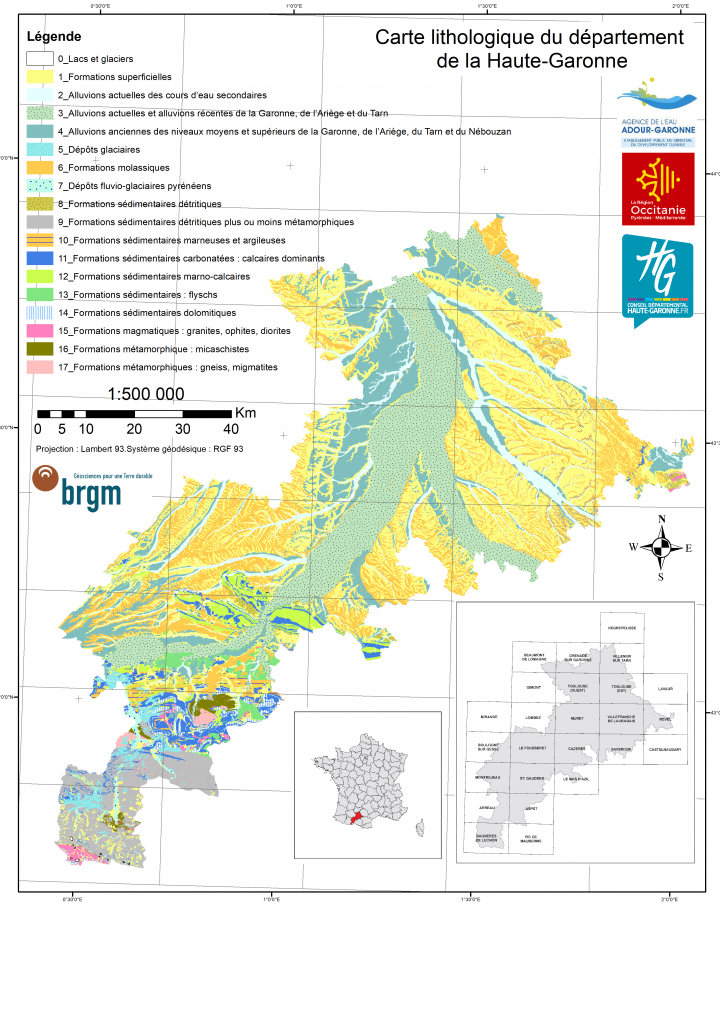

- La carte lithologique de la Haute-Garonne réalisée dans le cadre de cette synthèse vient compléter la carte géologique harmonisée à 1/50 000 existante, offrant un niveau de lecture différent : elle permet de mieux appréhender l’adaptation de l’utilisation du territoire en fonction de la nature des roches affleurantes.

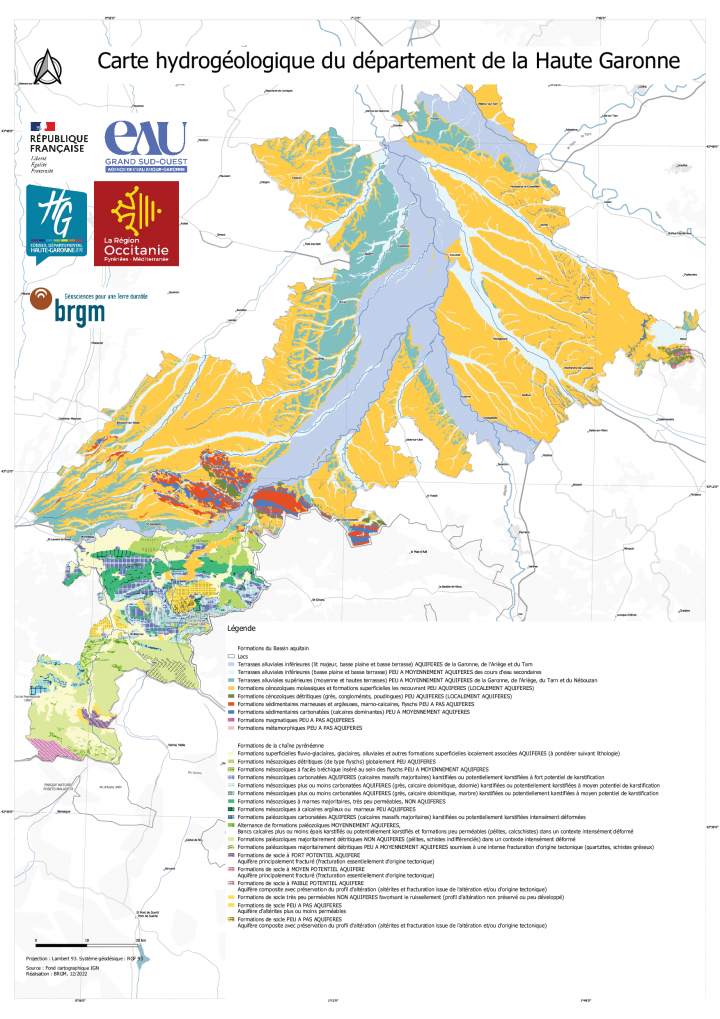

- La carte hydrogéologique de la Haute-Garonne a également été réalisée dans le cadre de cette synthèse, en s’appuyant sur la carte géologique harmonisée, la carte lithologique, la BDLISA et la carte hydrogéologique des Pyrénées issue du programme POTAPYR ( V3 Occitanie ). Elle décrit les potentialités aquifères des différents types de structures géologiques affleurantes pour le département de la Haute-Garonne.

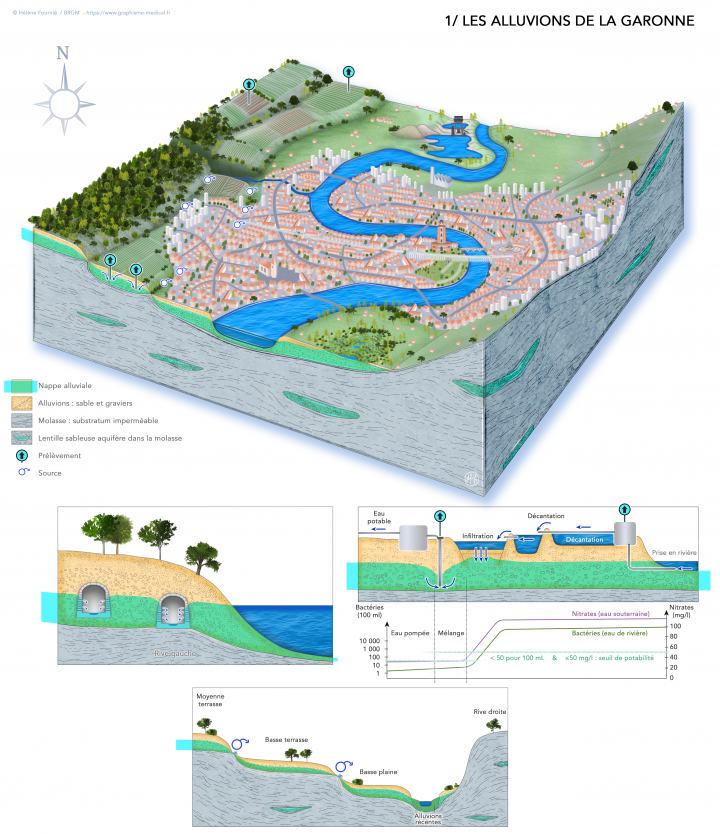

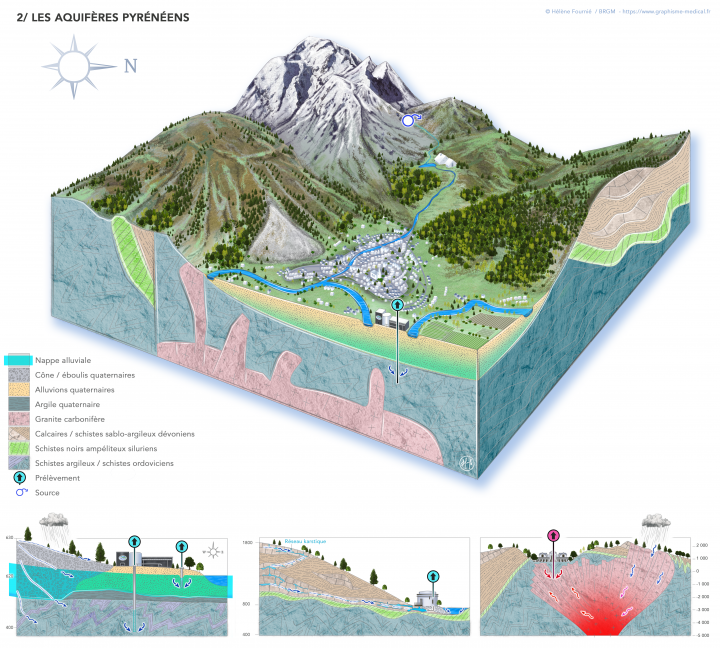

- Deux blocs 3D et leurs coupes associées permettent de mieux appréhender :

- le fonctionnement des aquifères alluviaux et l’utilisation de la nappe alluviale de la Garonne au fil des siècles dans l’agglomération toulousaine ;

- les différents types d’aquifères pyrénéens et leurs multiples usages dans le secteur de Bagnères-de-Luchon.

Enfin, l’ensemble des couches SIG produites ou utilisées dans le cadre de la synthèse hydrogéologique de la Haute-Garonne ont été structurées dans un projet QGIS, accompagnant le présent rapport. Pour que les données disponibles dans cet outil ne soient pas rapidement obsolètes, il a été décidé de le rendre « interactif ». L’utilisateur pourra ainsi mettre à jour, aussi souvent qu’il le souhaite, par un simple « clic », les données issues des bases nationales extraites sur le département de la Haute-Garonne, en particulier les données de suivi quantitatif et qualitatif des eaux souterraines.

Carte lithologique de la Haute-Garonne (31)

SIGES

Carte lhydrogéologique de la Haute-Garonne (31)

SIGES

Les alluvions de la Garonne

SIGES

Les aquifères pyrénéens

SIGES

Partenaires financiers de la synthèse hydrogéologique du département de la Haute-Garonne (31)

BRGM BRGM |

EAU EAU |

CD D31 CD D31 |

CR Occitanie CR Occitanie |

Avancement : Terminé

Publications

Rapport D31

SIGES

Gers (32)

Contexte et objectifs

Dans le département du Gers, les ressources en eau ont longtemps concerné les seules eaux de surface et les sources de faible débit issues des formations molassiques, peu aquifères et couvrant la majorité du département. Depuis une trentaine d’années, de par les fortes contraintes environnementales exercées, l’exploitation des ressources en eaux souterraines a sensiblement augmenté, essentiellement au niveau des principales nappes en présence, considérées maintenant stratégiques pour le département (sables fauves, alluvions de l’Adour, et particulièrement la nappe profonde des sables inframolassiques), nappes qu’il s’agit aujourd’hui de mieux connaître pour mieux les protéger en terme qualitatif et quantitatif.

Une opération d’Evaluation des Ressources Hydrauliques (ERH) de la France a été lancée par le BRGM entre 1970 et 1990 avec pour objectif de synthétiser les connaissances hydrogéologiques des départements de la métropole et d’évaluer leurs ressources en eau.

Dans le Gers, cette étude a été menée en 1977 par J-C Soulé sur la base de travaux de synthèse et de terrain de 1975 (Rapport BRGM 77-SGN-405-MPY).

Depuis cette époque, aucune actualisation des données et travaux de synthèse n’a été menée. La valorisation et la mise à disposition de nouvelles connaissances sur l’hydrogéologie gersoise nécessitent la mise en place d’une nouvelle synthèse hydrogéologique départementale. Celle-ci intégrera naturellement les nombreuses nouvelles données disponibles mais aussi la mise en œuvre de moyens modernes de mise en forme ( SIG ) et de communication de l’information (Internet).

Le présent programme propose donc d’actualiser en la complétant la synthèse hydrogéologique du département du Gers (32) à partir de format de données et de produits de restitution pouvant facilement être mis à jour. Cette étude s’inscrit totalement dans le cadre des programmes d’action de l’actualisation des synthèses hydrogéologiques de l’ensemble des départements de Midi-Pyrénées. Il doit permettre d’élaborer des documents de synthèses relatifs aux connaissances géologiques et hydrogéologiques actuelles du département du Gers. L’objectif est, d’une part, de les mettre à disposition des différents intervenants chargés de la gestion des eaux souterraines du département du Gers et, d’autre part, d’élaborer une caractérisation synthétique des milieux aquifères, nécessaires à la conception de l’outil régional d’aide à la décision. Cette synthèse sera articulée selon cinq axes principaux : contextes géographique, géologique, hydrogéologique, géologique, hydrogéologique, hydrothermominéral, et conservation et protection des eaux souterraines.

Partenaires financiers de la synthèse hydrogéologique du département du Gers (32)

BRGM BRGM |

Agence de l'eau Adour-Garonne Agence de l'eau Adour-Garonne |

DREAL Occitanie DREAL Occitanie |

CR Occitanie CR Occitanie |

CD Gers (32) CD Gers (32) |

Programmes d’actions et résultats

- A1 : Contexte géographique

- A2 : Élaboration de la carte lithologique harmonisée

- A3 : Ressources en eaux souterraines

- A4 : Exploitation des eaux souterraines

- A5 : Qualité des eaux souterraines

- A6 : Contexte hydrothermominéral

- A7 : Conservation, protection et prospectives

Avancement : Terminé

Rapport Gers (32)

SIGES

Lot (46)

Contexte et objectifs

La première synthèse hydrogéologique du département du Lot a été élaborée en 1976 par JC. Soulé, JG Astruc et R. Vernet dans le cadre des opérations d’Evaluation des Ressources Hydrauliques (ERH) de la France (Rapport BRGM 76-SGN-001-MPY).

Depuis, de nombreuses études hydrogéologiques ont été réalisées sur le département et les outils de collecte, de bancarisation et de valorisation des données ont beaucoup évolué. Dans ce contexte, ce projet est réalisé à la demande et en partenariat avec le Conseil Général du Lot, la Région Midi-Pyrénées, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Il a également bénéficié de l’appui technique de la DDEA du Lot et en particulier André Tarrisse et Patrick Hannoyer et du CDS du Lot.

L’actualisation de la synthèse hydrogéologique a pour objectifs de mettre à jour la description socio-économique et hydrogéologique du Lot, de valoriser les études réalisées depuis les 30 dernières années, et de structurer les données brutes et élaborées dans des bases de données et des Systèmes d’Information Géographiques ( SIG ). Elle vise également à faire l’analyse de l’état des connaissances à ce jour. Cette synthèse doit faciliter grandement l’actualisation de ces nouvelles données et permettre leur diffusion à un large public, via des outils de consultation disponibles sur internet.

Le département du Lot, situé en bordure nord-est de la région Midi-Pyrénées, est un département peu peuplé, résolument orienté vers l’activité agricole et touristique. Les ressources en eaux souterraines du département sont essentiellement représentées par l’

aquifère

principal du Jurassique moyen et supérieur. Ce dernier, qui couvre près de 80 % de la surface du département, dont environ 25 % sont visibles à l’

affleurement

et 75 % sous recouvrement.

Cet

aquifère

possède des réserves importantes, mais son fonctionnement karstique rend son captage et son exploitation difficile d’un point de vue quantitatif et qualitatif.

A l’heure actuelle, l’exploitation de cet

aquifère

se fait essentiellement par captage de sources. Près de 68 % des prélèvements sont destinés à l’adduction d’eau potable, puis à l’agriculture (29 %), et l’industrie (3%).

La grande majorité des analyses sur les eaux souterraines montrent des eaux à

faciès

bicarbonaté-calcique pour les aquifères du Jurassique moyen et supérieur et un

faciès

plus sulfaté dans l’

aquifère

semi-captif du Lias. Un impact anthropique est observé sur plusieurs sources, notamment au niveau des teneurs en nitrates.

L’actualisation de l’inventaire des points d’eau par le Comité Spéléologique Départemental du Lot a permis de recenser 1466 points d’eau et cavités dans le Lot, dont une majorité d’igues et de grottes pénétrables. 79 sources pérennes ont également été inventoriées. Parmi ces sources, neuf sont des sources thermo-minérales, dont deux autorisées mais non exploitées.

Plusieurs méthodes de caractérisation de la vulnérabilité des aquifères montrent que l’

aquifère

karstique du Jurassique moyen et supérieur est particulièrement sensible aux pollutions, soit par impact direct, soit après ruissellement sur les formations de socle. Face à cette vulnérabilité, les principales activités potentiellement polluantes sont les rejets des assainissements collectifs et autonomes, des activités d’élevages et des industries, ainsi que les pollutions diffuses.

Cette opération a également permis de bancariser les opérations de traçage dans une base de données TRAKARST LOT. Ce travail a permis de recenser 225 opérations de traçages. Une base de données sur les analyses isotopiques réalisées sur les sources karstiques du Lot (ISOLOT) a également été développée et renseignée. Elle contient à ce jour 125 résultats d’analyses isotopiques.

L’actualisation de la synthèse hydrogéologique du Lot a permis de capitaliser ; structurer et valoriser les données existantes. Elle met également en évidence des manques de connaissance sur certaines thématiques et certains secteurs du département. Il apparaît notamment important de mettre en place les actions suivantes :

- des opérations de traçage sur des bassins hydrogéologiques karstiques « orphelins »,

- poursuivre l’estimation des réserves hydrogéologiques à partir des chroniques de débits de sources,

- améliorer la connaissance des caractéristiques hydrodynamiques des unités aquifères (niveau 3 BDLisa ),

- poursuivre les analyses géochimiques et isotopiques sur certaines sources karstiques mal connues,

- étendre le projet PaPRIKA afin de mieux comprendre les mécanismes d’écoulement et les risques de pollution.

Par ailleurs, les opérations actuellement en cours de caractérisation du potentiel aquifère et de la sensibilité à la sécheresse des aquifères de socle de la région Midi-Pyrénées (modules B et F de ONGERE, V3 Occitanie ), vont enrichir les connaissances sur ce type de systèmes, également représentés dans le Lot.

Partenaires financiers de la synthèse hydrogéologique du département du Lot (46)

BRGM BRGM |

Agence de l'eau Adour-Garonne Agence de l'eau Adour-Garonne |

CD D46 CD D46 |

CR Occitanie CR Occitanie |

Partenaires techniques de la synthèse hydrogéologique du département du Lot (46)

Ministère Ministère |

Comité spéléoloogie D46 Comité spéléoloogie D46 |

Chambre agriculture Chambre agriculture |

Programmes d’actions et résultats

- A1 : Contexte géologique

- A2 : Ressources en eau souterraine

- A3 : Exploitation des eaux souterraines

- A4 : Qualité des eaux souterraines et risques de pollution

- A5 : Actions complémentaires à entreprendre

- A6 : Inventaire des sources karstiques et des cavités souterraines

- A7 : Captages d’AEP et analyses chimiques

- A8 : Base de données générale de consultation des données de la synthèse hydrogéologique

Avancement : Terminé

Publications

Rapport 57678-fr Synthèse SIGES |

Rapport 57678-fr Annexes SIGES |

Synthèse globale SIGES |

Hautes-Pyrénées (65)

Contexte et synthèse

Les opérations d’Évaluation des Ressources Hydrauliques (ERH) de la France ont été lancées par le BRGM entre 1970 et 1990 avec pour objectif de synthétiser les connaissances hydrogéologiques des départements de la métropole et d’évaluer leurs ressources en eau. Dans les Hautes-Pyrénées, la première synthèse hydrogéologique a été menée en 1976 par J.C. Soulé (Rapport BRGM 76-SGN-071-MPY). Depuis cette époque, aucune actualisation des données et travaux de synthèse n’avait été menée.

L’actualisation de la synthèse hydrogéologique a pour objectif de valoriser et de mettre à disposition les nouvelles connaissances géologiques et hydrogéologiques acquises depuis plus de 40 ans dans les Hautes-Pyrénées à partir des moyens actuels de mise en forme (SIG) et de communication de l’information (Internet).

Le BRGM réalise cette action dans le cadre de ses opérations de service public et bénéficie de subventions de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de la Région Occitanie et du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées (65).

D’une superficie de 4 464 km2, le département des Hautes-Pyrénées s’étend de la bordure sud du Bassin aquitain aux sommets du massif des Pyrénées. La population des Hautes-Pyrénées est très inégalement répartie, avec une zone de montagne peuplée uniquement dans les vallées et une moitié nord de plaine et coteaux concentrant les quatre cinquièmes de la population. L’activité économique est largement dominée par le secteur tertiaire. L’industrie, bien que connaissant des difficultés, couvre encore 19% des emplois. A contrario, le poids économique de l’activité agricole (principalement concernée par les grandes cultures dans la plaine alluviale de l’Adour et dans une moindre mesure par l’élevage dans la chaîne pyrénéenne) reste faible, avec 4% des emplois comptabilisés pour ce secteur.

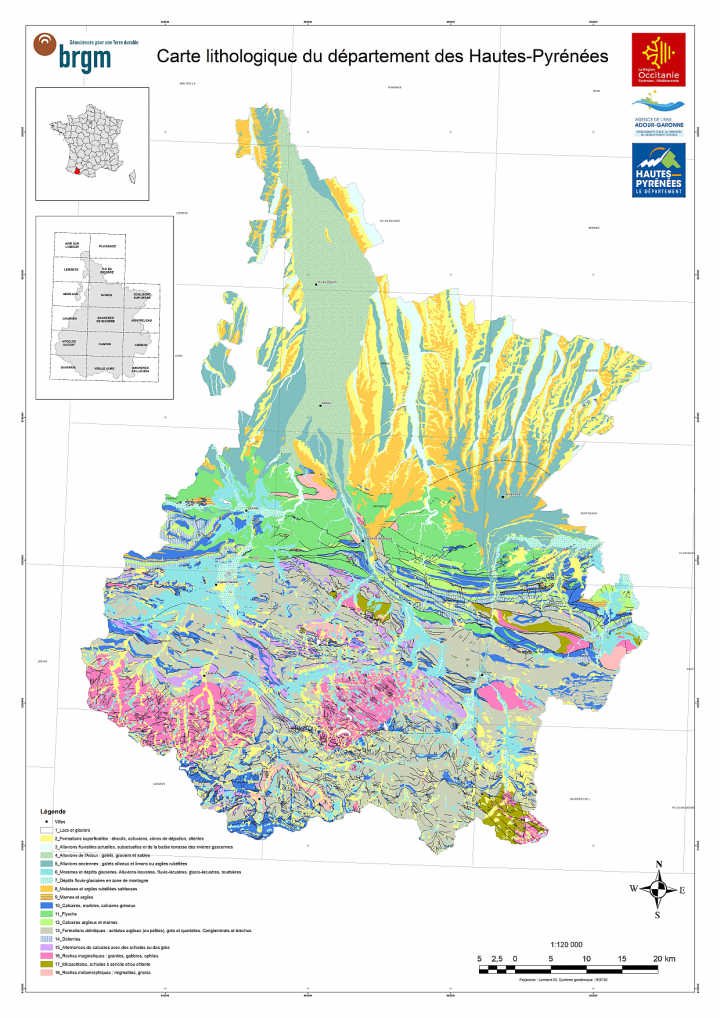

Carte lithologique du département des Hautes-Pyrénées

SIGES

Constitué pour les 2/3 par le massif pyrénéen, les Hautes-Pyrénées sont un territoire présentant des terrains marqués par une grande diversité lithologique aux capacités aquifères contrastées. Les ressources en eau peuvent y être extrêmement abondantes, en raison de l’importance des précipitations mais aussi des potentialités particulièrement intéressantes de certains aquifères. C’est le cas en particulier, dans la partie pyrénéenne, des formations carbonatées karstifiées constituant les différents chaînons secondaires et les massifs paléozoïques, des dépôts fluvio-glaciaires dont les épaisseurs peuvent être considérables et des formations de socle fissurés. Située dans le Bassin aquitain, la nappe alluviale de l’Adour et de l’Échez constitue quant à elle une ressource à enjeux majeurs en raison de son abondance, de son accessibilité et de ses relations étroites avec les cours d’eau.

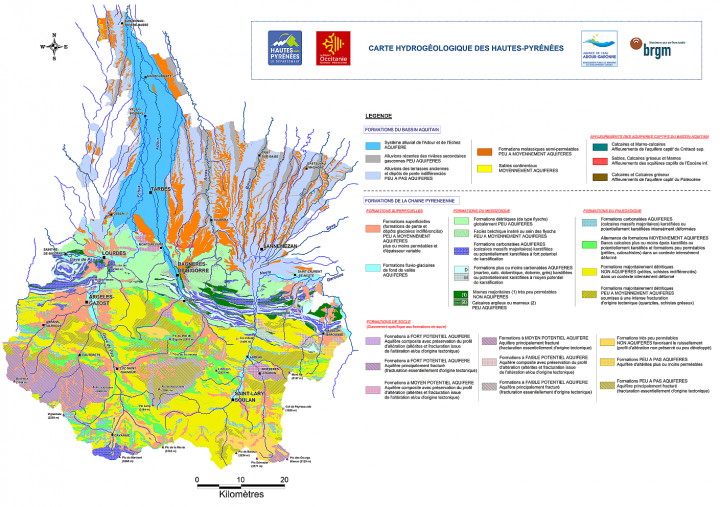

Ainsi, la carte hydrogéologique des Hautes-Pyrénées a été établie sur la base de l’ensemble des connaissances actualisées dans le cadre de ce travail de synthèse.

Carte hydrogéologique du département des Hautes-Pyrénées

SIGES

Tous usages confondus, les prélèvements annuels en eaux souterraines dans le département sont estimés entre 38 et 57 millions de m3 en fonction des années sur la période 2003 – 2016. Il apparaît que la majorité des prélèvements en eaux souterraines est destinée à l’alimentation en eau potable, ce qui représente près de 61% du volume total. Les prélèvements à usage d’irrigation sur cette période sont toutefois importants (soit 33% du volume total), quasi exclusivement réalisés au sein de la nappe alluviale de l’Adour et de l’Échez.

Au vu des résultats d’analyse collectés, le faciès bicarbonaté calcique est majoritairement représenté pour les eaux souterraines des différents aquifères recensés dans les Hautes-Pyrénées (socle, formations détritiques du Paléozoïque, terrains carbonatés du Paléozoïque ou du Mésozoïque, alluvial ou dépôts fluvio-glaciaires).

Du point de vue des problèmes qualitatifs inventoriés dans le département, seule la nappe alluviale de l’Adour et de l’Échez se démarque par l’enregistrement récurrent et étendu de teneurs élevées en nitrates. Plus récemment en lien avec l’instauration de leur analyse dans les réseaux de suivi de la qualité des eaux souterraines depuis 2013, la problématique des produits de dégradation des produits phytosanitaires et plus particulièrement de l’ESA métolachlore (le métolachlore étant une substance active à usage d’herbicide) est observée dans de nombreux points de suivi de la plaine de l’Adour.

L’ensemble des descriptions et des données élaborées sous forme de graphiques ou de cartes est mis à disposition dans la synthèse selon les huit principaux thèmes suivants :

Contexte Géographique

- Mises à jour des informations relatives à la géographie physique du département, présentation des régions naturelles, de la population et des activités économiques,

- Présentation des caractéristiques climatologiques et du contexte hydrologique des Hautes-Pyrénées.

Contexte Géologique

- Description des principales formations géologiques du département,

- Élaboration d’une carte lithologique harmonisée servant de support technique aux diverses applications hydrogéologiques,

- Réalisation de coupes géologiques schématiques destinées à mettre en évidence les différents réservoirs aquifères et leurs répartitions spatiales.

Ressources en eaux souterraines

- Présentation des entités hydrogéologiques des Hautes-Pyrénées selon le découpage du Référentiel Hydrogéologique Français BD LISA (version 2),

- Synthèse des connaissances acquises sur les aquifères du massif pyrénéen,

- Synthèse des connaissances acquises sur la nappe alluviale de l’Adour,

- Synthèse des connaissances acquises sur les nappes profondes du Bassin aquitain,

- Élaboration de la carte hydrogéologique des Hautes-Pyrénées,

- Inventaire des cavités souterraines,

- Présentation du réseau de surveillance de l’état quantitatif dans les Hautes-Pyrénées,

- Évaluation des réserves en eaux souterraines du département.

Exploitation des eaux souterraines

- Mises à jour de l’inventaire des points d’eau et des prélèvements associés afin d’évaluer l’exploitation des ressources en eaux souterraines du département.

Qualité des eaux souterraines

- Présentation des différents réseaux de surveillance de l’état qualitatif dans les Hautes Pyrénées,

- Traitements des résultats d’analyse pour description des faciès chimique des principaux aquifères,

- Présentation de l’état qualitatif des eaux souterraines vis-à-vis des pollutions diffuses (nitrates et produits phytosanitaires) et des éléments traces,

- État des connaissances actuelles sur le fond géochimique naturel caractérisé dans le cadre des besoins de la DCE.

Vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution

- Inventaire des cartes de vulnérabilité intrinsèque existantes,

- Présentation des principaux agents de pollution susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

Ressources en eau thermo-minérale

- Description des principaux contextes hydrothermaux des Hautes-Pyrénées afin de présenter de façon synthétique leurs modes de fonctionnement.

Conservation et protection des eaux souterraines

- Énoncés des modalités de gestion et de protection des eaux souterraines à l’échelle du système aquifère et à l’échelle du captage (aspect réglementaire et des règles de l’art).

Partenaires financiers de la synthèse hydrogéologique du département des Hautes-Pyrénées (65)

BRGM BRGM |

Agence de l'eau Adour-Garonne Agence de l'eau Adour-Garonne |

CD 65 CD 65 |

CR Occitanie CR Occitanie |

Avancement : Terminé

Publications

rapport D65

SIGES

Tarn (81)

Contexte et synthèse

La première synthèse hydrogéologique du département du Tarn a été élaborée en 1980 par JC. Soulé dans le cadre des opérations d’Evaluation des Ressources Hydrauliques (ERH) de la France (Rapport BRGM 80-SGN-058-MPY).

A partir de ces premiers travaux et des études réalisées depuis, l’actualisation de la synthèse hydrogéologique du Tarn a permis d’élaborer des documents de synthèse relatifs aux connaissances géologiques et hydrogéologiques actuelles du département du Tarn et de les mettre à disposition des différents intervenants chargés de la gestion des eaux souterraines. Le BRGM a ainsi réalisé cette action dans le cadre de ses opérations de service public avec des subventions de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de l’ancienne Région Midi-Pyrénées et du Conseil Départemental du Tarn (81).

L’actualisation de la synthèse hydrogéologique a porté sur la mise à jour de 8 principaux axes, à savoir le contexte géographique, la connaissance de la géologie et des ressources en eaux souterraines du département, l’exploitation des eaux souterraines, la qualité des eaux souterraines et la vulnérabilité des nappes vis-à-vis des pollutions, les ressources en eau thermo-minérales dans le Tarn et les différentes modalités de gestion et de protection des eaux souterraines.

D’une superficie de 5768 km2, le Tarn couvre la bordure orientale du Bassin aquitain et est bordé au Nord et à l’Est par le Massif Central et au Sud par la Montagne Noire. Son activité économique est largement dominée par le secteur tertiaire. L’industrie, bien que connaissant des difficultés, couvre 13 à 19 % des emplois. A contrario, le poids économique de l’activité agricole reste faible, avec 5 à 7 % des emplois comptabilisés pour ce secteur.

Le Tarn est un territoire présentant des terrains marqués par une grande diversité lithologique aux capacités aquifères contrastées. Les ressources en eau peuvent y être relativement abondantes, en raison des potentialités particulièrement intéressantes de certains aquifères. C’est le cas, en particulier, des plaines alluviales qui constituent une ressource à enjeux majeurs en raison de son abondance et de son accessibilité, et des calcaires karstifiés jurassiques. A contrario, certaines formations ne sont que localement aquifères, comme les formations magmatiques ou métamorphiques qui ne sont aquifères que dans la frange d’altération, ainsi que les formations molassiques qui ne présentent un caractère aquifère que localement. La formation des argiles à graviers, très peu perméable, pourrait néanmoins jouer un rôle important à l’échelle du Bassin aquitain, assurant la recharge de la nappe des sables infra-mollassiques. Un projet de recherche en cours confirmera, ou infirmera, cette hypothèse.

Tous usages confondus, les prélèvements en eaux souterraines varient de 10,8 à 18,5 millions de m3 sur la période 2003-2012, avec 57 % de ce volume destiné à l’alimentation en eau potable et 31 % à l’usage agricole.

L’état des connaissances sur les aspects d’évaluation des réserves en eau des aquifères du Tarn met en évidence les nombreuses lacunes dans ce domaine pour le département. En effet, à notre connaissance, aucune étude n’a été menée à ce sujet sur le département.

Au vu des résultats d’analyses collectés, le

faciès

majoritaire des eaux souterraines du département est le

faciès

bicarbonaté calcique et magnésien. Le

faciès

chloruré et sulfaté calcique et magnésien est également très présent, notamment dans la partie est du département, dans les formations de socle.

Du point de vue qualitatif, les

nappes

alluviales enregistrent régulièrement des concentrations élevées en nitrates et produits phytosanitaires. Les formations molassiques, le socle, et les argiles à graviers et les sables infra-molassiques présentent ponctuellement des teneurs élevées en nitrates et en produits phytosanitaires (dans le cas des sables infra-molassiques notamment, ces concentrations sont le reflet d’un mélange des eaux de plusieurs aquifères). Ces observations ont conduit à classer la plupart des masses d’eau souterraines du département en mauvais état chimique, avec un risque de non-atteinte du bon état chimique à l’horizon 2021 (Comité de

Bassin

Adour-Garonne, 2013).

Les pollutions aux micropolluants organiques sont plus localisées, en lien avec les activités potentiellement polluantes actuelles ou passées identifiées dans le Tarn, comme certains sites industriels ou les principaux centres urbains. Les micropolluants minéraux présentent localement des dépassements de la norme de qualité. Des études en cours sur certains secteurs permettront de déterminer l’origine naturelle ou anthropique de ces éléments.

Le travail d’actualisation entrepris a permis de valoriser et de mettre à disposition les nouvelles connaissances acquises depuis 35 ans sur l’hydrogéologie tarnaise mais aussi de mettre en évidence les besoins en connaissances supplémentaires dans une optique d’amélioration de la gestion et de la protection de la ressource en eau souterraine du département.

L’un des futurs enjeux pour le Tarn sera de mettre en place une stratégie de gestion de la ressource en eau à l’échelle du département, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, en capitalisant et acquérant la connaissance nécessaire pour disposer d’outils de gestion et de prévision efficaces. Que ce soit sur le court, moyen, ou long terme (prise en considération des changements globaux en l’occurrence), ces outils permettront aux décideurs de mieux guider leurs actions et leurs programmations, aussi bien sur le plan technique que financier, vis-à-vis de l’exploitation durable de la ressource en eau de leur territoire et de la préservation des milieux. Ils leur permettront notamment d’intégrer en toute cohérence, les enjeux liés aux eaux souterraines, véritable ressources stratégiques de demain, dans les politiques d’aménagement du territoire.

Partenaires financiers de la synthèse hydrogéologique du département du Tarn (81)

BRGM BRGM |

Agence de l'eau Adour-Garonne Agence de l'eau Adour-Garonne |

CD 81 CD 81 |

CR Occitanie CR Occitanie |

Avancement : Terminé

Publications

Rapport D81

SIGES

Tarn-et-Garonne (82)

L’actualisation de la synthèse hydrogéologique de Tarn-et-Garonne a été réalisée sous une forme simplifiée dans le cadre du projet ECORSE 82 ( V3 Occitanie ), finalisé en 2023.

Contexte et objectifs

La première synthèse hydrogéologique du département de Tarn-et-Garonne a été élaborée en 1978 par JC. Soulé dans le cadre des opérations d’Evaluation des Ressources Hydrauliques (ERH) de la France (Rapport BRGM 78-SGN-070-MPY).

Avancement : En cours de finalisation