Occitanie

Occitanie

Présentation de l'Occitanie

Eléments de géographie

Article mis à jour en juin 2022

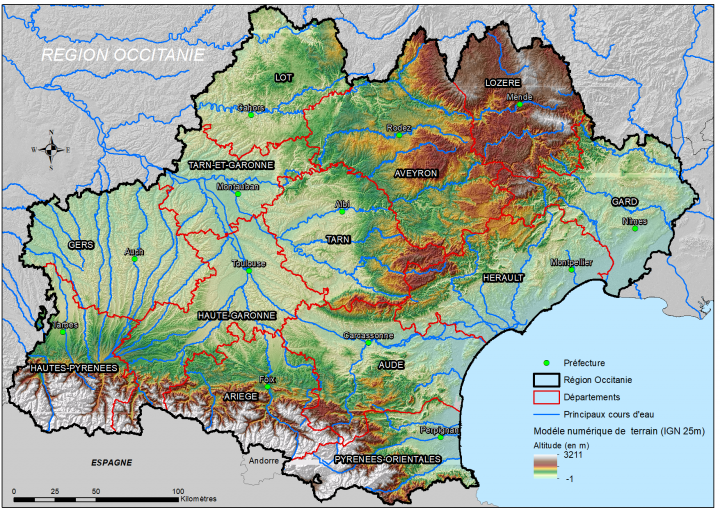

La réforme territoriale a donné naissance au 1er janvier 2016 à la grande région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, issue de la réunion des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

Avec ses 13 départements et sa surface de 72 724 km2, ce qui correspond à 13,2% des territoires métropolitains, la région Occitanie est la seconde plus vaste région de France métropolitaine. Limitée au sud par la frontière avec l’Espagne et Andorre et par la mer Méditerranée, elle est limitrophe à l’ouest avec la région Nouvelle-Aquitaine, au nord avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et à l’est avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La région Occitanie comprend 13 départements : l’Ariège (09), l’Aude (11), l’Aveyron (12), le Gard (30), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), l’Hérault (34), le Lot (46), la Lozère (48), les Hautes-Pyrénées (65), les Pyrénées Orientales (66), le Tarn (81) et le Tarn-et-Garonne (82). Toulouse est la préfecture régionale.

Au 1er janvier 2019, la région Occitanie comptait 5 933 185 habitants (source INSEE), ce qui en fait la cinquième région la plus peuplée de France.

Carte de la région Occitanie

SIGES

Réseau hydrographique

rticle mis à jour en mai 2021

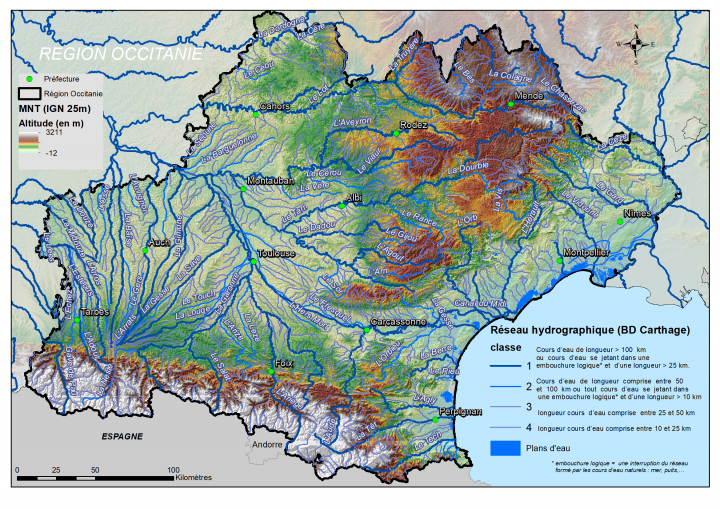

Les fleuves sont très présents en Occitanie et trois des cinq grands fleuves français se retrouvent sur le territoire, au moins en partie.

À l’ouest, la région se déploie sur la vallée de la Garonne, enserrée par de vastes zones de plaines et de coteaux. Ce fleuve s’écoule sur environ 250 km sur le territoire de la région, soit près de la moitié du cours français du fleuve, entre la frontière franco-espagnole et la limite avec la région Nouvelle-Aquitaine. Son

bassin

versant s’étend sur 55 600 km2 en France, ce qui correspond à la quasi-totalité de l’ancienne région Midi-Pyrénées, au nord du Languedoc-Roussillon (principalement la Lozère) et à une partie du nord de l’ancienne région Aquitaine.

Neuf des dix principaux affluents de la Garonne s’écoulent entièrement ou en grande partie en Occitanie, à savoir, le Lot, le Tarn - et son principal affluent l’Aveyron -, l’Ariège, le Gers, la Save, la Baïse, la Gimone, l’Arrats et la Louge. Enfin, une partie plus modeste du cours de la Dordogne traverse le nord du département du Lot.

La limite orientale de la région correspond à la partie occidentale du delta du Rhône, au niveau de la Camargue. Deux affluents du Rhône s’écoulent du nord-ouest au sud-est dans les départements de la Lozère et du Gard : la Cèze et le Gardon.

Enfin, la Loire s’écoule sur une petite partie du territoire régional, au nord-est de la Lozère.

Le point triple de rencontre des lignes de partage des eaux entre les bassins du Rhône, de la Garonne et de la Loire se trouve au sommet du Planas (1 271 m) en Lozère.

Entre ces trois bassins versants, la plaine littorale languedocienne est traversée par deux autres fleuves de relative importance : l’Aude et la Têt.

Plusieurs fleuves côtiers, au régime pluvial cévenol, s’ajoutent à ceux-ci, dont les principaux sont l’Hérault et l’Orb.

Le sud-ouest de la région (quasi-totalité du département des Hautes-Pyrénées, partie ouest du département du Gers) fait partie du bassin de l’Adour et de ses principaux affluents : Gave de Pau, Arros, Midouze.

De nombreuses rivières et fleuves ont creusé des reliefs dans les roches sédimentaires de la région (en particulier dans les contreforts méridionaux du Massif Central) et des passages encaissés appelés gorges. Peuvent ainsi être citées les gorges du Tarn, les gorges de l’Hérault, les gorges du Gardon, les gorges de l’Allier, par exemple.

De nombreuses lagunes ou étangs littoraux jalonnent la côte méditerranéenne, séparées de la mer par des cordons littoraux formés par l’apport sédimentaire du Rhône et reliées à celle-ci par des chenaux appelés localement des « graus ». Le plus important de la région est l’étang de Thau situé dans l’Hérault. D’autres étangs importants sont ceux de Bages-Sigean, de Salses-Leucate et de l’Or.

Dans le sud de la région, les fleuves de l’Adour et de la Garonne ainsi que la rivière Ariège collectent les eaux issues des Pyrénées et ont donc à la sortie de la chaîne montagneuse un régime nival (c’est-à-dire lié à la fonte des neiges) de transition, caractérisé par un très net maximum de printemps (hautes eaux, au mois de mai le plus souvent) et par des basses eaux survenant entre août et juillet selon les années.

Les grandes rivières provenant du Massif Central (Dordogne, Lot, Aveyron, et Tarn), ont un régime pluvial ou pluvio-nival avec un seul maximum de saison froide (maximum des hautes eaux généralement en mars) et des basses eaux très marquées au moment de la saison chaude entre juillet et septembre le plus souvent.

Les rivières prenant naissance dans le bassin molassique imperméable ont un régime purement pluvial, avec des basses eaux estivales encore plus marquées et avec des débits d’étiage insignifiants, voire nuls.

Globalement, toutes les rivières de la région Occitanie connaissent des étiages assez sévères, ne permettant pas toujours de satisfaire tous les usages, naturels et anthropiques. Des retenues d’eau superficielle permettant le soutien des étiages ont donc été mises en place sur de nombreux cours d’eau.

Par ailleurs, une politique de gestion de l’eau superficielle a été mise en place par les services de l’Etat afin de limiter les conflits d’usage.

La gestion de l’eau en période d’étiage vise à garantir des débits satisfaisants dans les cours d’eau, conciliant les usages et le bon fonctionnement des milieux aquatiques de manière durable dans le temps ou en situation de crise sécheresse. Elle se traduit concrètement par les actions suivantes :

• les schémas hydrauliques simplifiés,

• les plans de gestion des étiages (

PGE

),

• les plans de gestion de la rareté de l’eau,

• la gestion de crise.

Plus de détails sur la gestion de l’eau sur le site de la DREAL Occitanie http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/

Carte du réseau hydrographique de la région Occitanie

SIGES

Régions naturelles

Article mis à jour en janvier 2022

La région Occitanie affiche une grande richesse de paysages et un relief très varié. Montagnes, forêts, garrigues, coteaux, plaines, littoral font tous partie du décor d’Occitanie. Deux massifs montagneux l’encadrent, le Massif Central au nord et les Pyrénées au sud, le long de la frontière espagnole. Le point culminant de la région - et des Pyrénées françaises - est le pic du Vignemale, situé à 3 298 mètres, dans les Hautes-Pyrénées.

La région Occitanie est constituée de régions naturelles bien individualisées qui sont pour certaines également appelées « Pays ».

Certaines régions naturelles sont liées à la présence de terroirs agricoles, comme le Terrefort ou les Causses, d’autres sont liés à la géographie de ces secteurs, comme la Montagne Noire, le massif forestier de la Grésigne ou de Bouconne, les Monts de Lacaune, l’Aubrac ou encore la Margeride. Le nom de certains centres urbains se sont également imposés comme l’Albigeois, le Frontonnais, le Lodevois, le Castrais ou le Toulousain. Certains pays concernent des étendues plus vastes, caractéristiques de certains départements, comme le Quercy dans le département du Lot, le Rouergue dans l’Aveyron, le Minervois à cheval entre l’Aude et l’Hérault ou le Bigorre dans les Hautes-Pyrénées.

Pour ces grands pays dont l’identité est liée au milieu physique, il existe un lien fort avec la géologie et l’hydrogéologie locale. Ainsi, le Quercy et les Causses en général correspondent au grand domaine calcaire karstifié des aquifères du Jurassique moyen et supérieur, dont la géomorphologie est issue de l’action de dissolution des massifs calcaires par les eaux météoriques.

Carte des régions naturelles d’Occitanie

SIGES

Climatologie

Article mis à jour en janvier 2022

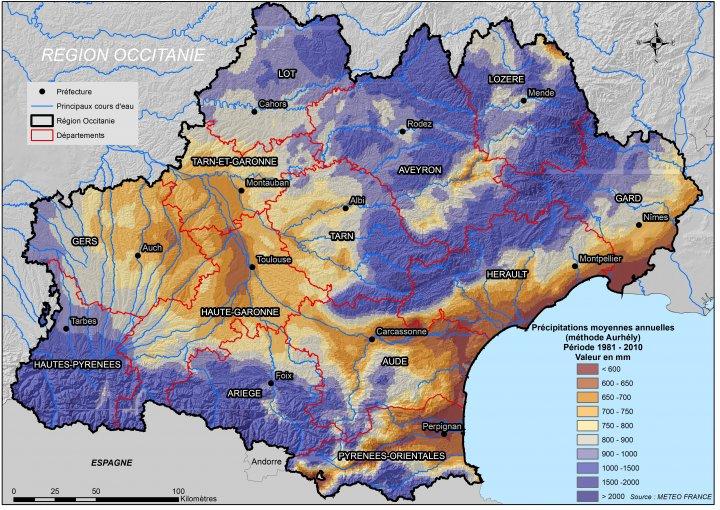

La région Occitanie présente une grande variété de contextes climatiques qui s’explique par la configuration des reliefs, l’influence des circulations atmosphériques d’origine océanique, méditerranéenne, continentale et montagnarde dans les massifs.

L’influence océanique que l’on retrouve notamment sur le bassin Aquitain et sur le nord de la région apporte douceur et humidité en hiver et une relative fraicheur en été. Ces secteurs sont également soumis à une influence continentale qui induit, en l’absence d’influence océanique, un froid sec en hiver et de la chaleur très importante en été.

Les massifs sont soumis à une influence montagnarde qui se traduit par des précipitations plus importantes que dans les plaines alentours et par des températures plus basses en été. Les précipitations annuelles de 600 à 700 mm dans le Toulousain augmentent jusqu’à 800 à 900 mm dans les Pyrénées, l’Aubrac. Entre le toulousain et le seuil du Lauragais, se situe une zone à la fois sous influence océanique et montagnarde.

L’influence méditerranéenne que l’on retrouve sur le pourtour du Languedoc-Roussillon et sur les premiers contreforts des Cévennes est à l’origine d’un climat très sec en été et de précipitations peu fréquentes mais qui peuvent être très intenses en automne et en hiver. Les précipitations annuelles enregistrées dans les Cévennes (notamment sur l’Aigoual) soumises aux importants épisodes de précipitations d’origine méditerranéenne atteignent 800 à 900 mm et peuvent localement et ponctuellement dépasser les 2000 mm.

Carte des précipitations moyennes annuelles de la région Occitanie

SIGES

Dans ce puzzle climatique, et sous l’influence du littoral languedocien soumis au climat méditerranéen, le bassin aquitain a un climat océanique un peu plus chaud car plus au sud, et Pyrénées et Massif Central subissent un climat sous influence montagnarde. L’intensité des averses et l’irrégularité des précipitations d’une année sur l’autre est à l’origine de cours d’eau aux régimes très contrastés et de la vulnérabilité du territoire aux épisodes de sécheresse et aux risques d’inondations.

La répartition saisonnière des pluies s’organise ainsi de la façon suivante :

- existence de deux zones relativement sèches dans le centre de la région (centrée sur Toulouse) et sur le pourtour méditerranéen, presqu’aussi étendues en hiver qu’en été,

- sécheresse relative de l’été sur l’ensemble de la région, à l’exception du massif des Pyrénées,

- importance des précipitations au printemps et aussi à l’automne (supérieures sur le Larzac, à régime méditerranéen, en automne),

- existence d’une zone très arrosée, en toute saison, en altitude dans les Pyrénées, avec des îlots plus secs dans les vallées nord-sud.

L’influence des vents est assez prégnante sur la région Occitanie soumise à des vents dominants :

- de secteur Est à Sud-Est : le vent d’Autan qui s’accélère par effet Venturi dans la vallée du Lauragais et dans le Toulousain et le vent marin qui souffle sur le littoral du Languedoc-Roussillon lors d’épisodes dépressionnaires,

- de secteur Nord à Nord-Ouest : la Tramontane et le Mistral qui s’accélèrent sous l’effet des reliefs par effet Venturi dans les vallées du Lauragais et du Rhône et qui peuvent exacerber le phénomène de sécheresse des sols en période estivale.

Le littoral d’Occitanie bénéficie d’un des ensoleillements les plus élevés de France, et avec plus de 2 600 heures de soleil par an, Toulouse, Montpellier, Nîmes et Gourdon se classent parmi les villes métropolitaines les plus ensoleillées.

Occupation des sols

Article mis à jour en septembre 2022

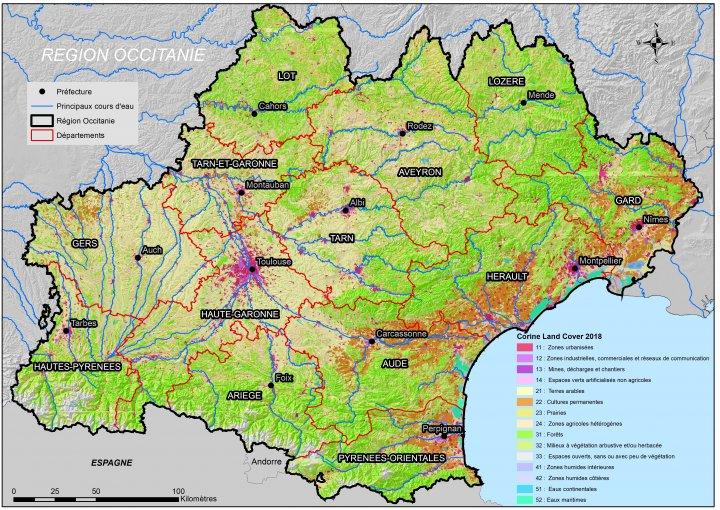

L’occupation des sols correspond à la couverture biophysique des paysages décomposés en grands types homogènes de milieux.

Le référentiel permettant de classifier les différents milieux est la base de données géographique CORINE Land Cover (CLC). Elle est produite dans le cadre du programme européen de coordination de l’information sur l’environnement (CORINE). En France, le Service des Données et Etudes Statistiques (SDES) du Ministère en charge de l’Environnement assure la production, la maintenance et la diffusion de la base de données CORINE Land Cover.

Cette base de données est actualisée régulièrement. La version la plus récente est la CLC 2018. L’échelle d’utilisation est le 1/100 000.

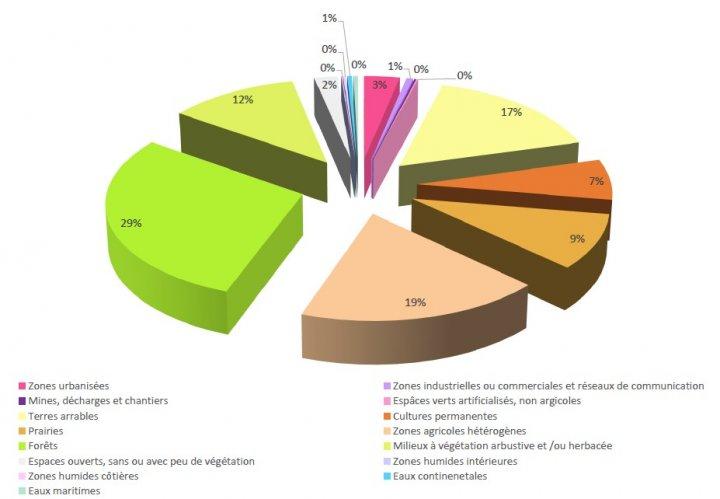

Ce référentiel classe les milieux selon 5 catégories :

- Les milieux artificialisés : zones urbanisées, espaces verts urbains, zones d’activités…

- Les milieux agricoles : terres arables, prairies, vergers, vignobles…

- La forêt et les milieux semi-naturels : forêts, milieux à végétation arbustive et/ ou herbacée, espaces ouverts avec ou peu de végétation

- Les zones humides : tourbières, marais…

- Les surfaces en eau : cours d’eau, plan d’eau, lagunes, estuaires, mer.

En 2018, l’occupation des sols en Occitanie est essentiellement marquée par les milieux agricoles qui représentent plus de la moitié de la surface de la région (51,2 %). On trouve ensuite les milieux forestiers et autres milieux naturels qui recouvrent la surface de la région à 43,5 %. La part relative des milieux artificialisés reste faible (4 %) et inférieure à la moyenne nationale (6 %), confortant le caractère rural de l’Occitanie. Toutefois, de fortes disparités existent à l’échelle départementale. Le pôle urbain le plus dense est celui de Toulouse et son agglomération.

Les zones humides et les surfaces en eau ne représentent respectivement que 0,4 % et 0,9 % de la surface de la région.

Répartition de l’occupation des sols en Occitanie (Corine Land Cover 2018)

SIGES

Bien que la part de surfaces artificialisées soit faible, la région Occitanie a connu une très forte augmentation de celle-ci en 30 ans (1990 à 2018) avec une augmentation de 52 %, représentant une surface de plus de 105 500 ha. Cette hausse est largement supérieure à la moyenne nationale (+ 30 %). Le tissu urbain discontinu, ainsi que les zones industrielles ou commerciales, sont les milieux artificialisés qui ont connu le plus fort développement. À l’échelle départementale, ce même phénomène est observé mais dans des proportions très variables : de + 34 % pour les Hautes-Pyrénées à + 136 % pour le Tarn-et-Garonne. Ces résultats témoignent à la fois de la vitalité économique qui règne dans chaque territoire, mais également de la pression d’artificialisation nette qui s’exercent sur les milieux naturels.

Cette croissance des surfaces artificialisées s’est faite au détriment des milieux forestiers et semi-naturels qui sont globalement en régression en Occitanie, et pour la plupart de ses départements (11 départements sur 13). Les pertes les plus grandes sont de l’ordre de 4 % et concernent les départements de l’Aveyron, de la Lozère ainsi que le Tarn-et-Garonne, ce qui est bien plus important que la moyenne nationale (qui est de l’ordre de 1 %). Les milieux principalement touchés concernent les végétations arbustives et/ou herbacées au profit des milieux artificialisés et/ou agricoles .

Carte de l’occupation des sols en Occitanie (Corine Land Cover 2018)

SIGES

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le document rédigé par l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Occitanie : « Occupation du sol : comment évoluent les milieux naturels ? », septembre 2021