Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

Les structures géologiques régionales

Structure et histoire simplifiée du Bassin aquitain

(par B. Papion - Terre & Océan - revu par J.P. Platel et M. Vigneaux)

Le

Bassin

sédimentaire aquitain est une zone « réceptacle » de dépôts, issus de l’érosion des massifs montagneux environnants : au nord, les massifs armoricain et vendéen, au sud, la chaîne des Pyrénées et à l’est, le Massif central et la Montagne noire. Il est ainsi le lieu d’une sédimentation importante pendant des millions d’années engendrant un enfoncement rapide des couches ; on parle de

subsidence

.

Le Bassin aquitain peut aujourd’hui se définir comme une vaste demi-cuvette de forme triangulaire, ouverte à l’ouest sur l’océan Atlantique.

Naviguez avec le sommaire ci-dessous afin de découvrir les étapes de l’histoire géologique de l’Aquitaine :

- Caractéristiques géologiques de l’Aquitaine

- Une histoire plus complexe qu’il n’y parait

- Histoire du remplissage du

bassin

- Pendant le Trias (251 à 200 Ma)

- Pendant le Jurassique (200 à 145 Ma)

- Au Jurassique inférieur (200 - 175 Ma)

- Au Jurassique moyen et supérieur (175 – 145 Ma)

- Pendant le Crétacé (145 à 65 Ma)

- Au Crétacé inférieur (145 à 100 Ma)

- Au Crétacé supérieur (100 à 65 Ma)

- Au Tertiaire et Quaternaire (Cénozoïque : 65 Ma à l’actuel)

- Au Paléogène (65 - 23 Ma)

- Au Néogène (23 - 1,8 Ma)

- Au Quaternaire (1,8 Ma - actuel)

Caractéristiques géologiques de l’Aquitaine

Une « dissymétrie » s’observe dans les dépôts visibles en surface entre le nord et le sud de la région. En effet, les couches géologiques ont une extension plus réduite au sud qu’au nord, montrant des roches comprimées au sud, phénomène dû à la formation de la chaîne des Pyrénées, résultants des importantes forces de compression dues à la collision entre l’Europe et l’Ibérie.

Le Bassin aquitain montre une autre dissymétrie de part et d’autre d’une ligne allant d’Arcachon à Toulouse et appelée parfois « flexure celte-aquitaine », souvent associée au cours actuel de la Garonne. Elle délimite deux zones dans lesquelles l’évolution des paysages s’est faite différemment au cours des temps :

- Au nord : zone de la plate-forme nord-aquitaine. Les terrains sont disposés en profondeur en strates régulières, témoins d’une sédimentation sur l’ancienne plate-forme marine bordant le sud-ouest du Massif central (sédimentation réduite, plusieurs phases d’émersion, profondeur du socle hercynien jusqu’à 2000 mètres, avec la présence de plis, de rides et de dépressions intermédiaires) ;

- Au sud : zone de fosses profondes. Les dépôts sont beaucoup plus épais, héritage d’un « long passé marin ». On note la présence de zones subsidentes (qui s’enfoncent), comme à Parentis, et à proximité de l’estuaire de l’Adour. Dans ces zones s’accumulent d’épaisses couches de sédiments qui seront par la suite plissées lors de la formation des Pyrénées (tectonique plus complexe, sillons, rides anticlinales de direction et d’âge pyrénéens).

Une histoire plus complexe qu’il n’y parait

Le

Bassin

aquitain a joui pendant longtemps d’une réputation de « demoiselle paisible à mise simple ». En effet, il était admis, jusqu’au milieu du XXème siècle, que l’Aquitaine était un

bassin

sédimentaire à formation « classique » et son sous-sol ne devait renfermer par conséquent que peu « d’accidents géologiques remarquables ».

Ainsi, en voyant l'uniformité de la partie centrale du bassin , couverte par le vaste triangle de sables quaternaires des Landes, se prolongeant par la plaine ondulée des coteaux molassiques du Miocène du Gers, et même en observant les affleurements des calcaires du Jurassique, du Crétacé et les terrains à faciès silicoclastiques dominants du Paléogène se succédant en auréoles régulières depuis les Charentes jusqu'au Quercy, nul ne pourrait se douter de la complexité de la structuration du sous-sol du bassin d'Aquitaine en subsurface.

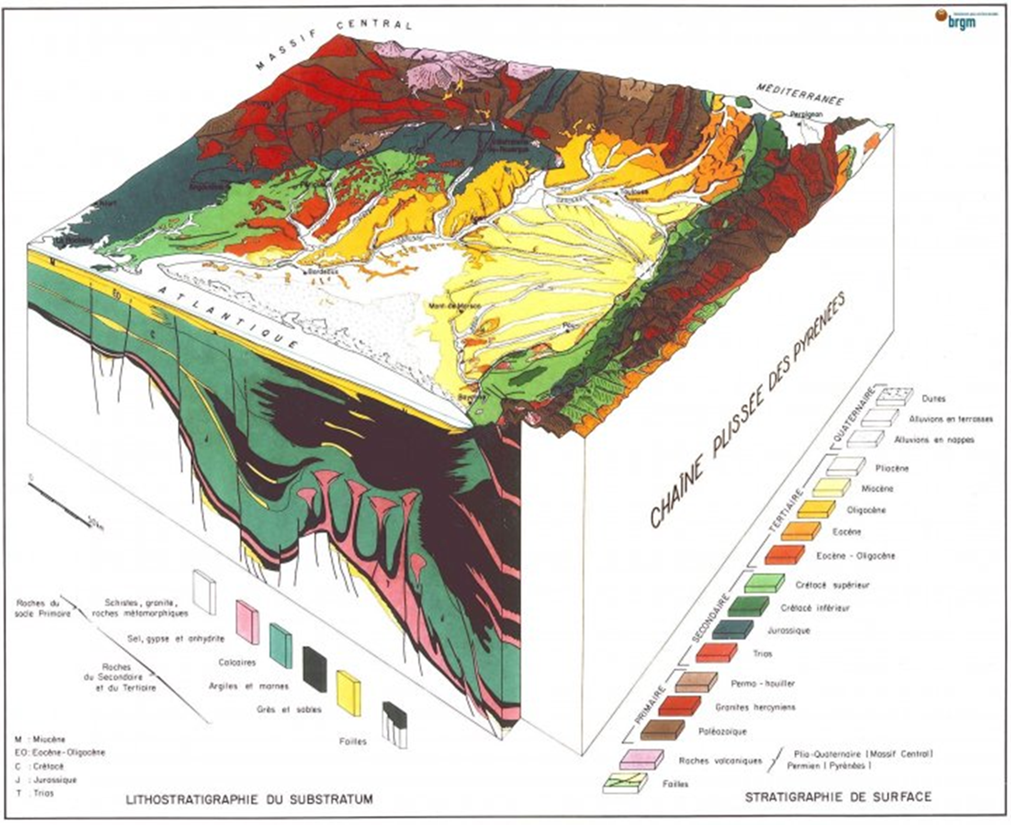

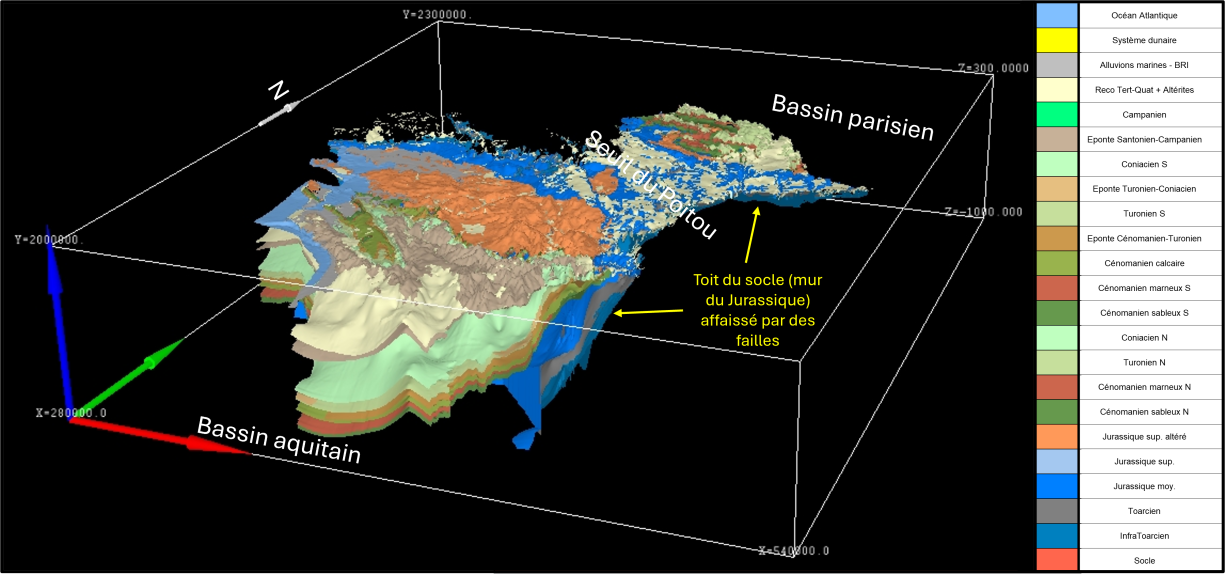

Pourtant, à la lumière des avancées scientifiques et des techniques permettant, à partir de 1950, d’ausculter les terrains profonds, notamment avec les forages pétroliers ou la géophysique, il est apparu des témoins d’une complexité insoupçonnée du sous-sol aquitain. Notamment, des réseaux de plis, de failles, voire de flexures, ont été mis en évidence. Cette structuration du sous-sol résultent de deux grandes phases géodynamiques : d'abord l'une globalement distensive, depuis le Permien jusqu'au Santonien, dont la dernière manifestation est liée à l'étirement crustal qui a abouti à l'ouverture du golfe de Gascogne ; puis la seconde compressive, depuis la fin du Santonien / début du Campanien, par les effets de la rotation antihoraire de la plaque ibérique remontant vers le nord, poussée par l'Afrique (Olivet, 1996), ce qui a engendré la surrection des Pyrénées avec son paroxysme à la fin de l'Eocène. A cela s'ajoutent les effets de la discordance du Cénomanien sur les calcaires érodés du Jurassique, structurés pendant le Crétacé inférieur, dont les dépôts sont absents en dehors des sous-bassins de Parentis, de Mirande, d'Arzacq et des Charentes, ainsi que de la discordance généralisée des terrains du Paléogène sur tous ceux du Mésozoïque (voir vue en 3D ci-après).

Bassin_aquitain_aujourdhui

BRGM (1986) - Le bassin d’Aquitaine par Platel J.P. et Dubreuilh J.. in Lajoinie J.P., Platel J.P., Autran A., Dubreuilh J., Bonijoly D., Fourniguet J. (1986) – Grandes étapes de l’histoire géologique de quatre régions françaises. Rapport BRGM 86-SGN-424-GEO, 18 p., 12 planches

Vue en 3D du bassin d’Aquitaine et aperçu de la structuration complexe de son sous-sol (source : BRGM , 1986)

En surface, plusieurs indices témoignent néanmoins de cette complexité :

- des affleurements de calcaires crétacés, témoins de plis (ou anticlinaux) qui apparaissent en surface en perçant la couverture de terrains tertiaires. C’est le cas, entre autres, des plis (ou « rides ») de « Villagrains-Landiras-St Magne », de « Blaye », de « Jonzac » ou, plus au sud, de « Roquefort des Landes-Créon », d’« Audignon »;

- des remontées de sel triasiques (ou pointements salifères) et des plis de terrains crétacés et éocènes, notamment en Chalosse (dans la région de Dax et de Bastennes-Gaujacq) ;

- des terrains appartenant au socle et affleurants à la faveur de structures en horst dans le secteur du seuil du Poitou (horst de Ligugé, horst Champagné) et de la structure du dôme de Melle ;

- le tracé des fleuves et la direction générale des « objets morphogéologiques » du paysage aquitain qui sont globalement orientés nord-ouest/sud-est : direction de l’estuaire de la Gironde, de la rive nord de certains lacs côtiers, de la rive nord du Bassin d’Arcachon, de la direction de la Garonne et de la Dordogne. Cette direction est très ancienne et héritée de l’ère primaire (entre le Carbonifère et le Permien) lors de la formation de la chaine varisque.

La distribution actuelle de ces sédiments, aujourd’hui transformés en roches (ou terrains et formations géologiques), de plus en plus récents en allant du Massif central à la région landaise, atteste de la distinction au cours des temps géologiques d’un domaine septentrional de plate-forme, relativement stable et faiblement subsident, d’un domaine méridional très fortement subsident.

Histoire du remplissage du bassin

Introduction

Le

bassin

enregistre en effet depuis le Trias l’évolution successive de deux domaines océaniques, (Téthys et Océan Atlantique), et les mouvements relatifs des plaques Ibérie et Eurasie (Choukroune, 1976 ; Choukroune et Mattauer, 1978 ; Curnelle et al., 1980 ; Brunet, 1983 ; Curnelle, 1983 ; Brunet, 1991 ; Olivet et al., 1996). Son évolution est fortement contrôlée par les structures héritées de l’histoire varisque.

Son évolution géodynamique a ainsi évolué globalement d’un stade extensif, depuis le Trias jusqu’au Crétacé inférieur, à un stade compressif à partir du Crétacé supérieur et jusqu’au Cénozoïque.

L’histoire du bassin a donc été une suite de tentatives de rifting, dans le contexte de l’ouverture progressive du Golfe de Gascogne, mais ces phases de rifting n’ont jamais abouti à l’océanisation en Aquitaine. Les mouvements relatifs des plaques ont néanmoins conduit à la formation du bassin d’Aquitaine puis à l’émergence de la chaîne des Pyrénées. Il faut cependant garder à l’esprit que la chaîne des Pyrénées et le bassin d’Aquitaine sont les héritiers de la chaîne varisque, et que de nombreuses structures mésozoïques et cénozoïques, en particulier la faille nord-pyrénéenne sont issues des structures varisques ou tardi-hercyniennes.

En profondeur, l’organisation des dépôts a permis de reconstituer l’histoire du remplissage du Bassin aquitain depuis la fin du Primaire. En voici les principales étapes :

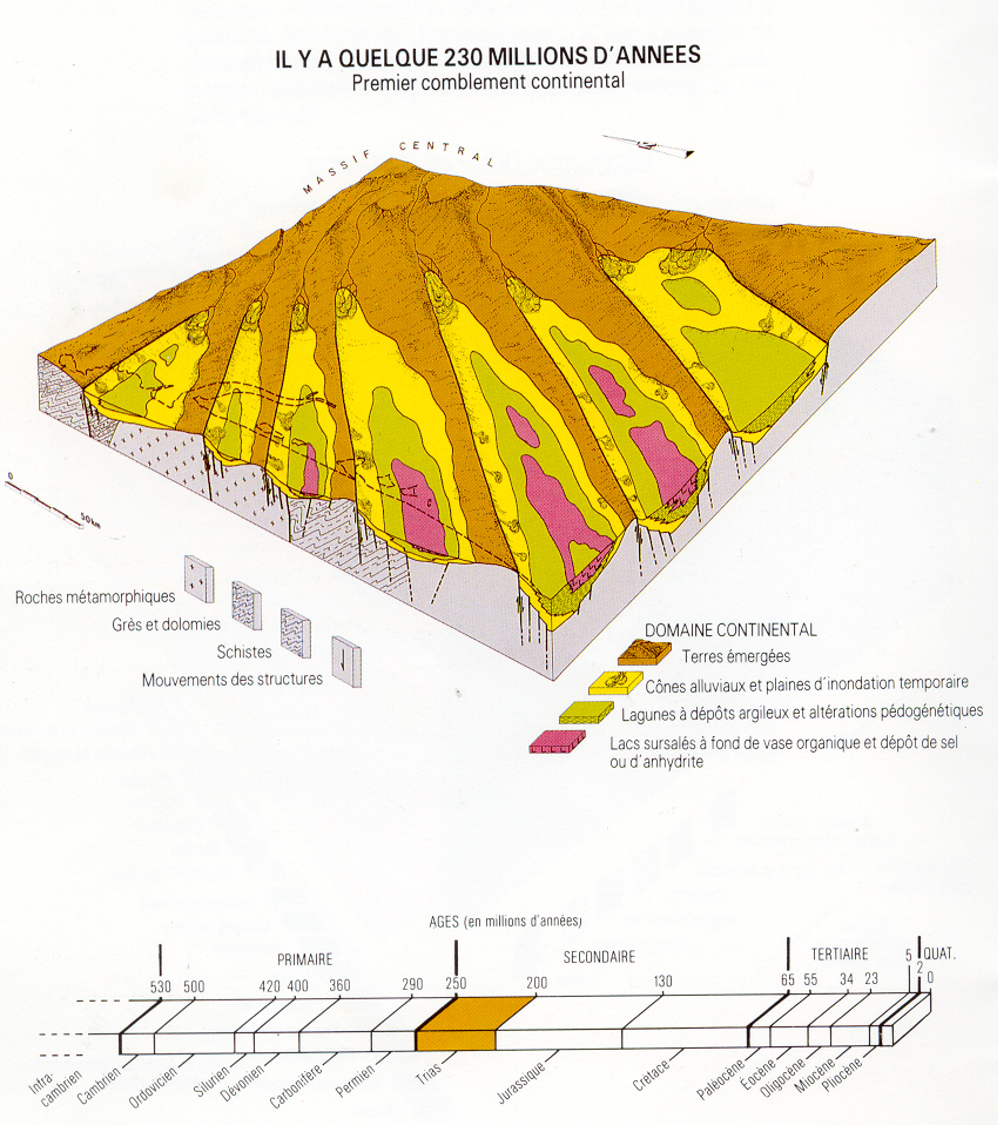

Le Trias (251 à 200 Ma)

BassinAquitain_Trias

BRGM (1986) - Le bassin d’Aquitaine par Platel J.P. et Dubreuilh J.. in Lajoinie J.P., Platel J.P., Autran A., Dubreuilh J., Bonijoly D., Fourniguet J. (1986) – Grandes étapes de l’histoire géologique de quatre régions françaises. Rapport BRGM 86-SGN-424-GEO, 18 p., 12 planches

Les mouvements tectoniques entrainent l’ouverture d’un rift (ou fossé) de Gascogne, grande cassure le long d’un axe grossièrement est/ouest qui sera, par la suite, celui des Pyrénées.

Le socle hercynien se disloque par une série de failles orientées nord/est-sud/ouest. Des dépôts se mettent en place dans de petits fossés d’effondrement allongés le long de ces failles. On les assimile à des sortes de « gouttières » dans lesquelles les sédiments vont pouvoir se déposer.

Les dépôts sédimentaires de cette période sont des grès bigarrés et des argiles (au Trias inférieur), des calcaires coquilliers et des argiles (au Trias moyen) et des dépôts salifères, sel et gypse (au Trias supérieur).

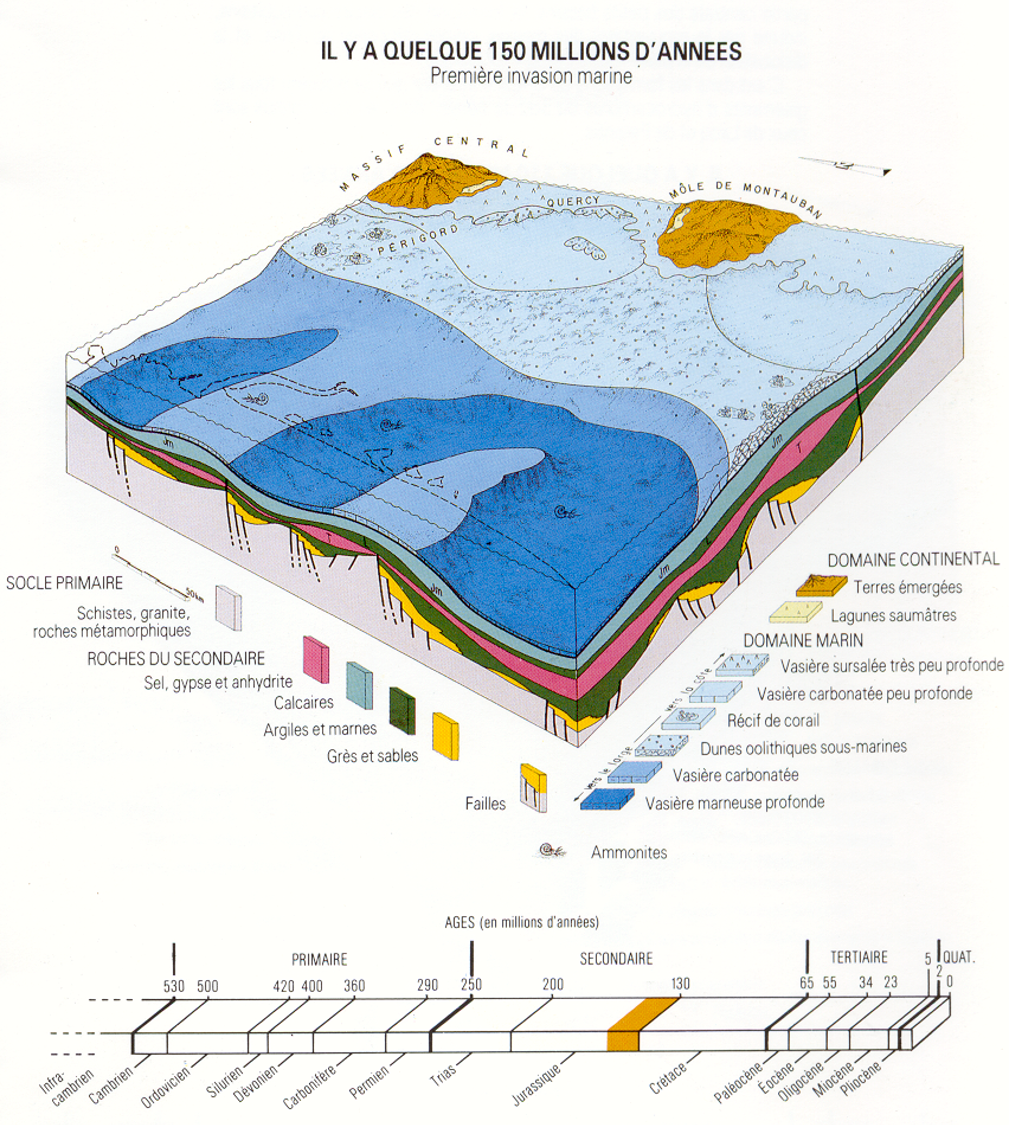

Le Jurassique (200 à 145 Ma)

La mer pénètre peu à peu dans la zone en empruntant les « gouttières » creusées dans l’ancien socle

hercynien

.

- Au Jurassique inférieur (200 - 175 Ma)

La sédimentation est de type lagunaire et évaporitique jusqu’au Lias (180 millions d’années) au centre du bassin .

- Au Jurassique moyen et supérieur (175 - 145 Ma)

BassinAquitain_Jura

BRGM (1986) - Le bassin d’Aquitaine par Platel J.P. et Dubreuilh J.. in Lajoinie J.P., Platel J.P., Autran A., Dubreuilh J., Bonijoly D., Fourniguet J. (1986) – Grandes étapes de l’histoire géologique de quatre régions françaises. Rapport BRGM 86-SGN-424-GEO, 18 p., 12 planches

La mer pénètre largement (=

transgression

marine franche) et une sédimentation carbonatée (calcaires) s’étend sur l’Aquitaine. Il se forme une série épaisse de dépôts de calcaires et de marnes.

L’ouverture de l’Atlantique central conduit à la mise en place de dépôts de calcaires et marnes à ammonites et bélemnites sur la plate-forme nord-ouest de l’Aquitaine (milieu océanique ouvert).

-

A la fin du Jurassique, la mer se retire ( régression marine généralisée) comme en témoignent :

- des dépôts de milieux littoraux ou confinés (couches de gypse, calcaires dolomitiques) en Charente et Périgord ;

- des dépôts continentaux comme les argiles bariolées ;

- des roches préexistantes altérées chimiquement comme les dolomies dans le Bassin de Parentis.

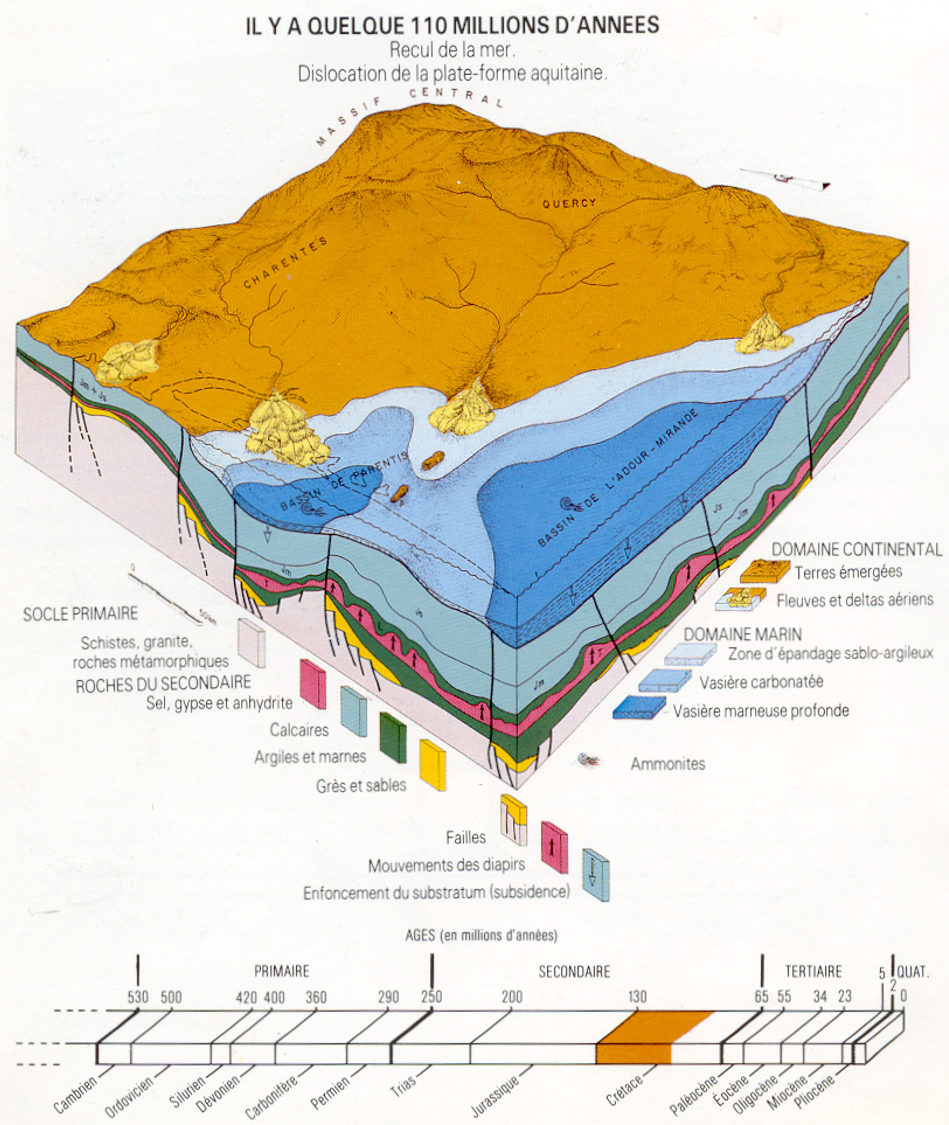

Le Crétacé (145 à 65 Ma)

Durant cette période, l’ouverture du Golfe de Gascogne atteint son maximum. A la fin de cette période, la progressive collision entre les plaques européenne et ibérique va amorcer la naissance de la chaîne des Pyrénées.

- Au Crétacé inférieur (145 à 100 Ma)

BassinAquitain_Creta-Inf

BRGM (1986) - Le bassin d’Aquitaine par Platel J.P. et Dubreuilh J.. in Lajoinie J.P., Platel J.P., Autran A., Dubreuilh J., Bonijoly D., Fourniguet J. (1986) – Grandes étapes de l’histoire géologique de quatre régions françaises. Rapport BRGM 86-SGN-424-GEO, 18 p., 12 planches

La plaque ibérique coulisse vers le sud-est le long de la grande cassure pyrénéenne tout en s’écartant de l’Europe. Les sédiments s’accumulent dans le bassin de Parentis, relique du rift très fortement subsident.

La mer s’est retirée de la plate-forme du nord de l’Aquitaine où les dépôts de calcaires du jurassique s’érodent pendant 45 millions d’années environ.

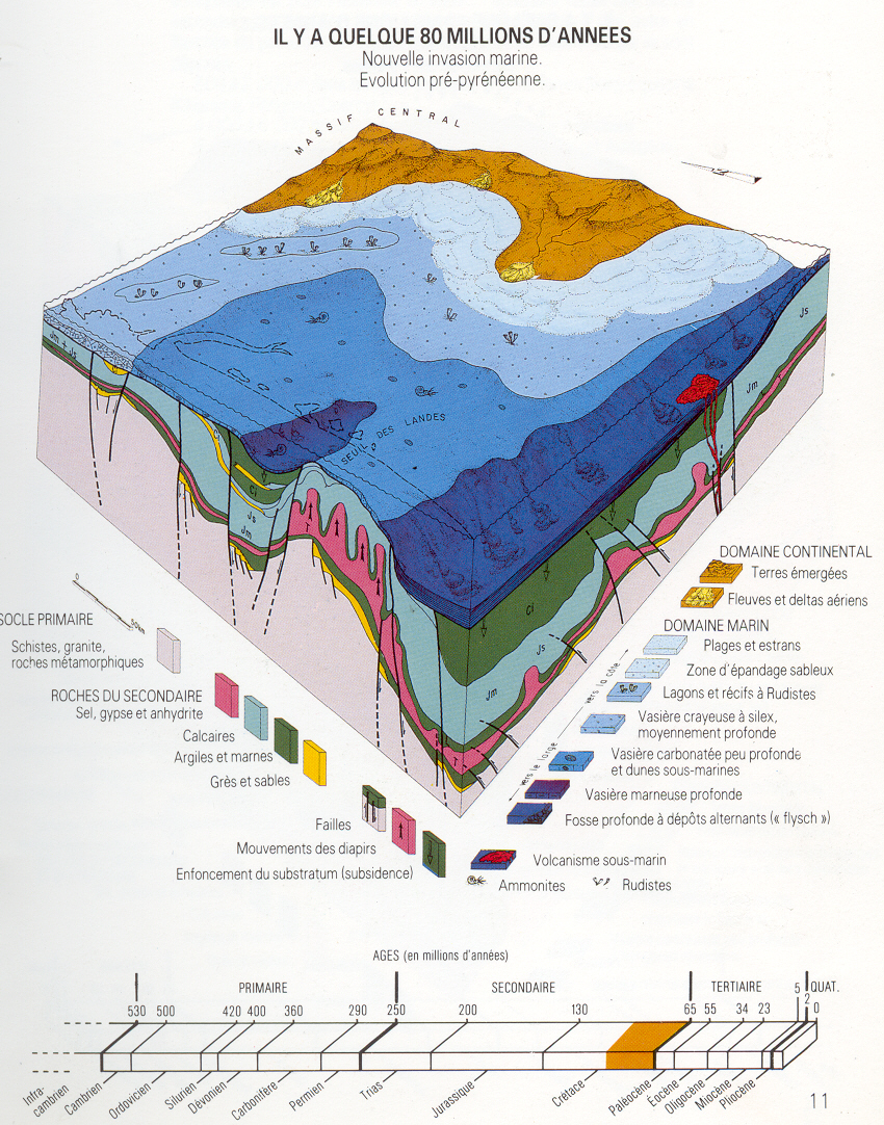

- Au Crétacé supérieur (100 à 65 Ma)

BassinAquitain_Creta-Sup

BRGM (1986) - Le bassin d’Aquitaine par Platel J.P. et Dubreuilh J.. in Lajoinie J.P., Platel J.P., Autran A., Dubreuilh J., Bonijoly D., Fourniguet J. (1986) – Grandes étapes de l’histoire géologique de quatre régions françaises. Rapport BRGM 86-SGN-424-GEO, 18 p., 12 planches

C’est au cours du Crétacé supérieur, alors que l’Atlantique nord est en pleine ouverture, que se produit la deuxième et dernière grande transgression marine dans le bassin , contemporaine d’une élévation du niveau des mers à l’échelle mondiale (eustatisme).

C’est le retour, par l’ouest, d’une mer aux eaux tropicales, d’abord au sud, puis vers le nord. Il en résulte une sédimentation carbonatée et « récifale » épaisse en Charentes et Périgord ( Rudistes ) et qui s’amincit vers le sud.

La fin du Crétacé est marquée par une régression au nord de l’Aquitaine avec des dépôts lagunaires, fluviatiles et des sols caractérisés par une altération latéritique (dépôts de fer).

Dans le sillon nord pyrénéen, grande fosse sous-marine profonde qui s’étend au sud de l’Aquitaine, s’accumulent d’épaisses couches de sédiments, successions de grès et d’argiles avec des intercalations calcaires, appelée « Flyschs », provenant de l’érosion des Pyrénées naissantes (vers 84 Ma : sous la poussée par l’Afrique, l’Ibérie remonte vers le nord avec un mouvement de rotation anti-horaire qui compresse plus tôt l’est de la zone).

A cette période, le phénomène de diapirisme (migration ascendante des dépôts salifères) est particulièrement actif au sud et au centre du bassin .

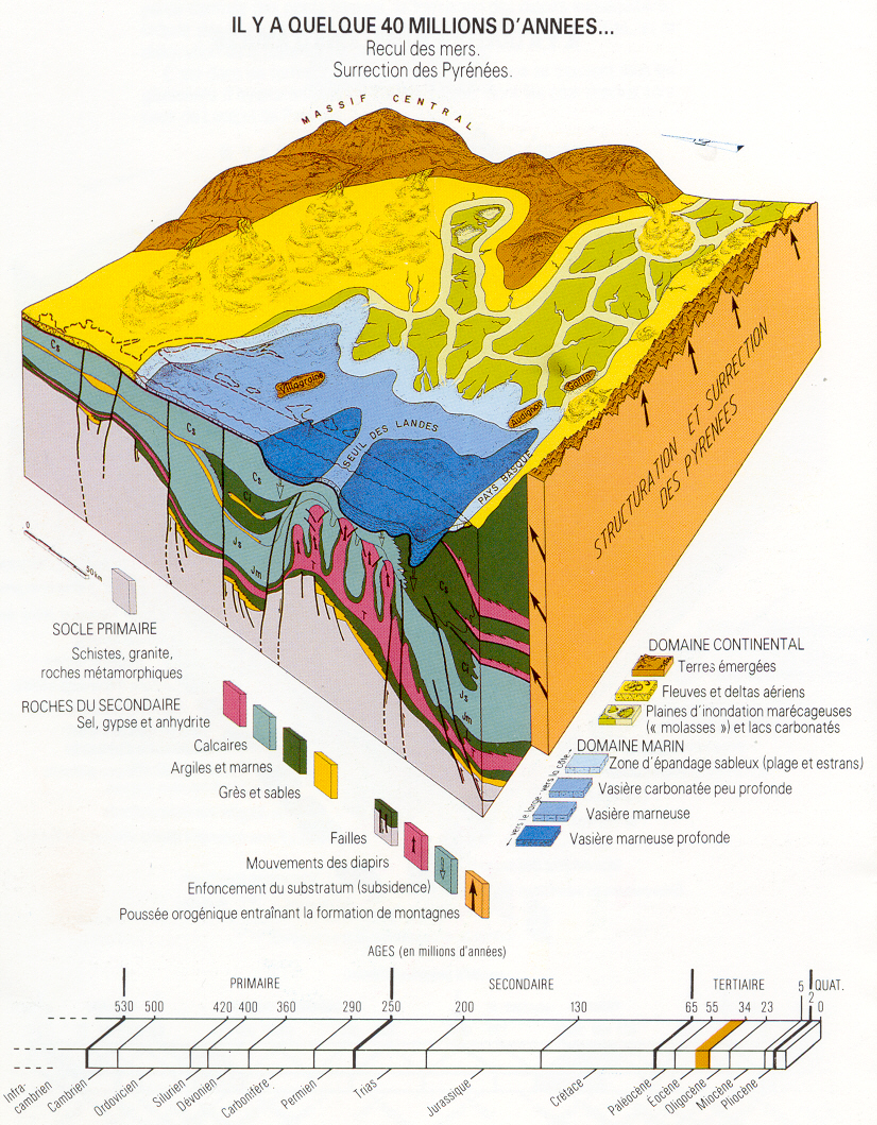

Le Tertiaire et le Quaternaire (Cénozoïque : 65 Ma à l’actuel)

Il faut attendre la limite Crétacé-Tertiaire pour que s’amorce la phase pyrénéenne de l’orogenèse alpine. La chaine des Pyrénées se soulève et le relief émerge franchement il y a 40 Ma (Canérot, 2008), entrainant le plissement et l’élévation en altitude des roches. De nombreux plis et des remontées de sel (diapirs) se forment en profondeur.

- Au Paléogène (65 - 23 Ma), le Paléogène se compose du Paléocène, de l’Eocène et de l’Oligocène :

- Au Paléocène (65 - 56 Ma) : Au nord du bassin , la mer se retire provoquant l’altération des terrains calcaires (karstification et érosion sous climat tropical chaud). Il résulte de cette période la formation d’un épais manteau d’ altérites argileuses à silex sur des formations crétacées de plate-forme (argiles rouges, sables).

- Au centre et au sud du bassin : La présence de la mer favorise une sédimentation carbonatée, comme en témoigne les dépôts de milieux marins profonds à Parentis et de plate-forme peu profonde dans l’est des Landes et en Chalosse.

- A l’Eocène (56 - 34 Ma) : Une phase de

transgression

marine permet la mise en place des dépôts marins calcaires sous un climat subtropical. Sous l’effet de fortes compressions tectoniques, la chaîne des Pyrénées poursuit sa phase d’élévation (

surrection

pyrénéenne). La mer se retire à la fin de l’Eocène (

régression

marine) entrainant la formation de dépôts continentaux très épais appelés « molasses d’Aquitaine ».

BassinAquitain_Eocene

BRGM (1986) - Le bassin d’Aquitaine par Platel J.P. et Dubreuilh J.. in Lajoinie J.P., Platel J.P., Autran A., Dubreuilh J., Bonijoly D., Fourniguet J. (1986) – Grandes étapes de l’histoire géologique de quatre régions françaises. Rapport BRGM 86-SGN-424-GEO, 18 p., 12 planches

- A l’Oligocène : (34 - 23 Ma) : la mer est toujours présente à l’ouest du bassin et les dépôts littoraux et marins se mettent en place (formation rupélienne du calcaire à Astéries). La mer va se retirer à la fin de l’Oligocène. Des mouvements tectoniques créent des rides anticlinales au nord et au centre de l’Aquitaine.

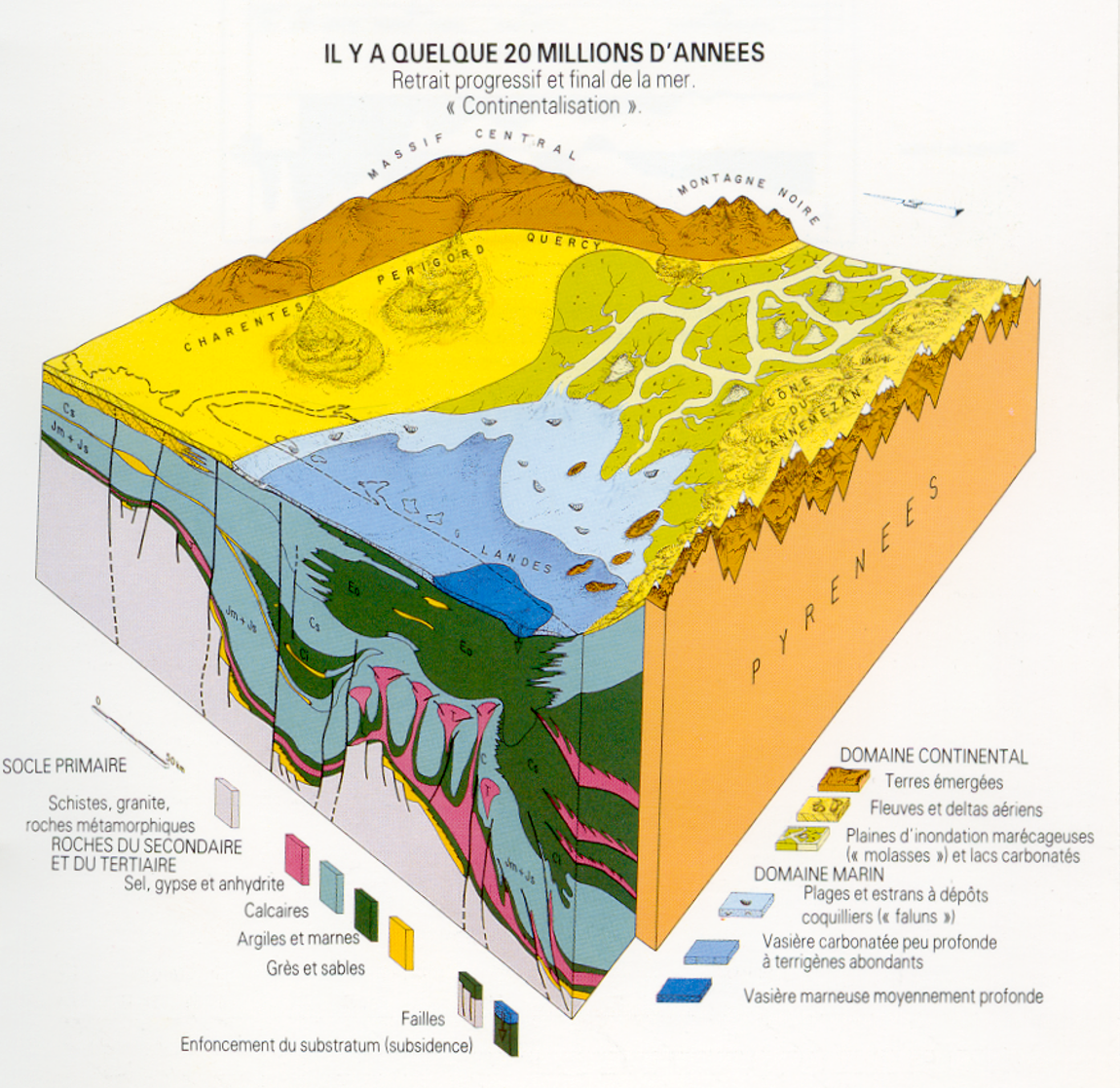

- Au Néogène (23 - 1,8 Ma), le Néogène se compose du Miocène et du Pliocène :

- Au Miocène (23 - 5 Ma) : Une nouvelle phase d’invasion marine (

transgression

) permet la mise en place d’une alternance de sédiments marins, lagunaires et lacustres. Puis, la mer recule au Miocène terminal, entrainant le dépôt de sables et d’argiles pauvres en fossiles.

BassinAquitain_Miocene

BRGM (1986) - Le bassin d’Aquitaine par Platel J.P. et Dubreuilh J.. in Lajoinie J.P., Platel J.P., Autran A., Dubreuilh J., Bonijoly D., Fourniguet J. (1986) – Grandes étapes de l’histoire géologique de quatre régions françaises. Rapport BRGM 86-SGN-424-GEO, 18 p., 12 planches

- Au Pliocène (5 - 1,8 Ma) : Le Pliocène est caractérisé par le retrait définitif de la mer et le dépôt de marnes sableuses. C’est une période de « continentalisation » progressive du Bassin aquitain. De grands fleuves se mettent en place et aboutissent à un vaste delta dans les Landes de Gascogne.

- Au Miocène (23 - 5 Ma) : Une nouvelle phase d’invasion marine (

transgression

) permet la mise en place d’une alternance de sédiments marins, lagunaires et lacustres. Puis, la mer recule au Miocène terminal, entrainant le dépôt de sables et d’argiles pauvres en fossiles.

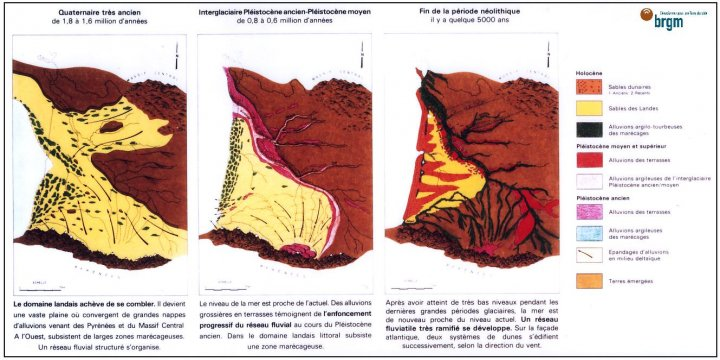

- Au Quaternaire (1,8 Ma - actuel)

BassinAquitain_Pliocene

BRGM (1986) - Le bassin d’Aquitaine par Platel J.P. et Dubreuilh J.. in Lajoinie J.P., Platel J.P., Autran A., Dubreuilh J., Bonijoly D., Fourniguet J. (1986) – Grandes étapes de l’histoire géologique de quatre régions françaises. Rapport BRGM 86-SGN-424-GEO, 18 p., 12 planches

Au cours du Quaternaire, des périodes de glaciations vont marquer le Bassin aquitain avec, notamment, la structuration actuelle du réseau hydrographique et la formation de terrasses fluviatiles et des dépôts de sables d’origine éolienne (dans les Landes et le Médoc).

Il y a 20 000 ans, la dernière période glaciaire a entrainé une baisse majeure du niveau marin global et mondial, … l’eau était alors est de 120 mètres plus bas qu’aujourd’hui dans le Golfe de Gascogne.

A l’Holocène (vers -12 000 ans), correspondant à la fin de la dernière époque glaciaire (anciennement attribuée au Würm), le réchauffement climatique entraine la fonte des calottes et une remontée du niveau de l’océan. Le niveau marin atteint son niveau actuel autour de 6 000 ans. Dans les zones littorales, la transgression flandrienne implique le dépôt de terrains argileux appelés « Bri ». C’est à cette époque que, par ennoyage progressif, naissent les marais de l’estuaire de la Gironde, alors qu’il n’était auparavant qu’une profonde vallée incisée. Le remplissage de ces marais s’achève il y a 2 000 ans.

Le modelé des paysages se poursuit encore aujourd’hui avec la mobilité des sables éoliens qui se répandent le long du littoral dans le système dunaire actif et dynamique. Ce cordon dunaire est très récent et son évolution se perpétue encore aujourd’hui au gré des tempêtes, de l’évolution du climat et des activités anthropiques.

Si, à l’heure actuelle, les phases les plus dynamiques de la subsidence et du diapirisme peuvent être considérées comme achevées, la poussée de la plaque Afrique sur la plaque Europe, qui se poursuit toujours, induit cependant encore des mouvements néotectoniques au niveau des structures anciennes.

Pour en savoir plus :

- « Aquitaine Occidentale » : Michel Vigneaux, éditions Masson et Cie, 1975.

- « Histoire géologique et structures profondes du triangle landais » : André Klingebiel et Jean-Pierre Platel, publié dans l’ouvrage « Ressources minérales du sol et du sous-sol des Landes de Gascogne », 2001.

- « Le

bassin

d’Aquitaine » : Platel J.P. et Dubreuilh J.. in Lajoinie J.P., Platel J.P., Autran A., Dubreuilh J., Bonijoly D., Fourniguet J. - Grandes étapes de l’histoire géologique de quatre régions françaises. Rapport

BRGM

86-SGN-424-GEO, 18 p., 12 planches, 1986.

- « La cinématique de la plaque ibérique » : Olivet J.L., Bull. Centres Rech. Français Explor. prod. Elf-Aquitaine, 20, 1, p.131-195, 1996.

- Synthèses géologiques du

Bassin

aquitain :

BRGM

, ELF-Re, ESSO-Rep et SNPA, 1974 ; Curnelle et Dubois, 1986 ; Serrano et al., 2006.

Le socle du Massif armoricain et du Massif central

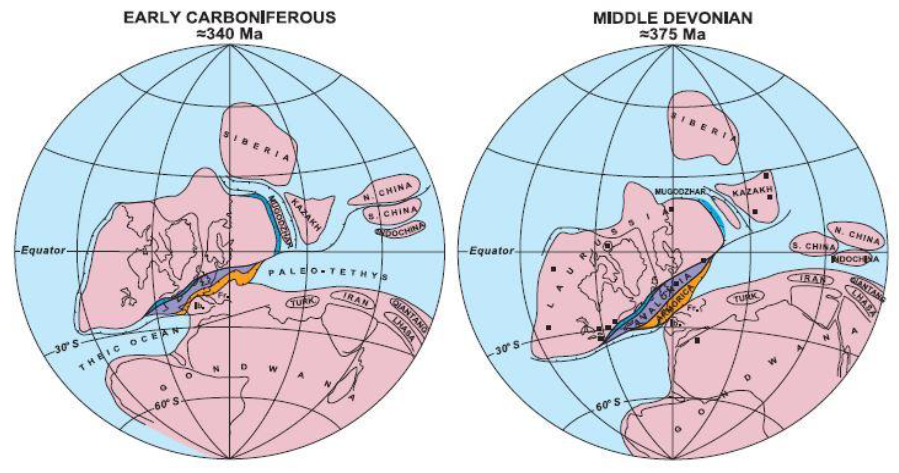

Massif central et Massif armoricain sont les restes plus ou moins érodés des puissants reliefs montagneux qui couvraient une partie de l’Europe, un peu avant la fin du Paléozoïque, alors que l’ensemble des continents actuels formait une masse continentale unique, la Pangée, au sein d’un unique océan, la Téthys (Dercourt et al., 1993, 2000). Ils sont ainsi hérités de gigantesques soulèvements montagneux anciens, dont le plus récent s’est produit pendant la phase varisque (ou hercynienne), au cours du Carbonifère, il y a plus de 300 millions d’années (Ma). Ils sont principalement constitués de roches métamorphiques et magmatiques.

Essai de reconstruction géodynamique de la chaine varisque au Dévono-Carbonifère - Formation de la Pangée (Matte, 2001)

Formation de la Pangée (Matte, 2001)

Essai de reconstruction géodynamique de la chaine varisque au Dévono-Carbonifère - Formation de la Pangée (Matte, 2001)

Bien que les premiers témoins de ces évènements soient datées du Protérozoïque (Précambrien), les roches du sous-sol de ces territoires sont majoritairement d’âge paléozoïque (ère Primaire). Elles sont encore visibles aujourd’hui dans les massifs « périphériques », mais sont néanmoins présentes également en profondeur, où elles sont recouvertes par les épaisses couches géologiques qui constituent les bassins sédimentaires mésozoïques dont elles forment le soubassement ou « socle ».

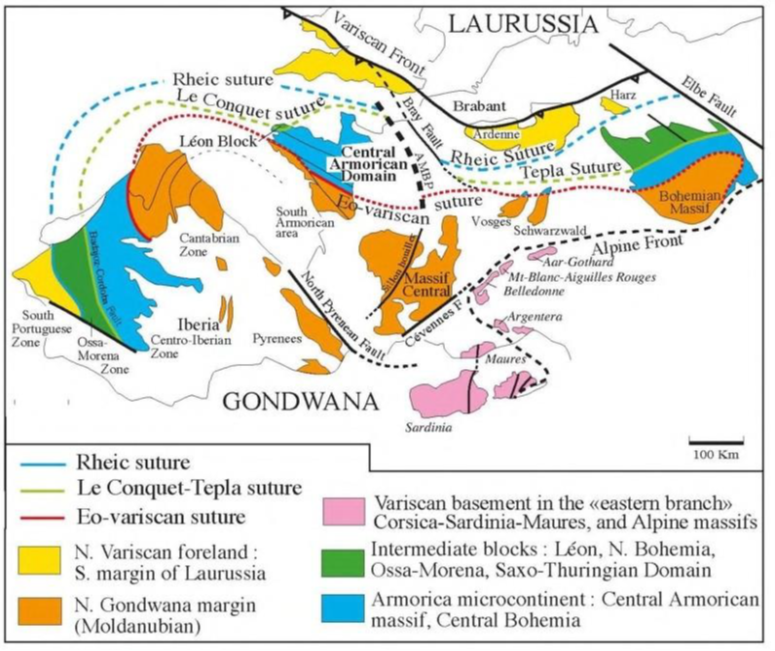

Carte schématique des domaines lithotectoniques des massifs varisques de l’Europe de l’Ouest (Faure, 2023)

Faure, 2023

Carte schématique des domaines lithotectoniques des massifs varisques de l’Europe de l’Ouest (Faure, 2023)

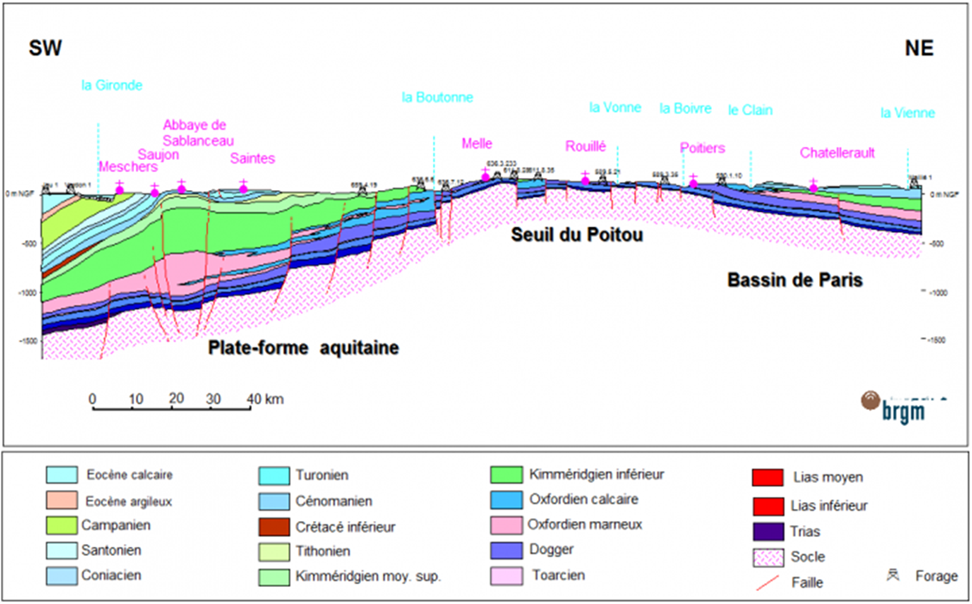

Ainsi, la séparation entre les deux massifs au niveau du seuil du Poitou n’est qu’apparente. En effet, les terrains paléozoïques et la suture varisque forment en réalité une structure continue sous les sédiments qui se sont accumulées au Mésozoïque sur une topographie héritée de l’orogenèse varisque (cf. coupe ci-dessous).

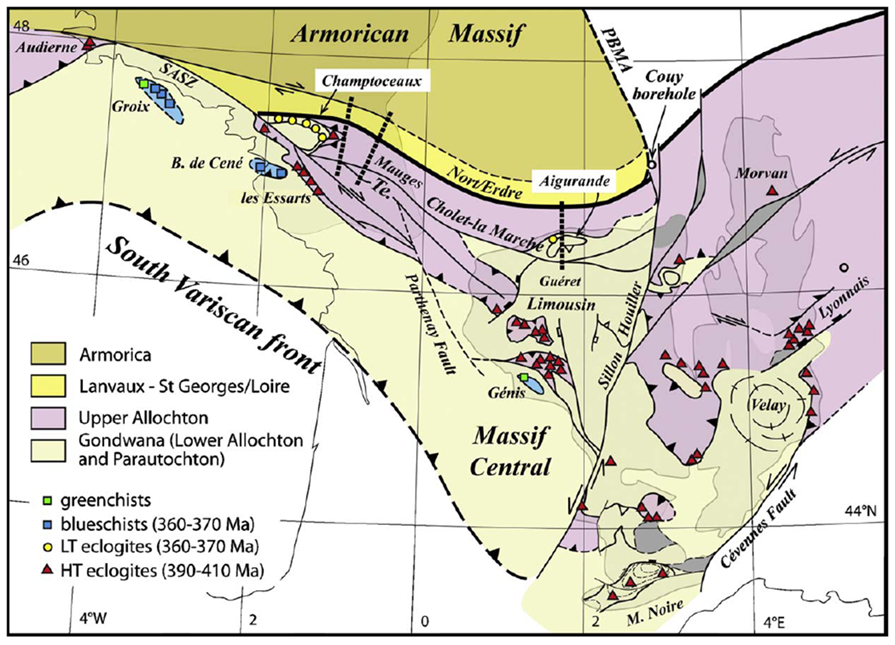

Synthèse cartographique des structures héritées du Paléozoïque (Ballèvre et al., 2009)

Ballèvre et al., 2009

Synthèse cartographique des structures héritées du Paléozoïque (Ballèvre et al., 2009)

À la fin de l’édification de la chaine varisque, des épisodes importants de fracturations généralisées se sont opérés sur l’intégralité du socle avec des portions de massif tronqués par des grandes failles régionales. A la faveur de celles-ci, un phénomène de

subsidence

(ou d’enfoncement) de ce soubassement constitué par le socle varisque va être particulièrement actif pendant une partie du Mésozoïque (ère Secondaire), et du Cénozoïque (ère Tertiaire). Ce phénomène, dont le moteur est la tectonique des plaques en situation de mouvement relatif divergent, a permis aux sédiments, alimentés par l’altération et l’érosion des reliefs qui constituaient ces massifs, de s’accumuler et de se conserver dans des bassins sédimentaires.

A proximité de la suture varisque, se concentre un réseau de failles régionales denses et de direction NO-SE. Cette situation va être à l’origine d’un dispositif en «marches d’escalier», avec un approfondissement du toit du socle vers le Sud-ouest (vers le

Bassin

aquitain) et vers le Nord-est (vers le

Bassin

parisien). La coupe (cf. ci-dessous) illustre bien le développement de ces bassins en

subsidence

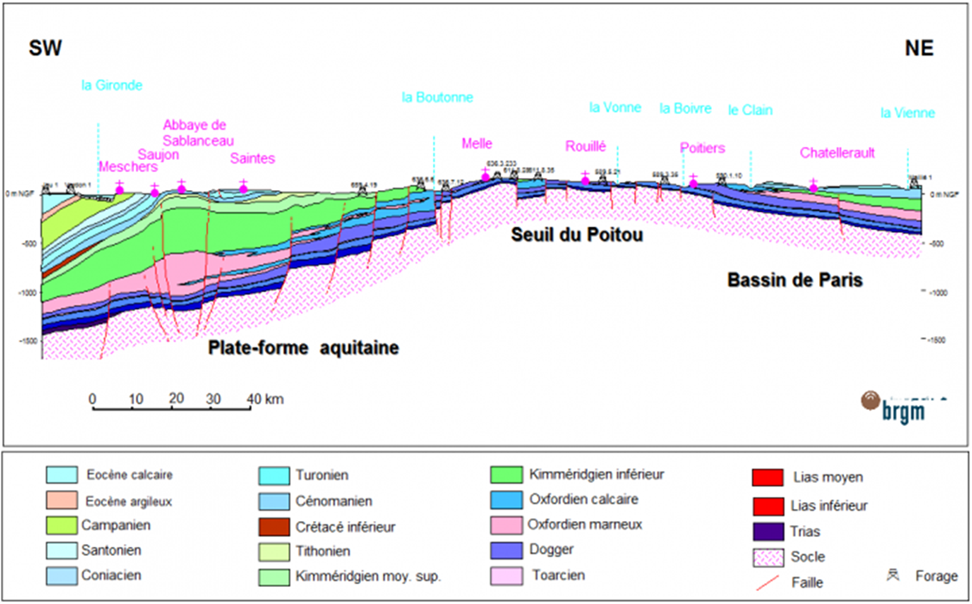

via un approfondissement progressif lié aux décalages verticaux engendrés par ces grandes failles régionales de direction varisque (NO-SE).

Coupe géologique régionale à travers le Seuil du Poitou représentant la chute du toit du socle de part-et-d’autre du seuil par l’intermédiaire des décalages verticaux engendrés au droit des failles (® BRGM )

BRGM

Coupe géologique régionale à travers le Seuil du Poitou représentant la chute du toit du socle de part-et-d’autre du seuil par l’intermédiaire des décalages verticaux engendrés au droit des failles (® BRGM )

Le Seuil du Poitou matérialise la limite géométrique entre les deux grands bassins mésozoïques subsidents qui se développent de part-et-d’autre de cette zone de grandes failles régionales varisques, qui constitue une zone de suture qui matérialise à son tour le prolongement entre les deux massifs anciens.

Au niveau du Seuil du Poitou, la couverture sédimentaire est peu épaisse et le socle affleure parfois en fond de vallée, notamment à la faveur des structures en horst existantes dans le secteur [voir Rubrique n°3 : Le seuil du Poitou].

D’un point de vue structural à l’

affleurement

:

- Pour la partie Poitevine, les failles de Montreuil-Belay, Bressuire, Availles-Limouzine, Secondigny, Vilhonneur, Parthenay, etc., ont la plupart une direction «armoricaine» (NO-SE).

- Côté Limousin, les failles ont joué dans toutes les directions et de toutes les manières. La plupart de ces fractures ont donné lieu à des gisements de métaux ou encore de kaolin par la circulation de fluides hydrothermaux. On retrouve par exemple :

- la faille d’Argentat, la faille d’Ambrugeat et de la Courtine orientées N-S ;

- la faille du Sillon houiller orientée NE-SO et passant par Bort-les-Orgues ;

- la faille de la Marche et la faille d’Arrènes (E-O) séparant le massif granitique de Guéret et la série métamorphique d’Aigurande ;

- la faille du Bas Limousin (NO-SE) à l’origine du bassin de Brive.

Le seuil du Poitou

Le Seuil du Poitou est une zone de plateau situé à une altitude moyenne de 100 à 150 m. Il est à la fois un seuil géologique, un seuil hydrologique et un seuil climatique. Il constitue un véritable point quadruple où se rejoignent les deux principaux bassins sédimentaires de la France : le Bassin parisien au Nord-Est, et le Bassin aquitain au Sud-Ouest, et où se séparent les deux massifs anciens que sont le Massif armoricain au Nord-Ouest, et le Massif central au Sud-Est.

Représentation du modèle géologique Jurassique-Crétacé 3D de Poitou-Charentes - Géométrie du toit du socle (base du Jurassique) de part et d’autre du seuil du Poitou (® BRGM - Exagération x10 en Z)

BRGM

Représentation du modèle géologique Jurassique-Crétacé 3D de Poitou-Charentes - Géométrie du toit du socle (base du Jurassique) de part et d’autre du seuil du Poitou (® BRGM - Exagération x10 en Z)

Coupe géologique régionale à travers le Seuil du Poitou représentant la chute du toit du socle de part-et-d’autre du seuil par l’intermédiaire des décalages verticaux engendrés au droit des failles (® BRGM )

BRGM

Coupe géologique régionale à travers le Seuil du Poitou représentant la chute du toit du socle de part-et-d’autre du seuil par l’intermédiaire des décalages verticaux engendrés au droit des failles (® BRGM )

Les reconstitutions paléogéographiques à grande échelle suggèrent qu’au Jurassique, les bassins de Paris et d’Aquitaine ne formaient qu’un unique

bassin

intracratonique dont la dynamique de

subsidence

reste mal connue, bien que toutefois liée à l’influence de la structuration varisque (Lasseur, 2011).

Ainsi, d’un point de vue sédimentaire, aucun dépôt du Permien ni du Trias ne sont connus dans le secteur et la première

transgression

généralisée sur le socle post-varisque est enregistrée au Jurassique inférieur. Les sédiments présentent alors des

faciès

laguno-marins à marin ouvert. Puis, à partir du Pliensbachien inférieur, on enregistre un approfondissement important des conditions de dépôts avec une nette évolution vers des paléoenvironnements de milieu offshore supérieur. La sédimentation du Jurassique inférieur s’achève ensuite par le dépôt de marnes profondes (présentes sur un ordre de grandeur d’une dizaine de mètres d’épaisseur), et correspondant à un milieu offshore inférieur. C’est une

transgression

majeure qui s’étend régionalement et qui correspond à l’ennoiement de la plupart des reliefs hérités au Toarcien. Le Jurassique moyen est ensuite représenté par des dépôts de plateformes (rampes) carbonatées, localement condensés.

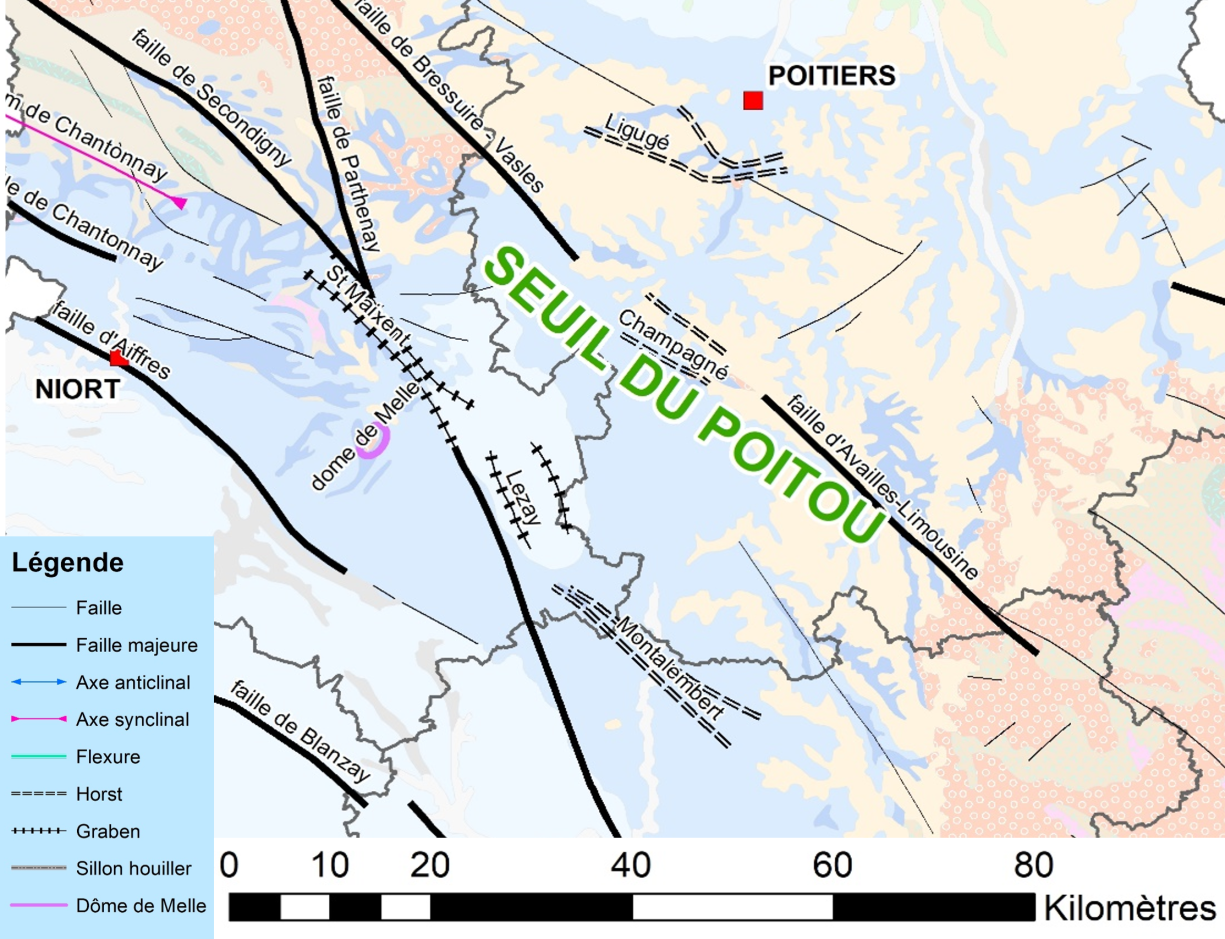

D’un point de vue structural, le caractère synsédimentaire des dépôts du Jurassique, mis en évidence à partir du Pliensbachien inférieur, indique un contrôle marqué des structures héritées de l’orogenèse varisque. Durant tout le Jurassique, la sédimentation sera ainsi marquée par le rejeu de ces grandes structures régionales du socle paléozoïque (Ligugé, Pouzauges-Champagné-Saint-Hilaire-Oradour-sur-Glane, Melle-Montalembert...) de direction sud-armoricaine (NO-SE) dont les mouvements détermineront des compartiments basculés responsables de variations paléogéographiques notables au Jurassique moyen et supérieur. Ce sont sur ces axes tectoniques que se placent les trois principaux horsts du Poitou : le horst de Champagné-Saint-Hilaire, le horst de Montalembert et le horst de Ligugé.

Compte tenu de cette situation à proximité de la suture varisque, les structures identifiées au niveau du seuil du Poitou ont été réactivées lors de plusieurs phases de déformation dont les principales sont :

- L’ouverture du Golfe de Gascogne au Crétacé inférieur, durant laquelle le seuil du Poitou était situé à proximité de l’épaulement nord du rift ;

- Les déformations grande longueur à l’Eocène, liées à l’orogenèse pyrénéenne, où avec les effets de la collision et du développement de la chaîne pyrénéenne au sud, de nombreuses failles du socle ont induit des déformations ductiles (plis) et des déformations cassantes (failles) dans la couverture sédimentaire.

Sur le Seuil du Poitou, les principales structures résultant de ces phénomènes tectoniques sont le dôme de Melle, les grabens de St-Maixent et de Lezay, les horsts de Montalembert et de Champagné ainsi que les failles de Parthenay, d’Asnois, Availles-Limouzine, Chantonnay et la faille de Secondigny (voir carte ci-dessous). L’entité géographique actuelle qu’est le seuil du Poitou n’est donc probablement qu’une conséquence de la compression pyrénéenne.

Carte des principales structures présentes au niveau du seuil du Poitou (® BRGM )

BRGM

Carte des principales structures présentes au niveau du seuil du Poitou (® BRGM )

Tectonique alpine et surrection des Pyrénées

Du golfe de Gascogne au golfe du Lion, les Pyrénées forment une barrière naturelle rectiligne de 450 km de long, qui sépare le bassin d'Aquitaine au Nord du bassin de l'Ebre au Sud. Le versant espagnol, profondément découpé par l'érosion, s'abaisse en pente douce vers le sud sur une largeur d'une centaine de kilomètres, tandis que le versant français est plus abrupt : on passe en moins de 50 kilomètres des sommets les plus élevés (3 404 mètres au pic d'Aneto dans le massif de la Maladeta) au pied des reliefs (environ 200 m). Cette dissymétrie morphologique reflète une dissymétrie structurale profonde.

Naissance des Pyrénées

Appartenant au système alpin d'Europe occidentale, la chaine des Pyrénées correspond à un domaine plissé d’allure rectiligne qui s’étend en réalité d’Ouest en Est sur près de 1000 km depuis les Monts Cantabriques et la marge continentale nord-espagnole à l'Ouest jusqu'à la Provence à l'Est.

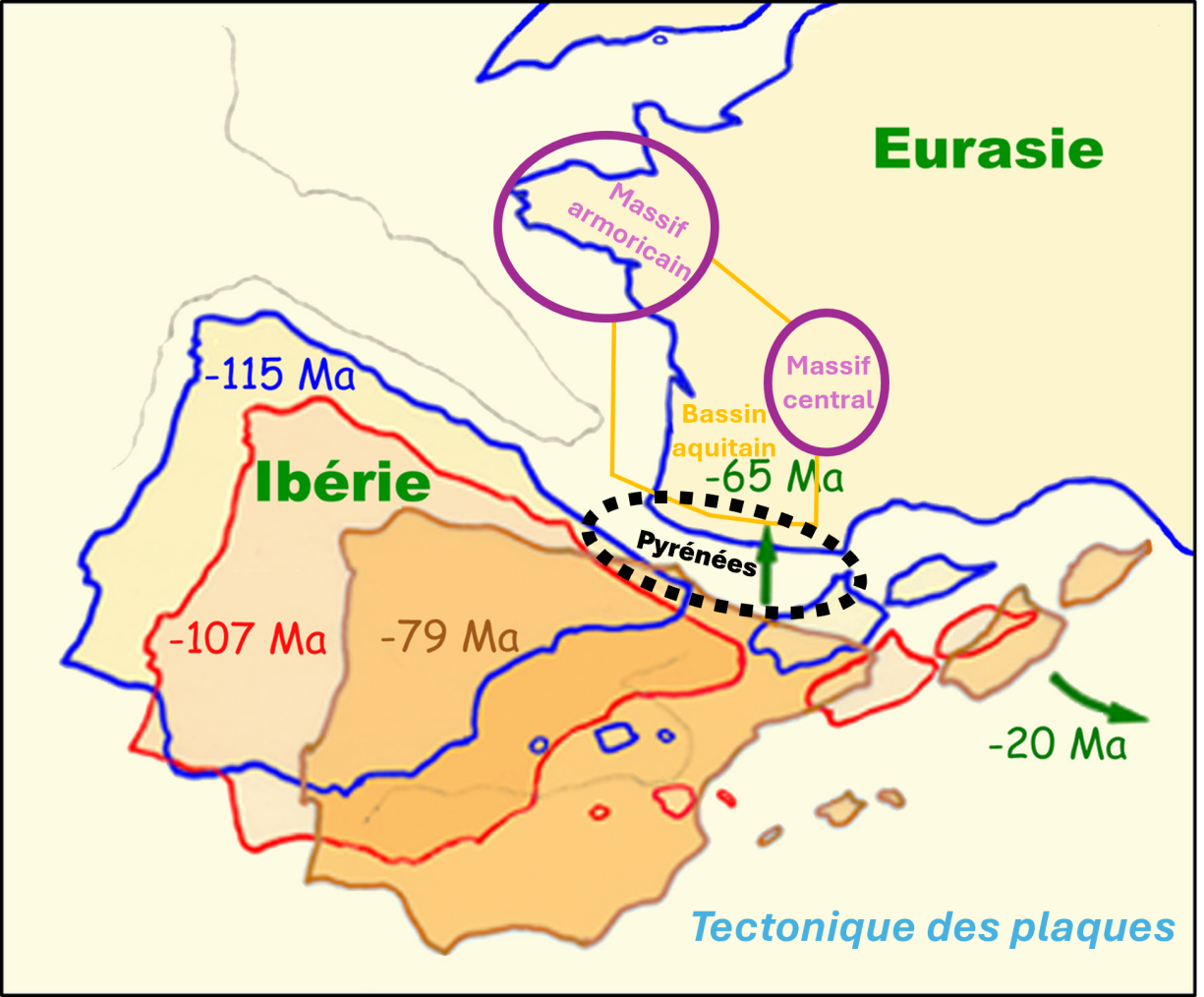

L’orogenèse alpine débute ainsi avec la phase pyrénéenne il y a environ 80 Ma, au cours du Crétacé supérieur. Elle est induite par le rapprochement puis l’affrontement des plaques tectoniques Afrique et Eurasie et a ainsi donné naissance aux reliefs des Pyrénées à l’Eocène il y a environ 40 Ma (Canérot, 2008).

Les Pyrénées alpines constituent une chaîne qui résulte du blocage puis de l'écrasement, réalisé du Crétacé supérieur au Miocène inférieur (85-20 Ma), d'un rift transtensif sénestre, ayant accommodé le déplacement de la plaque ibérique par rapport à la plaque européenne, lors de l'ouverture du golfe de Gascogne au Crétacé (Albo-Cénomanien-Turonien) (Le Pichon et al, 1970 ; Choukroune et al, 1973 ; Choukroune et Mattauer, 1978 ; Olivet, 1996 ; Lagabrielle et Bodinier, 2008). Lors de cet épisode, qui est antérieur à la phase pyrénéenne, la rotation du bloc ibérique entraine un mouvement vers l’Est le long d’un réseau de failles parallèles aux futures Pyrénées, de direction dominante Est-Ouest. A partir de ce moment et jusqu’aux ultimes phases post-orogéniques pyrénéennes de l’Oligocène, cette nouvelle direction gouverne l’histoire du domaine méridional aquitain, avec la

subsidence

des grandes fosses d’avant-pays et le diapirisme des masses salifères du Trias. Les déplacements relatifs de la plaque ibérique par rapport à la plaque européenne ont ainsi entrainé l'édification d'une chaîne intracontinentale aux dépens des bassins formés entre les marges nord-ibérique et sud- aquitaine (voir carte des mouvements ci-dessous).

Mouvements de rotation et convergence de l’Ibérie vers la plaque eurasienne (©Observatoire Midi-Pyrénées)

Observatoire Midi-Pyrénées

Mouvements de rotation et convergence de l’Ibérie vers la plaque eurasienne (©Observatoire Midi-Pyrénées)

Structure des Pyrénées

Les Pyrénées constituent un bon exemple de la superposition, sur un même segment crustal, des effets d'orogenèses successives, les mieux connues étant les orogenèses varisque et alpine. Malgré leur grand éloignement temporel (il s’est écoulé environ 200 Ma entre les derniers effets de l'une et les premiers de l'autre), ces deux événements sont difficiles à séparer sur le terrain, lorsque l'on travaille sur les roches anté-mésozoïques affectées par les deux épisodes. Elles présentent en effet des directions structurales semblables (Est-Ouest à Ouest Nord/Ouest-Est Sud/Est), dues à la réutilisation des accidents hercyniens lors de l’orogénèse alpine.

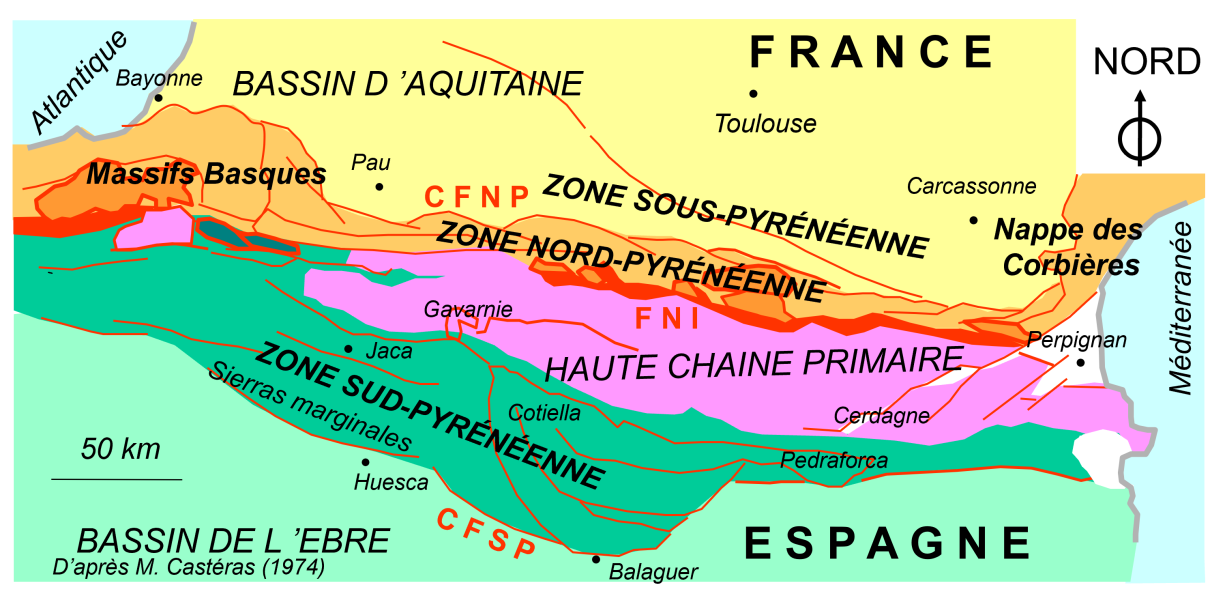

Trois grandes zones sont ainsi distinguées (voir carte structurale synthétique ci-dessous) :

- La zone sous-pyrénéenne (ZSP) correspondant au bassin d'avant-pays molassique nord-pyrénéen (partie sud du bassin d'Aquitaine) ;

- Le chevauchement frontal nord-pyrénéen (CFNP) ;

- La zone nord-pyrénéenne (ZNP) qui chevauche la zone sous-pyrénéenne et l’avant-pays molassique aquitain le long du chevauchement frontal Nord-pyrénéen (CFNP). Elle est représentée par du matériel mésozoïque plissé, incluant le flysch crétacé supérieur ;

- La faille nord-pyrénéenne (FNP) forme la frontière sud de la ZNP dans la partie orientale et centrale des Pyrénées. Il est généralement admis, qu'au Crétacé, elle faisait partie des failles transformantes senestres liées à l'ouverture du golfe de Gascogne et qu’il s’agit d’une faille héritée de la fin des temps varisques ;

- La zone axiale (ZA ou haute chaine primaire) est située au Sud de la FNP et elle s’ennoie vers l'ouest, à la limite Béarn-Pays basque, sous la couverture sédimentaire d'âge crétacé. Elle est constituée d’un matériel varisque impliqué dans une succession de chevauchements alpins à vergence Sud ;

- La zone Sud-pyrénéenne (ZSP) qui correspond à une large unité tectonique qui chevauche au Sud l’avant-pays molassique de l’Ebre (Sierras marginales), constituée d’une couverture méso-cénozoïque décollée incluant des éléments du substratum au sein de nappes de recouvrement (Gavarnie) ;

Carte synthétique de la structure actuelle des Pyrénées, depuis les massifs basques jusqu’à la nappe des Corbières (Canérot J., d’après Castéras M., 1974)

Canérot J., d’après Castéras M., 1974

Carte synthétique de la structure actuelle des Pyrénées, depuis les massifs basques jusqu’à la nappe des Corbières (Canérot J., d’après Castéras M., 1974)

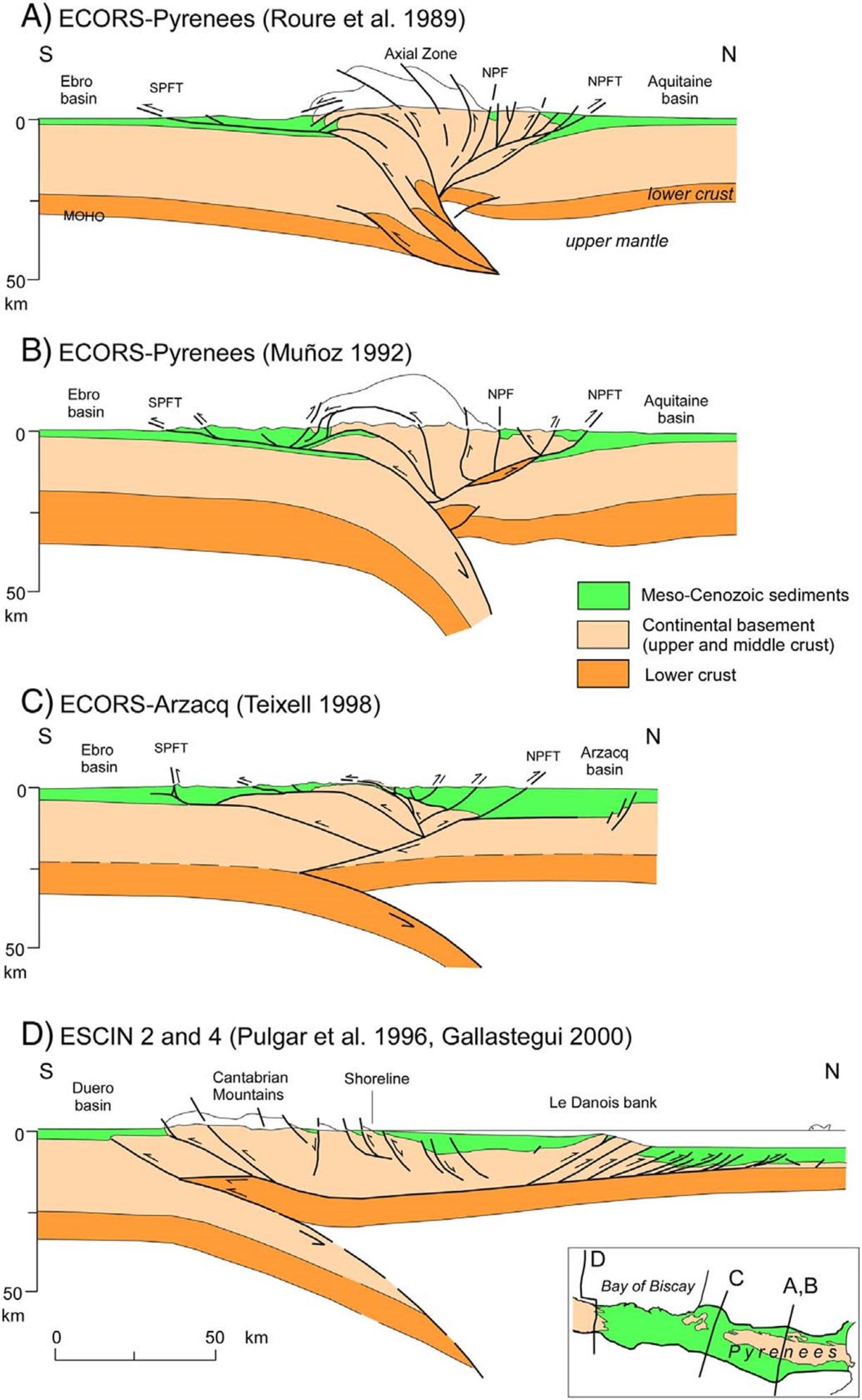

La structure "classique" de la chaîne a été définie dans les Pyrénées centrales et orientales (Jacob, 1930 ; Castéras, 1933 ; Mattauer, 1968). Elle montre une disposition générale en éventail dissymétrique dans laquelle les structures (plis, chevauchements, schistosité) sont déversées vers le Nord au Nord, vers le Sud au Sud, de part et d'autre d'un axe tectonique où elles sont verticalisées (voir coupes géologiques synthétiques ci-dessous : A et B).

Coupes géologiques synthétiques des Pyrénées à l'échelle crustale des Pyrénées , interprétés à partir des profils ECORS et ESCIN - SPFT : Chevauchement frontal sud-pyrénéen ; NPFT: Chevauchement frontal nord-pyrénéen ; NPF: Faille nord-pyrénéenne.

Roure, Munoz, Teixell, Pulgar, Gallastegui

Coupes géologiques synthétiques des Pyrénées à l'échelle crustale des Pyrénées , interprétés à partir des profils ECORS et ESCIN - SPFT : Chevauchement frontal sud-pyrénéen ; NPFT: Chevauchement frontal nord-pyrénéen ; NPF: Faille nord-pyrénéenne.

Du fait de la remontée de la plaque ibérique vers le nord dès la fin du Santonien, la bordure nord de cette dernière est sous-charriée sous la plaque européenne, ce qui explique que le

bassin

d'avant-pays sud-pyrénéen soit le plus développé. La Zone axiale correspond à une pile anticlinale (prisme orogénique) de

nappes

crustales de la bordure sud du sillon nord-pyrénéen.

En effet, dès le Campanien, le domaine pyrénéen est soumis à un raccourcissement nord-sud, démontré par l'existence de structures chevauchantes synsédimentaires datées à -76 Ma, visibles dans l'actuelle zone sud-pyrénéenne centrale (

nappe

de Cotiella-Boixols). La compression inverse les structures nées de l'épisode précédent, utilisant les failles extensives en inversion tectonique. Elle accentue les plis diapiriques des Chaînons calcaires, ceux-ci pouvant évoluer en chevauchement locaux. Des lambeaux de lherzolites se retrouvent « coincés » au sein des Chaînons calcaires.

La déformation chevauchante va migrer dans le temps, d'une part de façon centrifuge à partir de la Zone nord-pyrénéenne et d'autre part d'est en ouest en fermant progressivement le sillon nord-pyrénéen, dans lequel s'accumule une nouvelle génération de flyschs dans la partie occidentale.

Les Pyrénées se présentent ainsi comme une chaîne à double vergence, mais asymétrique de part et d'autre de la Zone nord-pyrénéenne, avec des chevauchements vers le nord au nord et vers le sud au sud, ces derniers étant beaucoup plus développés (voir coupes géologiques synthétiques). Les premiers chevauchements, sur la bordure nord de la Zone axiale, correspondent à l’inversion de la marge sud du

bassin

albo-cénomanien.

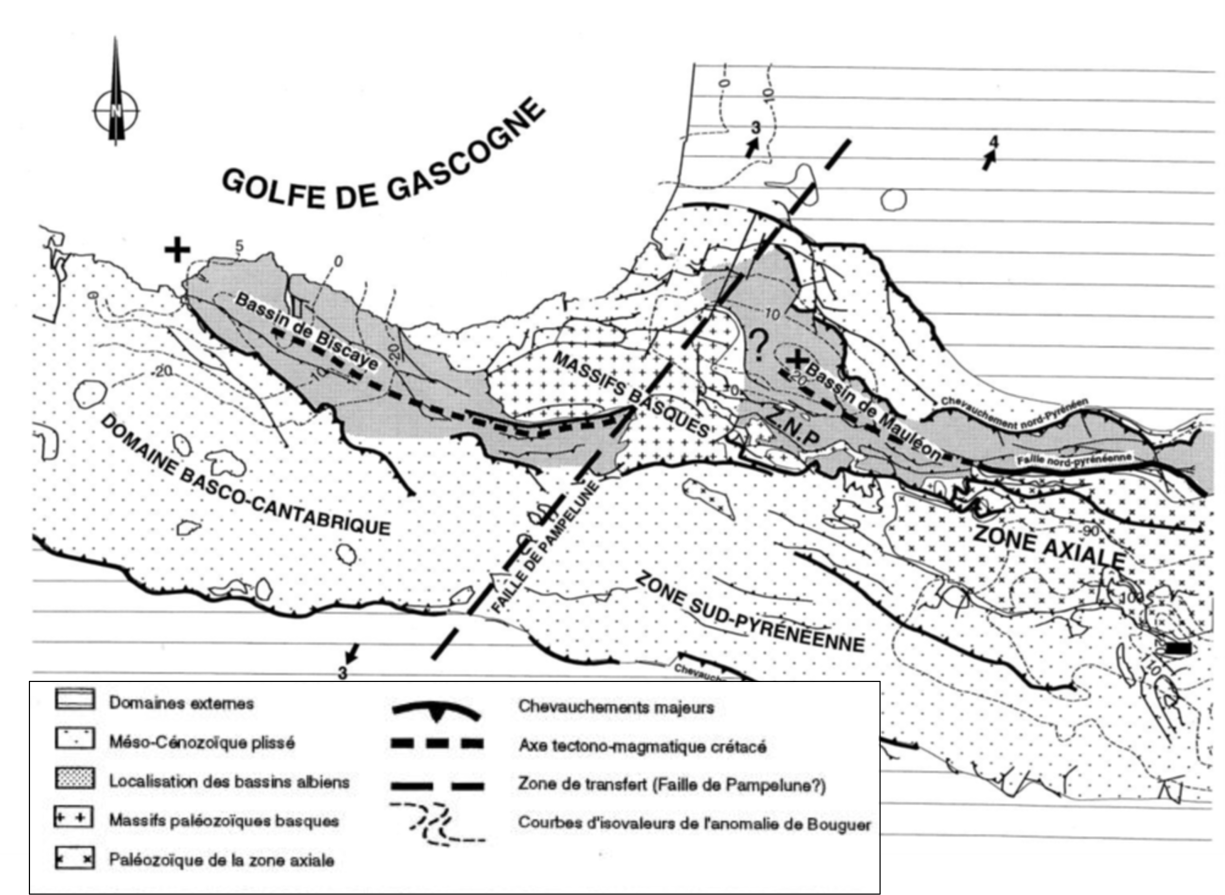

Les Pyrénées occidentales

Même s'il a évolué dans un même contexte géodynamique global, le système pyrénéen ne présente pas les mêmes caractéristiques tectoniques d'un bout à l'autre de la chaîne.

Dans la partie occidentale, en Pays basque, la zone axiale ainsi que l’expression en surface de la faille Nord-pyrénéenne disparaissent et la vergence de certains chevauchements s’inversent (voir carte synthétique et coupe géologique synthétique C).

Au nord, le Chevauchement frontal nord-pyrénéen, de forme arquée, provoque une avancée vers le nord de la couverture méso-cénozoïque allochtone sur l'avant pays sud-aquitain, remarquable par rapport au reste de zone frontale nord-pyrénéenne (Zolnaï, 1971) (voir schéma structural ci-dessous). Ce chevauchement émerge dans la région d'Orthez (chevauchement de Sainte-Suzanne), tandis qu'il devient aveugle vers l'ouest, où son tracé peut être repéré en subsurface au droit du gouf de Capbreton.

Schéma structural des Pyrénées occidentales montrant les éléments de différenciation des domaines occidental et oriental

-

Schéma structural des Pyrénées occidentales montrant les éléments de différenciation des domaines occidental et oriental

Plus au sud, les massifs basques correspondent à un ensemble de blocs paléozoïques et triasiques imbriqués, recouverts localement d'une couverture néo-crétacée aux

faciès

très variés (plate-forme, talus,

bassin

profond). On distingue classiquement cinq blocs principaux (Lamare, 1936, 1954a ; Heddebaut, 1973 ; Muller et Roger, 1977). Ce sont, d'ouest en est : les massifs de la Rhune - Cinco Villas ; le massif du Labourd ; les massifs d'Aldudes, de Mendibelza et d'Igountze. Ces blocs présentent un agencement structural très complexe et sont séparés par des contacts tectoniques et/ou des bandes de terrains mésozoïques déformées (Keuper et Crétacé supérieur principalement).

La zone des Massifs basques correspond à une sorte de nœud tectonique à la transition avec la chaîne des Pyrénées et à partir duquel on observe le dédoublement du bassin flysch crétacé supérieur à partir du bassin flysch unique de Mauléon à l’est. Pour de nombreux auteurs, la désorganisation des éléments structuraux pyrénéens dans cette zone pourrait être liée à l'existence d'une discontinuité crustale NNE-SSW, transverse à la chaîne, axée sur le massif du Labourd : la faille de Pampelune (Muller et Roger, 1977 ; Schoeffler, 1982 ; Richard, 1986 ; Ducasse et al., 1986a ; Razin, 1989 ; Claude, 1990). Néanmoins l’articulation entre les charriages continentaux et le plan de subduction au sud du golfe de Gascogne restent difficiles à établir.