Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

Modèles hydrogéologiques

MONA : MOdèle Nord-Aquitain

Qu'est le MONA ?

Les premiers modèles hydrodynamiques régionaux ont été développés dans les années 1970 ; c’est notamment le cas pour celui du Bassin parisien ou pour celui du nord du Bassin aquitain. L’évolution des techniques informatiques, ainsi que la prise en compte des problématiques relatives aux eaux souterraines, ont donné, dans les années 1990, un nouvel élan aux modélisations régionales.

En Aquitaine, le MOdèle Nord-Aquitain ( MONA ) est initié par le BRGM afin d'apporter des réponses à la problématique de la baisse importante des niveaux de la nappe de l’Eocène en Gironde (un des aquifères les plus exploités pour l'alimentation en eau potable). C’est un modèle « multicouche », dans lequel chaque aquifère est représenté par une couche.

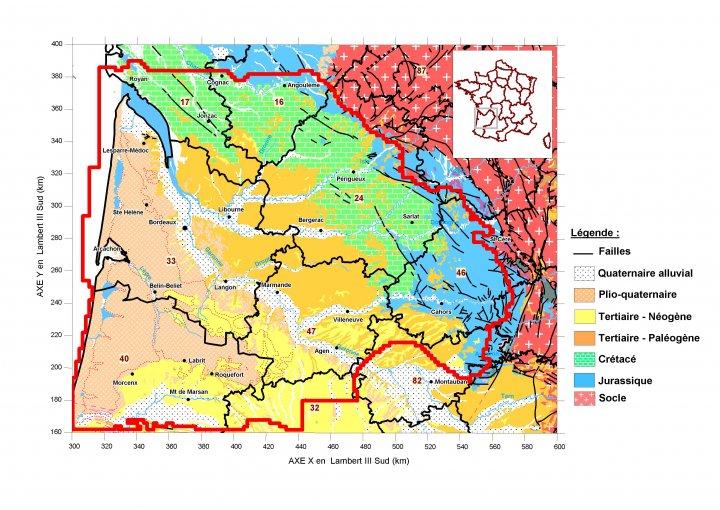

Le domaine modélisé couvre la partie nord du Bassin aquitain (figure 1), ce qui correspond à : la totalité du département de la Gironde, une grande partie de celui des Landes (pour les 4 premières couches principalement), l’essentiel (hormis le nord-est) de celui de la Dordogne, le nord et l’ouest du Lot-et-Garonne, le nord-ouest du Gers, et le sud de la Charente et de la Charente-Maritime.

Figure 1 - Emprise du MONA

BRGM

Des versions du MONA de plus en plus perfectionnées

Le MOdèle Nord-Aquitain est le fruit d’un long développement, qui a commencé depuis plus de 20 ans. Les nombreux développements du modèle se sont succédés dans le cadre des différentes conventions de « Gestion des eaux souterraines en Région Aquitaine », signées entre l'Etat, la Région Aquitaine et le BRGM , avec le concours financier de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, et ont abouti à l’élaboration de plusieurs versions. Les versions cherchent à améliorer toujours plus la représentativité du milieu souterrain.

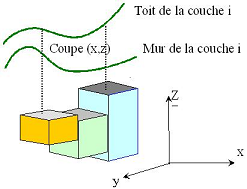

Le MONA utilise le code de calcul MARTHE [Modélisation d’Aquifères par maillage Rectangulaire en régime Transitoire pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements], développé par le BRGM . Le schéma de résolution utilise les différences finies. Les couches du modèle sont discrétisées en mailles parallélépipédiques dont les faces supérieures et inférieures correspondent respectivement au toit et au mur de la formation considérée (figure 2).

Figure 2 - Discrétisation des couches d’un modèle aux différences finies

BRGM

MONA V1

Au début des années 1990, la première version du modèle est construite avec un maillage de 5 km de côté. Le modèle simule alors les écoulements au sein de 4 couches aquifères (Mio-Plio-Quaternaire, Oligocène, Eocène et Campano-Maastrichien). Il est utilisé pour tester différentes solutions alternatives, permettant de limiter les prélèvements dans la nappe éocène.

MONA V2

La seconde version date de 1996. Elle simule, à la maille de 5 km, les écoulements au sein de 5 couches aquifères (Mio-Plio-Quaternaire, Oligocène, Eocène, Campano-Maastrichien et Turonien-Coniancien-Santonien).

Elle a notamment été utilisée, par le

BRGM

, pour évaluer les économies d’eau à réaliser et proposer des réductions de prélèvements ou la mise en œuvre de ressources de substitution.

Plusieurs actualisations de cette version ont été réalisées, notamment la version V2B, qui compte en plus les aquifères du Cénomanien et du Jurassique.

MONA V3

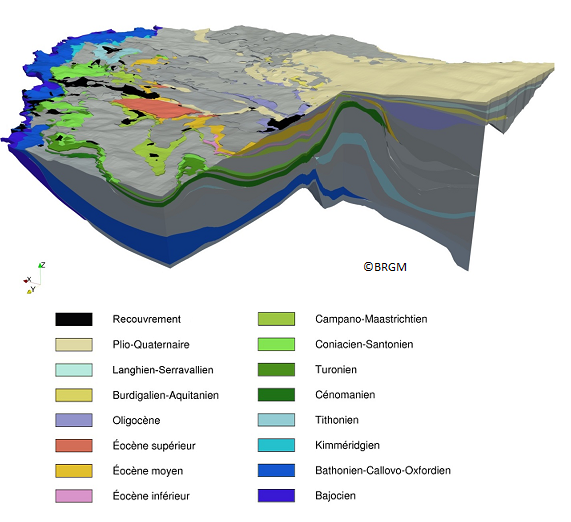

Ce modèle, qui correspond à la version opérationnelle, prend en compte un maillage régulier de 2 km de côté. Le modèle comprend donc 148 colonnes, 128 lignes et 15 couches (Plio-Quaternaire, Langhien-Serravallien (Helvétien), Aquitanien-Burdigalien, Oligocène, Eocène supérieur, Eocène moyen, Eocène inférieur, Campano-Maastrichien, Coniacien-Santonien, Turonien, Cénomanien, Tithonien, Kimméridgien, Bathonien-Callovo-Oxfordien et Bajocien), soit au total 284 160 mailles, dont 66 973 servent au calcul des écoulements.

C'est un modèle pseudo-3D, c’est-à-dire que les épontes ne figurent pas explicitement en tant que couches de calcul. Les charges hydrauliques n’y sont donc pas calculées. Toutefois, bien que les termes stockage-déstockage ne soient pas pris en compte, les échanges verticaux entre couches aquifères ont restitués.

MONA V4

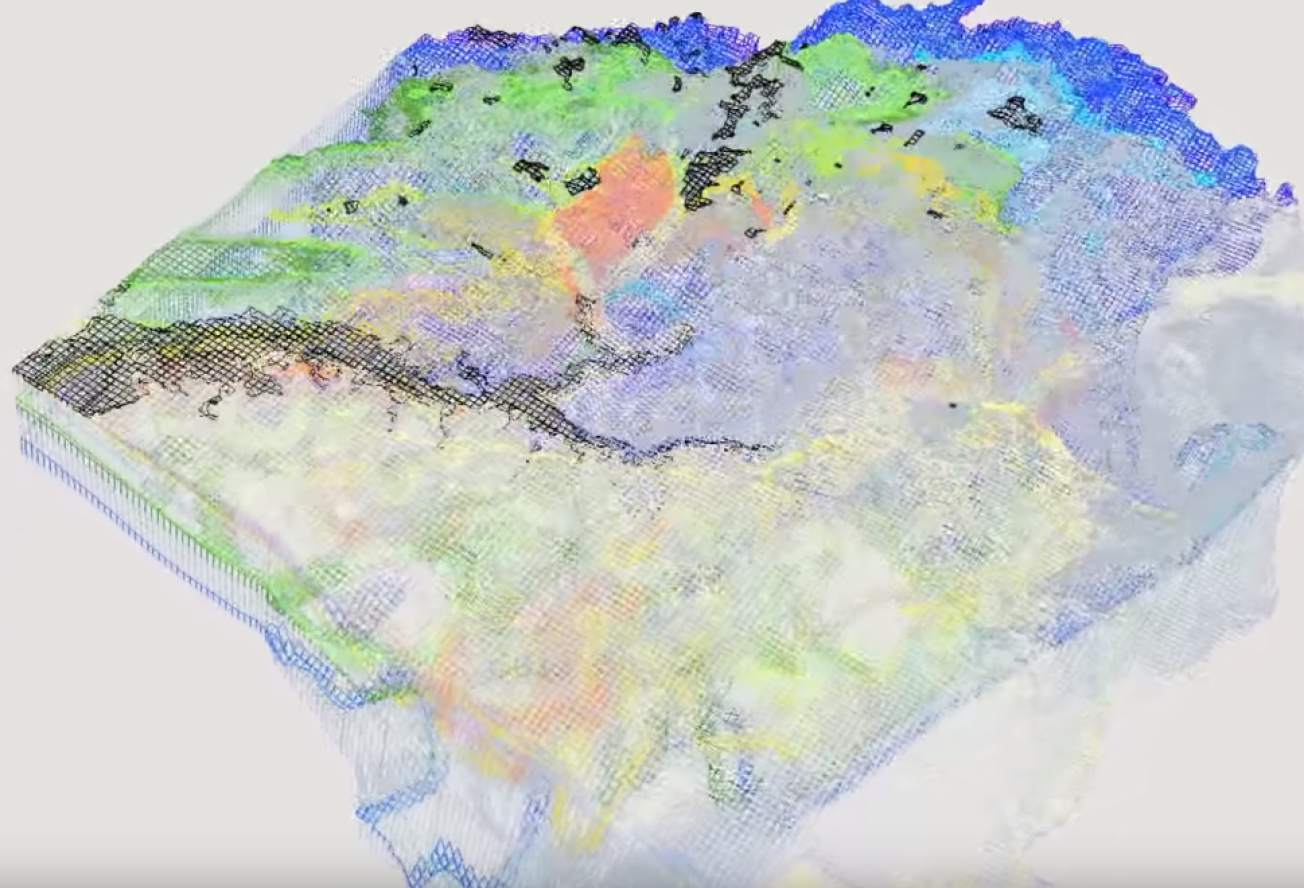

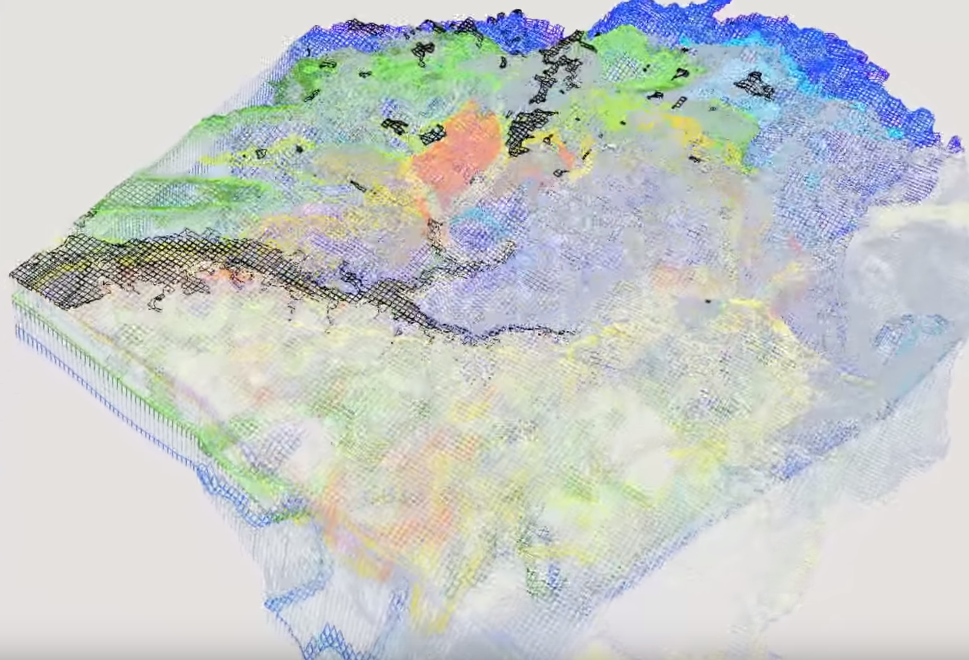

C'est la version en cours de développement, qui simule les écoulements au sein de 15 aquifères (du Plio-Quaternaire au Jurassique moyen) et qui tient compte de 14 épontes et une couche de recouvrement (figure 3). Le nouveau maillage (500 m de côté) permet de mieux prendre en compte les zones d'affleurements, et donc les zones d’alimentation et de débordement du modèle. Par ailleurs, les problématiques de transport et de géothermie peuvent être abordées dans cette nouvelle version. Les travaux relatifs aux derniers développements du modèle sont repris dans le rapport BRGM/RP-65039-FR.

Figure 3 - Géométrie du MOdèle Nord-Aquitain

BRGM

A quoi sert le MONA ?

Le modèle hydrodynamique MONA répond principalement à des problématiques de nappes profondes à renouvellement lent.

Outre l’aide qu’il apporte à la compréhension du fonctionnement des systèmes aquifères (si l’équilibre de la nappe est menacé, quelle quantité d’eau faut-il économiser ?, peut-on solliciter le stock sur une certaine durée, en misant sur les capacités de « renouvellement » de la nappe ?, quel sera l’impact de nouvelles ressources de substitution ?), il constitue un auxiliaire de diagnostic, d’évaluation et de gestion des eaux souterraines en appui aux politiques publiques (y a-t-il surexploitation de la ressource ?, peut-on atteindre un nouvel équilibre et au bout de combien de temps ?).

Enfin le modèle permet la gestion de la ressource en eaux profondes, contribuant à valider des stratégies d’exploitation fondées sur des scénarios simulés.

Depuis sa mise en oeuvre, le MONA a été utilisé dans de nombreux projets :

- dans le cadre du Schéma directeur de gestion de la ressource en eau de la Gironde, pour chiffrer les économies d’eau à réaliser et proposer des réductions de prélèvements ou des ressources de substitution (V1)

- pour la simulation de l’impact sur la ressource de nouveaux champs captant, dans le secteur de Sainte-Hélène en Gironde (V2) [Pédron et al., 2009 ; Saltel, 2012 ; Cabaret et al., 2012]

- pour réaliser des simulations prospectives dans le cadre de la révision du SAGE « Nappes profondes » de Gironde (V2) [Saltel et al., 2012 ; Cabaret et al., 2012]

- pour réaliser des simulations prospectives permettant d’évaluer les effets de différentes conditions de recharge et d’exploitation de la ressource dans les nappes du Secondaire de Dordogne et du Lot-et-Garonne (V3) [Platel et al., 2010]

- pour apporter des éléments techniques permettant appuyer la définition de volumes prélevables dans toutes les nappes captives du nord du Bassin aquitain [Gomez et al., 2010]

- dans le cadre du projet national "Explore 2070" visant à étudier les impacts du changement climatique sur les eaux souterraines [Saltel et al., 2012].

Pour en savoir plus, visionnez la vidéo "Le modèle Modèle Nord Aquitain".

Modèle "Oligocène"

Qu’est le modèle Oligocène ?

L' aquifère de l’Oligocène constitue une des principales ressources en eau potable du département de la Gironde. Cette nappe d’intérêt stratégique est fortement influencée par les prélèvements, qui induisent, depuis de nombreuses années, un dénoyage progressif de certains secteurs susceptibles de mettre en péril la ressource tant du point de vue quantitatif que qualitatif (Corbier, et al., 2005). En conséquence, cette zone à risque a été jugée prioritaire, par la Commission Locale de l’Eau (CLE), pour l’établissement de règles de gestion en adéquation avec les objectifs du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) " Nappes profondes" de Gironde.

Le modèle "Oligocène" a été développé par le BRGM , en 2010, à l’initiative du SMEGREG [Syndicat Mixte d’Etude pour la Gestion de la Ressource en Eau du département de la Gironde], dans le cadre de l’élaboration d’un atlas des zones à risques, qui sert à étudier la problématique du dénoyage de la nappe de l’Oligocène.

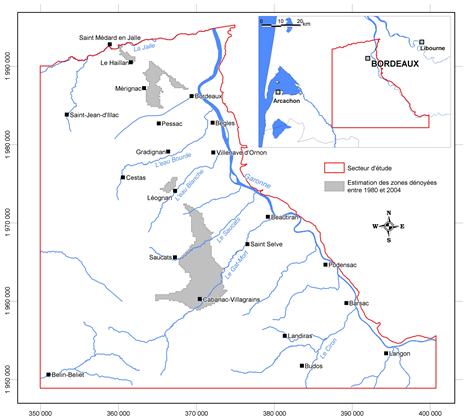

Le domaine modélisé s’étend du sud de Bordeaux à la Jalle de Saint-Médard au nord. La limite ouest a été fixée arbitrairement selon un axe nord/sud, à bonne distance des secteurs dénoyés. A l’est, le modèle s’appuie sur l’extension orientale de la plaine alluviale de la Garonne afin de prendre en compte les échanges entre les nappes et le fleuve. Il intègre également, à l’est, l’évènement tectonique majeur que constitue la faille de Bordeaux, ainsi que le réseau de failles mineures afférent.

Figure 1 - Extension du modèle "Oligocène" et problématique du dénoyage (d’après les premières estimations issues du rapport BRGM /RP-53756-FR)

BRGM

L'élaboration du modèle hydrogéologique

Le modèle construit utilise le code de calcul MARTHE [Modélisation d’Aquifères par maillage Rectangulaire en régime Transitoire pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements] développé par le BRGM , via l’interface WinMarthe (Thiéry, 1990 ; Thiéry, 2003 ; Thiéry, 2014). Le schéma de résolution utilise les volumes finis avec un maillage parallélépipédique (ou rectangulaire) irrégulier. Cette schématisation en volumes finis fait intervenir des mailles organisées en couches empilées, chaque couche étant formée de mailles organisées en lignes et colonnes. La gestion des couches permet de modéliser les écoulements souterrains au sein de systèmes géologiques complexes. Le modèle est composé d’un total de 6 couches, avec un maillage au pas de 100 m. C’est un modèle multicouche 3D (toutes les formations sont des couches de calcul prises en compte de manière explicite).

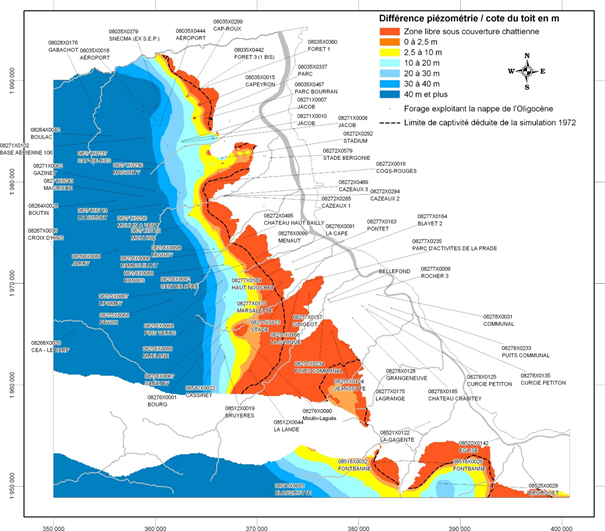

L'objet de son élaboration était d'évaluer l’extension de la zone dénoyée au cours du temps, grâce aux connaissances géologiques et hydrogéologiques du secteur. Il a ensuite été utilisé pour réaliser des simulations prospectives, afin de fournir des éléments techniques permettant aux différents acteurs de la CLE d’arrêter un plan de gestion pour la nappe de l’Oligocène. En effet, un dénoyage plus ou moins important peut-être généré selon les stratégies mises en œuvre pour exploiter ce réservoir aquifère .

Figure 2 - Extension de la zone dénoyée estimée à partir du modèle (scénario 4 - année 2025 ; Saltel et al., 2010)

BRGM

Une nouvelle version du modèle a été mise en oeuvre en 2015, intégrant une géométrie de la géologie actualisée (suite aux recherches du projet RODEO (Saltel, et al., 2012 ; Saltel, et al., 2015) et à des travaux de modélisations géologiques réalisés à plus grande échelle (Saltel et al., 2011 ; Saltel et al., 2012 ; Saltel et al., 2014)), la modification de la prise en compte de la recharge et une discrétisation temporelle plus fine (le pas de temps est trimestriel entre 1972 et 1999, mensuel entre 2000 et 2014). Par ailleurs des ajustements de calage ont été opérés en gardant comme référence les données issues des travaux de réinterprétation des données de pompages d’essais, effectués dans le secteur d’étude, dans le cadre des projets RODEO (Saltel et al., 2015) et AGORA (Saltel et al., 2019).

A quoi sert le modèle "Oligocène" ?

Le modèle "Oligocène", comme le stipule la disposition 95 du PAGD [Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques], est le modèle de référence qui sert à l’élaboration des règles de gestion de l’

aquifère

de l'Oligocène. Les nouveaux prélèvements, susceptibles d’avoir un impact sur les zones à risque de dénoyage (ZAR) ou les zones à enjeux aval (ZAEA), feront l’objet d’une simulation au sein du modèle, pour vérification de la compatibilité avec les règles de gestion.

Ce modèle a déjà été utilisé, dans sa version précédente, pour l’évaluation de l’impact de l’arrêt du

forage

d'alimentation en eau potable de la commune de Saucats et la mise en production d’un nouveau pompage (Saltel, 2014). Il va être utilisé dans sa nouvelle version, pour le projet AGORA [Approche de Gestion Optimisée des Réservoirs Aquifères], dans le but d’optimiser la production (en eau) de la « ligne des 100 000 m³/jour » et du site de Bellefond. L’objectif est de déterminer la meilleure façon d’exploiter cet ensemble de forages, tout en limitant au maximum l’extension de la zone dénoyée.

Modèle "Plio-Quaternaire" du Triangle landais

Qu'est le modèle "Plio-Quaternaire" ?

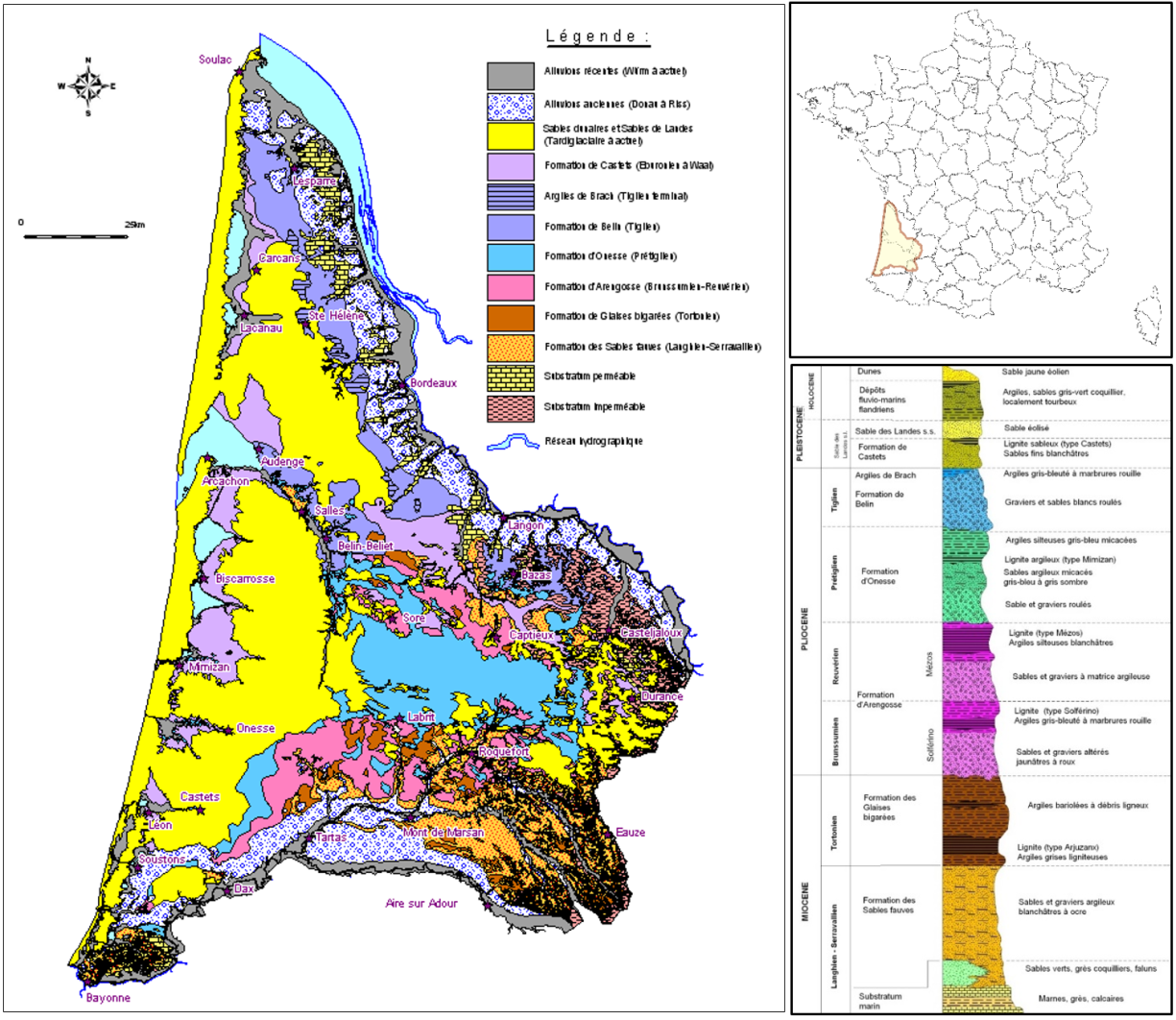

Le système aquifère multicouche du Plio-Quaternaire constitue un vaste réservoir, qui s’étend, en surface, de l’estuaire de la Gironde au nord, à l’Adour au sud, puis des cours d’eau de la Garonne, de la Baïse et de la Gélise à l’est, jusqu’à la façade atlantique à l’ouest (= Triangle landais). Ce système, pouvant être supérieur à 100 m d’épaisseur, est constitué de réservoirs sableux ou graveleux qui sont, selon les endroits, soit directement connectés soit isolés par des niveaux argileux, dont l’extension et l’épaisseur sont très variables.

Du fait de sa faible profondeur et de ses réserves importantes, ce système multicouche présente un intérêt économique primordial, notamment pour l’irrigation. Le nombre de forages captant l' aquifère du Plio-Quaternaire est très important, vraisemblablement bien supérieur à 10 000. Dans les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne, les prélèvements agricoles peuvent être estimés à plus de 200 millions de m3 par an. Comme ce système est en relation avec les activités de surface, il est particulièrement vulnérable aux pollutions ; il présente ainsi des teneurs variables en nitrates et pesticides (Bichot et al., 2001).

L' aquifère plio-quaternaire alimente directement le réseau hydrographique, en contribuant significativement au débit des cours d’eau du Triangle landais, qui se jettent dans la Garonne à l’est, l’Adour au sud ou encore dans l’océan ou les différents étangs côtiers à l’ouest.

Les étapes du développement du modèle

Du fait de son caractère stratégique, il était important d’améliorer la compréhension du fonctionnement hydrogéologique de ce "réservoir" superficiel (recharge, interactions avec les aquifères sous-jacents, relations entre nappe et rivières ….), en vue notamment de la mise en place d’une gestion raisonnée de l’eau, à l’échelle du territoire des SAGE . L’outil de modélisation est apparu adéquat pour répondre à ce double objectif. Son développement a été réalisé dans le cadre des Conventions pluriannuelles (périodes 2002-2006, puis 2008-2013) « Eaux souterraines », signées entre le BRGM , la Région Aquitaine et l’Etat, avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Le modèle géologique du Triangle landais

Préalablement au modèle hydrogéologique, un modèle géologique a été élaboré avec les données de plus de 1 000 sondages et 16 coupes géologiques de référence. La réinterprétation de l’ensemble mio-plio-quaternaire du Triangle landais a mis en évidence la complexité de la répartition et de la géométrie des dépôts détritiques [BRGM/RP-56475-FR (Karnay et al., 2008), BRGM/RP-57813-FR (Corbier et al., 2010), BRGM/RP-60259-FR (Corbier et al., 2011) et BRGM/RP-61303-FR (Corbier, 2012)].

Figure 1 - Carte géologique simplifiée du Triangle landais et succession lithostratigraphique synthétique des formations du Mio-Plio-Quaternaire

BRGM - (Karnay et al., 2008)

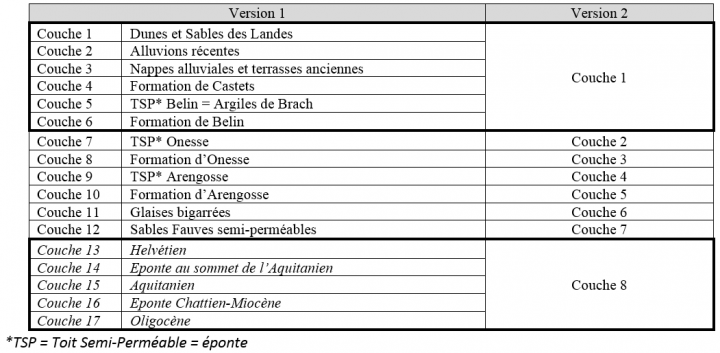

Le modèle hydrogéologique s’inspire de la géométrie du modèle géologique, en l’adaptant à une finalité hydrodynamique, en procédant à un regroupement des couches géologiques. Cette simplification a été rendue nécessaire, afin de correspondre davantage aux données hydrogéologiques disponibles, de limiter les temps de calcul et de rendre compatible ce modèle avec le MOdèle Nord-Aquitain ( MONA ). Au final, le modèle propose un maillage de 500 m de côté, la reprise du réseau hydrographique du MONA , une correspondance des géométries des aquifères sous-jacents avec le MONA pour les 8 couches déterminées :

Figure 2 - Couches modélisées dans le modèle "Plio-Quaternaire"

BRGM

Le modèle hydrogéologique de l' aquifère du Plio-Quaternaire

Le développement du modèle hydrogéologique s’appuie sur deux axes : la compilation et la cohérence, entre elles, des données hydrogéologiques disponibles, l’intégration de ces données qui serviront à faire fonctionner le modèle (données d’entrées) et à vérifier la pertinence des résultats avec la réalité (données de sortie).

Ce n’est qu’au terme d’une bonne représentativité des écoulements, par le modèle, que celui-ci peut être utilisé afin d’évaluer, à l’échelle régionale, la nature des échanges entre nappes et rivières, la nature des interactions avec les aquifères sous-jacents ; comme outil d’aide à la gestion des nappes , notamment dans un contexte de changement climatique.

Depuis 2014, un rapport rend compte des étapes successives de construction et d'améliorations du modèle :

- transcription du modèle géologique en modèle hydrogéologique

- maillage et géométrie des couches : cohérence avec le MONA V4

- collecte des données de paramètres hydrodynamiques, de recharge, de piézométrie et de niveau des lacs => évaluation des manques et intégration au modèle

- premières simulations en régime permanent

- augmentation du nombre des données piézométriques, dans le but d’avoir une répartition spatiale plus homogène

- intégration du réseau hydrographique : 70 cours d’eau, pour un linéaire de 1 996 km ; de données de débits continus, issues de 51 stations de la Banque Hydro, et plus de 40 mesures issues d’acquisitions ponctuelles

- poursuite du calage en régime permanent

- poursuite de la compilation de données de débit dans les cours d’eau

- compilation des données de prélèvements : reconstitution des chroniques annuelles de prélèvements au cours de la période 2000-2014, pour l’ensemble des ouvrages plio-quaternaires

- finalisation du calage en régime permanent

- simplification du modèle pour aboutir à 8 couches

- passage en régime transitoire : pas de temps mensuel au cours de la période 2000-2014

- adaptation et mise en forme des données d’entrée et de sortie du modèle, avec une réflexion menée concernant la recharge (spatialisation et calcul de pluie efficace) et la ventilation mensuelle des prélèvements connus annuellement

- premières simulations en régime transitoire

- mise à jour des données d’entrée du modèle pour la période 2015-2019 (i.e. piézométrie, débits dans les cours d’eau, précipitations et évapotranspiration potentielle, rejets et prélèvements en cours d’eau et nappe )

- première calibration en régime transitoire (piézométrie et débit) pour la période 2000-2019, concernant l’ensemble du Triangle landais (calage global). Une attention particulière a été portée, par ailleurs, aux territoires des SAGE Leyre et Born-et-Buch, compte-tenu du nombre d’informations disponibles (comparaison simulation / observation de tous les points de suivi piézométriques) (calage fin).

A l’issue des cinq premières années de développement du modèle Mio-Plio-Quaternaire, la poursuite du travail avait pour objectif 1) d’améliorer et finaliser le calage (piézométrie et débit) pour l’ensemble du Triangle landais, en régime transitoire, en intégrant les données climatiques et de prélèvements/rejets les plus récentes et 2) de fournir aux acteurs locaux des documents pertinents à l’échelle des SAGE pour mener à bien leurs missions. Aussi, le modèle a été actualisé avec les dernières données d’entrée disponibles (pluie, évapotranspiration potentielle, prélèvements, rejets et suivis) de la période 2000-2021, consolidées avec l’aide des animateurs des SAGE , et localement re-calibré. Une attention particulière a été apportée aux territoires des SAGE Leyre, Born-et-Buch et Lacs médocains ; car ils disposaient d’un grand nombre de données d’entrée (suivis piézométriques et débit-métriques notamment), à même d’assurer des résultats pertinents. Une fois la calibration finalisée, le modèle a été utilisé pour créer divers documents (cartes et graphiques) à destination des acteurs des différents territoires.

Bibliographie complémentaire

Logiciel MARTHE (Modélisation d’Aquifères par maillage Rectangulaire en régime Transitoire pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements)

- Thiéry D. (1990) - Logiciel MARTHE Modélisation d’ Aquifère par maillage Rectangulaire en régime Transitoire pour le calcul Hydrodynamique des Écoulements - BRGM/RR-32210-FR.

- Thiéry D. (2010) - Didacticiel du code de calcul Marthe v7.0 - Votre premier modèle - BRGM/RP-58632-FR.

- Thiéry D. (2014) - Didacticiel du code de calcul MARTHE v7.4. Exploration des principales fonctionnalités de modélisation des hydrosystèmes - BRGM/RP-62798-FR.

Evaluation des ressources en eau avec le modèle MONA

- Amraoui N., Bichot F., Platel J.P. et Seguin J.J. (1998) - Gestion des eaux souterraines en Aquitaine. Année 2 - Evaluation des ressources. Ajout des couches du Santonien-Turonien, du Cénomanien et du Jurassique moyen et supérieur au modèle nord aquitain - BRGM/RR-40110-FR.

- Amraoui N., Bichot F., Seguin J.J., Platel J.P. et Sourisseau B. (1999) - Restructuration du modèle nord aquitain de gestion des nappes . Réalisation de 6 simulations pour le Schéma de Gestion des Eaux du département de la Gironde - BRGM/RR-40224-FR.

- Braneyre M. (1993) - Modèle conceptuel sommaire. Multicouche aquitain - BRGM/RR-37322-FR.

- Braneyre M., Lambert M. et Sourisseau B. (1994) - Rapport de synthèse du modèle régional multicouche du Bassin Nord-aquitain. Calage en régime transitoire et simulations - BRGM/RR-38006-FR.

- Gomez E., Saltel M., Pédron N. (2010) - Gestion des eaux souterraines en Région Aquitaine - Année 1 - Module 4 - Développements et maintenance du Modèle Nord-Aquitain de gestion des nappes - BRGM /RP-57810-FR.

- Pédron N. et Lopez B. (2006) - Actualisation du modèle Nord-Aquitain de gestion des nappes . Période 2001-2003. Rapport final - BRGM/RP-54220-FR.

- Pédron N., Platel J.P. et Bourgine B. (2006) - Gestion des eaux souterraines en Région Aquitaine - Développements et maintenance du Modèle Nord-Aquitain de gestion des nappes - Module 4 - Année 3 - BRGM/RP-55242-FR.

- Pédron N., Platel J.P., Bourgine B. et Loiseau J. (2008) - Gestion des eaux souterraines en Région Aquitaine - Année 4 - Module 4 - Développements et maintenance du Modèle Nord-Aquitain de gestion des nappes - BRGM /RP-56614-FR.

- Pédron N., Platel J.P. et Lopez B. (2005) - Gestion des eaux souterraines en région Aquitaine - Développements et maintenance du Modèle Nord Aquitain de gestion des nappes - Modules 4 - Année 2 - Rapport final - BRGM/RP-53659-FR.

- Pédron N., Seguin J.J. et Capdeville J. (2003) - Gestion des eaux souterraines en région Aquitaine - Développements et maintenance du Modèle Nord Aquitain de gestion des nappes - Module 4 - Année 1 - BRGM/RP-52602-FR.

- Saltel M., Faucher A., Bourgine B. (2012) - Gestion des eaux souterraines en Région Aquitaine - Année 3 - Module 1 - Développements et maintenance du Modèle Nord-Aquitain de gestion des nappes - BRGM /RP-61614-FR.

- Saltel M., Pédron N., Platel J.P., Bourgine B., Gutierrez T. (2011) - Gestion des eaux souterraines en Région Aquitaine - Année 2 - Module 1 - Développements et maintenance du Modèle Nord-Aquitain de gestion des nappes - BRGM /RP-59959-FR.

- Seguin J.J. (1999a) - Contrôle qualité et gestion des nappes d’eaux souterraines en Gironde. Actualisation du modèle nord-aquitain de gestion des nappes . Période 1997-1998 - BRGM/RR-40760-FR.

- Seguin J.J. (1999b) - Restructuration du modèle nord-aquitain de gestion des nappes . Correction du biais de calage du modèle - BRGM/RR-40711-FR.

- Seguin J.J. (2002) - Gestion des eaux souterraines en Aquitaine. Actualisation du modèle nord-aquitain. Période 1999-2000 - BRGM/RP-51758-FR.

Développement du modèle "Oligocène"

- Corbier P. et al. (2005) - SAGE Nappes profondes de Gironde - Atlas des zones à risques - BRGM/RP-53756-FR.

- Saltel M. et al. (2010) - Atlas des zones à risque du SAGE Nappes Profondes de Gironde - Phase 2 - Problématique du dénoyage de l’Oligocène au Sud de l’agglomération Bordelaise - BRGM/RP-58156-FR.

- Saltel M. et al. (2011) - Gestion des eaux souterraines en Région Aquitaine -Développements et maintenance du Modèle Nord-Aquitain de gestion des nappes - Module 1 - Année 4 - BRGM/RP-63381-FR.

- Saltel M., Dewandel B. (2015) - Projet RODÉO (Réseau d’Observation et de prévention du DÉnoyage de l’Oligocène) Phases 2 & 3. Rapport final - BRGM/RP-65339-FR.

- Saltel M., Capéran F. (2012) - Projet RODEO (Réseau d’Observation et de prévention du DÉnoyage de l’Oligocène) Phase 1. Rapport final - BRGM/RP-61559-FR.

- Saltel M. (2014) - Impact sur la nappe de l’Oligocène de la création d’un nouveau forage destiné à la production d’eau potable - Commune de Saucats - BRGM/RP-63299-FR.

- Thiéry D. (2003) - Logiciel GARDENIA. version 6.0. Guide d’utilisation - BRGM/RP-52832-FR.

Evaluation des ressources en eau avec le modèle "Plio-Quaternaire"

- Cabaret O., Arnaud L., Crastes de Paulet F. (2019) - Gestion des eaux souterraines en Région Aquitaine - Développement du Modèle Mio-Plio-Quaternaire - Module 1.3 - Année 2. Rapport final - BRGM/RP-68674-FR.

- Cabaret O., Vergnes J.P. (2017) - Gestion des eaux souterraines en Région Aquitaine -Développement du Modèle Mio-Plio-Quaternaire - Module 1.3 - Année 1. Rapport final - BRGM/RP-66846-FR.

- Corbier P. (2012) - Gestion des eaux souterraines en région Aquitaine - Reconnaissance des potentialités aquifères du Mio-Plio-Quaternaire des Landes de Gascogne et du Médoc en relation avec les SAGE - Module 6 - Année 3 - BRGM/RP-61303-FR.

- Corbier P., Cabaret O. (2014) - Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Reconnaissance des potentialités aquifères du Mio-Plio-Quaternaire des Landes de Gascogne et du Médoc en relation avec les SAGE - Module 6 - Année 4. Rapport final - BRGM/RP-63168-FR.

- Corbier P., Cabaret O. (2015) - Reconnaissance des potentialités aquifères du Mio-Plio-Quaternaire des Landes de Gascogne et du Médoc en relation avec les SAGE - Module 6 - Année 5 - Convention 2008-2013. Rapport final - BRGM/RP-64983-FR.

- Corbier P., Karnay G. (2010) - Gestion des eaux souterraines en région Aquitaine - Reconnaissance des potentialités aquifères du Mio-Plio-Quaternaire des Landes de Gascogne et du Médoc en relation avec les SAGE - Module 7 - Année 1 - BRGM/RP-57813-FR.

- Corbier P., Saltel M. et David A. (2011) - Gestion des eaux souterraines en région Aquitaine - Reconnaissance des potentialités aquifères du Mio-Plio-Quaternaire des Landes de Gascogne et du Médoc en relation avec les SAGE - Module 6 - Année 2 - BRGM/RP-60259-FR.

- Karnay G., Corbier P. (2008) - Gestion des eaux souterraines en région Aquitaine - Reconnaissance des potentialités aquifères du Mio-Plio-Quaternaire des Landes de Gascogne et du Médoc en relation avec les SAGE - Module 7 - Année 4 - BRGM/RP-56475-FR.