Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

B1A1 - La Citadelle de Blaye (commune de Blaye)

B1A1

SIGES

Accès au site

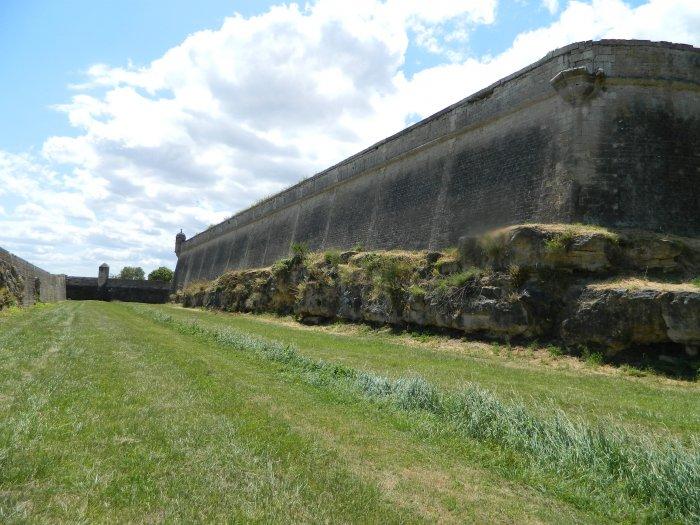

A gauche de l’accès sud à la Citadelle, à environ 50 mètres, des escaliers permettent de descendre dans les douves. On accède, par-là, à l’

affleurement

« des douves sud », en sous-bassement de la muraille (figure 1), présentant des calcaires bioclastiques et gréseux.

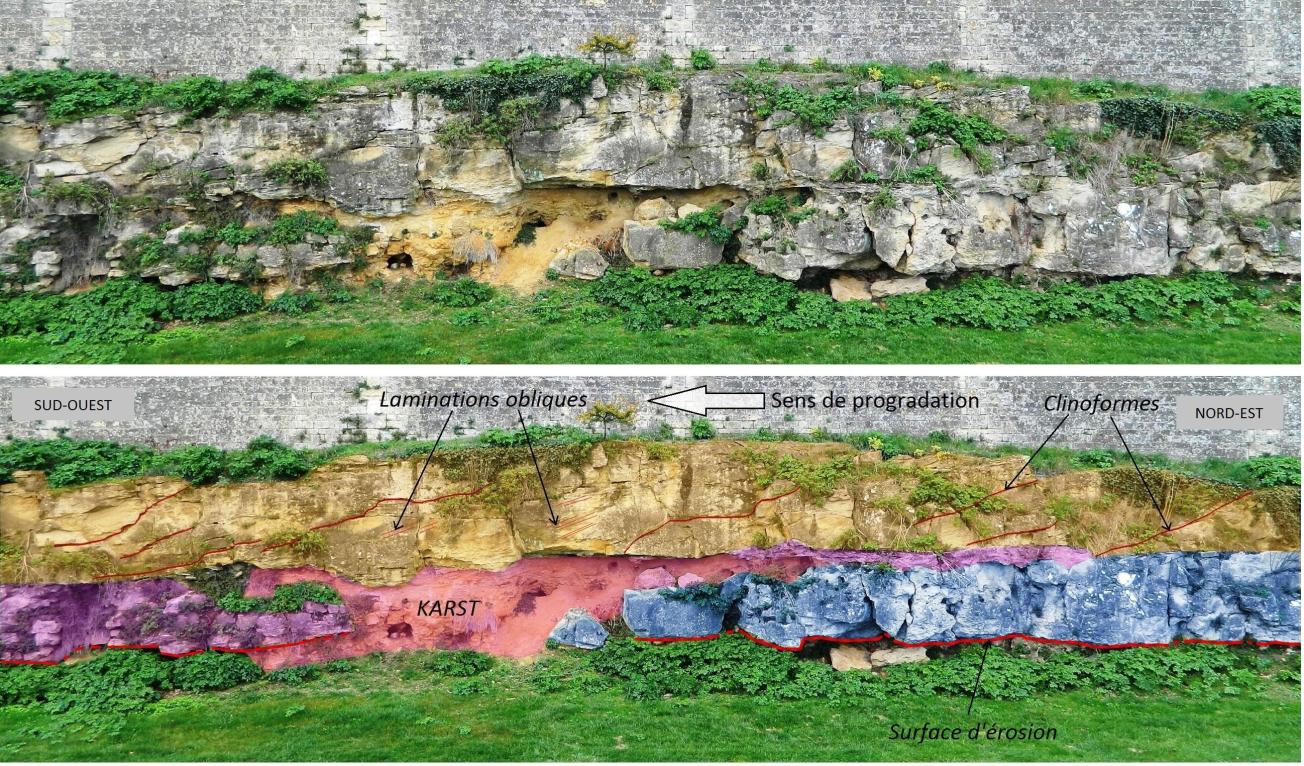

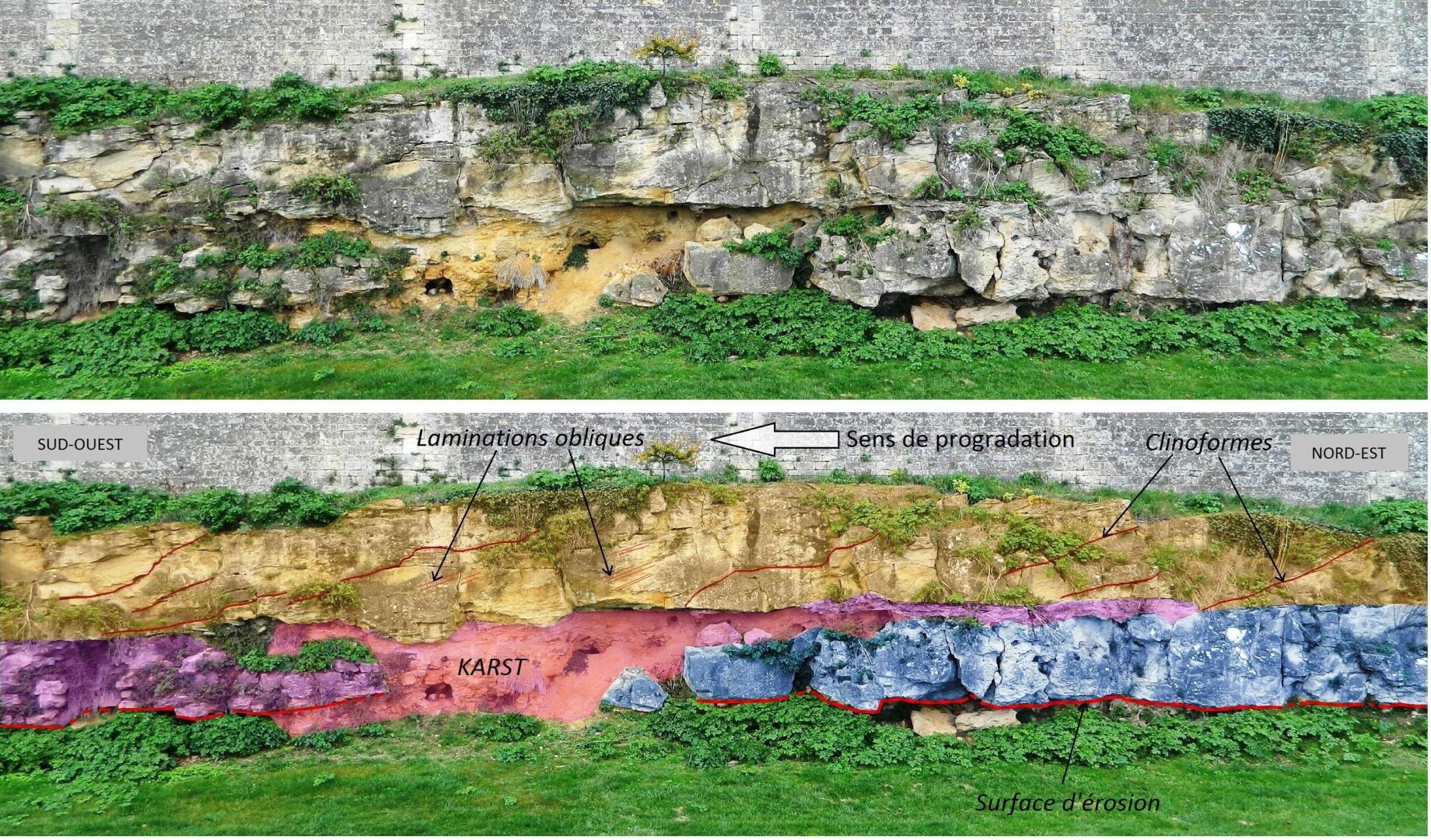

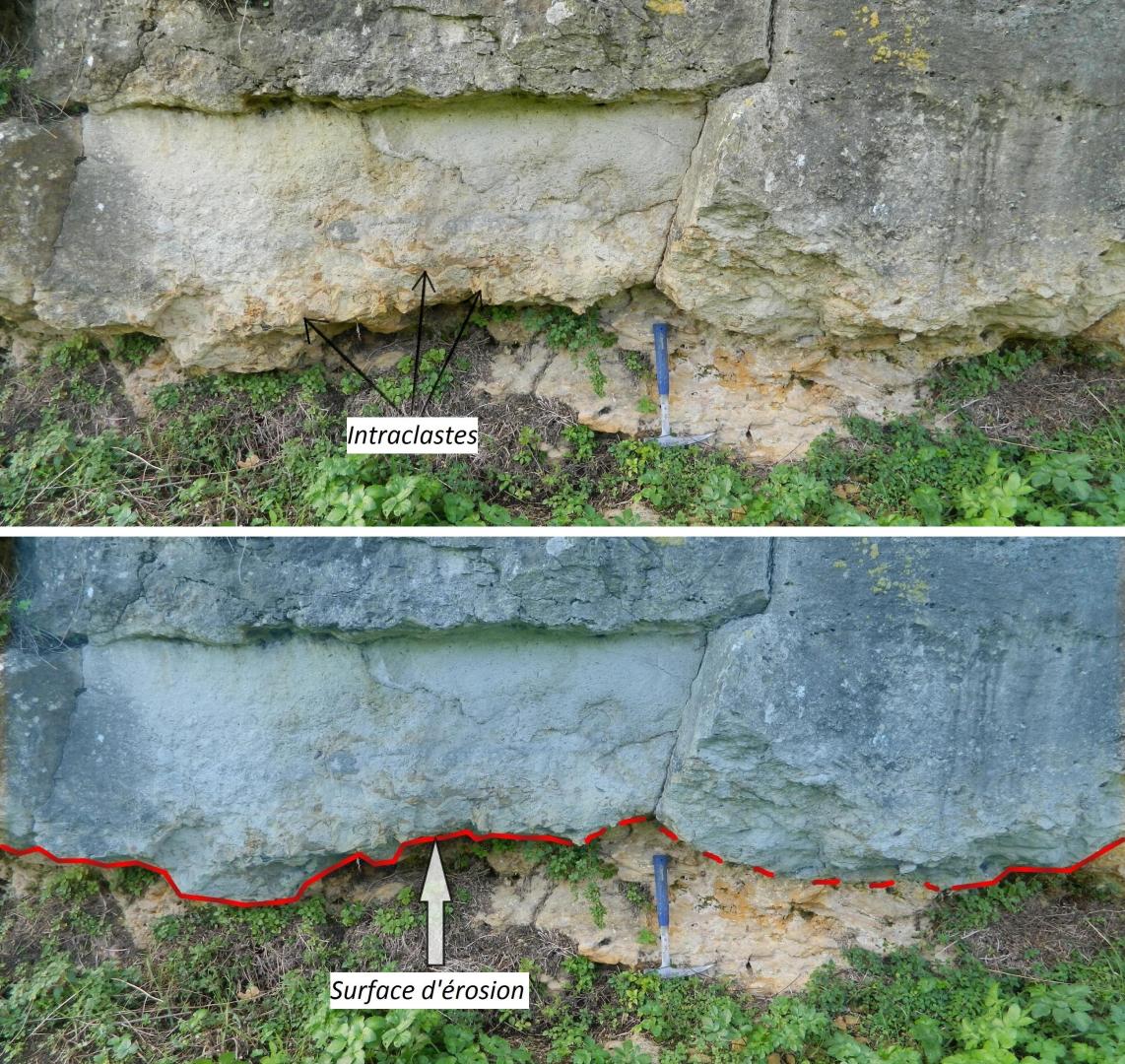

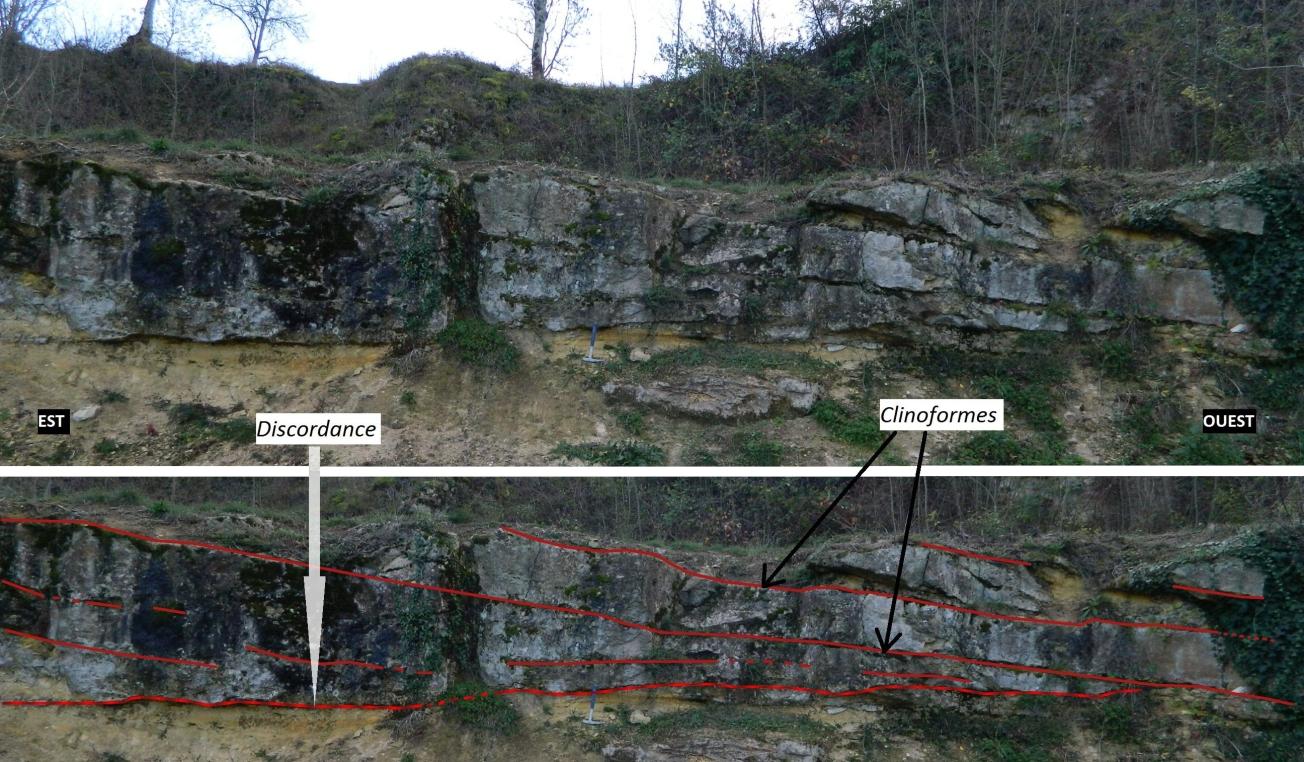

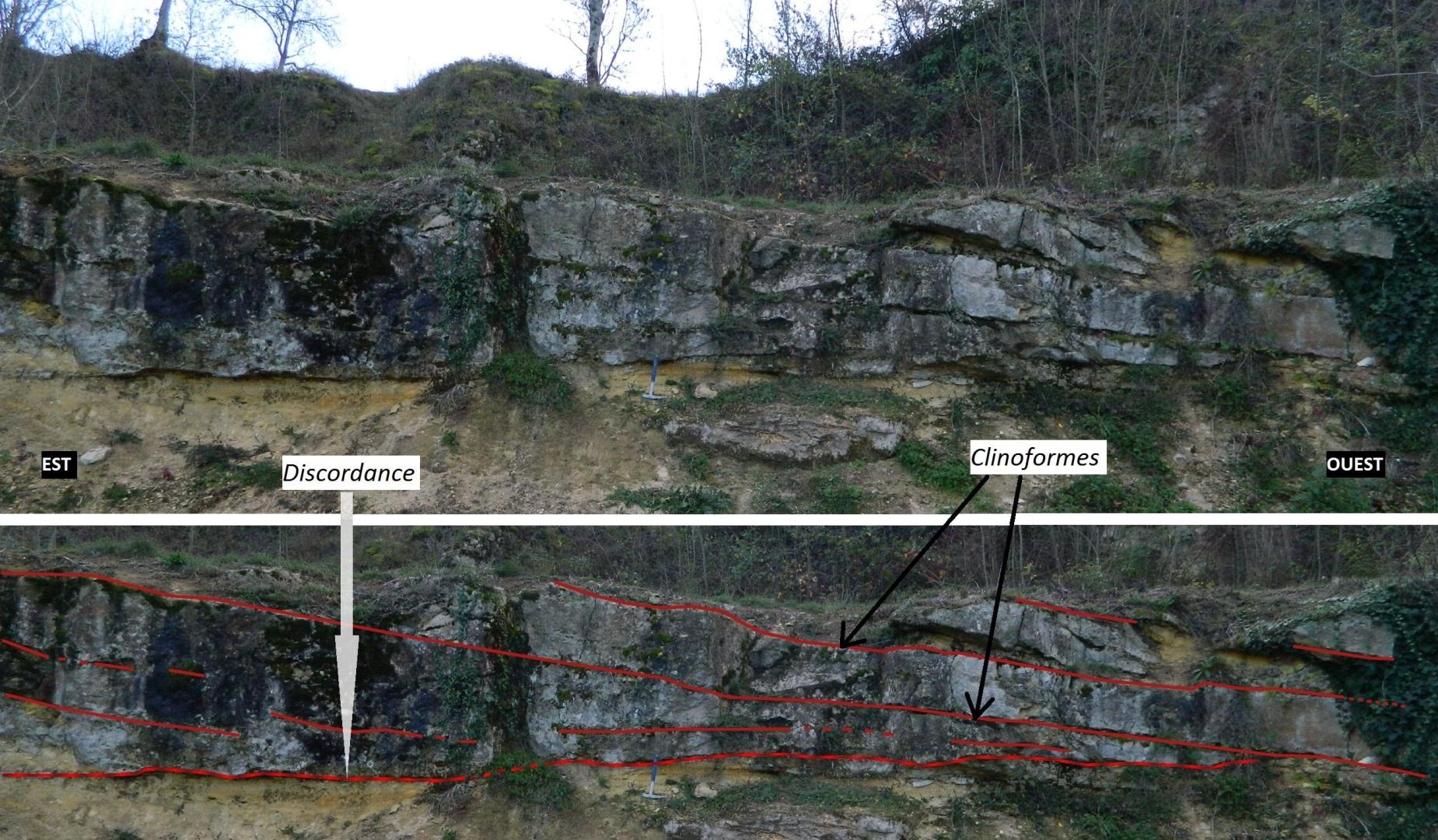

Nous observons ces calcaires tout au long du cheminement dans les douves, qui mène à la partie nord de la Citadelle. Au niveau des douves nord, l’

affleurement

des calcaires fait apparaître le sens de

progradation

des sédiments, avec des structures bien visibles que l’on appelle « clinoformes ».

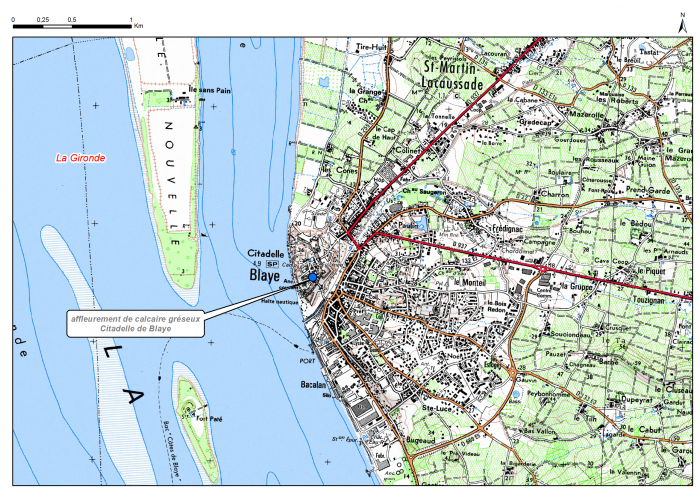

carte-localisation_blaye-citadelle

SIGES

Carte de localisation du site "Citadelle de Blaye" (© IGN, Convention N°0137/GIP ATGeRi)

carte-acces_blaye-citadelle

SIGES

Localisation des affleurements décrits pour le site de "Citadelle de Blaye" (© IGN, Convention N°0137/GIP ATGeRi)

Que voir ? Que conclure ?

Généralités

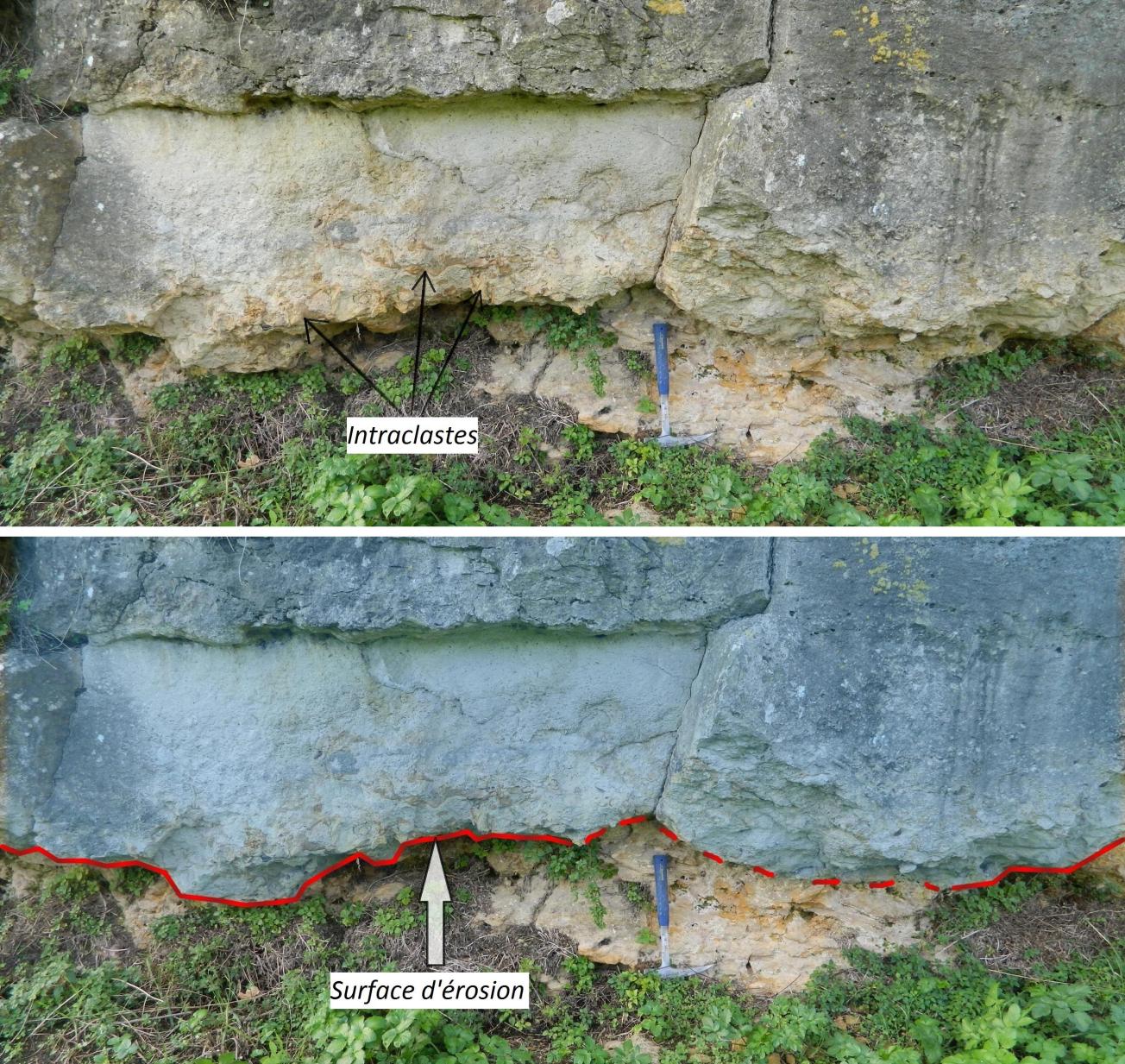

Ce calcaire forme le sommet de la formation des Calcaires de Blaye (Eocène moyen) constituée principalement de calcaires, calcaires gréseux et grès . Il présente plusieurs séquences de dépôts avec des litages obliques et de fortes variations latérales, c’est-à-dire que le faciès peut varier sur un même niveau.

Les Calcaires de Blaye représentent un aquifère régional majeur avec les sables sous-jacents qui n’affleurent pas à Blaye mais qui évolue en continuité avec les calcaires.

Paléoenvironement

Ces dépôts calcaires attestent d’un environnement marin peu profond, de

faciès

très variable dans l’espace et le temps, car situé près du littoral et donc soumis à des courants assez forts (stratifications inclinés, litages obliques, clinoformes, chenaux). Les courants redistribuaient les sédiments marins bioclastiques (à coquilles) et les sables grossiers amenés par les fleuves de l’Eocène.

Ces dépôts alternaient avec des phases d’érosion, parfois dues aux émersions (surface de discontinuité).

Illustrations

Parcourez les affleurements en cliquant sur les vignettes ci-dessous et découvrez les explications géologiques et interprétations hydrogéologiques.

Géologie

Les calcaires observés à la Citadelle appartiennent à l’aquifère de l’Eocène moyen (70 à 100 mètres d’épaisseur). Ils sont constitués par des calcaires, grès et marno-calcaires. Ils surmontent des sables marins et continentaux du début de l’Eocène moyen et de l’Eocène inférieur (plus d’une centaine de mètres). Les deux aquifères, sableux et calcaires, sont en contact et forment un ensemble épais.

L’anticlinal de Blaye-Listrac fait affleurer les calcaires de part et d’autre de la Gironde, avec cependant un certain décalage, dû au jeu de la faille située le long du fleuve : les terrains à l’est (rive droite) se retrouvent plus surélevés par rapport aux couches en rive gauche (Médoc), qui constitue le compartiment effondré. Toutefois, l’épaisseur importante de l’aquifère éocène permet une communication entre les rives de la Gironde. Cette continuité n’a pas été coupée :

Hydrogéologie

La piézométrie (altitude de la nappe) de l’Eocène forme dans ce secteur une crête qui correspond à l’axe de l’anticlinal et qui sépare deux creux piézométriques : au sud, celui lié au prélèvement important de l’agglomération bordelaise ; au nord, celui causé par le drainage de l’estuaire (la nappe alimente en grande partie le fleuve).

Avec le pendage régional des couches, les réservoirs deviennent captifs en direction du sud/sud-ouest.

Ces zones, où affleure l’Eocène moyen, constituent des surfaces d’infiltration par lesquelles l’eau de pluie s’infiltre. Elles peuvent donc contribuer à l’alimentation de la nappe profonde de l’Eocène inférieur, mais aussi à une éventuelle pollution. On parle de « la vulnérabilité » de l’aquifère.