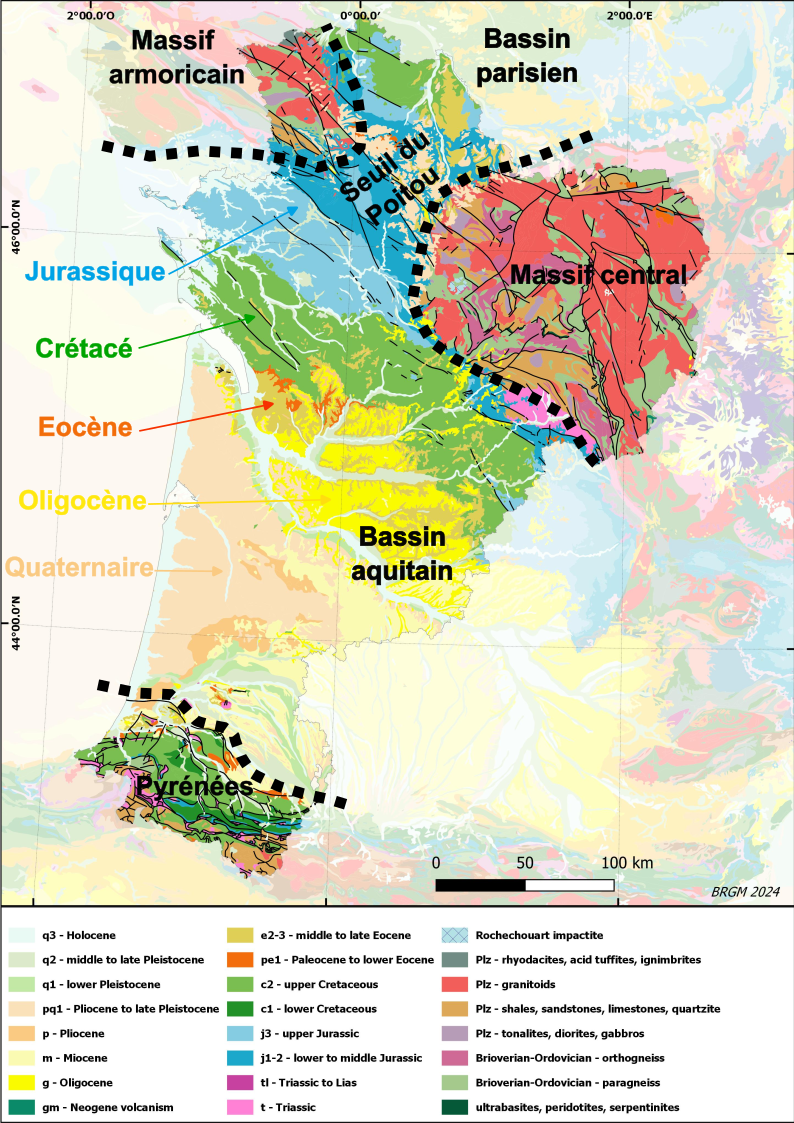

Géologie simplifiée

La région Nouvelle-Aquitaine s’enracine au coeur de six grands ensembles géologiques très diversifiés et constitue ainsi le lien entre le Massif armoricain, le Massif central, la chaine des Pyrénées, le Bassin aquitain, le seuil du Poitou et le Bassin parisien.

Rubrique_Generalites-Geol_NVA

BRGM

Présentation des grands ensembles géologiques régionaux – modifié d’après la carte géologique au 1/1000000 (® BRGM )

Cette situation au carrefour d’entités géologiques majeures à l’échelle de la France, voire de celle de l’Europe de l’Ouest, implique la présence d’une très grande variété de roches dans le sous-sol qui sont représentatives de la grande géodiversité existante au sein de ce territoire.

Ainsi, on retrouve des roches granitiques, volcaniques ou métamorphiques en abondance au sein du Massif armoricain et du Massif central. Bien que les premiers témoins de ces roches soient datées du Protérozoïque (Précambrien), elles sont principalement datées du Paléozoïque (ère Primaire), au cours duquel se sont succédé plusieurs phases orogéniques et où de grandes chaines de montagnes se sont édifiés à la faveur de mouvements tectoniques. La plus récente de ces phases correspond à l’épisode varisque (également appelée hercynien ), qui constitue une convergence continentale majeure qui aboutira à la formation d’un supercontinent : la Pangée.

Sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, on retrouve également un empilement épais de roches sédimentaires, notamment dans le Bassin aquitain et en bordure Sud-ouest du Bassin parisien, avec des lithologies très variées : calcaires, marnes, grès , conglomérats, sables, ... L’existence des deux bassins aquitain et parisien s’explique également par des phénomènes engendrés par la tectonique des plaques. En effet, après la formation de la Pangée, une grande période de distension s’amorce et provoque alors l’« éclatement » de la Pangée à partir du Permien (dernier étage de l’ère Primaire). Cette période se poursuit tout au long du Mésozoïque (ère Secondaire), avec pour principale conséquence un socle qui s’enfouit progressivement par l’occurrence du phénomène de subsidence . Ce phénomène est directement lié à la distension tectonique continentale. Il entraine la mise en place de grandes phases de transgression marines sur les territoires qui s’affaissent et s’accompagnent du développement marqué d’une sédimentation marine.

Le maintien de certains reliefs en périphérie des bassins sédimentaires fortement subsidents soutient la structure du seuil du Poitou, qui constitue le lien entre les massifs armoricain et central et ainsi que celui des bassins aquitain et parisien.

Situées au Sud de la région, les Pyrénées offrent une lecture aussi détaillée que surprenante sur les évènements qui ont conduit à sa genèse, à son édification et à sa structuration. Le phénomène de convergence continentale, régit par la tectonique des plaque et initié dès le Crétacé supérieur, s’est manifesté par une

surrection

et par la création de relief au cours du Paléogène. Ce surépaississaient de la croûte continentale est lié au développement d’un système de

nappes

chevauchantes. Depuis, le relief pyrénéen se trouve lentement façonné par les phénomènes d’érosion qui s’y déroulent.

Toujours en Nouvelle-Aquitaine, plus localement, on retrouve la présence de vestiges précieux rapportant l’impact d’une ancienne météorite qui serait venue percuter la terre dans les environs des villes de Rochechouart et de Chassenon il y a environ 207 Millions d’années, au Trias, c’est-à-dire un peu avant la grande expansion des dinosaures.

Chacune des roches aujourd’hui à l’

affleurement

en Nouvelle-Aquitaine nous raconte ainsi une portion de l’histoire géologique complexe et très diversifiée qui s’est déroulée sur ce qui constitue aujourd’hui le territoire régional.

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine