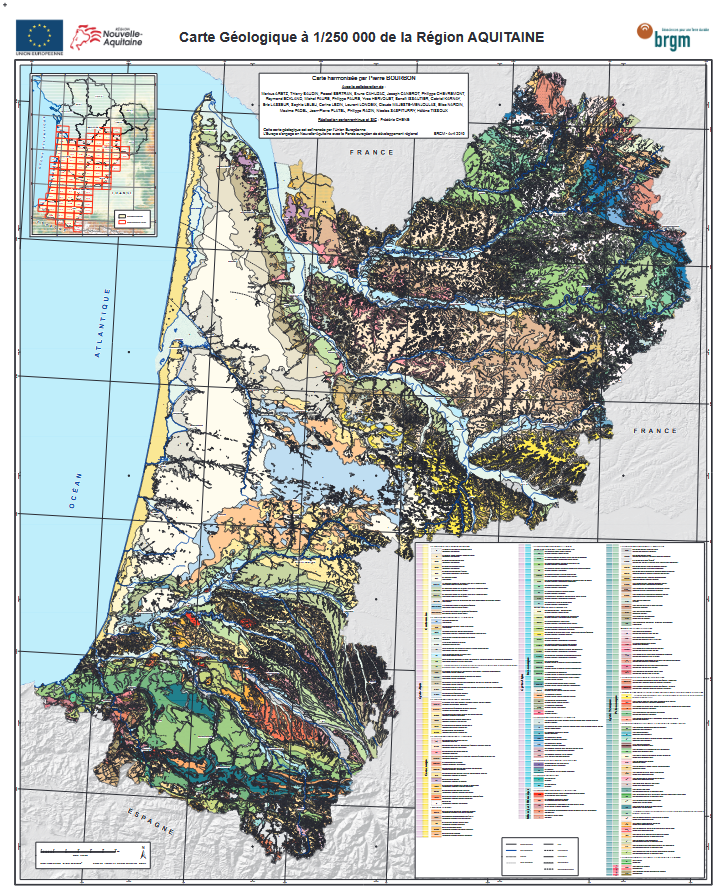

La carte au 1/250 000 de l'Aquitaine est établie dans l'objectif d'être un support adapté aux enjeux régionaux. Elle constitue un compromis idéal pour répondre aux nombreux usages du territoire : aménagement, gestion des risques naturels liés au sous-sol, ressources minérales, ressources en eaux, géothermie, gestion des continuités écologiques, habitats, etc.. Elle est conçue aussi pour valoriser l’information géologique avec une portée pédagogique : éducation à l’environnement, lecture des paysages, utilisation des ressources naturelles et implication de la géologie dans l’histoire humaine.

En dehors des phénomènes tels que les éruptions volcaniques, tremblements de terre ou grands glissements de terrain, l’évolution du sous-sol ou plus généralement du monde minéral et des paysages qui lui sont associés, sont assez peu évolutifs à l’échelle humaine. En revanche, c’est la vision que l’homme porte sur les phénomènes géologiques qui évolue de manière permanente. On peut citer en exemple l’émergence de la théorie de la tectonique des plaques, proposée par Alfred Wegener qui n’a été admise par l’ensemble du monde scientifique que vers la fin des années 1960. Cette nouvelle conception a profondément bouleversé notre interprétation de la géologie et de sa représentation cartographique. On comprend alors pourquoi les cartes géologiques, qui font état de la connaissance d’un territoire à un instant donné, doivent pouvoir évoluer, être mises à jour.

En Aquitaine, les connaissances géologiques existantes sont présentées sur les 98 cartes au 1/50 000, levées et éditées dans le cadre du programme de la Carte Géologique de la France, mené par le

BRGM

. Ainsi, le projet de carte géologique au 1/250 000 de l’Aquitaine a pour objet de rassembler, puis de synthétiser ces connaissances, mais également d’intégrer certaines mises-à-jour, aidé par un collège de géologues experts.

Pour élaborer une telle carte et améliorer la lisibilité de l’information géologique à l’échelle du 1/250 000, on va chercher principalement à diminuer le nombre d’entités géologiques, ainsi que le nombre de détails structuraux à figurer sur la carte. Il s’agit notamment d’effectuer des regroupements cohérents et qui font sens scientifiquement :

faciès

, lithologies, minéralogies, stratigraphies (âges de la roche), environnements de dépôt, etc. Ainsi, les 793 formations ou unités géologiques identifiées ont été regroupées en 149 unités géologiques dans cette nouvelle carte de synthèse régionale. De la même manière, les traits structuraux (chevauchements, écailles tectoniques, failles diverses, etc.) ont été largement simplifiés, notamment dans les secteurs fortement tectonisés (Massif Central, Pyrénées).

Notice explicative

Ce travail cartographique a été enrichi par la réalisation d’une notice explicative rédigée par un groupe de géologues experts, chacun référent dans son domaine spécifique (spécialistes du Paléozoïque, du Crétacé pyrénéen, géologues quaternaristes, etc.). Cette notice permet donc aujourd’hui de disposer d’un ensemble détaillé d’informations sur les différentes unités géologiques et contacts tectoniques décrits sur la carte. Il s’agit notamment de précisions apportées sur les lithologies concernées, d’indications sur les variations de

faciès

des fossiles rencontrés, de résultats de mesures effectuées sur le terrain et d’analyses en laboratoire, de données de datation, d’interprétations sur les contextes paléoenvironnementaux, d’illustrations de type "coupe géologique fondamentale", etc.

Des synthèses précises sur l’histoire géologique des territoires représentés peut être proposé. La richesse des éléments décrits dans cette notice fait état des dernières connaissances scientifiques acquises.

La notice explicative correspond au rapport du projet.

Supports de diffusion et présentation de la carte

Cette synthèse géologique de l’Aquitaine au 1/250 000 se veut en libre accès, afin que chacun puisse l’utiliser dans l’ensemble des domaines d’applications possibles. Le format de données numériques est compatible avec un usage sous logiciels de type

SIG

(système d’informations géographiques) : les données « vecteurs », au format shapefile, sont projetés dans le système de coordonnées RGF93.

La carte au format pdf est téléchargeable ici.

Le jeu complet de fichiers de données

SIG

est téléchargeable ici.

La notice explicative au format pdf est téléchargeable ici.

Contributeurs de la carte géologique d'Aquitaine au 1/250 000 :

Markus ARETZ, Thierry BAUDIN, Pascal BERTRAN, Pierre BOURBON, Bruno CAHUZAC, Joseph CANEROT, Frédéric CHENE, Philippe CHEVREMONT, Raymond ECKLAND, Michel FAURE, Philippe FAURE, Yves HERVOUET, Benoît ISSAUTIER, Gabriel KARNAY, Eric LASSEUR, Sophie LELEU, Carine LEZIN, Laurent LONDEIX, Claude MAJESTE-MENJOULAS, Elise NARDIN, Maxime PADEL, Jean-Pierre PLATEL, Philippe RAZIN, Nicolas SASPITURRY, Hélène TISSOUX.

La réalisation de ce travail de synthèse et de mise en cohérence des données géologiques pour l’Aquitaine est cofinancée par la Région Nouvelle-Aquitaine et le

BRGM

, avec le concours du Fond européen pour le développement régional (

FEDER

).

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine