Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

B7- Formations secondaires, tertiaires et quaternaires de la Côte Basque

Présentation

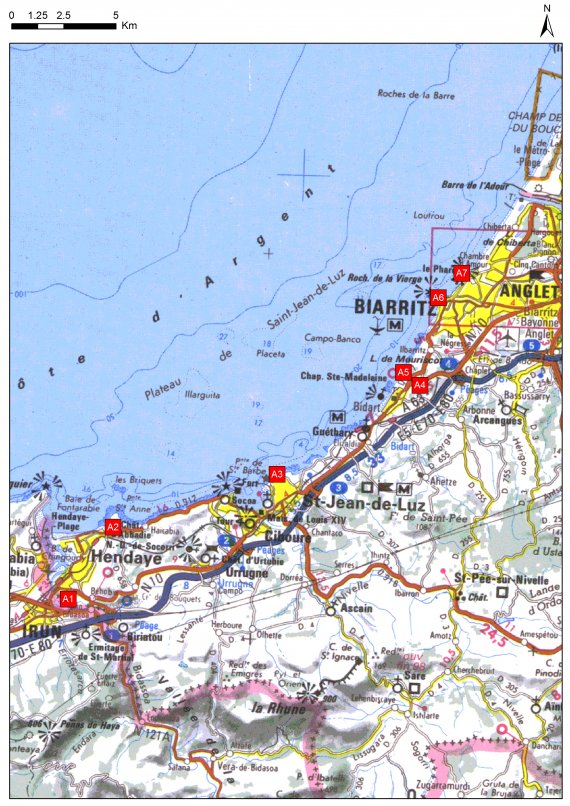

La balade de la Côte Basque s’effectue dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et s’étend de la frontière espagnole jusqu’à la ville de Biarritz. Elle permet de découvrir la partie rocheuse du littoral aquitain où les formations aquifères, qui s’étendent plus largement à l’intérieur des terres, sont recoupées violemment par l’érosion marine. Elles affleurent de manière spectaculaire sur les falaises de l’Atlantique et au bord des plages du pays Basque.

Nous allons voir chronologiquement au cours de cette excursion les principaux niveaux aquifères du :

- Secondaire qui se situent dans les carbonates du Crétacé,

- Tertiaire, les calcaires roses du Danien et les grès et calcaires gréseux de l’Oligocène,

- Quaternaire qui sont représentés par :

- des sables fluviatiles et la terminaison sud des sables éoliens des Landes,

- les formations alluvionnaires actuelles qui constituent des aquifères importants dans les estuaires des fleuves côtiers.

Une importante altérite, reconnue sur l’ensemble du littoral basque, constitue un vaste aquifère superficiel par son horizon fracturé.

Successivement du sud vers le nord, l’excursion mène à :

- l’ aquifère des alluvions de la Bidassoa, observable en amont d’Hendaye, dans la zone de sédimentation actuelle du fleuve ;

- l’ aquifère carbonaté du flysch crétacé, qui présente des affleurements spectaculaires sur les falaises de Saint-Jean-de-Luz ;

- l’ aquifère des calcaires roses du Danien et les aquifères sableux des formations plio-quaternaires, visibles sur la plage du Pavillon Royal à Bidart ;

- l’ aquifère des grès calcaires oligocènes à Biarritz, visible au vieux port de Biarritz ;

- enfin l’ aquifère des calcaires gréseux de l’Oligocène, visible sur les falaises de Biarritz, à la Pointe Saint-Martin (phare de Biarritz).

Diverses sources sont présentes sur le littoral. Elles sont issues des formations aquifères de l’arrière-pays basque et de la base de l’altérite basque, recoupée à l’emporte-pièce par l’érosion marine. Dans cette zone côtière, l’eau salée de la mer entre en compétition avec les eaux douces du continent. La balade conduit à :

- la source du Domaine d’Abbadie à Hendaye,

- et la source Contresta à Bidart.

Géologie de la Côte Basque

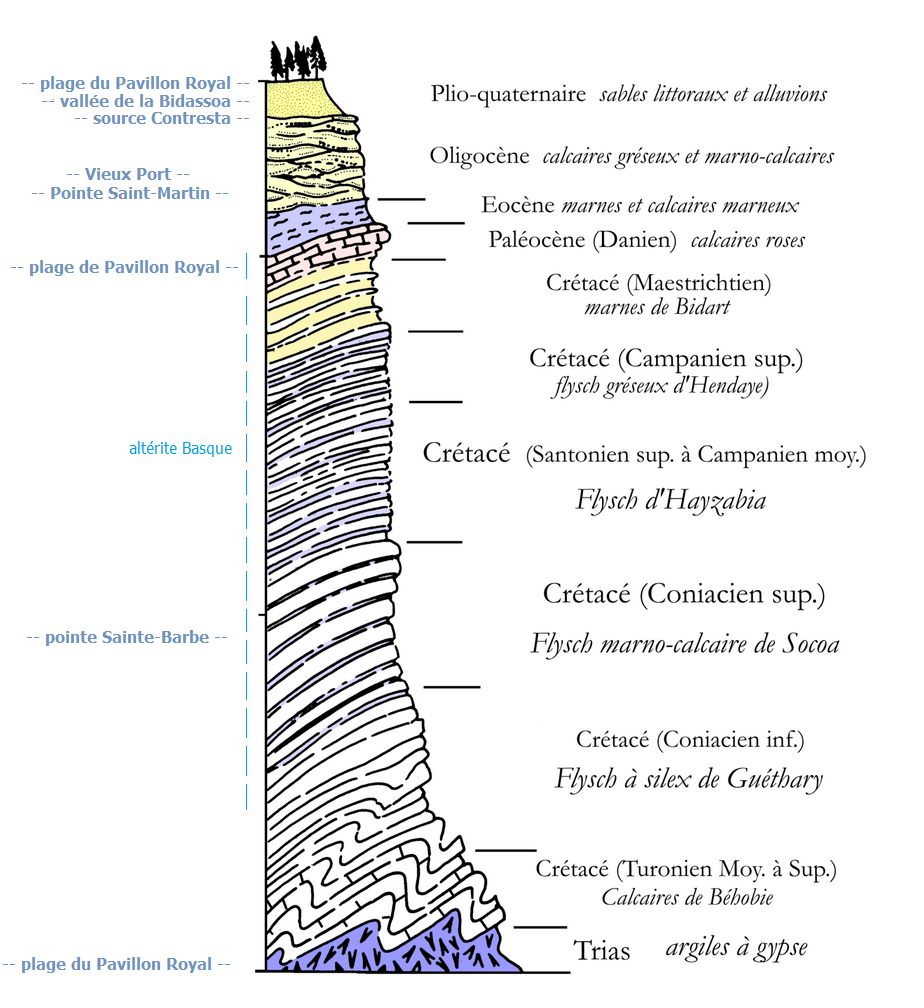

Log schématique de la Côte Basque

Ce log (coupe verticale synthétique) des formations affleurantes de la Côte Basque permet de naviguer dans les temps géologiques et de se positionner dans les étages en visualisant les formations décrites dans la région.

La stratigraphie de cette région va du Trias évaporitique aux formations éoliennes du Quaternaire et aux alluvions actuelles de la Bidassoa. Les roches, de nature et de dureté contrastées, sont à l’origine de paysages originaux et variés. Les sommets sont toujours doux et estompés par la présence d’une altérite qui affecte l’ensemble des formations géologiques de la Côte Basque. Cette altérite développe son propre niveau aquifère .

La succession des affleurements sur le littoral s’effectue en fonction de la structuration pyrénéenne. Elle est constituée par des nappes de charriage, sur un niveau de décollement dans les marnes à gypse du Trias et un avant-pays constitué par des formations tertiaires plissées et un synclinal oligocène discordant sur les formations pyrénéennes.

Log stratigraphique des formations affleurantes de la Côte Basque

SIGES

Descriptif du terrain géologique

Présentation

La Côte Basque constitue le prolongement sud-ouest de la grande plage des Landes. Elle se situe à la jonction entre la plaine des Landes et l’extrémité ouest de la chaîne pyrénéenne. Elle présente ainsi une diversité géologique importante : des formations triasiques du Keuper aux plages et dunes récentes landaises [Razin, 1989 ; Lamare et Goguel, 1963 ; Lamare et Destombes, 1964].

La chaîne pyrénéenne correspond à un domaine plissé d’allure rectiligne qui s’étend d’ouest en est sur environ 1 000 km, de la Galice à la Provence.

Le système pyrénéen est essentiellement issu d’un raccourcissement nord-sud (de la croute terrestre) créé par la convergence, puis par la collision des plaques ibérique et européenne, entre le Crétacé supérieur et le Miocène. Le déplacement relatif du bloc ibérique a ainsi engendré, d’une part une chaîne intracontinentale entre les marges nord-ibérique et sud-aquitaine, et d’autre part, une subduction de la croûte océanique du Golfe de Gascogne sous la marge nord-espagnole (figure 1).

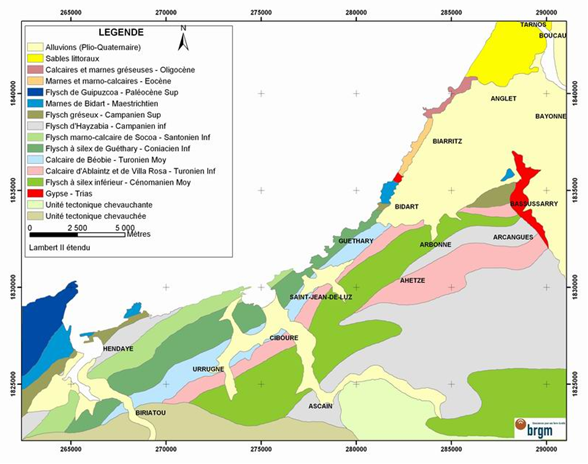

Carte géologique simplifiée de la Côte Basque

SIGES

Figure 1 : carte géologique simplifiée de la Côte Basque

Généralités

Les terrains les plus anciens sont d’âge triasique. Ils sont constitués par les argiles rouges ou bariolées du Keuper qui affleurent à Bidart sur la plage du Pavillon Royal. Cette formation ne constitue que quelques dizaines de mètres de côte sur la commune de Bidart. Elle est particulièrement instable. Elle contient des masses de gypse très déformées qui constituent un important niveau de décollement pyrénéen. Des phénomènes de dissolution dans le gypse ont créé des effondrements et des dépressions en surface. Des plans d’eau occupent ou ont occupé ces dépressions, comme l’étang de Mouriscot ou l’étang Marion.

Selon la carte géologique à 1/50 000 (Lamare et Goguel, 1963), il existe un affleurement de Jurassique indifférencié à Ilbarritz, un quartier de Biarritz.

La majeure partie des terrains exposés sur la côte sont d’âge crétacé. A la base, le flysch campanien représente la plus grande partie des affleurements. Il est composé d’alternances de calcaires et de marnes ou de successions marno-argileuses avec des passages conglomératiques.

Après la limite KT (limite Crétacé-Tertiaire), qui sépare les terrains secondaires des terrains tertiaires et qui marque la célèbre crise de la disparition des dinosaures, le Tertiaire débute par les calcaires roses du Danien.

Plus au nord, le Tertiaire est représenté par des formations éocènes et oligocènes.

L’Eocène est constitué par les marno-calcaires de la base du Lutétien supérieur, marnes et marno-calcaires du sommet du Lutétien et du passage au Bartonien, les marno-calcaires gris de l’Eocène supérieur.

L’Oligocène, peu déformé, est constitué par les

grès

calcaires et calcaires gréseux à Nummulites (Sannoisien supérieur) du rocher de la Vierge, l’

affleurement

de calcaires gréseux et marnes noirâtres à Nummulites (Sannoisien supérieur) de l’Hôtel du Palais et des marnes gréseuses du phare de Biarritz.

Au-dessus de ces formations anciennes, des sédiments récents se sont déposés. Ils représentent l’équivalent latéral des formations landaises (Carez, 1896). Cette formation est constituée par deux termes principaux avec, à la base, des conglomérats et sables conglomératiques et au sommet, des formations dunaires. Des niveaux de tufs et lignites s’intercalent dans les formations dunaires de la plage du Pavillon Royal.

Les falaises du littoral basque constituent d’exceptionnels affleurements du fait de leur évolution continuelle sous l’effet de l’érosion océanique.

1. Le Trias

Il représente les terrains les plus anciens de la Côte Basque avec les argiles rouges ou bariolées du Keuper. Cette formation affleure sur la commune de Bidart sur quelques dizaines de mètres de côte (figure 2). Elle contient des masses de gypse très déformées qui constituent un important niveau de décollement pyrénéen. Elle sert notamment de couche-savon pour les chevauchements d’Amotz et de Sainte-Barbe (Razin et Mulder, 2003).

Affleurement de marnes à gypse triasiques (Plage du Pavillon Royal, Bidart)

SIGES

Figure 2 : affleurement des marnes à gypse triasiques (Plage du Pavillon Royal, Bidart)

2. Le Crétacé

Le littoral basque est constitué, pour sa majeure partie, de séries turbiditiques d’âge crétacé :

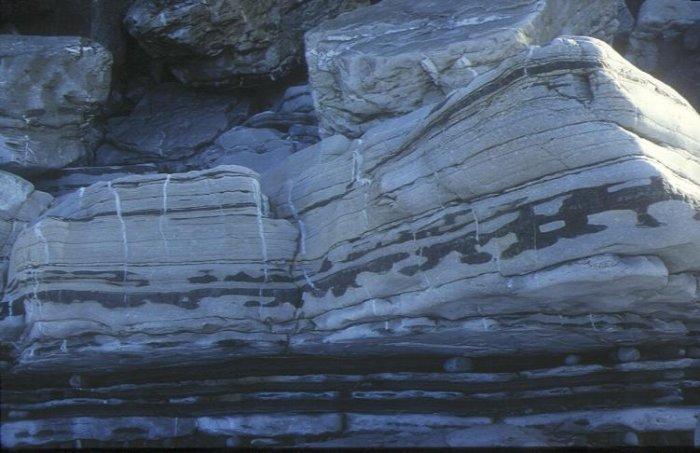

- le Flysch à silex de Guéthary, d’âge coniacien inférieur (figure 3).

Il affleure à deux endroits sur le littoral : dans la Baie de Saint-Jean-de-Luz, entre Ciboure et Socoa et du sud de Bidart à l’anse d’Erromardie. Son épaisseur est estimée entre 600 et 800 m. Il est composé d’une alternance de couches minces à massives de calcaires, à nodules et rubans de silex, et d’interbancs marneux.

_Le faciès de cette série turbiditique est homogène sur une très grande épaisseur. Ce n’est que dans sa partie sommitale que des changements de faciès apparaissent, traduisant un approfondissement du système. Cet approfondissement s’accompagne d’importants phénomènes de glissement synsédimentaire qui caractérisent les 50 derniers mètres de la formation : les slumps d’Erromardie.

Flysch à silex (Guéthary)

SIGES

Figure 3 : flysch à silex (Guéthary)

- le Flysch marno-

calcaire

de Socoa, d’âge coniacien supérieur à santonien moyen.

Ce flysch affleure entre Socoa et au droit du lieu-dit « Kauterenborda », ainsi qu’à l’ouest de la baie de Saint-Jean-de-Luz (figure 4). Son épaisseur est estimée entre 350 et 400 m. Il se compose d’une alternance tabulaire de bancs centimétriques à décimétriques de calcaire à silex, de marno-calcaires et de marnes.

L’évolution du Flysch à silex de Guéthary vers le Flysch marno- calcaire de Socoa se traduit par des lits de silex beaucoup plus rares et des intercalations marneuses entre les bancs calcaires durs, relativement plus épaisses. Cette évolution montre un net approfondissement du système.

Flysch de Socoa (Fort de Socoa, Ciboure)

SIGES

Figure 4 : Flysch de Socoa (Fort de Socoa, Ciboure)

- le Flysch d’Hayzabia, d’âge santonien supérieur à campanien moyen, affleure entre « Kauterenborda » et la baie de Loia ; son épaisseur est de 390 m. Il est divisé en deux membres :

- les Turbidites du Makila : série turbiditique carbonatée qui correspond à une lente évolution du Flysch marno- calcaire de Socoa vers des faciès de plus en plus proximaux, c’est-à-dire proches des sources d’apports terrigènes ;

- les Marno-calcaires de Loia, composés essentiellement d’alternances de marnes et marno-calcaires.

- le Flysch gréseux, appelé également « Flysch gréseux d’Hendaye », d’âge campanien supérieur. Il affleure de la baie de Loia (figure 5) à la plage d’Hendaye, sous l’unité tectonique de la Pointe Sainte-Anne. Il est constitué d’une succession de couches minces et tabulaires de calcaires gréseux d’épaisseur maximum de 20 cm et calcaires fins.

Flysch gréseux d'Hendaye (Baie de Loya)

SIGES

Figure 5 : Flysch gréseux d'Hendaye (Baie de Loya)

- les Marnes de Bidart. Elles appartiennent au Maestrichtien. Cette formation affleure principalement dans deux unités tectoniques : l’unité de la Pointe Sainte-Anne et l’unité de Bidart (figure 6). Elle est composée d’une alternance de marnes, calcaires et marno-calcaires rouges à gris-vert. Les couches sont tabulaires.

Marnes de Bidart (Plage du Centre, Bidart)

SIGES

Figure 6 : Marnes de Bidart (Plage du Centre, Bidart)

3. Le Paléocène

Les calcaires rosés du Danien composent la seule formation d’âge paléocène présente sur la Côte Basque. Ce sont des calcaires légèrement argileux qui affleurent au niveau de Bidart (figure 7) et à la Pointe Sainte-Anne où elle constitue « les Deux Jumeaux ». Cette formation repose sans discontinuité sur les Marnes de Bidart, comme l’atteste la limite Crétacé-Tertiaire (ou limite KT) présente dans les unités tectoniques de la Pointe Sainte-Anne et de Bidart. Elle est soulignée par un lit décimétrique de

marne

verte (lit à iridium). Ces coupes sont considérées « comme les plus complètes et les meilleures d’Europe », parmi les six endroits recensés (Lacazedieu et al., 1996).

Calcaires rosés du Danien (Plage du Pavillon Royal, Bidart)

SIGES

Figure 7 : Calcaires rosés du Danien (Plage du Pavillon Royal, Bidart)

4. L’Eocène

Les terrains éocènes présents sur le littoral basque affleurent de la Côte des Basques à Biarritz aux falaises de Bidart. Ce sont des marnes tantôt homogènes, tantôt en alternance avec des calcaires argileux, des calcaires gréseux ou des calcaires. Ces séries marneuses atteignent localement 50 m de haut.

5. L’Oligocène

Il affleure du vieux port de Biarritz à la grotte de la Chambre d’Amour à Anglet. Il est constitué par des calcaires gréseux et marno-gréseux (figure 8). Les séries se présentent sous la forme d’alternance de strates dures (calcaréo-gréseux) et tendres (marno-gréseuses).

Calcaires gréseux oligocènes (Rocher de la Frégate, Biarritz)

SIGES

Figure 8 : Calcaires gréseux oligocènes (Rocher de la Frégate, Biarritz)

6. Le Plio-Quaternaire

Il est constitué de plusieurs formations :

- les alluvions récentes : ce sont des dépôts fluviatiles des basses plaines alluviales, formés de matériaux limoneux et de galets. Ils se retrouvent concentrés dans les principales vallées, à savoir les rivières de Senix et d’Erromardie, de la Nivelle, de l’Untxin et de la Bidassoa.

- la terrasse alluviale : elle affleure principalement au nord du littoral basque. Elle est essentiellement formée de sables et de graves argileuses agglomérées (figure 9). A partir de Bidart et en allant vers Saint-Jean-de-Luz, cette formation s’amincit progressivement, n’affleurant plus qu’au niveau de la plage de Senix et au sud-ouest de celle d’Erromardie.

Formations sableuses plio-quaternaires du Pavillon Royal (Bidart)

SIGES

Figure 9 : Formations sableuses plio-quaternaires du Pavillon Royal (Bidart)

- les dépôts littoraux sableux : ils sont issus des apports remaniés par l’océan et se situent au pied des falaises, entre Anglet et la commune de Guéthary et, plus au sud, exclusivement au fond des anses et des baies. Concernant la granulométrie , les matériaux varient selon les plages. Au niveau d’Anglet par exemple, deux types de sables ont été mis en évidence : un sable fin (0,2 à 0,4 mm) de couleur clair et un sable grossier de 5 à 10 mm de couleur jaune. Dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, ce sont des sables fins à moyens qui tapissent le fond de la baie. A Hendaye, les sables sont fins, homogènes et de couleur gris-clair.

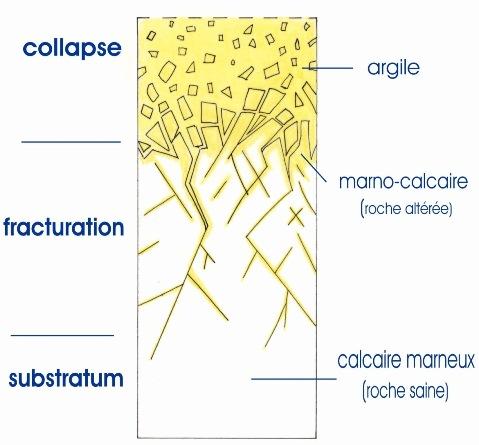

7. L’altérite basque

Une altérite d’extension régionale a été mise en évidence sur la Côte Basque. Elle présente un intérêt fondamental dans l’analyse des phénomènes d’instabilité et en hydrogéologie. Cette formation se prolonge à l’intérieur du Pays Basque jusqu’au pied des premiers reliefs pyrénéens et induit des instabilités sur l’ensemble de la zone qu’elle affecte. Son épaisseur est variable. Son profil est résumé par la figure 10. Elle atteint 50 mètres à l’

affleurement

, en divers points de la côte au nord de Saint-Jean-de-Luz (figure 11).

L’évolution complexe de cette zone est, à une autre échelle, tributaire des mouvements à grand rayon de courbure de l’écorce terrestre et des variations eustatiques de l’océan. Ainsi, l’altérite constitue un bon marqueur de la dynamique récente de la côte Aquitaine et peut argumenter par des données, autres que lithologiques ou stratigraphiques, les observations néotectoniques (mécanismes au foyer) ainsi que les anomalies du nivellement.

Cette altérite a initialement été identifiée et décrite dans les formations calcaires du flysch crétacé. Dans cet horizon, elle se présente sous forme d’une

marne

plus ou moins argileuse, sous forme d’argiles ocres dans ses

faciès

les plus évolués. Selon son degré d’évolution, on reconnaît encore les plis pyrénéens, plus ou moins entraînés dans les mouvements internes et récents de l’altérite. Dans ses stades plus évolués, elle est constituée par une matrice argileuse déstructurée dans laquelle flottent des fragments parallélépipédiques de flysch altéré.

Coupe schématique d'un profil d'altération type dans des calcaires marneux

SIGES

Figure 10 : Coupe schématique d'un profil d'altération type dans des calcaires marneux

Le front d’altération est tantôt très étroit (quelques millimètres), tantôt très large, représenté par un réseau de fractures oxydées qui séparent des blocs argilo-marneux encore gris-bleutés.

Il est plus difficile d’identifier cette altérite en dehors du flysch carbonaté car il n’est pas aisé de différencier à l’

affleurement

les argiles anciennes des

altérites

en absence d’observations latérales continues sur un même niveau géologique. Sa présence est toutefois attestée dans la partie nord de la côte rocheuse, jusqu’aux formations marneuses éocènes de la Côte des Basques à Biarritz.

Cette altérite est constituées d’argiles et de marnes hydromorphes. Elle est séparée de la roche saine par un horizon fracturé, d’épaisseur variable, qui constitue un excellent niveau

aquifère

proche de la surface. Il constitue d’importantes réserves d’eau perchées sur certains reliefs et sur l’ensemble de certaines zones tabulaires comme la pointe Sainte-Anne.

Altérite du flysch crétacé à Saint-Jean-de-Luz

SIGES

Figure 11 : Altérite du flysch crétacé à Saint-Jean-de-Luz

Coordonnées GPS et export pdf

-

Coordonnées GPS au format gpx(ZIP, 668 O)

-

Coordonnées GPS au format kml(ZIP, 1 Ko)

-

Coordonnées GPS format ov2(ZIP, 566 O)

-

Balade hydrogéologique Côte Basque - Introduction.pdf

-

Balade hydrogéologique Côte Basque - Domaine d'Abbadie.pdf

-

Balade hydrogéologique Côte Basque - Pavillon Royal.pdf

-

Balade hydrogéologique Côte Basque - Pointe Sainte Barbe.pdf

-

Balade hydrogéologique Côte Basque - Pointe Saint Martin.pdf

-

Balade hydrogéologique Côte Basque - Sources Contresta.pdf

-

Balade hydrogéologique Côte Basque - Vallée de la Bidassoa.pdf

-

Balade hydrogéologique Côte Basque - Vieux Port.pdf

-

Fiche synthétique de terrain - Domaine d'Abbadie.pdf

-

Fiche synthétique de terrain - Pavillon Royal.pdf

-

Fiche synthétique de terrain - Pointe Sainte Barbe.pdf

-

Fiche synthétique de terrain - Pointe Saint Martin.pdf

-

Fiche synthétique de terrain - Sources Contresta.pdf

-

Fiche synthétique de terrain - Vallée de la Bidassoa.pdf

-

Fiche synthétique de terrain - Vieux Port.pdf