Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

B1A2 - Le Bois de Barbe (commune de Villeneuve)

Localisation de l'arrêt "Le Bois de Barbe"

BRGM

Accès au site

Pour se rendre au Bois de Barbe, quitter Blaye vers le sud, en prenant la route D669 qui longe le fleuve. A mi-chemin environ entre Plassac et la Roque de Thau, se trouve une butte boisée appelée le Bois de Barbe. Le Château de Barbe se trouve à 500 m au sud-est.

L’observation de l’

affleurement

se fait à la base de la petite butte, face au fleuve.

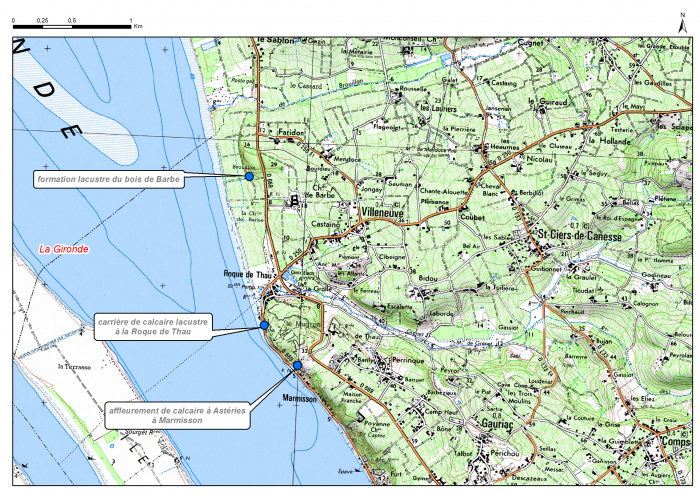

Carte de localisation du site Bois de Barbe (commune de Villeneuve)

© IGN, Convention N°0137/GIP ATGeRi

Carte de localisation du site "Bois de Barbe" (© IGN, Convention N°0137/GIP ATGeRi)

Localisation des affleurements décrits pour le site Bois de Barbe (commune de Villeneuve)

© IGN 2009, Convention N°0137/GIP ATGeRi

Localisation des affleurements décrits pour le site "Bois de Barbe" (© IGN 2009, Convention N°0137/GIP ATGeRi)

Que voir ? Que conclure ?

Généralités

Les affleurements au Bois de Barbe permettent d’observer l’éponte imperméable (Eocène supérieur à Oligocène basal) qui repose au-dessus des Calcaires de Blaye et protège l’ aquifère . L’observation de cette éponte dans le détail montre qu’elle n’est pas homogène, mais constituée d’une pile de plusieurs couches imperméables avec quelques niveaux pouvant localement être plus ou moins perméables.

Paléoenvironnement

La série du Bois de Barbe correspond à des dépôts marins littoraux de type lagunaire, comparables au bassin d’Arcachon, avec quelques épisodes lacustres continentaux.

Nous observons une tendance à la

régression

(abaissement du niveau marin) qui atteint son paroxysme à la fin du Priabonien moyen (Eocène supérieur) avec un arrêt de sédimentation (Formation à Anomies).

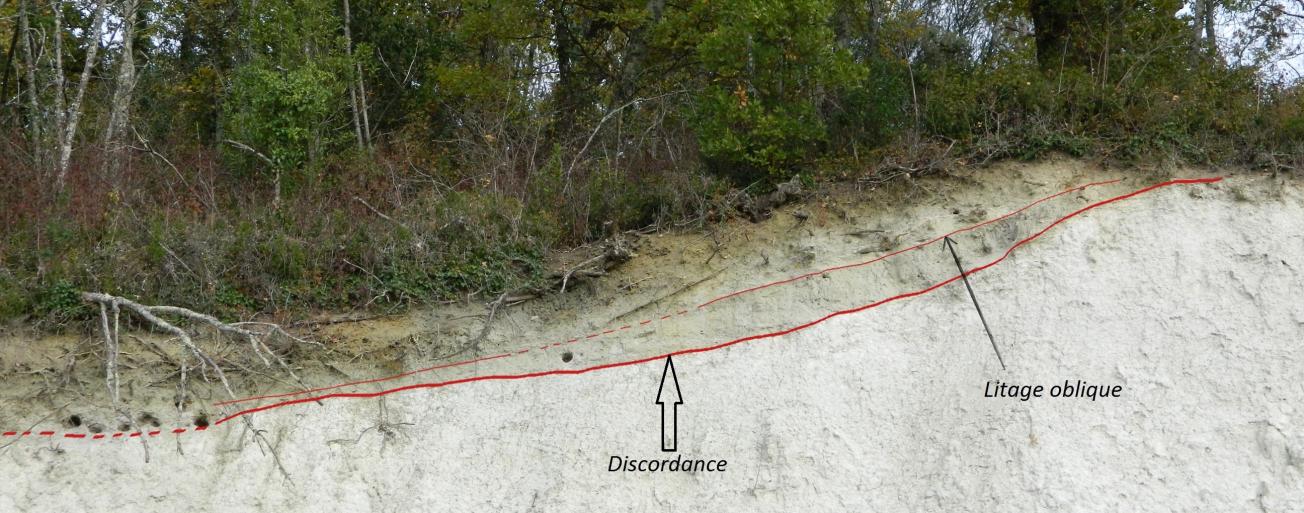

Durant la période entre le début du Priabonien supérieur (fin de l’Eocène supérieur) et le début du Rupélien (extrême base de l’Oligocène), la région émerge : des dépôts continentaux entaillent les séries marines et amènent des dépôts fluviatile et palustre (Molasses du Fronsadais).

Illustrations

Parcourez les affleurements en cliquant sur les vignettes ci dessous et découvrez les explications géologiques et interprétations hydrogéologiques.

Géologie de la base du Bois de Barbe

D’un point de vue géomorphologique, cette butte correspond probablement à une butte témoin épargnée par l’érosion. Autour de la butte témoin, le fleuve a déposé des alluvions, qui forment le substrat actuel des vignes. L’Eocène supérieur est constitué en partie de formations lacustres continentales et marines littorales apparues lors d’une période de régression marine. C’est-à-dire que lorsque la mer s’est retirée, des lacs et des lagunes se sont formés et remplis de sédiments caractéristiques.

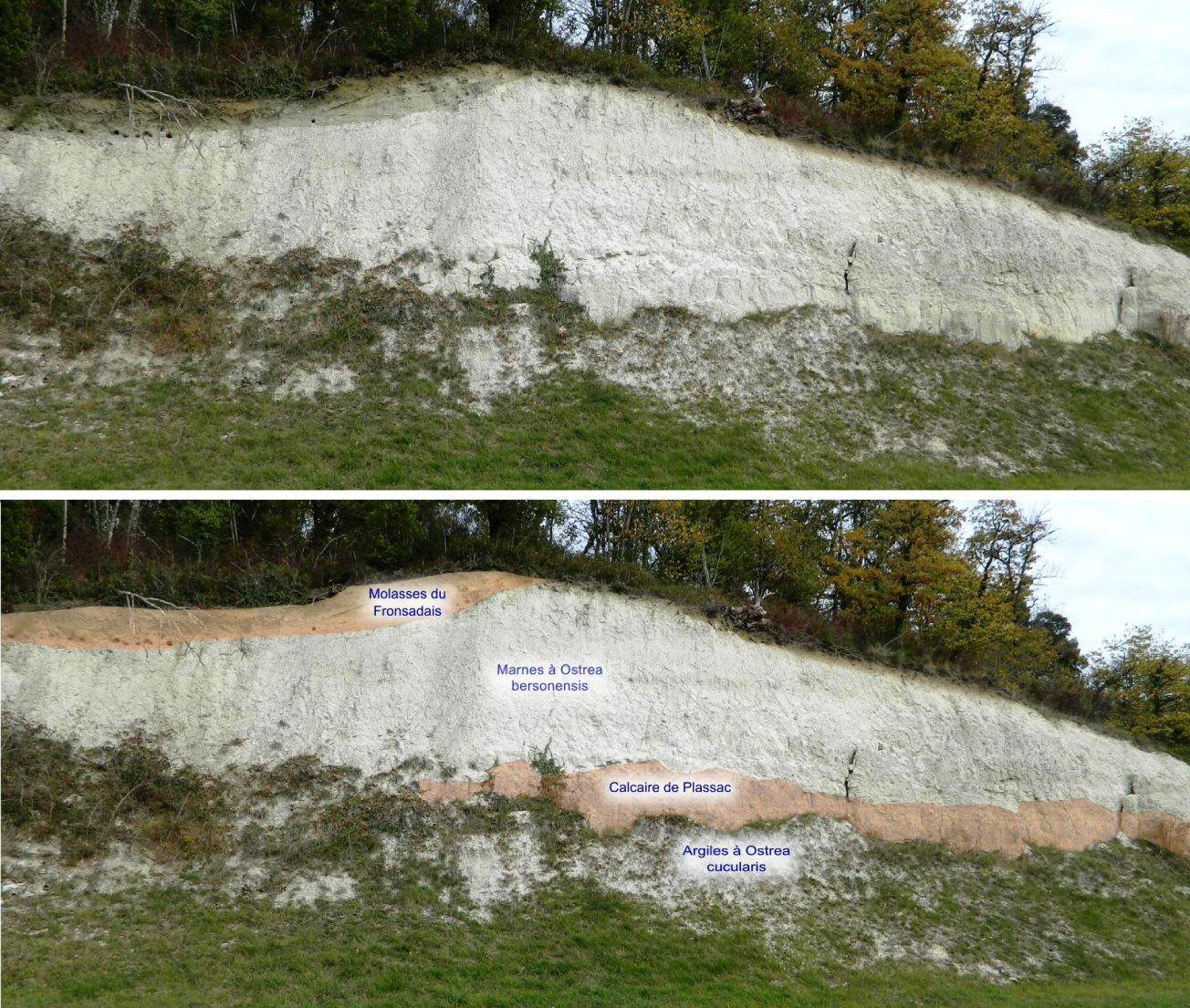

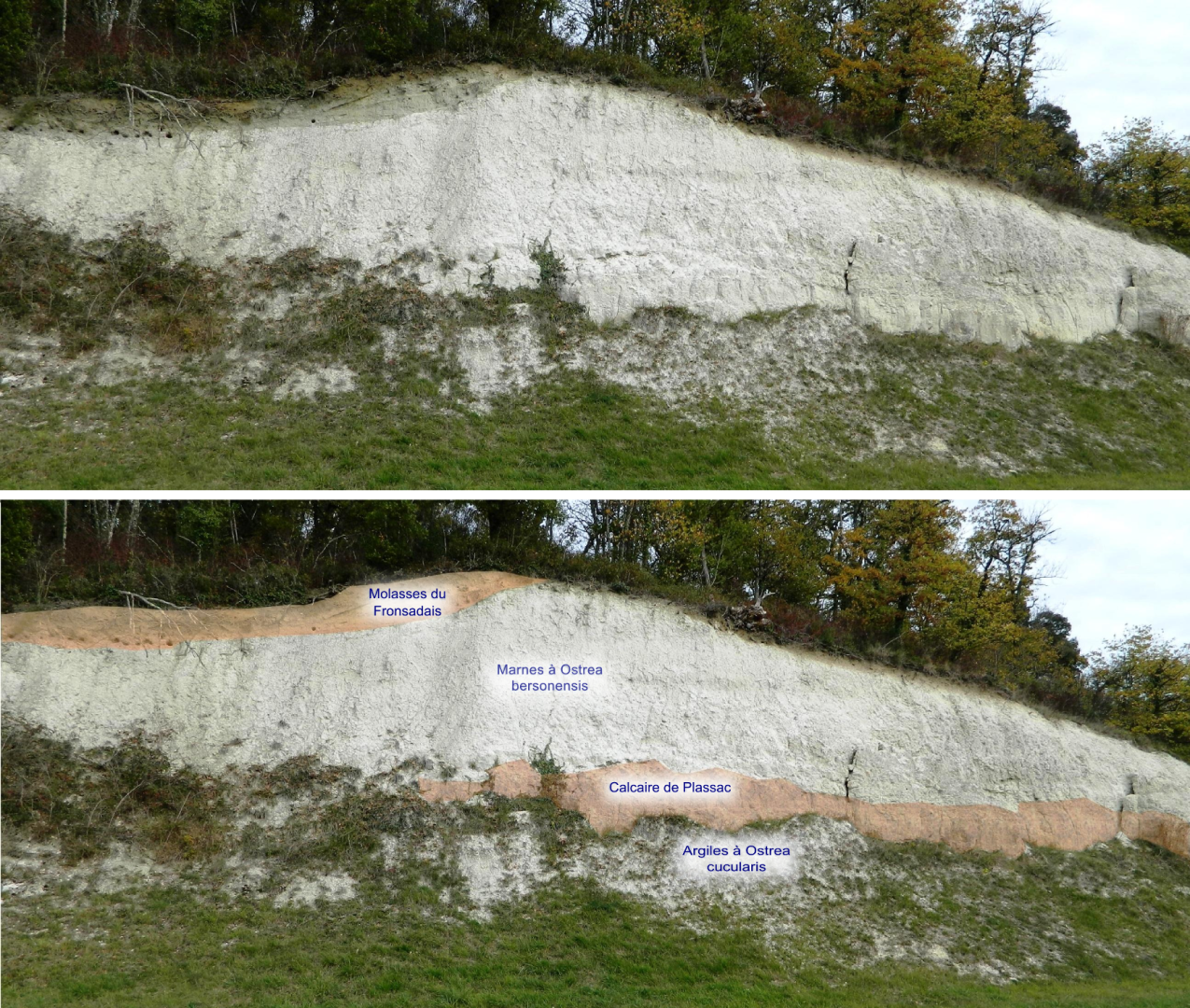

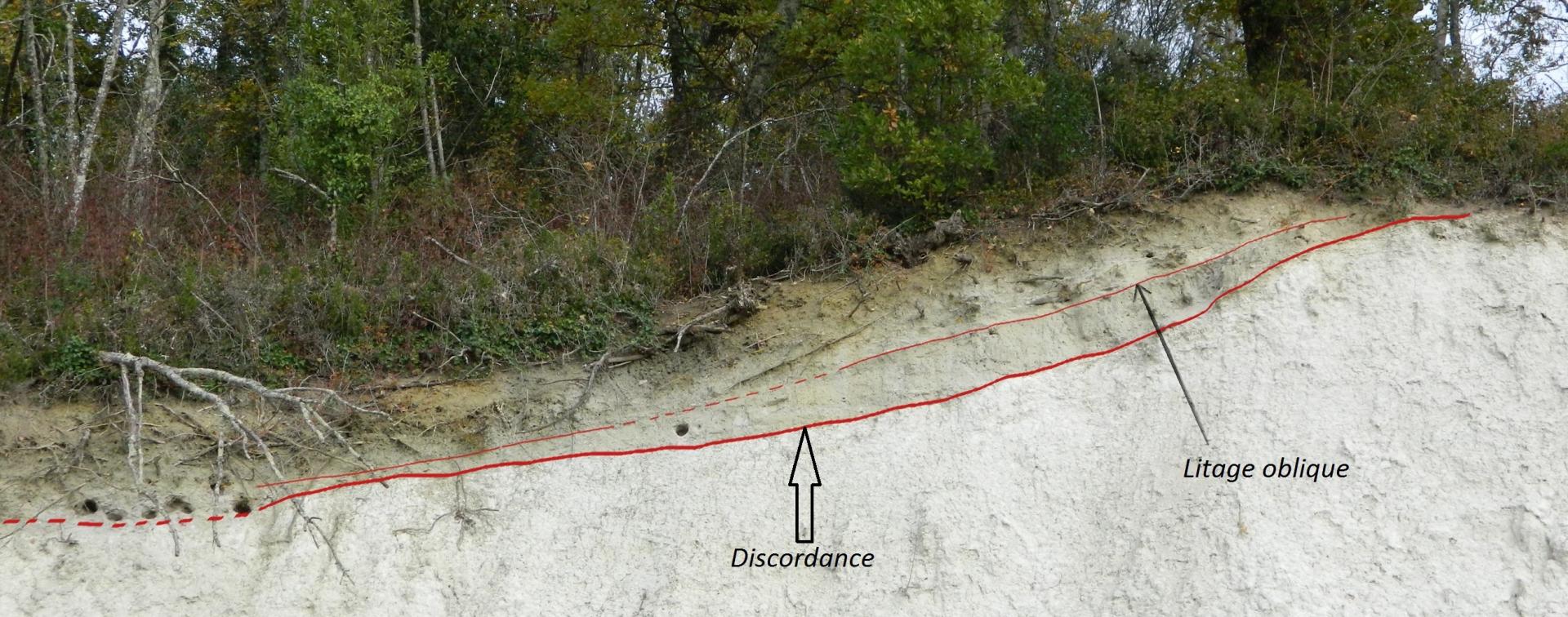

La figure 1 permet d’observer l’empilement des 4 formations de sédiments :

A la base de l’affleurement, plus ou moins envahi par la végétation, le niveau argileux gris-bleu, correspond aux Argiles à Cucularis. Il s’agit d’argiles de lagunes marines à huitres : Ostrea cucularis. Ces argiles constituent la fin de période Eocène moyen (Bartonien terminal). Les Argiles à Cucularis surmontent les Calcaires de Blaye qui ne sont pas visibles au Bois de Barbe et doivent se situer environ à 20 mètres sous l’affleurement.

Elle est constituée de marnes et de calcaires lacustres continentaux. Elle constitue une couche d’épaisseur souvent très faible (inférieure au mètre) et discontinue. Au Bois de Barbe, nous observons un banc calcaire argileux lacustre de 50 cm d’épaisseur, discontinu, qui disparait latéralement.

Cette formation constitue la base de l’Eocène supérieur (Priabonien basal).

Au-dessus du niveau calcaire, on observe un niveau lagunaire marin constitué de marnes à huîtres (Ostrea bersonensis) pouvant atteindre des tailles importantes. Les marnes sont de couleur gris-verdâtre, témoin d’un milieu réducteur de type vasière, comme pour les Argiles à Cucularis. Elles paraissent blanches à l’affleurement en raison de l’altération, du ruissellement des eaux de pluies ; cette teinte est superficielle.

Au sommet de l’affleurement, apparaissent les Molasses du Fronsadais. Elles correspondent à la fin de l’Eocène supérieur (Priabonien supérieur) et au début de l’Oligocène (Rupélien basal).

Il s’agit d’argiles sableuses continentales, d’origine fluviatile, de teintes variables (dominance gris-vert). Les oiseaux ont d’ailleurs choisi de creuser leur nid dans ces niveaux argilo-sableux, à la base de la discordance plus sableuse.

Hydrogéologie

Les marnes et marno-calcaires de la base de l’Eocène supérieur font 30 à 40 mètres d’épaisseur. C’est un ensemble globalement marneux, à perméabilité très réduite, avec des intercalations calcaires peu épaisses. Localement de l’eau peut s’infiltrer par des fractures éventuelles dans ces petits niveaux calcaires et former de petits aquifères très localisés.

Les deux ensembles (marnes à huitres - figure 1 et Molasses - figure 2) constituent la totalité de l’éponte étanche qui isole nettement les deux grands aquifères de la région bordelaise : l’Eocène moyen et l’Oligocène.