Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

B14A5 - Site du moulin de Bernachon (commune de Saucats)

B14A5

SIGES

Accès au site

Depuis le bourg de Saucats, se diriger vers La Brède, sur la route D108. Au lieu-dit Joachim, tourner à droite sur la route C7. Se garer le long de la route, au bord d’une piste gravée (qui part vers le nord). Se rendre sur le site du moulin de Bernachon à pied.

Voir aussi le plan des sites à l’arrêt n°4.

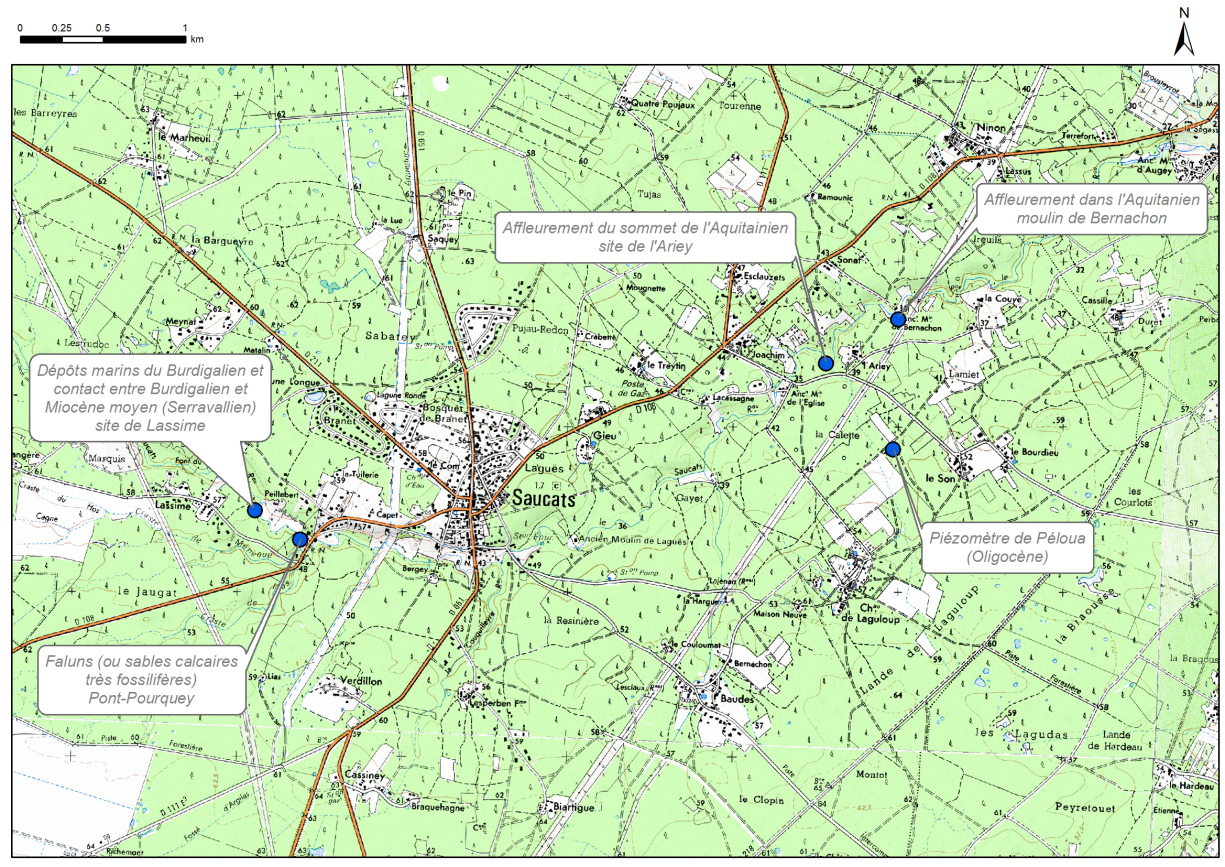

Carte de localisation des sites "Site de Péloua", "Site du Moulin de Bernachon", "Site de l'Arquey", "Site de Pont Pourquey" et "Site de Lassime" (commune de Saucats)

© IGN, Convention N°0137/GIP ATGeRi

Carte de localisation du site "Site du Moulin de Bernachon" (© IGN, Convention N°0137/GIP ATGeRi)

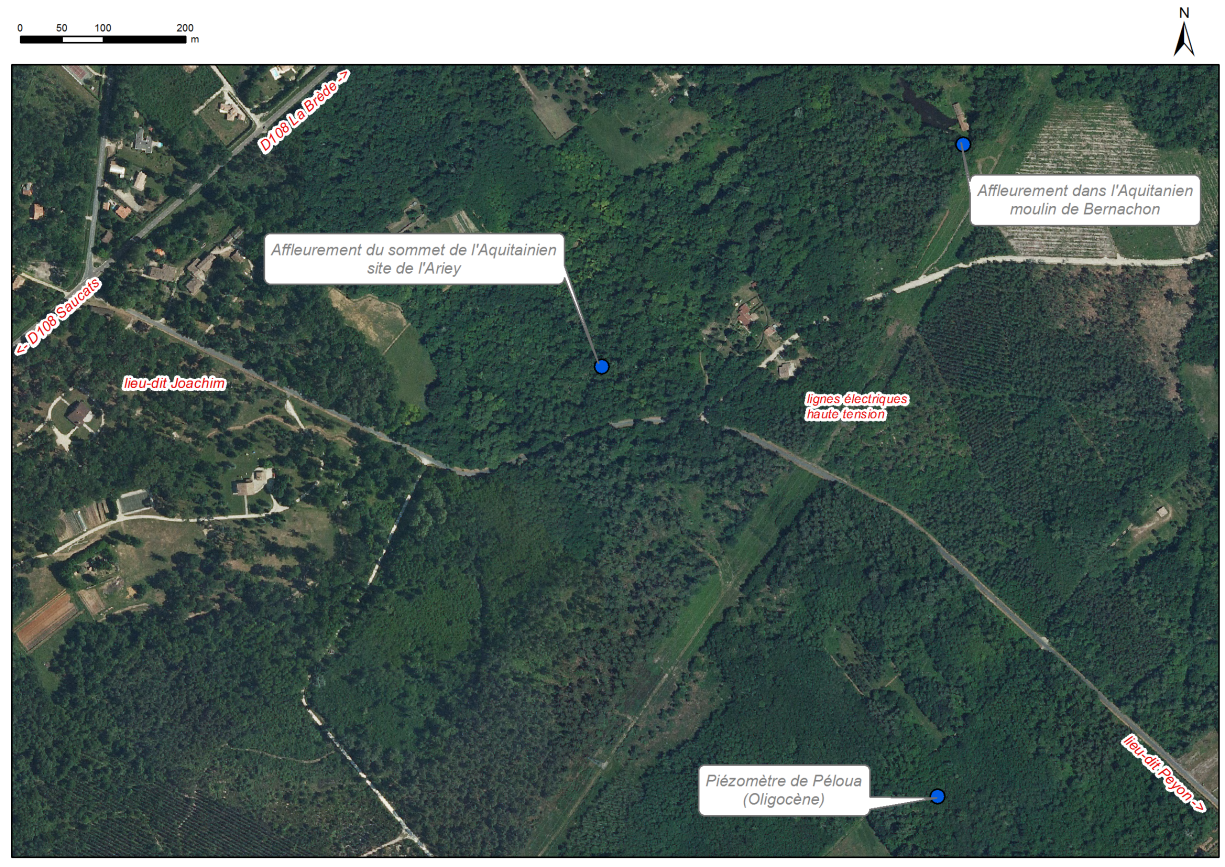

Localisation des affleurements décrits pour les sites "Site de Péloua", Site du Moulin de Bernachon" et "Site de l'Ariey" (commune de Saucats)

© IGN, Convention N°0137/GIP ATGeRi

Localisation des affleurements décrits pour le site "Site du Moulin de Bernachon" (© IGN, Convention N°0137/GIP ATGeRi)

Que voir ? Que conclure ?

Observation d’une phase transgressive du cycle sédimentaire de l’Aquitanien.

Généralités

L’ affleurement se situe sur la rive droite de la rivière « Le Saucats » (nommé aussi « Saint-Jean-d’Etampes », sur la commune de La Brède. Il se présente sous la forme d’une falaise de 6 à 7 mètres. Il fait partie du stratotype de l’étage Aquitanien, défini par Karl Mayer-Eymar en 1858 et entériné par les Résolutions du Comité du Néogène Méditerranéen à Vienne en 1959.

Illustrations

Parcourez les affleurements en cliquant sur les vignettes ci-dessous et découvrez les explications géologiques et interprétations hydrogéologiques.

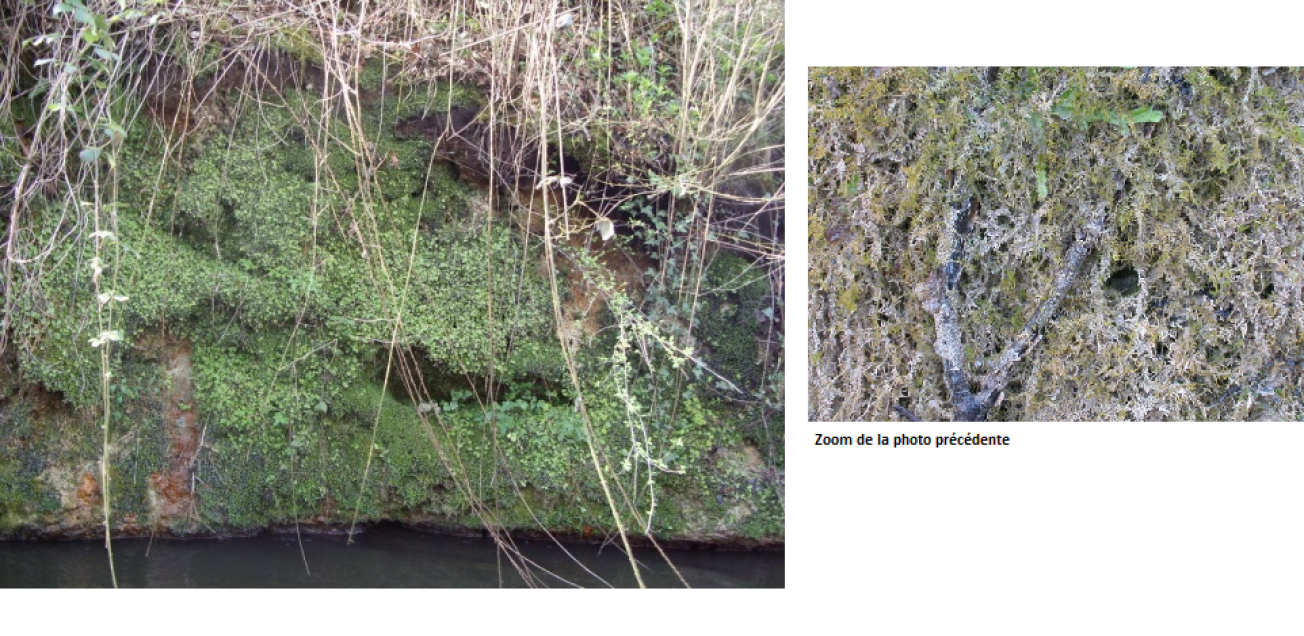

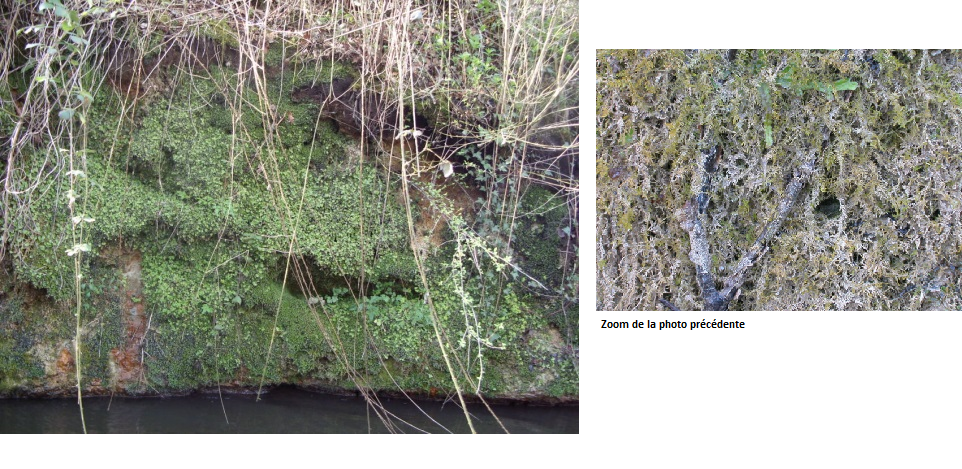

Figure 4 - Calcaires et dépôts de travertin du Cratoneurion du site de Bernachon (©Bourbon P., 2017)

Géologie

Les travertins sont des roches sédimentaires calcaires continentales, se formant aux émergences de certaines sources. En effet, l’eau circulant dans un substrat carbonaté entraîne la dissolution puis, à l’émergence de la source, la précipitation de carbonate de calcium. Ce dépôt de carbonates provoque un encroûtement de diverses espèces de bryophytes [1].

Plusieurs groupements sont représentés selon les conditions stationnelles (hauteur de falaise, importances des sources…). L’alliance caractéristique, entre les sources pétrifiantes avec formations de travertins et les végétaux, est dénommée le Cratoneurion, dans laquelle sont présentes des mousses comme Palustriella commutata, Cratoneuron filicinum, Eucladium verticillatum ; des hépatiques à thalles Conocephalum conicum, Pellia endiviifolia, Aneura pinguis ; et parfois des micro-hépatiques à feuilles comme Cephaloziella bicuspidata.

SIGES

Géologie

Cette couche correspond à l’étage Aquitanien, datée à de -21,3 Ma. Elle est constituée de sables calcaires marins indurés (calcarénite) et présente des structures sédimentaires appelées stratifications obliques. Ces structures représentent une coupe, au travers d’une dune sous-marine formée sous l’influence d’un courant circulant sur le fond marin.

L’induration préférentielle de certains niveaux sur l’affleurement met en évidence des directions opposées de courants, traduisant le balancement des marées (influence tidale). Ces affleurements sont interprétés comme des chenaux de « vidange » tidale, l’équivalent des « baïnes », mais situés un peu plus en aval, au niveau de l’avant plage sous-marine, c’est-à-dire en dessous du niveau des plus fortes basses mers.

La roche contient des fragments coquilliers appartenant à des organismes vivant en milieu littoral sous un climat tropical. On y retrouve aussi des grains de quartz, dont la forme indique un façonnage en milieu marin.