Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

B14A4 - Site de Péloua (commune de Saucats)

B14A4

SIGES

Accès au site

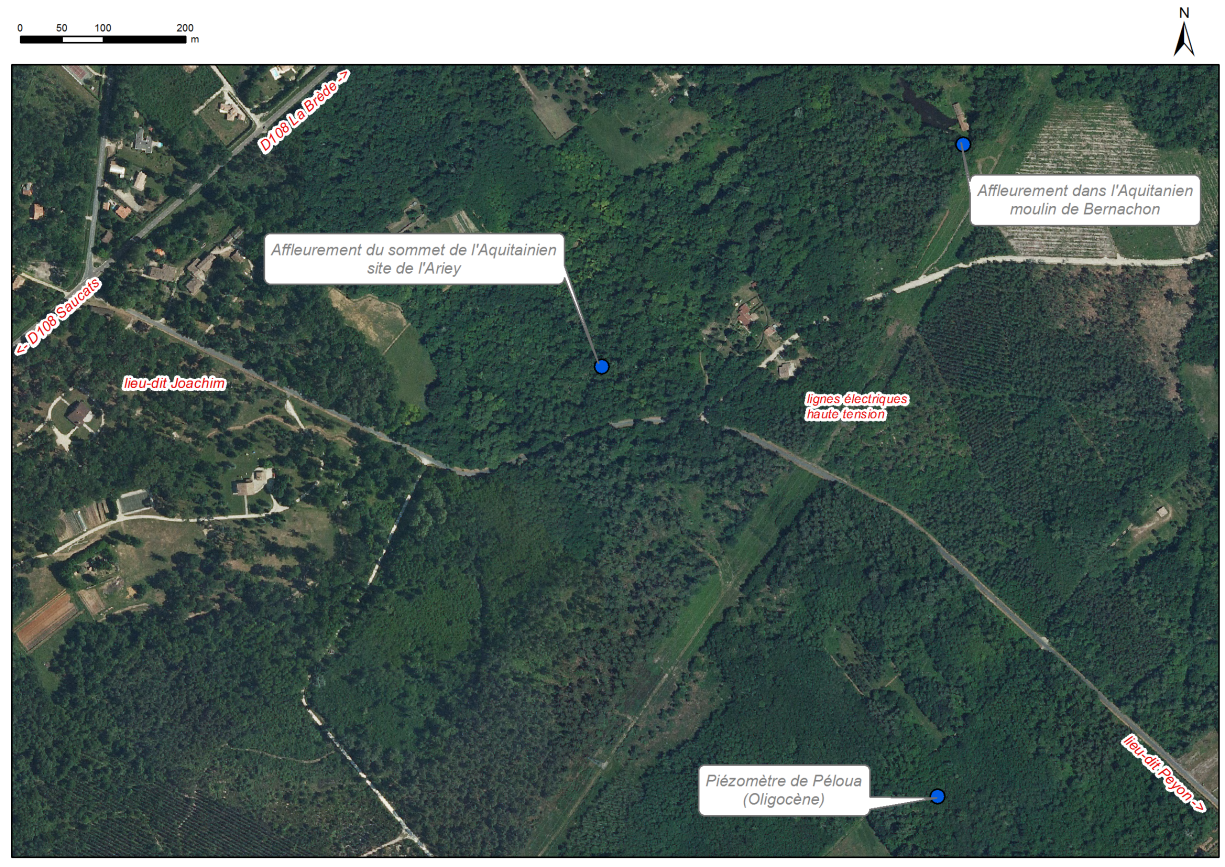

Depuis le bourg de Saucats, se diriger vers La Brède, sur la route D108. Au lieu-dit Joachim, tourner à droite sur la route C7. Après le passage de la trouée dans la forêt (lignes électriques haute tension), faire attention au chemin de terre, sur la droite, qui mène sur le site de Péloua. Se rendre sur le site à pied.

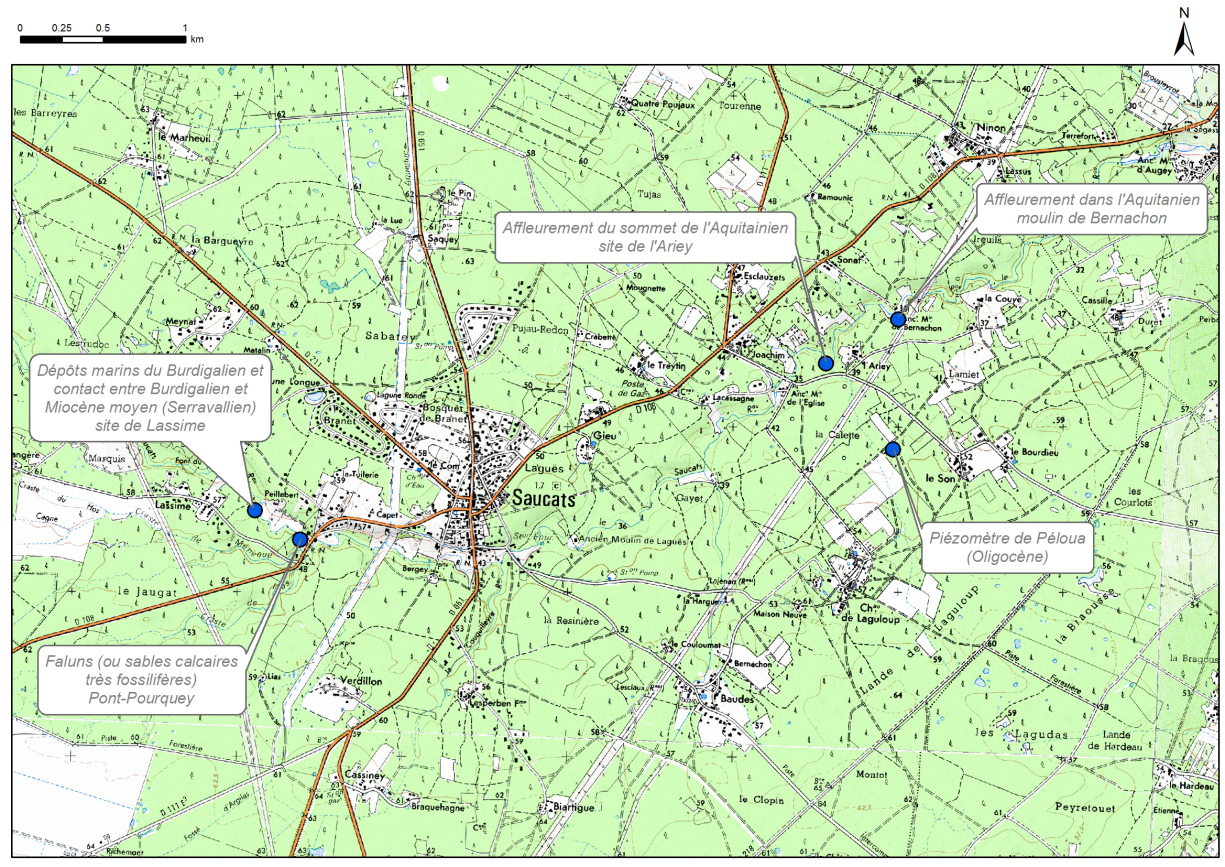

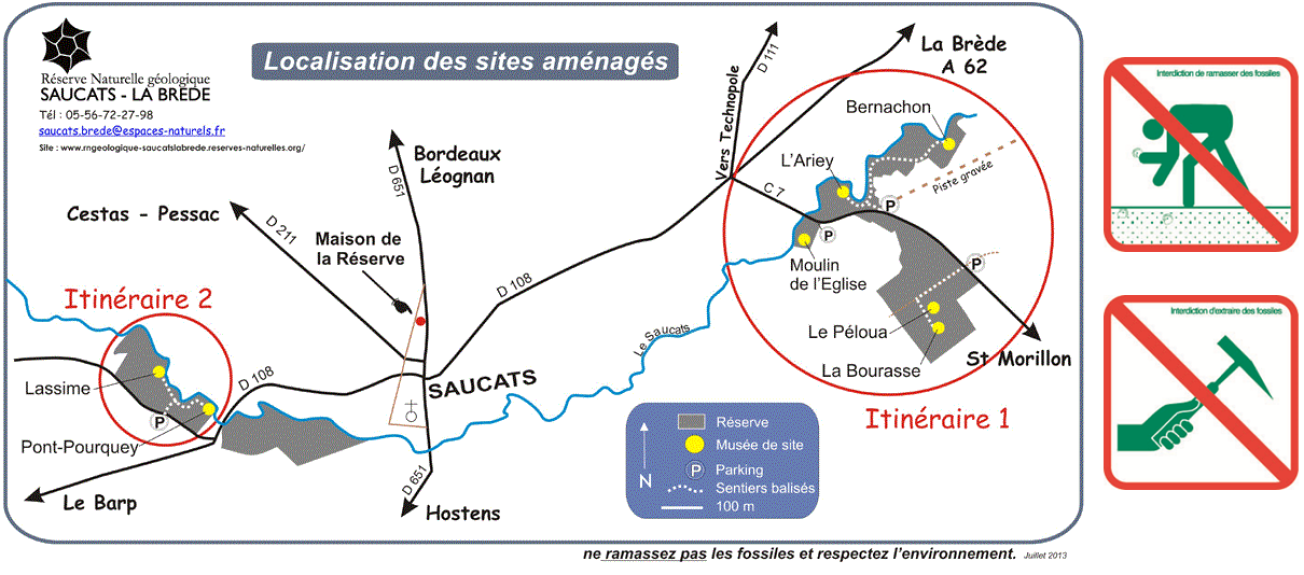

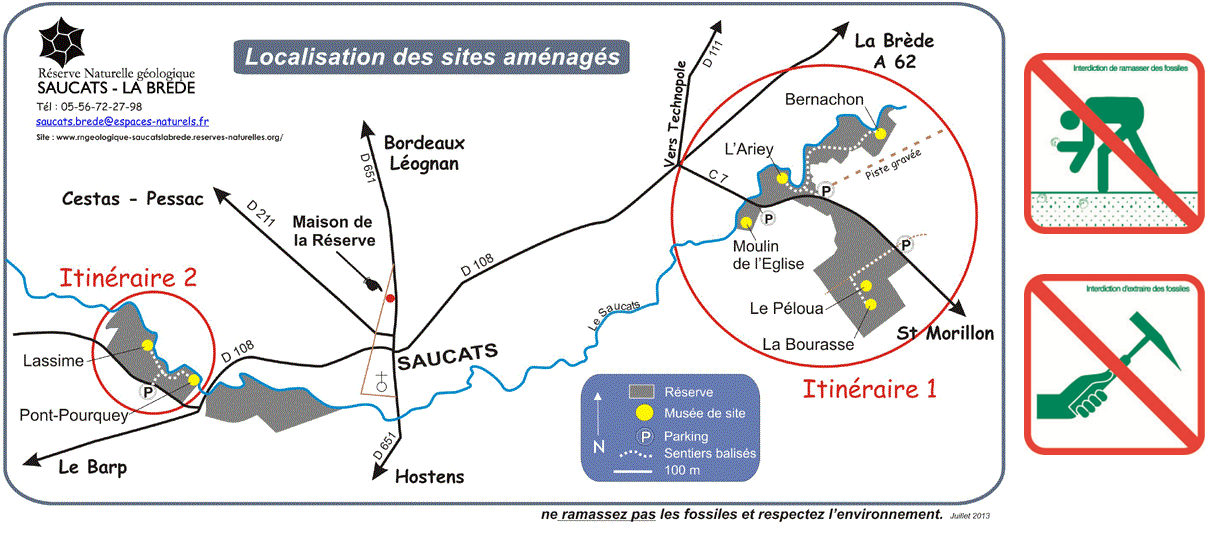

Carte de localisation des sites "Site de Péloua", "Site du Moulin de Bernachon", "Site de l'Arquey", "Site de Pont Pourquey" et "Site de Lassime" (commune de Saucats)

© IGN, Convention N°0137/GIP ATGeRi

Carte de localisation du site "Site de Péloua" (© IGN, Convention N°0137/GIP ATGeRi)

Localisation des affleurements décrits pour les sites "Site de Péloua", Site du Moulin de Bernachon" et "Site de l'Ariey" (commune de Saucats)

© IGN, Convention N°0137/GIP ATGeRi

Localisation des affleurements décrits pour le site "Site de Péloua" (© IGN, Convention N°0137/GIP ATGeRi)

Que voir ? Que conclure ?

Observation des couches sédimentaires de l’Aquitanien, dans la Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède

Généralités

Dans le but d’obtenir une coupe verticale et continue des couches sédimentaires de l’Aquitanien, qui affleurent à la Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède, un forage de 30 m, entièrement carotté, a été réalisé en 2006, à l’initiative de la Réserve. Le choix du site s’est porté sur le secteur du Péloua ; c’est en effet à cet endroit que l’Aquitanien local apparaît le plus complet, puisque les niveaux immédiatement supérieurs à cet étage (les faluns du Burdigalien) y sont présents.

La coupe géologique du piézomètre est détaillée ci-dessous :

- la base de la carotte, extraite du forage , est constituée d’argiles vertes continentales, azoïques [1], attribuées au Chattien ;

- la base de l’Aquitanien est constituée d’un fin niveau à débris carbonatés, surmonté d’un mètre de marne et d’ argile , qui se termine par une surface irrégulière. Au-dessus, la série, essentiellement gréseuse ( grès quartzique), correspond au comblement d’une lagune (24 à 21 m). Cet ensemble est ensuite recouvert par 1,5 m de grès marins proximaux [2] ;

- à 19,5 m, le passage brutal des grès marins proximaux à un faciès lacustre , peut être interprété comme une limite de séquence ;

- pour l’ensemble suivant (19,5 à 11 m), les environnements de dépôts vont du domaine lacustre au domaine lagunaire, puis du domaine lagunaire à une zone de plage, voire au domaine marin proximal. Ceci montre un ensemble globalement transgressif. Dans cet ensemble, les faciès sont d’abord calcaires, puis gréseux à grains siliceux, passant à des argiles lagunaires à passées de calcaires lacustres, puis à des grès marins à éléments carbonatés. L’ensemble est surmonté d’un banc calcaire gréseux ;

- de 11 à 8,5 m, on observe la présence de matière organique finement dispersée dans le sédiment ; ceci est à mettre en liaison avec une nette augmentation de la radioactivité naturelle. Les environnements de dépôts restent marins proximaux ;

- la partie supérieure (de 8,5 m à la surface) présente deux séquences régressives avec des environnements de dépôts laguno-marins à lacustres.

Sur le même site, à quelques mètres du

forage

de 2006, un sondage destructif (sans carottage) a été réalisé en 2016. Celui-ci s’inscrit dans le cadre du projet RODEO [3], visant à mieux comprendre les transferts hydrogéologiques dans le réservoir

aquifère

sous-jacent, porté par le

calcaire

à Astéries (cf. arrêt n°1 de la balade).

En effet, si la

nappe

de l’Oligocène présente un intérêt stratégique majeur en Gironde, elle se trouve fortement impactée par les prélèvements d’eau, qui induisent depuis plusieurs années un dénoyage [4] progressif dans certains secteurs. Ce phénomène est susceptible de mettre en péril la disponibilité, ainsi que la qualité de la ressource.

Le piézomètre de Péloua fait partie d’un réseau de surveillance de 6 piézomètres, qui permettent d’affiner les connaissances sur les paramètres hydrodynamiques et de qualités des eaux de la

nappe

de l’Oligocène. L’objectif final est de mieux définir les politiques de gestion de la ressource en eau souterraine, dans ce secteur fortement vulnérable.

Illustrations

Parcourez les affleurements en cliquant sur les vignettes ci-dessous et découvrez les explications géologiques et interprétations hydrogéologiques.

[1] se dit d’un milieu ne présentant aucune trace de vie, en particulier de vie animale

[2] côtiers peu profonds

[3] Réseau d’Observation et de prévention du DEnoyage de l’Oligocène, projet co-financé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le Conseil départemental de la Gironde et le BRGM

[4] désaturation d’un aquifère captif par abaissement de la surface piézométrique , provoqué ou consécutif à des captages

Figure 2 - Musée du site de Péloua (©Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède)

Géologie

La géologie est une science pour laquelle la notion de repère dans le temps est omniprésente. Dans ce que l’on nomme communément les « temps géologiques », se trouvent un certain nombre d’ère, de période, d’étage, de sous-étage, etc. qui permettent d’y établir des repères et de parler aisément le même langage. On parle ainsi de l’ère Paléozoïque lorsqu’on évoque des âges situés entre -550 et -250 Ma avant notre ère. On retrouve aussi la période du Jurassique (-200 à -150 Ma), à l’intérieur de l’ère Mésozoïque qui recouvre les évènements des temps passés entre -250 et -65 Ma avant notre ère.

La définition de chacune de ces unités de temps nécessite de disposer et de différencier des indices qui permettent de les reconnaître, à la fois en différents endroits du globe, mais aussi dans différents paléoenvironnements. C’est ainsi qu’est apparue la notion de stratotype [1].

C’est de cette manière, qu’en 1858, Karl Mayer-Eymar (géologue suisse) définit l’Aquitanien en Gironde, au sein des affleurements situés dans le vallon du Saucats. Ces affleurements d’importance scientifique mondiale sont aujourd’hui préservés grâce à leur intégration au sein de la Réserve Naturelle géologique de Saucats - La-Brède, créée en 1982.

L’Aquitanien (-23 à -20,5 Ma) est le premier sous-étage du Miocène (-23 à -5 Ma), qui lui-même est un étage appartenant à la période dite du Tertiaire, autrement appelé le Cénozoïque (-65 à -2,8 Ma).

Le musée du site, placé dans le bois, est aménagé depuis 1998 : une vitrine en profondeur protège et montre la coupe d’un affleurement du Burdigalien, mais ne présente pas de niveau aquitanien. Elle inclut également le Quaternaire et le sol.

SIGES

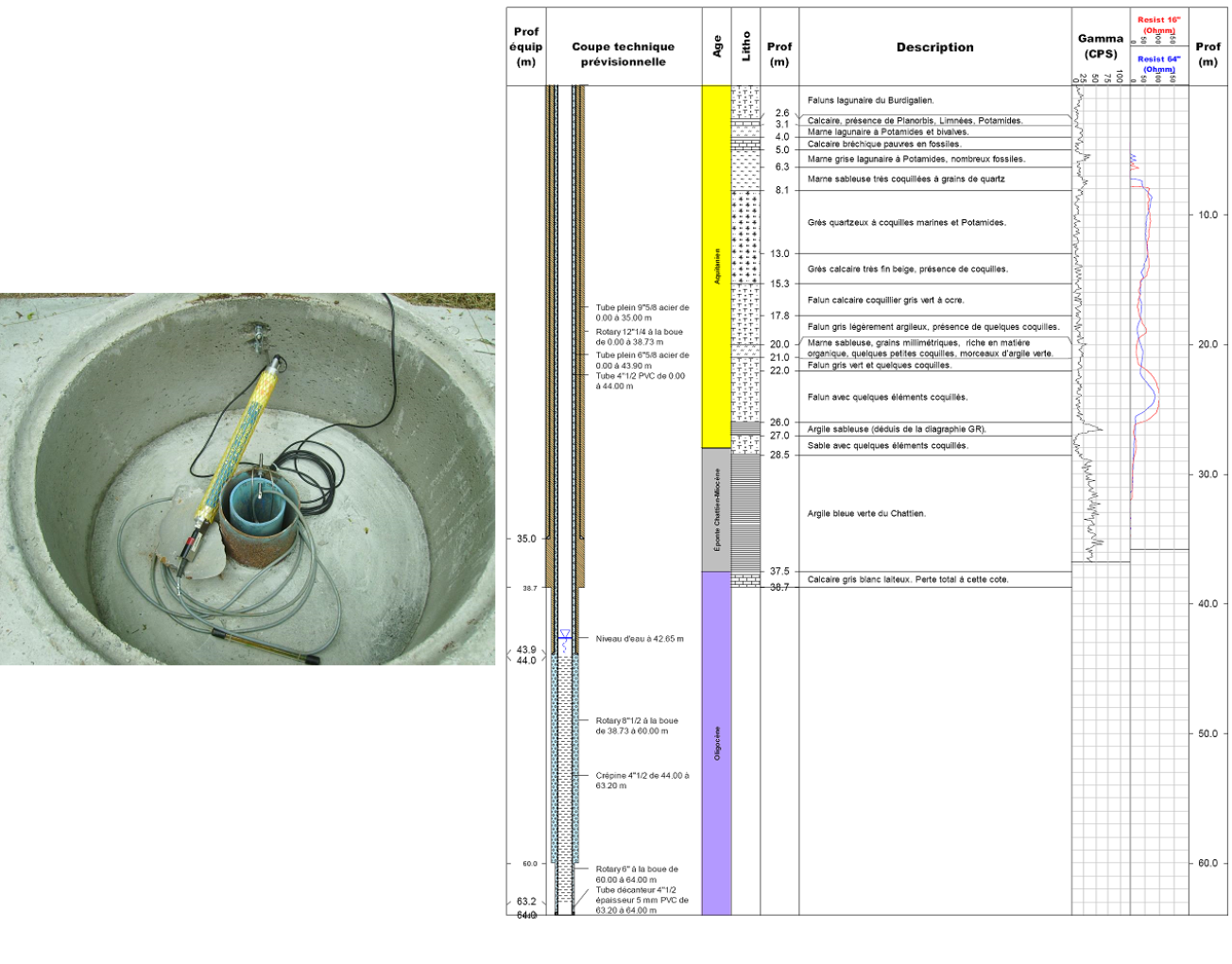

Figure 3 - Equipement et coupe du piézomètre de Péloua - projet RODEO (©BRGM)

Géologie

Ce forage piézométrique capte l’Oligocène après avoir traversé l’ensemble des couches datant de l’Aquitanien. Le suivi géologique, par observation des déblais tous les mètres, a permis de dresser la coupe géologique de l’ouvrage. Cette analyse s’appuie aussi sur l’étude détaillée du forage (dans le Miocène) réalisé par la Réserve Naturelle géologique (Londeix L. (coord.) 2014. Stratotype Aquitanien. Museum national d’Histoire naturelle, Paris ; Biotope, Mèze ; 416 p. Patrimoine géologique ; 5). Cependant, la base de l’Oligocène n’a pas été atteinte sur cet ouvrage :

- aquifère de l’Aquitanien (28 m d’épaisseur)

- 0 à 2,6 m : Faluns lagunaire du Burdigalien

- 2,6 à 3,1 m : Calcaire et argile lacustre, présence de Planorbis, Limnées, Potamides

- 3,1 à 4 m : Argile lagunaire à Potamides et bivalves

- 4 à 5 m : Calcaire bréchique avec passage très argileux, pauvres en fossiles

- 5 à 6,3 m : Marnes grises lagunaires à Potamides, nombreux fossiles

- 6,3 à 8,1 m : Marnes sableuses très coquillées à grains de quartz

- 8,1 à 13 m : Grès quartzeux à coquilles marines et Potamides

- 13 à 15,3 m : Grès calcaire très fin beige, présence de coquilles

- 15,3 à 17,8 m : Sable quartzeux et sable calcaire marins à nombreuses coquilles

- 17,8 à 20 m : Argile sableuse grise, présence de quelques coquilles

- 20 à 21 m : Marnes sableuses, grains millimétriques, morceaux riches en matière organique, quelques petites coquilles, morceaux d’argile verte

- 21 à 22 m : Sable quartzeux avec de l’argile verte et quelques coquilles

- 22 à 26,6 m : Sable à grains millimétriques avec quelques éléments coquillés

- 26,6 à 28 m : Sable argileux avec quelques éléments coquillés

- éponte du Chattien (9,5 m d’épaisseur)

- 28 à 37,5 m : Argile bleu verte du Chattien

- aquifère de l’Oligocène (22,5 m d’épaisseur)

- 37,5 à 38,7 m : Calcaire gris blanc probablement karstifié, comme l’indique la perte totale

- 38,7 à 64 m : perte totale (pas d’échantillons récoltés).

SIGES

Généralités

La Réserve Naturelle géologique s’étend sur près de 75 hectares, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bordeaux, au sein du bassin sédimentaire aquitain.

Les affleurements géologiques sont visibles en particulier sur les rives de 2 ruisseaux : le Saucats et un affluent, le Brousteyrot.

Des zones ont été aménagées pour les visites :